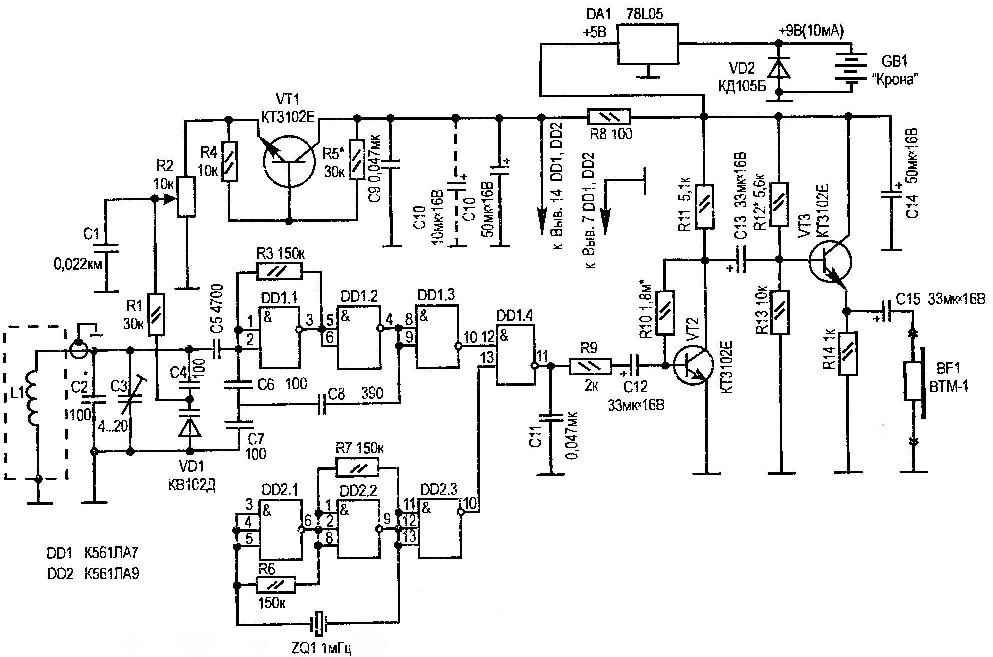

Перестраиваемый генератор «выводят» на требуемые 100—200 кГц, подбирая конденсатор С2 и меняя емкость «подстроечника» СЗ при среднем положении движка потенциометра R2. Добиваются, чтобы при возможно большем отношении частот образцового и перестраиваемого генераторов получить громко воспроизводимый капсюлем ВF1 сигнал биений.

Усилитель с эмиттерным повторителем настраивают подбором резисторов R10 и R12. Ориентиром могут служить контрольные 2,5 В на коллекторе VТ2 и на нагрузочном резисторе R14. Юстировку термокомпенсации, выполненной на транзисторе VТ1, осуществляют подбором R5. При этом добиваются, чтобы напряжение между коллектором и эмиттером \/Т1 находилось в пределах 2—2,5 В.

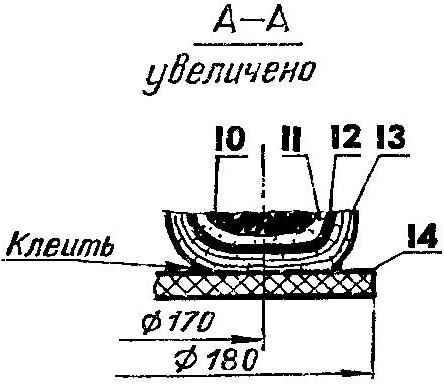

Поисковую катушку L1 наматывают на болванке диаметром 160 мм. Она содержит 60 витков провода ПЭЛ-0,2. Затем идет однослойная обмотка изолентой. После этого катушку обертывают (с небольшим разрежением между соседними витками) серпантином из алюминиевой фольги — для электростатического экранирования. Электрический контакт между концами такого экрана недопустим (в противном случае образуется замкнутый виток).

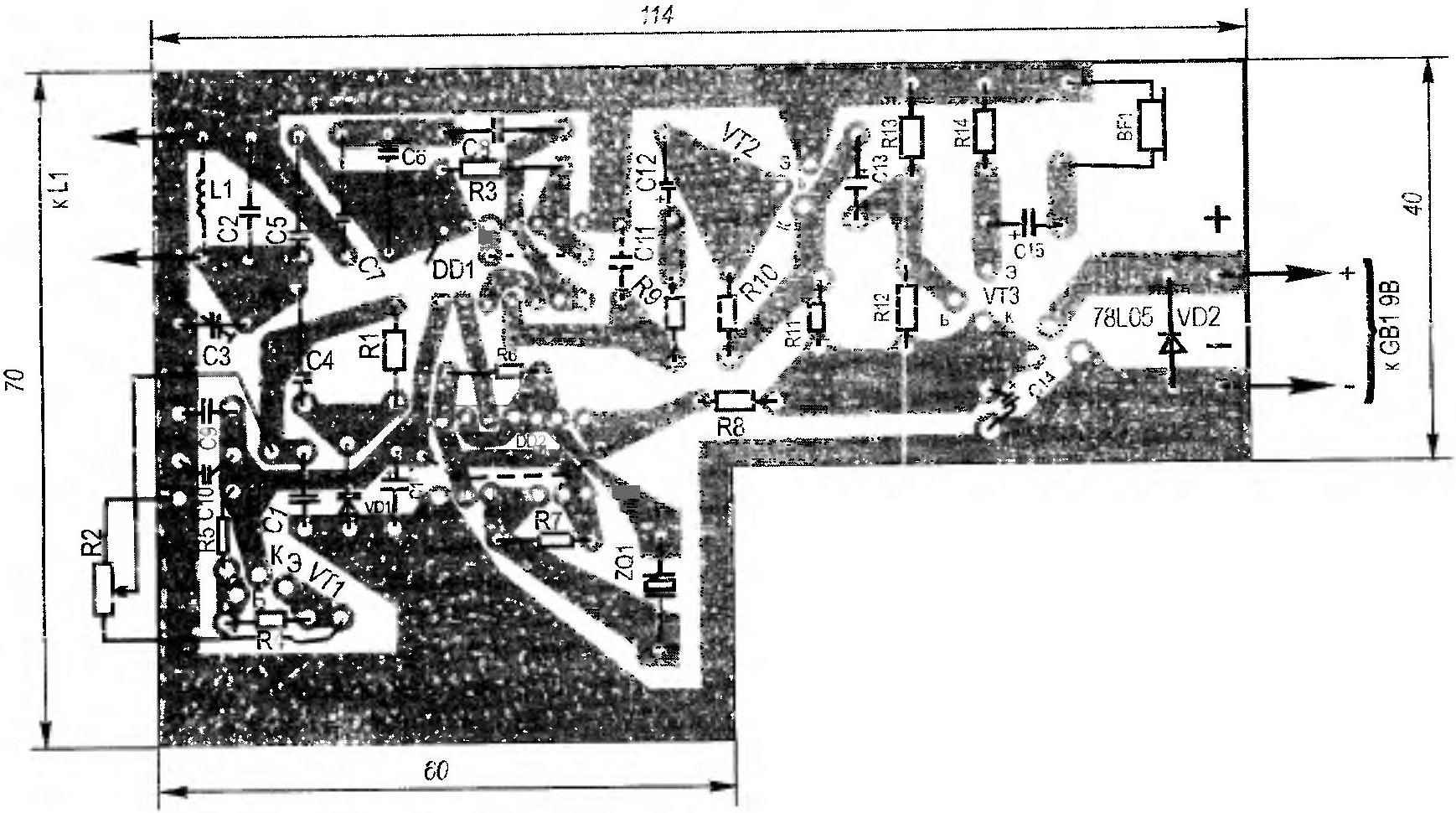

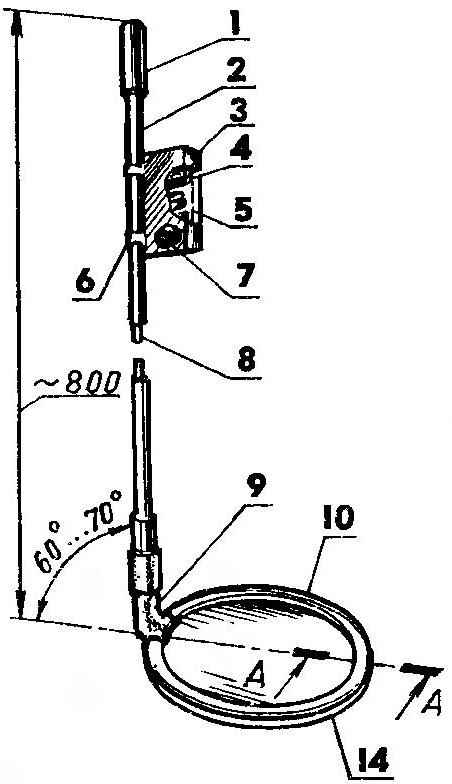

Получающуюся рамку-датчик обматывают для защиты от повреждений двумя-тремя слоями изоляционной ленты, приклеивают «эпоксидкой» типа ЭДП к основанию (кругу из стеклотекстолита толщиной 2—4 мм) и с помощью кронштейна прикрепляют к несущей штанге — стеклопластиковой лыжной палке с ручкой и блоком. В корпусе блока размещают гальваническую батарею «Крона» и всю «электронику», смонтированную на печатной плате из 1,5-мм фольгированного гетинакса. Соединение поисковой катушки с платой — коаксиальным кабелем, проходящим внутри несущей штанги.

Принципиальная электрическая схема самодельного металлоискателя н ее воплощение в реальность:

1 — ручка;

2 — несущая штанга (стеклопластиковая лыжная палка, L900— 1000);

3 — металлический кожух электронного блока;

4— гальваническая батарея «Крона»;

5 — печатная плата со смонтированными на ней радиодеталями;

6— скоба крепления кожуха (2 шт.);

7 — регулятор «Настройка»;

8 — коаксиальный кабель;

9 — кронштейн;

10—поисковая катушка (d160 min, 60 витков ПЭЛ-0,2);

11 — изолирующая обмотка (изолента, слой);

12—электростатический экран (разреженная обвивка серпантином из алюминиевой фольги, концы разомкнуты);

13 —защитная обмотка (изолента, 2—3 слоя);

14— основание (круг из стеклотекстолита, s2—4)

Теперь о радиодеталях, необходимых для сборки металлоискателя. Все их, включая полупроводниковые приборы и микросхемы, выбирают из разряда недорогих и широко распространенных. В частности, постоянные резисторы — типа МЛТ-0,125. В качестве потенциометра R2 сгодится любой малогабаритный, желательно с выключателем (последний на принципиальной электрической схеме условно не показан).

Конденсаторы постоянной емкости С1, С9 и С11 могут быть любыми малогабаритными, но с номиналами, указанными на принципиальной электрической схеме.

Более жесткие требования у С2, С4 — С8 для большей надежности и долговечности их работы в разных условиях эти конденсаторы желательно выбирать из числа термостабильных. В частности, выполняющий роль «подстроечника» конденсатор СЗ предпочтительно установить керамический, как наиболее устойчивый к значительным резким перепадам температур (например, типа КТ4-23 емкостью 4…20 пФ). А в качестве большеемкостных С10,С12 — С15 можно смело использовать «электролиты» К50-6, гарантирующие стабильную работу схемы.

Имея такую элементную базу, автор изготовил по изложенной выше разработке несколько металлоискателей. Отрадно отметить, что никаких затруднений при их настройке и эксплуатации не возникло.

Рекомендуем почитать

ВИТРАЖИ

ВИТРАЖИ

Ежедневно мы пользуемся огромным количеством вещей и уже практически перестали их замечать. Но оказывается в производстве незначительных на первый взгляд вещей кроется масса... НЕПОДВИЖНЫЙ «МОТОБЛОК»

НЕПОДВИЖНЫЙ «МОТОБЛОК»

Обрабатывать небольшие земельные участки традиционной малогабаритной мототехникой, на наш взгляд, довольно сложно. Поэтому нами была выбрана иная технологическая схема, заключающаяся в...

Сконструированный мною металлоискатель работает на принципе биений, образующихся из-за разницы колебаний образцового и перестраиваемого генераторов (5—10-й гармоникой, выбирается ближайшая по частоте). Это позволяет доводить чувствительность прибора до того, что становится возможным обнаруживать, скажем, пятикопеечную монету в грунте на 10-см, а стальную крышку люка или трубу — на 65-см глубине. Выполняемый на доступной элементной базе, металлоискатель не требует тщательной настройки и неприхотлив в эксплуатации. Электропитание — от гальванической батареи «Крона».

Сконструированный мною металлоискатель работает на принципе биений, образующихся из-за разницы колебаний образцового и перестраиваемого генераторов (5—10-й гармоникой, выбирается ближайшая по частоте). Это позволяет доводить чувствительность прибора до того, что становится возможным обнаруживать, скажем, пятикопеечную монету в грунте на 10-см, а стальную крышку люка или трубу — на 65-см глубине. Выполняемый на доступной элементной базе, металлоискатель не требует тщательной настройки и неприхотлив в эксплуатации. Электропитание — от гальванической батареи «Крона».