Итак, мы узнали, что любое нужное нам напряжение можно получать с помощью трансформатора (см. «М-К», № 5 за 1982 год, «Как изменить напряжение?»). Из всех потребителей этого чудесного прибора нам пока известны лишь лампы накаливания (см. «М-К», № 9 за 1982 год, «Под красочный аккомпанемент»). Их с одинаковым успехом можно питать как постоянным, так и переменным током, лишь бы напряжение соответствовало указанному на цоколе лампы.

Казалось бы, проблема питания полностью решена. Но вот беда: подобное «безразличие» к виду тока проявляют лишь отдельные потребители — электроосветительные и нагревательные приборы, некоторые типы электродвигателей. Что же касается многочисленных электронных устройств, все они работают исключительно на постоянном токе. Вот и выходит, что хотя с помощью трансформатора мы и можем получить напряжение любой величины, но использовать его удается далеко не всегда. Как тут быть?

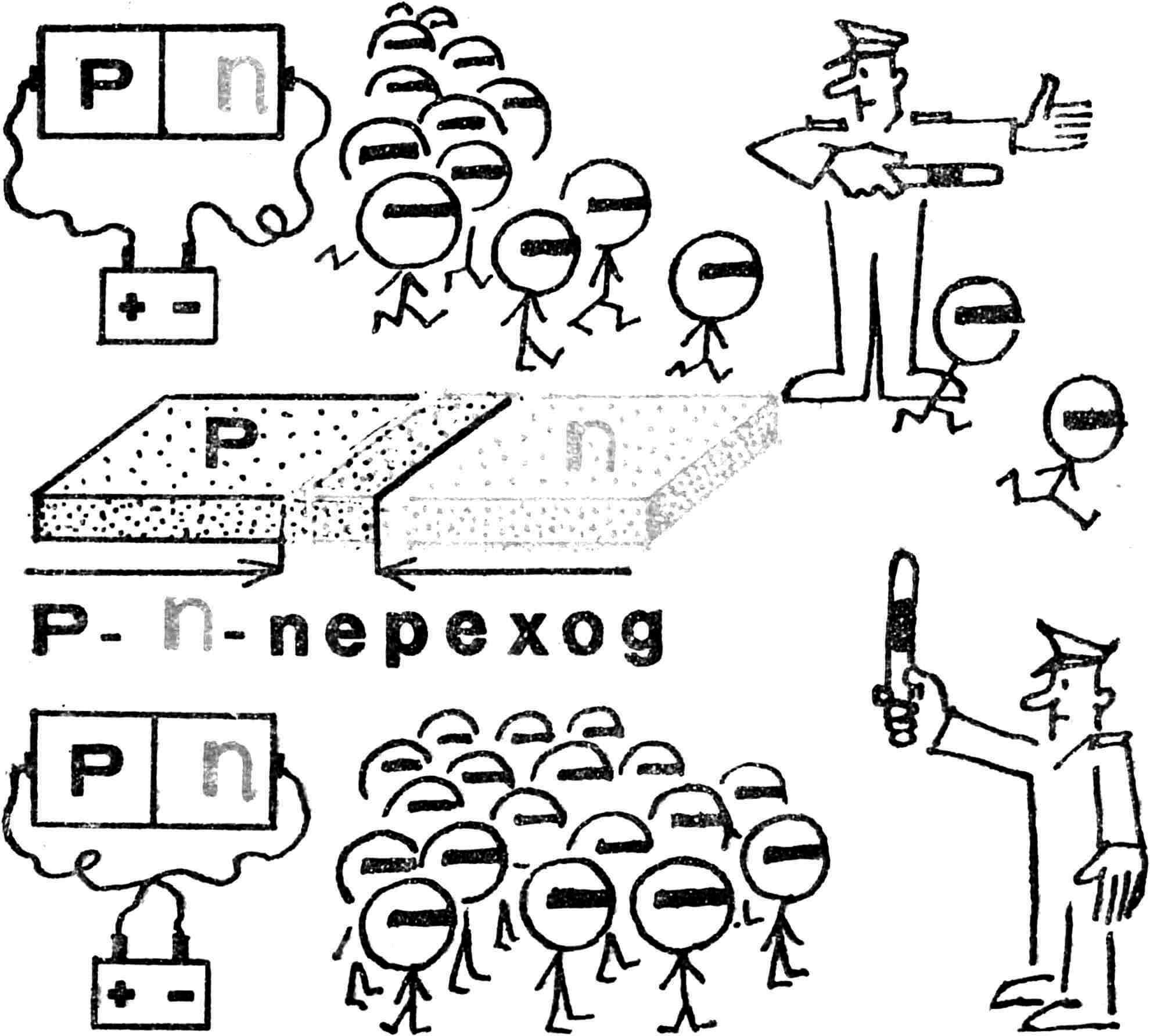

К счастью, проблема оказывается не такой уж и сложной. На пути движения переменного тока установили своего рода вентиль, пропускающий его только в одном направлении. Получилось нечто похожее на улицу с односторонним движением. Подобно дорожному знаку, вентиль разрешает проезд автомобилям-электронам, движущимся лишь в прямом направлении. А вот обратный проезд по этой «улице» запрещен.

Роль вентиля выполняет полупроводниковый диод. Чтобы создать такой прибор, надо соединить два кристалла. Один из них должен обладать n-проводимостью, а второй p-проводимостью. Иными словами, первый снабжен избыточными электронами (n в данном случае означает, что проводимость обусловлена отрицательными, негативными зарядами), а второй испытывает их недостаток (p — положительная, позитивная проводимость).

Рис. 1. P-n-переход пропускает электрический ток только в одном направлении.

Если подключить «плюс» источника питания к кристаллу с p-проводимостью, а «минус» — к его напарнику, то через границу разделения кристаллов будет течь ток (рис. 1). Но достаточно «плюс» и «минус» поменять местами, как вентиль-диод запрется и разомкнет цепь. Почему?

На границе раздела кристаллов, обладающих n- и p-проводимостью, возникает особая зона, так называемый p-n-переход, составляющая всего десятые доли микрона. Но именно этому тонкому слою, представляющему для электрических зарядов своеобразный барьер, полупроводниковый диод обязан своими выпрямительными свойствами. Когда полярность напряжения на обмотке трансформатора такова, что «плюс» подключен со стороны p-проводимости, а «минус» — со стороны n-проводимости, положительные заряды и электроны преодолевают этот барьер и движутся навстречу друг другу — через диод течет электрический ток. При изменении полярности переменного напряжения барьер становится для электрических зарядов непреодолимым: ток через диод не течет.

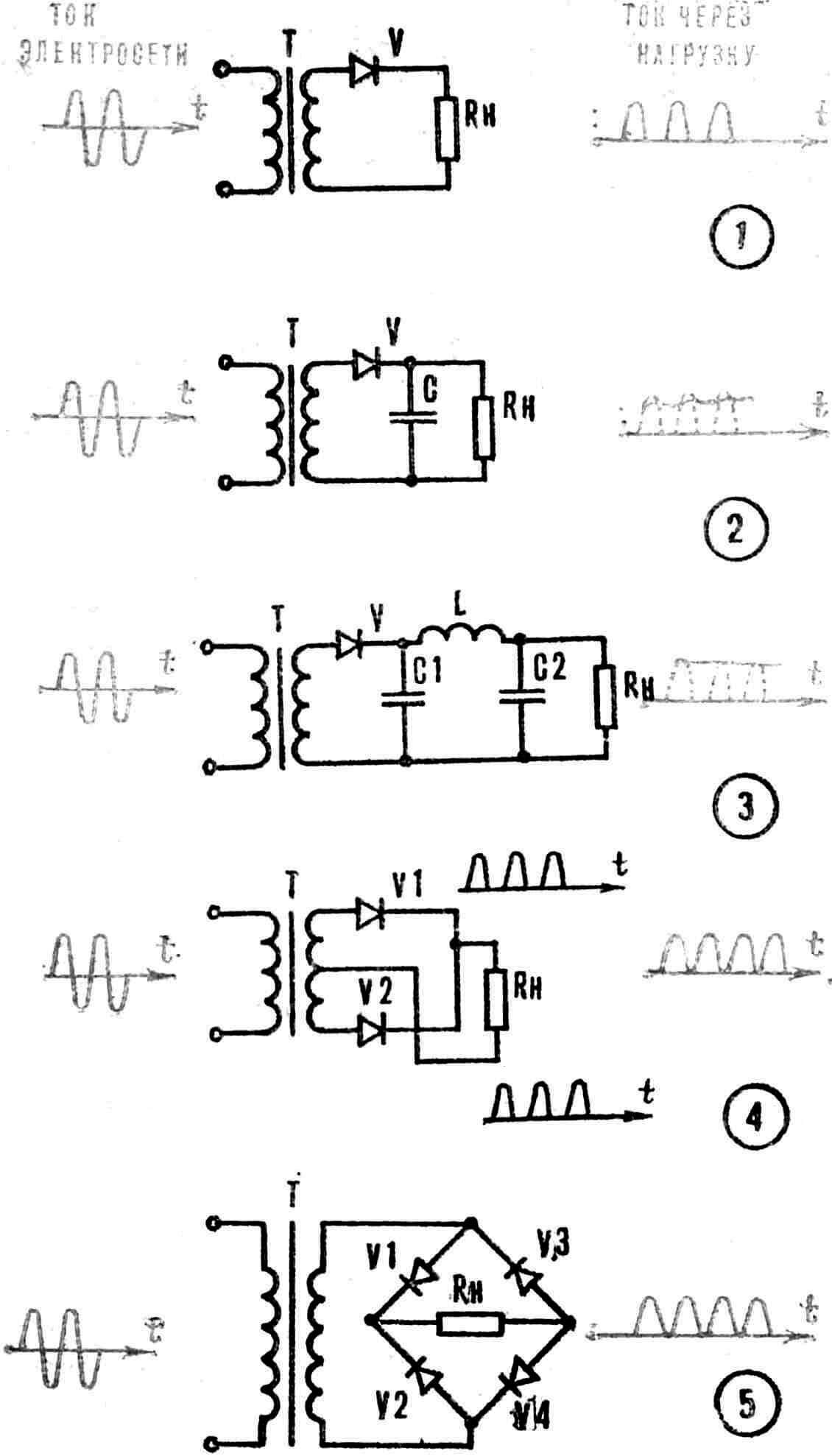

1 — однополупериодного, 2, 3 — однополупериодного с фильтром, 4 — двухполупериодного, 5 — мостового.

Схема простейшего выпрямителя показана на рисунке 2.1. На ней буквой V обозначен полупроводниковый диод, а знаком Rh — нагрузка выпрямителя, то есть цепи питаемых электронных устройств. Диод пропускает одни полуволны переменного тока и не дает хода другим. В результате в нагрузке Rh течет выпрямленный ток, но пульсирующий с частотой 50 Гц. Однако питать таким током радиоэлектронные устройства нельзя. В телефоне или громкоговорителе звукоусилительной аппаратуры будет слышен гул низкого тона, называемый фоном переменного тока, в электромагнитных реле появится мешающий дребезг контактных пластин.

Недостаток частично устранит конденсатор С (см. рис. 2.2), включенный на выходе выпрямителя параллельно нагрузке Rh. Заряжаясь от импульсов тока, этот элемент схемы во время спадания тока или его исчезновения (между импульсами) разряжается через нагрузку. Если взять конденсатор достаточно большой емкости, то за время между импульсами тока он не будет успевать полностью разряжаться и через нагрузку будет непрерывно поддерживаться ток. Но и «приглаженным» током тоже нельзя питать приемник или усилитель: он будет «фонить», поскольку пульсации все еще ощутимы.

Устраняют это неприятное явление путем включения сглаживающего фильтра, состоящего из одного конденсатора большой емкости и дросселя низкой частоты (см. рис. 2.3).

Дроссель низкой частоты — катушка индуктивности со стальным сердечником. Обладая большим индуктивным сопротивлением, дроссель оказывает сильное противодействие изменениям протекающего через него тока: препятствует нарастанию тока и, наоборот, поддерживает убывающий ток. Это замечательное свойство дросселя и используется для сглаживания пульсаций. В результате совместного действия всех элементов фильтра в нагрузке течет хорошо «приглаженный» ток.

Выпрямитель, с которым вы познакомились, называют однополупериодным. В нем используется энергия только половины волн переменного тока, а другая теряется безвозвратно. А нельзя ли сделать так, чтобы в создании постоянного напряжения участвовали оба полупериода? Оказывается, можно. Для этого в силовом трансформаторе нужно образовать две одинаковые вторичные обмотки, соединить конец первой с началом второй, а к свободным выводам подключить два вентиля (см. рис. 2.4). Теперь диоды станут работать поочередно, создавая в нагрузке ток одного и того же направления.

Двухполупериодный выпрямитель обладает важными достоинствами. Во-первых, он дает большее напряжение и больший ток по сравнению с однополупериодным. Во-вторых, при двухполупериодном выпрямлении в два раза возрастает частота пульсаций. Теперь уже не 50, а 100 импульсов тока в секунду проходит через нагрузку. При этом, естественно, облегчаются условия работы фильтра: емкость конденсаторов и индуктивность дросселя удастся существенно снизить.

Но… несмотря на это, часто приходится отказываться от такой двухполупериодной схемы — уж очень усложняет и удорожает трансформатор удвоенная обмотка.

Все ж и эта проблема разрешилась сравнительно просто. Двухполупериодный выпрямитель стали собирать по так называемой мостовой схеме, в которой с одинарной обмоткой работают четыре диода (см. рис. 2.5). Четыре плеча такого выпрямителя образуют как бы две параллельные ветви, по два диода в каждой. Когда на верхнем (по схеме) выводе вторичной обмотки положительное напряжение, ток идет через диод V1, нагрузку и далее через диод V4 приходит на «минусовой» вывод обмотки. Через диоды V2, V3 ток идти не может, поскольку они включены навстречу ему. При следующем полупериоде, когда «плюс» на нижнем выводе обмотки II, ток идет по цепи: диод V2, нагрузка, диод V3. Диоды V1, V4 в этот момент его не пропускают. Меняются знаки напряжения на вторичной обмотке трансформатора, а во внешней цепи выпрямителя течет ток одного и того же направления.

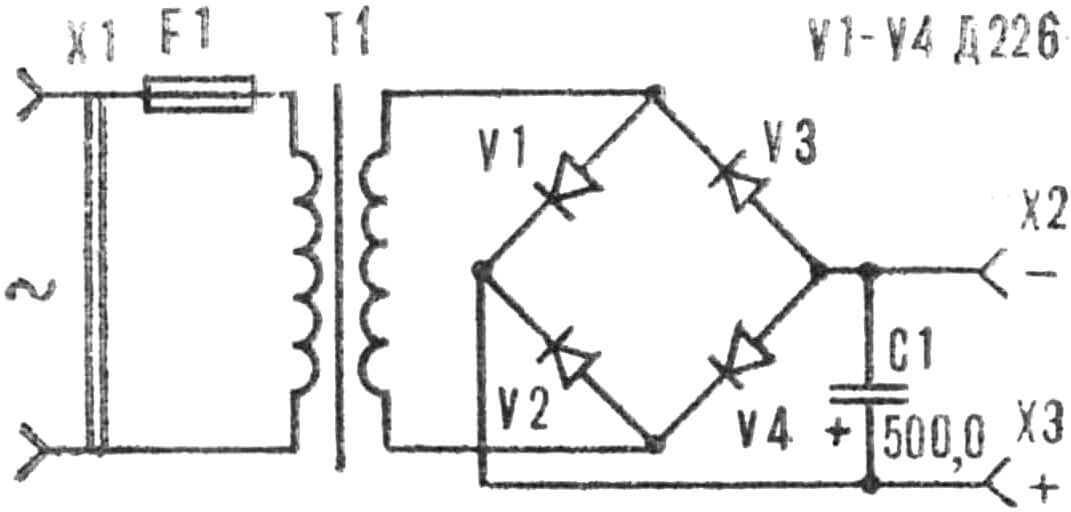

Как вы теперь уже знаете, последний выпрямитель оказался самым «удачным». Для питания своих будущих электронных самоделок мы и предлагаем вам его сделать. Напряжение на выходе выпрямителя выберите равным 9—12 В. Тогда такой блок питания заменит две-три последовательно соединенные батареи 3336Л (рис. 3).

Как же теперь воплотить схему в конкретную конструкцию? Прежде всего необходимо приобрести четыре диода типа Д226, электролитический конденсатор С1 на 500 микрофарад (сокращенно мкФ), вилку X1 и две клеммы Х2, Х3, предохранитель F1 на 0,5 А с держателем, монтажные провода и, наконец, понижающий трансформатор Т1 на напряжение 8—10 В. Последний вы можете изготовить сами по материалам статьи «Как изменить напряжение?», напечатанной в «М-К» № 5 за 1982 год.

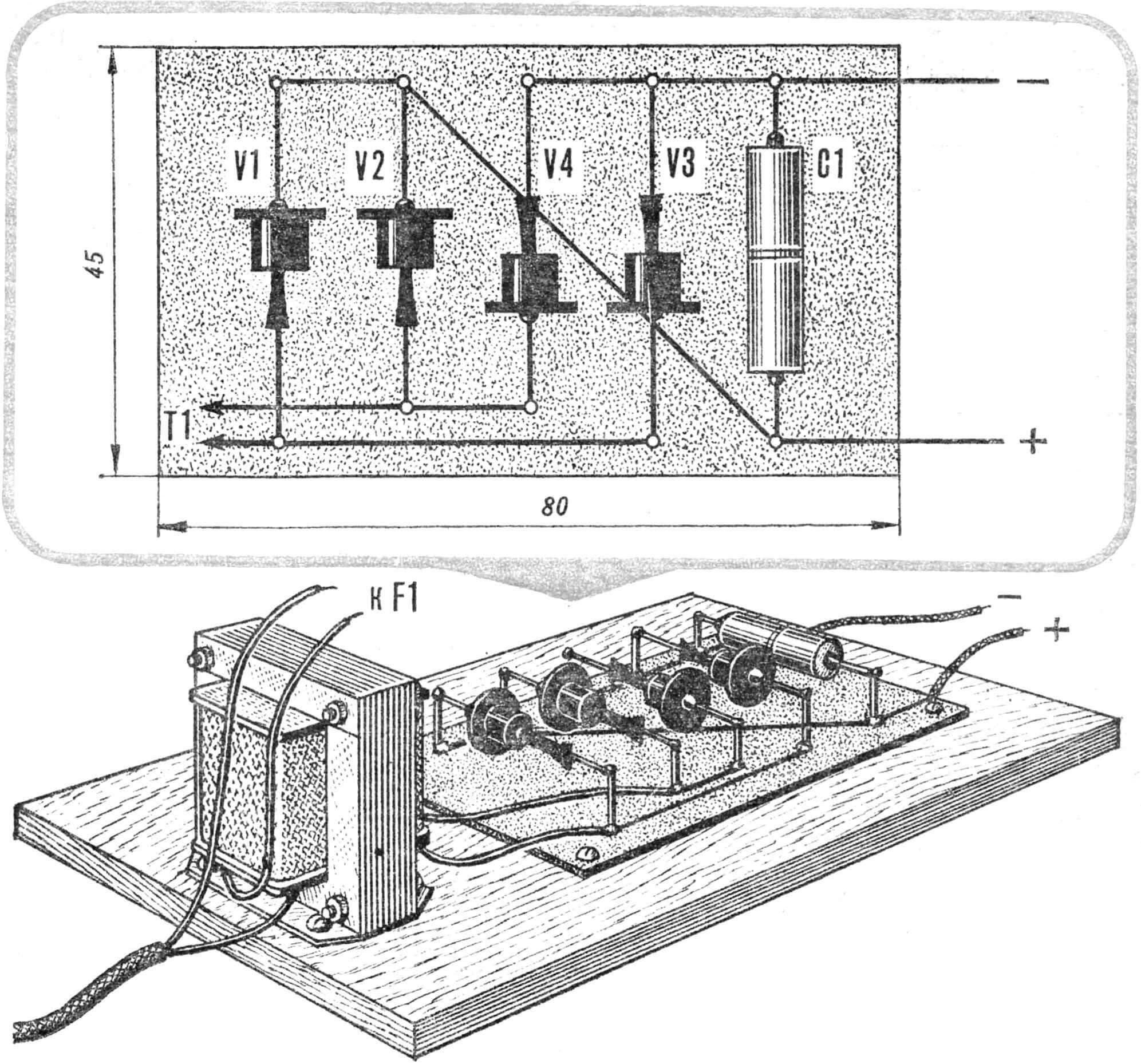

Диоды установите на монтажной плате (рис. 4), выполненной из любого листового изоляционного материала (фанера, гетинакс, стеклотекстолит и др.) толщиной 2—3 мм. Просверлите в ней отверстия Ø 0,9 мм под штырьки из медной проволоки Ø 1 мм. Перед установкой их надо облудить припоем и немного расплющить с одного конца. Для более толстых штырьков диаметр отверстий подберите опытным путем на отдельном кусочке фанеры или пластмассы.

Выводы диодов и конденсатора зачистите наждачной бумагой или ножом, облудите, закрепите на штырьках и запаяйте. Остатки выводов откусите бокорезами и выполните соединения перемычками из монтажного провода согласно принципиальной схеме.

Монтажную плату с радиодеталями и трансформатор установите на общем основании, выполненном из фанеры толщиной 4 мм, произведите все необходимые соединения. Закрепите на основании сетевой шнур и одну его жилу подключите к трансформатору. Сделайте четыре вывода для подсоединения предохранителя и выходных клемм.

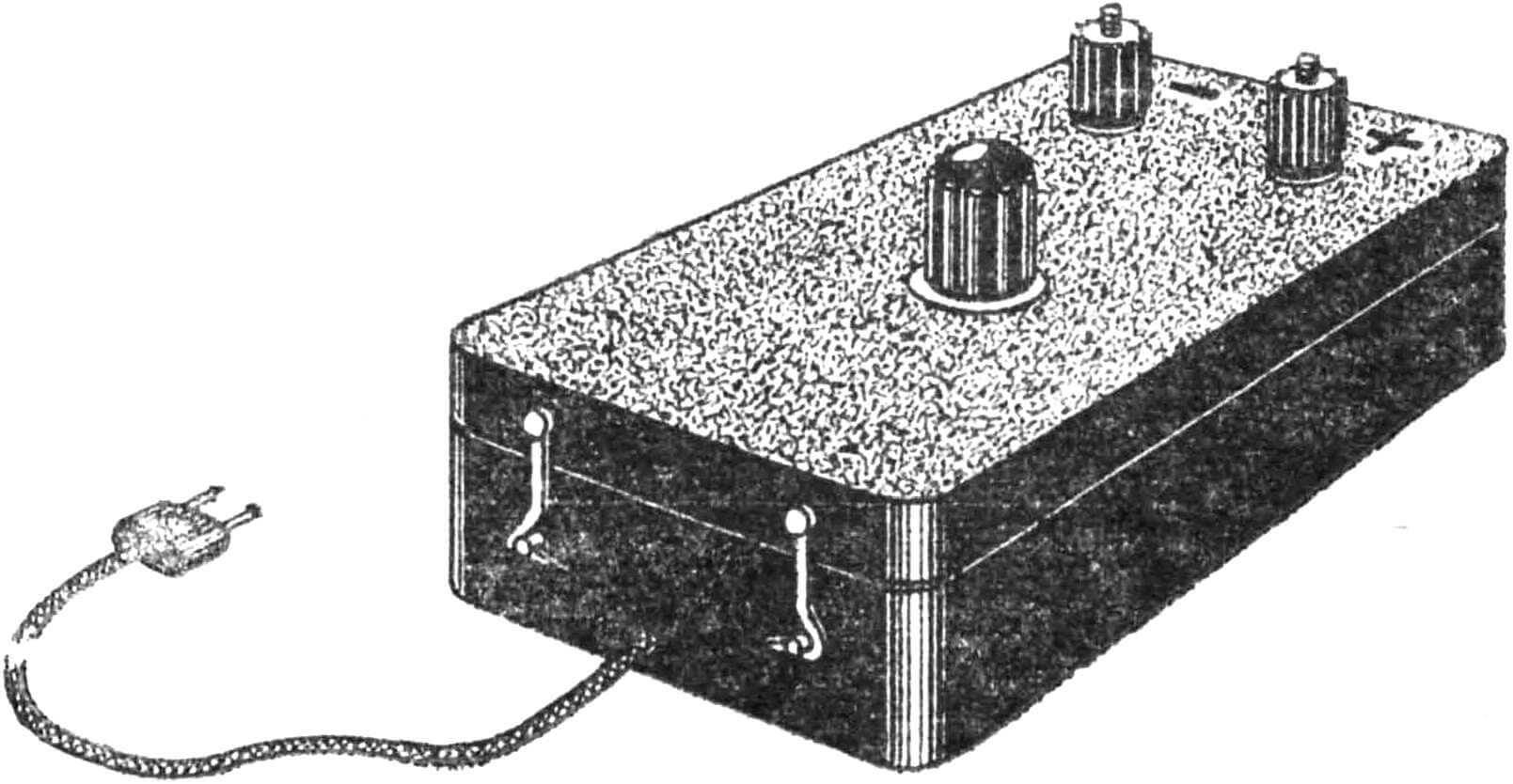

Поместите основание с деталями в подходящий по размерам футляр, установите на нем держатель предохранителя и две клеммы, подсоедините к ним оставшиеся четыре провода (рис. 5).

Теперь можно включить блок питания в сеть. Если монтаж выполнен правильно, устройство сразу же начинает работать. Убедитесь в этом, подключив к выходным клеммам 12-вольтовую лампу накаливания (от автомобиля) или две последовательно соединенные лампы на 6,3 В.

О том, что в монтаже допущена ошибка, просигнализирует предохранитель: он перегорит.

А. ВАЛЕНТИНОВ