Весной 1967 г. самолет вернули в ЛИИ и стали готовить к воздушному параду в честь 50-летия Советской власти в аэропорту Домодедово. На параде 9 июля 1967 г. новую машину эффектно продемонстрировал в полете Е.К.Кукушев.

Итогом успешного завершения программы испытаний С-22И явился выход 18 ноября 1967 г. правительственного постановления о разработке истребителя-бомбардировщика Су-17 с изменяемой геометрией крыла и запуске его в серийное производство на Дальневосточном машиностроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре. Через полтора года из ворот его сборочного цеха выкатили первый опытный экземпляр самолета С-32-1.1 июля 1969 г. летчик-испытатель ОКБ Е.К.Кукушев впервые поднял его в воздух с заводского аэродрома. До конца года на заводе изготовили еще четыре С-32.

Опытный экземпляр самолета внешне отличался от экспериментальной машины: на удлиненном на 0,8 м фюзеляже появился гаргрот постоянного сечения от кабины до киля, подвижная часть фонаря открывалась поворотом относительно горизонтального шарнира назад вверх. Самолет комплектовался новыми системами: навигационной, выдававшей пилоту текущую информацию — азимут и дальность до радиомаяка, и посадочной с нуль-индикатором; обе они могли работать совместно с системой автоматического управления САУ-22, заменившей автопилот АП-28И-2.

Кабину С-32 оснастили более совершенным катапультным креслом КС-4-С32 с двумя стабилизирующими парашютами площадью 0,1 и 1 м2, размещенными в заголовнике кресла, и спасательным — площадью 50 м2. Система спасения обеспечивала безопасное покидание самолета от разбега до посадки: от 140 до 1200 км/ч и во всем диапазоне высот.

В связи с ростом взлетной массы пустого самолета до 9800 кг на передней стойке шасси установили колесо большего размера КТ 106А—из-за этого на створках ниши появилась выштамповка, как у Су-7БКЛ. Гребенку антенны самолетного радиоответчика СРО-2М (3-й диапазон) перенесли от ниши передней стойки шасси ближе ко входу воздухозаборника. Демонтировали не оправдавшую себя в эксплуатации систему струйной защиты воздухозаборника двигателей от пыли «Сдув». На память от Су-7БКЛ и Су-7БМ у С-32 остались два характерных длинных гаргрота на верхней поверхности фюзеляжа для прокладки коммуникаций и контейнер тормозного парашюта. На неподвижной части крыла разместили два дополнительных узла подвески вооружения, доведя их число до шести.

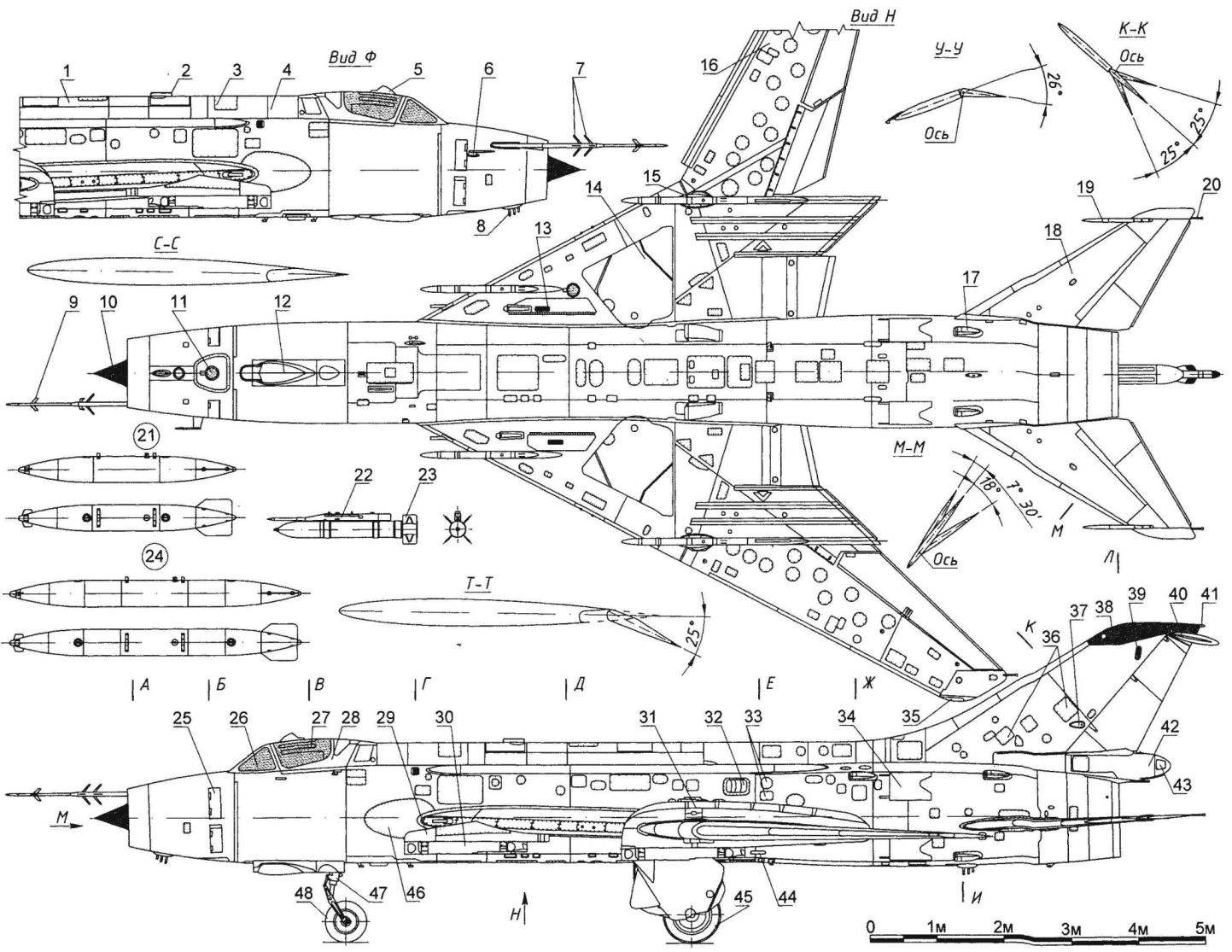

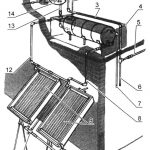

Истребитель-бомбардировщик Су-17:

1 — гаргрот; 2 — антенна радиокомпаса АРК-10; 3 — отсек блоков САУ-22; 4—отсек радиооборудования; 5—перископ ТС-27АМШ; 6—аварийный ПВД-7; 7—антенны системы «Пион»; 8—антенны системы СРО-2М; 9—датчик; 10—подвижный радиопрозрачный конус; 11—посадочная фара; 12 — створки ниши передней опоры шасси; 13—окно выброса стреляных гильз; 14 — створки ниши основной опоры шасси; 15—узел поворота консоли; 16—ПЧК; 17 — воздухозаборник охлаждения отсека двигателя; 18 — цельноповоротный стабилизатор; 19 — противофлаттерный груз; 20—разрядник статического электричества; 21 —850-литровый ПТБ; 22—НАР С-24; 23 —ПУ-12-40У; 24 — 1150-лит-ровый ПТБ; 25—противопомпажные створки; 26—козырек фонаря; 27—петлевая антенна радиокомпаса АРК-10; 28—подвижная часть фонаря; 29—пилон подвески вооружения; 30—балочный держатель БДЗ-57М; 31 —аэродинамический гребень; 32—окно перепуска воздуха ТРДАЛ-7Ф-1-250; 33—крышки люков разъемов гидросистемы; 34—тормозной щиток; 35 — бортовой аэронавигационный огонь; 36—крышки люков САРПП; 37—антенны станции предупреждения об облучении «Сирена-ЗМ»; 38—радиопрозрачный обтекатель антенны радиостанции; 39 — антенна системы МРП-56М; 40—антенны системы «Пион»; 41 —хвостовой аэронавигационный огонь; 42—створка контейнера тормозного парашюта; 43 — крышка лючка замка створки контейнера; 44—крышка люка фитинга; 45—колесо КТ69/4У (880×230 мм); 46—защитная накладка из нержавеющей стали; 47—амортизационная стойка; 48 — колесо К2-106А (600×200 мм); 49—левый щиток приборной доски; 50 — щиток указателя поворота крыла самолета и пульт управления предкрылками; 51 —пульт прицела для бомбометания с кабрирования ПБК-2; 52—прицел АСП-Г1Ф-7; 53 —верхний щиток приборной доски с аварийным табло; 54—правый щиток приборной доски с информационным табло; 55—центральная панель приборной доски; 56 — термостат регулятора температуры воздуха в кабине; 57—указатель термометра выхлопных газов турбостартера; 58 — белая полоса; 59 — жалюзи продува отсека пушки НР-30; 60—крышка люка пушки; 61—крышка отсека фотокинопулемета АКС-5-57; 62—антенны системы госопознавания; 63 — отклоняемый предкрылок; 64—элерон; 65 — поворотные закрылки; 66 — закрылок в убранном положении; 67 — закрылок в выпущенном положении; 68—ствол пушки НР-30; 69—крышка люка переднего отсека радиооборудования; 70,71 —гидроцилиндры уборки шасси; 72—амортизационная стойка; 73—зажигательный бак 3Б-360; 74 — балочный держатель БДЗ-57М

Крыло С-32 по сравнению с Су-7БКЛ стало значительно сложнее не только по конструкции, но и по технологии изготовления. Появились монолитные лонжероны, шарнирный узел, опорный рельс с механизмом поворота крыла, пустотелый отсек НЧК, образованный двумя трехслойными клееными дюралюминиевыми панелями с сотовым заполнителем. Заводские специалисты в сжатые сроки освоили новую для предприятия технологию изготовления сотовых панелей и необходимое для этого современное оборудование.

Для С-32 в ОКБ П.О.Сухого разработали оригинальное устройство, позволяющее эксплуатировать самолет в случае вывода из строя противником основных ВПП. Взлет с грунтовой неуплотненной ВПП или укатанного снега выполнялся на лыжном шасси: на основные стойки вместо колес устанавливались лыжи. В отличие от лыжонков на Су-7БКЛ, которые работали совместно с основными колесами, уменьшая удельное давление на грунт, новые лыжи были более сложными по конструкции: для снижения сопротивления трения при скольжении под сменную титановую подошву лыжи подавалась жидкая смазка; устойчивость движения при разбеге-пробеге обеспечивалась специальными килями на нижней поверхности; удерживание самолета на старте перед взлетом, заруливание на стоянку и аварийное торможение осуществлялись специальными поворотными тормозами ковшового типа с пневмоприводом. При этом перемещение из стационарных укрытий на старт к запасной ВПП выполнялось на буксире за тягачом или на собственном двигателе на быстросъемных рулежно-буксировочных тележках, которые крепились к консолям крыла и вилкам лыжного шасси. Создание лыжного шасси для сверхзвукового истребителя — итог многолетней работы, проводившейся в ОКБ П.О.Сухого с конца пятидесятых годов. Тогда ОКБ совместно с Академией наук СССР на базе бомбардировщика Ил-28 была создана подвижная лаборатория Л-28, на которой исследовались различные формы лыж и материалы их подошв на износостойкость, определялись коэффициенты сопротивления по различным грунтам, оценивалось влияние впрыска жидкости в рабочую зону для снижения трения. В 1959 г. испытания продолжили на С-23 — истребителе Су-7 с лыжным шасси. После многочисленных рулежек летчик-испытатель В.С.Ильюшин выполнил на С-23 несколько взлетов и посадок на лыжном шасси. В дальнейшем доводку шасси продолжили на лаборатории С-23. Одним из результатов этих работ явилось принятие на вооружение в 1965 г. истребителя Су-7БКЛ с колесно-лыжным шасси.

К весне 1970 г. дальневосточные самолетостроители изготовили установочную партию из 12 машин: две первые — С-32-1 и С-32-2 передали на госиспытания, а остальные — в Центр боевой подготовки и переучивания летного состава в Липецк для подготовки их к работе по теме «Кристалл» — показу новой авиационной техники руководителям государства на аэродроме НИИ ВВС в Ахтубинске. Руководителем бригады по госиспытатаниям С-32 в НИИ ВВС назначили Н.К.Ярошенко. Но намеченный на сентябрь 1970-го показ, из-за вспыхнувшей на юге эпидемии холеры, перенесли на другое время.

Эффектная демонстрация возможностей С-32 руководству страны состоялась только в мае 1971-го, а в октябре того же года 523-й Краснознаменный иап Дальневосточного военного округа первым приступил к освоению Су-17 — такое официальное название присвоили серийному С-32.

К этому времени завод в Комсомольске-на-Амуре полностью сменил производство Су-7БКЛ на Су-17, изготовив 95 Су-17, в том числе 30 машин — в 1970 году и 60 — в 1971-м.

Основной задачей истребителя-бомбардировщика является оперативное уничтожение визуально обнаруживаемых целей на поле боя, для решения которой необходим хороший обзор из кабины. В 1971 г. в НИИ ВВС провели испытания Су-17 с беспереплетным козырьком кабины. Проводившие работу летчики-испытатели А.Д.Иванов и Н.И.Михайлов отмечали в заключении, что обзорность улучшилась незначительно, но при полетах на малых высотах появилось ощущение психологического дискомфорта от возможных последствий столкновения с крупными птицами.

Расширение номенклатуры средств ведения боя на Су-17 происходило не только за счет принятия на вооружение новых образцов традиционных боеприпасов. Достижения научно-технической революции в середине 1960-х и изменения во взглядах военных теоретиков на роль авиации по поддержке боевых действий сухопутных войск способствовали появлению принципиально новых видов оружия. Накануне первомайских праздников в 1965 г. вышло постановление правительства о разработке управляемой тактической авиационной ракеты Х-23. А четыре года спустя очередным постановлением СМ СССР предусматривалось вооружить этой ракетой наряду с другими самолетами и Су-17. Весной 1970 г. КБ Калининградского машиностроительного завода (КМЗ) предъявило ракету Х-23 (изделие 68) на государственные летные испытания. Спустя два года в этих испытаниях приняли участие самолеты Су-17. Всего на МиГ-23 и Су-17 по программе довооружения выполнили 20 пусков, результаты которых для ракетчиков из-за выявившихся дефектов конструкции Х-23 оказались не блестящими. Ракета имела радиокомандную систему наведения, требовавшую постоянного участия летчика в этом процессе — вплоть до встречи ракеты с целью.

После устранения дефектов системы управления ракеты летчик-испытатель НИИ ВВС Э.М.Колков выполнил еще три пуска Х-23 с ювелирной точностью, запомнившиеся участникам испытаний. В первом заходе взрывом боевой части ракеты были раздвинуты два поставленных рядом грузовика, а в двух последующих он уничтожал их прямым попаданием ракет. Ракета Х-23 была принята на вооружение фронтовой авиации осенью 1974 г., и строевые летчики приступили к освоению нового вида оружия на самолетах Су-17, а в дальнейшем на Су-17М и Су-17М2.

Летом 1976 г. проводились учения авиации дважды Краснознаменного Балтийского флота. Для демонстрации возможностей управляемого ракетного оружия по морским целям выделили четыре самолета Су-17 и восемь ракет. Ракеты подготовили на технической позиции Центра боевого применения и переподготовки авиации ВМФ в г.Острове Псковской области. Там же на комплексном тренажере КТ-23 морские летчики отработали навыки наведения ракет. В ходе учений Су-17 перебазировались: удар наносился с аэродрома Чкаловское в Калининградской области. В двух тренировочных пусках зафиксировали попадания в цель. Для демонстрации главкому ВМФ С.Г.Горшкову подготовили три самолета с ракетами: два основных и третий резервный. Во время демонстрационного пуска у ведущего летчика ракета вошла в воду с недолетом 30 м и взорвалась, подняв большой водяной столб, у ведомого — старшего лейтенанта Цымбала отмечено прямое попадание.

Су-17 совершенствовался в ходе серийного производства. С конца 1972 г. до осени 1973 г. Су-17 довооружили управляемыми ракетами Р-60 класса «воздух — воздух». Самолеты первых трех серий имели по одному аэродинамическому гребню на торце НЧК, и одну основную штангу ПВД и аварийный приемник давления на правой стороне фюзеляжа. Такое расположение штанги, как выяснилось в ходе испытаний, ухудшало штопорные характеристики самолета. Кроме того, Су-17 входил в штопор без характерной для Су-7 легкой тряски при увеличении перегрузки до 5 единиц. Поэтому в дальнейшем появились две штанги ПВД, установленные симметрично относительно оси фюзеляжа. Для улучшения продольной устойчивости на больших углах атаки на неподвижной части крыла установили дополнительные аэродинамические гребни: снизу — у задней кромки, а на верхней поверхности — у передней кромки — напротив друг друга.

Су-17М — дальнейшее развитие Су-17

На первых сериях самолета Су-17 для стрельбы из пушек и пуска НАРов по наземным и воздушным целям, а также при бомбометании с пикирования использовался прицел АСП-ПФ-Б-7, работавший совместно с радиодальномером СРД-5М, размещенным под радиопрозрачным конусом воздухозаборника и служившим для автоматического определения дальности до воздушной цели вне зависимости от видимости. Впоследствии АСП-ПФ-Б-7 заменили аналогичным по размерам, но более совершенным прицелом АСП-ПФ-7.

После довооружения самолета ракетами Х-23 дальномер СРД-5М, начиная с 23-го самолета 89-й серии, демонтировали, установив вместо него аппаратуру наведения «Дельта-Н», которую со временем заменили модернизированной полупроводниковой «Дельтой-НМ». Две ракеты Х-23 подвешивались на пусковых устройствах АПУ-68У на внешних пилонах НЧК, эти же АПУ в дальнейшем использовались для реактивных снарядов С-24. Кнопку управления ракетой Х-23 — кнюппель разместили на ручке управления самолетом вместо кнопки включения автопилота.

Постоянные доработки Су-17 привели к увеличению массы конструкции серийных самолетов с 9950 кг до 10 090 кг, что отрицательно сказалось на летнотехнических характеристиках машины. Поэтому в 1970 г. было принято совместное решение МАП и ВВС о модификации самолета С-32 (Су-17), оснащении его более мощным современным и экономичным одноконтурным ТРД, разработанным в ОКБ А.М.Люльки для Су-24. В заводской документации модернизированный самолет получил обозначение С-32М.

До 1973 г. в Комсомольске-на-Амуре выпустили 225 самолетов Су-17. Последние два года он изготавливался параллельно с Су-17М — такое наименование С-32М получил после принятия на вооружение.

В 1972 г. Арабская Республика Египет закупила в СССР 16 самолетов Су-17, которые применялись в арабо-израильской войне в октябре 1973 г. Переучивание египетских пилотов проводилось советскими инструкторами в учебном центре на авиабазе Бельбейс, на которой базировались 202-я и 204-я истребительно-бомбардировочные авиабригады ВВС Египта, вооруженные истребителями Су-7БМК и Су-7УМК.

После ввода советских войск в Афганистан на авиабазе в Шинданде в январе 1980 г. приземлились Су-17 из двух эскадрилий 217-го авиаполка истребителей-бомбардировщиков из Кзыл-Арвата. Уже весной они приняли участие в боевых действиях, в ходе которых проявился ряд недостатков, характерных для Су-17: малая тяговооруженность при взлете в жаркую погоду с высокогорного аэродрома, ограниченный запас топлива и узкий набор средств поражения. Поэтому командованием эти машины вскоре были заменены на Су-17М3, выгодно отличавшимися по характеристикам, уровню оборудования и вооружения. Кроме того, летчики перед отправкой в Афганистан проходили дополнительную подготовку, учитывающую особенности полетов в этой стране. Эксплуатация Су-17 строевыми полками ВВС СССР продолжалась до середины 1980-х.

Характеристики истребителя-бомбардировщика Су-17

Размах крыла, м:

при минимальном угле стреловидности…….13,68

при максимальном угле стреловидности…. 10,025

Длина самолета с ПВД, м…………………………..18,097

Длина самолета без ПВД, м…………………………15,87

Высота самолета на стоянке, м…………………….4,962

Площадь крыла, м2:

при минимальном угле стреловидности…….38,49

при максимальном угле стреловидности……34,45

Масса пустого самолета, кг…………………………..9950

Емкость внутренних топливных баков, л………3400

Максимальная взлетная масса, кг……………….16 270

Максимальная масса боевой нагрузки, кг……..2500

Максимальная скорость

на Н = 11 км, число М……………………………………..2,1

Скорость отрыва

при угле стреловидности крыла 30°,

откл. предкр. 10°, при взл. массе 16 270 кг……..350

Длина разбега при массе 16 270 кг, м…………….1250

Посадочная скорость с предкрылками и закрылками,

отклоненными на угол 30°, км/ч……………………..275

Длина пробега (с тормозным парашютом), м…..700

Практический потолок

без подвесок на форсаже, м………………………..16 350

Практическая дальность полета

на крейсерской высоте с ПТБ, км……………………193

Рекомендуем почитать

ДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГОЛОВКА

ДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГОЛОВКА

Эту головку легко сделать, если в вашей мастерской есть токарный станок и сварочный аппарат, Установив ее на любой фрезерный станок, можно обрабатывать головки болтов, прорезать шлицы и... СОЛНЦА ДАР!

СОЛНЦА ДАР!

Вода, ветер и солнце - самые доступные источники энергии, которые природа дарит человеку. Не случайно поэтому к ним постоянно обращается самое пристальное внимание как науки и...

Проекты и первые экземпляры опытных реактивных самолетов с изменяемой геометрией крыла появились еще в годы Второй мировой войны: в нашей стране проект такого самолета разрабатывался В.В.Шевченко, а в Германии фирма «Мессершмитт» даже построила экспериментальный самолет Р1101, который достался американцам в качестве трофея. На его основе фирма «Белл» создала две экспериментальные машины Х-5, учитывающие требования американских ВВС к самолету-штурмовику. Первый из построенных Х-5 впервые поднялся в воздух 20 июля 1951 г. Через два года, 19 мая 1953 г., в США взлетел еще один опытный экземпляр самолета с крылом изменяемой геометрии — «Ягуар» XF10F-1, предложенный фирмой «Грумман» американскому флоту. Испытания подтвердили существенное улучшение летно-технических характеристик самолета за счет использования крыла изменяемой геометрии, но итоговые результаты летных испытаний оказались отрицательными. И только через одиннадцать лет, 21 декабря 1964 г., совершил первый полет самолет с крылом изменяемой геометрии XF-111А, разработанный фирмой «Дженерал Дайнемикс», принятый в 1967 г. на вооружении ВВС США.

Проекты и первые экземпляры опытных реактивных самолетов с изменяемой геометрией крыла появились еще в годы Второй мировой войны: в нашей стране проект такого самолета разрабатывался В.В.Шевченко, а в Германии фирма «Мессершмитт» даже построила экспериментальный самолет Р1101, который достался американцам в качестве трофея. На его основе фирма «Белл» создала две экспериментальные машины Х-5, учитывающие требования американских ВВС к самолету-штурмовику. Первый из построенных Х-5 впервые поднялся в воздух 20 июля 1951 г. Через два года, 19 мая 1953 г., в США взлетел еще один опытный экземпляр самолета с крылом изменяемой геометрии — «Ягуар» XF10F-1, предложенный фирмой «Грумман» американскому флоту. Испытания подтвердили существенное улучшение летно-технических характеристик самолета за счет использования крыла изменяемой геометрии, но итоговые результаты летных испытаний оказались отрицательными. И только через одиннадцать лет, 21 декабря 1964 г., совершил первый полет самолет с крылом изменяемой геометрии XF-111А, разработанный фирмой «Дженерал Дайнемикс», принятый в 1967 г. на вооружении ВВС США.