После начала Первой мировой войны Россия оказалась отрезана от своих западных союзников, а Балтика и Черное море — блокированы Германией и Турцией. Транспортное сообщение со странами Антанты можно было осуществлять только через замерзающие порты Дальнего Востока и Европейского Севера, что и обусловило значительное пополнение ледокольного флота (на Севере до 1914 года попросту отсутствовавшего). Главными же «воротами в Европу», а заодно и в Америку, в военное время стал Архангельск.

ЛЕДОКОЛЫ ДЛЯ БЕЛОГО МОРЯ

Необходимость обеспечения зимней навигации на Белом море стала очевидной уже сразу после начала войны. Первоначально российские власти прибегли к покупке уже готовых судов ледового плавания за границей, а в декабре 1915 года Министерством торговли и промышленности и Морским министерством была утверждена совместная программа, по которой на британских верфях построили восемь ледоколов — пять портовых и три морских. В качестве прототипа для последних был выбран построенный немецкой фирмой «Вулкан» и вступивший в строй в начале 1914 года «Царь Михаил Федорович».

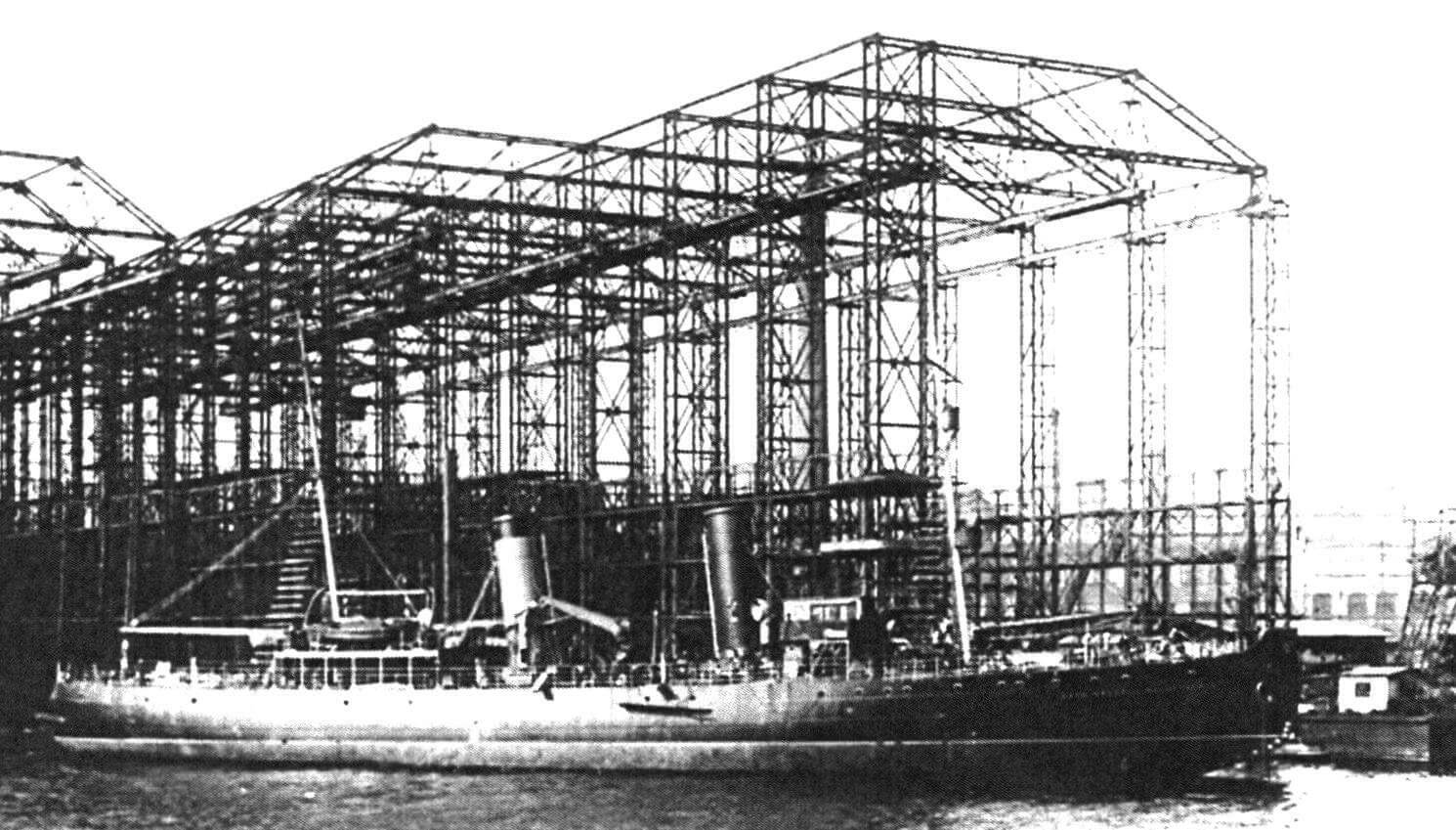

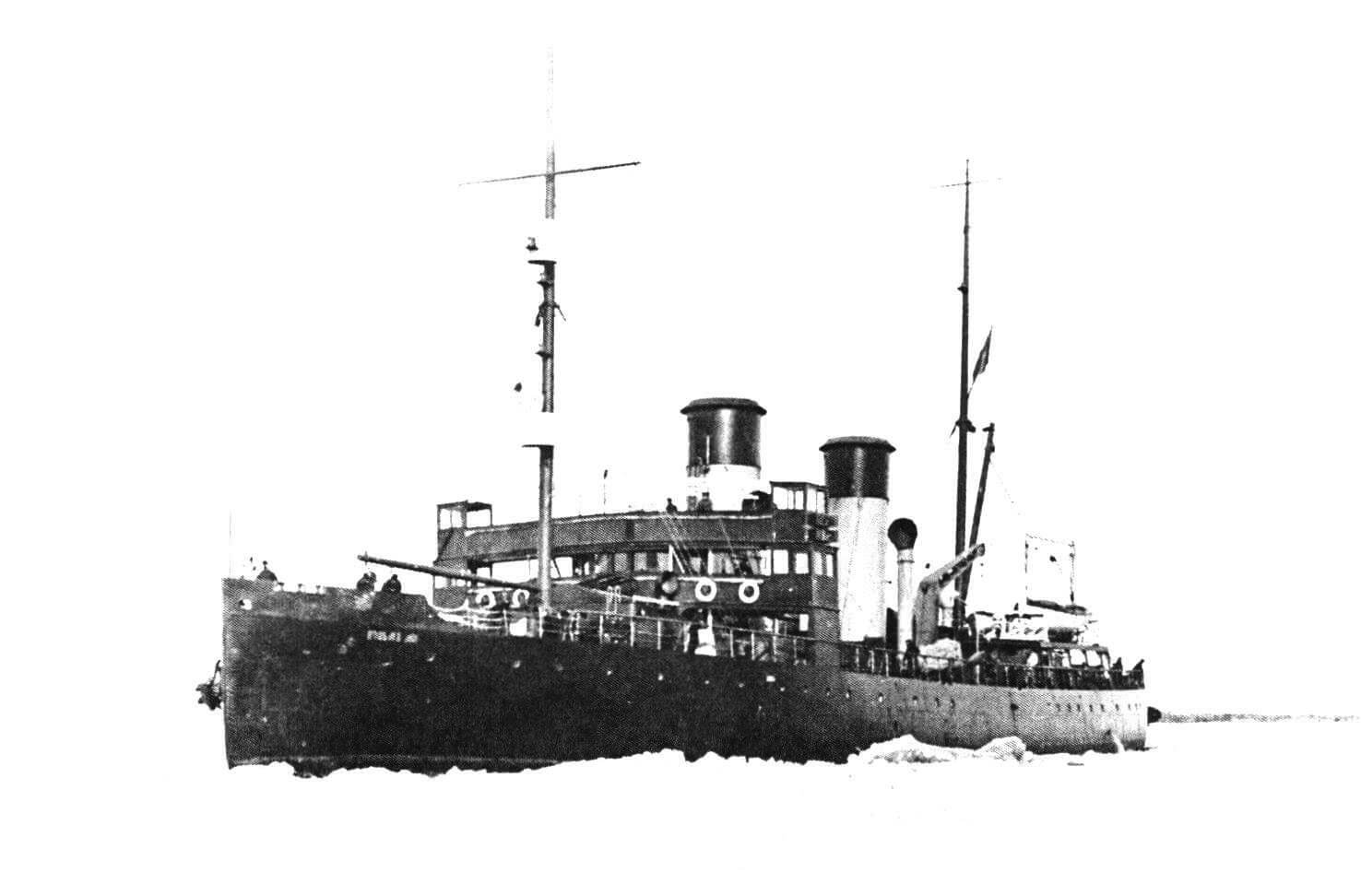

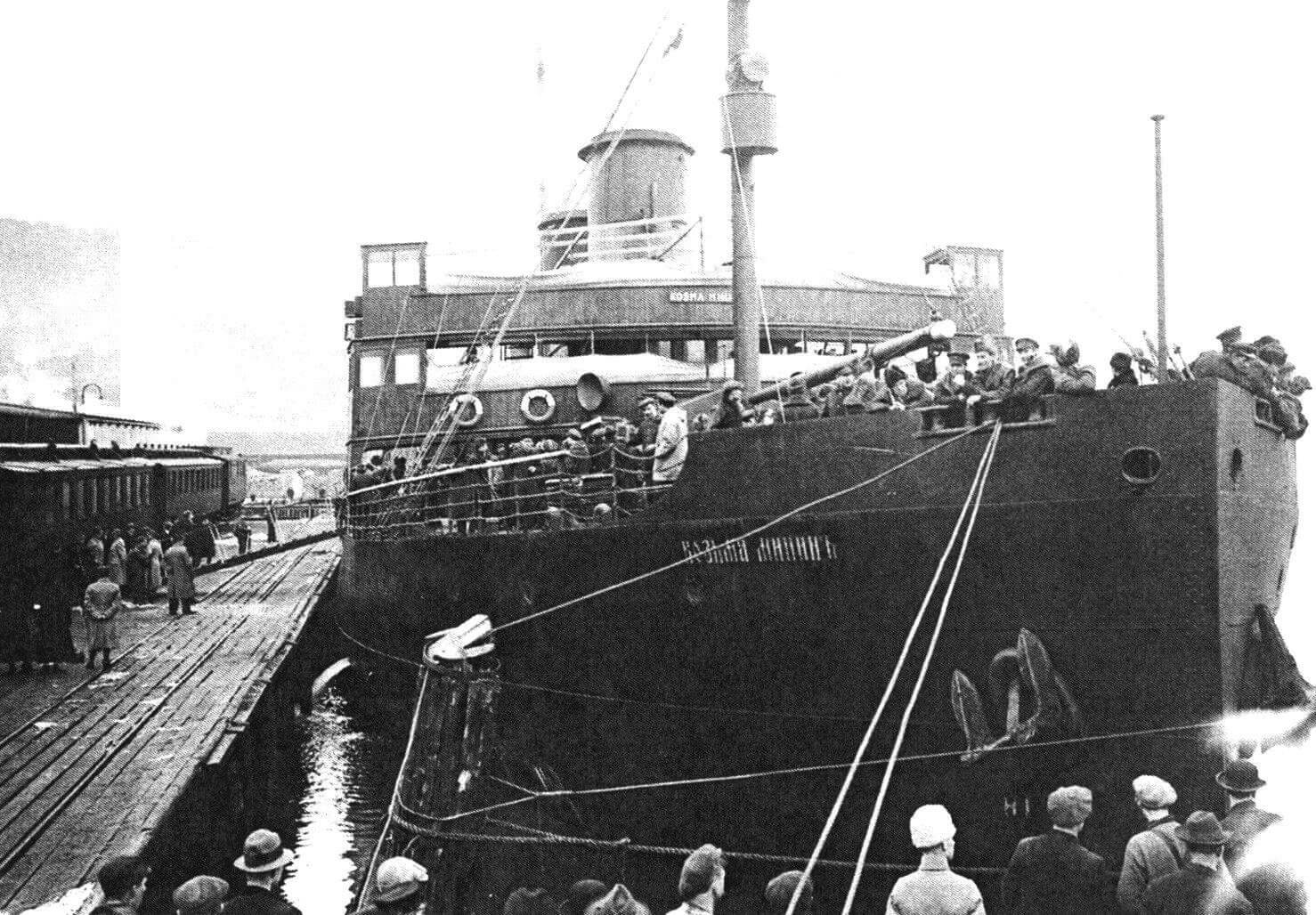

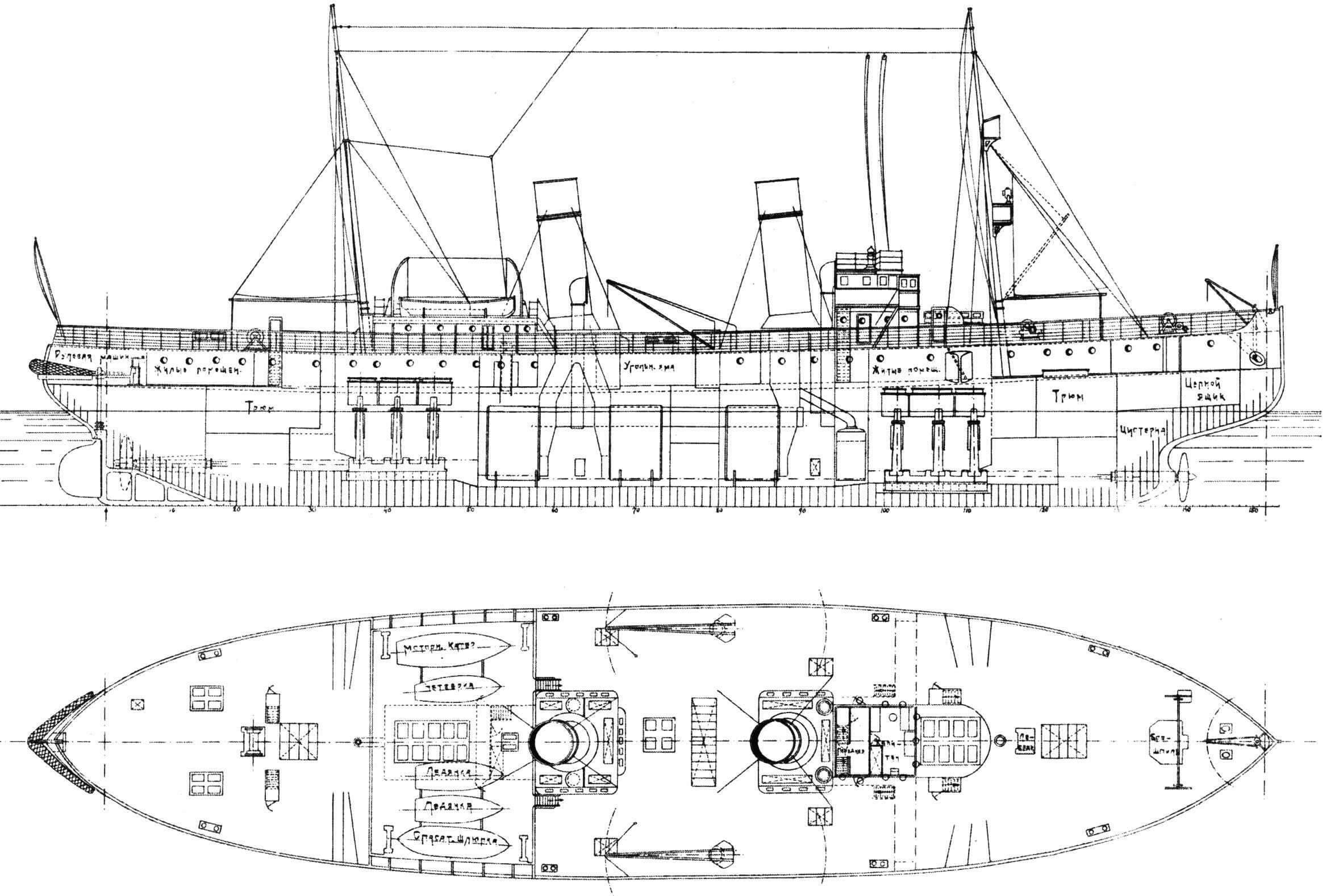

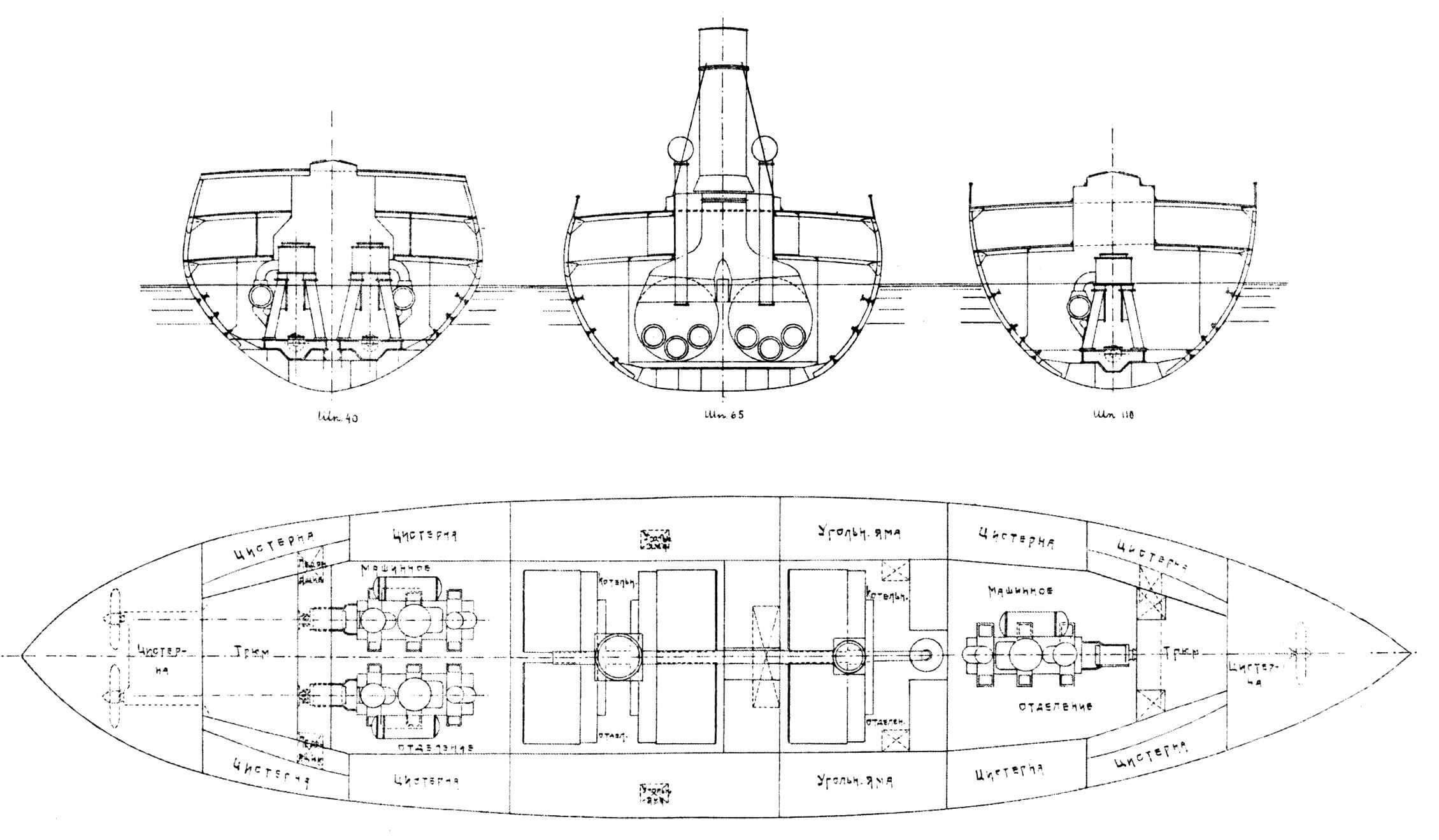

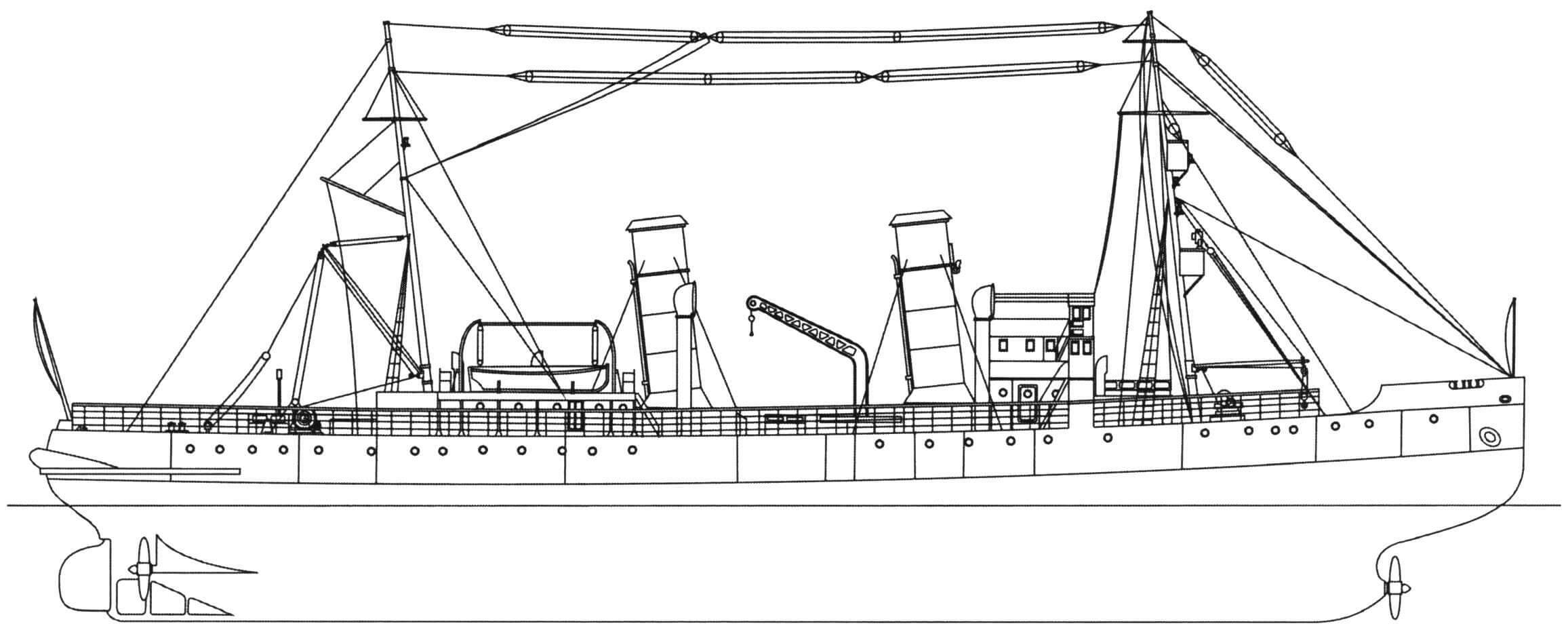

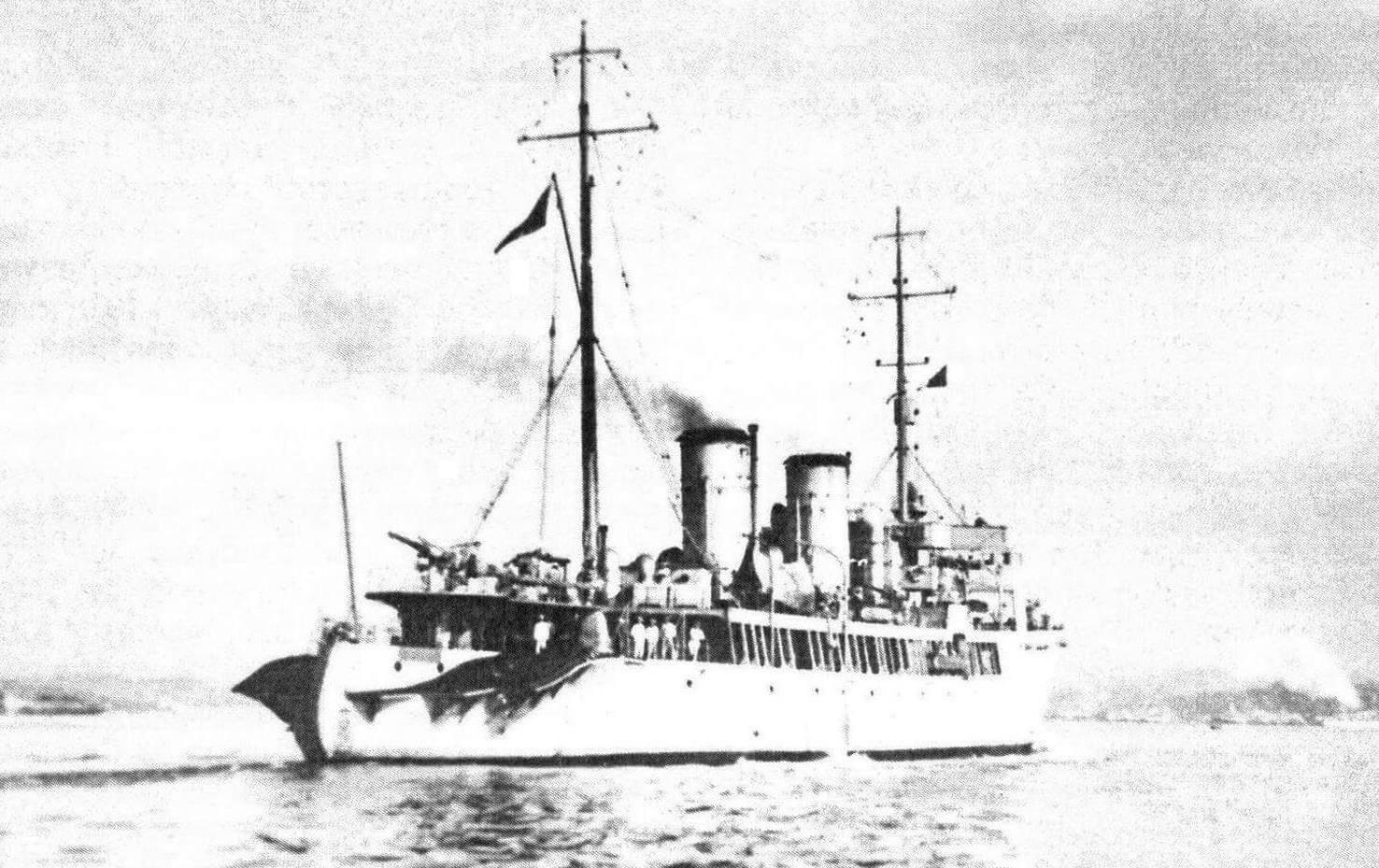

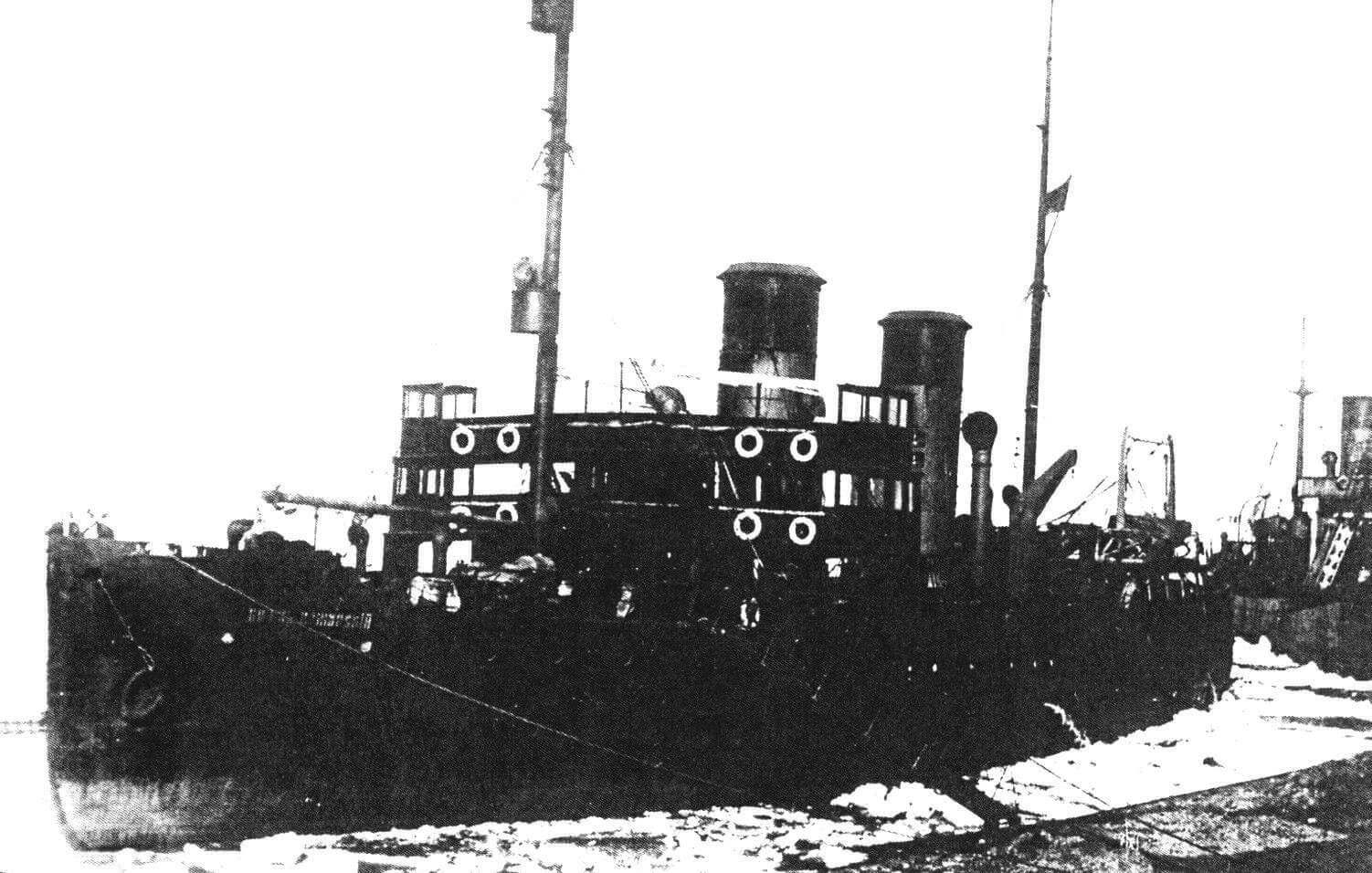

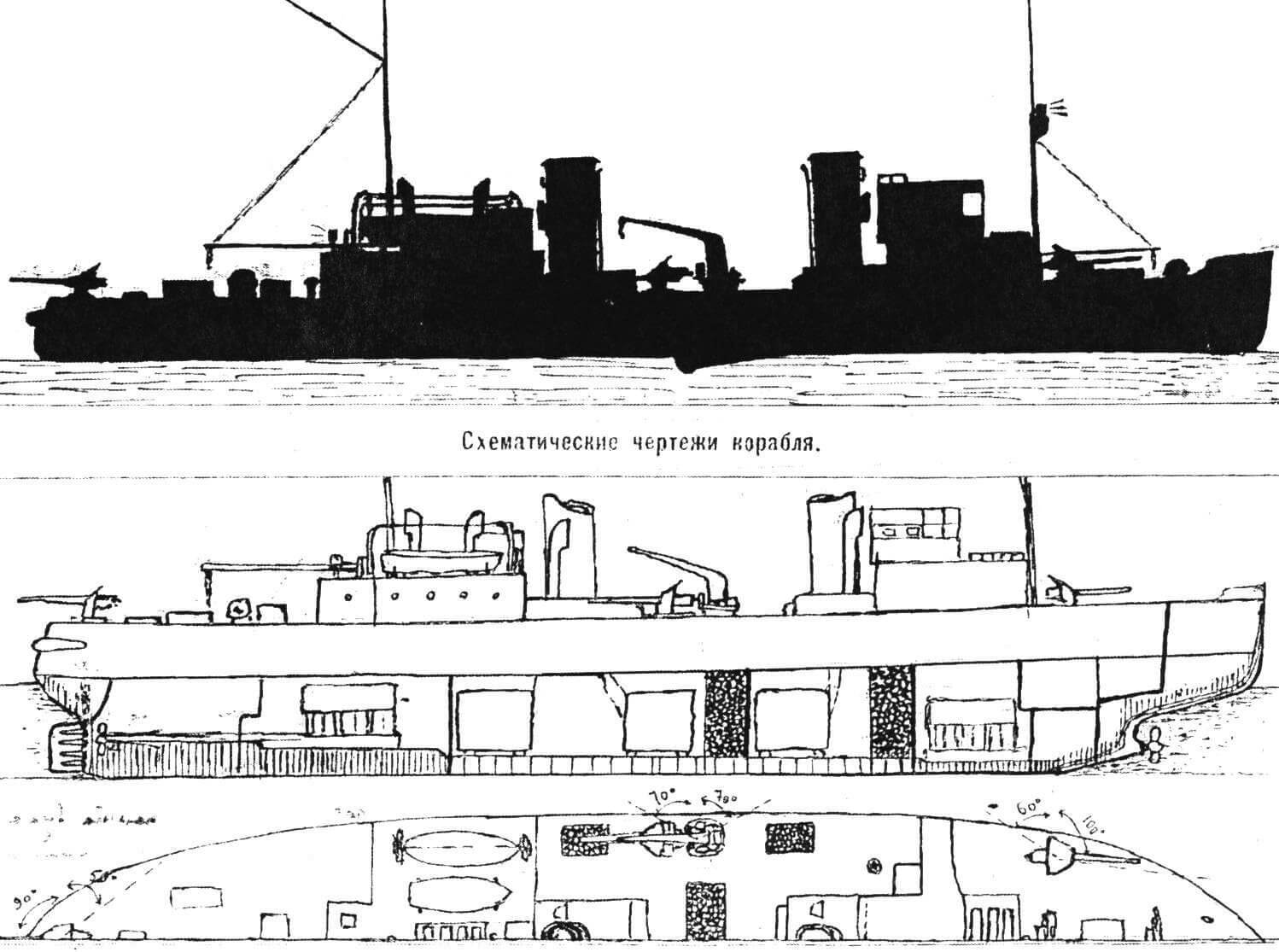

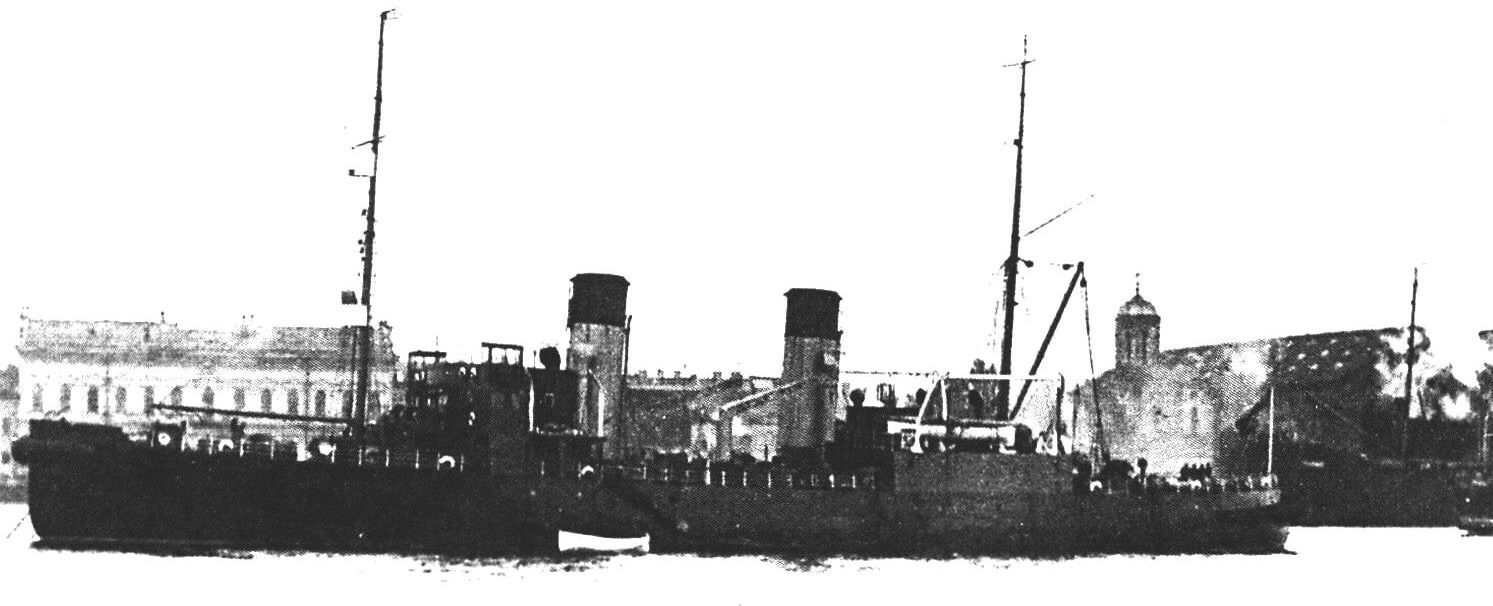

Два однотипных морских ледокола, получивших наименования «Козьма Минин» и «Князь Пожарский», строились в Ньюкасле фирмой, обычно именуемой в отечественной литературе «Сван Хантер» или даже «Сван Гунтер» (ее полное название — «Swan, Hunter & Wigham Richardson»); заводские номера судов 1020 и 1021 соответственно. «Козьма Минин» имел следующие характеристики: водоизмещение нормальное — 3150 т, полное — 4400 т, длина наибольшая — 75,6 м, ширина наибольшая — 17,4 м, осадка средняя — 5,8 м. На ледоколе стояли три идентичные паровые машины тройного расширения общей мощностью 6405 л.с.: одна располагалась в носовом машинном отделении и работала на носовой винт, а две — в кормовом, вращая два «основных» винта. Пар для механизмов вырабатывали шесть цилиндрических котлов, два из которых стояли в носовом котельном отделении и четыре — в кормовом. Котельные отделения размещались в средней части корпуса, между машинными. Максимальная скорость хода составляла 14,5 узлов, дальность плавания экономическим 8-узловым ходом — 4500 миль. Штатная численность экипажа — 113 человек.

«Князь Пожарский», при практически совпадающих главных размерениях, имел некоторые отличия, прежде всего касавшиеся машинной установки. В частности, на нем мощность носовой машины была несколько уменьшена, а запас угля, напротив, увеличен.

Британские корабелы работали быстро, и «Козьма Минин», спущенный на воду 29 августа 1916 года, уже в конце ноября пришел в Архангельск. Он стал первым ледоколом, построенным по программе 1915 года. «Князь Пожарский», спущенный на воду 15 сентября 1916 года, был принят от фирмы-строителя в декабре и прибыл в Архангельск в самом конце года. Спустя несколько дней, 1 января 1917 года его включили в состав Флотилии Северного Ледовитого океана, а 1 апреля передали торговому флоту с подчинением Управлению морского транспорта Беломорского и Мурманского районов.

Появление в Белом море больших морских ледоколов позволило продлить навигацию в районе аванпорта Экономия, а в апреле 1917 года начать новую. До этого, в январе, «Минин» вывел в Баренцево море один конвой и провел несколько пароходов к Архангельску.

Нельзя не сказать и о том, что при постройке морских ледоколов не обошлось без «халтуры». В книге В.Г. Андриенко «Ледокольный флот России 1860-1918 гг.» отмечено: «Корпус ледокола «Князь Пожарский» был склепан так небрежно, что постоянно протекал. Эта особенность ледокола стала его «хронической болезнью», что вызывало необходимость частых ремонтов».

После событий октября 1917 года объем перевозок через северные порты существенно сократился, а потому работа ледоколов «по специальности» стала по сравнению с предыдущими военными годами менее напряженной. Зато их не обошли стороной события Гражданской войны.

2 августа 1918 года в Архангельске произошло антибольшевистское выступление (в советское время о нем было принято говорить «контрреволюционный переворот»), в котором «Князь Пожарский» принял самое активное участие. В книге «Гражданская война. Боевые действия на морях, речных и озерных системах. Озерные и речные флотилии» (Том II, Часть 2) об этих событиях говорится: «В ночь на 2-е августа в городе произошло восстание, причем часть мобилизованных красноармейцев перешла на сторону повстанцев. Обстановка в городе ясно указывала, что подавить восстание представит большие трудности. Когда тральщик «Т-15» и буксир «Обь» направились в Соломбалу, с целью взять в военном порту нагруженные имуществом баржи, они были обстреляны у судоремонтного завода ледоколом «Князь Пожарский», на который повстанцами была втащена полевая 3” пушка. Обстрелянный в упор, «Т-15» затонул, а «Обь» принуждена была уйти вверх по Двине».

После прихода к власти Верховного управления (затем Временного правительства) Северной области большинство ледоколов (за исключением захваченных союзниками) продолжали свою работу. 2 сентября 1918 года состоялось межведомственное заседание, в котором участвовали представители Управления морским транспортом, Флотилии Северного Ледовитого океана, Архангельского порта по вопросу выяснения возможности зимних ледокольных рейсов между Архангельском и Кандалакшским заливом с целью наладить связь с Мурманском. «Козьма Минин» в этот момент находился в Архангельске на ремонте, который закончился в 20-х числах ноября.

ПАДЕНИЕ СЕВЕРНОЙ ОБЛАСТИ И «МОРСКОЙ БОЙ» ЛЕДОКОЛОВ

Белое движения на Севере России не имело широкой поддержки среди местного населения, и большая часть успехов антибольшевистких сил была обусловлена присутствием кораблей и сухопутных войск Антанты, прежде всего — британских. С лета 1919 года боеспособность войск Северной области начала заметно снижаться. Участились случаи перехода на сторону красных крупных соединений, убийства офицеров и союзных солдат. В июне — октябре 1919 года британские войска покинули Северную область, а феврале 1920 года стало ясно, что падение Архангельска неизбежно. И «Козьме Минину» довелось сыграть свою роль в истории — на нем эвакуировались в Норвегию командование и порядка тысячи военнослужащих Северного фронта.

Контр-адмирал Б.А. Вилькицкий писал в своих воспоминаниях: «[Капитану 1-го ранга Г.Е.] Чаплину и мне было поручено руководить эвакуацией. Чаплина назначили комендантом ледокола «Минин», на котором, в числе прочих, находились члены правительства, меня же — комендантом флагманского корабля «Ярославна», на котором помещался штаб генерала Иванова [вероятно, речь идет о контр-адмирале Л.Л. Иванове — командующем Флотилией Северного Ледовитого океана]. «Ярославна» стояла в ремонте, машины были разобраны. Оба корабля были заполнены людьми до последней возможности. Подготовку эвакуации нужно было провести в суточный срок».

19 февраля 1920 года «Козьма Минин», ведя на буксире «Ярославну», вышел из Архангельска. Уход кораблей достаточно подробно описал член антибольшевистского правительства Северной области Б.Ф. Соколов: «Полным ходом идет «Минин». Позади него по свободной воде — «Ярославна». На обоих судах полно. Набиты все каюты, проходы, палуба и трюмы. В большинстве среди пассажиров — штабные, сухопутные и морские офицеры. Фронтовиков почти нет. Если и есть, то как исключение. Кроме них, сто датчан [из охраны генерала Миллера — Прим ред.], 127 раненых и несколько богатых коммерсантов, известных своею спекуляцией.

Множество дам. Это все родственницы, близкие и дальние, а то и прямо знакомые белого генералитета. И здесь с самого начала досадное неравенство. Отдельные каюты заняты генералами и их женами, а раненые и все прочие лежат вповалку в коридорах, на полу».

В море выяснилось, что ни собрать машину «Ярославны», ни буксировать ее во льду возможности нет. За ночь на «Минин» с нее переставили одно 75-мм орудие, перенесли личное оружие. На ледокол перешли люди с «Ярославны», после чего ситуация с размещением пассажиров стала совсем тяжелой: «Теснота и неудобство увеличились в сильнейшей степени, когда на другой день по условиям плавания по Белому морю пришлось бросить «Ярославну».

Все пассажиры были с нее сняты и переведены на «Минин». На ледоколе, не приспособленном для пассажирского движения, в узких его каютах и коридорах собралось до тысячи человек, и все же «законы природы» были соблюдены, и генералам были комендантом оставлены отдельные каюты».

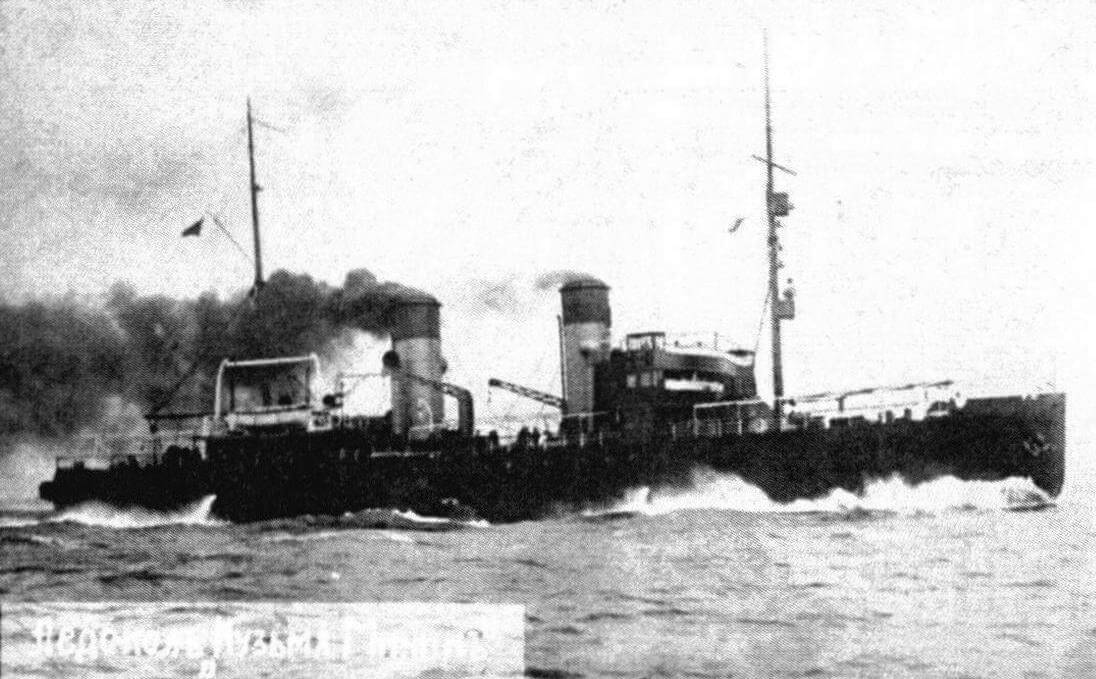

21 февраля «Минин» подошел к ледокольному пароходу «Александр Сибиряков», с которого забрал уголь и часть людей, из числа желавших эвакуироваться. Тем временем 20 февраля из Архангельска в погоню за «Козьмой Мининым» вышел ледорез «Канада» — будущий прославленный «Федор Литке», -срочно вооруженный двумя полевыми трехдюймовыми орудиями и с отрядом (180 человек) на борту. Необходимо отметить, что Красная Армия к этому моменту еще находилась довольно далеко от Архангельска, и отправка ледореза была организована «возмущенным народом», причем наспех. В 12:30 21 февраля «Канада» подошла на расстояние нескольких километров к стоявшему во льду «Минину», личный состав которого занимался погрузкой угля. С ледореза передали радиограмму с требованием сдаться, угрожая в противном случае начать атаку. В ответ на этот ультиматум с «Минина» открыли огонь, и во льдах Белого моря начался первый в истории бой ледоколов.

Еще раз обратимся к воспоминаниям Б.Ф. Соколова: «Это была картина, исключительная по своей красочности. Белое море — сплошь покрытое толстыми глыбами льда. Эти глыбы налезают одна на другую, поднимаясь точно огромные белые медведи. Ослепительно яркое полярное солнце, не греющее, рассыпающееся тысячей блесток в каплях замерзшей воды. Три маленьких, сплошь до бортов покрытых льдинами парохода [«Сибиряков», «Русанов» и «Таймыр»] кажутся жертвами, отданными ненасытной холодной северной Природе. В центре этого ледяного поля два больших ледокола. Медленно, точно жуки или раки, двигающиеся взад и вперед по жестоко непослушному льду. Через периоды, короткие и нудные, раздаются выстрелы, слабым эхом теряющиеся на белой снежной поляне. Снаряд падает в лед, разбрасывая высоко и в сторону комки разрушенных глыб».

С обеих сторон выпустили примерно 25 снарядов, после чего «Канада» ушла в Архангельск. Порой пишут, что ледорез вышел из боя, получив одно попадание, но это не соответствует действительности — стрельба противников оказалась безрезультатной. 26 февраля «Козьма Минин» прибыл в норвежский порт Тромсё, а 3 марта 1920 года вместе с «удравшим от красных» из Мурманска пароходом «Ломоносов» ушел в Хом-мельвик.

БЕССЛАВНЫЙ ФИНАЛ ФРАНЦУЗСКОГО МИНЗАГА

В конце 1920 года «Минин» оказался во французском порту Шербур, где после поражения Белого движения и был интернирован. Как и многим другим русским кораблям, покинувшим Родину после Гражданской войны, ледоколу в дальнейшем довелось сменить флаг, хотя до этого судно теоретически могло вернуться в Россию, ставшую советской.

Летом 1928 года в Торгпредство СССР во Франции обратились представители фирмы «М. Рольяно» из Марселя с предложением продать ей ледокол «Козьма Минин». Торгпредство переслало информацию в Наркомат путей сообщения (в его распоряжении в тот период находился морской флот). 22 августа 1928 года нарком путей сообщения обратился в Совет народных комиссаров. Предложению французских коммерсантов было придано политическое значение. «Имея в виду, что вопрос о возвращении Союзу ССР уведенных русских судов, находящихся во Франции и колониях, не разрешен, что, вместе с тем, является для нас крайне важным использовать это обращение французской фирмы как факт, подтверждающий признание за Союзом ССР права собственности на уведенные суда, НКПС находит, что вступление с названной фирмой в сделку о продаже судна является целесообразным», подчеркивалось в письме. Был подготовлен проект постановления Совета народных комиссаров о продаже судна, но сделка не состоялась.

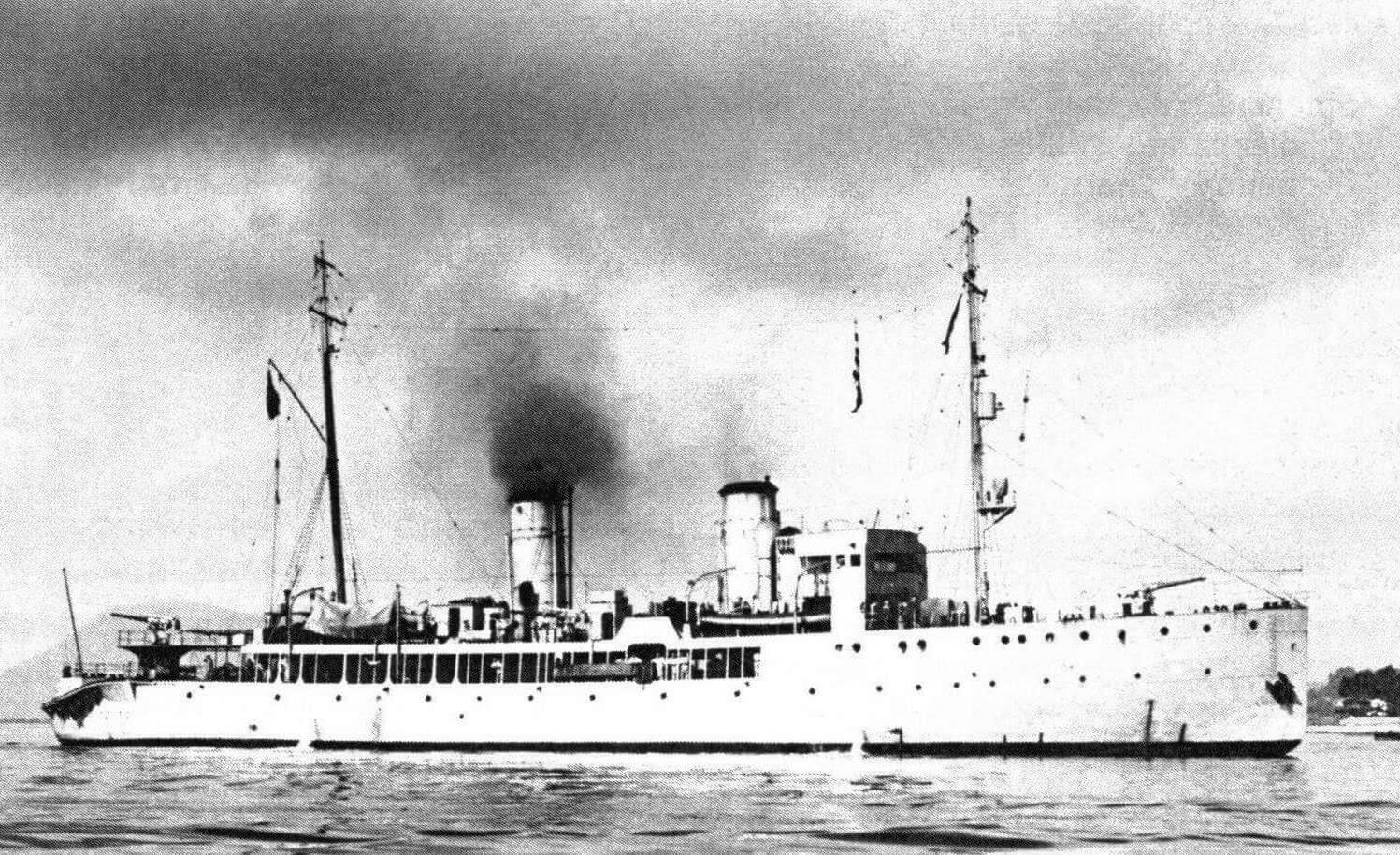

Судно реквизировали власти Франции, и в 1928 году Арсенал в Лорьяне выполнил комплекс работ по перестройке ледокола в минный заградитель. Новая боевая единица ВМС Третьей Республики получила название «Кастор» («Castor»). Кстати, в минный заградитель «Поллукс» французы тогда же перестроили другой экс-российский ледокол, бывший «Илья Муромец».

В ходе переоборудования ставший ненужным носовой винт с «Кастора» демонтировали. Вооружение корабля на момент вступления в строй состояло из четырех 100-мм и двух 37-мм орудий; максимальный запас мин — 368 штук («рекорд» для французского флота). Экипаж по штату насчитывал 167 человек, в том числе пять офицеров.

Новый минзаг базировался в Бизерте, и в годы перед Второй мировой войной он использовался не только по прямому назначению, но и как плавбаза подводных лодок, а также в какие-то моменты обеспечивал деятельность гидросамолетов. Участия в активных боевых действиях вплоть до капитуляции Франции «Кастор» не принимал и находился в Бизерте, где 10 октября его разоружили.

Когда в ноябре 1942 года союзники начали операцию «Торч» — высадку в Северной Африке — «Кастор» по-прежнему оставался в Бизерте. В книге Л. Гарроса «Военно-морской флот Франции во Второй мировой войне» приводится список кораблей и вспомогательных судов, находившихся в Бизерте в это время. Там указывается, что «Кастор», вместе с разоруженным лидером «Одасье», числился «судном наблюдения за перемирием».

Французское командование в Бизерте утром 9 ноября получило приказ от возглавлявшего правительство Виши маршала А.Ф. Петэна «сопротивляться агрессорам», те. американо-британским войскам. О сопротивлении германоитальянским силам ничего не говорилось! Гаррос пишет: «Поздним утром 12 ноября первые немецкие самолеты приземлились в Сиди-Ахмет. После полудня быстроходные немецкие катера и два итальянских транспорта с войсками, артиллерией и танками прибыли в Бизерту».

Почти месяц в этом тунисском порту существовало формальное двоевластие, но 8 декабря немецкие представители предъявили французам ультиматум: «Немедленное разоружение и демобилизация всех французских войск в Бизерте. Передача в руки немецкого командования всех кораблей, батарей, складов, портовых сооружений, радиостанций, оружия, причем неповрежденными! 30 минут на ответ. В случае отказа — немедленная атака без пощады, без пленных, все будут убиты». Итогом недолгих размышлений французского командования стало принятие ультиматума и выполнение всех его условий — без малейших попыток сопротивления.

Трофейные корабли немцы передали Италии. У новых владельцев «Кастор» получил наименование FR6О (буквами FR с соответствующим номером итальянцы обозначали все доставшиеся им бывшие французские корабли), однако в строй не вводился. Поражение войск Оси в Тунисе застало бывший русский ледокол все в той же североафриканской базе, падение которой стало неизбежным в начале мая 1943 года. В преддверии сдачи города, 6-го числа, корабль был затоплен в Бизертском озере, а 7 мая Бизерту захватили войска 2-го американского корпуса генерал-майора О. Брэдли.

В 1946 году, уже после окончания Второй мировой войны, французы подняли «Кастор», но заниматься его восстановлением никто не стал. Старый корабль был официально исключен из списков флота в середине августа 1947 года и позднее разобран в Бизерте.

ИЗ «КНЯЗЕЙ» В «ЛЕЙТЕНАНТЫ» И «АДМИРАЛЫ»

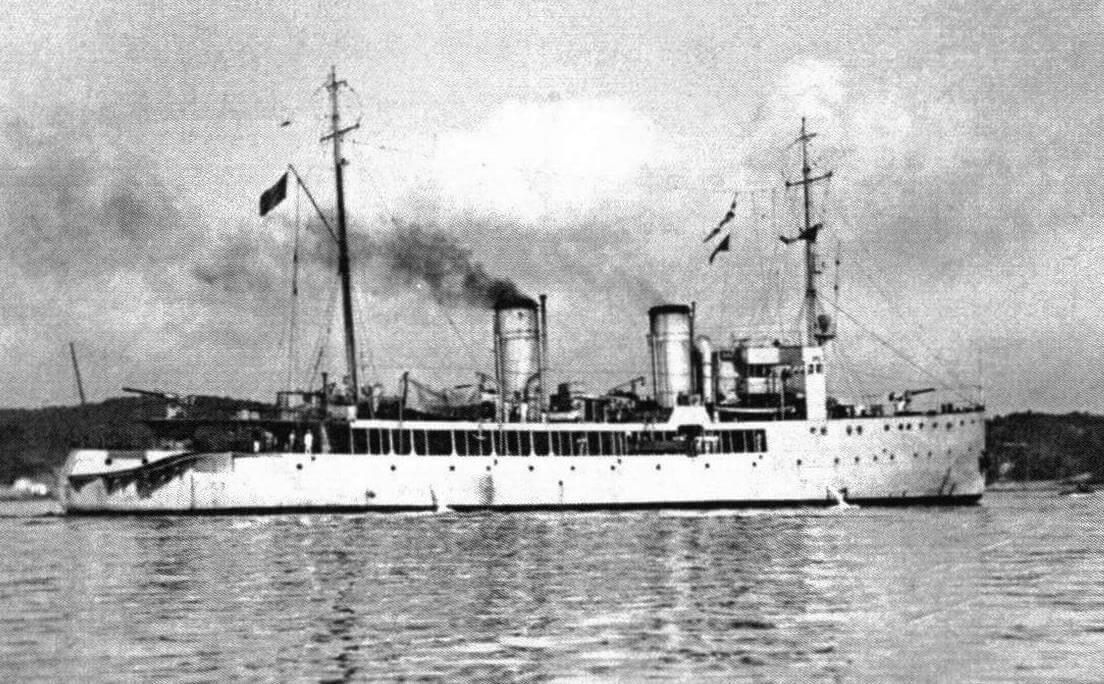

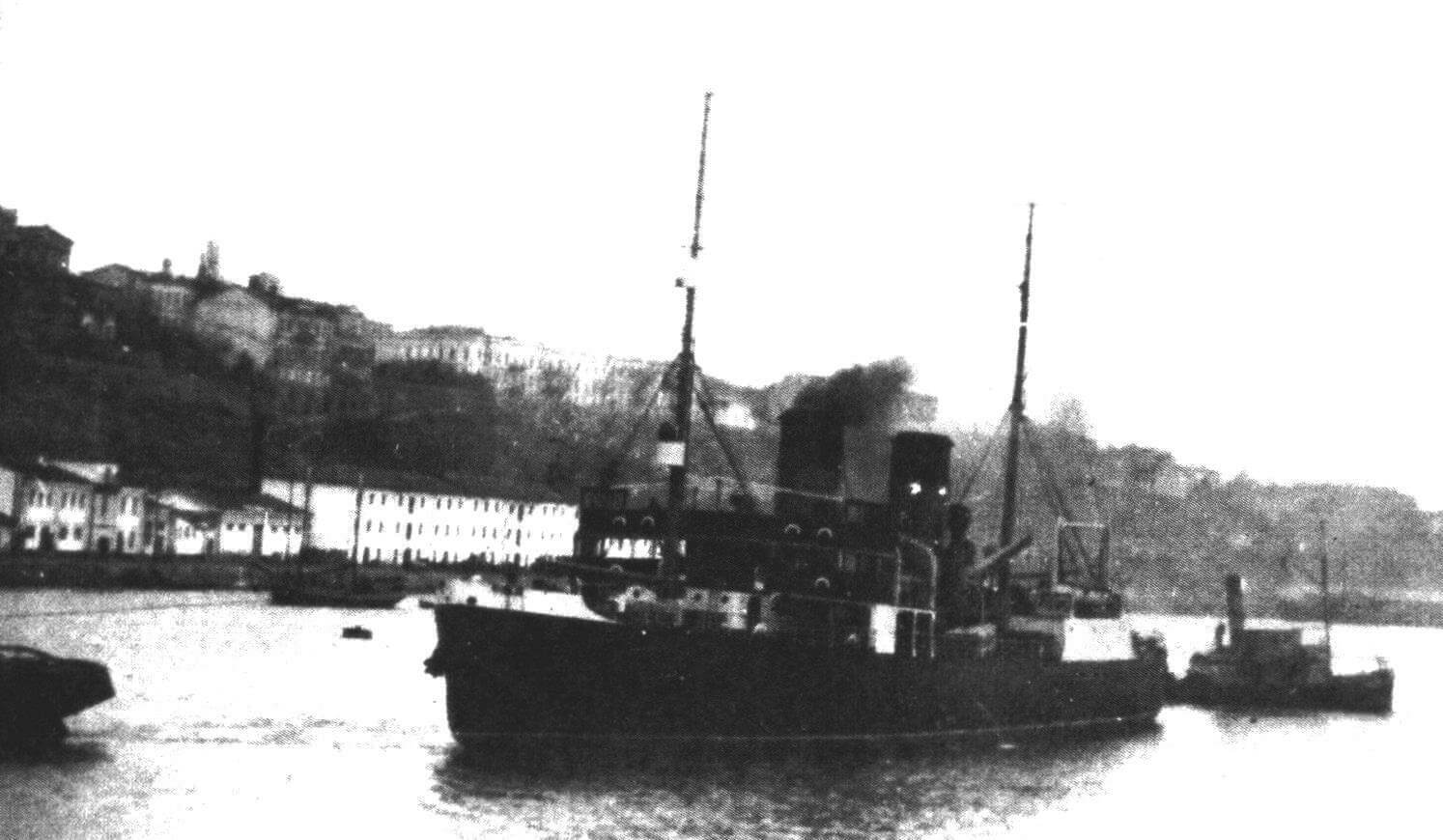

«Князь Пожарский» с начала 1919 года использовался в интересах британского командования, но формально подчинялся правительству Северной области и ходил под российским коммерческим флагом. В том же году ледокол прошел в «родном» Ньюкасле основательный ремонт, после чего вернулся на Русский Север и в начале 1920 года оказался в Мурманске. Из-за отсутствия угля он в течение нескольких месяцев не использовался ни белыми, ни красными. Затем ледокол перешел в Архангельск, и 15 апреля был мобилизован, войдя в состав Беломорской военной флотилии (а вскоре, 24 апреля, — в состав вновь сформированных Морских сил Северного моря) в качестве вспомогательного крейсера. 7 мая того же года кораблю присвоили новое название «Лейтенант Шмидт». По данным справочника «Корабли и вспомогательные суда советского Военно-Морского Флота (1917 — 1927 гг.)» его вооружение в этот период состояло из пяти 130-мм орудий и двух пулеметов, экипаж насчитывал 139 человек.

К этому времени активные боевые действия на Севере уже завершились, и никаких сведений об использовании вспомогательного крейсера «Лейтенант Шмидт» в военных целях (тем более о применении им артиллерии) не имеется. После окончания Гражданской войны в Европейской части России мобилизованные суда стали возвращаться к своим «гражданским специальностям», и экс-«Князь Пожарский» 15 июня 1921 года был выведен из состава флота и передан Мортрану. 12 июля того же года ледокол получил новое наименование -«Степан Макаров».

В 1923 году Центральное управление морского транспорта приняло решение о переводе в Черноморско-Азовский бассейн двух морских ледоколов, с помощью которых предполагалось «держать открытыми всю зиму порты: Одессу, Херсон, Николаев и Мариуполь». Еще одной целью переброски ледоколов на Черное море было их возможное участие в переводе кораблей и судов Русской эскадры из Бизерты в советские порты (так и не состоявшееся). Для решения этих задач были выбраны «Степан Макаров» и ледорез «Федор Литке», однако им обоим требовался серьезный ремонт.

В первой половине сентября оба ледокола перешли на Балтику; 15 декабря их поставили в Кронштадтский док им. П.И. Велещинского. В 1924 году суда прошли основательный ремонт, по завершении которого «Степан Макаров» в декабре прибыл в Одессу, а «Федор Литке» — только летом следующего 1925 года. В 1929 году ледорез убыл на Дальний Восток; «Степан Макаров» продолжил работу в Черноморско-Азовском бассейне, к июню 1941 года он официально числился в составе Азовского государственного морского пароходства.

Согласно считавшемуся вплоть до 1988 года секретным документу «Перечень № 18 органов управления, соединений, кораблей, частей и учреждений Черноморского флота и Азовской военной флотилии, входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны (1941 — 1945 гг.)», выпущенному как приложение к директиве Генерального штаба от 02 апреля 1960 года № 170183, «Степан Макаров» числился в составе Черноморского флота именно как ледокол, а период его участия в войне указан с 19 июля по 17 ноября 1941 года. Вооружение судна в этот период — две 45-мм пушки и два пулемета.

Ледокол, которым командовал гражданский капитан Д.Т. Чертков, активно использовался для буксировки недостроенных или не имевших хода кораблей и судов. Порой уводить их приходилось буквально из-под носа у наступавшего противника, зачастую — под бомбами. 7-9 августа ледокол совместно с буксиром «Силин» участвовал в вывозе из Одессы паровозов и тендеров, погруженных на плавдок, а уже 13-го числа вывел из Николаева недостроенный крейсер «Куйбышев» (на нем находились эвакуируемые и ценный груз — заводское оборудование). В первом выпуске «Хроники Великой Отечественной войны Советского Союза на Черноморском театре», об одном из осенних походов скупо сообщается:

«7 сентября. В 10 ч. 00 м. немецкие самолеты бомбили наши транспорты на переходе между Тендрой и Тарханкутом. Одна бомба попала в корпус ТР «Труд», шедшего на буксире ЛЕД «Макаров», в сопровождении сторожевого катера. Возникший на транспорте пожар был потушен». На самом же деле — спасение транспорта в такой ситуации следует признать настоящим подвигом.

Говорится в «Хронике» и о трагической судьбе «Степана Макарова» и оргвыводах, сделанных командованием:

«26 ноября. Вышедший в 20 ч. 35 м. 17 ноября из Туапсе в Севастополь ЛЕД «Макаров» в порт назначения не прибыл; поиски его результатов не дали…»

«8 декабря. Народный Комиссар ВМФ указал Военному Совету, что подрыв на минах ТР «Украина» и на следующие сутки взрыв тральщика с баржей в районе Суджукской косы, бесследное исчезновение ЛЕД «Макаров», посадка на мель семи кораблей (ТЩ «Пионер», «Галс», ТР «Ингул», трех сторожевых катеров и одного торпедного катера) в течение двух суток в условиях Черного моря свидетельствуют о наличии неорганизованности, расхлябанности, проявления примиренчества с потерями, признания неизбежности их и об отсутствии борьбы с этими явлениями. Народный Комиссар ВМФ приказал принять строгие меры, привлечь виновных к суровой ответственности, проверить и наладить работу ОВР в военно-морских базах».

Бесследное исчезновение большого ледокола вызвало немало слухов, в том числе и о том, что он «ушел к немцам» или же «потоплен советскими самолетами при попытке перехода на сторону противника». Хотя никаких подтверждений этому никогда не было, подобные измышления оказались весьма живучими. Установить истину же уда-лость только в постсоветский период. Историк К.Б. Стрельбицкий выяснил в ходе архивных поисков, что ледокол, получивший на момент своего последнего перехода кодовое обозначение «Керчь», погиб недалеко от Севастополя, у мыса Фиолент. Скорее всего, судно подорвалось на сорванной с якоря мине советского оборонительного заграждения.

Никита КУЗНЕЦОВ, Борис СОЛОМОНОВ