Так ли уж необходимо разделять транспорт на городской, междугородный, для бездорожья? Не лучше ли создать какой-нибудь универсальный, чтобы можно было использовать его всюду?

Нужно сказать, что таких попыток за историю техники насчитывается немало. Но жизнь показывает их несостоятельность. Поиск чего-либо всепригодного, подходящего на все случаи жизни, заранее обречен на неудачу, как мечта о панацее — лекарстве от всех болезней.

Единственным универсальным видом «транспорта» у человека издревле были… его собственные ноги. Даже прирученные людьми лошади, быки, олени и прочие «транспортные» животные сразу же получали свою специальность: грузовые или верховые, для горной местности или пустынь и т. п.

Вот почему прежде чем заглянуть в будущее городского транспорта, посмотрим, какие же особенности и типичные черты присущи ему, отличают его от других видов? Несмотря на то что городской транспорт бывает не только наземным, но и спрятанным под городом или поднятым над улицами, ему свойственны общие черты.

Так, например, перед ним не стоит проблема бездорожья, дозаправки горючим и т. д. Есть и более существенные для перспектив конструирования особенности. Так, городской транспорт имеет ограниченную дальность действия. Если это легковой автомобиль, он большей частью используется для поездок на работу. Автобус, троллейбус, поезда метро, пройдя сравнительно небольшой путь, возвращаются к месту старта. Значит, путь городского транспорта между возможными точками восполнения энергетических затрат ограничен.

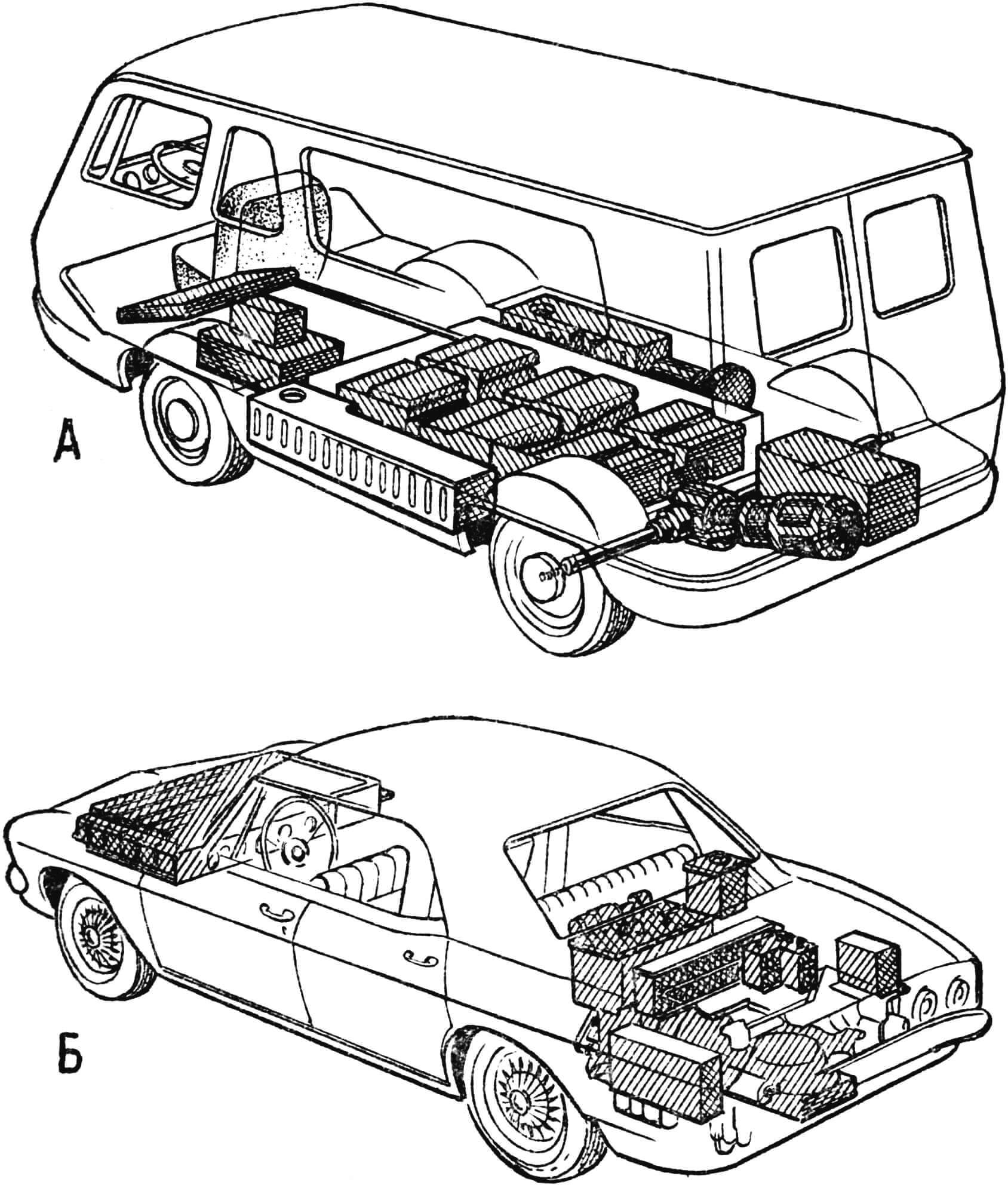

А — фургон, Б — легковой автомобиль.

Далее, для всех транспортных средств в черте города характерны частые разгоны и остановки. Автобус, например, на маршруте останавливается в среднем через каждые 300 м. Это диктует свои условия — скажем, интенсивности разгона и торможения.

Автомобили индивидуального пользования должны быть компактными, маневренными, экономичными, вместе с общественным транспортом — что очень важно — не загрязняющими атмосферу вредными выделениями: для городского транспорта такое требование — особенно острая проблема. Ему удовлетворяет существующий в настоящее время электрический транспорт, но он привязан к своему маршруту, имеет и другие недостатки.

Какими же путями пойдет развитие городского транспорта? Во-первых, решающая роль будет отводиться общественным его видам. В свое время во многих капиталистических странах, особенно в Америке, сделали упор на индивидуальный транспорт в городах и в последние годы вынуждены срочно исправлять положение. Это и понятно: вместимость автобуса при занимаемой им площади несравнима с индивидуальными автомобилями, не говоря уже о загруженности ими проезжей части улиц.

Какие же изменения претерпит общественный транспорт завтрашних городов? Прежде всего они коснутся, несомненно, двигателя. Он должен стать максимально экономичным и безвредным. Вот тут-то на помощь и придут двигатели на аккумулированной энергии и двигатели-гибриды.

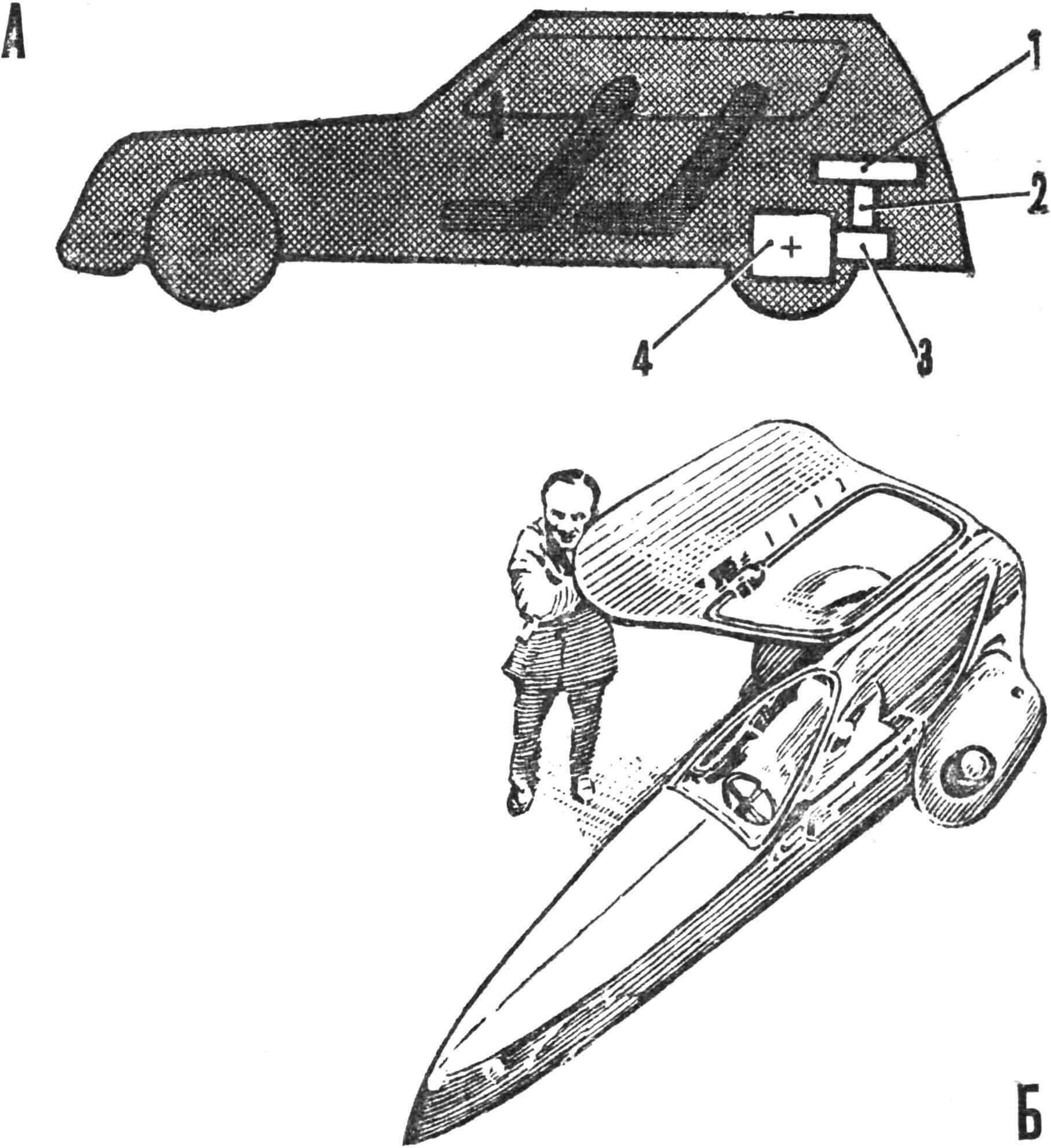

А — схема: 1 — маховик, 2 — муфта, 3 — редуктор, 4 — вариатор, совмещенный с дифференциалом; Б — общий вид маховичного автомобиля Д. Рабенхорста (США).

Перспективным транспортом станет, очевидно, электромобиль. В последние 10—15 лет печать частенько обращается к машинам с подобным источником энергии. Однако пока что им не удается потеснить двигатели внутреннего сгорания. И не случайно — у нового транспорта немало еще не решенных проблем.

Как устроен электромобиль? Главной его частью являются аккумуляторы или иные источники электрической энергии, например, топливные элементы. Колеса машины приводятся в движение электромотором, одним или несколькими; силовой агрегат бывает и встроенным в сами колеса, образуя так называемое «мотор-колесо». Основную трудность конструкторы испытывают, связывая двигатель и источники тока с системой управления: она все еще достаточно сложна.

Каким образом управляют моторами действующего городского электротранспорта — трамваев, троллейбусов? В основном при помощи реостатов: в цепь вводятся сопротивления -скорость движения понижается, выводятся — скорость возрастает. Но такой «дедовский» способ непригоден в современных условиях: ведь реостаты переводят ценнейшую энергию в бросовое тепло. Что ж, и на электромобилях переводить в тепло энергию, запасенную в аккумуляторах? Тут нужны другие способы, и они уже найдены и даже начали применяться в городском транспорте. Речь идет о так называемых тиристорных системах управления. Суть их работы заключается в Том, что они пускают ток в электродвигатели не постепенно, а отдельными импульсами: чем больше такой «толчок», тем быстрее вращается мотор. Регулирование скорости при этом происходит без существенных потерь энергии.

Но немало и других проблем. Чтобы электромобиль стал настоящим городским транспортом, он в отличие, скажем, от электрокара должен обладать интенсивным ускорением, быстрым разгоном, иначе он просто не «впишется» в городское движение с его частыми торможениями у светофоров. И если, например, для движения электромобиля размером с «Жигули» по ровной дороге со скоростью 60 км/ч нужна мощность около 4 кВт, то для разгона до той же скорости с ускорением 2 м/с2 нужна уже мощность в десять раз большая! Конечно, такой большой мощности аккумуляторы обеспечить пока не могут. Поэтому в перспективных электромобилях предусмотрены небольшие супермахОвики, позволяющие развить при разгоне огромные мощности. А при торможениях они, как уже рассматривалось в нашем журнале, накапливают в себе (рекуперируют) кинетическую энергию машины, что позволяет чуть ли не вдвое повысить пробег электромобиля с одной зарядки.

Управлению таким транспортом будет помогать микрокомпьютер размером со спичечный коробок, включающий в нужное время аккумуляторы и маховик. Это поможет использовать накопленную энергию с наибольшей эффективностью.

Конечно же, городские автомобили с двигателями внутреннего сгорания не собираются сдавать позиции. Я уже говорил о том, что если снабдить эти машины небольшими супермаховиками, нужными, как и в предыдущем случае, только для торможения и разгона, то можно почти вдвое сократить расход горючего. Но самое главное заключается в том, что суммарная вредность выхлопных газов при этом сократится в несколько раз. Такие автомобили станут более безвредными для городов.

В последние годы благодаря усилиям ученых и инженеров удалось создать супермаховики, не только пригодные для спарки с другими двигателями, но и способные соперничать по количеству запасенной энергии с электроаккумуляторами. И можно уже переводить на маховичную тягу если не весь городской транспорт, то, по крайней мере, автобусы и такси.

Маховичные автомобили имеют неоспоримое преимущество: быстрый разгон. Скорость таких машин может быть очень высокой даже на подъемах. Перспективным для города такое транспортное средство стало бы еще и благодаря своей компактности, приемистости, дополнительному объему в салоне — ведь маховик занимает мало места. Эти особенности делают простительным его основной — впрочем, сравнительный — недостаток: менее длительный пробег между подзарядками. Если у электромобилей он ожидается в пределах 300 км, то для маховичных эта цифра составит около 100—150 км. Но зато «подзаряжаться» первому придется не менее 6 часов, а маховичному — всего несколько минут. Подзарядные станции для маховичных автобусов могли бы располагаться на конечных остановках.

Говоря о городских средствах передвижения, нельзя нс упомянуть о метро. Это, пожалуй, самый удобный и популярный транспорт больших городов. Вот почему особенно много предложений и технических разработок посвящено тому, как обеспечить максимальное удобство и быстроту подземных перевозок пассажиров. Предлагается, например, перевести метропоезда на пневматические колеса — для снижения шума. Однако это ударило бы по экономичности метро: у пневматиков гораздо больше сопротивление движению, они дороже и менее долговечны, чем стальные колеса. Высказывались идеи: для повышения пропускной способности увеличить количество вагонов в поезде, который станет при этом длиннее перрона, против него будет останавливаться на разных станциях своя определенная группа вагонов.

Но важнее, конечно, усовершенствовать сам метропоезд. И такие эксперименты уже проводятся. Например, в Нью-Йорке испытываются несколько вагонов метро, снабженных маховичной системой рекуперативного торможения. Ведь подземные поезда только и делают, что разгоняются и тормозят, теряя на этом большую часть энергии. В новых вагонах тормозная система имеет маховик, соединенный с валом мотор-генератора. При торможении тяговые двигатели переводятся в режим генератора и дают ток мотор-генератору, который разгоняет маховик до 14 тыс. об/мин. Кинетическая энергия вагона как бы поглощается маховиком, и вагон останавливается. А при разгоне все происходит наоборот: ток из мотор-генератора, вращаемого от маховика, питает тяговый двигатель поезда. Вращение маховика при этом замедляется до 10 тыс. об/мин. В случае аварии системы электроснабжения маховик может помочь дотянуть поезд до следующей станции метро.

Однако мотор-генераторы американской системы рекуперативных тормозов очень тяжелы, дороги и имеют низкий КПД. Целесообразнее было бы использовать для этого разработанные в нашей стране дискретные ленточные вариаторы, описанные в одной из предыдущих статей (см. «М-К» № 5, 1980), что упростило бы устройство и повысило КПД системы рекуперации. Маховик в этом случае соединялся бы вариатором непосредственно с редуктором мотор-вагона, минуя электродвигатель. Управление системой легко автоматизировать, встроив на определенных участках линии электроконтакты. Тогда независимо от скорости поезда он сможет остановиться точно в заданном месте станции — таково уж свойство дискретного вариатора: постоянное число витков ленты в мотке, а следовательно, и количество оборотов колеса поезда от начала до конца срабатывания механизма.

В последнее время многие прогнозисты техники рассматривают будущее транспорта городов под совершенно неожиданными ракурсами. Например, в связи с гиподинамией — болезнью, присущей горожанам: речь идет о малоподвижном образе жизни, о недостатке физических нагрузок. Здесь привлекает внимание опыт создания средств передвижения с использованием мускульной силы.

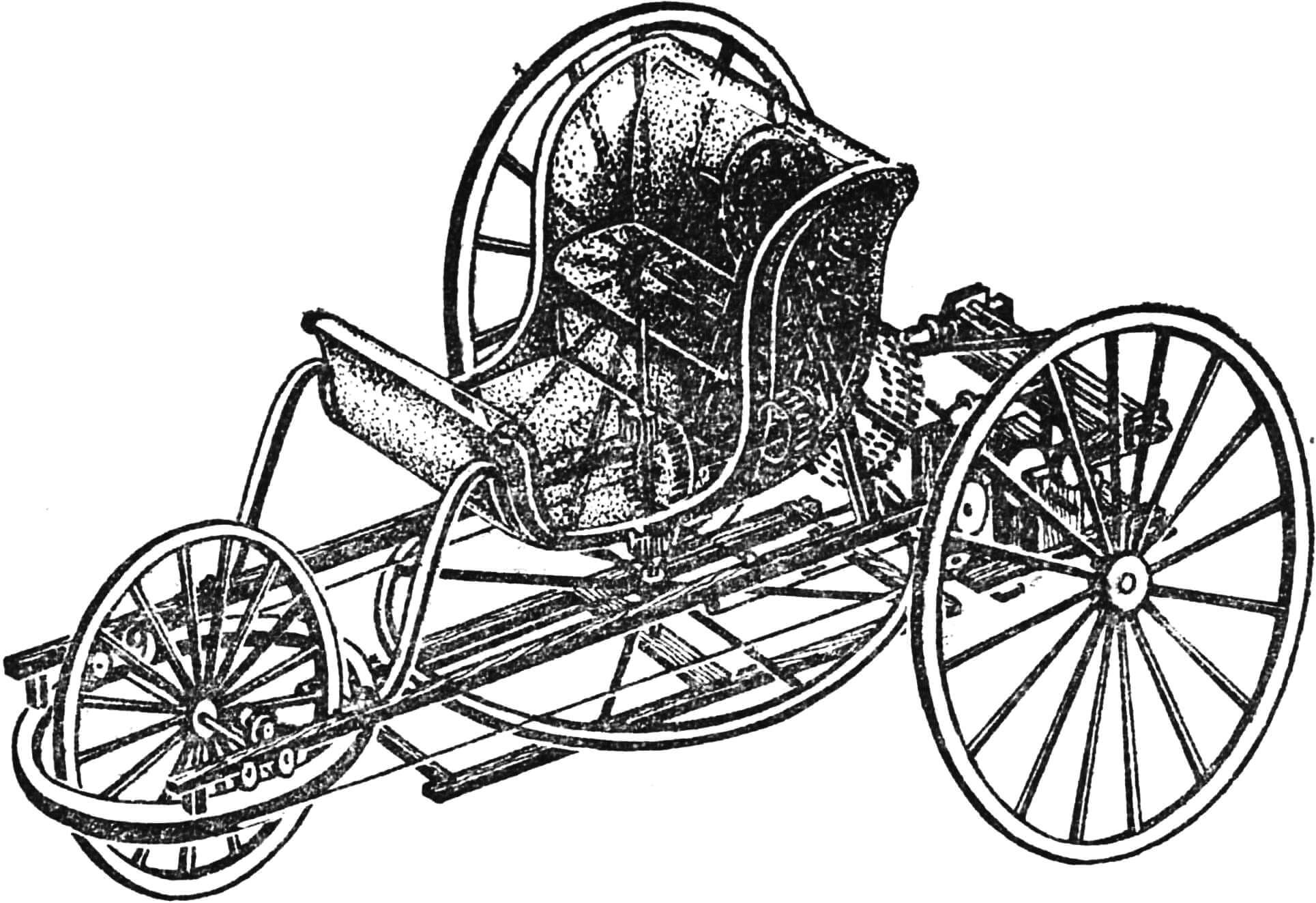

Подобные экипажи появились в Европе лет пятьсот назад. Они приводились в движение рычагами или педалями. Интересную конструкцию такого экипажа, движимого расположенным на запятках слугой, построил в 1791 году русский механик И. П. Кулибин. В его педальном двухместном экипаже был заложен элемент суперсовременного транспорта — маховичный аккумулятор и рекуперативный тормоз.

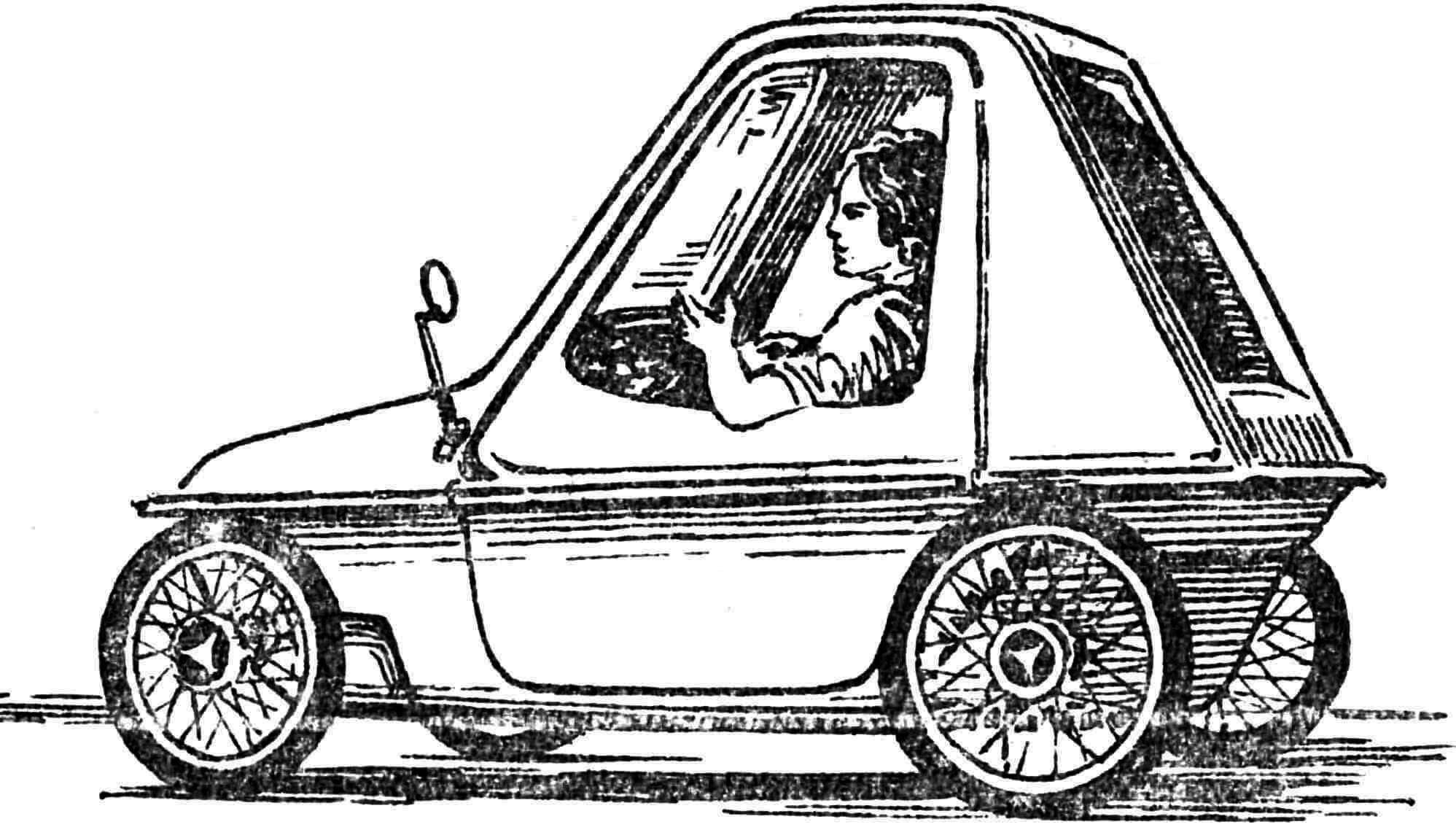

Прошло много лет, и изобретение Кулибина возродилось вновь, разумеется, с учетом современных достижений науки и техники. Это педикары — педальные автомобили, или веломобили, позволяющие ездить со скоростью около 30 км/ч при затрате мускульной энергии не больше, чем при ходьбе. В журнале уже описывались подобные конструкции, созданные энтузиастами такой техники у нас и за рубежом. Как правило, педали в них закреплены на вертикальных стержнях, спускающихся из-под щитка, как маятники. Ход педалей небольшой, но он позволяет воспринять силу ног в полной мере. А благодаря тому, что спина водителя упирается в кресло, усилие на педали может вдвое превышать вес — большое преимущество по сравнению с велосипедом.

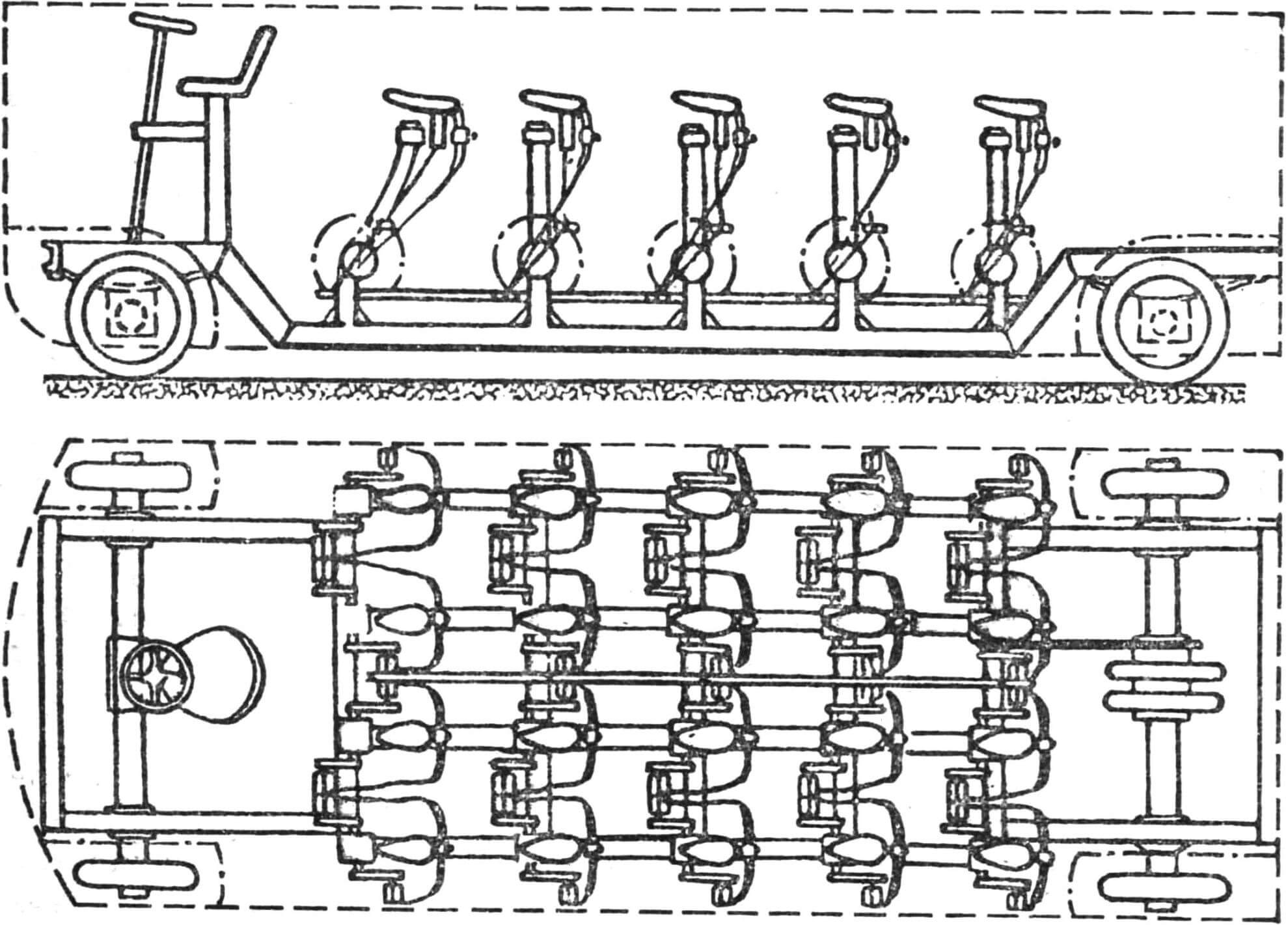

Педикар может быть и многоместным — подобно микроавтобусу. Французский изобретатель П. А. Фарса предложил конструкцию такого велобуса на двадцать человек. В нем вместо кресел — велосипедные седла в пять рядов, с педалями внизу. Для каждого ряда свой вал, с них общее усилие через трансмиссию передается на ведущую заднюю ось. Единственный пассажир, «освобожденный» от педалей, — водитель велобуса: он управляет движением, нажимает на сцепление, тормозит.

Любопытно, что идею велобуса предложил советский юморист Михаил Зощенко. Вот что он писал в своей миниатюре «Поезд Максим Максимович»: «Пора на сто процентов использовать силу пассажиров. Многие пассажиры праздно едут до места назначения, несмотря на острую дороговизну топлива. Здесь мы даем продольный разрез нашего проекта. Наглядно видна активная работа пассажиров… Громадная экономия топлива! Полное отсутствие копоти и дыма!»

Если бы эксперты французского патентного ведомства читали Зощенко, еще неизвестно, был ли бы выдан в 1949 году патент № 952354 на «Общественное средство транспорта, приводимое в движение педалями»!

Н. ГУЛИА, доктор технических наук