«Предоставить школе право на творчество, на выбор методов обучения и организации учебновоспитательного процесса, на отработку новаторских идей воспитания. Не вытравлять, а всячески лелеять ростки появившихся у нас школ, облик которых определяется деятельностью талантливых, не шаблонно мыслящих и преданных делу педагогов».

КАК? — извечный вопрос, неизменно встающий перед каждым, приступающим к большому или малому делу: как это выполнить, осуществить, придумать, решить?

А для человека ищущего, творческого он непременно трансформируется и в более сложную задачу: КАК ЛУЧШЕ это сделать?

Внезапное озарение, счастливый случай, вспышка вдохновения — эти капризные спутники творческого труда оказываются ненадежными помощниками в эпоху научно-технической революции, когда конкретные производственные задачи требуют безотлагательного и часто принципиально нового решения. Но можно ли управлять процессом творчества, сознательно направлять его, подчиняя определенным правилам, наконец, научить ему человека, как обучают его, скажем, трудовым приемам или избранной профессии? Современная наука и практика не только положительно отвечают на этот вопрос, но и убедительно доказывают, что обучать творчеству необходимо и начинать — как можно раньше.

Так считают сегодня и многие организаторы детского технического творчества, создающие в школах, на станциях и в клубах юных техников специальные кружки для учащихся, в которых знакомят с основами рационализаторского и изобретательского творчества.

Уже два десятилетия работает подобный кружок в сочинской школе № 75. Он так и называется: «Юный изобретатель». Возглавляет его большой энтузиаст детского технического творчества, учитель труда В. А. Шеломенцев. Им накоплен немалый опыт приобщения ребят не только к секретам изобретательства, но и к решению на основе конкретных приемов практических задач для народного хозяйства. Не случайно за творческой помощью к юным новаторам нередко обращаются различные предприятия и организации города, а многие задания на конструкторский поиск кружок постоянно черпает из темников, предназначенных для взрослых рационализаторов и изобретателей.

Об опыте работы кружка рассказывает его руководитель.

Одной из задач развивающейся сейчас в стране общественно-государственной системы НТТМ является овладение молодежью современной методологией технического творчества. Сама жизнь, необходимость ускорения прогресса науки и экономики выдвигают как естественную необходимость обучение творческому мышлению, изобретательскому делу всего подрастающего поколения. Чем бы человек ни занимался, в любой сфере его деятельности традиционный метод «проб и ошибок» требует больших затрат времени и сил, но далеко не всегда приводит к желаемым результатам. А интенсификация современного производства, в частности, предполагает и интенсификацию решения технических проблем. Для этого, безусловно, нужна новая, более эффективная методика творчества, в том числе и изобретательского.

В нашей школе еще двадцать лет назад был организован технический кружок «Юный изобретатель», который работает все эти годы, судя по результатам и наградам, успешно. Для начала перед его воспитанниками была поставлена понятная каждому и посильная задача: совершенствовать оборудование учебных мастерских, создавать дополнительные наглядные пособия по учебным предметам. А как педагог я поставил при этом перед собой и другую цель: развивать творческое мышление детей, вооружая их методикой изобретательства — с тем, чтобы они учились нестандартно решать любые практические задачи. Предполагалось с самого начала также более серьезное в перспективе дело для членов кружка: готовить и рационализаторские предложения для предприятий. Время показало реальность задуманного, доступность для учащихся таких планов.

Занятия в кружке проводятся два раза в неделю. Примерно треть времени отводится на теорию: изучаем методики изобретательства, знакомимся с историей знаменитых изобретений, судьбами их создателей; рассматриваем законы развития техники, решаем тренировочные задачи конструкторского содержания. А две трети всех занятий — выполнение практических работ на основе полученных теоретических знаний.

Помещением для кружка «Юный изобретатель» служат наши обычные учебные мастерские. Они состоят у нас из двух «цехов»: ручного инструмента и механизированной обработки материалов. Первый оборудован 24 универсальными верстаками собственной конструкции; имеется и полный набор инструментов. Во втором цехе установлено 18 станков по обработке древесины, 2 токарных станка и 1 фрезерный, 2 сверлильных и 1 заточный.

Особо хочу остановиться на методике проведения теоретических занятий — вопросе, к сожалению, пока мало разработанном, но имеющем большой практический интерес для руководителей технических кружков.

В основу наших занятий положено, как я уже говорил, изучение известных приемов изобретательства, из которых для школьников отобрано около тридцати. Определенный прием иллюстрируется конкретными примерами создания техники — от древности до наших дней. Число этих примеров постоянно растет благодаря пополнению из самых различных источников: книги, журналы, кино, телевидение.

Каждое занятие посвящается изучению какой-либо одной темы. Вначале руководитель рассказывает о технической задаче или проблеме, затем показывает учащимся, как изобретатель решал ее с помощью того или иного приема — для лучшего понимания сути изобретения и пути творческого поиска идеи. Затем уже ставятся задачи, которые должны быть решены этим приемом силами учащихся, причем сообща. Юные изобретатели активно включаются в мозговой штурм или, как еще называют такой коллективный поиск, в мозговую атаку. Все высказывают свои идеи; никто их не критикует, не отвергает: главное — дать как можно больше вариантов решения. Руководитель при этом лишь направляет поиск по пути использования приема изобретательства, с которым только что познакомились члены кружка. В конце занятия подводится итог: определяется эффективность изученного приема изобретательства.

Достоинство данной методики обучения основам изобретательства в том, что все ребята вовлекаются в творческий поиск. Всем предоставляется возможность высказывать любые, даже самые фантастические идеи. А благодаря отсутствию сиюминутной критики «изобретения» даже закоренелые молчуны решаются предложить свою гипотезу. А возможность высказаться самому и естественное стремление сравнить свою идею с идеей другого вырабатывают у детей способность с уважением выслушивать и иное мнение. Больше того: они учатся формулировать мысль четко, доступно — так, чтобы она стала понятной всем. И еще одно обязательное условие: каждый должен уметь изобразить на бумаге свое предложение — в эскизе, чертеже. Это тоже необходимо: ведь за идеей последует ее воплощение в материале.

А право на реализацию идей в действующую конструкцию на практических занятиях получают те, кто внес в разработку наибольший творческий вклад.

В связи со сказанным хочется поделиться и некоторыми более частными, но не менее важными методическими советами из собственной практики.

Каждый уважающий ребят учитель никогда не должен давать им задачу, не решив ее предварительно сам. Так надо поступать и руководителю кружка юных изобретателей. Иначе он не сможет повести учеников в мозговую атаку.

Руководителю важно также уметь четко и грамотно ставить технические условия, чтобы юный изобретатель отчетливо уяснил суть проблемы (что дано) и смог представить себе желаемый конечный результат (что требуется найти). И еще: перед постановкой задачи необходимо вооружить учащихся соответствующей методикой поиска ее решения.

Наконец, последнее. Надо стремиться к тому, чтобы все задачи, кроме тренировочных, носили общественно полезный характер: это стимулирует творческую активность юных изобретателей, вызывает их естественную заинтересованность в конечном результате поиска. Учащимся надо предоставить и возможность практически, своими руками изготовить разработанное ими техническое устройство, чтобы проверить на практике реальность идеи. Результаты будут еще более воодушевляющими для ребят, если их разработка найдет применение на производстве.

Приемы решения изобретательских задач, которые мы изучаем и применяем на занятиях кружка, сведены в приведенный здесь краткий перечень — своеобразную памятку юного изобретателя.

Не удивлюсь, если и сегодня, когда идет перестройка народного образования, найдутся скептики, которые сомневаются: надо ли учить всех детей методике изобретательского дела? Весь опыт нашей работы однозначно свидетельствует: учить нужно и научить можно. И успех обязательно придет. Так, кружок на протяжении всех двадцати лет своего существования активно участвует в районных, городских и краевых слетах, выставках, где постоянно занимает призовые места. Мы не делаем секрета из нашего опыта: выступаем по радио и телевидению, з печати, проводим открытые занятия кружка для учителей труда, руководителей школ, внешкольных учреждений.

Отрадно, что февральский (1988 г.) Пленум ЦК КПСС, рассмотревший вопрос о ходе перестройки средней и высшей школы, среди задач по ее осуществлению как одну из главных наметил создание системы непрерывного образования и повышения квалификации.

В идеале и вся система обучения творческому мышлению видится нам тоже как непрерывный процесс. Начинаться он должен уже в детском саду (первое звено дальнейшей цепочки) — начальные классы — средние классы — старшие классы — профессионально-технические училища и техникумы — вузы — производство. И для каждого звена нужно разработать свою методику технического творчества, учитывающую возрастные особенности.

Если бы наша молодежь проходила через всю эту цепочку, то производство, любая сфера народного хозяйства пополнялись бы личностями творческими, вооруженными методикой, позволяющей нетрадиционно мыслить и эффективно решать самые сложные задачи, и не только технические.

Одним словом, если обратиться к народной мудрости, то очень уместно вспомнить притчу: «Можно человеку дать одну рыбу, и он будет сыт один день. Можно дать две рыбы — он будет сыт два дня. Но если человека научить ловить рыбу, он будет сыт всю жизнь».

А ведь научить творчеству смолоду — значит обеспечить человеку тот характер деятельности, который наполнит большим содержанием всю его жизнь.

Решения, найденные юными конструкторами школы № 75 г. Сочи с помощью изобретательских приемов

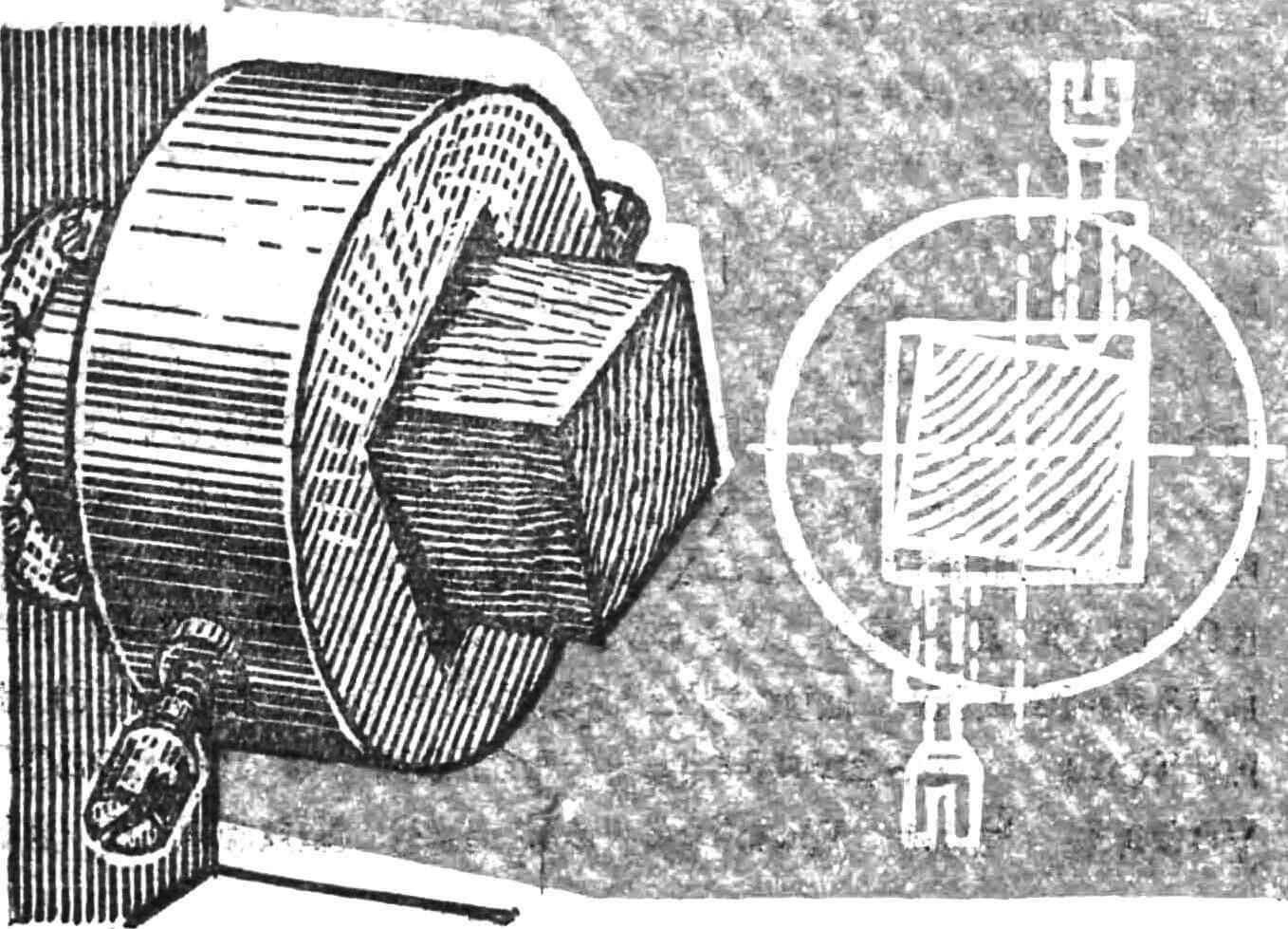

«ИЗМЕНИ РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ» — такой изобретательский прием использовали семиклассники Станислав Тоноян, Руслан Хунов и Андрей Малхасян, решая поставленную руководителем кружка задачу: создать патрон для крепления квадратных заготовок на токарном станке. Новый зажим понадобился для того, чтобы точить из дерева мелкие детали типа шашек. Обработку требовалось вести без задней бабки. Как же закрепить заготовку?

Ответ был найден: в квадратном отверстии патрона, куда вставляется заготовка, два разнесенных встречных винта разворачивают ее, поджимая всеми четырьмя ребрами к стенкам патрона. Испытания показали достаточную надежность крепления.

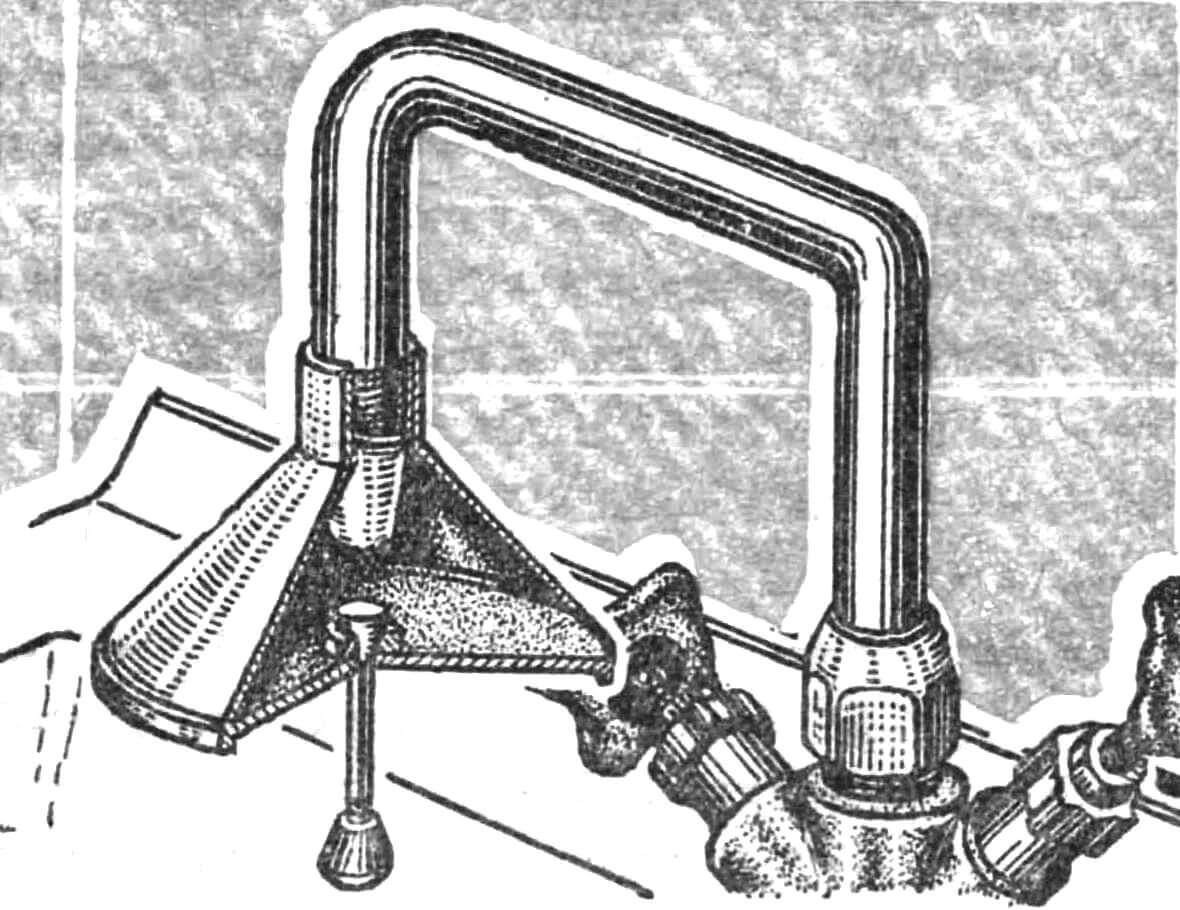

«РАЗДЕЛЯЙ — СОЕДИНЯЙ» — этот прием был использован юными изобретателями, решившими модернизировать обычный водопроводный кран так, чтобы при умывании не расходовать лишней воды.

Ребята вспомнили добрый старый умывальник: ведь тот подавал водяную струйку только в момент подъема рукой штока клапана. Вот они и подумали: а что, если присоединить такую насадку к крану?

Роль насадки сыграла душевая головка, в которой сетка заменена сплошным Донышком с вмонтированным в него клапанным устройством от умывальника.

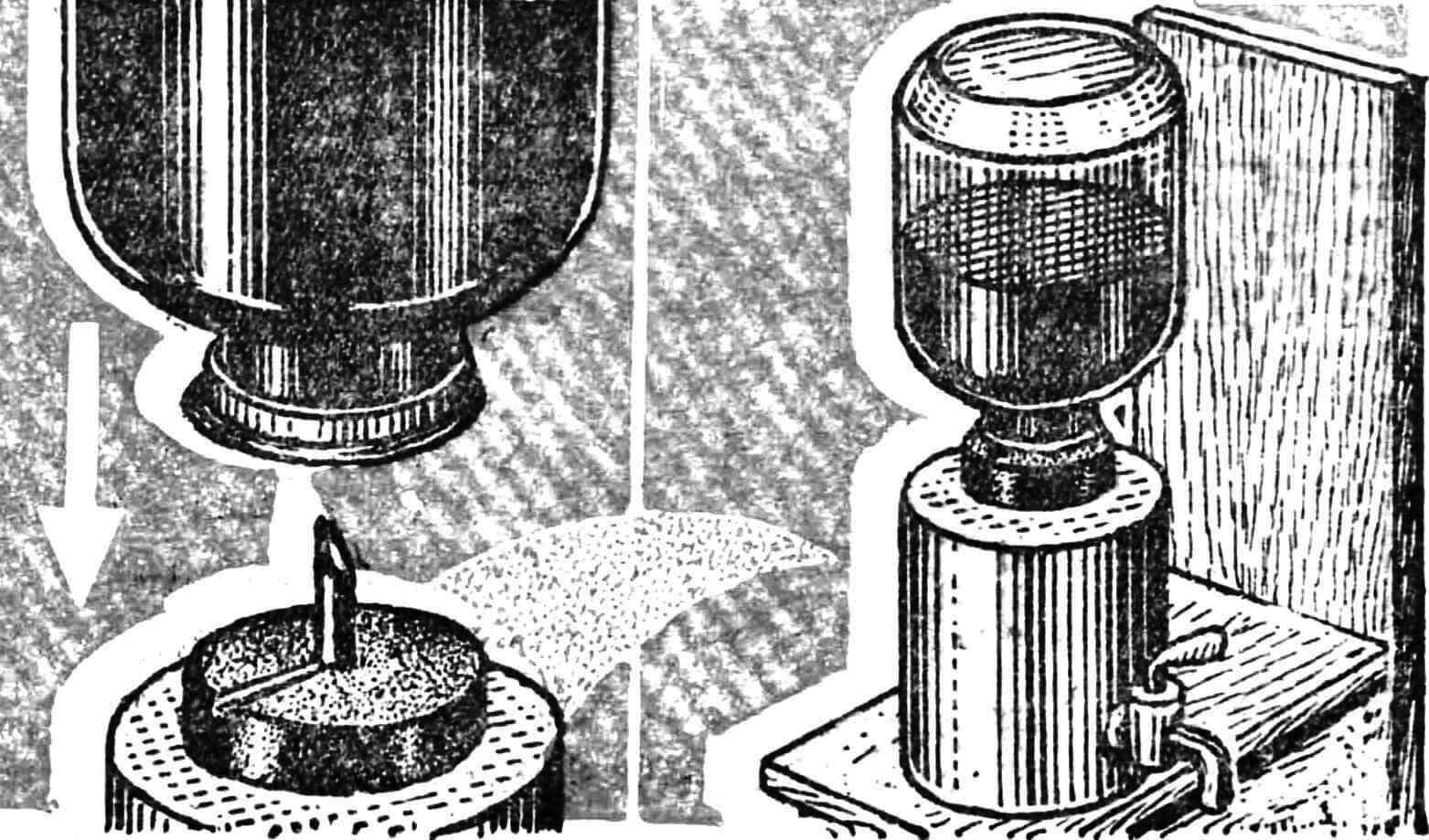

«СДЕЛАЙ ВСЕ НАОБОРОТ» — прием, легший в основу разработки кружковцами принципиально новой установки для продажи соков, сокращающей операции, которые обычно выполняет продавец.

«Что, если не вскрывать банки, а превратить их в емкости для розлива?» — задумались члены кружка, шестиклассники Андрей Косян и Костя Саманджия. Для этого, решили ребята, потребуется только краник с наискось срезанной и торчащей вверх как пика металлической трубкой. Перевернем банку крышкой вниз и наколем на эту пику: сок по трубке пойдет к кранику; банка будет стоять крышкой на резиновой шайбе (герметизация). Препятствовать же разрежению внутри банки будет узкий желобок, прорезанный на поверхности резиновой шайбы от края до трубки.

ПАМЯТКА ЮНОГО ИЗОБРЕТАТЕЛЯ

1. Измени число деталей.

2. Измени размеры детали.

3. Измени форму детали.

4. Измени расположение деталей.

5. Измени вид движения.

6. Измени агрегатное состояние.

7. Спрячь внутрь — вынеси на-

8. Разделяй — соединяй.

9. Делай по частям или с избытком.

10. Клин клином выбивают.

11. Непрерывно — прерывно.

12. Сделай все наоборот.

13. Найди решение в природе.

14. Найди решение в другой области техники.

15. Найди посредника.

16. Используй силы природы.

17. Создай симметрию или асимметрию.

18. Обрати вред в пользу.

19. Сделай заранее.

20. Твердое — гибкое.

21. Замени материал.

22. Материал однородный — разнородный.

23. Принцип проскока.

24. Обратная связь.

25. Самообслуживание.

26. Дорого — долговечно. Дешево — недолговечно.

27. Используй поля.

28. Измени окраску.

29. Отброс — восстановление частей.