Цоколь можно выполнить монолитным железобетонным (с использованием разборной передвижной опалубки) либо выложить из подходящих по габаритам железобетонных блоков. Хотя второй способ и проще, первый все же предпочтительнее и доступнее. К тому же он позволяет сделать не только достаточно прочный цоколь, но и украсить его поверхность оригинальной отделкой. Для этого во внешний щит опалубки закладывают рифленые резиновые коврики, волнистый стеклопластик или шифер. Перед установкой опалубки на гравийную подушку следует постелить полиэтиленовую пленку — в противном случае жидкая фракция бетона уйдет в гравий.

При заливке цоколя рекомендуется использовать стальную арматуру — обрезки толстой проволоки, трубы, части старых железных кроватей и другой подходящий металлолом. Кроме того, необходимо предусмотреть продухи — вентиляционные отверстия для проветривания подпольного пространства, а также отверстия под резьбовые шпильки, которыми будут крепиться к цоколю опоры для половых лаг.

После заливки бетонная смесь тщательно трамбуется и обрабатывается штыковой лопатой. Если погода сухая и жаркая в течение нескольких дней, бетон следует закрывать от солнца и поливать водой.

При заливке цоколя у ворот гаража рекомендуем его вместе с фундаментом заглубить, что позволит машине свободно въезжать в гараж, не расшатывая при этом цоколь и фундамент.

Стены цокольного этажа можно выложить «в один кирпич» — толщина будет составлять около 25 см (способ кладки показан на рисунках). Кирпичи укладывают последовательно: сначала по схеме I ряда, затем II, III, после чего цикл повторяется. Можно, правда, делать кладку по I и II рядам — прочность стены при этом не уменьшится.

В последнее время все большую популярность приобретает кладка способом «зигзаг»^ который показан на одном из рисунков. Достоинств у такой стены немало: это привлекательный внешний вид, повышенная устойчивость, хорошая воздухопроницаемость и, что, пожалуй, самое главное — кирпича на нее расходуется меньше по сравнению с традиционной кладкой «в один кирпич».

Что же касается перегородок, то их вполне можно соорудить «в половину кирпича» — толщина такой стены составит около 120 мм. При выкладывании стен и перегородок следует помнить о деревянных пробках, закладываемых в вертикальных частях дверных и оконных проемов и предназначенных для крепления дверных и оконных коробок.

Следует заметить, что кирпич для стен цокольного этажа — далеко не единственный материал. Можно сделать стены из монолитного бетона, из отлитых в самодельную форму-опалубку бетонных, шлакобетонных и опилкобетонных блоков — все зависит от ваших возможностей.

Кладку стены и перегородок лучше всего вести на цементно-песчано-глинистом растворе. Если у вас цемент марки М300, то для приготовления раствора компоненты берутся в следующем соотношении: 1 часть цемента на 1,5 части глины и 10 частей песка; при цементе марки М400 — 1 часть цемента на 2 части глины и 12 частей песка. Такой раствор имеет вполне удовлетворительную прочность, хорошую пластичность, а использовать его можно в течение 1—1,5 часа. (Кстати, глину в приведенных соотношениях можно с успехом заменить известью.)

Перемычки над окнами, дверями и воротами проще всего выполнить из железобетонных балок. Правда, они далеко не всегда имеются необходимого сечения и длины, поэтому их вполне можно сделать из монолитного бетона, соорудив опалубку над оконными и дверными проемами либо отлив балки отдельно с последующей их установкой над соответствующим проемом. Перемычки из монолитного железобетона менее трудоемки. Надо только в пролетах, превышающих 2 м, использовать качественную стальную арматуру, располагая ее преимущественно в нижней части опалубки. Дело в том, что эта часть балки работает на растяжение, и разрывные нагрузки в данном случае возьмут на себя арматурные стержни. Ну а нагрузки в верхней части балки (на сжатие) хорошо воспринимает и сам бетон.

Длина балок цокольного перекрытия и перекрытия второго этажа составляет 5 м. В этом случае потребуются деревянные балки сечением 150×200 мм при условии, что расстояние между ними будет составлять 1 м, а общая нагрузка на 1 кв. м межэтажного перекрытия — 250 кгс. Расход древесины при этом получается неоправданно высоким, поэтому рекомендуем сделать сборные балки двутаврового сечения. Собираются они из досок толщиной 40…50 мм с помощью гвоздей и клея. Следует иметь в виду, что плохо проклеенная балка равносильна по прочности и жесткости трем положенным друг на друга доскам, а этого явно недостаточно. Так что советуем применять эпоксидную смолу, добавив в нее для уменьшения текучести древесную пудру или цемент. Подойдет и казеиновый клей, для улучшения водостойкости и уменьшения текучести его также желательно смешать с порошком цемента, чтобы получившаяся масса напоминала шпаклевку средней густоты.

Если условия не позволяют осуществить качественную сборку балок, спокойнее остановиться на монолитных брусьях.

Прежде чем уложить балки перекрытия по периметру стен цокольного этажа, наклейте с помощью битума два слоя рубероида.

Балки укладываются таким образом, чтобы расстояние между ними составляло около 1 м. При этом необходимо учитывать расположение лестниц и начинать укладку с тех балок, которые станут основой межэтажного лестничного проема.

Если перекрытия цокольного этажа кирпичные, то они вполне могут опираться на перегородки. Единственное место, где таких перегородок нет,— гараж; но и над ним можно проложить один-два железобетонных ригеля, на которые и будут опираться балки перекрытия.

Следует заметить, что деревянные двутавровые балки позволяют утеплить межэтажное перекрытие. Необходимо лишь поверх утеплителя проложить слой так называемой пароизоляции из пергамина, рубероида или синтетической пленки. В качестве утеплителя используют минеральную вату, пенопласт или керамзит.

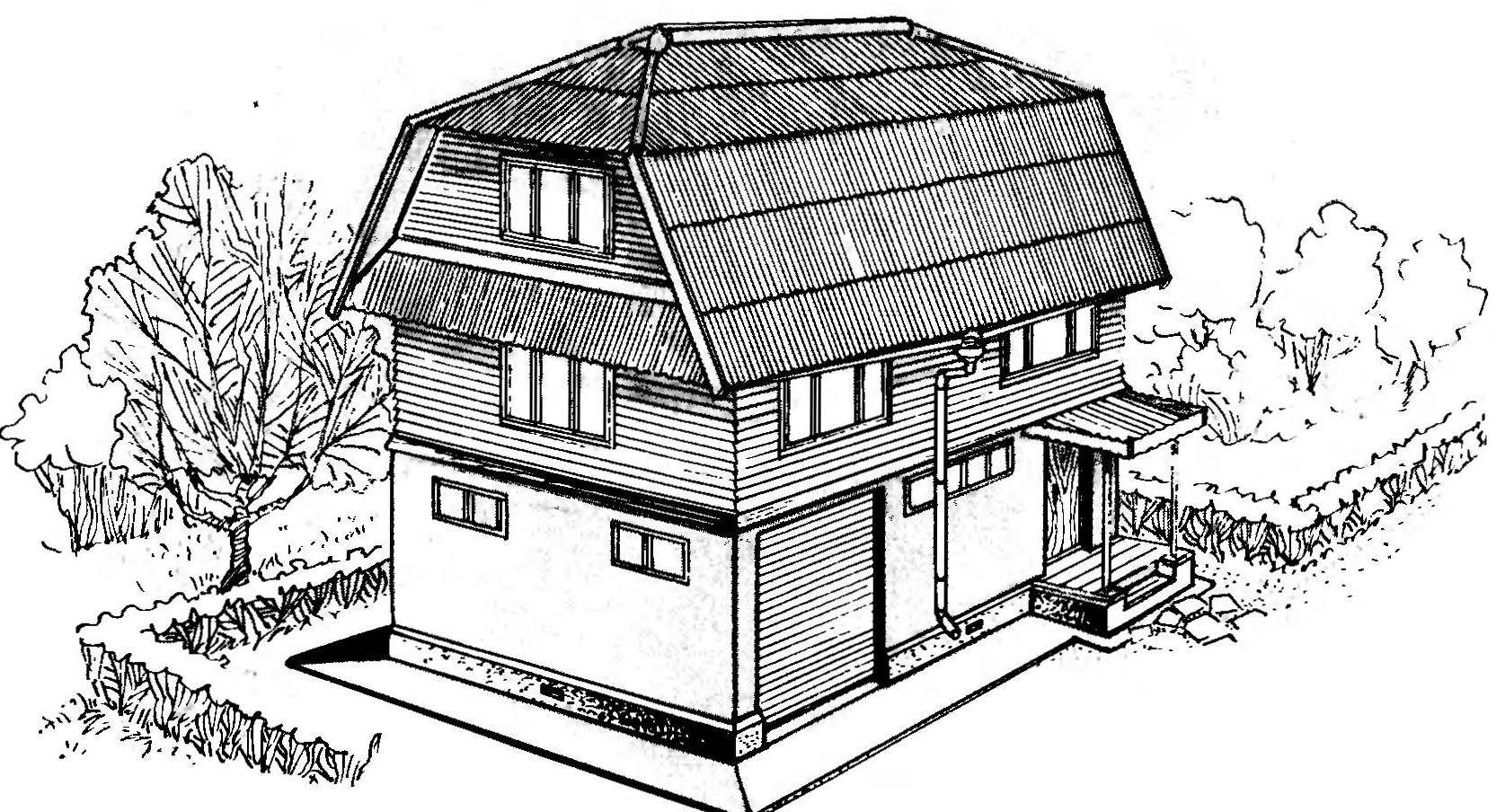

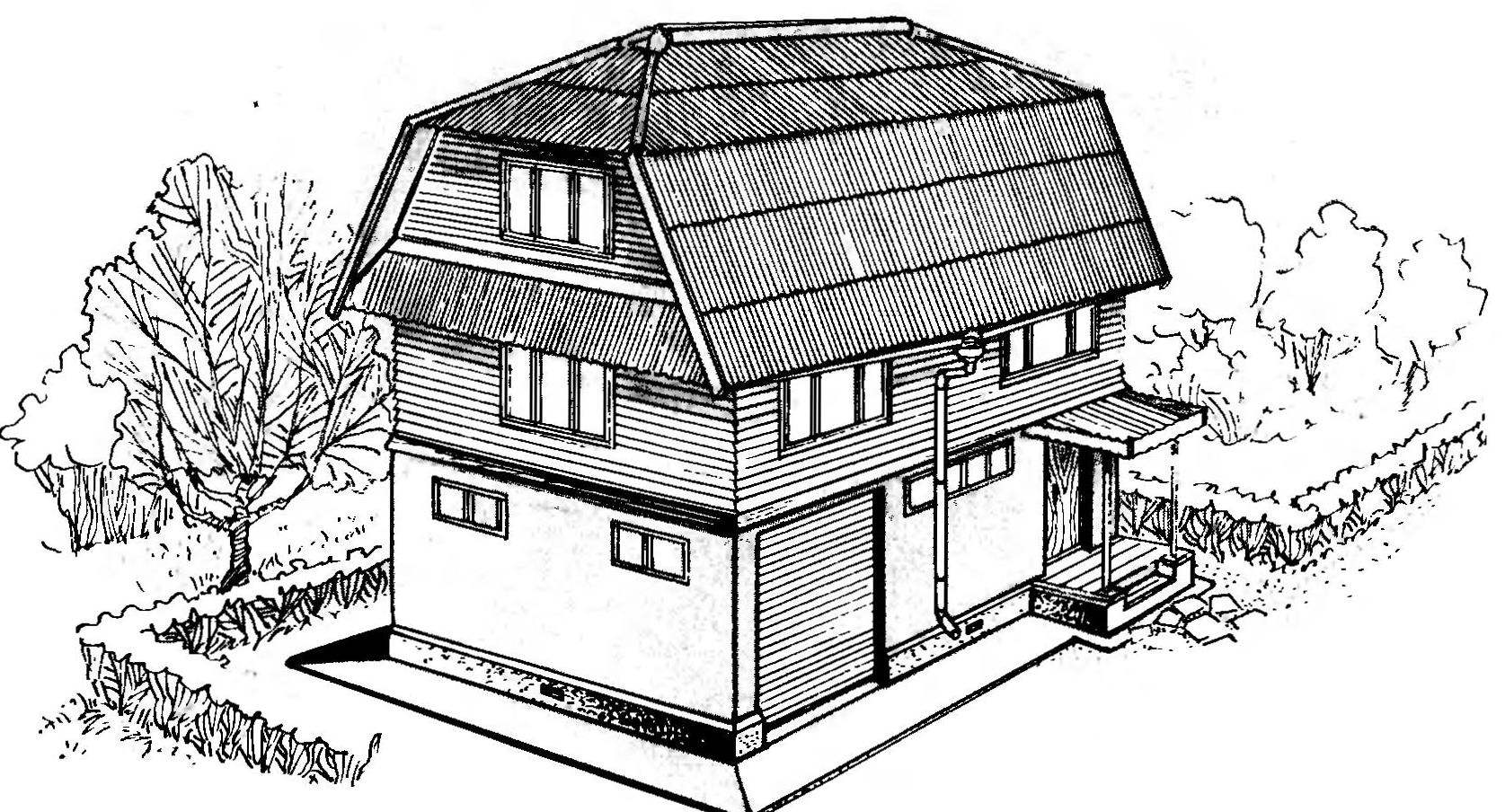

Уложив балки перекрытия, можно переходить к возведению собственно дома. Он — каркасной конструкции, с двусторонней обшивкой стен погонажным (досками) и листовым (фанерой или оргалитом) материалами. Надо сказать, что каркасные дома по трудоемкости и расходу материалов — самые эко номичные, а при использовании эффективного утеплителя — в 1,5—2 раза легче и дешевле рубленых. Но самое главное — каркасные стены вполне могут возводить своими руками даже те, кто не обладает профессиональными навыками опытного плотника.

Каркас наружных и внутренних стен лучше всего собирать из досок толщиной 50 мм и шириной 100…150 мм. Из таких же досок сооружаются стропила и балки межэтажного перекрытия. Работа по возведению каркаса начинается с монтажа нижней обвязки поверх балок цокольного перекрытия. Стойки каркаса устанавливаются на нижнюю обвязку, оптимальное расстояние между стойками — 500 мм. При расстоянии между балками цокольного и межэтажного перекрытий в 1 м каркас позволяет получить оптимальную силовую схему с четкой передачей нагрузок по несущим элементам стен и перекрытий.

Для наружной обшивки каркаса лучше всего использовать «вагонку» или непрофилированные строганые доски. И те, и другие желательно прибивать горизонтально: «вагонку» — гребнем кверху, непрофилированные доски — внахлест, со свесом друг над другом. Такая обшивка надежно защищает стену от дождя — втом числе и косого. В качестве утеплителя стен лучше всего использовать минераловатные плиты — легкие, огнестойкие, они не разрушаются грызунами и не гниют.

Для внутренней обшивки каркаса можно использовать практически любые доски, древесноволокнистые и древесностружечные плиты, фанеру.

Для обеспечения долговечности будущего дома желательно защитить от насекомых и грибка его основные (и в первую очередь несущие) элементы. В настоящее время промышленность выпускает ряд препаратов, среди которых одним из самых эффективных является жидкость «Сенеж», предназначенная для пропитки древесины.

Крыша нашего «небоскреба» относится к разряду мансардных, вальмо-вых. Такие крыши, как правило, делают в тех случаях, когда чердачное пространство используется под жилое помещение — мансарду. Отсутствие двух малых фронтонов над мансардой позволяет более экономно расходовать пиломатериалы и обеспечить защиту дома от дождя. Последнему способствуют также значительные (около 1 м) свесы крыши относительно уровня перекрытия между вторым этажом и мансардой. К тому же такие свесы зрительно уменьшают высоту дома, придают ему более гармоничные пропорции.

Стропила и другие элементы каркаса крыши, как уже упоминалось, удобнее всего выполнять из досок сечением 5×150 мм. Конструкции основных стыковочных узлов показаны на рисунках.

Для кровли дома более всего подойдут волнистые асбоцементные листы, в просторечии именуемые шифером. Для расчета напомним, что мелкоразмерные листы типа ВО (волнистые обыкновенные) имеют габариты 680×1200 мм и массу около 9 кг, причем каждый такой лист перекрывает площадь примерно 0,6 кв. м. Кроме того, к ним дополнительно выпускаются асбоцементные детали для покрытия коньков крыши, ендов и обделки дымовых и вентиляционных труб. Однако приобрести эти элементы — задача достаточно сложная, поэтому лучше все же ориентироваться на самодельные, из листового металла, например, оцинкованного кровельного железа.

Основанием для асбоцементной кровли служит обрешетка из деревянных брусков (сечением не менее 50×50 мм), которые прибиваются гвоздями поперек стропил. Расстояние между брусками составляет (для листов типа ВО) 500…550 мм. Годится и сплошная обрешетка из необрезных досок толщиной 20…30 мм. Чтобы добиться плотного прилегания асбоцементного листа к обрешетке, под средний брусок (из трех, на которые опирается лист) подложите фанерную полоску толщиной 3…5 мм.

Для более плотного прилегания асбоцементных листов друг к другу их укладывают либо со смещением на одну волну в каждом последующем ряду, либо со срезкой примыкающих углов, совмещая при этом продольные кромки всех укладываемых выше листов. Это позволяет избежать распространенной ошибки, когда на угловых стыках образуется четырехкратный перехлест и широкие щели, через которые первый же косой дождь зальет вашу мансарду водой.

Укладку листов ВО лучше всего начинать с правой стороны крыши и перемещаться налево с перекрытием каждого листа на одну волну. Верхний ряд необходимо укладывать так, чтобы перекрытие по отношению к нижнему составляло 120…150 мм.

Крепить асбоцементные листы к обрешетке можно как специальными гвоздями, так и шурупами, пропуская их через отверстия в гребнях волн. При этом следует пользоваться резиновыми шайбами и прокладками.

Мы не касаемся проблем водоснабжения, так как они целиком зависят от наличия или отсутствия на участке централизованного или местного водопровода. Прокладка же труб внутри дома не отличается сложностью, поскольку обеспечит водой лишь умывальник в туалетной комнате да мойку в кухне-столовой.

Если заинтересует постройка котеджа на скале почитайте grandengineer.ru , где подробно описан процесс.

Несколько слов об устройстве системы канализации. Для нашего дома более подходит люфт-кпозет с выгребом. Конструктивно он представляет собой подземный резервуар с герметичными стенами и дном. Лучше всего делать его из железобетона. В пучинистых грунтах глубина заложения емкости должна быть ниже уровня промерзания. Если уровень грунтовых вод выше уровня дна выгреба, то по периметру наружных стен и дна прокладывают дополнительную рулонную гидроизоляцию. Наиболее удобная форма выгреба — в виде цилиндра. При диаметре выгреба 2…2,5 м толщина железобетонной стены составляет около 100 мм.

Выгреб обязательно должен быть оснащен вентиляцией. Лучше всего провести ее через внутренний дымовентиляционный канал. Сделать это будет не слишком сложно, поскольку котел системы водяного отопления скорее всего вы расположите в помещении мастерской, в непосредственной близости от туалетной комнаты.

Разработка И. ЕВСТРАТОВА (с использованием иностранной периодики)

Рекомендуем почитать ДОМАШНЯЯ МИНИ-САУНА Польза для здоровья от русской бани или финской сауны, пришедших из глубокой древности, многократно доказана и не оспаривается! Многие стремятся побаловать себя целебным парком - оборудуют... ПЕРЕСНИМАЕМ СЛАЙДЫ Когда возникает необходимость продублировать негатив или понравившийся слайд, встает вопрос, как это сделать. Контактный способ вроде бы самый простой, но не всегда приемлемый из-за...