Стабилизаторы изготавливаются из бальзовой пластины толщиной 0,7 мм, боковые поверхности их оклеены стеклотканью на эпоксидной смоле. К корпусу они приклеены встык. К одному стабилизатору крепят кевларовую нить подвески.

Тормозная лента (стример) вырезана из полиграфической лавсановой плёнки толщиной 0,025 мм, её размеры — 1450×110 мм.

Масса модели без стримера и МРД —10 г.

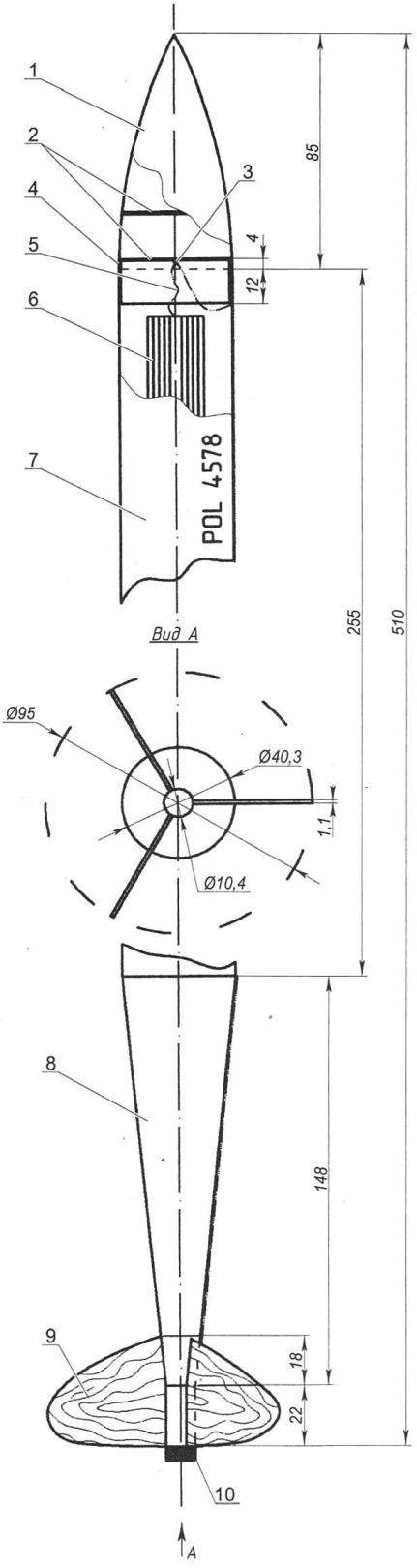

«Универсал» польских спортсменов (рис.З). Такое встретишь не часто. Должен сказать, что на моей памяти это впервые. Оба чемпиона в одном классе (S6А) среди юношей и среди взрослых из одной команды — Польши. Но и это не всё. Они — Михал Кумар и Лешик Малмуга — ученик и тренер. Такому творческому содружеству можно только порадоваться.

Да и их спортивные «снаряды» — модели ракет вызвали большой интерес у участников и специалистов 16-го чемпионата мира на Байконуре. На первый взгляд, вроде ничего особенного. Обычная, традиционная конструкция. Но есть в ней то, что, на мой взгляд, заслуживает внимание. Тем более этот спортивный «снаряд» стоит на «вооружении» польских спортсменов в двух категориях — SЗА и S6А. Да и в категории ротошютов (S9А) основа (корпус) изготовлена подобным образом.

Одна из особенностей модели — достаточно длинная хвостовая конусная часть — 148 мм. В этом можно усмотреть желание конструкторов хоть немного облегчить корму за счёт расхода материала для корпуса и стабилизаторов. Другая особенность — оригинальное решение выброса системы спасения модели из корпуса и совершенно необычное использование пыжа. Но об этом ниже.

Рис. 3. Универсальная модель ракеты класса (S3А и S6А):

1—головной обтекатель; 2 — шпангоуты; 3—петля подвески; 4—соединительная втулка; 5—нить подвески системы спасения; 6—система спасения (парашют или тормозная лента); 7—корпус; 8—хвостовой конус; 9—стабилизатор; 10—МРД

Корпус изготовлен из двух слоев стеклоткани трёхсоточной толщины на оправке переменного сечения, максимальный диаметр которой — 39,9 мм, минимальный — 10,2 мм. На этой части оправки накатывается цилиндрическая часть — двигательный отсек из трёх слоёв. Первый — из углеткани, а потом два слоя стеклоткани. Это делается с целью улучшить термостойкость кормовой части корпуса. В процессе накатки в смолу добавляется и красящий пигмент.

Дав полимеризироваться смоле, оправку с намотанной заготовкой зажимают в токарный станок и обрабатывают наружную поверхность, после чего острым резцом обрезают до нужной длины — 425 мм. Затем оправку слегка нагревают и снимают с неё готовый корпус.

По такой технологии формуют и головной обтекатель длиной 85 мм. Внутрь обтекателя крепят три бальзовых шпангоута (для жёсткости), после чего снизу вклеивают кольцо — соединительную втулку, выточенную из бальзы, шириной 16 мм. Ширина пояска вклейки — 4 мм. В донный шпангоут закрепляют петлю для соединения обтекателя с корпусом посредством нити подвески.

Стабилизаторы (их три) вырезаны из бальзового шпона толщиной 1,1 мм, боковые поверхности армированы «стеклом». К корпусу их клеят встык. Вдоль линии приклейки одного из стабилизаторов крепят нить подвески. Тормозная лента имеет размеры: 1050х 97 мм, материал — полиграфический лавсан толщиной 0,02 мм. Укладка — «гармошкой» с шагом 4 — 5 мм.

Оригинально изготовлен у польских ракетчиков пыж. В отличие от других спортсменов, это не банальный кусочек ваты или пенопластовый цилиндр, а целая бумажная конструкция. Основа её — трубка из писчей бумаги длиной 265 мм и диаметром — 10,2 мм. На одном её конце приклеен бумажный диск (глухой — без отверстий), на который «посажен» цилиндр длиной 30 мм. На расстоянии 100 мм от диска на трубку надет ещё один диск — для устойчивого размещения пыжа в корпус модели.

Преимущество такой конструкции пыжа очевидно. Масса его — 1,5 г. Он не позволяет опускаться вниз системе спасения модели и в момент старта, и в полёте. Этим самым не изменяется положение центра тяжести модели.

Подготовка модели к полёту происходит в таком порядке. Вначале сверху опускают пыж вниз до появления нижнего его конца за кормовой срез корпуса. В трубку пыжа вставляют верхнюю часть двигателя на ширину 2 — 3 мм, закрепляют его в двигательном отсеке. Далее сверху укладывают систему спасения (тормозную ленту или парашют) и крепят головной обтекатель.

В полёте, после срабатывания вышибного заряда МРД, энергетический импульс (взрывная волна) передаётся по трубке (в малом диаметре — 10,2 мм) и упирается в диск пыжа. Он перемещается вверх и выбрасывает из корпуса систему спасения. При этом может вылетать и сам.

В. РОЖКОВ

Рекомендуем почитать

ТЯЖЕЛЫЕ АРТСАМОХОДЫ

ТЯЖЕЛЫЕ АРТСАМОХОДЫ

Первые образцы тяжелых самоходноартиллерийских установок были созданы в Советском Союзе еще до Второй мировой войны. Однако, до их серийного производства дело тогда не дошло. Реалии войны,... ГАРАЖ… НА СТЕНЕ

ГАРАЖ… НА СТЕНЕ

Многотысячная армия любителей автомобильного и мотоциклетного спорта с каждым годом растет. Увеличивается и парк машин так называемого личного пользования. Но вот гараж — заветная мечта...

Модели ракет категории S6. Четыре класса включает в себя категория S6 — модели ракет по продолжительности полёта с лентой. На мой взгляд, эта категория подкупает и зрителей, и спортсменов зрелищностью. Ведь весь полёт происходит, что называется, на виду. Эти модели и соревнования по ним как нельзя лучше подходят для начинающих спортсменов «ракетчиков».

Модели ракет категории S6. Четыре класса включает в себя категория S6 — модели ракет по продолжительности полёта с лентой. На мой взгляд, эта категория подкупает и зрителей, и спортсменов зрелищностью. Ведь весь полёт происходит, что называется, на виду. Эти модели и соревнования по ним как нельзя лучше подходят для начинающих спортсменов «ракетчиков».