В самом центре старинного русского города Рязани, на улице Полонского стоит небольшой двухэтажный особняк, снаружи ничем не отличающийся от многих других. Но каждый, кто входит в его двор, оказывается словно на технической выставке или автосалоне: тут мотороллеры и мотоциклы, легковые и грузовые автомобили, карты, багги. Здесь расположена городская станция юных техников.

Талантливые педагоги и прекрасные специалисты работают на СЮТ, преданные и увлеченные энтузиасты — будь то директор станции Николай Александрович Лопатин или заведующий лабораторией автоматики и автоклубом, инженер и изобретатель Николай Леонидович Егин. Благодаря усилиям коллектива станция стала кристаллизатором детского технического творчества в городе, всей своей деятельностью воплощая в жизнь задачи профориентации подрастающего поколения, его трудового воспитания, раннего приобщения к миру машин, развития общественно полезной направленности в конструкторской и рационализаторской работе с юными техниками.

Кто из мальчишек не мечтает заниматься здесь! Их привлекают не только машины, виденные во дворе. Проблемы, которые, ставятся, например, в лаборатории автоматики, настолько серьезны, что на многие разработки, родившиеся при их решении, получены авторские свидетельства. Судите сами — вот лишь некоторые темы, над которыми работали ребята вместе со своим руководителем: омагничивание воды для повышения урожайности сельскохозяйственных культур, приборы контроля за состоянием окружающей среды, автоматы для животноводства, медицинские тренажеры… Но, пожалуй, больше всего ребята из лаборатории и автоклуба гордятся работами, связанными с усовершенствованием автомобильного транспорта.

НЕ ТОЛЬКО ИГРУШКА

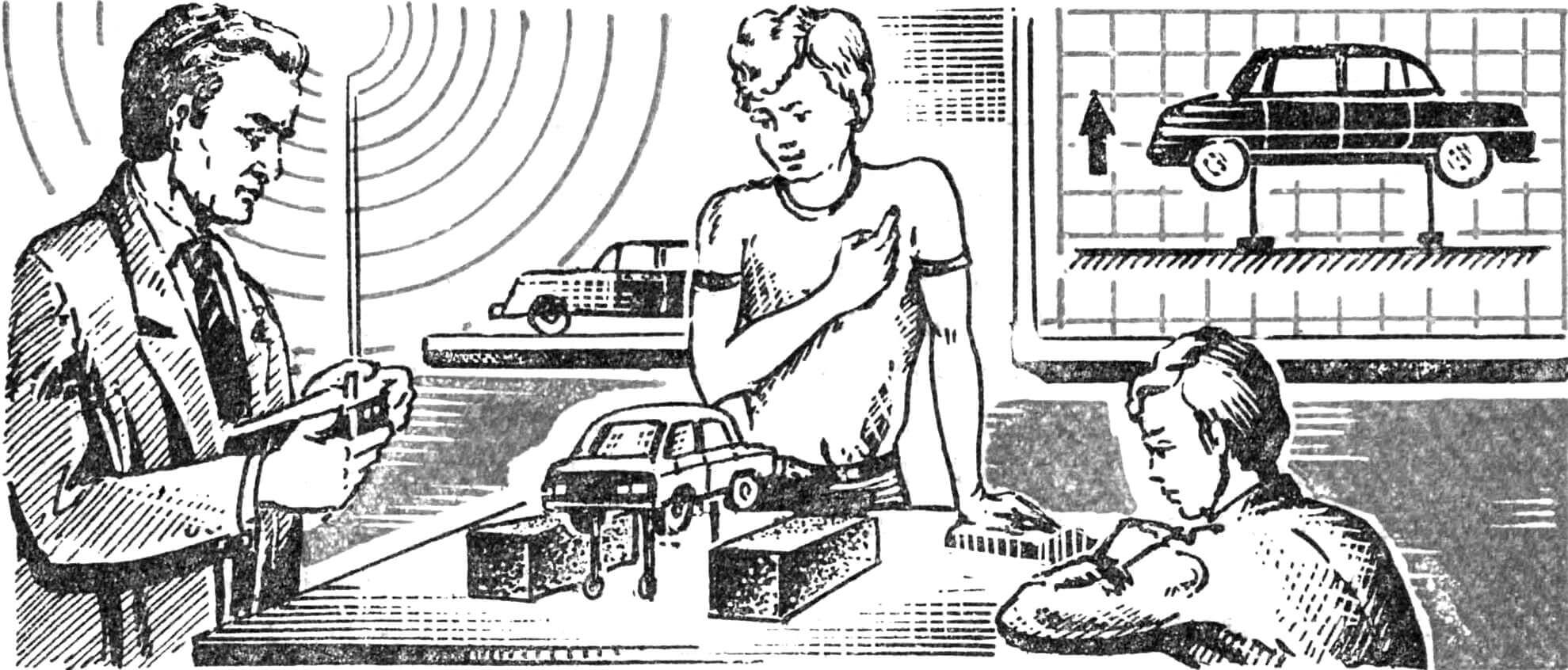

По полу двигалась миниатюрная копия легкового автомобиля. Модель, как модель, и ничего в ней необычного вроде бы не было. Вот она повернула направо, объехала стул и снова пошла по прямой. Управлял ею с выносного пульта Андрей Коптюшкин из лаборатории автоматики.

— А теперь смотрите, — он остановил модель. Спереди, сзади и с правого борта Андрей почти вплотную к игрушке пододвинул кирпичи. — Сможет ли она выехать из этой ловушки?

Андрей нажал клавишу на пульте. Послышался звук работающего совместно с электродвигателем редуктора. Но модель с места не сдвинулась. Из-под кузова медленно опустились четыре телескопические штанги с роликами на концах. Штанги уперлись в пол и… приподняли модель! Ее колеса повисли в воздухе. Андрей нажал другую клавишу, и модель боком выехала из ловушки на роликах.

— Значит, — спрашиваю Андрея, — твоя модель может ехать не только вперед и назад, поворачивать вправо и влево, но еще и перемещаться боком? При этом она стала сложнее, управлять ею труднее.

— Все это так. Однако сделал я эту игрушку вместе с Сергеем Ивахиным совсем не для игры. Здесь, в лаборатории, мы проверяем на ней работоспособность нашей конструкции для подъема и перемещения в сторону уже не модели, а настоящего автомобиля.

Ситуация, подобная той, в которой только что побывала игрушка, часто встречается на улицах больших городов. Скажем, остановил водитель автомобиль у тротуара, а сам пошел в магазин. Сделал покупки, выходит, а его машину заблокировали другие машины. Что ему делать? Еще пример. У перекрестка остановился автомобильный поток. По непонятным причинам один автомобиль не заводится. Возникает пробка. Вот если бы водитель мог без включения главного двигателя «передвинуть» машину в сторону! Подобные перемещения на короткие расстояния необходимы и в гаражах, особенно в подземных, на станциях технического обслуживания, на автозаправочных станциях — да мало ли еще где.

Как же решена эта проблема на модели? Главное, конечно, сам привод. На первый взгляд он может показаться слишком простым; электрический двигатель с помощью резиновых пасиков перемещает штанги и вращает ролики. Но реальное устройство для подъема и перемещения тяжелой автомашины окажется гораздо сложнее и неизбежно утяжелит автомобиль.

Вместо возражений на эти сомнения Андрей достал из шкафа небольшой предмет цилиндрической формы, подсоединил его провода к лабораторному источнику питания, и из торца стала медленно выдвигаться телескопическая штанга.

— Это реальный подъемник, — пояснил Андрей, — внутри которого электрический двигатель и редуктор. Выходной вал редуктора через электромагнитную муфту связан с шестерней привода подъемника. Четыре подобных механизма вполне поднимут и передвинут автомобиль типа «Москвич» или «Жигули», а управлять ими можно, не выходя из кабины…

Кто бы из водителей отказался от такого приспособления?

ЭКОНОМИТЬ, ТОРМОЗЯ!

Один из экспериментов юных техников СЮТ проходил на улицах Рязани. За рулем «Москвича» — Николай Леонидович Егин, в салоне мы с членами автоклуба Володей Шумилиным и Андреем Евсютиным. Цель — проанализировать зависимость расхода топлива от маршрута. Николай Леонидович старается вести машину ровно, стремясь попасть под «зеленую волну». Но вот у перекрестка загорелся красный свет — надо тормозить; потом снова зеленый — вновь разгонять автомобиль.

— При частой смене режимов работают тормоза, — говорит Егин. — Кинетическая энергия тормозящего автомобиля переводится в тепло на тормозных колодках и барабанах. А следующий после торможения разгон требует дополнительных затрат горючего. И затрат немалых. Тот, кто водит автомобиль в городе, знает, что на каждой сотне километров пути «Москвичи» и «Жигули» потребляют на 3—3,5 литра бензина больше. Нельзя ли снизить расход топлива?

Задача на первый взгляд простая: ведь на железнодорожном транспорте уже разработано и давно внедрено устройство для использования кинетической энергии. Когда поезд тормозит, его электродвигатели работают в режиме генераторов и возвращают электроэнергию в контактную сеть. Казалось бы, готовое решение? Но ведь автомобиль даже не троллейбус, у него нет контактной сети.

Впрочем, есть аккумулятор. Может, подзаряжать его? Эксперименты показали: этот путь малоэффективен. Новые рассуждения и расчеты, эскизы и чертежи пока не пришли к конструкции автомобильного рекуператора. Основой его стал компактный электролизер, подключаемый к обмотке индукционной катушки тормоза: при каждом нажатии на педаль вырабатываемый индукционный ток подается на электроды, погруженные в электролит: из него выделяются водород и кислород. Затем при нажатии на педаль «газа» кислородноводородная добавка поступает в топливную смесь, повышая мощность двигателя.

Как в любом новом деле, не обошлось без трудностей. Так, долго подбирали материал для электродов, пока не остановились на волокнистом углеграфите: он имеет большую контактную поверхность, в электролитах не окисляется и не растворяется.

В процессе экспериментов ребята обратили внимание еще на одну особенность. Оказалось, что электролитом могут служить водные растворы уже использованных кислот и солей, отходы химических и металлургических производств. В этом случае наряду с получением калорийной топливной добавки оказался еще один выигрыш: на электродах осаждаются цинк, медь, олово, свинец, другие ценные металлы, которые можно регенерировать и использовать повторно.

А что же показали дорожные испытания?

— Наш «Москвич», — говорит Н. Л. Егин, — оборудованный электролизером, при езде по городу экономит примерно 1,5—2 л бензина на каждые 100 км. А кроме того, кислородно-водородная смесь способствует лучшему сгоранию топлива, снижает содержание вредных веществ в выхлопных газах.

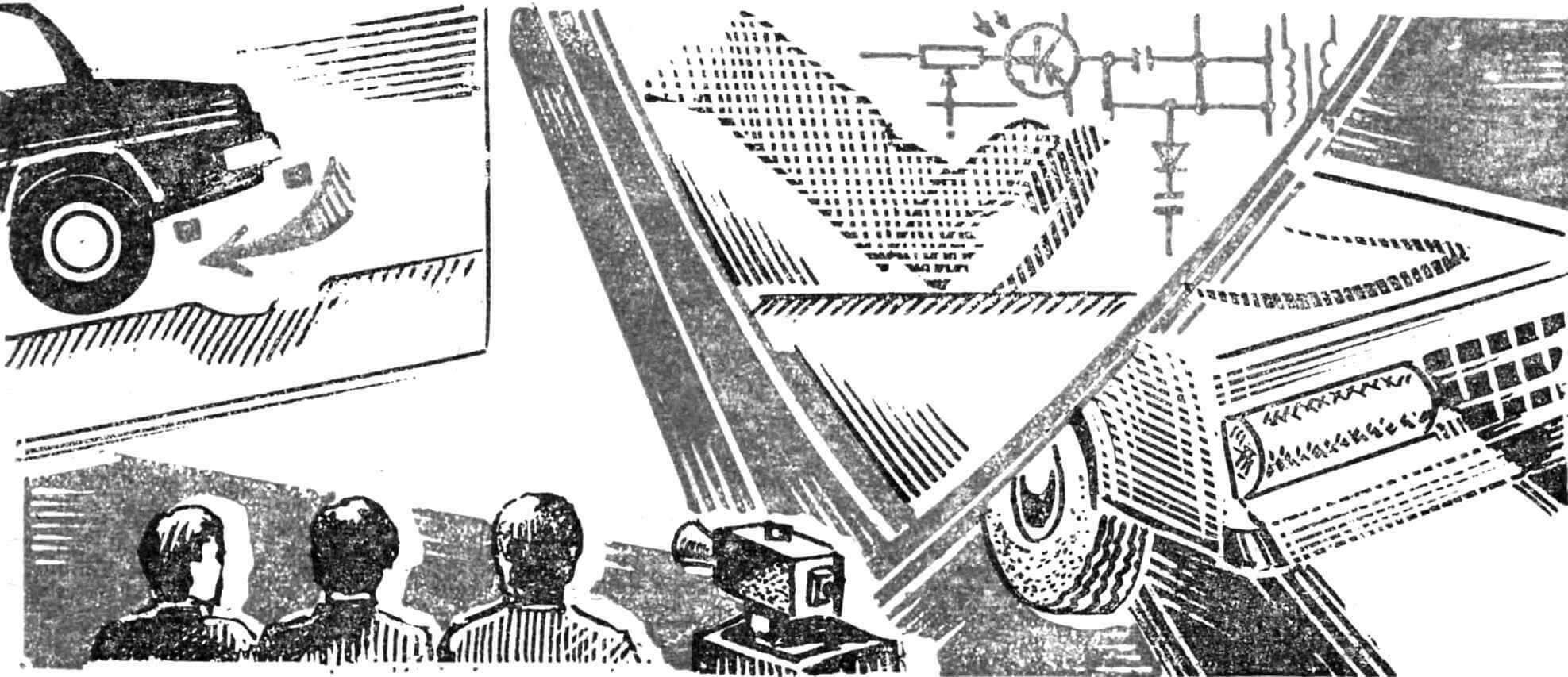

«ПРЕДВИДЕТЬ» ДОРОГУ

Амортизатор автомобиля, как известно, принимает на себя и гасит все вибрации и удары по колесу от неровностей дороги. Спасая другие детали машины и пассажиров от тряски, сам амортизатор быстро изнашивается. «Каким образом можно продлить его «жизнь»?» —задумались члены кружка. О том, как решалась эта непростая задача, рассказывают Александр Грушенков и Владимир Метельцев, предложившие амортизатор с переменной жесткостью.

— Чтобы разобраться в проблеме, — сказал Грушенков, — установили мы кинокамеру под днищем автомобиля, засняв «поведение» стандартного амортизатора и на первоклассной дороге, и на специальной «стиральной доске» с различной формой неровностей и частотой их повторения.

На просмотр необычного фильма собрался весь автоклуб. Комментировал его Николай Леонидович Егин. Всем было ясно видно, что существующий амортизатор может эффективно гасить или отражать лишь половину ударов от неровностей. Требовалось какое-то иное конструктивное его решение.

Выход подсказал, как ни странно… телевизор. Транслировалась встреча по боксу. Опытный боксер, переходя в защиту, как бы подстраивается под перчатки противника и эффективно гасит мощнейшие удары. Мелькнула мысль: не сделать ли и амортизатор самоподстраивающимся под неровности дороги?

От идеи, рассуждений, споров, прикидок ребята постепенно пришли к конкретной конструкции. На переднем бампере и за колесами закрепили на изоляторах узкие металлические пластины — это два конденсатора равной емкости, одна из пластин у которых общая — поверхность земли. Контакт с ней осуществляет эластичный электрод. Емкостные датчики включили в мостовую схему…

Когда автомобиль наезжает на впадину или выступ, расстояние между передней пластиной датчика и дорогой уменьшается, меняется его емкость по отношению к емкости другого датчика. С детектора мгновенно поступает электрический сигнал, который усиливается операционным устройством и подается на клапан амортизатора — жесткость последнего возрастает пропорционально ожидаемому удару.

— Каков же будет срок службы амортизаторов нового поколения? — спрашиваю ребят.

— Ответить на этот вопрос трудно, нужны полномасштабные испытания. Одно можно сказать: детали амортизатора станут изнашиваться медленнее.

ЗАГАДКИ ОБЫКНОВЕННОЙ ФАРЫ

Было чему удивляться, когда в лаборатории автоматики показали рисунок фары невиданной формы: стеклянный цилиндр, внутри которого установлен зеркальный отражатель.

— Все известные фары, — дает пояснения Роман Милованов, — имеют стеклянные рассеиватели сферической формы. Сколько лет прошло с момента их изобретения, а конструкция почти ни в чем не изменялась. Может быть, и мы не занялись бы этим, если бы не случай.

Как-то осенью под вечер, возвращаясь из поездки, Николай Леонидович Егин с ребятами с СЮТ попали на машине под сильный дождь. Сразу все потемнело, и хотя фары были включены — видимости никакой. То и дело приходилось вылезать из машины и протирать забрызганные грязью стеклянные рассеиватели. Вот тогда-то и задумались о новой фаре: она должна самоочищаться от грязи. Во многих современных машинах уже встречаются механизмы «протирания» фар типа автомобильного «дворника». Только эффективность их часто невелика, поскольку наружная поверхность рассеивателя остается сферической.

Николай Леонидович поручил заняться этим вопросом мне и Сергею Баранчикову. Мы предложили сделать стекло фары в виде цилиндра, расположенного горизонтально, боком к направлению движения. Отражатель с лампами помещаем внутри его, а сам цилиндр делаем поворачивающимся. К нему прижимается неподвижная щетка, подведена «брызгалка», подающая воду. Загрязнилась передняя поверхность — цилиндр поворачивается чистой стороной вперед, при этом грязная часть омывается водой и протирается щеткой.

Как и прежнее стекло фары, цилиндр изнутри рифленый: испещрен квадратиками, прямоугольниками и полосками. Но это не просто рассеиватель. При повороте цилиндра его узор из призм и линз меняется, по-разному концентрируя и отклоняя световой поток. Цилиндрическая форма позволила изготовить оптическую систему как бы в четырех видах, регулирующих световой поток применительно к условиям движения. Первая четверть нового рассеивателя — для интервала скоростей до 20 км/ч: мелкие рифления на внутренней поверхности создают стелющийся под колеса световой поток дальностью не более 30 м. Поворачиваем цилиндр на четверть оборота. Напротив отражателя установится вторая оптическая система, с менее плотными рифлениями, рассчитанная на скорость движения до 60 км/ч и направляющая свет на правую обочину и вперед метров на 30—40. Для интервала скоростей 60—80 км/ч рассчитана третья оптическая система, с еще более редкими рифлениями по краям и небольшой линзой в центре. Такая фара освещает дорогу впереди автомобиля на 40—100 м. И, наконец, последняя четверть цилиндра — прожекторного типа, для скоростей движения 80—100 км/ч. Это большая линза без всяких рифлений, которая концентрирует световой поток в узкую полосу, освещающую дорогу на 150 м.

По замыслу юных изобретателей, новая фара может работать как в ручном, так и в автоматическом режимах.

ИСТОКИ ПОИСКА

В лабораторию автоматики и автоклуб Николай Леонидович Егин принимает ребят начиная с четвертого класса. Всем работа найдется: кому-то надо и гвозди выпрямить, кому-то двигатели разбирать, а подготовленным — мозгами шевелить. Примерно пятнадцать кружковцев, считает руководитель, — это его творческие кадры, конструкторы. О работах большинства из них мы уже рассказали.

— Моя главная задача, — говорит Николай Леонидович, — заронить в ребятах сомнение в совершенстве существующих машин, приборов, любых технических устройств. Заронить сомнение и доказать, что можно сделать лучше, если внести изменения, усовершенствования.

Несколько поколений юных конструкторов прошли свои «университеты» в кружках СЮТ на улице Полонского. Здесь рождались оригинальные технические идеи, порою даже дерзкие. И подчас вполне реальные: воплощались в металл, служили школам, привлекали внимание специалистов предприятий, хозяйства. Примеров тому множество. Вот один из них.

У мальчишки стало портиться зрение. От мечты стать военным инженером пришлось отказаться.

— Не падай духом, — утешал его Николай Леонидович. — Интересных профессий на свете много. А со зрением твоим нужно что-то делать. Не верю, чтобы нельзя было помочь.

В тот же день Егин связался с Рязанским медицинским институтом, решил сам разобраться, в чем суть болезни. Позже на одном из занятий ^он подошел к мальчишке и сказал:

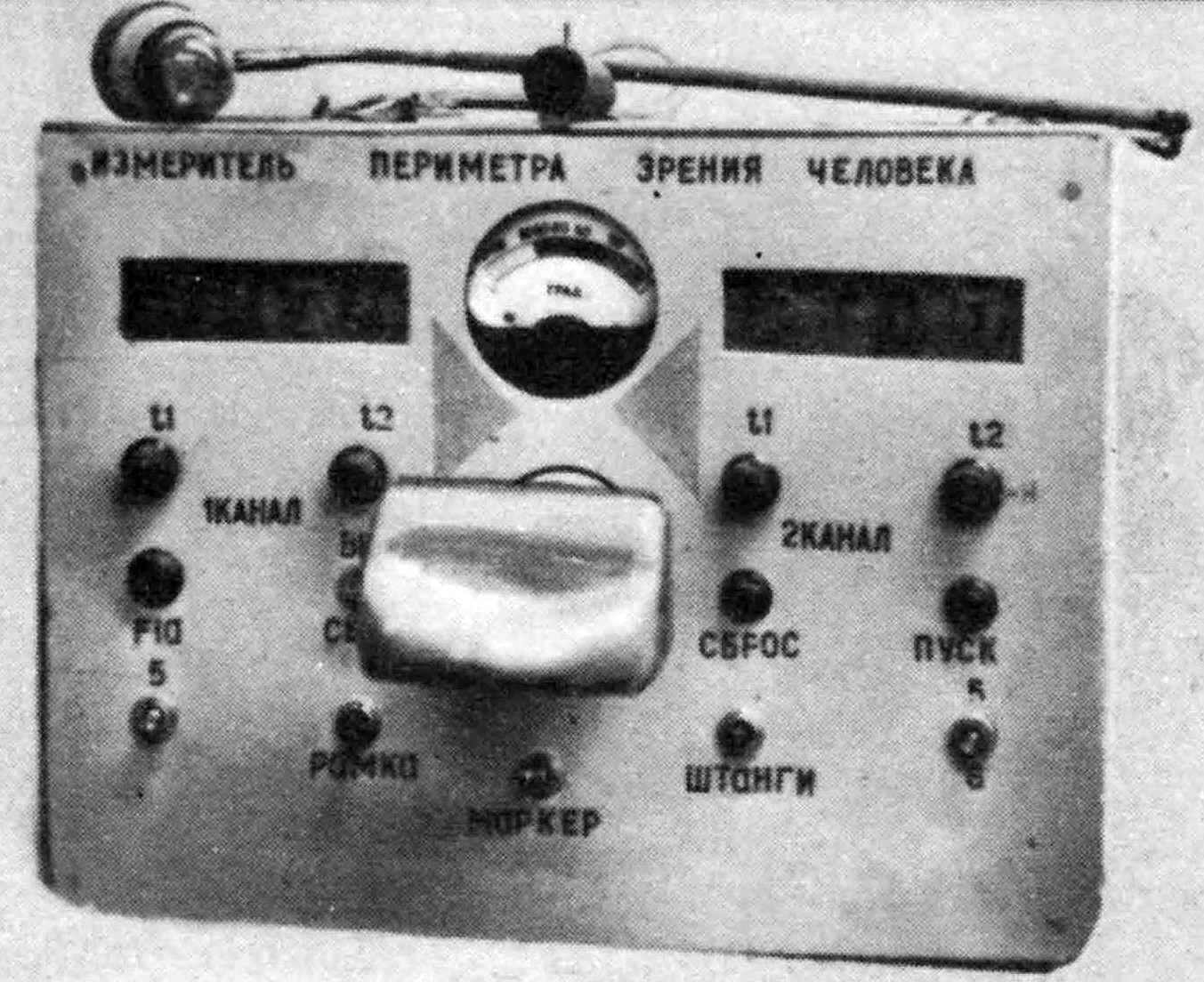

— Слышал про гимнастику для глаз? Есть такое упражнение: ведешь зрачок как бы по кругу: смотришь сначала вверх, затем вбок, затем вниз. Что, если сделать такой прибор…

Так появился тренажер углового зрения. Автомат через определенное время раздвигает под углом друг к другу две штанги. На конце каждой из них — табло с цифрой, которую пациент должен увидеть боковым зрением. Увидел — нажал на пульте нужную цифру. Если ответ правильный, автомат раздвигает штангу на больший угол. Работой этой уже заинтересовались врачи мединститута. Между лабораторией и институтом завязалась тесная дружба. А у паренька появилась новая мечта — стать врачом-окулистом, врачом-изобретателем.

Дружат юные техники с учеными ВНИИ пчеловодства, что расположен в Рязанской области, с заводом сельскохозяйственного машиностроения. Такие деловые контакты убеждают ребят, во-первых, что то, чем они занимаются, действительно необходимо; кроме того, что каждая работа требует творческого подхода.

Н. Л. Егин показывает солдатское письмо:

«С горячим солдатским приветом к Вам ваш воспитанник Александр Баранов. Все, что было на нашей станции, помню; а знания, полученные у Вас, продолжаю совершенствовать и применять здесь. Как Вы сами знаете, с техникой автомобильной всегда забот хватает, кое-что в ней нужно додумывать самому. Ведь на нашей станции сколько сделали полезных самоделок. Николай Леонидович! Какие еще сейчас работы готовятся в свет? Помнится, когда мы заканчивали «Атлант», создавался образец машины со стоп-сигналом, зависящим от эффективности торможения. Что с ним?»

Это самое ценное в кружках Рязанской горСЮТ: дух творчества, который и во взрослой жизни не оставляет ее питомцев. И в этом немалая роль Николая Леонидовича Егина. Он не любит разговоров на; эту тему. Поэтому вот о чем подумалось. Сейчас многое делается для дальнейшего развития детского технического творчества, создаются центры НТТМ. Нам кажется, лаборатория и автоклуб Рязанской горСЮТ — готовая база для создания центра НТТМ для школьников. Здесь есть для этого все — и четкая направленность поиска, ориентированная на общественно полезную значимость, и опыт того, как надо развивать детское техническое творчество, и люди, способные вести эту важную и нужную работу — такие, как Н. Л. Егин.

Практически для всех лабораторий Рязанской городской станции юных техников характерна общественно полезная направленность технического творчества. Здесь каждый кружковец знает, что создаваемая ими конструкция нужна предприятию, институту, хозяйству, школе.

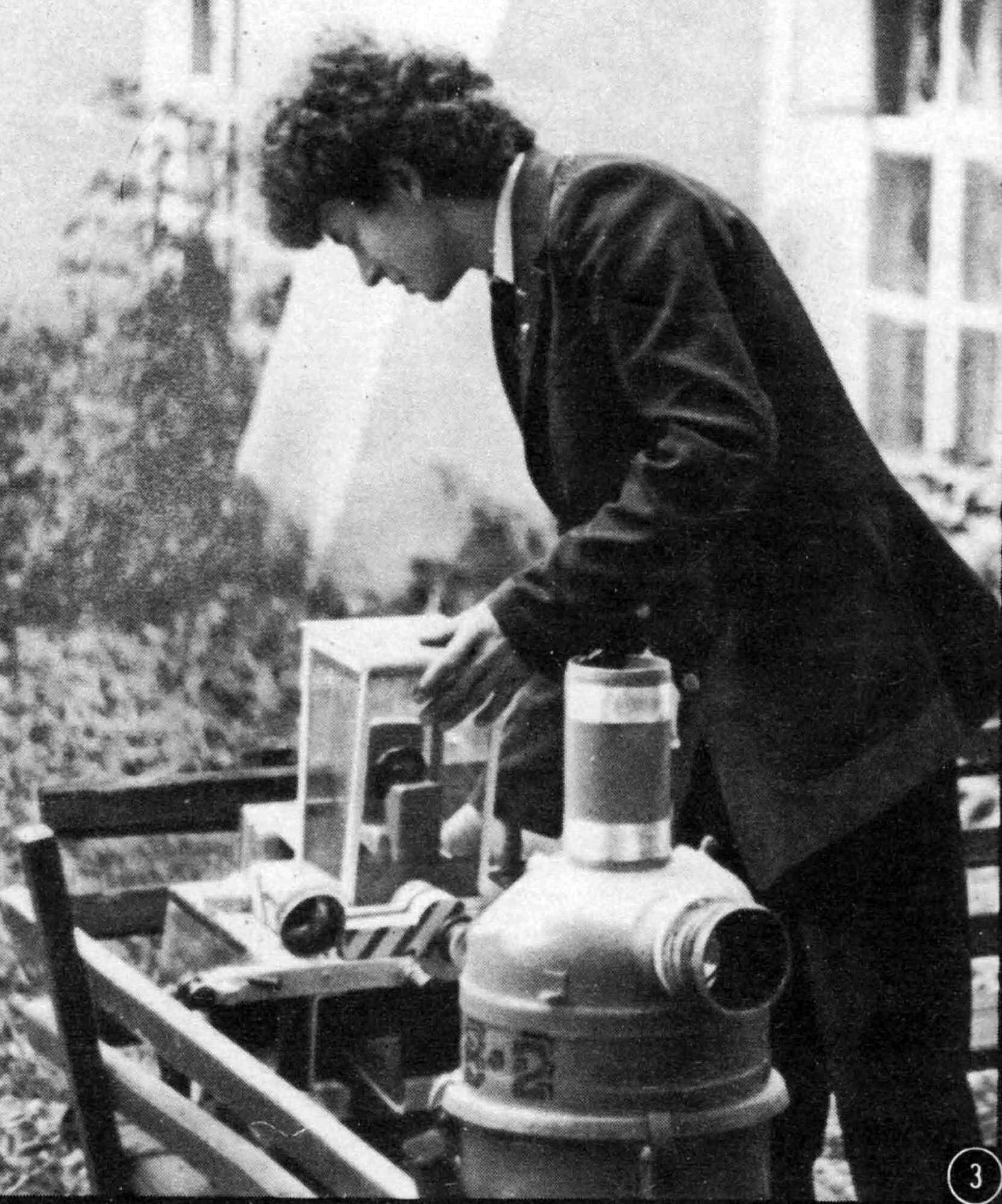

1. Воспитанник СЮТ Андрей Коровин (на фото — справа) вместе с друзьями разработал электронное устройство «Рой» — прибор для пчеловодов. Он точно определяет момент образования новой пчелиной семьи в улье и особым сигналом сообщает об этом на главный диспетчерский пункт. Прибор демонстрировался на различных выставках и получил отличные отзывы в НИИ пчеловодства. А Андрей в этом году поступил в Рязанский радиотехнический институт. 2. Картинг — увлечение многих ребят на СЮТ. Тарунтаев Константин испытывает карт на площадке фигурного вождения. 3. Воспитаннику СЮТ Роману Юдину с этого года доверено исполнять обязанности нештатного инструктора. К приходу кружковцев он подготавливает необходимые устройства, сделанные ребятами под руководством опытных педагогов-наставников. 4. Этот измеритель периметра зрения человека, созданный юными техниками станции, уже прошел испытания в Рязанском медицинском институте, получил положительные отзывы специалистов. 5. Моделируя транспортную технику, ребята стараются заглядывать в будущее: вот как им видится новая геологоразведочная машина повышенной проходимости. 6. Много пришлось поломать голову над тем, как сделать простой, эффективный и компактный электронный экзаменатор по заказу одной из школ города Рязани. Кружковцы разработали сразу несколько вариантов миниатюрного прибора — на снимке один из них.

В. ЗАВОРОТОВ, наш спец. корр.