«Руссо-Балт» С24-58 был оснащён модернизированным двигателем С24 (с диаметром цилиндров, увеличенным со 105 до 107 мм, и ходом поршня, доведённым со 130 до 140 мм).

Воспользовавшись изобретением французского инженера А. Кегресса, работавшего в Петербурге, несколько машин модели С24-40 завод оснастил полугусеничным ходом его конструкции. Вместо задних ведущих колёс на этом автомобиле устанавливалась тележка с резиновыми гусеничными лентами, усиленными хлопчатобумажным кордом. Вращение от полуосей автомобиля к ведущим барабанам тележки передавалось цепями. Передние колёса зимой оснащали лыжами. Предварительные расчёты показывали, что удельное давление гусениц шириной 385 мм на снег или грунт составит около 0,1 кгс/см2.

Весь комплект оказался довольно тяжёлым — около 490 кг. Но возможность движения по слабым грунтам отодвигала на задний план существенные недостатки конструкции, особенно ощутимые при езде в межсезонье. Так, ведущие барабаны пробуксовывали на резиновой ленте, а между ними набивались снег и грязь. В итоге гусеница рвалась или соскакивала. Однако на укатанной снежной дороге полугусеничный «Руссо-Балт», как показали испытания, мог развивать скорость до 60 км/ч и легко шёл по снежной целине.

Помимо легковых кузовов «руссо-балты» семейства «С» оснащались специальными кузовами. Это были фургоны для перевозки раненых, генераторные установки, кареты скорой помощи, грузовые платформы на 1 т груза и пр.

Весьма интересным был автомобиль «Руссо-Балт» Е15-35, проектировавшийся на замену модели С24-40 и по совершенству конструкции превосходивший предшественника. Прежде всего, двигатель, выполненный по моноблочной схеме расположения цилиндров; клапаны его (боковые, как у других машин выпуска РБВЗ) были смонтированы лишь слева. Привод распредвала осуществлялся бесшумной пластинчатой цепью вместо шестерён — такая конструкция привода возродилась в нашей стране лишь в 1945 году на двигателе автомобиля ЗИС-110.

В системе охлаждения подача воздуха, помимо четырёхлопастного вентилятора, производилась также маховиком, оснащённым винтообразными спицами. Была также доработана и система смазки — масло ко всем парам трения подавал насос, а запас масла находился не в отдельном маслобаке, а так же, как в современном моторе, -в поддоне картера.

Четырёхступенчатая коробка передач, сцепление с обратным конусом, а также червячный рулевой механизм, применённые на Е15-35, были весьма широко распространены в автостроении тех лет. Реже встречалась конструкция карданного вала, заключённого в трубу, которая жёстко, без шарнира, соединялась с балкой заднего моста и передавала толкающие усилия непосредственно на поперечину рамы. На задние же рессоры эти усилия не передавались, а концы каждой из рессор соединялись с рамой серьгами. Ещё один интересный элемент, тоже новый для РБВЗ, — использование в передней подвеске резиновых амортизаторов.

Ширина модели Е15-35 осталась такой же, как у С24-40, хотя колея была увеличена до 1400 мм. До 3250 мм удлинилась колёсная база, что позволило с комфортом разместить в более просторном кузове три ряда сидений.

Двигатель модели Е15-35 рабочим объемом 3684 см3 развивал мощность 35 л. с. при частоте вращения коленвала 1500 об/мин. Это позволяло машине, снаряжённая масса которой не превышала 1500 кг (напомним, у С24-40 — 1950 кг), достигать скорости 75 км/ч. Ко всему, машина оказалась на 25% экономичнее С24-40, расходуя 18 литров бензина на 100 км пути.

Помимо легковых автомобилей, на РБВЗ разрабатывались и грузовики. Первым стал М24-35 грузоподъёмностью 2 тонны, выпущенный в конце 1912 года. Практически все узлы автомобиля, кроме двигателя, позаимствованного от легковой модели серии «С», создавались заново — в том числе коробка передач и радиатор.

Годом позже грузовик модернизировали — мощность двигателя довели до 40 л.е., сделали новый радиатор и установили кабину с тентом. На базе грузовика выпускались также 12-местные автобусы, цистерны, а в начале Первой мировой войны — бронеавтомобили с пулемётным вооружением.

Почти одновременно с семейством «М» на РБВЗ организовали выпуск более дешёвых грузовых шасси семейства «Д», широко унифицированных по узлам с моделями Д24-35 и С24-35. Вместе с тем, «Руссо-Балт» Д24-35 имел совершенно другую раму, а также передний и задний мосты. Снаряжённая масса машины с грузовой платформой составляла 1648 кг, скорость — 40 км/ч, расход бензина -26 литров на 100 км.

На базе «Руссо-Балта» Д24-35 (после модернизации — Д24-40) выпускались также легковые автомобили с закрытыми кузовами, почтовые фургоны, санитарные кареты и пожарные автомобили.

РБВЗ в стремлении обеспечить стабильный сбыт автомобилей чутко реагировал на интересы военного министерства. Дело в том, что в те годы дальнейшее развитие автопроизводства на РБВЗ гарантировали в первую очередь военные заказы. И когда армии понадобился мощный грузовик-тягач для перевозки 4-5 тонн военного снаряжения, а также для буксировки артиллерийского передка и орудия, такую машину оперативно создали на РБВЗ, и уже в мае 1913 года грузовик под названием «Руссо-Балт» Т40-65 поступил на испытания. При колёсной базе 3650 мм и колее 1910 мм «Руссо-Балт» Т40-65 выглядел весьма солид ным тягачом — его снаряжённая масса составляла 4320 кг, он мог двигаться в диапазоне скоростей от 8 до 20 км/ч, расходуя при этом 56 л бензина на 100 км пути.

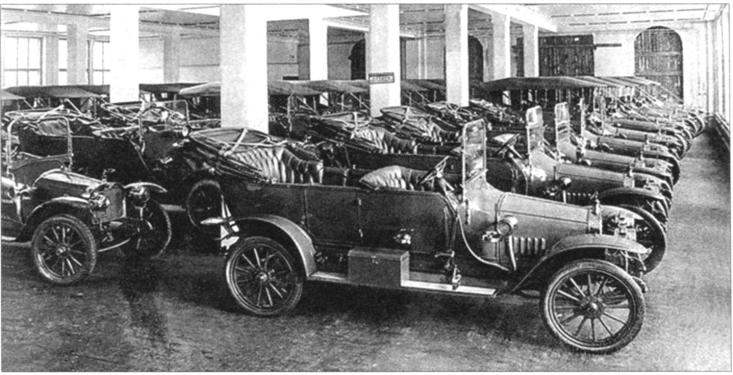

С июня 1909 года по сентябрь 1915 года РБВЗ выпустил 625 автомобилей. Ежегодно завод мог давать по 300 — 350 машин, а при увеличении спроса — увеличить их выпуск. Следует заметить, что по годовым объёмам производства РБВЗ практически не отставал от известных европейских автозаводов.

«Руссо-Балт» 10-24 — один из первых грузовых автомобилей выпуска РБВЗ

Бронеавтомобиль на шасси грузового автомобиля выпуска РБВЗ с бронекорпусоч Ижорского завода

С началом Первой мировой войны царское правительство озаботилось созданием отечественного бронеавтомобиля. Для этого планировалось шасси автомобилей «Руссо-Балт» оснащать бронекорпусами производства Ижорского завода. Однако когда фронт подошёл к Риге, РБВЗ пришлось эвакуировать — в частности, автомобильный отдел завода отправили в Москву. А в опустевших цехах РБВЗ в период существования первой Латвийской республики обосновались многочисленные кустарные мастерские. В 1990-е годы на территории бывшего РБВЗ появился кооператив с названием «Руссо-Балт», выпускавший прицепы к легковым автомобилям.

Впрочем, вернёмся в 1916 год, когда совет директоров акционерного общества РБВЗ приобрёл для эвакуированного завода подмосковное поместье Покровское-Фили. И уже 1 июля открыт «Второй автомобильный завод «Руссо-Балт». Через год постановлением Совета Народных Комисаров завод был национализирован и переименован в «Первый государственный бронетанковый завод». В 1922 году из задела комплектующих там было собрано пять легковых «руссо-балтов», а 29 января 1923 года завод передали в концессию фирме «Юнкере», начавшей там выпуск цельнометаллических самолётов Ю-20 и Ю-21.

В 2002 году автомобильное ателье A:Level сделало попытку воссоздания наменитого российского автомобильного бренда, объявив конкурс дизайнерских проектов автомобиля «по мотивам» легковушек 1930 — 1940 годов. Победителем конкурса был признан Звиад Циколия — его проект и стал основой нового автомобиля, получившего название Russo-Baltique Impression.

Концепт-кар машины был создан в 2006 году в сотрудничестве с немецким ателье German Gerg GmbH. Автомобиль демонстрировался в Европе на конкурсе Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2006 года и на автосалоне в Женеве в 2007 году. Некоторые технические данные автомобиля: 12-ци-линдровый силовой агрегат Mercedes-Benz с двойным турбокомпрессором мощностью 555 л. е., 6-ступенчатая автоматическая коробка передач, пневмоподвеска. Автомобиль предполагали выпускать малыми сериями: по 10 — 15 экземпляров в год по цене 1,8 млн. долларов за экземпляр. К сожалению, производство автомобилей пока так и не начали.

Игорь EBCTPATOB

Рекомендуем почитать

НЕ ХУЖЕ ФИРМЕННЫХ

НЕ ХУЖЕ ФИРМЕННЫХ

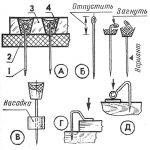

Булавки и иголки — для моделиста вещи совершенно незаменимые, причем независимо от того, увлечен ли он созданием микросудов или является приверженцем модельной авиации. Дело в том, что в... С ветром на одной доске

С ветром на одной доске

Сколько бы мы ни говорили о том, что виндсерфер самый миниатюрный парусник, все равно в троллейбус с ним не войдешь. Для транспортировки парусной доски нужен, как минимум, автомобиль....

Русско-Балтийский вагонный завод (РБВЗ) стал лидером российского автопрома ещё в начале XX века. Основанное в 1874 году в городе Риге, это крупное машиностроительное предприятие выпускало паровые и конные молотилки, сеялки, плуги, стационарные нефтяные и керосиновые двигатели внутреннего сгорания, пассажирские и товарные вагоны, трамваи, артиллерийские передки, а позднее — автомобили и аэропланы конструкции И.И. Сикорского. К 1912 году территория предприятия, располагавшего капиталом в 9,6 млн. рублей, составляла уже 20 гектаров, а в пятидесяти цехах завода работали 553 станка, за которыми трудились 4000 человек.

Русско-Балтийский вагонный завод (РБВЗ) стал лидером российского автопрома ещё в начале XX века. Основанное в 1874 году в городе Риге, это крупное машиностроительное предприятие выпускало паровые и конные молотилки, сеялки, плуги, стационарные нефтяные и керосиновые двигатели внутреннего сгорания, пассажирские и товарные вагоны, трамваи, артиллерийские передки, а позднее — автомобили и аэропланы конструкции И.И. Сикорского. К 1912 году территория предприятия, располагавшего капиталом в 9,6 млн. рублей, составляла уже 20 гектаров, а в пятидесяти цехах завода работали 553 станка, за которыми трудились 4000 человек.