Пулемёт ДТ калибра 7,62 мм был размещён в шаровой установке справа от пушки. Для стрельбы назад в нише главной башни имелась бугельная установка для запасного пулемёта. С 1937 года люк наводчика оборудовался зенитной турельной установкой П-40 с пулемётом ДТ.

Для стрельбы из 76-мм пушки использовались перископический прицел ПТ-1 образца 1932 г. и телескопический прицел ТОП образца 1930 г. Кроме этих прицелов, в крыше башни с правой стороны, симметрично с перископическим прицелом, устанавливалась командирская панорама ПТК.

Две 45-мм пушки 20К образца 1932 г. (позже — 1934 г.), обеспечивавшие начальную скорость бронебойного снаряда 760 м/с, размещались в двух башнях, расположенных по диагонали. Эти башни по конструкции были такими же, как и башня лёгкого танка БТ-5, за исключением отсутствовавшей кормовой ниши. Пушки устанавливались в масках и были спарены с пулемётами ДТ.

Две малые башни, также расположенные по диагонали, были идентичны малым башням среднего танка Т-28. В малых башнях размещалось по одному пулемёту ДТ в шаровых установках.

Боекомплект танка состоял из 96 выстрелов к 76-мм пушке (48 гранат и 48 шрапнелей), 226 — к 45-мм пушкам (113 бронебойных и 113 осколочно-фугасных) и 10 080 патронов к пулемётам.

В главной — верхней — башне находились три члена экипажа: командир танка, наводчик и сзади — радист. Кроме того, в отделении главной башни находилось рабочее место моториста. В обязанности командира танка кроме руководства действиями экипажа входили ведение огня из пулемёта и заряжание (с помощью радиста) пушки. В двух башнях с 45-мм пушками размещались по два члена экипажа—наводчик и заряжающий, в пулемётных башнях — по одному стрелку.

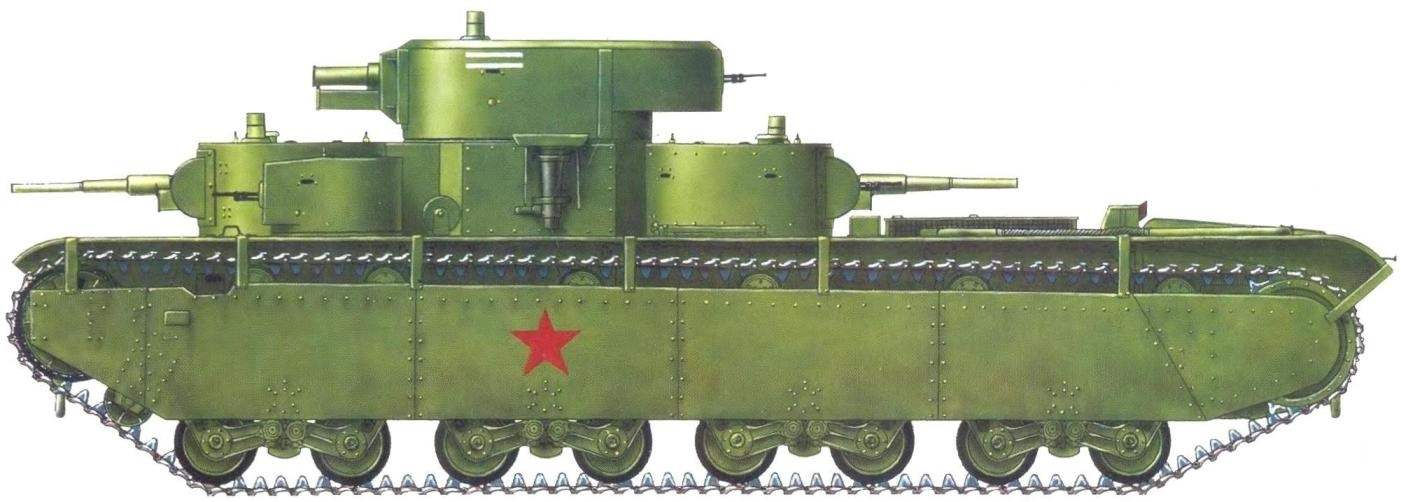

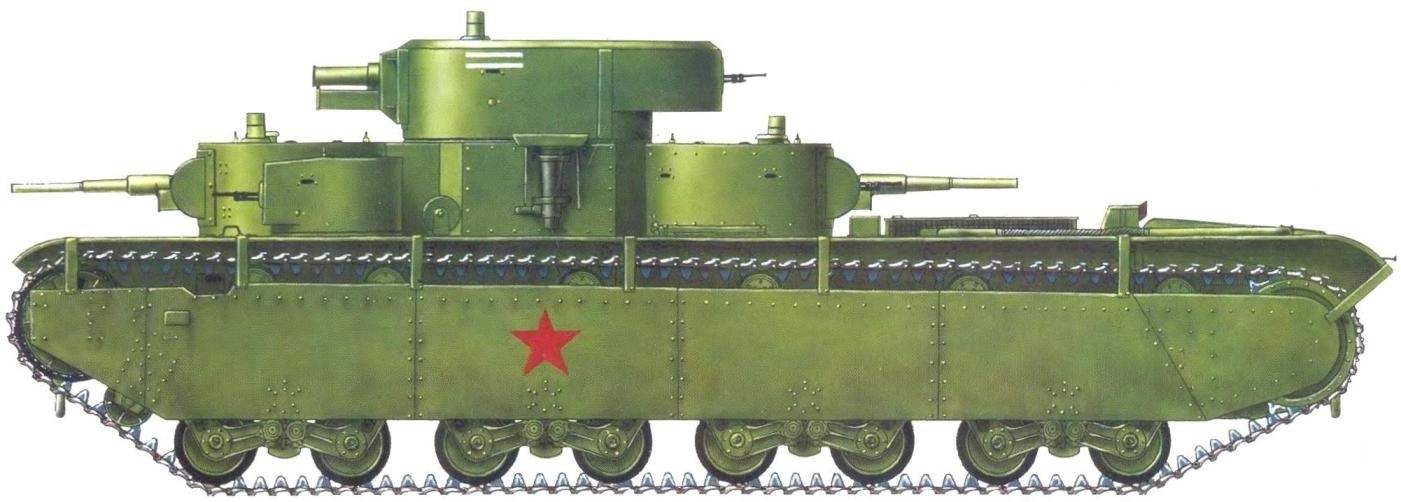

Тяжёлый танк Т-35 выпуска 1936 года:

1 —главная башня; 2—76-мм пушка КТ-28; 3—передняя малая башня; 4 — 45-мм пушка 20К обр. 1934 г.; 5 — пулемёт ДТ; 6—поручневая антенна радиостанции 71-ТК-1; 7—домкрат; 8 — кормовая средняя башня; 9 — фальшборт; 10 — поддерживающий каток; 11 —опорный каток; 12—натяжной ролик; 13 — направляющее колесо; 14 — ведущее колесо; 15 — крышка люка механика-водителя; 16 — передняя средняя башня; 17 — глушитель; 18—запасные траки; 19 — жалюзи над вентилятором; 20 — буксирный трос; 21 — катушка с тросом для натяжения гусеницы; 22—сигнал; 23 — шаровая установка пулемёта ДТ; 24—бронировка командирской панорамы ПТК; 25—бронировка перископического прицела ПТ-1; 26—фара; 27—буксирная серьга; 28 — смотровой люк механика-водителя; 29 — амбразура для установки кормового пулемёта; 30—люки для доступа к трансмиссии

Карбюраторный двенадцатицилиндровый V-образный двигатель М-17 жидкостного охлаждения, установленный в задней части корпуса, развивал мощность 500 л. с. при 1450 об/мин (при проведении модернизации в 1936 — 1937 гг. двигатель форсировали до 580 л.с.) и позволял танку двигаться с максимальной скоростью 30 км/ч, а на местности — порядка 14 км/ч. Топливные баки ёмкостью 910 л обеспечивали запас хода по шоссе до 100 км. В качестве топлива использовался бензин Б-70 и КБ-70. Двигатель соединялся через многодисковый главный фрикцион с механической четырёхскоростной коробкой передач. В качестве механизма поворота использовались бортовые фрикционы с ленточными тормозами и бортовые передачи с двумя парами цилиндрических шестерён.

Гусеничный движитель применительно к одному борту состоял из восьми обрезиненных опорных катков малого диаметра, шести поддерживающих катков с резиновыми шинами, направляющих колёс с винтовым механизмом натяжения гусениц, ведущих колёс (задних) со съёмными зубчатыми венцами и мелкозвенчатых гусеничных цепей со скелетообразными траками и открытым шарниром. Траки соединялись пальцами, стопорящимися с помощью шплинтов. Между направляющими колёсами и передними опорными катками были установлены натяжные ролики, предотвращавшие прогибы передних ветвей гусениц при преодолении вертикальных препятствий. Гусеница состояла из 135 траков шириной 526 мм, шаг трака — 160 мм.

Подвеска — блокированная, по два катка в тележке; подрессоривание — двумя спиральными пружинами. Ходовая часть закрыта 10-мм броневыми экранами. Танк преодолевал подъёмы крутизной до 20°, рвы шириной до 3,5 м, вертикальные стенки высотой 1,2 м, брод глубиной 1 м. Удельное давление на грунт составляло 0,78 кг/см2. В то же время большое значение отношения длины танка к его ширине (больше 3) неблагоприятно сказывалось на его манёвренности.

На танке имелась радиостанция 71-ТК-1 (с 1936 года — 71-ТК-З) с по-ручневой антенной вокруг главной башни, переговорное устройство СПУ-7р на семь абонентов и система дымопуска. Приборы дымопуска ТДП-3 были смонтированы в броневых ящиках по бортам корпуса.

Электрооборудование было выполнено по однопроводной схеме, напряжение сети — 12 В.

С 1932 по 1938 год сборочный цех ХПЗ покинули 55 танков Т-35. При этом машины разных лет выпуска, при практически одинаковом внешнем виде существенно отличались. Так, в частности, в 1936 — 1937 годах в конструкцию танка был внесён ряд изменений. Были модернизированы коробка передач, бортовые фрикционы, масляный бак, электрооборудование, облегчены бортовые экраны, введены специальные уплотнения, предохранявшие корпус танка от попадания внутрь него воды. Глушитель, расположенный поперёк кормовой части корпуса и прикрытый броневыми щитками, убрали внутрь корпуса и наружу вывели только выхлопные трубы, защитив их броневым кожухом.

В результате надёжность танка выпуска 1937 — 1938 годов заметно повысилась. Пробег до капремонта, например, у модернизированных машин составлял уже 2000 км против 1500 км у танков ранних выпусков.

С 1938 года планировалась установка в главной башне 76-мм пушки Л-10 с длиной ствола 26 калибров, но военные отказались от этого, считая, что мощности штатной пушки КТ-28 достаточно для поддержки пехоты, а для борьбы с танками и другими бронированными целями хватит двух 45-мм пушек.

В конце 1939 года ХПЗ перешёл на выпуск Т-35 с башнями конической формы с максимальной толщиной брони 25 мм. Толщину бронелистов подбашенной коробки главной башни также довели до 25 мм, а лобовых листов корпуса — до 70 мм. Боевая масса машины возросла до 54 т. У первых трёх танков с коническими башнями, сданных заказчику в феврале — апреле 1939 года, броневые листы подбашенной коробки главной башни выполнялись вертикальными, а у трёх последующих машин, принятых военной приёмкой в мае — июне того же года, — наклонными. На двух машинах выпуска 1939 года в кормовой нише главной башни был размещён пулемёт ДТ в шаровой установке.

В связи с тем, что возможности по совершенствованию Т-35 были исчерпаны (в частности, не было никакой возможности существенно повысить уровень бронезащиты танка, уложившись при этом в 60 т массы), постановлением Главного военного совета СССР от 8 июня 1939 года серийное производство танка было прекращено.

Первые серийные танки Т-35 поступили в 5-й тяжёлый танковый полк Резерва Главного Командования (РГК), дислоцировавшийся в Харькове. Местонахождение этой части поблизости от завода-изготовителя давало возможность заводским специалистам оказывать помощь танкистам в освоении новых боевых машин. В 1935 году полк развернули в 5-ю отдельную тяжёлую танковую бригаду, которую годом позже также выделили в РГК. Она предназначалась для усиления стрелковых и танковых соединений при прорыве особо укреплённых оборонительных позиций противника. Подготовка экипажей для бригады осуществлялась на специальных курсах, которыми руководили инженеры ХПЗ. Кроме того, в 1936 году в Рязани при 3-й тяжёлой танковой бригаде был создан учебный танковый батальон Т-35.

В марте 1939 года 5-я тяжёлая танковая бригада была передана в состав Киевского Особого военного округа (КОВО) и переброшена в Житомир. Вскоре она сменила номер и стала 14-й тяжёлой танковой бригадой. В 1940 году при формировании механизированных корпусов 48 танков Т-35 получили 67-й и 68-й танковые полки 34-й танковой дивизии 8-го механизированного корпуса КОВО. По состоянию на 1 июня 1941 года в РККА имелось 59 танков Т-35: 48 в 8-м механизированном корпусе (из них 6 требовали среднего и текущего ремонта); два в Военной академии механизации и моторизации в Москве; четыре во 2-м Саратовском танковом училище и Казанских бронетанковых курсах усовершенствования технического состава и пять в ремонте на ХПЗ.

Боевой путь танков Т-35 оказался коротким. В полночь 21 июня 1941 года в полках 34-й танковой дивизии дислоцировавшихся в Грудеке-Ягеллонском юго-западнее Львова, объявили тревогу. Машины заправили топливом и вывели на полигон для загрузки боекомплекта. В последующие пять дней все «тридцатьпятые» были потеряны, причём только пять танков вышли из строя в результате боевых повреждений.

Машины, находившиеся в Харькове, использовались в качестве неподвижных огневых точек во время обороны города в октябре 1941 года. Два танка из учебного парка ВАММ вошли в состав сформированного на его основе танкового полка, но в обороне Москвы эти машины участия не принимали.

До наших дней сохранились оба образца тяжёлых пятибашенных танков: английский «Индепендент» можно увидеть в экспозиции Королевского танкового музея в Бовингтоне, советский Т-35 — в Военно-историческом музее бронетанкового вооружения и техники в подмосковной Кубинке.

Рекомендуем почитать ЕСЛИ ПРОБКА «ПОХУДЕЛА» Со временем пробка в термосе как бы съеживается, уменьшается в диаметре и перестает плотно закупоривать его горловину. Восстановить же размеры пробки можно, просверлив в ней сверху... МИКРОЦЕПИ — НА ПОТОК О классе работы судомоделиста, как правило, можно судить по качеству выполнения самых мелких деталей копий. К таким относятся в первую очередь цепи — якорные, такелажные, леерные и другие....

Одной из наиболее интересных страниц в истории мирового танкостроения был, без сомнения, период создания многобашенных танков. Он охватил практически все 1920-е годы, что вовсе не случайно, так как сама концепция многобашенной схемы является логическим продолжением схемы английских танков времен Первой мировой войны. Английские ромбовидные машины создавались для прорыва оборонительных позиций вражеской пехоты, поэтому и размещение основного вооружения в бортовых спонсонах выглядело вполне очевидным. При пересечении оборонительных линий так проще было уничтожать пехоту врага, засевшую в окопах. Стрельба велась с двух бортов вдоль траншей. В процессе перехода к башенной компоновке, наметившегося уже на завершающем этапе Первой мировой войны, схема с размещением вооружения в спонсонах трансформировалась в многобашенную.

Одной из наиболее интересных страниц в истории мирового танкостроения был, без сомнения, период создания многобашенных танков. Он охватил практически все 1920-е годы, что вовсе не случайно, так как сама концепция многобашенной схемы является логическим продолжением схемы английских танков времен Первой мировой войны. Английские ромбовидные машины создавались для прорыва оборонительных позиций вражеской пехоты, поэтому и размещение основного вооружения в бортовых спонсонах выглядело вполне очевидным. При пересечении оборонительных линий так проще было уничтожать пехоту врага, засевшую в окопах. Стрельба велась с двух бортов вдоль траншей. В процессе перехода к башенной компоновке, наметившегося уже на завершающем этапе Первой мировой войны, схема с размещением вооружения в спонсонах трансформировалась в многобашенную.