В целом вроде бы ничего пионерского не представляющая собой лодка, но все её элементы были продуманы и тщательно исполнены. Поэтому «Подоскаф» провёл в испытаниях почти полгода без серьёзных аварий, а Джевецкому (понятно, что именно он являлся первым и единственным членом экипажа) удалось даже подорвать своими динамитными минами цель, правда, стоявшую на якоре. При этом, он едва не погиб, когда пытался пройти на «Подоскафе» под днищем яхты «Эреклик»: глубина под ней оказалась слишком незначительной, и субмарину «заклинило» о грунт. Зато в итоге конструктору удалось привлечь к своему детищу внимание главного командира Черноморского флота, который послал в Морское министерство запрос на постройку нескольких таких «скафов» для защиты берегов. (Напомним, что русский флот всё ещё страдал от серьёзных ограничений, наложенных на него после Крымской войны, а тут разгорелась новая война -с Турцией.) Однако весьма скромные ходовые качества «велосипеда» в совокупности с ничтожным радиусом действия (в позиционном положении «Подоскаф» мог находиться не более получаса из-за отсутствия регенерации или доступа воздуха) поставили крест на чес-толюбивых замыслах изобретателя. Но ненадолго.

«Подоскаф» (первый вариант подводной лодки) С.К. Джевецкого. Россия, 1878 г.

Строился на заводе Бланшара в Одессе. Тип конструкции — однокорпусный. Водоизмещение около 2 т. Размеры: длина около — 4,5 м, ширина около — 1,5 м, высота корпуса около — 2 м. Материал корпуса: сталь. Глубина погружения — до 5 м. Двигатель: мускульная сила, велопривод, движитель — гребной винт, скорость надводная/подводная/до 2 уз. Вооружение: две мины по 25 кг, устанавливаемые на днище корабля при всплытии. Экипаж: 1 чел. Испытывалась в 1878 году, на вооружение не принята

Джевецкий переехал из Одессы в Петербург. Там всего через три года он не только разработал, но и построил новую субмарину, в значительно улучшенном и весьма оригинальном варианте. Экипаж «Подводного минного аппарата», как несколько неуклюже назвал его автор, теперь состоял из четырёх человек. Располагались они уже не как неприхотливые велосипедисты, а как пассажиры по типу помещичьей коляски: попарно, спинами друг к другу. Однако эти «помещики на прогулке» усердно вращали педали, причём каждая из пар приводила в действие собственный вал, соединённый с велоприводом хитрым шарнирным устройством. Соответственно, один из валов соединялся с винтом в кормовой оконечности корпуса, а второй — с «зеркальным» ему в носу. И это соединение было гибким, позволяя кормовому винту отклоняться влево и вправо, заменяя тем самым вертикальный руль, а носовому — вверх-вниз, функционируя на манер рулей глубины. «Хитрые машинки» (действительно механически весьма непростые и требовавшие изрядной культуры изготовления) пришлось заказать во Франции, мастерским Губэ, который и сам стал известным «подводным заводчиком».

Несмотря на весьма экстравагантную систему управления и приведения в движение, она смогла развить на мускульной тяге скорость до 3-х узлов — приличный марш пешехода. Для этого типа «двигателя» — несомненный успех. Хотя субмарина могла погружаться под воду полностью, нормальным режимом для неё всё же был позиционный, при котором над водой выступала небольшая шестигранная башенка с иллюминаторами, в которые могли наблюдать обстановку все четыре члена экипажа. Система обеспечения воздухом была полностью автономной — потенциально опасные «дыхательные трубки» отсутствовали. Обогащённый двуокисью углерода «надышанный» воздух прокачивался через раствор едкого натра и возвращался в отсек. Поскольку содержание кислорода при дыхании постоянно уменьшалось, к нему время от времени добавлялись порции свежего «дыхательного газа» из баллона. Откачка водяного балласта стала механизированной: для этой цели применялся теперь небольшой насос с приводом от тех же главных валов. При погружении вода поступала в балластную цистерну самотёком — простейший вариант. В этот ответственный момент было важно умело оперировать передним винтом, чтобы уход под воду оказался плавным, без проваливания.

Само вооружение — пороховые заряды -не изменилось, но способ его применения претерпел значительные усовершенствования. Исчезли непрактичные и даже опасные резиновые рукава с перчатками. Два двухпудовых (по 32 кг) заряда размещались в особых углублениях спереди и сзади от башенки, закрытых снаружи шарнирными дверцами. По сторонам каждого заряда крепились резиновые подушки, заполненные воздухом под давлением. Эти мины можно было выпустить из хранилищ изнутри лодки; подъёмная сила воздушных подушек заставляла их всплывать и утыкаться в днище цели. Ясно, что от экипажа требовалась совершенно ювелирная работа, чтобы «средство поражения» не соскользнуло вдоль борта неприятельского судна, обнаружив саму лодку и её недружественные намерения.

В общем, подводный корабль Джевецкого сочетал в себе как тщательно проработанные элементы, так и весьма сомнительные (такие, как поворотные винты, «подушечные мины», мускульный двигатель и т.д.). Причин и поводов отвергнуть субмарину у Морского ведомства, несомненно, хватило бы, но изобретатель принял свои меры, возымевшие полный успех.

Испытания проводились в Серебряном пруду дворца в Гатчине, не слишком глубоком, чтобы рисковать провалом на опасную глубину, и отличавшемся тогда очень чистой и прозрачной водой. Поэтому за всеми подводными движениями субмарины могла наблюдать царская семья, расположившаяся на шлюпке в центре пруда. Диковинный корабль приблизился, поднырнул под шлюпку и всплыл с другого борта. На поблёскивающем иллюминаторами куполе открылся люк, оттуда появился Джевецкий, с поклоном преподнёсший императрице Марии Фёдоровне букет отборных орхидей, сопроводив презент торжественным: «Это дань Нептуна Вашему Величеству!». Неудивительно, что столь тщательно подготовленная «боевая операция» обернулась полным успехом. Аплодисменты галантному изобретателю стали лишь малой толикой «бонуса». Главное, император Александр III тут же приказал находившемуся в свите военному министру П.С. Ванновскому выдать заказ на постройку пяти десятков таких замечательных «устройств». Царское решение не обсуждается; так Россия обзавелась первой серией субмарин в своей и в мировой истории. Не обошли милости и самого «посланца Нептуна»: лично Джевецкий получил 100 тыс. рублей — что-то под сотню миллионов по нынешнему курсу.

«Подводный минный аппарат» (второй вариант подводной лодки) С.К. Джевецкого. России, 1879 г.

Строился на Невском заводе в Санкт-Петербурге. Тип конструкции — однокорпусный. Водоизмещение подводное около 8 т. Размеры: длина -5,80 м, ширина — 1,22 м, высота корпуса — 1,83 м. Материал корпуса: сталь. Глубина погружения — до 7,5 м. Двигатель: мускульная сила, велопривод, движитель — 2 гребных винта, скорость надводная/подводная 1/3 уз. Вооружение: две мины по 32 кг, устанавливаемые на днище корабля при всплытии. Экипаж: 4 чел. Испытывался в 1879 г., послужил основой для серийного варианта

Впрочем, изобретатель стремился честно отработать полученный приз. Серийные субмарины, нехитро пронумерованные с № 1 до № 50, подверглись очередным усовершенствованиям. Джевецкий сам убрал сомнительный носовой винт; тем самым стала не нужной передняя пара «седоков». Из них остался только один командир, а погружение и всплытие осуществлялись теперь за счёт перемещения по длине корпуса двух массивных грузов по 320 кг каждый. Знакомая система «от Бауэра»: довольно простая и с виду привлекательная, но, как мы уже знаем, слишком инерционная и опасная. Пришлось усилить корпус, чтобы увеличить предельную глубину погружения, дабы при возможном «провале» имелся запас для вывода лодки из «пике». Несколько изменилось оборудование; так появился патрубок с запорным клапаном для обмена отработанного воздуха на свежий на перископной глубине. Да, этот вариант лодки Джевецкого имел «почти настоящий» перископ с призмами и круговым вращением, расположенный в водонепроницаемом коробе, выдвигаемом из башенки в погруженном состоянии. Вполне современное решение, и довольно неплохо исполненное. Однако многие элементы субмарин оставались малопригодными для их реального использования на войне, например, всё те же двухпудовые мины с их воздушными подушками.

Впрочем, сами лодки построили довольно быстро, в 1881 году в строй вошли все пять десятков. Строились они в столице, а затем расходились по «потребителям». Больше всего, 32 единицы, отправились на Чёрное море, ещё 16 остались на Балтике, в Кронштадте. Последняя пара предназначалась для экспериментов и испытаний: одна лодка поступила в распоряжение Инженерного ведомства, а вторая досталась самому Джевецкому «для производства дальнейших усовершенствований». Одна из балтийских единиц в 1882 году в течение более чем полугода проходила испытания уже в море, вблизи Кронштадта, проведя под водой в общей сложности почти 100 часов. Хотя серьёзных аварий удалось избежать, моряки прекрасно поняли более чем скромные возможности субмарин. В 1891 году, когда триумфальное появление «посланца Нептуна» перед датской принцессой Дагмар и российской императрицей в одном лице позабылось, Морское ведомство, в чьём распоряжении оказались теперь субмарины (ранее они формально оставались в Инженерном ведомстве как средства защиты портов) сделало свой ход. Руководитель флота и министерства генерал-адмирал великий князь Алексей Александрович, как брат царя, особо не церемонился и попросил высочайшее разрешение на «разломку означенных подводных лодок с обращением в лом металлов» ввиду «непригодности для защиты портов при современных условиях военных действий». (Здесь стоит лишь отметить, что условия ведения морской войны за прошедшие десятилетия, конечно, изменились, но мало коснулись проблем подводных атак.) «На развод» в более или менее пригодном состоянии оставили четыре лодки, все на Балтике. Кроме того, на Чёрном море из пары лодочных корпусов соорудили плавучий бакен-катамаран. Идея понравилась, и ещё три таких же сооружения появились в Балтийском море. Конечно, это довольно грустный конец для амбициозного проекта, но, надо сказать, предрешённый: «подводные велосипеды» действительно не годились для войны, а денег на содержание их самих и экипажей требовали немалых.

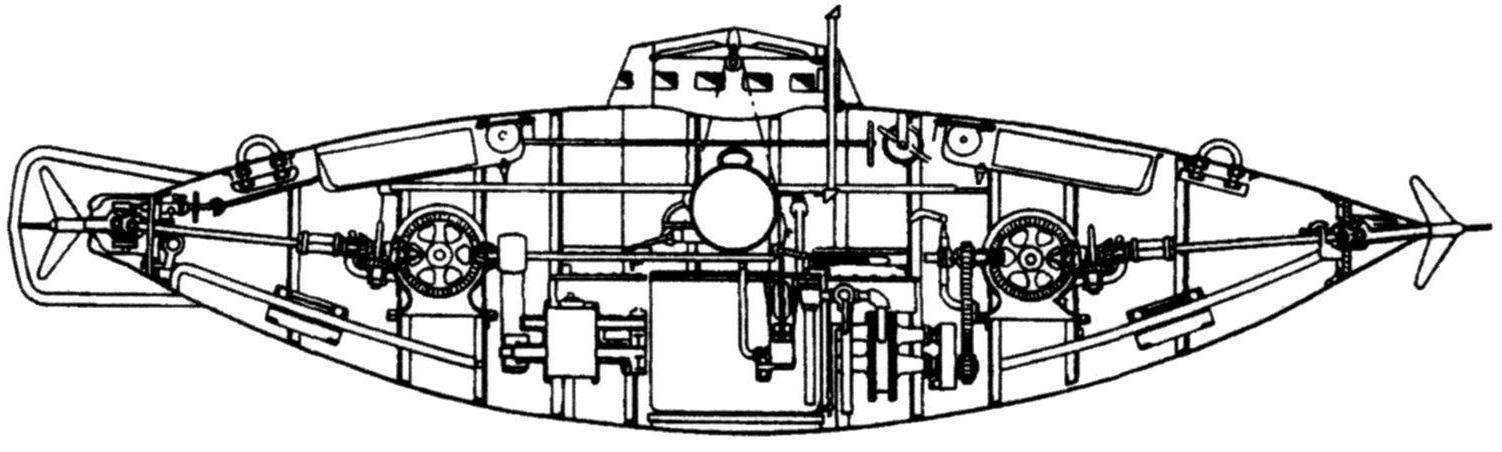

Третий вариант подводной лодки С.К. Джевецкого. Россия, (1881 г.) по которому была построена первая серия русских субмарин в количестве 50 штук (обозначения позиций — авторские):

Z — педали привода для вращения гребного винта; N — гребной винт; М — шарнирное соединение гребного винта; О’, D,L,- привод от педалей к валу винта; L’ — цистерна водного балласта; Q’ -балластный насос; О — резервуар сжатого воздуха, служащий сиденьем для экипажа; Р — подвижные грузы; D’ — рейки для подвижных грузов; С’ — мины с присосками; S — привод для выброса мин; Z’, F, Н’ — оптическая труба; 1 — выдвижная вентиляционная труба; G’ — входной люк; В’ — рымы для подъёма подводной лодки; А — носовая оконечность

Строилась на Невском заводе в Санкт-Петербурге. Тип конструкции — однокорпусный. Водоизмещение подводное около 5,8 т. Размеры: длина — 5,85 м, ширина — 1,20 м, высота корпуса — 1,70 м. Материал корпуса: сталь. Глубина погружения — до 12,5 м. Двигатель: мускульная сила, велопривод, движитель — 2 гребных винта, скорость надводная/подводная 0,5/2,5 уз. Вооружение: две мины по 32 кг, устанавливаемые на днище корабля при всплытии. Экипаж: 3 чел. В 1881 — 1882 гг. построено 50 единиц (№ 1 — 50), переданы в распоряжение Инженерного ведомства для обороны портов на Балтийском и Чёрном морях. В 1883 — 1885 гг. предлагалось переоснастить лодки электродвигателем, но проект не был утверждён. В 1891 г. формально переданы во флот и тут же исключены из списков, за исключением 4-х единиц (2 — для опытов, 2 — в качестве учебных). Судьба остальных точно не известна, в подавляющем большинстве разобраны на металл в 1892 — 1895 гг. 2 единицы переоборудованы в 1904 г. в «полуподводные» лодки с бензиновым и керосиновым двигателями. Обе исключены из списков к 1909 г.

Так после умело организованного триумфа Джевецкий в итоге оказался у разбитого корыта. Изобретатель, однако, не пал духом, а его творческий потенциал не иссяк. Он прекрасно понимал все недостатки своего творения и стремился их исправить настолько быстро и успешно, насколько позволяла тогдашняя техника.

В 1883 году, когда его субмарины ещё только вступили в строй, Джевецкий пошёл по совершенно правильному пути, предложив переоборудовать «велосипед» в субмарину с электродвигателем. И этот проект ему удалось пробить и осуществить на практике. Заодно конструктор убрал функцию поворота у оставшегося кормового винта, переделав управление под обычный вертикальный руль. Лодка стала менее экзотичной, но куда более манёвренной. Но многие дефекты первоначального проекта удалось лишь «заштукатурить». Так два тяжеленных дифферентовочных груза (напомним, массой более полутонны!) заменили одним, перемещавшемся с помощью червячной передачи по валу с нарезкой. (Тоже несомненное «дежа вю».) Однако вооружение оставалось по-прежнему нелепым и непригодным к действию, а обитаемость отнюдь не улучшилась: теперь львиную долю объёма корпуса занимали аккумуляторы. С ними, как и с электромотором, случилась крупная накладка. «Диковинную технику» заказали будущим союзникам по Антанте и большим авторитетам в электротехнике, французам, в лице всемирно известной фирмы «Бреге». Заказ был принят, однако внезапно поставщики от него отказались. Тогда неунывающий Джевецкий спроектировал всё электрооборудование сам, ещё раз доказав, что способен не только вручать букеты августейшим дамам. Причём не просто спроектировал и сумел изготовить, но и сделал это изящно и качественно, за что и получил пусть относительно скромную, но куда более почётную, чем «высочайшее соизволение», премию на специализированной электротехнической выставке.

Спустя два года лодка уже четвёртого поколения действительно довольно бодро ходила под электромотором со скоростью до 4-х узлов, хотя мощность его лишь немного превышала «велосипедную», а дальность хода оказалась совершенно незначительной, несмотря на многочисленные тяжеленные аккумуляторные «банки». (По этой же причине водоизмещение резко возросло, почти в два раза.) Впрочем, всё это являлось следствием неизбежных реалий тогдашнего уровня техники. Но эти разумные соображения, конечно же, никак не удовлетворяли военных моряков, которые вновь отказались от принятия обновлённой субмарины на вооружение.

Неудачей окончилась и ещё одна попытка изобретателя использовать электротягу. На этот раз креативный конструктор предложил действительно оригинальный вариант: водомётный движитель с центробежным насосом, приводимым в действие электромотором. Особую оригинальность проекту придавали поворотные сопла, позволявшие направлять поток воды практически в любом направлении. Так Джевецкий попытался вернуться к своей фирменной идее «подвижного движителя». За счёт поворота сопел лодка могла погружаться и всплывать, а также поворачиваться практически на месте. В случае же необходимости при появлении течи тот же водомётный двигатель можно было использовать в качестве мощного водоотливного насоса. Несомненно, новаторские идеи, которые к тому же удалось осуществить на практике. В 1885 году субмарина прошла испытания. Водомёт действовал, но скорость оказалась даже ниже, чем с обыкновенным винтом. Неудивительно, если знать величины соответствующих КПД, но в конце позапрошлого века инженеры только нащупывали возможные технические решения. Но и пятый вариант лодки не получил одобрения у «потребителей», для которых наиболее важными критериями оставались скорость, дальность и надёжность оружия.

Подводная лодка С.К. Джевецкого образца 1881 г., переоборудованная в электроход в 1885 г. (четвёртый вариант):

1 — аккумуляторные батареи; 2 — электромотор; 3 — балластные цистерны; 4 — передвигающийся груз; 5 — цепи, передвигающие груз по направляющей штанге; 6 — место подводника; 7 — призматический перископ Доденара; 8 — вентиляционная труба; 9 — вертикальный руль

Строилась на Невском заводе в Санкт-Петербурге. Тип конструкции — однокорпусный. Водоизмещение подводное — около 11 т. Размеры: длина — 6,0 м, ширина — 1,35 м, высота корпуса — 1,66 м. Материал корпуса: сталь. Глубина погружения — до 12 м. Двигатель: электромотор, мощность — около 1,5 л.с., движитель — гребной винт, скорость надводная/подводная — 3/4 уз. Вооружение: 2 мины по 32 кг, устанавливаемые на днище корабля при всплытии. Экипаж: 2 чел. Перестроена из серийного (третьего) варианта в 1884 — 1885 гг. Проходила испытания в 1885 г., на вооружение не принята. Сохранилась до настоящего времени, находится в экспозиции ЦВВМ в Санкт-Петербурге

Несмотря на все неудачи, Джевецкий не оставил своей деятельности. Уже в середине 90-х годов XIX века он попытался избавить свои субмарины от главного недостатка, очень неудачного вооружения. Для этого Джевецкий попытался «скрестить» их с другим своим изобретением, пожалуй, наиболее известным и совершенно справедливо носящим его имя. Речь идёт о наружных решётчатых торпедных аппаратах, лёгких и быстро устанавливаемых практически на любом корпусе. Однако возросшее сопротивление только снизило бы и без того незначительную скорость. Морское министерство отказалось и от этого варианта. И оказалось при этом не совсем правым.

Это выяснилось через 20 лет, во время неудачной для нас Русско-Японской войны 1904 — 1905 годов. Тогда российские моряки хватились: а имеются ли в наличии хоть какие-нибудь подводные лодки? Японские корабли обстреливали и Порт-Артур, пока он не пал, и Владивосток достаточно безнаказанно: отпор им давали только береговые батареи и надводные корабли, не так уж и часто выходившие на встречу с более сильным противником. А вот субмарины могли сказать своё веское слово. Ещё в 1900 году контр-адмирал В.К. Витгефт обращался к своему начальству с предложением попытаться оказать давление на японцев, направив на Дальний Восток несколько субмарин Джевецкого, пусть даже в «велосипедном» исполнении, но вооружённых торпедами. Несправедливо забытый Вильгельм Карлович, погибший в бою в Жёлтом море, говорил совершенно справедливые слова о том, что хотя подводные лодки являются пока неудовлетворительными в качестве боевого средства, зато они могут оказать на противника сильное моральное воздействие одним фактом своего существования и возможностью неожиданной атаки из глубины. Но дельное предложение осталось практически без внимания до тех пор, «пока жареный петух не клюнул». А с началом боевых действий принимать меры оказалось слишком поздно. Однако немногие поистине героические попытки наших изобретателей и подводников спасти положение заслуживают отдельного разговора.

А поистине неутомимый Джевецкий продолжал свои разработки несмотря ни на что. Когда его серийные «велосипедки» уже вступили в строй и все их недостатки стали очевидными, он предложил совершенно другой вариант субмарины, во многих аспектах очень передовой.

Во-первых, предполагалось, что довольно крупная (надводное водоизмещение 55 т, подводное — 63 т) будет иметь комбинированный двигатель — паровой для движения в надводном положении и электромотор для подводного плавания с питанием от 400 аккумуляторов. При этом заявленные характеристики выглядели чрезвычайно впечатляющими: мощность «паровика» 300 л.с., а электрического двигателя — 100 л.с., что в теории могло обеспечить скорость в 15 и 10 узлов соответственно. Серьёзной представлялась и дальность, аж до 600 миль на поверхности и 30 миль при «игре в прятки».

Подводный водобронный миноносец, 1892 г.

Однако инженеры из Морского Технического Комитета подвергли критике как сам проект (не вполне заслуженно), так и в особенности характеристики (в чём оказались совершенно правы: их удалось достичь лишь 40 лет спустя). Но автор прекрасно понимал перспективность подводных кораблей. И, по известной традиции, конструктор субмарин обратился со своими идеями за рубеж. В 1892 году, после основательной переработки проекта с учётом замечаний наших моряков, Джевецкий подал новый вариант на конкурс во Францию. Теперь его корабль имел уже 190 т водоизмещения и две паровые машины; вооружение также удвоилось и состояло из четырёх решётчатых торпедных аппаратов его же конструкции. Морское министерство Франции высоко оценило работу, присудив ей вторую премию. (Это при том, что первую не получил никто.) И, между прочим, вскоре уже француз Лобёф построил субмарину «Нарваль» (о ней мы ещё расскажем), многие черты которой повторяли проект подводной лодки Джевецкого.

А Джевецкий продолжал рождать идеи и проекты. В 1897 году он выдал свой знаменитый «водобронный миноносец», по сути дела, полуподводную лодку с тем же комбинированным паровым и электрическим двигателем. Здесь идея вплотную подошла к практическому осуществлению: Морское министерство дало положительное заключение, даже были проведены соответствующие опыты по испытанию «водяной защиты». Конструктор со своими помощниками (в числе которых оказался и знаменитый теоретик и кораблестроитель А.Н. Крылов) «вылизывали» чертежи и идеи в течение пяти лет — и, в конце концов, без пользы.

Такая серия неудач — при вполне здравых идеях — могла бы сломить любого. Но не Джевецкого. Уже во время Русско-Японской войны ему удалось наконец осуществить идею субмарины с комбинированным (бензиновым и электрическим) двигателем на практике. И это в возрасте за 60 лет — уже стариком по тогдашним понятиям! Так неугомонному изобретателю удалось в одиночку пройти едва ли не весь путь подводного судостроения за полвека, от примитивного педального «Подос-кафа» до почти классического «Почтового». Но об этом — в следующих выпусках.

В. КОФМАН

Рекомендуем почитать Мотоцикл-пила Наверное, я никого не удивлю, сказав, что заготовка дров на зиму — одно из самых трудоемких дел сельского жителя. Еще бы, совсем непросто распилить несколько кубометров древесины! А нельзя... ЧЕТВЁРТОЕ — ЛИШНЕЕ Обычно в поговорке упоминают пятое колесо. Однако некоторые автоконструкторы пользуются формулой, нашедшей своё отражение в названии нашего материала. Они действительно считают четвёртое...

Два человека, сдвинувшие в России «подводное дело» с мёртвой точки, заслуживают отдельного повествования. Хронологически первым стал Иван Фёдорович Александровский, преподаватель черчения и рисования, всегда интересовавшийся современной техникой и технологиями. Как только во Франции Луи Дагер изобрёл пригодный для использования способ запечатления изображений, ставший впоследствии фотографией, Александровский тут же ознакомился с методом и открыл в Санкт-Петербурге фотоателье, одно из первых в мире. Именно это его увлечение, ставшее профессией, и привело изобретателя к подводному делу. В 1853 году, перед началом Крымской войны, он посетил Британию, где много фотографировал и лицезрел неисчислимые ряды кораблей «Владычицы морей», готовые к походу к берегам Крыма с целью «проучить этих русских».

Два человека, сдвинувшие в России «подводное дело» с мёртвой точки, заслуживают отдельного повествования. Хронологически первым стал Иван Фёдорович Александровский, преподаватель черчения и рисования, всегда интересовавшийся современной техникой и технологиями. Как только во Франции Луи Дагер изобрёл пригодный для использования способ запечатления изображений, ставший впоследствии фотографией, Александровский тут же ознакомился с методом и открыл в Санкт-Петербурге фотоателье, одно из первых в мире. Именно это его увлечение, ставшее профессией, и привело изобретателя к подводному делу. В 1853 году, перед началом Крымской войны, он посетил Британию, где много фотографировал и лицезрел неисчислимые ряды кораблей «Владычицы морей», готовые к походу к берегам Крыма с целью «проучить этих русских».