Результат оказался достойным: совсем небольшие по современным меркам субмарины, предназначенные, в общем-то, для сугубо прибрежной деятельности, скорее для «работы» в пределах гаваней, вели себя вполне предсказуемо даже в открытом море. Так уже на испытаниях они проходили по 50 миль в Атлантике, причём 10 из них в подводном положении на максимальной 7-узловой скорости. Отличное достижение, а если учесть то, что некоторые единицы первой серии смогли о, чудо! превысить проектную скорость, работу американских конструкторов и кораблестроителей можно признать очень удачной. (Вспомним французские лодки, в большинстве своём не добиравшие и половины проектных скоростных характеристик.) Качество постройки тоже не вызывало нареканий: число аварий не заставляло механиков опускать руки. Даже с такими примитивными перископом и компасом одна из лодок шла под водой по прямой в течение двух часов, ни разу не подвсплывая для наблюдения.

Удивительно, но примитивные «ашки» прослужили в американском флоте почти 20 лет; их отправили на слом только после «Великой войны», в период тотального сокращения ВМС практически всех главных морских держав мира. Они прошли несколько модернизаций (начиная практически со времени вступления в строй) с установкой пары более современных перископов и усовершенствованного оборудования, а также изменения формы надстройки и рубки. Стоит отметить, что в изначальном варианте рубка была очень небольшой, зато бронированной! Её стенки покрывали настоящие плиты толщиной 102 мм, как на многих тогдашних крейсерах. В надводном положении на палубе человеку просто негде было примоститься, поэтому над рубкой приделали небольшой лёгкий навесной мостик, похожий на насест.

Подводная лодка № 4, Англия, 1903 г.

Строилась фирмой «Виккерс» на верфи в Барроу по американской лицензии. Тип конструкции однокорпусный. Водоизмещение подводное/надводное 113/122 т. Размеры: длина 19,46 м, ширина 3,58 м, высота корпуса 3,0 м. Материал корпуса: сталь. Глубина погружения до 30 м. Двигатель: бензиновый мотор мощностью 160 л.с. + электромотор мощностью 74 л.с., скорость надводная/ подводная проектная 8/7 уз., на испытаниях 8,5/7,2 м. Вооружение: один 450-мм торпедный аппарат в носу (3 торпеды). Экипаж: 8 чел. В 1903 г. построено 5 единиц (№№ 1 — 5). № 4 использована в 1912 г. в качестве цели, поднята и сдана на слом в том же году, как и № 5. Остальные сданы на слом в 1913 г.

Нельзя не заметить, что новые владельцы фирмы не постеснялись выжать из своей удачи максимум. Несложные и небольшие лодки обходились США по 170 тыс. долларов, из которых, как подсчитали финансовые специалисты флота, едва ли не 100 тысяч приходилось на чистую прибыль! Причина проста: в момент заключения контрактов никто из заказчиков просто не представлял себе, сколько может стоить «подводное чудо» — боевая единица совершенно нового класса. А Райс и Фрост отнюдь не собирались заниматься благотворительностью. И отчасти это было обоснованно: ведь в предшествующие годы фирма Холланда строила лодки практически исключительно за счёт собственных средств, а правительство их отвергало, не компенсируя затраты и заставляя предпринимателей всё глубже залезать в долги. Теперь же настал час расплаты.

Кстати, новым хозяевам холландовского наследства удалось пристроить даже отвергнутый отечественным флотом «Фултон». Вскоре разгорелась русско-японская война и, в итоге, «Фултон» присоединился к русским «подводным колесницам»: в апреле 1904 года подводную лодку в обстановке полной секретности приобрело Морское министерство России. Летом того же года на специально арендованном транспорте (что любопытно, британском!) «Фултон» приобретение доставили в Гельсингфорс, откуда по железной дороге отправили «малой скоростью» на Дальний Восток в полуразобранном виде. Формально субмарина, получившая имя «Сом», вступила в строй в январе 1905 года, за пять месяцев до трагической Цусимы, однако в бою использовать её так и не удалось из-за отсутствия торпед. Дело в том, что 450-мм торпеды пришлось заказать в Германии известной в то время фирме «Шварцкопф», едва ли не главному конкуренту британского Уайтхеда». Когда 9 февраля у Владивостока показались японские корабли, начальство отдало приказ выйти лодке в море и атаковать неприятеля. Хорошо, что об отсутствии оружия вспомнили и распоряжение отменили. Фактически «Сом» проходил испытания до окончания войны, выходя несколько раз в боевые походы из гавани Владивостока на расстояние аж до 120 миль. Отличный результат, как мы увидим чуть ниже при наблюдении за первыми походами таких же лодок у главной морской державы мира.

Японский «Холланд»

Действительно, американской фирме удалось окончательно закрепить свой триумф, получив заказ от самой «Владычицы морей». В течение многих лет флегматично наблюдавшее за «подводной вознёй» британское Адмиралтейство резко встрепенулось в первые же месяцы нового века, получив сведения об успехах в этой области своих главных конкурентов на океанских просторах. В мае 1900 года Первый Морской лорд адмирал Уолтер Керр недвусмысленно заявил: «Делом развития субмарин нельзя более пренебрегать, и мы должны подхватить его». После чего добавил: «Первое, что нам необходимо, проект». Меткое замечание. Однако ввиду полного пренебрежения собственными разработками в предыдущие годы, никаких пригодных проектов на наличие просто не было. Единственным реально быстрым решением становилась закупка «на корню» у своих же конкурентов. Таковых имелось только два: Соединённые Штаты и Франция. Притом европейские соседи достигли, пожалуй, куда более впечатляющих успехов: даже «Гюстав Зедэ» ни в чём не уступала холландовским субмаринам, во всяком случае, на бумаге, не говоря уже о строившемся «Нарвале», а во многом французские лодки превосходили заокеанские. Однако из чисто политических соображений закупка проекта или, тем более, лицензии, или, не дай бог, готовых лодок у Франции сочли делом совершенно невозможным.

Итак, оставались только американцы-субмарины фирмы Райса и Фроста и «колесницы» Лэйка. Последние англичане благоразумно отвергли после сравнения проектных данных. Остался только один продавец. Благо, контрагент сам жаждал контракта. Райс тут же отправился в Англию, где американского капиталиста представил лордам Адмиралтейства другой, куда более известный миллионер Ротшильд. Не просто из любви к предприимчивому «коллеге»: финансист имел значительные интересы в фирме «Виккерс», которую он и пытался продвинуть (и протолкнул-таки) в качестве главного и единственного строителя.

Начались интенсивные переговоры, проводившиеся в обстановке самой высокой секретности. Шаг за шагом заокеанскому предпринимателю удавалось добиваться своего. Англичане изначально предполагали, что с их, безусловно, выдающейся судостроительной промышленностью они сумеют сами построить подводные лодки, закупив только чертежи. Однако Райс добился того, что всемирно известная фирма будет работать по лицензии, с помощью американских специалистов. Его же «команда» должна была участвовать в испытаниях. Довольно унизительно, но практичные англичане вскоре поняли, что они не «знают о субмаринах всё», как самоуверенно заявляли официальные лица Ройял Нэйви всего парой месяцев ранее. Столь же недвусмысленными являлись и финансовые условия: «Виккерс» обязался платить половину прибыли, полученной от постройки подводных лодок всех, а не только заказанной первой пятёрки! Впрочем, британские капиталисты также не остались в накладе: их собственная прибыль составила около 70%. В общем, имели место типичные «разводка» и «распил»; лодки вышли поистине «золотыми», примерно в ту же цену, что и американские. Адмиралтейству оставалось утешаться тем, что «качество постройки являлось великолепным, даже несравненным». Да и «Виккерс» (включая его видных акционеров «лоббиста» Ротшильда и американца Хайрема Максима) никак не остался внакладе. Дело в том, что в момент некоторой финансовой «заминки» у «Электрик Боут» куда как более богатый «Виккерс» откупил около трети акций. Получалось, что английская фирма не довольствовалась лишь собственной прибылью, но имела ещё и свою долю от уплаченных американцам за лицензию сумм и профита от постройки субмарин в Соединённых Штатах. Схема вполне типичная для «свободного капитализма» как тогда, так и сейчас. Американское правительство спохватилось только ближе к началу Первой мировой войны и заставило «Электрик Боут» выкупить свои акции у иностранного государства.

Вернёмся, однако, к самим лодкам. В ходе постройки и позже, когда уже готовые субмарины одна за другой начали попадать в аварии, возник слух о том, что «фенийский бунтарь» (естественно, Холланд) предоставил «не те» чертежи, изобилующие злонамеренными ошибками! Несусветная глупость: к тому времени Холланд уже не являлся единственным конструктором, и чертежи в точности соответствовали тем, по которым одновременно строились американские «эддеры». Ко всему, от ирландского национализма у Холланда ничего не осталось, зато уже давно у него в полной мере появилась конструкторская гордость за свои «продукты».

Общее расположение подволной лодки типа «Сом» (бывший «Фултон»):

1, 8, 9 — резервуары воздуха высокого давления; 2 — торпедозаместительная цистерна; 3 — компас; 4 — главная балластная цистерна; 5 — трюмный насос; 6 — аккумуляторная яма; 7 — топливная цистерна; 10 — торпедный аппарат; 11 — дифферентная цистерна; 12 — уравнительная цистерна; 13, 18 — вспомогательная цистерна; 14 — кингстон; 15 — бензиновый двигатель Отто-Дейц; 16 — муфта; 17 — упорный подшипник; 19 — гребной электромотор

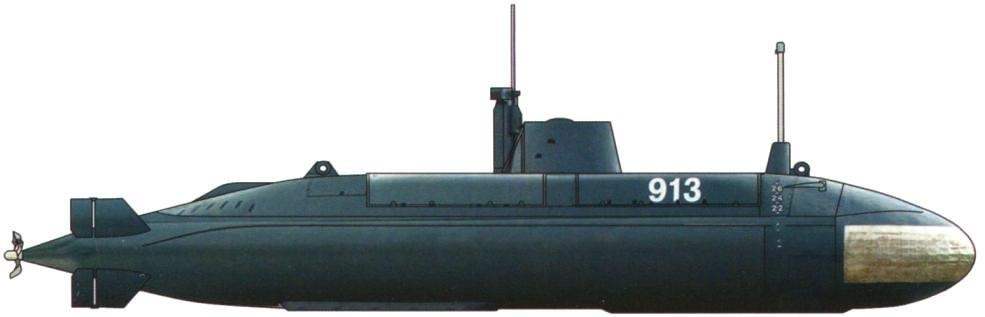

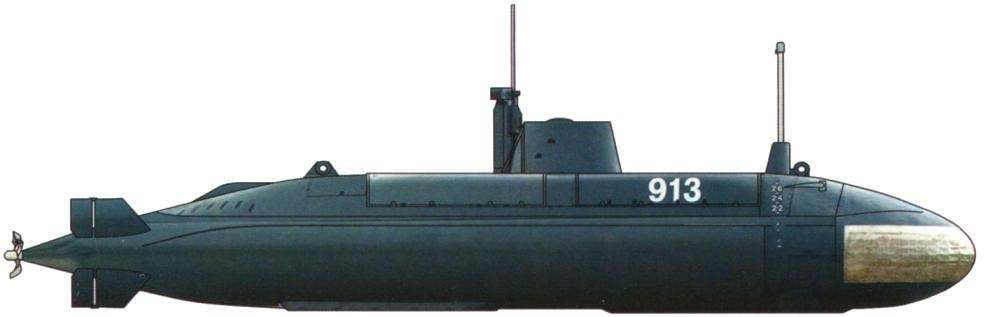

Подводная лодка «Судак» (типа «Щука»), Россия

Строилась на Невском заводе в Санкт-Петербурге, с установкой оборудования американского производства. Тип конструкции однокорпусный. Водоизмещение подводное/надводное 110/120 т. Размеры: длина 20,45 м, ширина 3,65 м, углубление 2,9 м. Материал корпуса: сталь. Глубина погружения до 30 м. Двигатель: бензиновый мотор мощностью 160 л.с. + электромотор мощностью 60 л.с., скорость надводная/подводная проектная 8,5/6 уз. Вооружение: один 450-мм торпедный аппарат в носу (3 торпеды). В годы Первой мировой войны установлено одно 37-мм орудие. Экипаж: 18 — 20 чел. В 1906 1907 гг. построено 6 единиц («Щука», «Пескарь», «Стерлядь», «Белуга», «Лосось» и «Судак»). «Лосось» и «Судак» перевезены на Чёрное море в 1907 г. В 1918 г. выведены из состава флота, захвачены сначала германскими войсками, затем англо-французскими интервентами. Затоплены в апреле 1919 г. англичанами, подняты в 1932 г. «Лосось» служил в качестве учебного макета, в 1975 г. сдан на слом, «Судак» постигла та же участь сразу после подъёма. Остальные захвачены немцами в Ревеле (Таллинн) в 1918 г. и отправлены в Германию на разделку

Постройка британских «холландов» протекала столь же быстро, как и американских, а в строй они вошли даже раньше. За океаном не спешили с приёмкой, предпочитая отладить принципиально новые боевые единицы на верфях. А англичанам пришлось в полной мере хлебнуть горькой воды, проскочив за время испытаний весь путь «подводных первопроходцев». Впрочем, практичные англичане ввели немало полезных вещей, например, впервые придали своим лодкам плавбазу — торпедно-канонерскую лодку «Хэзард», даже не слишком старую.

После вступления в строй практические испытания стали куда как более серьёзными. Так, в 1903 году все пять единиц совершили «большой поход» из Портсмута вокруг о. Уайт. Понятно, что в подводном положении субмарины не смогли бы совершить такую «морскую прогулку», но и на поверхности их отнюдь не ждал триумф. Слабенькие и ненадёжные бензиновые моторы той поры в полной мере проявили свой «поганый» характер. Три лодки смогли одолеть всего одну милю(!), а из оставшейся пары только одна смогла преодолеть расстояние до рейда Коуз. В общем, полное фиаско. Но постепенно подводные судёнышки втягивались в службу: уже на следующий год на флотских манёврах эскадры Канала им засчитали четыре «попадания» в броненосцы условного противника. Тем не менее, англичане здраво оценивали возможности первой серии своего «потаённого флота» и приписали всю пятёрку к береговой обороне главной базы в Портсмуте. Столь же дисциплинированно все «холланды» британского розлива отправились на слом за девять месяцев до начала Первой мировой войны раньше других субмарин этого типа среди всех стран-владельцев.

А число последних между тем быстро росло. Пример ведущих морских держав мира, Британии и США, вызвал прилив энтузиазма (и заказов для «Электрик Боут») в других странах. За лидерами последовали Россия и Япония, для которых дополнительным стимулом стала вспыхнувшая в 1904 году Русско-японская война. Обе стороны немедля бросились в фирму Райса за лодками. И обе, по сути, опоздали, хотя поставщик работал в поте лица. Пять японских «эддеров» в течение 1904 года успели собрать в США на верфях компании «Фор Ривер», разобрать на части и доставить их в Ёкосуку в декабре. На том дело застопорилось: сборка на месте заняла ещё полгода, и субмарины даже формально удалось принять только к шапочному разбору, в мае следующего года, после Цусимского сражения. А реально все пять лодок, без особых претензий получившие номерные обозначения с 1 по 5, могли начать действовать только поздней осенью, когда война уже завершилась.

Не лучшим образом обстояли дела и в России. Хотя Морское министерство успело благословить Невский завод в Санкт-Петербурге на подписание контракта ещё до начала войны, в сентябре 1903 года, реально работы начались уже после начала боевых действий. В отличие от японцев, осиливших лишь сборку готовых субмарин с помощью американских специалистов, российский вариант был значительно ближе к британскому. Невский завод закупил лицензию на право строить в течение 25 лет лодки по проектам Холланда, а точнее «Электрик Боут». При этом корпуса первой серии изготавливались в России самостоятельно, а вот «начинку» пришлось привозить из Соединённых Штатов. Так или иначе, война подстегнула процесс: в начале мая 1904 года заложили сразу пять субмарин, получивших по уже наметившейся традиции «рыбьи» имена. Первой в строй вошла «Щука», но состоялось это лишь в июне 1905 года, а во Владивосток она прибыла (по железной дороге, на платформе без разборки) в самом конце года, после завершения военных действий. Прочие же единицы поступили на вооружение только в следующем году, а дозаказанный дополнительно «Судак» — в 1907-м. Их на Дальний Восток, где после разгрома русского флота оставались лишь незначительные силы, даже и не пытались отправить.

В результате использование субмарин в Русско-японской войне так и не состоялось.

Между тем, командование Объединённого флота постепенно начинало нервничать: разведка за полтора года войны доставила более 1000 сообщений о подводных лодках, в том числе свыше 80 — конкретно о русских. Японцы опасались, что 2-я Тихоокеанская эскадра прихватит на борту сопровождавших её транспортов, это самое непонятное «секретное оружие». Не в последнюю очередь такого рода опасения заставили потратить на выплаты агентам, «сопровождавшим» поход З.П. Рожественского, около миллиона иен — очень значительная сумма. Тем более, после трагедии близ Порт-Артура 15 мая 1905 года, когда на русских минах подорвались и затонули сразу два броненосца — треть японских кораблей этого класса. Моряки Страны восходящего солнца усмотрели вблизи русские подводные лодки, по которым несколько кораблей открыли огонь, причём только один «Сикисима» израсходовал 230 снарядов среднего калибра (76 152-мм). Именно эти предположения (они считались более чем серьёзными) заставили соблюдать полнейшую секретность об обстоятельствах гибели броненосцев, даже для большей части командиров своего флота, до самого конца войны. Не в последнюю очередь именно опасениями в отношении русских субмарин объяснялась та осторожность, с которой противник действовал при обстреле Владивостока.

Подводная лодка «Лосось», Севастополь, 1912 г.

Впрочем, и российская сторона не отстала в своеобразной борьбе с невидимым (в буквальном смысле слова) противником. Многие моряки, участвовавшие в Цусимском сражении, «видели» подводные лодки, а капитан 1 ранга Добротворский в своих воспоминаниях указывал на неприятельские субмарины, «топившие» наши броненосцы, как на одну из основных причин поражения.

Что до самих «опоздавших» субмарин, то и японские, и русские «эддеры» весьма незначительно отличались от прототипа. Наши «щуки» с самого начала имели перископы и увеличенную рубку изменённой формы модификации, предпринятые на заокеанских прототипах только после ввода в строй. Моряки Страны восходящего солнца захотели получить большую глубину погружения, для чего их единицы получили дополнительные бронзовые накладки-«обручи» на корпусе. И всё же «паспортная» глубина ограничивалась 38-ю метрами. Ещё «японки» получили на вооружение самые современные торпеды образца 1905 года. Как и британцы, японцы к моменту ввода лодок в строй оборудовали для них плавбазы, причём сразу две единицы. Большое внимание уделили они и созданию спасательной службы, закупив в Италии и Швеции самые современные суда этого назначения. Как мы увидим в дальнейшем, не зря.

За серьёзными игроками на океанских просторах в погоне за подводными лодками попытались последовать и менее амбициозные морские державы. Переговоры велись со многими европейскими странами; от покупки готовых лодок или лицензий на их постройку некоторых из потенциальных покупателей отпугивала в основном высокая цена. «Сдюжила» лишь Голландия, заложив на верфи «Де-Шельде» летом 1904 года свой «холланд». Постройка шла, конечно же, не слишком быстро, но для маленькой страны с полным отсутствием опыта в области подводного судостроения и за два года до вступления в строй можно считать неплохим результатом. Собственно, и «кораблестроительные гиганты» затрачивали примерно столько же времени. Нидерландский «эддер» получил обозначение «О.1» от соответствующего написания слова «подводная лодка» на голландском Onderzeeboot за номером 1. Таким образом, общее число построенных по данному проекту субмарин достигло 25 штук. Первоначально пять единиц такого же типа планировала закупить Бразилия, но обширная программа создания мощного флота в самой крупной южноамериканской державе лопнула по финансовым причинам. Аналогичная судьба постигла и планировавшийся португальский заказ. Позже обе страны всё же «закупили» субмарины, но уже у нового поставщика — Италии. Обошла американских «концессионеров» и Швеция. Её правительство снарядило инженера Карла Риксона в Соединённые Штаты ещё на стадии постройки тамошних «эддеров». Представителя нейтральной и вроде бы ни на что не претендующей страны не сочли за конкурента. А зря: достаточно вспомнить о предыдущих шведско-американских упражнениях с участием Норденфельда. И Риксон вывез на родину не дорогущую лицензию, а в собственной голове и набросках большинство «ноу-хау». Это позволило ему заложить в 1902 году как бы собственную лодку. В результате «Хайен», конечно же, сильно напоминала «эддеры», но никаких карательных санкций со стороны многоопытного Райса и его советников не последовало.

В сущности, покупка многолетних лицензий на продукцию «Электрик Боут» Россией и Британией оказалась делом совсем мало полезным. Собственные конструкторы и КБ появлялись практически во всех странах. Так детище Холланда стало фактически «общественным достоянием», хотя данные и чертежи его субмарин, произведённых в странах-обладателях лицензий, оставались секретными едва ли не до начала Первой мировой войны.

Зато сам изобретатель попал в сети обладателей прав и капитально запутался в них. После окончательного разрыва с «Электрик Боут» в марте 1904 года Холланд организовал новую фирму. Он начал с попытки создать лодку нового собственного проекта, которая отличалась бы более высокой надводной скоростью. Но практически все его патенты уже находились в руках бывших компаньонов (а позже работодателей), и уже пожилой «ирландский бунтарь» даже не решился судиться с ними за восстановление своих прав. Значит, не мог и строить субмарины, по крайней мере, в США, а следовательно, получить заказ от Морского министерства. Пришлось продавать проект в воюющую Японию. Там на государственном заводе в Кобэ в 1905 — 1906 годах и были построены последние истинно холландовские субмарины, получившие номера 6 и 7. Они в целом повторяли общие черты прототипа «Фултона», но имели заметно меньшие размеры: надводное водоизмещение составляло 57 т и 78 т, а подводное 63 т и 95 т соответственно.

Прослышав о переговорах, его бывшие компаньоны начали настоящую войну против изобретателя и принудили участвовать его в юридических «разборках», требовавших денег и связей. Холланду так и не удалось привлечь в свою новую фирму новых могущественных финансистов или лоббистов. «Ирландскому бунтарю» пришлось окончательно отойти от дел.

В конце жизни он уже сам отказывался даже давать консультации по подводному делу, отсылая желающих… в Вашингтон, к политикам, «которые скажут вам, что я ничего не понимаю в этом предмете». Родоначальник серийных субмарин тихо скончался, забытый прессой и публикой, на самом пороге Великой войны, в августе 1914 года.

Рекомендуем почитать УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЗИНОМОТОР До сих пор подавляющее большинство моделей подводных лодок с резиномотором класса ЕL-500 (длиной до 500 мм) строятся по одной схеме. Однако принятый вариант с отъемными носовой и... ПИОНЕРСКИЙ МОТОБЛОК Какой экспонат выставки самый интересный? Очевидно, тот, у которого больше всего посетителей, на который чаще других наводят объективы фотоаппаратов. Таким экспонатом на Московской...

Мы оставили неутомимого труженика подводного судостроения Джона Холланда в самом конце XX века, в тот момент его карьеры, когда создаётся впечатление, что наконец-таки его многолетние труды увенчались успехом. Действительно, созданная им субмарина, названная его же именем, наконец-таки вошла в состав флота Соединённых Штатов. На стапелях фирмы, также носящей имя «Холланд», строилась следующая лодка, девятая по счёту, в проект которой были внесены дополнительные улучшения. К ней проявили интерес морские агенты некоторых иностранных держав уже тогда, когда монтировался только корпус. Казалось, ещё один шаг и продукция конструктора сможет вырваться на «оперативный простор».

Мы оставили неутомимого труженика подводного судостроения Джона Холланда в самом конце XX века, в тот момент его карьеры, когда создаётся впечатление, что наконец-таки его многолетние труды увенчались успехом. Действительно, созданная им субмарина, названная его же именем, наконец-таки вошла в состав флота Соединённых Штатов. На стапелях фирмы, также носящей имя «Холланд», строилась следующая лодка, девятая по счёту, в проект которой были внесены дополнительные улучшения. К ней проявили интерес морские агенты некоторых иностранных держав уже тогда, когда монтировался только корпус. Казалось, ещё один шаг и продукция конструктора сможет вырваться на «оперативный простор».