Я живу в области, где высока возможность радиоактивного заражения продуктов питания и окружающей среды. Чтобы обнаружить загрязненные радионуклидами объекты, участки земли, определять границы и уровень такого загрязнения, мне пришлось изготовить несложный дозиметр. Схема его проще тех, которые печатались в специальной литературе, он не требует сложных наладочных работ, допускает замену элементов в широких пределах.

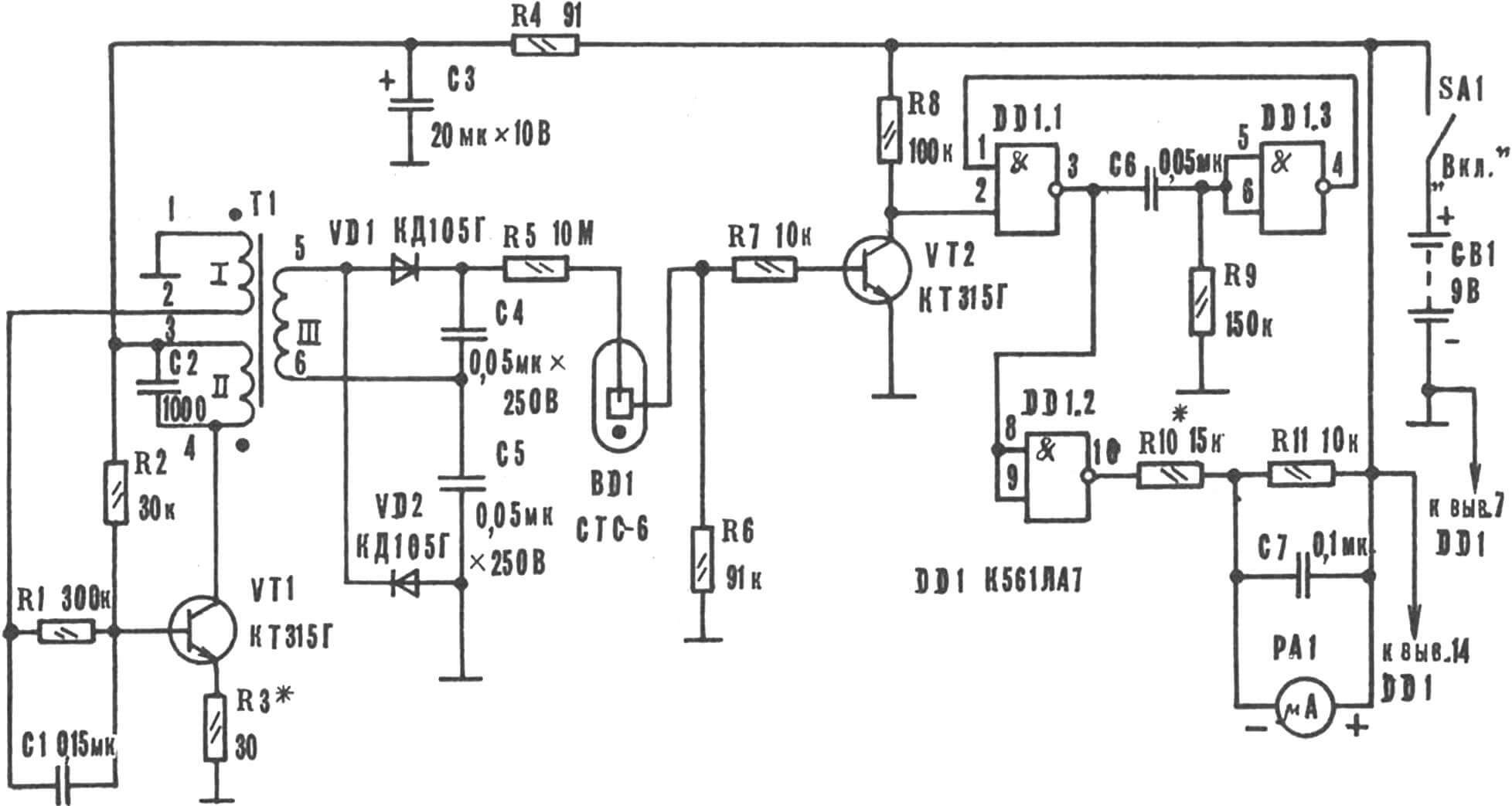

Принципиальная схема дозиметра — на рисунке 1. На транзисторе VT1 собран автогенератор, который вместе с повышающим трансформатором Т1 образует преобразователь напряжения. Подключенный к обмотке III выпрямитель, собранный по схеме удвоения напряжения, вырабатывает постоянное напряжение уровнем около 360 В для питания датчика ионизирующего излучения BD1. Формируемые им импульсы усиливает транзистор VT2, после чего они поступают на ждущий мультивибратор, собранный на логических элементах DD1.1 и DD1.3. С приходом запускающего импульса мультивибратор вырабатывает прямоугольный импульс постоянной длительности и амплитуды. Частота этих импульсов соответствует частоте импульсов, формируемых датчиком BD1. К выходу мультивибраторов через согласующий элемент DD1.2 подключен микроамперметр РА1, по отклонению стрелки которого судят об уровне радиации.

При излучении, не превышающем естественного фона, стрелка прибора находится на начальной отметке шкалы. При повышении уровня радиации возрастает частота импульсов, формируемых датчиком BD1, и пропорционально увеличивается отклонение стрелки прибора.

Трансформатор Т1 намотан на броневом сердечнике типа СБ-22 из карбонильного железа. Обмотка I содержит 10 витков провода ПЭВ-1 0,12, обмотка II — 20 витков ПЭВ-1 0,12, обмотка III — 1000 витков ПЭВ-1 0,08.

Корпус трансформатора склейвают эпоксидным клеем; тем же способом его крепят к плате.

В приборе возможно использовать любые маломощные транзисторы соответствующей проводимости, но транзистор VT1 должен иметь коэффициент статической передачи тока не меньше 80. Микросхему К561ЛА7 можно заменить на К176ЛА7, диоды КД105Г — на Д226Б. Резисторы — МЛТ-0,125 (кроме R5 марки С3-14). Конденсаторы С4, С5 — типа МБМ на 250 В (при их замене следует учитывать, что амплитуда напряжения на них достигает 200 В); остальные — любые малогабаритные.

Микроамперметр — М476, с током полного отклонения стрелки 100 мкА; но возможно использование любого малогабаритного прибора на ток 100—200 мкА.

В качестве SA1 применен ползунковый переключатель диапазонов переносного радиоприемника (например, от «Селги» или «Альпиниста»).

Самая дефицитная деталь дозиметра — датчик ионизирующего излучения (или, как его иначе называют, счетчик Гейгера). Вместо указанного на схеме датчика СТС-6 можно использовать и другие (например, СТС-5, СБТ-11, СБМ-20).

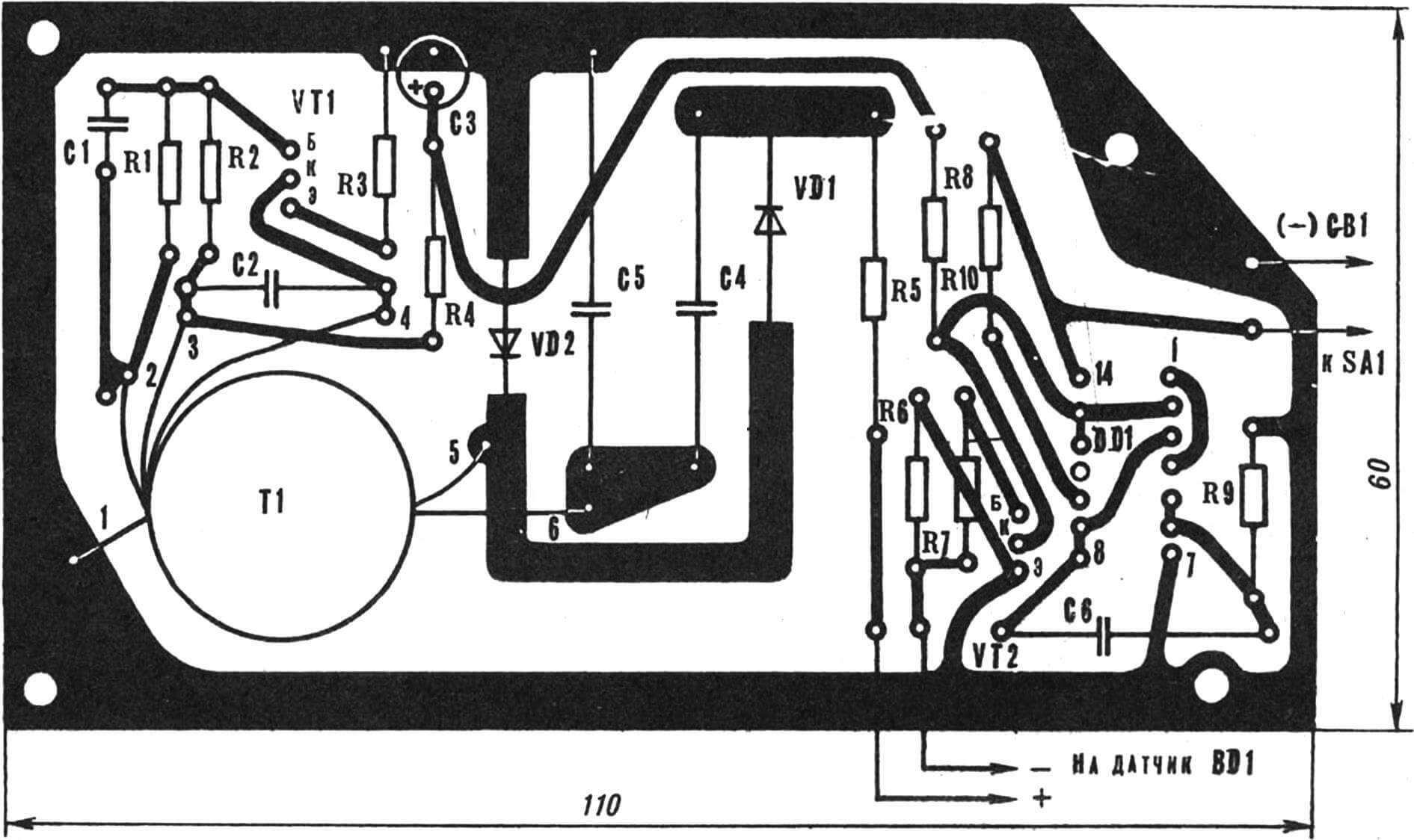

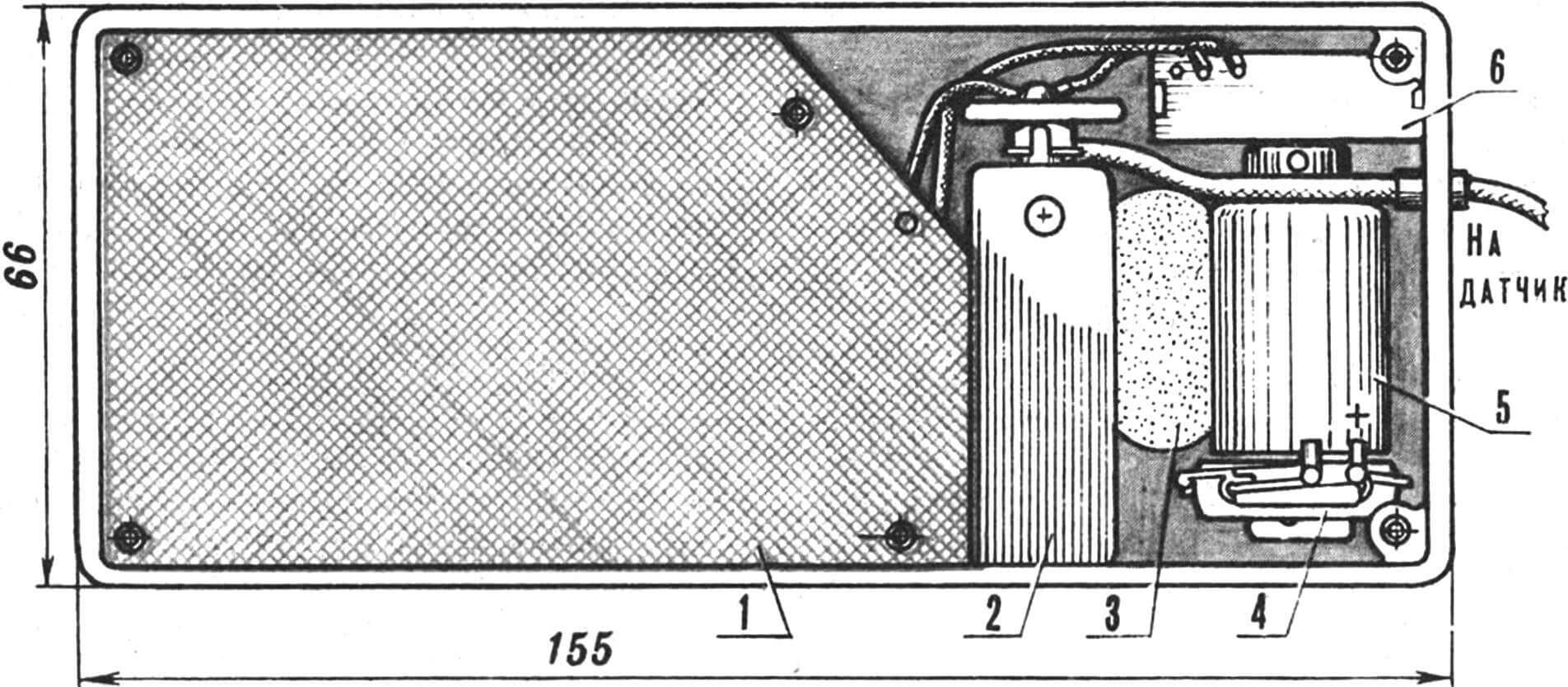

Часть элементов индикатора смонтирована на печатной плате из одностороннего фольгированного стеклотекстолита (рис. 2). Внутренняя компоновка прибора — на рисунке 3.

1 — печатная плата, 2 — батарея «Корунд», 3 — поролоновая прокладка, 4 — элементы С7 и R11, 5 — микроамперметр, 6 — выключатель питания.

Корпус размером 155X60X32 мм изготовлен из листового пластика толщиной 2 мм на эпоксидном клее. Печатная плата крепится на стойках из отрезков алюминиевой трубки, в которых нарезана резьба М3. Стойки, микроамперметр и выключатель питания приклеены эпоксидкой к лицевой панели. К выводам РА1 подсоединены конденсатор С7 и резистор R11.

Питается дозиметр от батареи типа «Корунд» напряжением 9 В (потребляемый ток не больше 15 мА). Она подключена через разъем, в качестве которого используется контактная планка от такой же, но «севшей» батареи. Габариты корпуса позволяют использовать в качестве источника питания и аккумуляторную батарею типа 7Д-0,1, имеющую аналогичный разъем.

Корпус закрыт крышкой из того же пластика; под ней проложена прокладка из поролона по размеру корпуса. Крышка крепится (заодно с печатной платой) к стойкам винтами М3. Сверху корпус окрашен нитроэмалью, надписи нанесены тушью и закреплены бесцветным нитролаком.

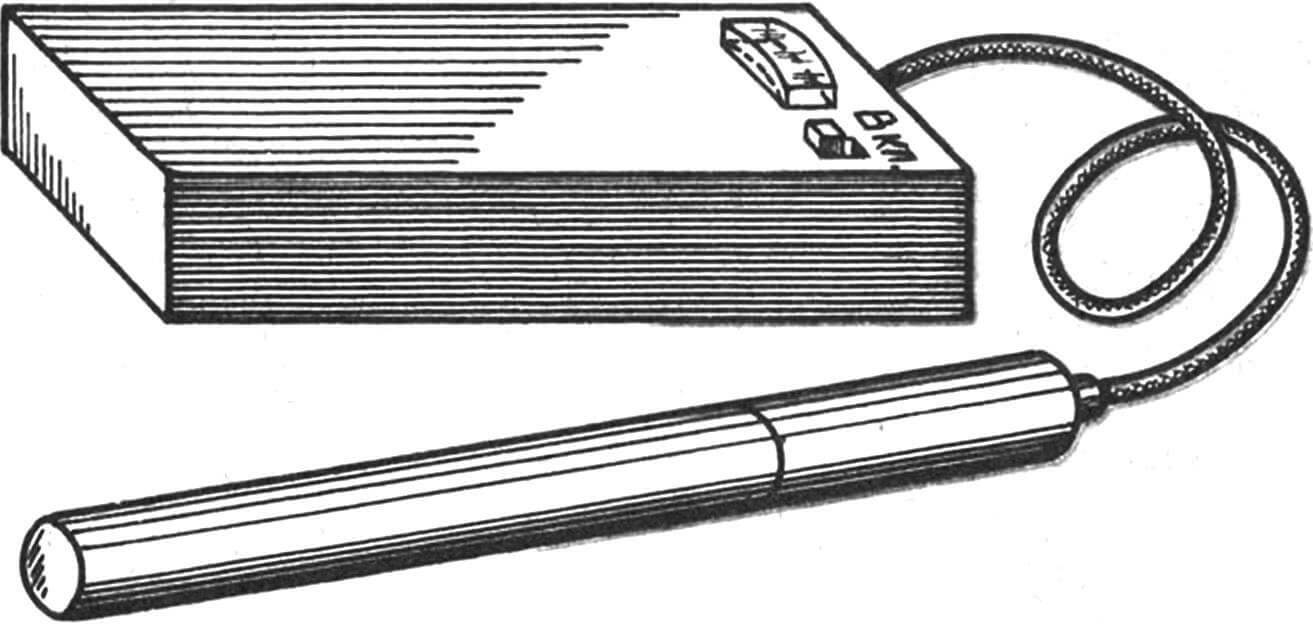

Датчик СТС-6 помещен в отрезок пластиковой трубки с внутренним диаметром 22 мм, длиной 260 мм и соединен с электронной частью прибора гибким двухжильным проводом, например, от слухового аппарата (рис. 4).

Если при изготовлении дозиметра будет использован малогабаритный датчик, например СБМ-20, его можно поместить внутри корпуса прибора, увеличив ширину последнего на величину диаметра датчика.

Налаживание устройства начинают с установки напряжения на выходе высоковольтного преобразователя. Для этого подбирают такое сопротивление резистора R3, чтобы уровень напряжения на катоде диода VD1 относительно «минуса» батареи питания соответствовал величине, рекомендованной в паспорте на используемый датчик. Для СТС-6 уровень рабочего напряжения составляет 360—440 В. Измерение производится вольтметром с большим входным сопротивлением, например ВК7-9.

При необходимости уровень напряжения на выходе преобразователя можно повысить, увеличив емкость конденсаторов С4 и С5, например до 0,1 мкФ.

Далее подбором сопротивления резистора R10 стрелку микроамперметра устанавливают на начальное деление шкалы, соответствующее уровню естественного фонового излучения в данной местности. Для получения на шкале еще одной отметки воспользуйтесь излучением экрана телевизора. (На поверхности экрана работающего телевизора уровень ионизирующего излучения составляет 30—40 мкР/час.) Поднесите датчик BD1 вплотную к экрану — стрелка прибора отклонится к определенной отметке. С достаточной степенью точности можно принять эту отметку за уровень излучения 35 мкР/час. При необходимости показания микроамперметра корректируют подбором величины сопротивления резистора R10.

Для датчика СТС-6 частота импульсов фона составляет около 100 имп./мин, то есть при измерении естественного фонового излучения на микроамперметр РА1 поступает приблизительно 100 коротких электрических импульсов в минуту. Резистор R11 и конденсатор С7 устраняют резкие, пиковые рывки стрелки прибора.

Шкала дозиметра — линейная, поэтому, имея на ней только две отметки, остальные значения уровней радиации получают, разделив шкалу на пропорциональные отрезки. Разумеется, более точная градуировка прибора возможна лишь в специализированной лаборатории, но для бытовых целей это не требуется.

Трехлетняя эксплуатация показала надежность дозиметра, его экономичность и удобство пользования.

А. МОЛЧАНОВ, г. Ровно