По зеркальной глади водоема стремительно мчится миниатюрное судно. Вот оно резко повернуло вправо, а затем, слегка отклоняясь от курса влево, стало двигаться по дуге. В следующий момент модель остановилась, и, немного покачавшись на волнах, медленно пошла задним ходом.

Вы уже, вероятно, догадались, что все эти действия выполнялись по командам с берега, передаваемым оператором по радио. Однако управлять на расстоянии по радио можно не только плавающими моделями — моторными лодками, катерами, кораблями, но и летающими — планерами, самолетами, ракетами, космическими станциями, и движущимися по суше — автомашинами, танками, комбайнами, тракторами.

Как же осуществляется управление по радио? Какая аппаратура позволяет на расстоянии пускать модель в ход, поворачивать вправо или влево, останавливать ее и т. д.?

Познакомьтесь с принципом действия простейшей аппаратуры для радиоуправления моделью судна. Комплект состоит из пульта управления (рис. 1), передатчика, приемника и исполнительного механизма, связанного с рулем. Передающее и приемное устройства имеют свои источники питания — чаще всего батарейки от карманного фонаря или малогабаритные аккумуляторы.

В качестве пульта управления можно использовать обычную звонковую кнопку. С ее помощью включается передатчик, который через свою антенну излучает радиосигнал, несущий зашифрованную команду. В приемнике модели происходит усиление сигнала и распознавание команды управления, которая воздействует на исполнительный механизм, а тот изменяет положение руля или включает ходовые электродвигатели. В качестве исполнительного механизма часто используется обычное электромагнитное реле.

Так образуется канал радиоуправления, который позволяет как бы протянуть невидимые нити от спортсмена к модели.

Существуют различные варианты аппаратур радиоуправления, и в зависимости от числа каналов связи их можно разделить на одноканальные и многоканальные. Для тех, кто еще не имеет опыта в постройке радиоуправляемых моделей, предлагаем начать с самого простого — с постройки однокомандной аппаратуры. Установив ее на модель с двумя тяговыми электродвигателями, один из которых — реверсивный, можно очень многого добиться: модель будет двигаться в любом выбранном оператором направлении. Достигают этого за счет того, что один из электродвигателей постоянно подключен к источнику тока и направление его вращения не меняется, а изменением вращения второго двигателя управляют движением модели. Причем возможны два варианта исполнения команд.

При выключенном передатчике и включенной модели якоря обоих электродвигателей вращаются в одну сторону, и она будет двигаться вперед, пока оператор не нажмет на командную кнопку передатчика. Тогда якорь второго электродвигателя меняет вращение на противоположное, и модель поворачивает до тех пор, пока оператор не прекратит подавать команду. Таким образом, с помощью одной команды миниатюрное судно можно посылать в любом направлении.

Второй способ отличается тем, что при выключенном передатчике и включенной модели якори электродвигателей вращаются в противоположных направлениях. Модель в этом случае поворачивается вокруг оси, оставаясь на месте. Когда оператор подает команду, один из электродвигателей меняет вращение на противоположное, и модель движется по прямой. Во втором случае объект управления всегда автоматически находится в зоне уверенного приема радиосигнала, и потому достаточно иметь маломощный передатчик, действующий на расстоянии 15—20 м.

Познакомьтесь теперь с техническими характеристиками аппаратуры радиоуправления (см. таблицу).

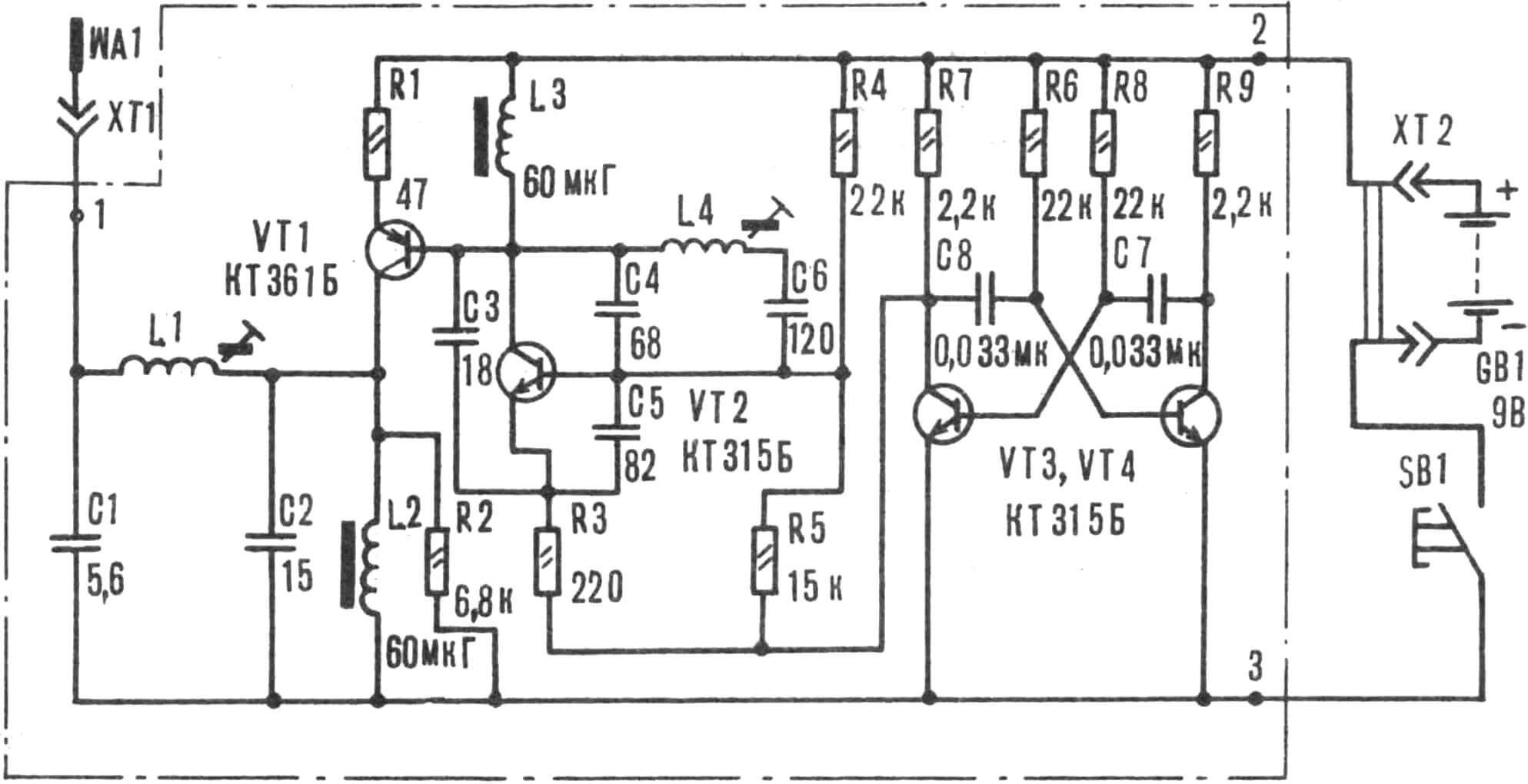

На рисунке 2 представлена принципиальная схема передатчика «Сигнал-1». Если нажать на кнопку SB1, то на усилитель мощности (выполнен на транзисторе VT1) и на мультивибратор (собран на транзисторах VT3, VT4) поступит через разъем ХТ2 напряжение источника питания GB1. Происходит поочередное открывание транзисторов VT3, VT4, и на их коллекторах возникнут противофазные импульсы тока, близкие по форме к прямоугольным, с частотой 1000 Гц (ее подбирают конденсаторами С7, С8 и резисторами R6, R8). В момент, когда транзистор VT3 находится в открытом состоянии, сопротивление его участка «коллектор-эмиттер» подключается к нижним выводам резисторов R3, R5, и собранный на транзисторе VT2 задающий генератор возбуждается и генерирует колебания несущей (рабочей) частоты. Ее значение зависит от емкости конденсаторов С4, С6 и индуктивности катушки L4. Конденсаторы С3, С5 образуют емкостный делитель, благодаря которому между коллектором и эмиттером VT2 создается положительная обратная связь по переменному току, и каскад возбуждается.

Резисторы R4, R5 определяют режим работы транзисторов VT1 и VT2 по постоянному току. Напряжение смещения задается резисторами R1, R3 соответственно. Нагрузкой задающего генератора служит дроссель L3, с которого импульсно-модулированный сигнал поступает на базу транзистора усилителя мощности, а затем с нагрузочного дросселя L2, зашунтированного резистором R2, этот сигнал через катушку индуктивности L1 и разъем ХТ1 подают в антенну WA1. Катушка L1 совместно с конденсаторами С1, С2 образуют колебательный контур, необходимый для оптимального согласования передатчика с антенной WA1.

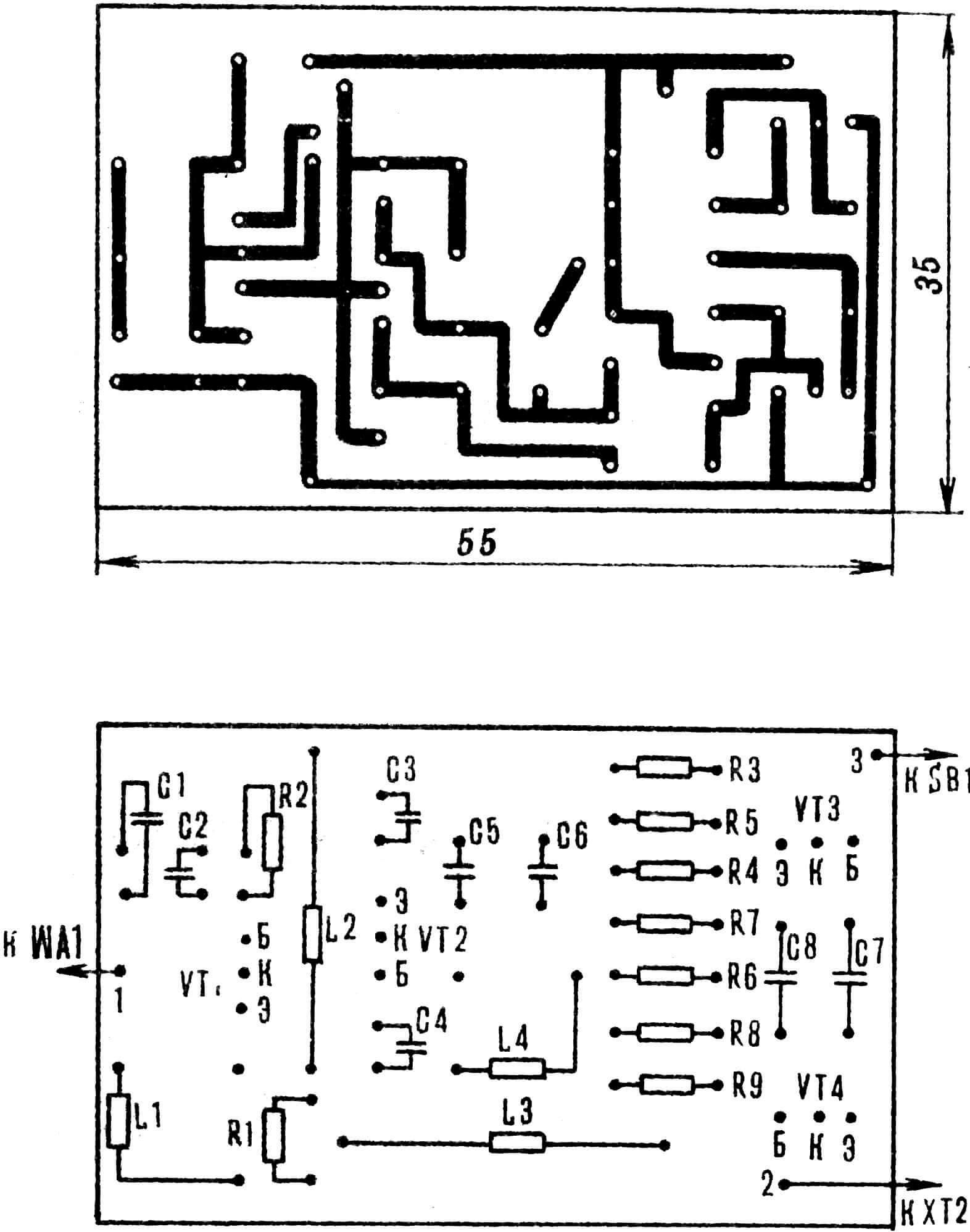

Передатчик собран на печатной плате размером 55X35 мм, изготовленной из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1 мм (рис. 3).

Вместо указанных на схеме транзисторов можно применить аналогичные приборы с любым буквенным индексом. У VT1 и VT2 статический коэффициент передачи по току h21э ≥60, а у VT3 и VT4 он не менее 40.

Катушки L1 и L4 содержат 17,5 и 7,5 витка соответственно, намотаны виток к витку проводом ПЭЛШО 0,35 на цилиндрических полистироловых каркасах Ø 7 мм и высотой 15 мм. Внутри у них нарезана резьба М5 под сердечники из феррита марки 600НН. Начала обмоток у L1 и L4 расположены у основания каркасов.

Если у вас нет дросселей Д-0,1 нужной индуктивности, изготовьте их самостоятельно, намотав внавал на корпусе резистора МЛТ-0,5 сопротивлением не ниже 100 кОм на 20 витков провода ПЭВ-2 0,08—0,1 больше, чем в соответствии с рекомендуемой индуктивностью.

Конденсаторы постоянной емкости — КМ4, КМ5, оксидные — К53-12, К50-6. Резисторы МЛТ-0,125 или ВС-0,125 (можно МЛТ-0,25, МЛТ-0,5). Выключатель питания — МТ-1. Антенной служит стальная проволока Ø 1,5 мм, длиной 600 мм.

О принципе действия и конструкции приемной части однокомандной аппаратуры радиоуправления моделями вы сможете узнать в следующем выпуске раздела.

ПЕРЕДАТЧИК

Рабочая частота, МГц 27,12

Частота модуляции, Гц 1000

Подводимая мощность к антенне передатчика, мВт, не более 10

Ток потребления, мА, не более 30

Напряжение питания, В 9

ПРИЕМНИК

Рабочая частота, МГц 27,12

Чувствительность, мВ 10

Напряжение питания приемника, В 9

Напряжение питания тяговых электродвигателей, В 2×4,5

Ток потребления в дежурном режиме (при выключенном передатчике) мА, не более 10

Ток потребления в рабочем режиме (при подаче команды), мА, не более 5

А. ПРОСКУРИН