Любое цифровое устройство, простое или сложное, всегда выполняет три основные функции: обработку, преобразование информации и вывод ее в удобной для пользователя форме. Возьмите, к примеру, электронные часы. Каждую секунду «спрятанный» в их корпусе генератор вырабатывает электрический импульс — информацию, которую затем предстоит обработать. Если импульс оказался шестидесятым по порядку, в действие вступает счетчик минут, а когда генератор выработает 3600 импульсов — переключатся счетчики минут и часов. Далее информация преобразуется из двоичного кода в привычный нам десятичный, который затем выводится на цифровое табло.

Со многими логическими элементами, участвующими в обработке, преобразовании и выводе цифровой информации, вы уже знакомы по предыдущим публикациям в «М-К». Это — простейшие логические элементы (И, НЕ, И-НЕ), триггеры, счетчики, дешифраторы, знакосинтезирующие индикаторы. Понятно, что подобное разнообразие цифровых микросхем не случайно. Из таких «кирпичиков» собирают многие цифровые приборы, в которых каждая ИМС выполняет строго определенные функции.

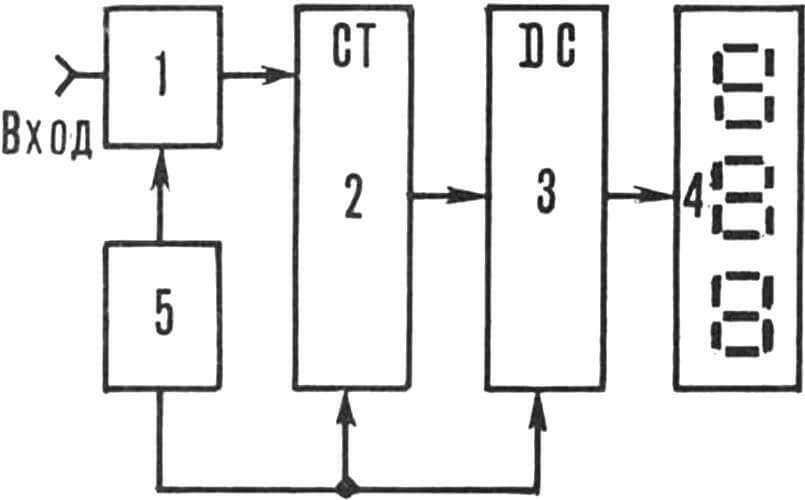

1 — входное устройство, 2 — счетчики, 3 — дешифраторы, 4 — индикаторы, 5 — источник питания.

На рисунке 1 показана блок-схема, по которой строится большинство простейших цифровых приборов. Как видите, в нее входят пять основных составляющих: входное устройство, счетчики, дешифраторы, знакосинтезирующие индикаторы и, конечно же, источник питания. Входное устройство и счетчики участвуют в обработке сигнала, дешифраторы — в преобразовании двоичного кода в десятичный, а знакосинтезирующие индикаторы высвечивают конечный результат.

Нужно нам, к примеру, измерить напряжение батареи от карманного фонаря. Как в этом случае будет действовать цифровой вольтметр? Когда его подсоединяют к батарее, напряжение поступает на входное устройство, после которого оно преобразуется в серию импульсов. Если прибором можно вести измерения с точностью до 0,01 В, то каждый импульс, выработанный входным устройством, будет соответствовать этой величине. Предположим, что напряжение батареи 4,35 В. Тогда входное устройство за короткий промежуток времени «выдаст» 435 импульсов, которые затем просуммируют счетчики, а результат в двоичном коде преобразуется блоком дешифраторов в код десятичный. При этом индикаторы высветят число 4,35 — величину напряжения батареи.

По такому же принципу действует и электронный тир, с конструкцией которого предлагаем вам познакомиться. Чтобы собрать его и потренироваться в «стрельбе», вам понадобится несколько небольших листов фанеры, немного радиодеталей и теннисный мячик. В чем суть игры с таким автоматом? Вы бросаете мячик в мишень, а скрытый в ее корпусе электронный «механизм» подсчитывает точные попадания и выводит результат на табло. Попали один раз — загорится цифра 1, попали два раза — цифра 2 и так далее до 9. После десятого попадания на табло появляется 0 и подсчет результата начинается заново.

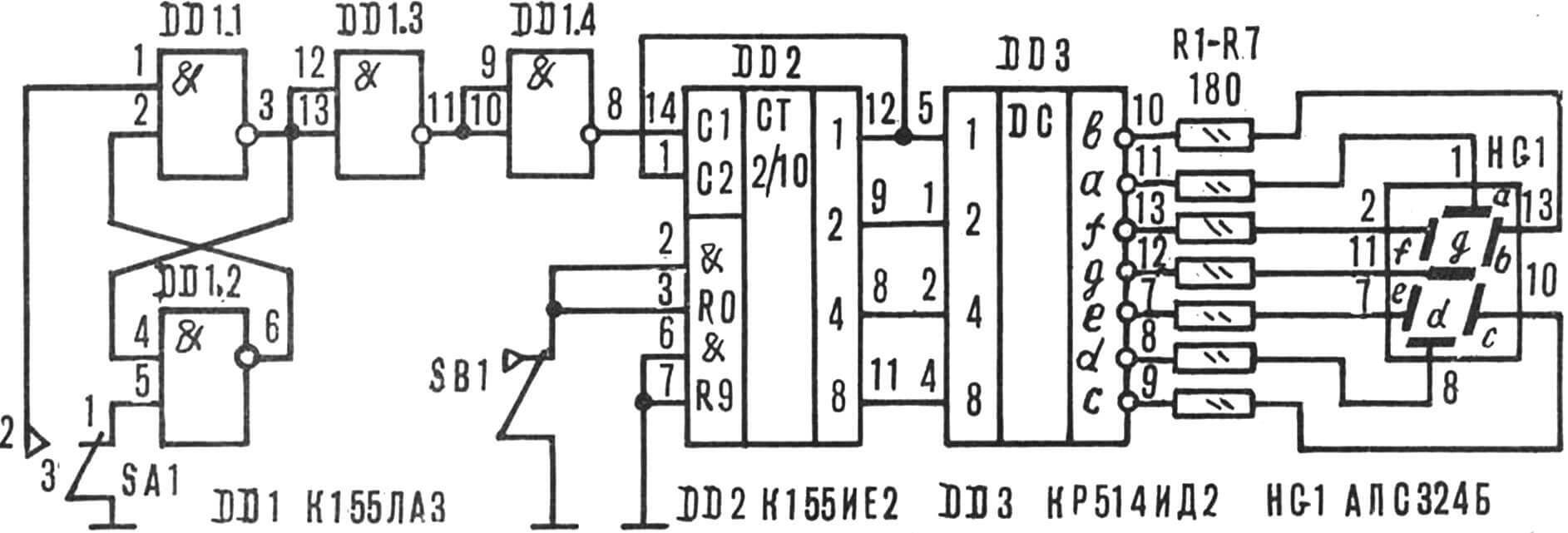

А теперь познакомимся с устройством игрового автомата (рис. 2). Как видите, он выполнен по уже знакомой нам блок-схеме (рис. 1). В нем есть все основные узлы: входное устройство (собрано на микросхеме DD1), счетный блок (DD2), блок преобразования сигнала (дешифратор DD3) и, наконец, элемент визуального отображения цифровой информации — индикатор HG1. Питается устройство от стабилизированного источника постоянного тока (рис. 3).

Как же действует игровой аппарат? В исходном состоянии после включения питания на табло (индикатор HG1) загорается цифра 0. В это время контактная пара 1 и 3 датчика SA1 замкнута. Но вот вы бросили мяч и попали им в цель. В результате произойдет кратковременное размыкание контакта 1 и 3 и замыкание пары 2 и 3 SA1 (каким образом это происходит, вы узнаете позже, когда будете знакомиться с устройством датчика). Переключение контактной системы датчика приводит к появлению на выходе RS-триггера, собранного на элементах DD1.1 и DD1.2, электрического импульса. Через согласующие элементы DD1.3 и DD1.4 импульс поступает на вход счетчика DD2. В результате четырехразрядный двоичный код на его выходе примет значение 0001 (единица в десятичной системе счисления). Эта информация преобразуется дешифратором DD3 в семиразрядный код управления индикатором HG1. На выводах 9 и 10 дешифратора появляется напряжение низкого логического уровня и у индикатора загораются сегменты в и с, образуя светящееся изображение цифры 1. При втором попадании в мишень вновь произойдет переключение контактов датчика, триггер «выдаст» второй импульс, информация на выходе счетчика примет значение 0010 (двойка в десятичной системе счисления) и логический 0 окажется на выводах 7, 8, 10, 11 и 12 дешифратора. В результате у индикатора загорятся сегменты а, в, d, е и q, образуя светящееся изображение цифры 2. Далее все будет происходить похожим образом. При каждом попадании мячом в цель RS-триггер станет вырабатывать очередной электрический импульс, появление которого приведет к изменению показаний на табло игрового автомата. Если вам понадобилось сбросить показания индикатора и начать соревнования заново, нажмите кнопку SB1.

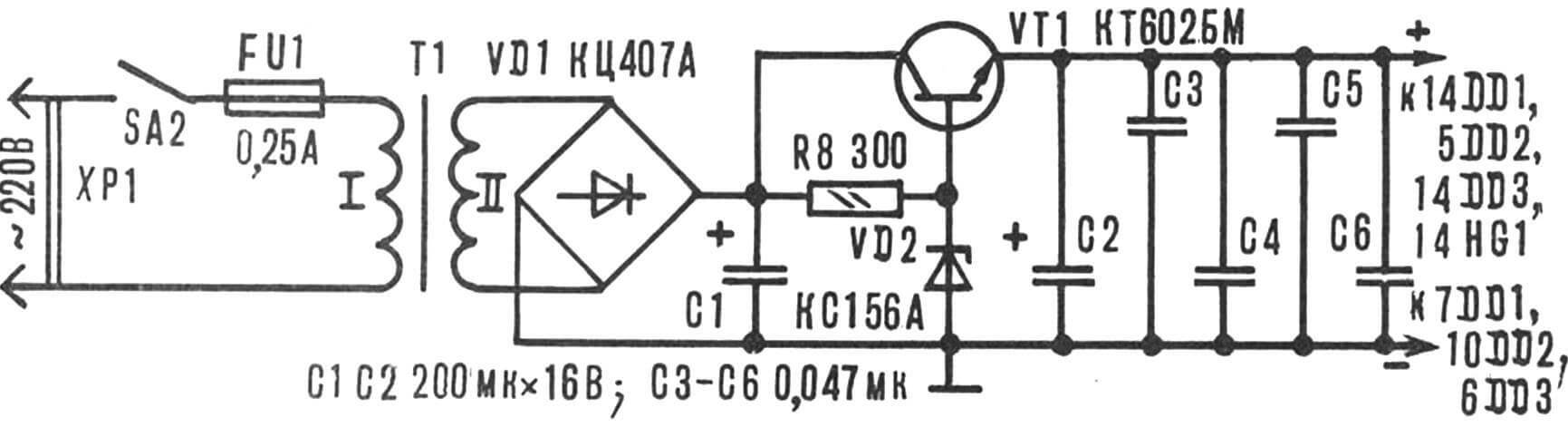

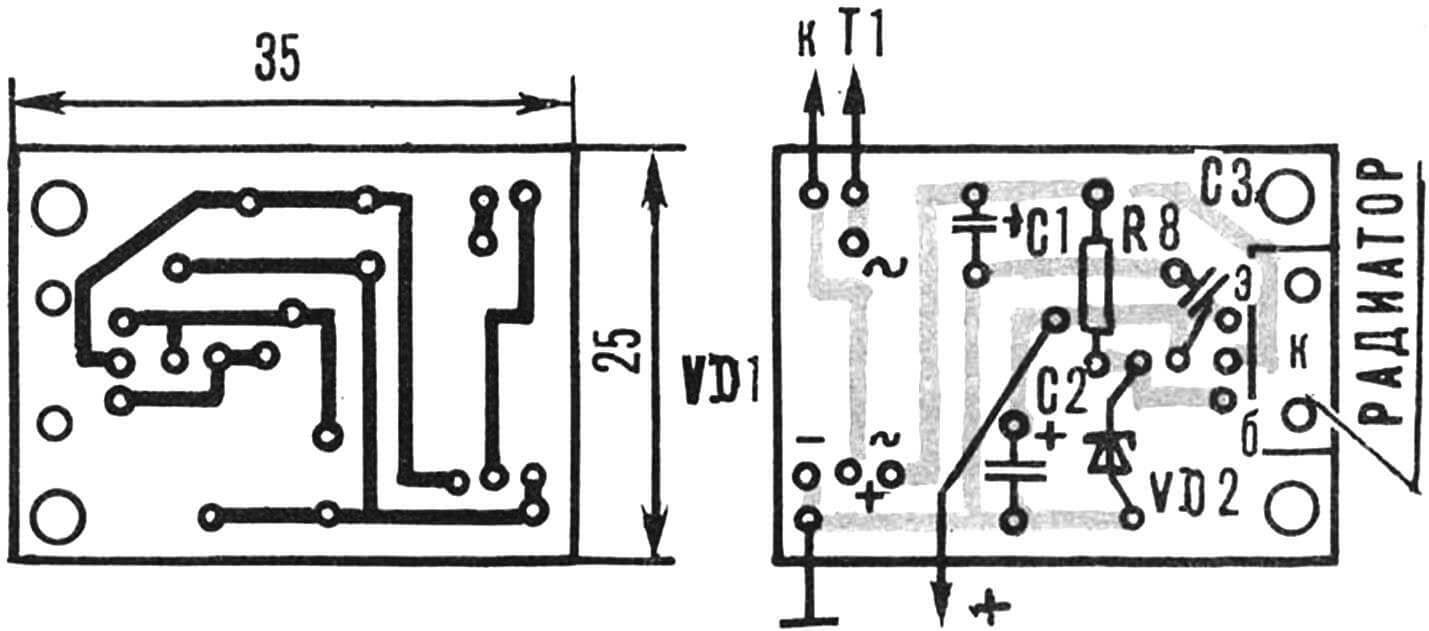

Сетевой источник обеспечивает стабилизированное напряжение величиной 5 В, необходимое для питания микросхем. Собран он по типовой схеме (рис. 3).

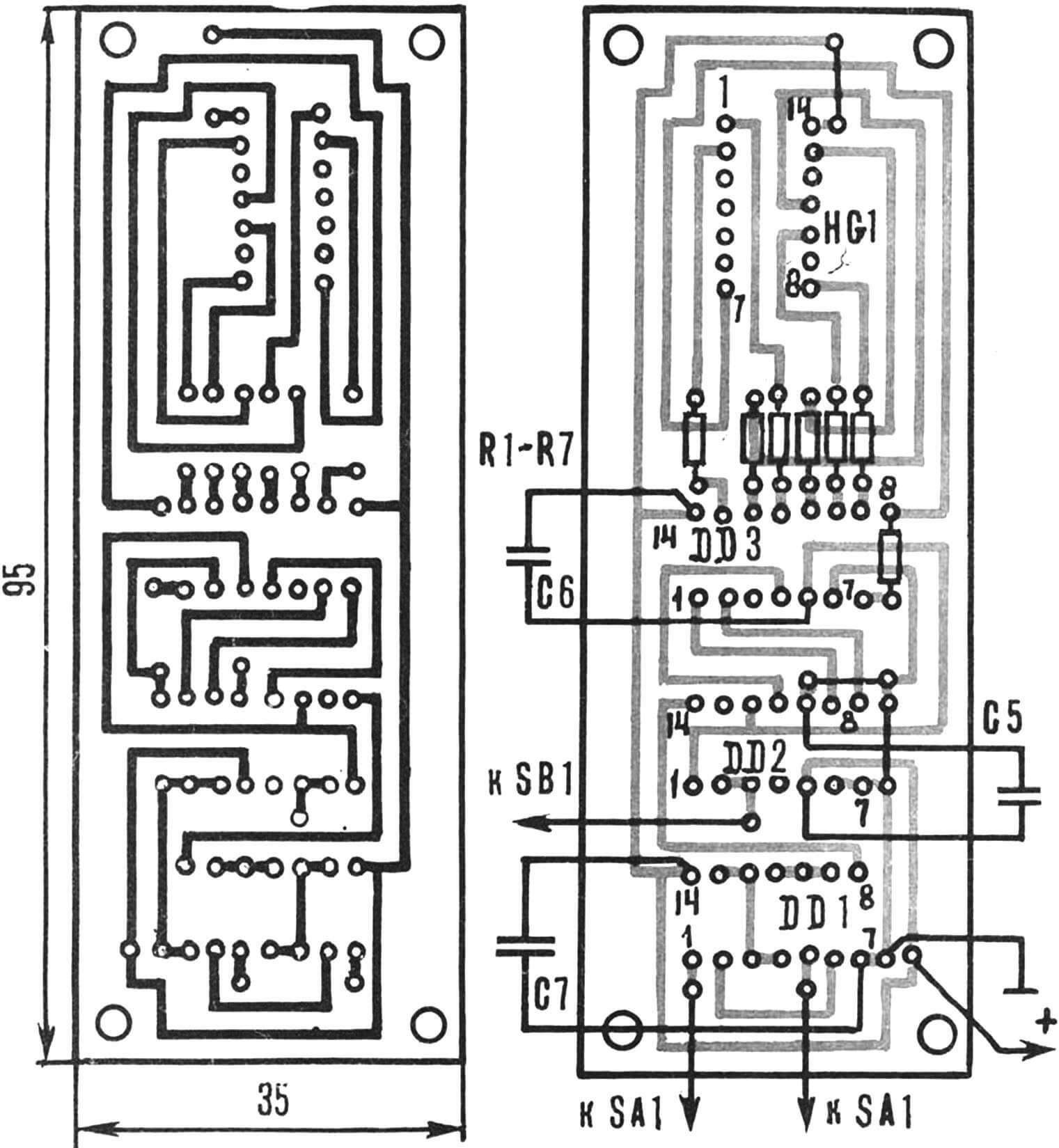

Разобравшись в принципе действия электронного тира, можно приступать к его сборке. Микросхемы и знакосинтезирующий индикатор размещаются на монтажной плате размером 95X35 мм, выполненной из фольгированного гетинакса или стеклотекстолита толщиной 1—2 мм (рис. 4). Конденсаторы С4—С6 необходимо припаять непосредственно к выводам питания микросхем. Элементы источника питания собираются на монтажной плате размером 35X25 мм (рис. 5), также выполненной из фольгированного гетинакса или текстолита. Транзистор необходимо установить на алюминиевом теплорассеивающем радиаторе размером 20X15X5 мм.

В игровом автомате можно использовать следующие элементы. Микросхемы: DD1 — К155ЛАЗ, КМ155ЛАЗ, К133ЛАЗ, DD2 — К155ИЕ2, КМ155ИЕ2, К133ИЕ2, DD3 — КР514ИД2 или К514ИД2. Индикатор — АЛС324Б или любой другой 7-сегментный с разделенными катодами. Транзистор — КТ602БМ(АМ), КТ805БМ(АМ), КТ807, КТ815, КТ817 или КТ819 с любым буквенным индексом. Диодный блок — серий КЦ407, КЦ405 или четыре диода Д7, Д226, Д237; стабилитрон — КС147А или КС156А. Резисторы — ВС, МЛТ, ОМЛТ, С2-23, С2-33 или С2-39 мощностью 0,125 Вт. Конденсаторы С1 и С2 — марки К50-16 или К50-6 емкостью 100 мкФ на напряжение 10—16 В, С3—С6 малогабаритные керамические, например, серии КМ5, КМ6. Тумблер питания ТЗ-С, МТ1, МТД1 или ПДМ, кнопочный переключатель — П2К или любой другой малогабаритный. Трансформатор — сетевой мощностью 5—7 Вт с напряжением вторичной обмотки 5—12 В. Предохранитель ВПI-1 на ток не более 0,25 А. ХР1—стандартная сетевая вилка.

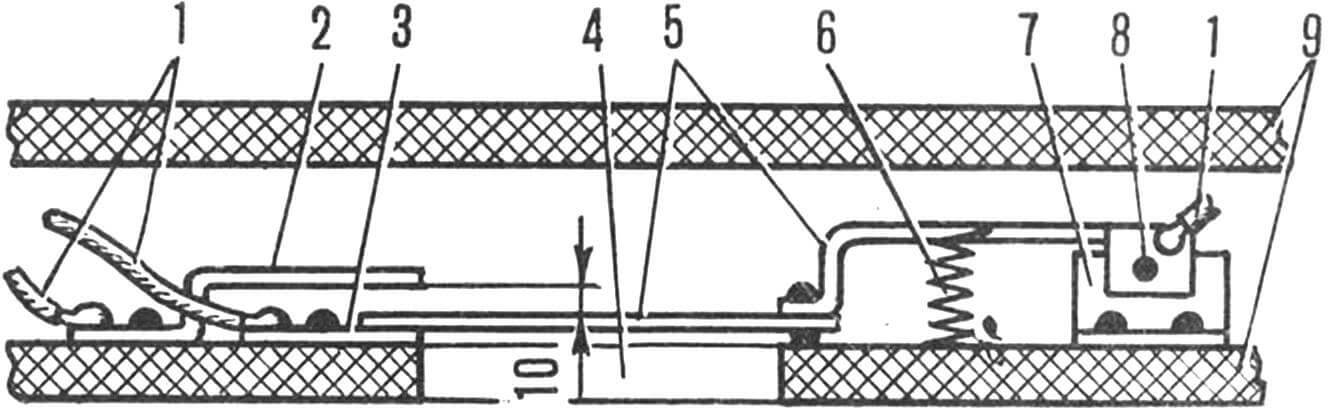

1 — подводящие провода, 2 — контакт «2», 3 — контакт «1», 4 — отверстие для мяча, 5 — контакт «3», 6 — пружина, 7 — крепеж пая скоба, 8 — вал, 9 — корпус.

После того как обе платы собраны, приступают к изготовлению датчика SA1, конструкция которого показана на рисунке 6. Он размещается в корпусе размером 500Х500Х80мм, сделанном из фанеры толщиной 5— 10 мм. В лицевой панели корпуса вырезают отверстие Ø 80—100 мм. За ним располагается круглая алюминиевая пластина толщиной 2 мм и Ø 100—120 мм. Она служит мишенью и одновременно переключающим контактом датчика. При помощи вала пластина крепится к скобе, которая, в свою очередь, прикреплена к корпусу игрушки. Положение переключающей пластины фиксируется пружиной. Контакт 1 датчика плотно прижат к пластине, а контакт 2 находится от нее на расстоянии 10 мм. Оба контакта выполнены из фольгированного гетинакса или текстолита.

Как действует такой датчик? Корпус мишени нужно поставить вплотную к стене или к какому-нибудь прочному неподвижному предмету; мячом — попасть в отверстие в корпусе. Если вам это удалось, удар мяча о пластину вызовет ее смещение назад и замыкание с контактом 2, а затем под действием пружины она вновь возвратится в первоначальное положение.

Остальные элементы игрового автомата размещаются в отдельном корпусе, сделанном из пластмассы или фанеры. На его лицевой панели устанавливают тумблер и кнопочный переключатель, а также делают отверстия под индикатор, которое затем заклеивают тонкой прозрачной пленкой синего или зеленого цвета. На задней панели сверлят три отверстия: одно для установки держателя предохранителя и два для вывода сетевого шнура и жгута проводов, соединяющих датчик с монтажной платой.

Устройство не нуждается в налаживании. При правильном монтаже и исправных деталях оно начинает работать сразу после включения питания.

Постарайтесь, чтобы конструкция корпуса была как можно более прочной — ведь ему придется выдерживать значительные механические нагрузки от ударов мяча. Пружина должна быть достаточно жесткой, чтобы надежно удерживать переключающую пластину в исходном положении при сильных сотрясениях корпуса, когда в него попадает мяч. Во время соревнований цифровой блок располагайте как можно дальше от мишени, чтобы избегать попаданий в него мячом.

В. ЯНЦЕВ