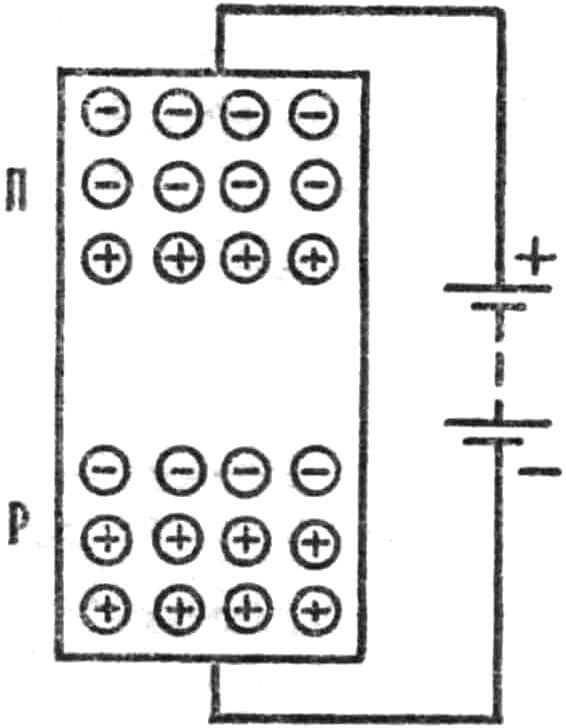

Вспомните, основу любого полупроводникового диода составляет p-n переход — контакт областей полупроводниковой пластины с противоположными типами проводимости (см. «М-К» № 12 за 1982 г., «Улица с односторонним движением»). Взаимодействие этих областей неизбежно приводит к обмену носителями тока: часть дырок из p-области перемещается в n-область, а из нее соответственно часть электронов — в p-область. На границе возникает обедненный носителями тока слой, выполняющий роль диэлектрика с небольшой утечкой и разделяющий токопроводящие участки с электрическими зарядами разного знака. Налицо полупроводниковый аналог конденсатора.

Подадим напряжение в указанной на рисунке 1 полярности — электроны и дырки оттягиваются к краям кристалла полупроводника, вызывая тем самым увеличение толщины «диэлектрика» обедненного слоя и, естественно, уменьшение его емкости. Варьируя в определенных пределах величиной приложенного к диоду постоянного обратного напряжения, можно плавно изменять емкость p-n перехода.

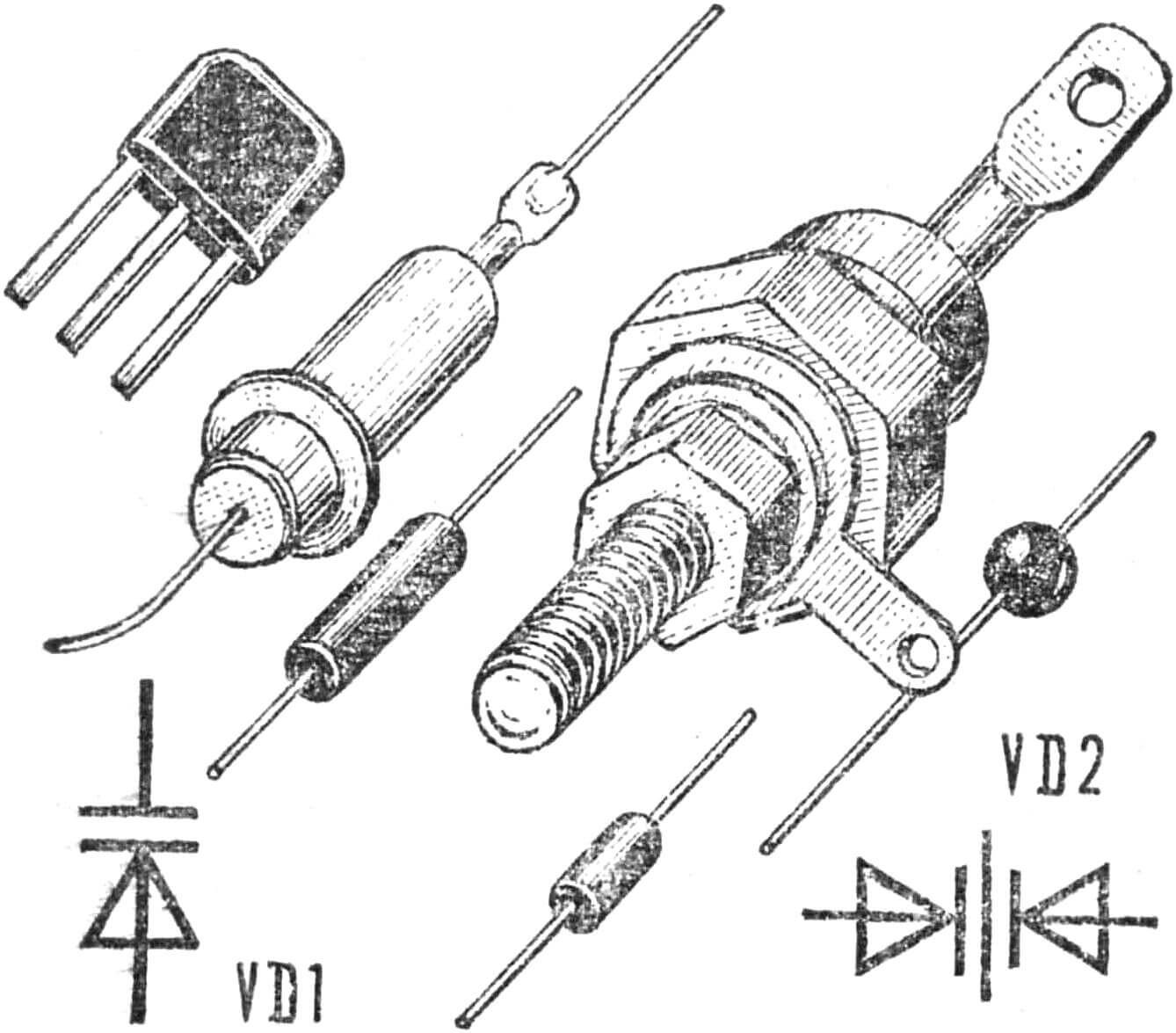

Это свойство p-n перехода используется в варикапах (рис. 2) — кремниевых плосткостных диодах, применяемых в качестве конденсаторов переменной емкости. Отрицательный полюс управляющего напряжения подключают к выводу варикапа, обозначенному знаком плюс. Оно не должно превышать максимально допустимого обратного напряжения Uобp.max, значение которого для каждого типа варикапа приведено в справочнике. Там же указан и постоянный обратный ток Iобр. полупроводникового прибора, который измеряют при напряжении Uобp.max. Кроме того, у варикапов есть и свои специфические параметры.

Общая или номинальная емкость варикапа Св указана при заданном обратном напряжении (обычно Uобp. = 4B). Выпускаются диоды-конденсаторы со значениями Св от 2 до 600 пФ.

Коэффициент перекрытия по емкости Кс — отношение общей емкости полупроводникового прибора к его емкости при Uобp.max. В зависимости от типа варикапа Кс = 2,5..,6.

Добротность QB равна отношению емкостного сопротивления варикапа к его эквивалентному последовательному сопротивлению потерь. Величина QB в пределах от 12 до 500 определяется диапазоном радиоволн, для работы в котором рассчитан варикап.

Одним и тем же источником регулируемого напряжения можно одновременно управлять несколькими варикапами. Поэтому их, как и конденсаторы, часто изготовляют в виде блоков (матриц) с общим катодом и раздельными анодами. Причем сам регулятор, при необходимости, может быть удален на значительное расстояние от исполнительного устройства.

На принципиальных схемах варикапы обозначаются символом диода с двумя параллельными черточками, как у конденсатора (VD1). На том же рисунке показано условное графическое обозначение матрицы из двух варикапов (VD2).

Предлагаем вам построить простой радиоприемник, в колебательном контуре которого вместо конденсатора переменной емкости применены варикапы. Устройство рассчитано на прием местных радиостанций в диапазоне 150—600 кГц. При хорошей наружной антенне и заземлении возможен прием и дальних станций.

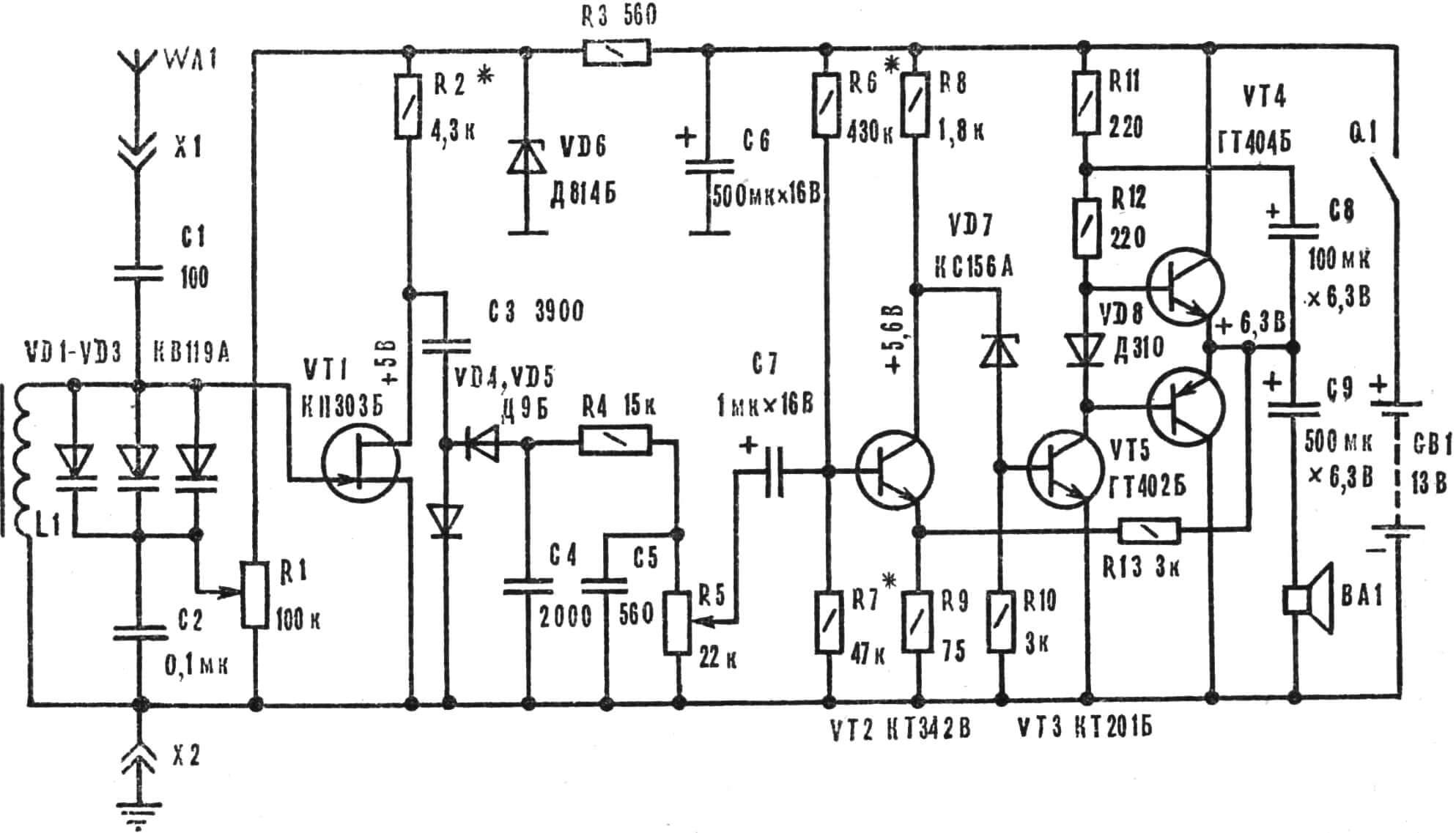

С антенны WA1 (рис. 3) сигнал через конденсатор С1 поступает на колебательный контур, образованный катушкой L1 и тремя параллельно включенными (для увеличения емкости) варикапами КВ119А. Управляющее напряжение снимается с движка переменного резистора R1.

Усилитель радиочастоты (РЧ) выполнен на полевом транзисторе КП303Б (VT1). Детектирование осуществляется по схеме удвоения напряжения германиевыми диодами Д9Б (VD4, VD5).

С движка переменного резистора R5, являющегося частью нагрузки детектора, сигнал поступает на трехкаскадный усилитель звуковой частоты (УЗЧ). Для стабилизации режима и уменьшения искажений он охвачен широкополосной последовательной отрицательной обратной связью, осуществляемой посредством резисторов R9 и R13.

Конденсатор С6 уменьшает пики разрядного тока батареи и способствует тем самым более полному использованию ее энергии. Цепь R3, VD6 обеспечивает стабильность напряжения питания, поступающего на УРЧ и переменный резистор R1.

Все установочные детали и радиоэлементы (за исключением контурной катушки) — стандартные. Разъем Х1— двухполюсная розетка типа РД1 или РД1-1. Выключатель — марки ПТ8, МП или МТД1. Постоянные резисторы — МЛТ-0,25, переменные — СПЗ-12а или СП3-30а группы В или А. Оксидные конденсаторы — К50-6, остальные — КМ-4, КМ-5.

Транзисторы КП303Б можно заменить на КП303А, а КТ342В — на КТ3102Г и КТ3102Е. Транзистор КТ201 может иметь любой буквенный индекс.

Контурная катушка наматывается на ферритовом стержне марок 400НН — 1000НН, Ø 7 — 8 мм, длиной 75 мм. Она содержит 210 витков провода ПЭЛШО 0,16. Динамическая головка — 1ГД-48 или другая подходящая по габаритам и сопротивлению звуковой катушки (8 Ом).

Питание — три последовательно соединенные батареи 3336Л.

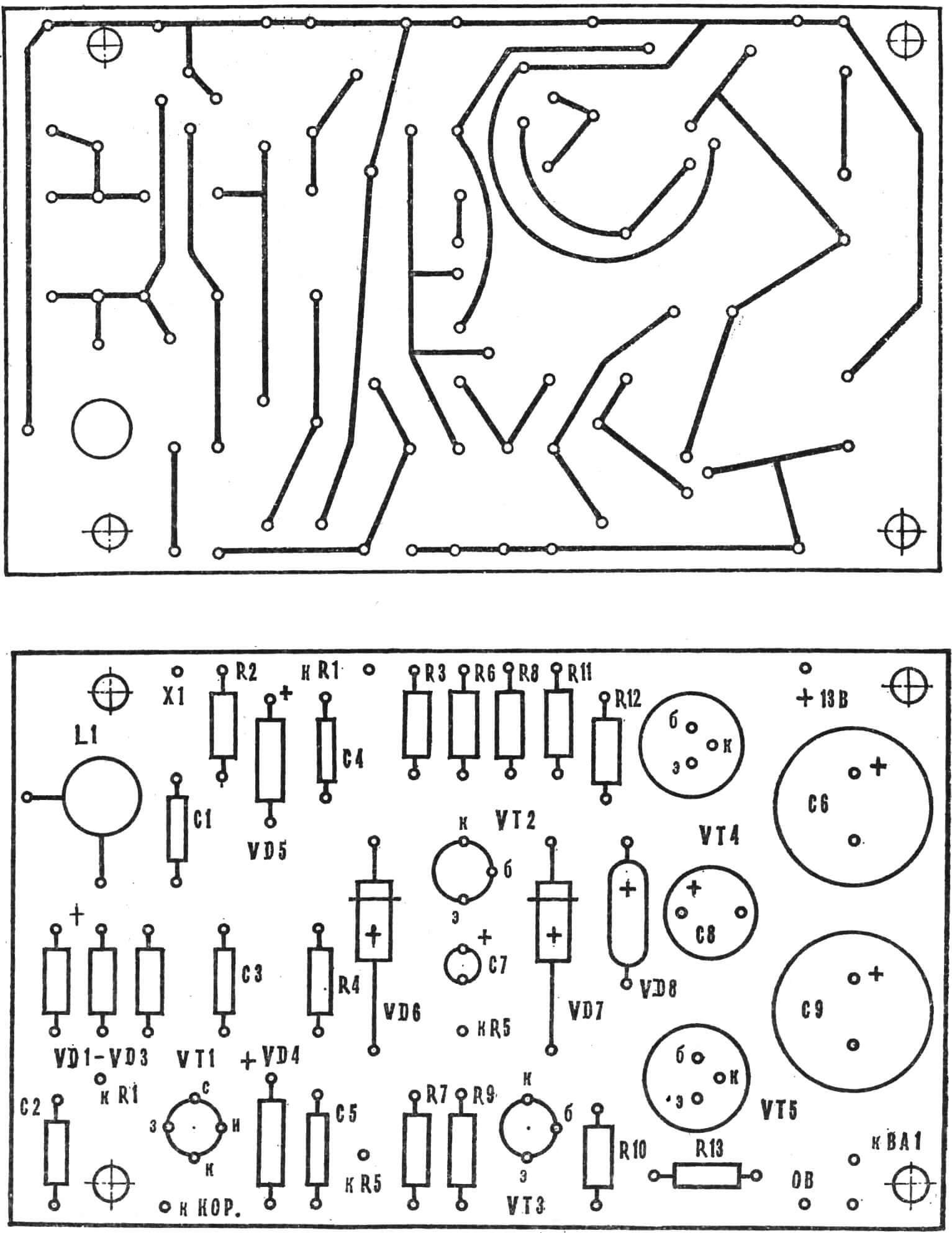

Радиоприемник смонтирован на печатной плате размером 100X60 мм (рис. 4), изготовленной из фольгированного стеклотекстолита или гетинакса толщиной 1—1,5 мм.

Настройка устройства состоит в установке указанных на принципиальной схеме режимов и в уточнении числа витков контурной катушки.

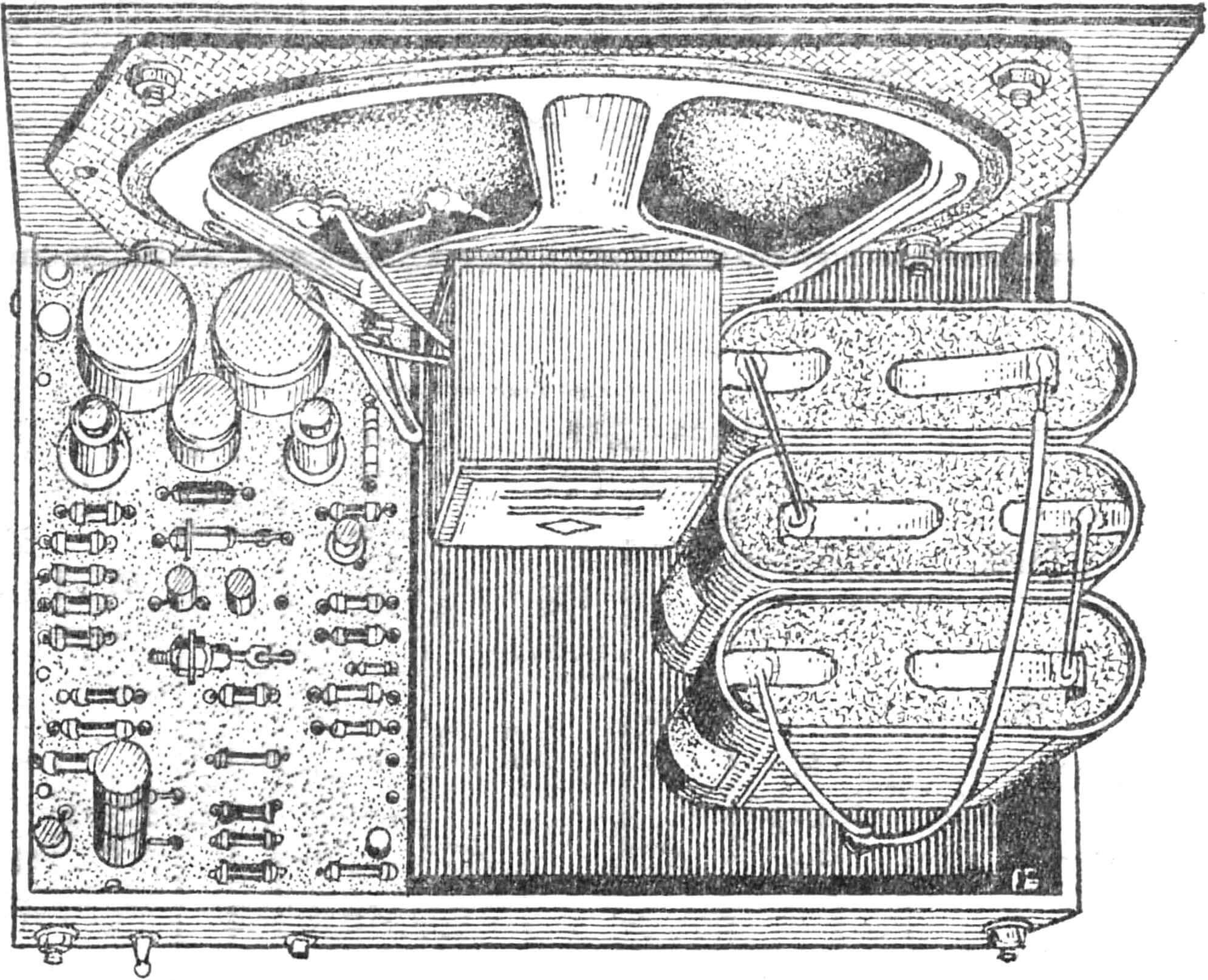

Монтажная плата крепится к дюралюминиевой пластине толщиной 2 мм, размером 168X134 мм с помощью четырех стоек высотой 4—6 мм. Внутренняя компоновка радиоприемника показана на рисунке 5.

Для придания конструкции законченного вида и для улучшения качества звучания ее желательно поместить в футляр, изготовленный из фанеры толщиной 5—8 мм.

А. ВАЛЕНТИНОВ, Г. КРЫЛОВ