К 100-летию первого конкурса спортивных самолетов

Летом 1924 года в СССР был объявлен конкурс проектов легких спортивных самолетов, или как тогда говорили — авиеток и «воздушных мотоциклеток». Учредителем мероприятия стала общественная организация Общество друзей воздушного флота (ОДВФ), основанное 8 марта 1923 года (в 1927 году на базе ОДВФ был создан Осоавиахим).

Конкурс проводился в трех номинациях: одноместные самолеты с моторами мощностью до 35 л.с., двухместные с моторами до 80 л.с. и «авиеточные» моторы. До 1 декабря 1924 года было подано 23 проекта, но ни один из них по мнению жюри не мог без поправок рекомендоваться для постройки. Тем не менее, первую премию в классе одноместных самолетов получил проект авиетки под девизом «С.Ч.» С.Д. Черниховского. Вторую премию присудили авиетке В.П. Невдачина (девиз «Вперед и выше»). Третьим стал проект цельнометаллического самолета «Красный кольчугинец» братьев И.И. Погосского и Е.И. Погосского.

По классу двухместных самолетов первую премию получил проект самолета из кольчугалюминия (сплав, близкий по составу к нынешнему Д1) А.И. Путилова под девизом «Смена дереву». Второй премией отметили проект «Колибри» В.А. Александрова и И.И. Погосского. Также признали удачным проект двухместной авиетки А.А. Семенова, С.И. Горелова и Л.И. Сутугина (девиз «Прочность, простота и дешевизна — три лучших друга Воздушного флота»).

Из представленных на конкурс работ в 1925-28 годах реализовали только три: авиетка С.Д. Черниховского, «Буревестник» В.П. Невдачина и двухместный самолет «Три друга». А также изготовленный на заводе «Большевик» маломощный двигатель АМБ-20 конструкции Л.Я. Пальмен.

В те же годы были построены другие одноместные авиетки: в Москве — РАФ-1 А.Н. Рафаэлянца, ОСО-1 А.А. Байкова и С.И. Каменева, «летающее крыло» БИЧ-3 Б.И. Черановского, в Ржеве — «Иванов» В.А. Иванова и Н.Д. Анощенко, в Харькове -«Марс» С.Н. Рыльцева, в Севастополе -С-1 В.А. Степанчонка, в Оренбурге — Г-5 В.К. Грибовского. И двухместные: в Москве-АИР-1 А.С. Яковлева и СК-4 С.П. Королева, в Ленинграде — СК А.Н. Седельникова и В.Л. Корвина-Кербера, в Киеве — КПИР-5 Д.Л. Томашевича и К.Н. Яковчука, в Томске -СТИ-1 ГВ. Трапезникова и А.В. Квасникова. Обратите внимание, что в этом неполном списке, отражающем размах технического творчества в 1920-е годы, присутствуют многие известные впоследствии фамилии. Постройка авиеток стала для них первым шагом в большую авиацию.

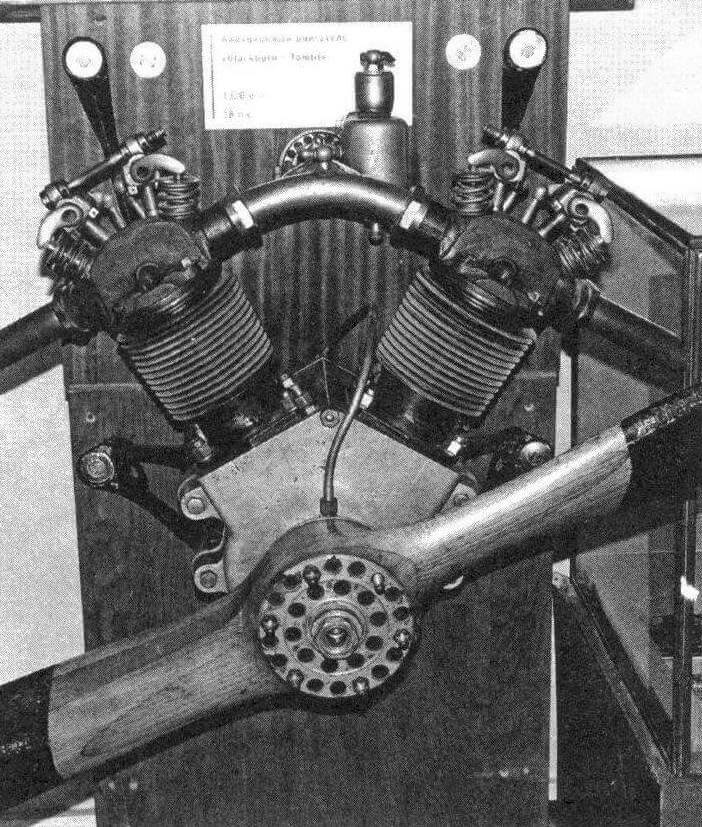

В 1924 году для ОДВФ была приобретена английская авиетка — одноместный подкосный моноплан DH.53 «Humming Bird» («Колибри») с мотором Blackburne Tomtit (см. «М-К» № 10-2018). Самолет был передан для испытаний в Военно-воздушную академию им. Н.Е. Жуковского, после чего ОДВФ закупил специально для авиеток партию английских моторов Blackburne Tomtit мощностью 18-20 л.с.

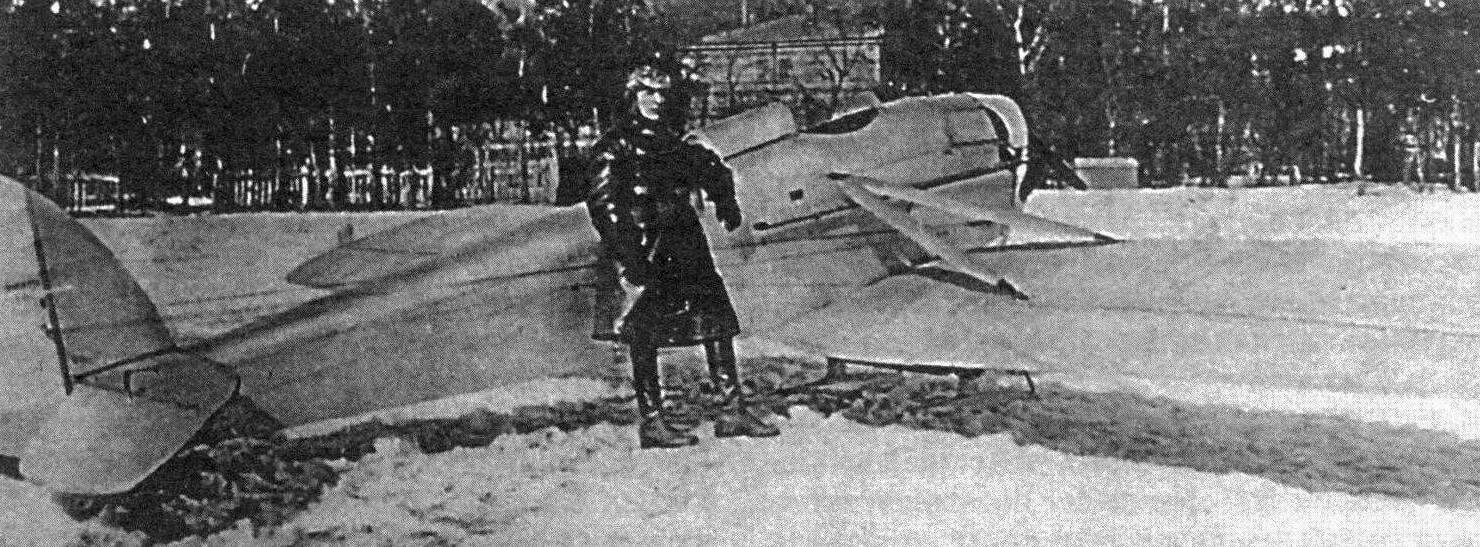

Неудивительно, что победитель конкурса ОДВФ — подкосный моноплан «С.Ч.» («Дзержинский») Сергея Дмитриевича Черниховского с мотором ABC Scorpion мощностью 27-30 л.с. внешне представлял собой почти точную копию английского прототипа. «Дзержинский», или как его еще называли «самолет ОГПУ», построили в 1927 году и в том же году он участвовал в Одесских маневрах Красной Армии вместе с одноместной авиеткой РАФ-1 А.Н. Рафаэлянца и двухместной АИР-1 А.С. Яковлева. Военных интересовала возможность использования «воздушных мотоциклеток» с целью разведки и связи. Маневры показали полную непригодность для этого одноместных спортивных авиеток из-за их малой грузоподъемности, недостаточной дальности полета и низкой надежности маломощных двигателей. В то же время двухместный АИР-1 с мотором ADC Cirrus мощностью 60 л.с. показал себя совсем неплохо.

Технические характеристики одноместных авиеток 1925-1929 годов

| Самолет | DH.53* | РАФ-1 | «Буревестник» С-3 | «Буревестник» С-4 | ЛАКМ-1 | Г-5 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Год первого полета | 1923 | 1925 | 1926 | 1927 | 1927 | 1929 |

| Двигатель | Blackburne Tomtit | Blackburne Tomtit | Harley-Davidson | Blackburne Tomtit | АМБ-20 «Большевик» | Blackburne Tomtit |

| Мощность, л.с. | 24-26 | 18-20 | 12-16 | 18-20 | 20-25 | 18-20 |

| Размах крыла, м | 9,17 | 9,4 | 9,78 | 9,0 | 10,4 | 9,0 |

| Длина самолета, м | 5,99 | 5,5 | 5,76 | 5,8 | 5,6 | 5,1 |

| Площадь крыла, м² | 11,6 | 12,6 | 12,5 | 9,6 | 12,0 | 9,0 |

| Масса пустого, кг | 148 | 175 | 135 | 130 | 175 | 170 |

| Взлетная масса, кг | 256 | 273 | 220 | 230 | 285 | 270 |

| Нагрузка на крыло, кг/м² | 22,1 | 21,7 | 17,6 | 24,0 | 23,75 | 30,0 |

| Нагрузка на мощность, кг/л.с. | 9,8 | 13,65 | 13,75 | 11,0 | 11,4 | 13,5 |

| Весовая отдача | 0,42 | 0,36 | 0,39 | 0,43 | 0,39 | 0,37 |

| Скорость, км/ч: максимальная посадочная | 117 | 113 / 47 | — | 140 / 59 | 115 / 50 | 160 / 60 |

| Потолок практический, м | 4600 | 3250 | 300 | 5000 | 1620 (3650 расч.) | 4500 |

| Дальность полета, км | 210 | — | — | 300 | — | 350 |

* данные для сравнения

Впрочем, «нельзя объять необъятное», поэтому остановимся подробнее всего лишь на четырех наиболее удачных одноместных машинах, имеющих общую схему моноплан с нижним расположением крыла. Эта компоновка, вошедшая в моду в начале 20-х годов прошлого века, обеспечивает легкому самолету высокое аэродинамическое качество и хорошую маневренность. Во Второй мировой войне она стала общепринятой для одномоторных истребителей, а в наше время — для пилотажно-спортивных самолетов. В СССР первые легкие самолеты этой схемы со старыми моторами «Анзани» построили в 1923 году летчик В.О. Писаренко (ВОП-1) и А.Н. Туполев (АНТ-1).

Авиетки «Буревестник» В.П. Невдачина

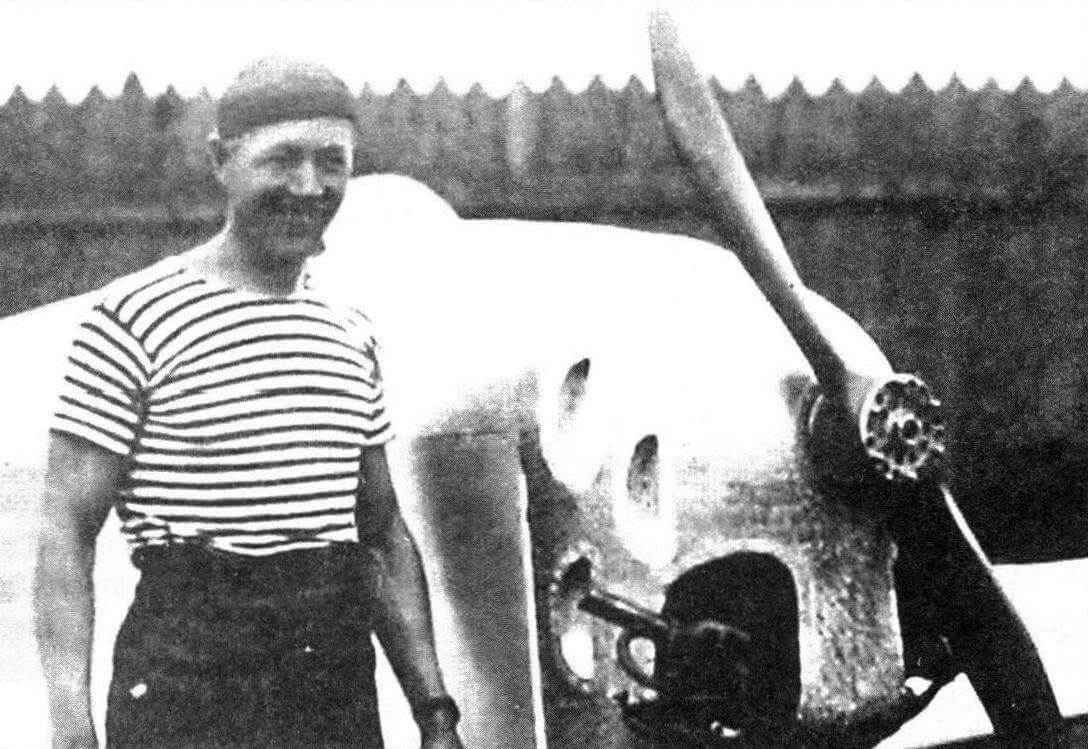

Вячеслав Павлович Невдачин (1887-1953) окончил в 1910 году Варшавский политехнический институт, а в 1913 году Одесскую летную школу. С 27 января 1916 года подпоручик Невдачин служил летчиком в 18-м корпусном авиационном отряде. Революцию он встретил начальником отделения Качинской авиационной школы. Известно, что в 1919 году штабс-капитан Невдачин был начальником мастерских Одесского военного авиапарка Добровольческой Армии Деникина.

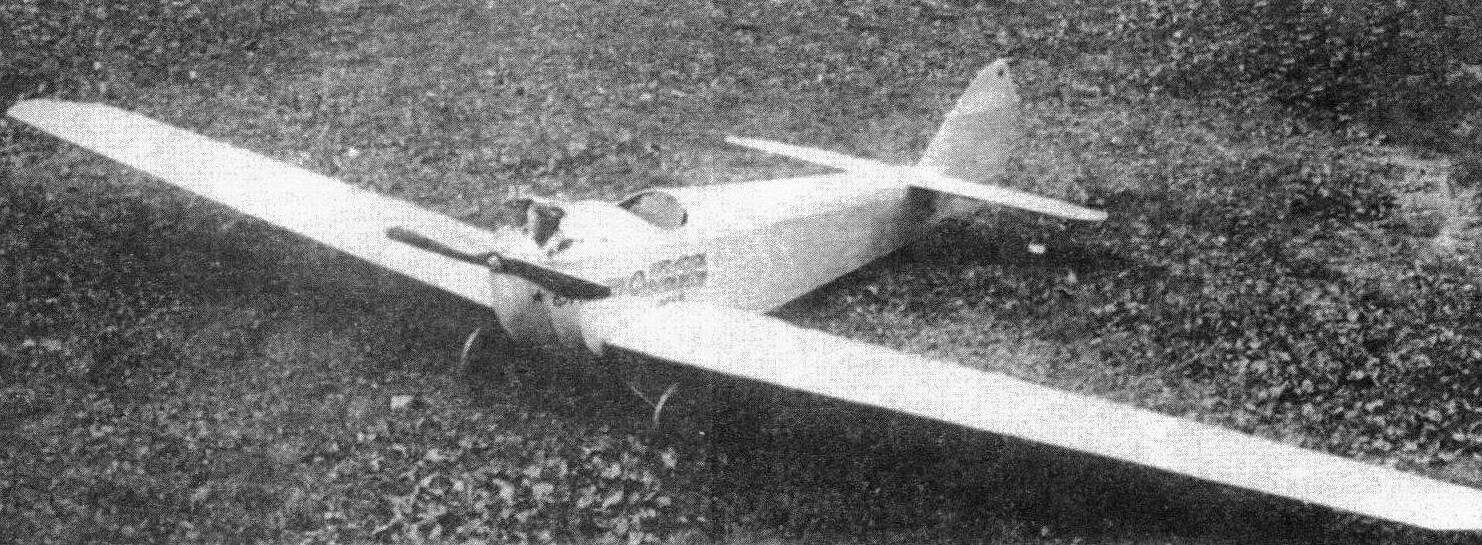

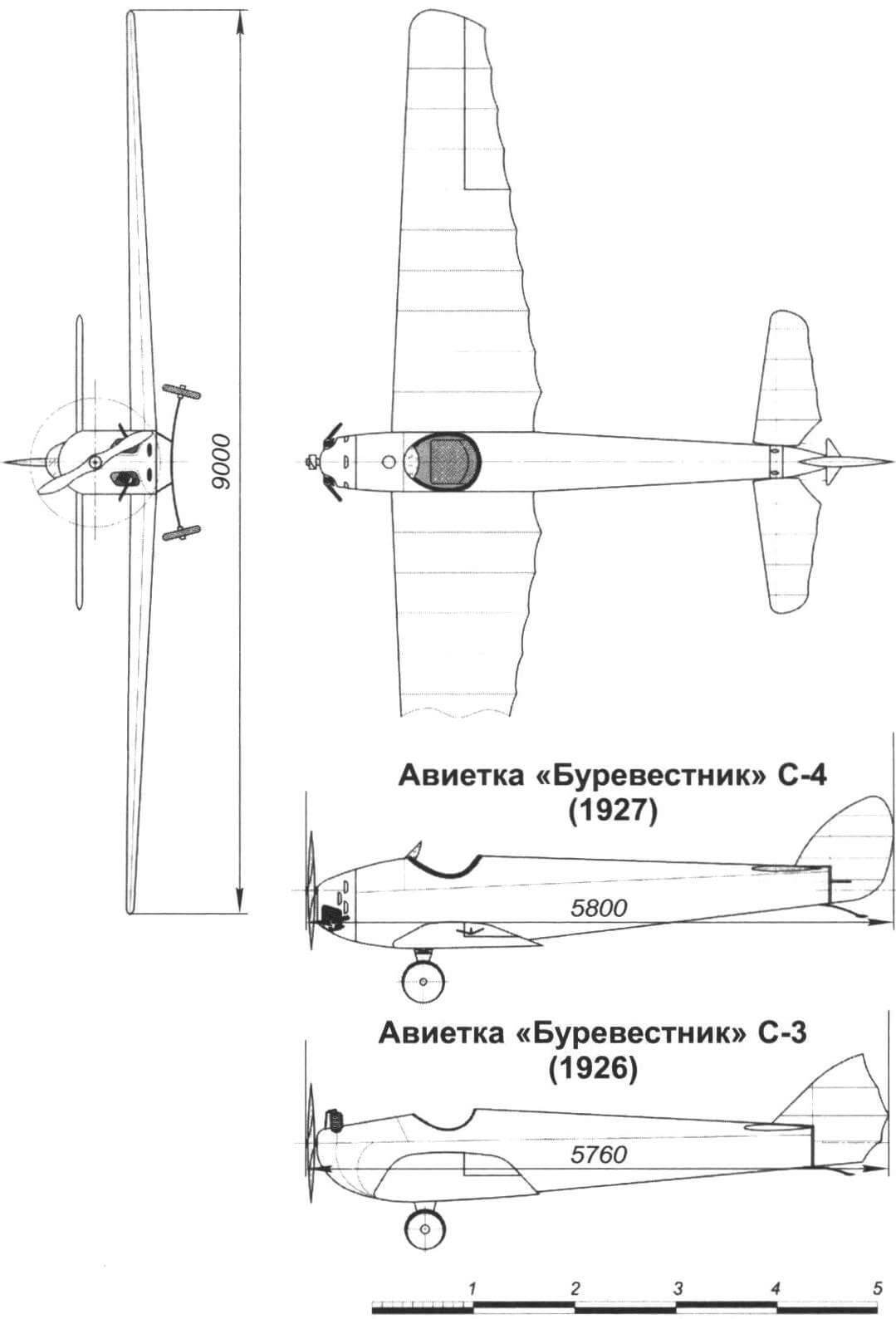

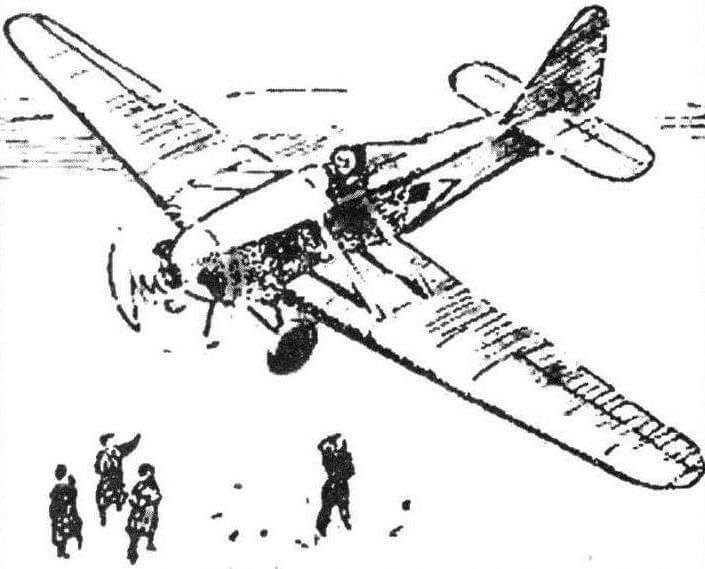

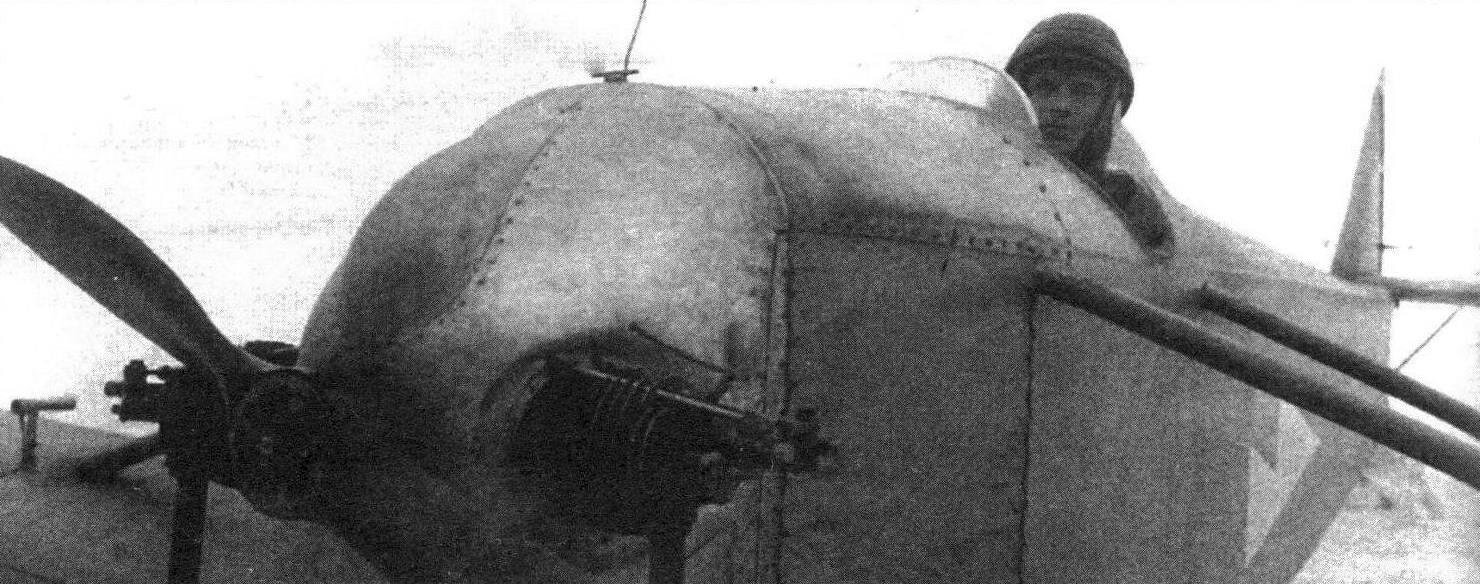

С 1922 по 1929 годы В.П. Невдачин работал в Краснопресненском трамвайном депо, где под его руководством любители-кружковцы ОДВФ построили два планера и четыре самолета-авиетки. Все они назывались «Буревестник», но с различными индексами: планеры -П, самолеты — С. Схема свободнонесущего низкоплана и внешний вид всех этих аппаратов были почти одинаковы.

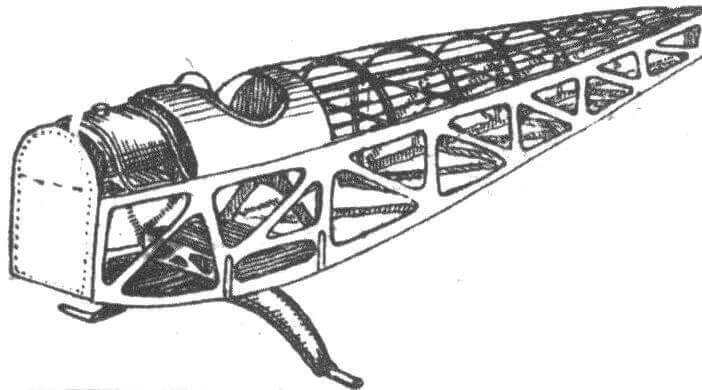

Интересная особенность «Буревестников» заключалась в почти полном отсутствии в их очень легкой конструкции металла. Фюзеляжи прямоугольного сечения с обтекателем на верхней части были ферменными из сосновых реек. В качестве расчалок использовались не проволока или тросики, как обычно, а фанерные полосы. Крыло — двухлонжеронное, оно скреплялось в пространственную ферму раскосами и полками нервюр. Киль и стабилизатор — цельноповоротные и смещенные по длине относительно друг друга. Рессора шасси выполнена из изогнутой клееной ясеневой дуги. Даже колеса использовались деревянные, с фанерными стенками, обитыми по ободу кожей. По весовой отдаче «Буревестники» превосходили все современные им авиетки.

В 1923 году планер «Буревестник» П-5 участвовал в состязаниях в Коктебеле, после которых В.П. Невдачин переделал его в авиетку С-2 — установил мотор от мотоцикла Harley-Davidson 1918 года мощностью 7-9 л.с. Но для самостоятельного взлета самолету такой мощности не хватало, поэтому с тем же мотором, форсированным до 12-16 л.с., в 1926 году была построена авиетка С-3. Она хорошо летала, но из-за слабого двигателя ее потолок не превышал 300 м.

Завоеванное в конкурсе авиеток второе место позволило Вячеславу Павловичу получить в свое распоряжение импортный авиамотор Blackburne Tomtit мощностью 18-20 л.с. С ним была построена авиетка С-4. Новый и относительно мощный «движок», легкая конструкция, а также полученное в наследство от планеров высокое аэродинамическое качество обеспечили «Буревестнику» С-4 выдающиеся летные характерметики. Испытывал самолет известный уже тогда летчик, учитель М.М. Громова и В.П. Чкалова, Александр Иванович Жуков (1895-1980). 29 июля 1927 года на авиетке С-4 он установил первый в СССР рекорд высоты для легких самолетов.

«Рабочая газета» писала об этом событии так: «29 июля в 8 часов вечера летчик Жуков взлетел с Московского аэродрома с тем, чтобы достичь высоты 4000 м и побить существовавший до сего времени мировой рекорд. По расчетам, «Буревестник» должен был подняться до высоты 4000 м и опуститься через 40 минут. Однако прошел час, а Жуков не возвращался. На аэродроме началось волнение: не разбился ли он? Прошло еще 20 минут. Жуков все не возвращался. Были пущены сигнальные ракеты, так как уже стемнело. С каждой минутой усиливалась уверенность, что Жуков разбился. Когда члены комиссии окончательно разуверились в благополучном спуске «Буревестника» и ангары были уже закрыты, инженер Невдачин, конструктор «Буревестника», услышал отдаленное потрескивание мотора… Когда потерявшие было надежду члены комиссии подбежали к авиетке, из нее вылез полузамерзший Жуков и сказал: «Ужасно холодно. Поднялся, кажется, на четыре с половиной». Когда из авиетки был извлечен аппарат, отмечавший высоту, то оказалось, что «Буревестник» достиг 5000 м, побив мировой рекорд на 1200 м».

К сожалению, СССР стал членом Международной авиационной федерации (FAI) только в 1936 году, поэтому рекорд А.И. Жукова не был официально зарегистрирован.

В 1929 году был издан осоавиахимовский проспект «Серийная авиэтка «Буревестник» С-4», в котором предлагалось размещать заказы на самолет по цене 2800 рублей с мотором или 1500 рублей без мотора. Полный комплект чертежей для самостоятельной постройки «Буревестника» предлагался за 100 рублей. Но до серийного производства дело не дошло.

Венцом развития «Буревестников» стал С-5 с двухцилиндровым оппозитным двигателем Bristol Cherub мощностью 30-32 л.с., построенный В.П. Невдачиным в 1928 году. Самолет экспонировался на Международной авиационной выставке в Берлине в 1929 году, затем был передан Иркутскому Осоавиахиму и, к сожалению, вскоре разбит.

После «Буревестника» В.П. Невдачин работал с Н.Н. Поликарповым. В 1937 году инженера Маштехпромсоюза Невдачина арестовали по обвинению в шпионаже в пользу Латвии и присудили стандартные тогда 10 лет исправительно-трудовых лагерей. «Исправлялся» Вячеслав Павлович в знаменитой «туполевской шараге», приняв участие в создании самолетов Пе-2, Ту-2 и ДВБ-102. После освобождения в 1943 году и до конца жизни он работал в ОКБ А.Н. Туполева.

Авиетка РАФ-1 А.Н. Рафаэлянца

Осенью 1925 года, еще до подведения итогов конкурса ОДВФ, в авиационном кружке московского завода «Идеал» построили одноместную авиетку «ВНО ВВА» (Военно-научное общество Военно-воздушной академии) конструкции слушателя академии Арама Назаровича Рафаэлянца (1887-1960). После успешного первого полета, состоявшегося 8 сентября 1925 года, по указанию Начальника ВВС РККА П.И. Баранова, самолет получил обозначение РАФ-1 по фамилии его создателя.

Биография Арама Назаровича, как и многих его современников — представителей многочисленных национальностей бывшей Российской империи, отражает сумасшедший водоворот революционных событий 1917-1922 годов. Арам был третьим сыном в небогатой семье плотника. Его родители, подданные Персии, бежали в Тифлис из Турции, спасаясь от гонений на армян. В 1915 году он окончил Тифлисское начальное училище, образование в котором соответствовало четырем классам мужской гимназии, и поступил на работу помощником шофера в гараж «Красного креста», а затем — мотористом в 4-й Кавказский авиаотряд, где всерьез и на всю жизнь увлекся техникой. После революции и, увы, традиционной для Кавказа вспышки национализма, его уволили. В 1919 году Рафаэлянц уехал в Армению и поступил старшим мотористом в 1-й Армянский авиаотряд, который дислоцировался в крепости Карс. В следующем году Армения проиграла войну, Карс отошел к Турции, а на оставшейся территории установилась Советская власть. А.Н. Рафаэлянц стал бойцом Красной Армии и вступил в партию большевиков. В 1921 году он уже комиссар авиации ССРА (Советской Социалистической Республики Армения). А в 1922 году его направили на учебу в Военно-воздушную академию им. Н.Е. Жуковского.

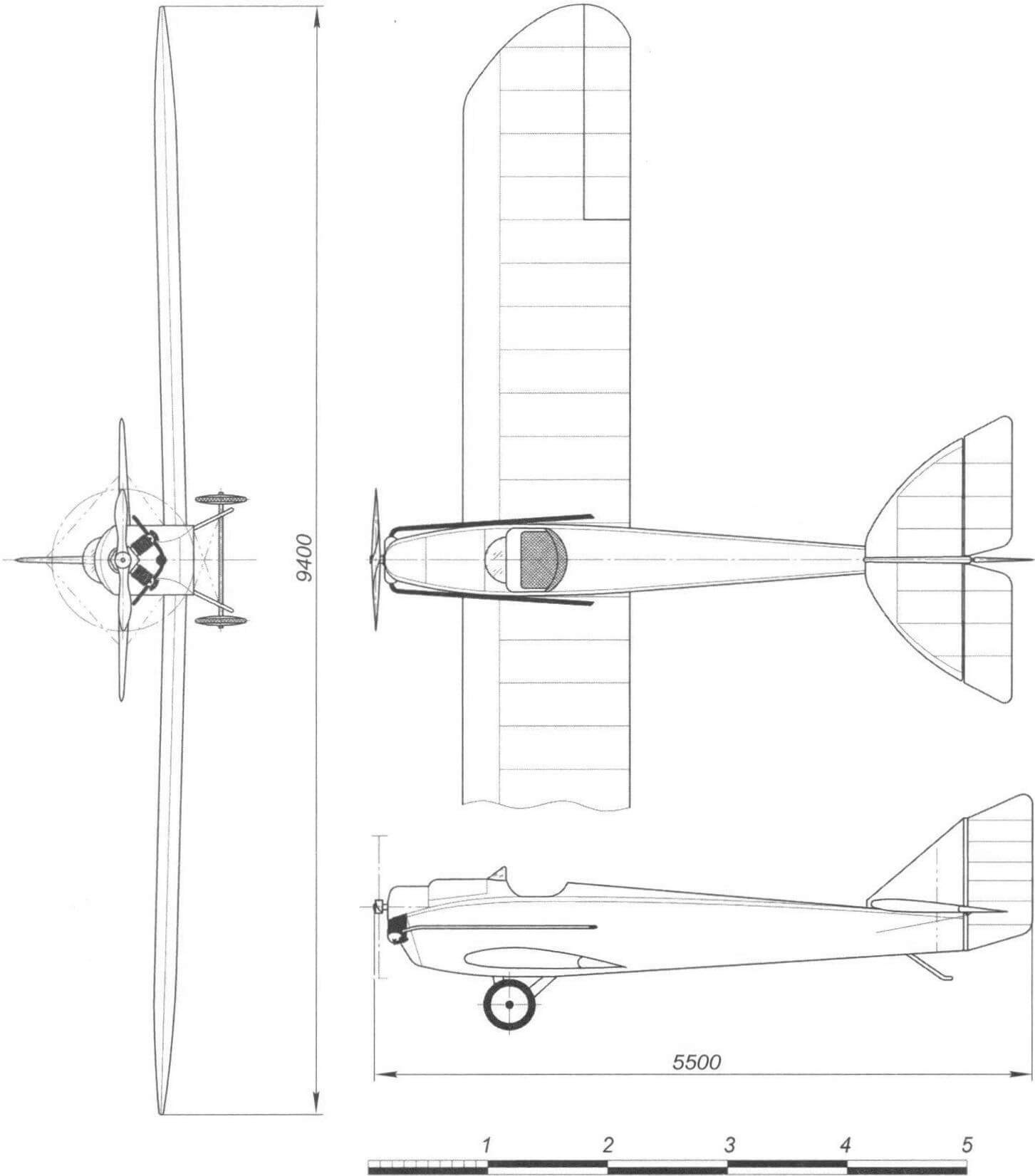

Первый самолет А.Н. Рафаэлянца представлял собой свободнонесущий низкоплан деревянной конструкции с мотором Blackburne Tomtit мощностью 18-20 л.с. Фюзеляж — деревянный, расчалочный, обтянут полотном. По сравнению с «Буревестником» В.П. Невдачина с тем же мотором, эта авиетка была заметно перетяжелена. Тем не менее, она показала хорошие летные качества. Участвовала в планерных соревнованиях в Коктебеле и на маневрах РККА в Одессе, куда ее доставили из Москвы по железной дороге.

Одесские полеты показали непригодность одноместных авиеток для военных целей, и в 1927 году Рафаэлянц построил в мастерских ВВА двухместный РАФ-2 той же схемы, но с английским мотором ADC Cirrus мощностью 60 л.с. Особенностью нового самолета были складывавшиеся при транспортировке крылья. Вместе с «Буревестником» С-5 и другими советскими машинами РАФ-2 экспонировался на авиационной выставке в Берлине, куда перелетел своим ходом.

В 1933 году А.Н. Рафаэлянца назначили на должность заместителя начальника НИИ ГВФ по опытному самолетостроению и главного конструктора Самолетостроительного конструкторского бюро ГВФ. Он существенно переделал самолет Р-5 в четырехместную пассажирскую машину ПР-5. Фактически, это был новый аппарат с полностью оригинальным фюзеляжем и закрытой пассажирской кабиной. Серийное производство ПР-5 наладили в авиаремонтных мастерских в Быково. Назначенный главным инженером Арам Назарович превратил их в полноценный авиационный завод № 24, который выпустил около 200 самолетов ПР-5.

В 1946 году Рафаэлянца направили в Летно-исследовательский институт (ЛИИ МАП), где для обеспечения испытаний авиационной техники было организовано специальное подразделение, состоявшее из КБ и Центральных мастерских. Здесь под его руководством в 1956 году построили и испытали экспериментальный ЛА вертикального взлета и посадки (ВВП) «Турболет», а также разработали несколько эскизных проектов самолетов ВВП. Кончина Арама Назаровича в 1960 году помешала осуществлению этих планов.

Авиетка Г-5 В.К. Грибовского

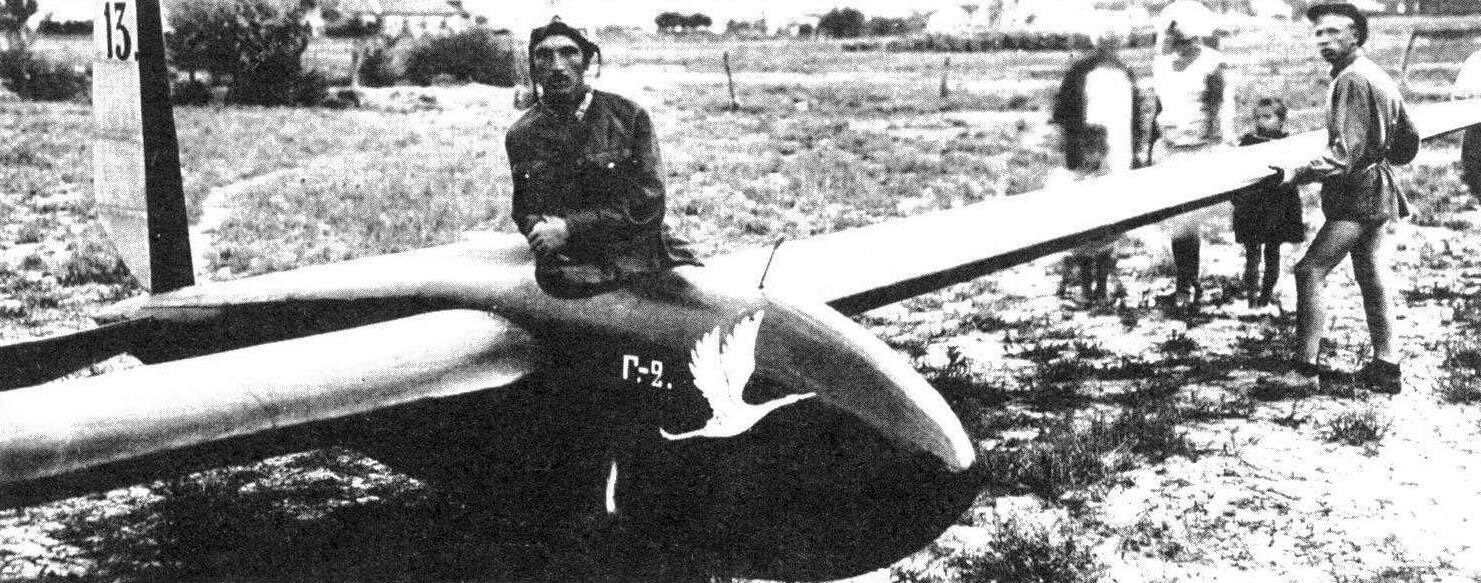

Владислав Константинович Грибовский (1899-1977) родился в Петербурге в семье почтового служащего. Рано потеряв родителей, он воспитывался в Гатчинском сиротском институте. Окончив последовательно Егорьевскую теоретическую школу летчиков, Севастопольскую летную школу в Каче и Московскую летную школу, в 1923 году Грибовский стал летчиком-истребителем РККА. Увлекшись планеризмом, в 1924 году он построил свой первый планер Г-1. А его второй аппарат (Г-2), созданный в 1927 году, стал первым в Советском Союзе планером-парителем. Он отличался крылом большого удлинения и легкой обтекаемой конструкцией фюзеляжа типа полумонокок с обшивкой, выклеенной из тонкого фанерного шпона. Это обеспечивало ему значительно более высокое аэродинамическое качество, чем у планеров с полотняной обшивкой.

В 1930 году Осоавиахимом были изданы чертежи модернизированного планера Г-2бис. В описании приводились конструкции узлов и деталей, технология изготовления и сборки. Парящие полеты на Г-2бис освоили несколько поколений советских планеристов.

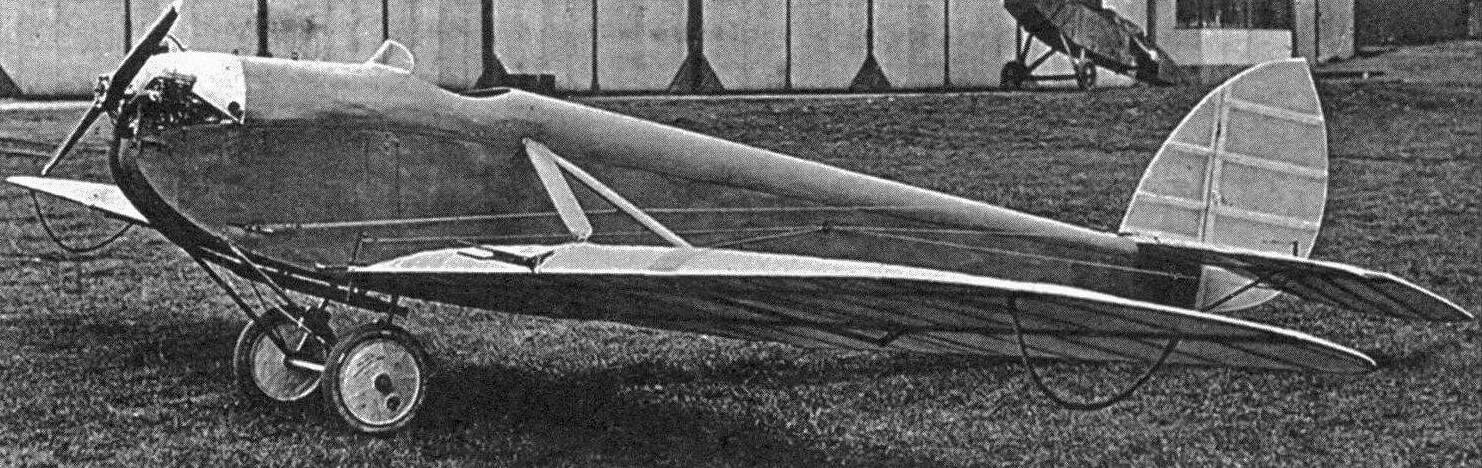

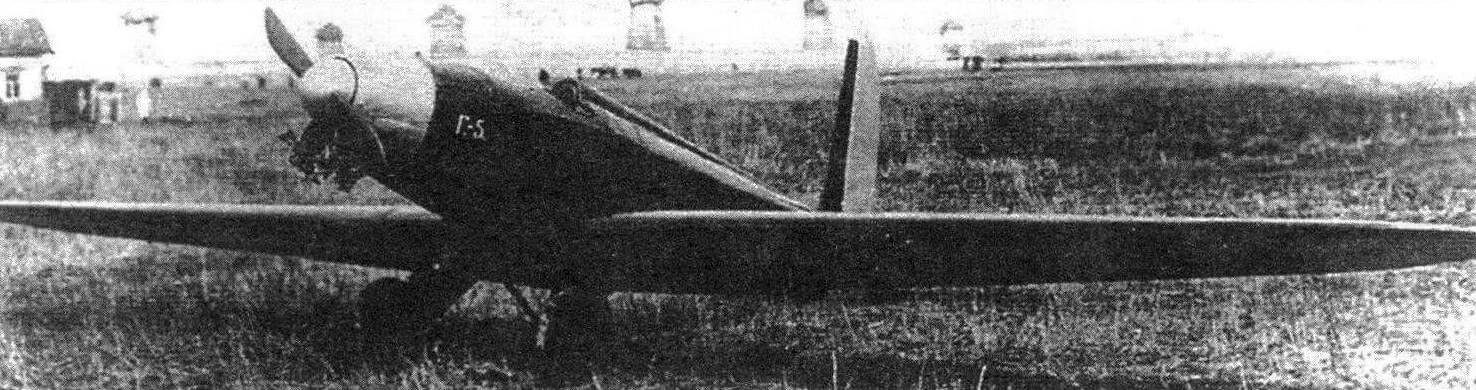

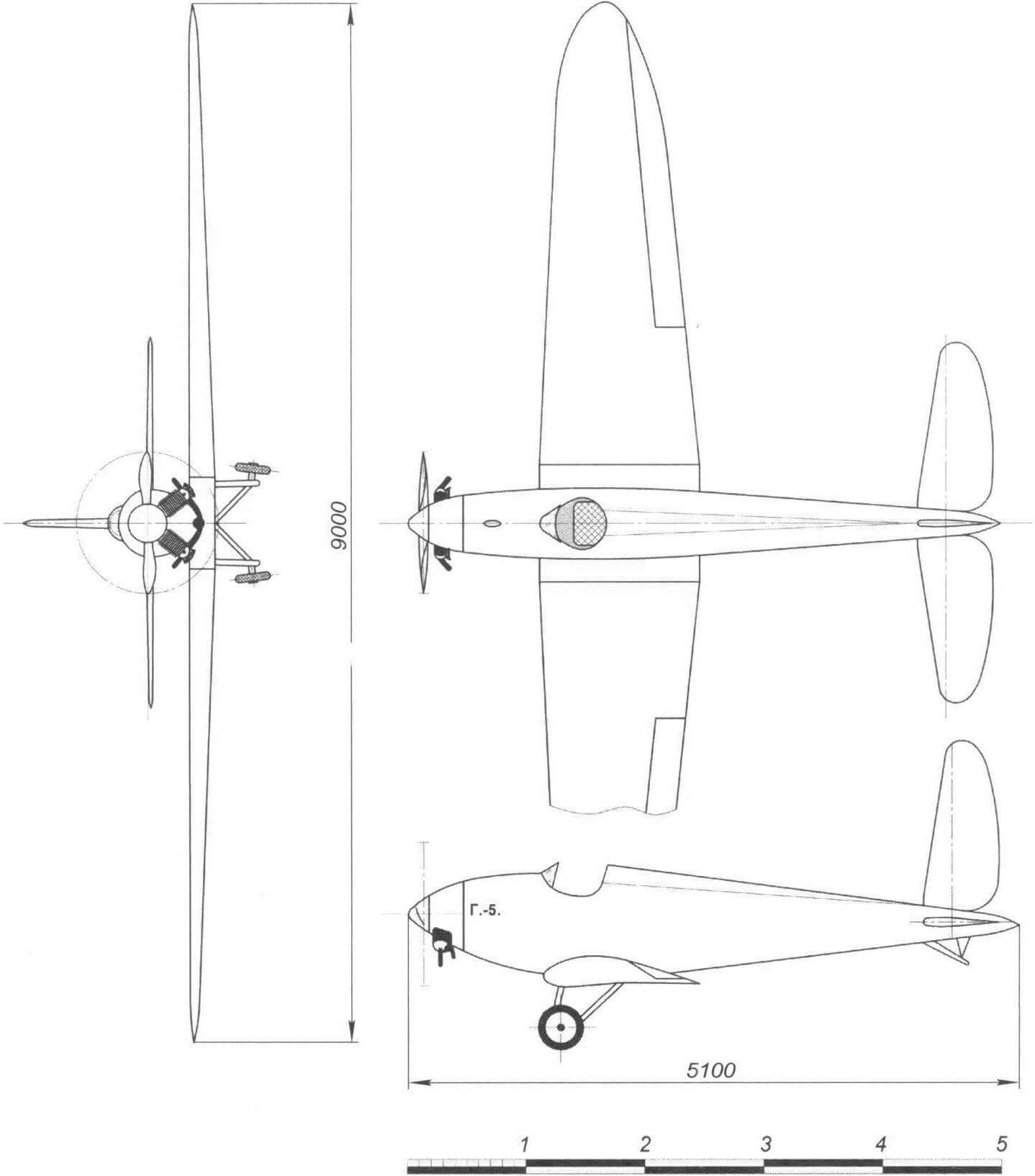

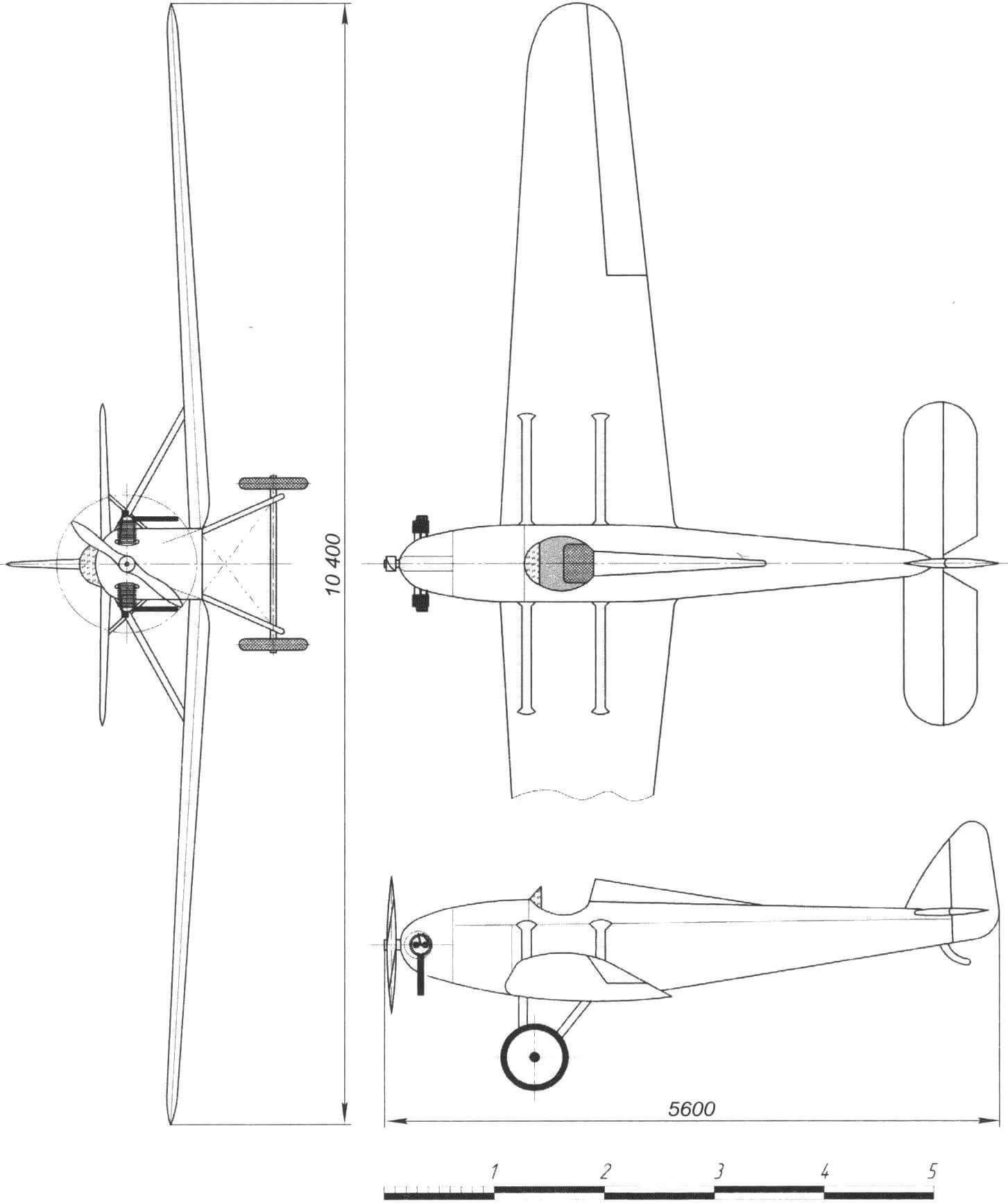

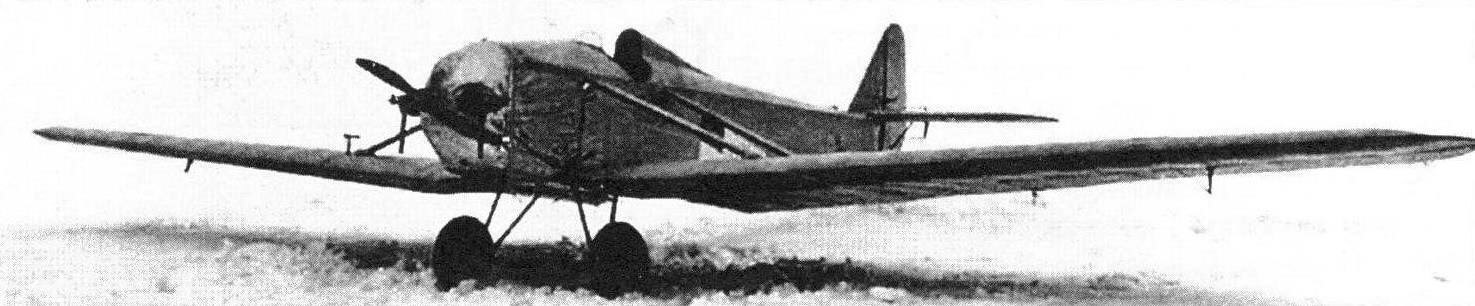

В 1927 году школу «Стрельбом», где военлет Грибовский проходил службу, перевели из Серпухова в Оренбург. Здесь в 1929 году Владислав Константинович построил одноместную авиетку-моноплан Г-5 с мотором Blackburne Tomtit (18 л.с.). По конструкции самолетик представлял собой моторизованную версию Г-2бис. В наследство от планера ему досталось весовое совершенство и высокое аэродинамическое качество. Крыло двухлонжеронное, обшитое до второго лонжерона фанерой толщиной 1,0-1,5 мм. Фюзеляж типа полумонокок обшит фанерой толщиной 1,5-2,0 мм. Хвостовое оперение — киль и стабилизатор цельноповоротные. Интересная особенность самолета — взаимозаменяемые горизонтальные и вертикальные плоскости оперения.

Нагрузка на крыло у Г-5 достигала 30 кг/м2, что в сочетании с высоким аэродинамическим качеством позволило получить отличные для авиетки с мотором мощностью всего 18 л.с. летные характеристики. В частности, максимальная скорость достигала 160 км/ч. Самолет, пилотируемый своим конструктором, совершил более 20 полетов. Но из-за старого и сильно изношенного двигателя их пришлось прекратить — сказалась удаленность Оренбурга от Москвы.

На всю свою жизнь В.К. Грибовский остался верен легкомоторной авиации. В начале 1930 года его назначили начальником Московской школы летчиков Осоавиахима. По его инициативе был создан Тушинский аэродром и Центральный аэроклуб Осоавиахима. В 1932 году он перешел работать в Московское конструкторское бюро (МКБ) Осоавиахима, а через год стал его начальником. В 1938 году на базе МКБ и планерного завода был создан опытный отдел, руководил которым Грибовский.

В годы Великой Отечественной войны серийно выпускался десантно-транспортный планер Г-29 (он же — Г-11) конструкции В.К. Грибовского, широко использовавшийся для полетов к партизанам. В 1944 году Владислав Константинович был удостоен довольно редкой награды — медали «Партизану Отечественной войны». Всего под его руководством спроектировано и построено 20 планеров и 14 легких самолетов различного назначения.

Авиетка ЛАКМ-1 и мотор АМБ-20 Л.Я. Пальмен

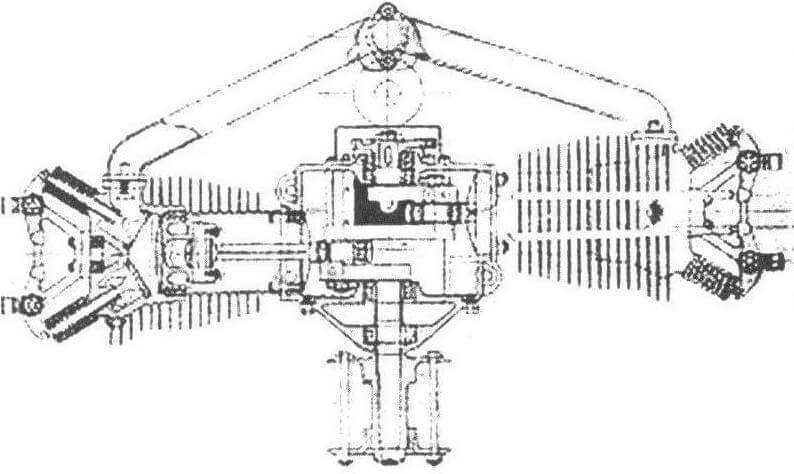

Легкий одноместный самолет ЛАКМ-1 (Ленинградский аэроклуб-музей) был построен в 1928 году в Ленинграде с целью проведения испытаний специального «авиеточного» мотора АМБ-20. Конструкторами авиетки выступили работники ленинградского Осоавиахима — руководитель научно-технической секции ЛАКМ Я.Л. Зархи и известный летчик, летавший на самолетах «Илья Муромец», В.М. Смирнов. ЛАКМ-1 представлял собой подкосный низкоплан деревянной конструкции. Фюзеляж — расчалочный. Обшивка крыла и фюзеляжа — полотно. Главная особенность аппарата — специальный мотор АМБ-20 мощностью 20-24 л.с. конструкции Л.Я. Пальмен.

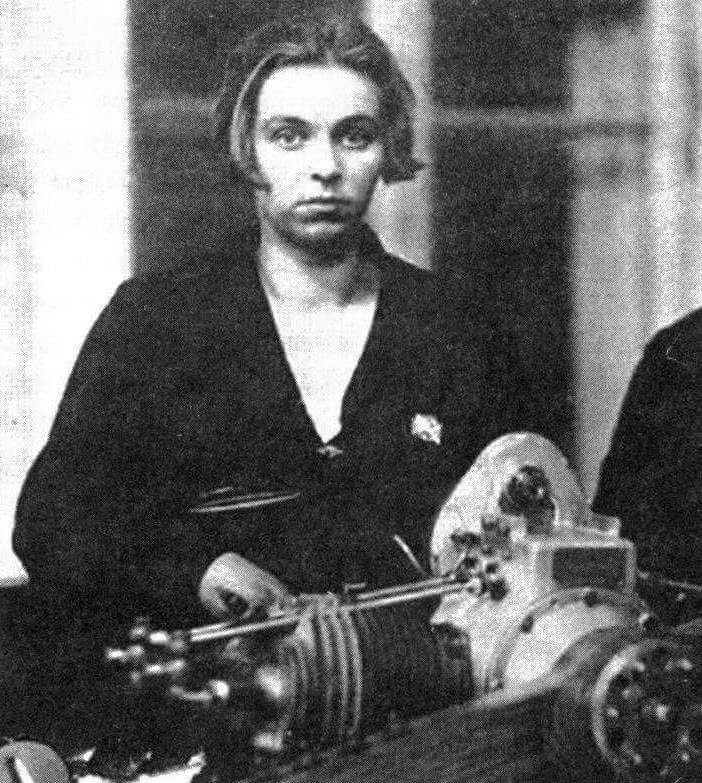

Лили-Мария (Лилия) Яльмаровна Пальмен (1900-1987) родилась в Санкт-Петербурге в семье шведского барона, секретаря статс-секретариата Великого княжества Финляндского Я.Ф. Пальмена. Получила блестящее образование в элитарной женской гимназии княгини Оболенской с дополнительным общеобразовательным классом. В декабре 1918 года Л.Я. Пальмен зачислили на механическое отделение Санкт-Петербургского технологического института. В 1924 году она защитила с отличием дипломный проект по теме «Малогабаритный авиационный двигатель». С начала 1925 года Лилия работала в КБ завода «Большевик» (бывший Обуховский завод), на котором тогда осваивался серийный выпуск авиамотора М-5 — копии американского Liberty L-12. Так случилось, что Л.Я. Пальмен в том момент оказалась на заводе единственным дипломированным специалистом по двигателям. В 1927 году предприятию было поручено серийное производство первого советского танка Т-18 (он же — МС-1). Конструктор его двигателя — молодой тогда инженер А.А. Микулин работал в Москве, в НАМИ, и на Лилию Яльмаровну пала вся тяжесть испытаний, доработок и обеспечения серийного выпуска этого мотора.

В 1925 году Л.Я. Пальмен представила собственный проект малогабаритного авиационного двигателя АМБ-20 (авиационный мотор «Большевик» мощностью 20 л.с.) на конкурс ОДВФ. Неожиданно он стал победителем, так как остальные заявки признали неперспективными или недоработанными. Было выделено финансирование, в рамках которого на заводе «Большевик» изготовили два опытных образца: для стендовых и для летных испытаний. Это был четырехтактный двухцилиндровый мотор оппозитной схемы рабочим объемом всего 965 см3.

Первый полет ЛАКМ-1 с мотором «Пальмен» (АМБ-20) состоялся в сентябре 1927 года. Летали пилот А.К. Иоост и тогда еще малоизвестный, но уже заработавший славу «воздушного хулигана» пилот ленинградского Осоавиахима В.П. Чкалов. Предполагался даже перелет из Ленинграда в Москву, но экспериментальный мотор требовал постоянных доработок, и от этой затеи отказались.

На заводе «Большевик» Л.Я. Пальмен спроектировала также сверхмощный авиамотор АМБ-700, участвовала в создании танков Т-19 и ТГ. Одновременно она была доцентом Ленинградского института инженеров граждаг жого воздушного флота (ЛИИ ГВФ). Получила предложение заведовать лабораторией по исследованию авиамоторов ЛИИ ГВФ в Авиагородке «Пулково». Однако 8 сентября 1933 года она была арестована по делу «Промпартии».

Вплоть до своего освобождения в 1942 году, Лилия Яковлевна продолжала работать по специальности (на правах заключенной) в Карагандинском лагере (Карлаге), где была организована Газогенераторная экспериментальная моторная станция (ГЭМС), занимавшаяся переводом грузовиков Карлага на твердое топливо.

***

Что же осталось от конкурса авиеток 1924 года, кроме сухих строк документов, воспоминаний и фотографий? В Музее ВВС в подмосковном Монино хранится «Буревестник»» С-4 В.П. Невдачина. Мотор Blackburne Tomtit, стоявший на многих авиетках 1920-х годов, представлен в экспозиции Научно-мемориального музея Н.Е. Жуковского в Москве. Он был передан семьей летчика-испытателя А.И. Жукова. В Музее техники Вадима Задорожного в поселке Архангельское есть реплика АИР-1, построенная в свое время на фирме А.С. Яковлева, а в Музее В.П. Чкалова выставлен винт от ленинградской авиетки ЛАКМ-1 — первого самолета, в испытаниях которого принимал участие знаменитый летчик.

Григорий ДЬЯКОНОВ, к.т.н., МАИ