Модификация Gо 242А-2 предназначалась для выброски парашютистов. Предполагалось, что их доставят в район высадки, там десантники выпрыгнут, а пустой планёр на буксире вернётся на базу за следующим подразделением. Чтобы вся группа покинула планёр за короткое время, в нижней части откидной секции фюзеляжа прорезали дополнительные двери, открывавшиеся в полёте. Практика показала нежизнеспособность этой идеи — парашютисты из планёров в боевой обстановке никогда не выпрыгивали. Основной же их задачей стала доставка различных грузов. Тем не менее, и далее выпускались планёры, приспособленные для выброски парашютистов (модификации В-3 и В-4). Сам же Gо 242А-2 мог использоваться и для высадки посадочного десанта, причём на площадки небольшого размера. Для этого он оснащался тормозным парашютом.

Для буксировки нескольких планёров цугом замок в носу фюзеляжа заменили на усиленный, рассчитанный на 9 — 10 т, а в хвостовой части установили второй — на 5,9 — 6 т. Сбрасываемая тележка получила увеличенные колёса размерами 950×350 мм, хотя параллельно использовались и старые тележки. Аппараты модификации А (особенно типа А-1) составляли большую часть выпущенных Gо 242, их производство прекратили в конце 1942 г.

Далее пошли планёры модификации В; строились варианты В-1, В-2, В-3 и В-4. Главным их отличием было неубираемое колёсное шасси. Gо 242В-1 имел основные стойки с тормозными колёсами размерами 950×350 мм, насаженными на одну ось, с рессорной или торсионной амортизацией. Носовая стойка также оснащалась рессорным амортизатором и несла управляемое колесо. Планёр оборудовался единственным буксировочным замком в носу.

Технические данные аппаратов семейства Гота Gо 242/Gо 244 и советского планёра КЦ-20

Gо 242В-3 предназначался для выброски парашютистов и отличался от В-1 наличием в хвостовой части дополнительных дверей. Так как двери, применявшиеся на модификации А-1, оказались неудобными, поэтому их прорезали на боковой вертикальной поверхности откидной части.

Модификация Gо 242В-2 имела основные стойки шасси пирамидальной конструкции с масляно-воздушным амортизатором. Размеры основных колёс — 935×345 мм. Носовая стойка также получила подобный амортизатор. Планёр мог буксироваться цугом, для чего в носу был установлен замок на 9 — 10 т, а в корме — на 6 т. Существовал и облегчённый вариант этого планёра, у которого задний буксировочный замок сняли, а передний заменили обычным (на 6 т). Саму конструкцию фюзеляжа облегчили, особенно это коснулось грузового пола. В результате массу пустой машины удалось снизить на 250 кг. Но этот вариант не нашёл широкого применения из-за снижения общей прочности, что привело к уменьшению полезной нагрузки.

Gо 242В-4 создавался на основе типа В-2 и отличался от него дополнительной дверью на откидной части фюзеляжа для выброски парашютистов. Вариант Gо 242В-5 имел полноценное двойное управление и использовался для обучения пилотов, а в остальном соответствовал во 242В-2.

Модификация Gо 242С-1 создавалась для атаки на корабли британского флота в его главной базе Скапа-Флоу осенью 1944 г. Каждый планёр должен был доставить туда группу диверсантов, скоростную лодку-катамаран и тонну взрывчатки. Высадку предполагалось произвести прямо в акватории, для чего корпус планёра сделали водонепроницаемым, а днищу придали лодочные обводы. Внутрь корпуса поместили резиновые надувные мешки для обеспечения плавучести. Под крылом установили поддерживающие поплавки. Для взлёта применяли двухколёсную сбрасываемую тележку. Сведения о количестве построенных планёров Gо 242С-1 сильно разнятся. Некоторые авторы говорят о нескольких единицах, другие называют цифру 43. Как бы там ни было, операцию отменили и в боевых действиях Gо 242С-1 участия не принимали. Позже их все переделали в самолёты Gо 244С-2.

Летом 1942 г. проводились опыты взлёта со стартовыми ускорителями. Два жидкостных ракетных ускорителя Вальтер R1 202Ь устанавливались под крылом под балками (по одному с каждой стороны). Они развивали тягу в 500 кгс в течение 30 с. Применение ускорителей существенно сокращало разбег и незначительно влияло на управляемость планёра — как при их работе, так и при сбросе.

Но жидкостные ускорители оказались сложны в эксплуатации: перекись водорода -жидкость опасная, склонная к неожиданным взрывам, самовоспламеняющаяся при контакте с любой органикой, да и просто ядовитая. Поэтому предпочтение отдали твёрдотопливным ускорителям Рейнметалл RI 502 тягой в 500 кгс в течение 6 с. Пакет из четырёх ускорителей крепился на сбрасываемой ферме в задней части фюзеляжа. Они запускались последовательно, что обеспечивало номинальную тягу в течение 24 с. При работе ускорителей пилоту следовало проявлять особое внимание, поскольку при переключении возникали рывки тяги. Несмотря на меньшую суммарную тягу и усложнение пилотирования, именно эту систему рекомендовали для использования — она создавала значительно меньше хлопот наземному составу. Следует заметить, что ускорители применяли нечасто, только для взлёта сильно перегруженных планёров, а в основном полёты выполняли обычным способом.

Специально для условий советско-германского фронта группа конструкторов из Рехлина разработала снежные лыжи для установки на Gо 242. Полёты проводились под городом Дерптом (Тарту) в Эстонии зимой 1941/42 г. Всего выполнили 45 взлётов и посадок. В качестве буксировщика использовали бомбардировщик Не 111Н-6, также снабжённый лыжами. С грузом в 2500 кг длина разбега планёра составляла 1000 м, а пробег при посадке — 250 м. Лыжи позволяли увеличить максимальную взлётную массу примерно на 150 кг. Лётные данные как сцепки, так и свободного планёра снижались незначительно. Лыжи ограниченно использовались при снабжении немецких войск, попавших в окружение под городом Холм в конце зимы 1941/1942 г.

САМОЛЁТ Gо 244

В ходе эксплуатации планёров возник закономерный вопрос: как вернуть с места высадки десанта достаточно дорогостоящую технику для повторного использования? Один из вариантов предполагал применение временной силовой установки. После разгрузки планёра на его носу предлагалось устанавливать 8-цилиндровый двигатель Аргус Аs10С на съёмной раме. В результате планёр мог самостоятельно взлететь и вернуться на базу. Но возвращался он пустым. Однако жизнь показала, что неплохо бы кое-что вывозить обратно (например, раненых). Для этого тяги «аргуса» не хватало. Поэтому от съёмного двигателя отказались в пользу установки двух постоянных моторов мощностью по 500 — 750 л.с. Такая переделка превращала планёр практически в полноценный транспортный самолёт.

Начались поиски подходящего мотора. С этим имелись проблемы, так как они требовались для боевых машин. Поэтому конструкторам предложили поискать то, что было не в ходу. По заданию рейхсминистерства авиации летом 1942 г. построили три опытных образца самолёта, названного Gо 244, с разными моторами воздушного охлаждения. Так, Gо 244V1 имел немецкие 9-цилиндровые двигатели ВМW 132Z мощностью по 660 л.с., Gо 244V2 получил пару 14-цилиндровых французских Гном-Рон 14М06/07 (противоположного, правого и левого, вращения) по 700 л. с., Gо 244\/3 -советские 9-цилиндровые М-25А в 750 л. с. Последние устанавливались на истребителях И-16 и И-15, а в 1941 г. в значительных количествах оказались в руках противника. Из всех имевшихся в распоряжении немцев они были самыми мощными и обеспечивали наибольшую тяговооружённость. Но запас М-25А был ограничен, поставок же запчастей не предвиделось вовсе. Поэтому выбор сделали в пользу французских Гном-Рон 14М, представлявших собой 14-цилиндровую двухрядную звезду. Он вращал французский же трёхлопастный винт изменяемого шага «Ратье». Мотоустановки поставлялись из Франции комплектно со всеми агрегатами и капотами с завода в Мериньяке.

В самолёты переоборудовали только планёры модификации В, имевшие колёсное шасси. Gо 242В-1 переделывали в Gо 244В-1, В-2 — в Gо 244В-2, а В-3, соответственно, — в Gо 244В-3, далее шли Gо 244В-4 и Gо 244В-5. Модификация Gо 244С-2 получила моторы Гном-Рон 14М 04/05, комплектовавшиеся четырёхлопастными винтами, шаг которых можно было менять только на земле.

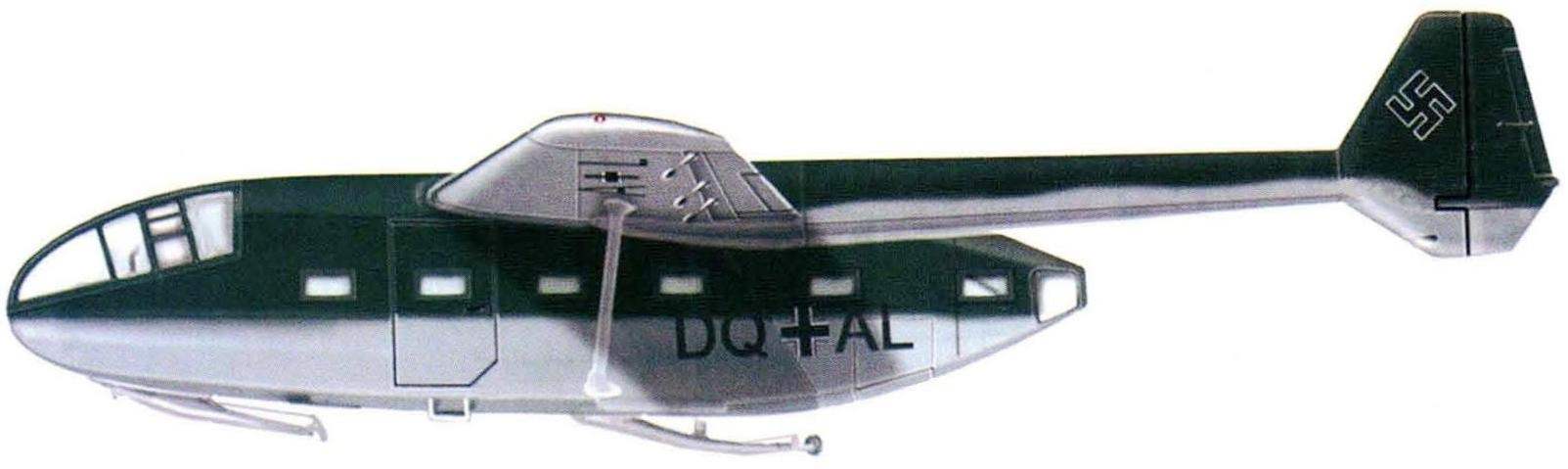

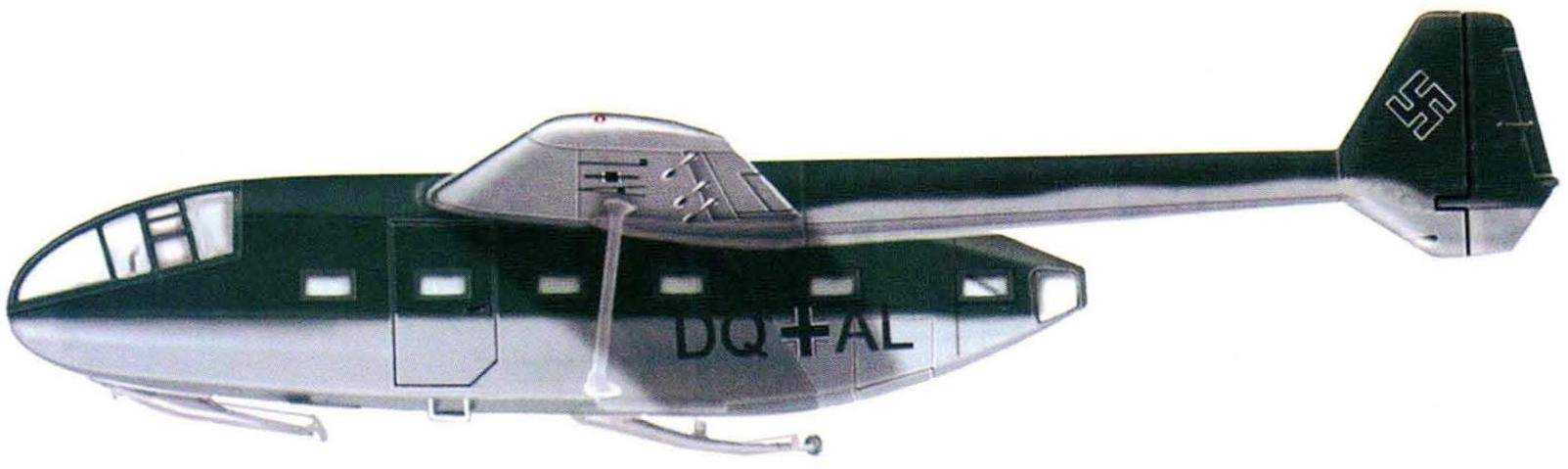

Самолёт Go 244 В-1. Хорошо видна конструкция шасси

Переделки были минимальными. Хвостовые балки удлинили вперёд, установив моторамы, сваренные из стальных труб. Капот для мотора сделали из дюралюминия, он имел юбку для регулировки охлаждения. Маслорадиатор устанавливался за двигателем, воздух к нему шёл сверху, а выхлоп осуществлялся вниз, под крыло. В каждой балке располагались по два бензобака: передний и задний, общей ёмкостью 345 л (суммарный запас топлива составлял 690 л.) и по маслобаку на 28 л (всего — 56 л). Проложили проводку для управления двигателями, а в кабине установили необходимое приборное оборудование. Самолёт получил радиостанцию, антенна которой тянулась от мачты над кабиной до правого киля.

Все эти доработки увеличили массу пустого аппарата на 1300 кг. Соответственно снизилась полезная нагрузка, до 1800 кг. Эксплуатация показала, что лётные данные нового самолёта невысоки. Потолок при полной нагрузке составил лишь 2500 м, а при отказе одного двигателя он мог лететь только со снижением. Плохой оказалась и манёвренность.

Производство Gо 242 продолжалось и в 1942 г. В течение этого года два завода выпустили 682 планёра, из которых 133 переделали в Gо 244. Кроме этого, собрали 41 новый самолёт. Необходимо заметить, что конструкция шасси на Gо 244 часто менялась, иногда даже в пределах одной серии. Особенно это касалось носовой стойки.

Из-за плохих лётных качеств производство Gо 244 довольно быстро свернули, и завод вернулся к изготовлению планёров. В том же 1942 г. к производству подключили предприятие в чешском городе Ческе-Будеёвице, где построили 47 Gо 242 и некоторое количество Gо 244.

БОЕВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ Go 242 и Go 244

В 1941 г. планёр Go 242 приняли на вооружение. По мере их поступления от промышленности были сформированы шесть эскадрилий, имевшие обозначения от 1/Go 242 до 6/Go 242. Им придавались самолёты-буксировщики. Все эскадрильи размещались на территории рейха и подчинялись командованию тех воздушных округов, где они базировались. Быстро выяснилось, что Go 242 не придётся участвовать в воздушно-десантных операциях, а главной задачей для них станет перевозка грузов. Этим они и занимались в первый период своей службы. Второй основной задачей стали обучение пилотов и подготовка (в том числе и парашютная) солдат десантных подразделений.

Вскоре эскадрильи переформировали в специальные группы, входящие в состав воздушно-десантной эскадры. Каждая группа включала эскадрилью Gо 242 и две эскадрильи планёров 230. Функции их сводились к переброске грузов как внутри самой Германии, так и в прифронтовой полосе.

Боевое крещение двухбалочные «готы» получили на советско-германском фронте. 21 января 1942 г. группировка немецких войск численностью порядка 5500 человек попала в окружение в районе г. Холм Новгородской области. Снабжение «котла» осуществлялось по воздуху. Продовольствие, боеприпасы и медикаменты сбрасывались на парашютах с транспортных самолётов и доставлялись посадочным способом на планёрах Gо 242. Помимо грузов, на планёрах доставляли подкрепления, а обратными рейсами вывозили раненых. Благодаря поддержке с воздуха немецкие войска выстояли и 5 мая 1942 г. вырвались к своим, потеряв 1552 человека. Советские потери оказались намного больше. Опыт, приобретённый под Холмом, немцы позже использовали в Сталинграде, но там результат оказался совсем другим.

Летом того же 1942 г. две транспортные группы (КGrzbV.5 и КGrzbV.30), летавшие на Не 111, доукомплектовали планёрами Gо 242. После переформирования они вошли в состав 4-го воздушного флота, размещённого на южном участке советско-германского фронта. Кроме этого, были сформированы несколько отдельных планёрных эскадрилий с буксировщиками Не 111, в том числе эскадрилья «Донау» («Дон»), из самого названия которой ясно, где она действовала. Но вскоре все эти отдельные эскадрильи свели в состав 4-й транспортной группы.

Транспортная группа ||lzbV 1, куда наряду с самолётами Ju 52, входили планёры Gо 242, снабжала окружённую в Сталинграде немецкую группировку вплоть до её капитуляции. Группа летала из Сальска, а позже, когда фронт приблизился, — из Зверево (Ростовская область). Грузы доставлялись на аэродром Питомник, недалеко от Сталинграда.

В конце 1942 г. для снабжения окружённой под Сталинградом 6-й армии в составе авиадесантной эскадры LLG 1 сформировали буксируемый авиаотряд (Luftlandegeschwader-Schleppverband). Парк техники у него был смешанным: с одной стороны, там имелись планёры Ме 321 и буксировщики Не 111Z, с другой — Gо 242 и обычные Не 111. Но пока это подразделение добиралось до передовой площадки в Макеевке, советские войска уже захватили последние аэродромы внутри кольца окружения, и прийти на помощь солдатам Паулюса авиаотряд не успел.

Несколько планёрных групп базировалось в Греции и на Сицилии. В их задачу входила доставка грузов Африканскому корпусу Роммеля и перевозки на Балканах. Некоторое количество планёров Gо 242 получила Румыния, использовавшая их внутри страны и на Балканах.

Зимой 1943/44 г. группу I/LLG 1 перевооружили планёрами Gо 242 и буксировщиками Не 111. Эксплуатировавшиеся там ранее планёры DFS 230 списали, а самолёты Dо 17 отправили в тыл для использования во вспомогательных подразделениях.

Эта группа вместе с другими обеспечивала снабжение 1-й немецкой танковой армии у Каменец-Подольского. Группировка численностью около 200 ООО человек попала в окружение в марте 1944 г. Несмотря на раскисшие аэродромы и плохую погоду, немцам удалось организовать её снабжение по воздуху. При этом планёры часто перевозили горючее для танков. Красной Армии не удалось раздавить «котёл», в том числе из-за отсутствия поддержки с воздуха из-за нелётной погоды. 7 апреля 1944 г. немцы смогли вырваться из кольца, потеряв 5878 человек и большую часть техники.

После этого группа IILLG 1 перелетела на юг — в Одессу. Оттуда она участвовала в эвакуации военнослужащих и грузов из Крыма. В этой операции впервые применялись санитарные во 242, оборудованные носилками, а также специализированные планёры — мобильные мастерские, командные пункты, узлы связи и другие модификации.

На завершающем этапе войны интенсивность применения Gо 242 снизилась. Причины — недостаток горючего, уменьшение числа самолётов-буксировщиков, убыль материальной части.

Что касается применения самолётов Gо 244, то в марте 1942 г. их получили две группы: KGrzbV 104 — в Греции и КGrzbV 106 -на острове Крит, летавшие до этого на трёхмоторных самолётах Ju 52/Зм. Пилоты были не в восторге от новой техники. Лётные данные Gо 244 оказались посредственными, манёвренность — недостаточной. Все эти недочёты объяснялись малой мощностью силовой установки, к тому же довольно капризной. Единственной положительной чертой сочли простоту конструкции и неприхотливость в обслуживании. Первые же встречи в воздухе с истребителями противника показали, что шансы уйти от атаки у «Готы» невелики. Поэтому после первых потерь, уже в ноябре 1942 г., группы перевооружили на огромные транспортные самолёты Ме 323 «Гигант». Эта машина была создана тоже на основе планёра Ме 321 путём установки шести двигателей воздушного охлаждения.

Ещё одной эскадрильей, получившей Gо 244 во второй половине 1942 г., стала 7/ТG 4, действовавшая на юге России. В целом замечания были те же, что и в других частях, но здесь ещё добавились сложности при взлёте с раскисших, плохо оборудованных аэродромов. Позже 7/ТG 4 также сменила свои Gо 244 на Ме 323. Сданные ею «готы» перебросили на территорию рейха, где их включили в состав учебных подразделений воздушно-десантных войск. В небе Германии Gо 244 выполняли срочные перевозки и применялись для подготовки (в том числе и парашютной) десантников и пилотов транспортной авиации. В целом можно сделать заключение, что планёр оказался более удачной конструкцией, чем самолёт.

К. КУЗНЕЦОВ

Рекомендуем почитать ГОРОДКИ НА СТОЛЕ Старинная русская игра городки била популярна всегда. Немало любителей этого народного вида спорта привлекает она и сегодня. Наш читатель А. Жданов из Феодосии разработал ее настольный... «ТАНК-СОЛДАТ» (К 75-ЛЕТИЮ СОВЕТСКОГО ТАНКА Т-54) Средний танк Т-54 - один из самых известных советских танков, созданных после Второй мировой войны. Т-54 - «танк-солдат», ставший школьной партой танковых войск Советской Армии в...

Фирма «Готаер ваггонфабрик» (более известная как просто «Гота») в конце 1930-х гг. выпустила первую партию десятиместных десантных планёров DFS 230, разработанных в Немецком институте развития планеризма (Deutches Forschungsanstalt für Segelflug, сокращённо DFS) под руководством Г. Якобса. На заводе «Гота» производством DFS 230 занимался инженер А. Калькерт. Ведя серию DFS 230, Калькерт задумался над созданием более крупного планёра, способного перевозить 20 бойцов с полным снаряжением, а также крупногабаритные грузы. Он должен был иметь большой люк с размерами, примерно равными сечению фюзеляжа, и верхнее расположение крыла. Грузовой люк конструктор решил сделать в виде откидывающегося хвоста фюзеляжа, так как нос планёра мог получить повреждения при посадке (что нередко и случалось). Это влекло за собой применение двухбалочного хвостового оперения. Подобная компоновка была известна и ранее, но впервые применялась для летательного аппарата таких размеров.

Фирма «Готаер ваггонфабрик» (более известная как просто «Гота») в конце 1930-х гг. выпустила первую партию десятиместных десантных планёров DFS 230, разработанных в Немецком институте развития планеризма (Deutches Forschungsanstalt für Segelflug, сокращённо DFS) под руководством Г. Якобса. На заводе «Гота» производством DFS 230 занимался инженер А. Калькерт. Ведя серию DFS 230, Калькерт задумался над созданием более крупного планёра, способного перевозить 20 бойцов с полным снаряжением, а также крупногабаритные грузы. Он должен был иметь большой люк с размерами, примерно равными сечению фюзеляжа, и верхнее расположение крыла. Грузовой люк конструктор решил сделать в виде откидывающегося хвоста фюзеляжа, так как нос планёра мог получить повреждения при посадке (что нередко и случалось). Это влекло за собой применение двухбалочного хвостового оперения. Подобная компоновка была известна и ранее, но впервые применялась для летательного аппарата таких размеров.