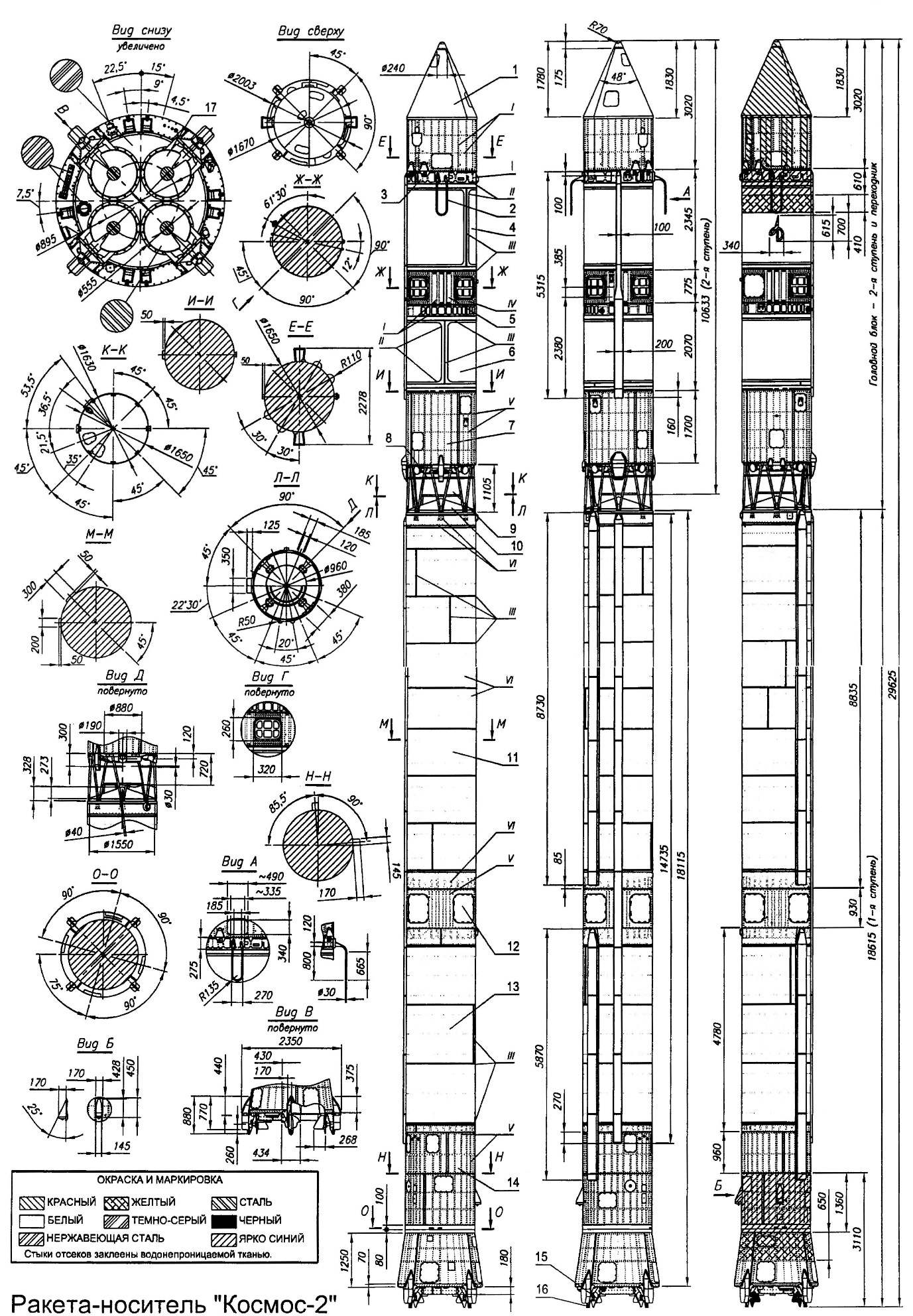

Посвящается памяти Генерального конструктора Михаила Кузьмича Янгеля. В журнале № 7 за 2000 г. была опубликована статья «Рабочая лошадка космодромов», посвященная ракете-носителю легкого класса — «Космос-3М». Пришло время рассказать читателям о еще более ранней работе (ныне совсем забытой) знаменитого днепропетровского КБ «Южное»— самой первой отечественной ракете-носителе легкого класса, имевшей индексы 63С1 и 11К63 и открытое название «Космос-2». В этой статье автор рассказывает об этой ракете и представляет ее подробный чертеж, выполненный по натурному образцу, экспонируемому в Национальном центре аэрокосмического образования Украины в г. Днепропетровске.

Посвящается памяти Генерального конструктора Михаила Кузьмича Янгеля. В журнале № 7 за 2000 г. была опубликована статья «Рабочая лошадка космодромов», посвященная ракете-носителю легкого класса — «Космос-3М». Пришло время рассказать читателям о еще более ранней работе (ныне совсем забытой) знаменитого днепропетровского КБ «Южное»— самой первой отечественной ракете-носителе легкого класса, имевшей индексы 63С1 и 11К63 и открытое название «Космос-2». В этой статье автор рассказывает об этой ракете и представляет ее подробный чертеж, выполненный по натурному образцу, экспонируемому в Национальном центре аэрокосмического образования Украины в г. Днепропетровске.

История этой ракеты-носителя (PH) ведется с 1960 г., когда вышло постановление правительства «О создании ракеты-носителя 63С1 на базе боевой ракеты Р-12, разработке и запуске 10 малых ИСЗ» (искусственных спутников Земли). Это постановление утвердило программу космических исследований, предложенную КБ «Южное», которым тогда руководил академик, Главный конструктор Михаил Кузьмич Янгель.

Конструкторское бюро «Южное» было создано в 1951 г. при днепропетровском заводе № 586 по предложению С.П.Королева, когда там начиналось производство первых баллистических ракет Р-1, Р-2, а в дальнейшем Р-5. В 1953 г. М.К.Янгель был назначен Главным конструктором КБ, в задачу которого входило создание боевых ракетных комплексов на долгохранимых компонентах топлива для вооружения ракетных войск стратегического назначения. Первой собственной разработкой КБ стала баллистическая ракета средней дальности Р-12. Ее создание было начато по постановлению правительства от 13 августа 1955 г. «О создании и изготовлении ракеты Р-12 (8К63)». Постановление предусматривало начало летно-конструкторских испытаний в апреле 1957 г. и задавало дальность стрельбы в 2000 км.

Опытное КБ-586 в октябре выпустило откорректированный эскизный проект, предусматривающий использование технологической оснастки, имевшейся на «Южмаше» для ракет Р-5. Это и определило диаметр ракеты в 1,65 м и длину около 21 м. Для нее был использован четырехкамерный жидкостный ракетный двигатель (ЖРД) РД-214, разработанный в ОКБ-254 под руководством Главного конструктора В.П.Глушко. Двигатель использовал высококипящие компоненты топлива — АК27И (27%-ный раствор азотного тетраоксида в азотной кислоте) и ТМ-185 (углеводородное горючее типа скипидара) с соотношением компонентов — 3,97. Тяга двигателя у земли составляла 63,5 т, а в вакууме 73 т, давление в камерах сгорания — 43,6 атм, продолжительность работы — 130 с. Зажигание было химическое с использованием пускового горючего ТГ-02, залитого в соответствующую магистраль.

Ракета Р-12 впервые имела полностью автономную инерциальную систему управления. Органами управления полетом являлись графитовые газовые рули. Ракета (сверху вниз) состояла из боевой части, переходной юбки, бака окислителя, межбакового приборного отсека, бака горючего и хвостового отсека, со смонтированными на нем стартовыми опорами и газовыми рулями. Использование двигателя РД-214 оказало влияние и на внешний облик ракеты — пришлось ввести коническую юбку-обтекатель в хвостовом отсеке, что оказало благоприятное влияние на устойчивость полета. Кроме того, для этой цели был установлен и неподвижный аэродинамический стабилизатор.

«Сухие отсеки» имели традиционную клепаную конструкцию, состоящую из силового набора и обшивки, для которых использовались алюминиевые сплавы В-95 и Д-16 соответственно. Баки сварены из алюминиевого сплава АМг-6. Каждый из них состоял из цилиндрической обечайки и двух сферических днищ. Обечайки образованы из колец, которые, в свою очередь, сварены из изогнутых листов сплава. Материал в местах сварки, для компенсации ухудшения механических свойств, имел утолщение, выполненное химическим фрезерованием.

Стартовый комплекс для Р-12, во многом аналогичный комплексу для ракеты Р-5, разработало государственное специализированное КБ «Спецмаш» под руководством Главного конструктора В.П.Бармина. Летно-конструкторские испытания Р-12 начались в июне 1957 г. на полигоне Капустин Яр и продолжались до декабря 1958 г. Всего было запущено 25 ракет. Ракетный комплекс наземного базирования Р-12 в марте 1959 г. был принят на вооружение Советской Армии. Он послужил основой для создания нового вида вооруженных сил — Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Постановление правительства об их организации вышло в декабре 1959 г. Первым командующим РВСН стал Главный маршал артиллерии М.И.Неделин.

Последующим этапом модернизации ракеты Р-12 была разработка шахтного варианта Р-12У, принятого на вооружение РВСН в январе 1964 г. Он отличался от базовой ракеты измененной конструкцией бака окислителя и отсутствием аэродинамического стабилизатора. Всего за время серийного выпуска было изготовлено около 2500 ракет Р-12 и ее модификаций. Последние из них были сняты с вооружения в июне 1989 г. За это время они использовались не только на боевом дежурстве, но и для запусков моделей экспериментальных многоразовых орбитальных ракетопланов Бор-1 и Бор-2, для отработки систем противоракетной обороны и для создания ракеты-носителя «Космос-2».

При проектировании ракеты-носителя 63С1 в качестве 1-й ступени была использована без каких-либо изменений Р-12У и разработана новая 2-я ступень — С1. Головной блок нового носителя состоял из носового обтекателя и спутника ДС-1, собственно 2-й ступени и переходной фермы.

Для 2-й ступени был использован разработанный в научно-производственном объединении «Энергомаш» под руководством В. П. Глушко ЖРД РД-119. В двигателе применялась экзотическая топливная пара — жидкий кислород и несимметричный диметил-гидразин, с соотношением 1,5. Это вкупе с высоким давлением 78,9 атм. в камере сгорания дало возможность получить весьма высокий удельный импульс — почти 3500 Н*с/кг что и сегодня вызывает уважение. Продолжительность работы двигателя 260 с, тяга в пустоте 10,5 т. Запуск двигателя осуществляется пиротехническими средствами. Разделение ступеней «горячее», то есть двигатель 2-й ступени запускается до окончания работы двигателя 1-й ступени. Для управления полетом ступени используется отработанный в турбонасосном агрегате газ, который истекает через три пары неподвижных сопел, снабженных газораспределительным устройством. Кроме того, часть этого газа используется для наддува баков.

Вторая ступень PH включает в себя переходный отсек, бак окислителя, приборный отсек, бак горючего, хвостовой отсек и соединительную ферму с тепловой защитой бака окислителя 1-й ступени. Каждый бак состоит из гладкой цилиндрической обечайки и двух сферических днищ, сваренных из листов алюминиевого сплава АМr-6. «Сухие отсеки» имеют традиционную клепаную конструкцию из алюминиевых сплавов В-95 и Д-16 (силовой набор и обшивка соответственно). Переходный отсек предназначен для размещения рамы под установку космического аппарата и отдельных приборов. В приборном отсеке расположены приборы управления, имевшие тогда значительные габариты. Для этого в корпусе отсека сделано четыре больших люка для монтажа и доступа к приборам.

Двигатель РД-119 размещен в хвостовом отсеке, а на нижнем его торце — сопла системы управления. К нижнему силовому шпангоуту болтами крепится трубчатая соединительная ферма. Она служит и для свободного прохода газов при запуске ЖРД 2-й ступени. К ее нижнему поясу крепится тепловая защита бака окислителя 1-й ступени, сделанная из асботекстолита и имеющая вид диска с профилированной в виде конуса центральной частью. При разделении ступеней ферма остается на 1-й ступени.

Длина PH «Космос-2» составила 29,95 м, стартовая масса 49,4 т. Она способна выводить полезный груз массой 450 кг на стандартную орбиту. Для запуска КБ общего машиностроения разработало два вида стартовых комплексов — наземный и шахтный. Летные испытания были начаты в октябре 1961 г. с шахтной пусковой установки в Капустином Яру. Первые два запуска были неудачными. Третий пуск, 16 марта 1962 г принес успех. Ракета-носитель вывела на орбиту, близкую к расчетной, спутник ДС-2, который получил открытое название «Космос-1». До конца 1965 г было выведено на орбиту 22 ИС3 научного и хозяйственного назначения.

К этому времени на космодроме Плесецк был построен наземный стационарный стартовый комплекс «Радуга». Ракета-носитель «Космос-2», разработанная для шахтного варианта, имела низкую ветровую устойчивость. Поэтому после установки на комплексе она закрывалась специальной башней обслуживания высотой около 45 м. Первый пуск с этого комплекса был произведен 16 марта 1967 г. Всего осуществлено 163 запуска PH «Космос-2». Из них удачно— 144. Всего на околоземную орбиту выведено 145 ИС3, в том числе и по программе «Интеркосмос». Последний запуск с космодрома Капустин Яр состоялся 19 апреля 1974 г. с ИС3 «Интеркосмос-8», а последний — с Плесецка — 18 июня 1977 г. с ИС3 «Космос-919».

В дальнейшем эксплуатация PH «Космос-2» была завершена, в связи с принятием на вооружение более совершенной и мощной ракеты «Космос-ЗМ». Это также было обусловлено сложностью эксплуатации PH «Космос-2», связанной с обилием различных компонентов ракетного топлива и газов для заправки ракеты.

Советы моделисту Ракета-носитель «Космос-2» может стать прототипом для создания летающей модели-копии, имеющей достаточно высокие характеристики для успешного выступления на соревнованиях (в классе S7 на реализм полета).

Такая модель по своим летно-техническим характеристикам будет весьма близка к опубликованной в журнале № 7 за 2000 г. модели-копии PH «Космос-3М». Так же, как и там, можно рекомендовать для моделирования PH «Космос-2» масштаб 1:40, что позволит использовать двигатели и конструктивную схему модели-копии «Космос-ЗМ». При этом модель получается небольшая и легкая. Но так как по правилам соревнований стартовая масса модели в классе S7 может доходить до 1 кг, то масштаб может быть увеличен.

Предварительные расчеты показывают, что можно использовать масштаб 1:25, а для 1-й ступени четыре двигателя МРД 20. Принципиальное отличие будет только а обеспечении устойчивости 2-й ступени. Рекомендую использовать вариант конструкции хвостового и переходного отсеков, примененный в модели-копии PH «Союз-У2», опубликованной в журнале № 11, 2002 г. и № 5, 2003 г.

Технические данные PH «Космос-2»

Длина, м ………………………………………………………………29,625

Максимальный диаметр, м……………………………………..2,003

Стартовая масса, т…………………………………………………..49,4

Полезный груз, кг………………………………………………………450

Длина 1-й ступени, м…………………………………………….18,615

Диаметр баков, м……………………………………………………..1,65

Сухая масса, кг……………………………………………………….3150

Тяга ЖРД:

у земли, т………………………………………………………………63,5

в вакууме, т……………………………………………………………..73

Продолжительность работы, с……………………………………130

Длина 2-й ступени, м………………………………………………10,63

Сухая масса, т………………………………………………………….0,84

Тяга ЖРД, т………………………………………………………………10,5

Продолжительность работы, с……………………………………260

В. МИНАКОВ, инженер

Литература

1. И. Афанасьев. Р-12 «сандаловое дерево».— Приложение к журналу «М-Хобби». Вып. №9, 1997.

2. Ю.В.Паутницкий и др. Отечественные ракеты-носители.— СПб., Изд. центр ГМТУ, 1996.

3. С.П.Уманский Ракеты-носители. Космодромы. — М., «Рестарт Плюс», 2001.