Однако применить эти средства борьбы удалось бы разве что по совершенно беспечному и не желающему сдвинуться с места в течение долгих часов противнику. Неудивительно, что первое и единственное задание — взрыв важного железнодорожного моста, находившегося в руках конфедератов, предполагало использование единственного более или менее надёжного средства, водолаза, который и должен был установить заряды на быках. «Аллигатор» служил лишь транспортным средством. Но даже этой скромной задачи он выполнить не смог. После нескольких попыток пройти по реке стало ясно, что ему не хватает подводной скорости, пресловутые гребки постоянно ломались, наблюдение в илистой воде было сильно затруднено, да и вообще, для маневрирования просто не хватало глубины.

Так, по сути дела, завершилась, едва начавшись, активная боевая служба первого подводного корабля флота Соединённых Штатов. Субмарину отправили на ремонт и модернизацию, в ходе которой как раз и заменили гребки на коленчатый вал и убрали избыточное вооружение, ограничившись установкой шестовой мины. (Почему, станет ясно чуть ниже: ведь именно использование этого нехитрого оружия и привело к первой успешной подводной атаке). На испытаниях после завершения работ «Аллигатор» смог несколько десятков минут поддерживать скорость 2 уз., вполне приличную для «людской тяги». Сказывались довольно хорошие формы корпуса.

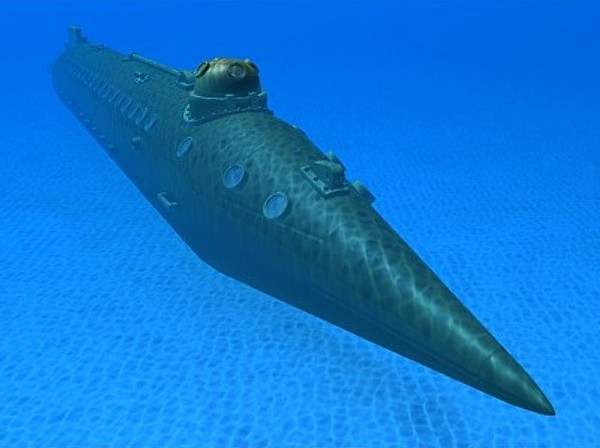

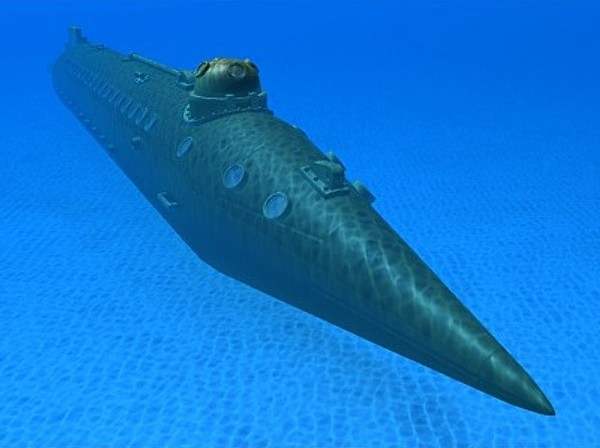

Подводная (погружающаяся) лодка «Пайонир», Конфедерация Штатов Америки, 1862 г.

Строилась в мастерских в Нью-Орлеане. Тип конструкции — однокорпусный. Водоизмещение полное около 4 т. Размеры: длина 6,1 м, ширина 1,32 м, высота корпуса 1,83 м. Материал корпуса: железо. Глубина погружения — до позиционного положения. Двигатель: мускульная сила, движитель — винт. Вооружение: буксируемая мина Фултона («торпедо»). Экипаж: 3 чел. Не поступила на вооружение, затоплена ввиду приближения северян в апреле 1862 г. Поднята, находится в музейной экспозиции. На фото «Пайонир» в 1880 г. Лопасти гребного винта (слева) обломаны

Наконец в марте 1863 года подлодка вновь вышла в поход, чтобы присоединиться к блокадным силам северян. Понятно, что пройти сколько-нибудь долго в открытом море «Аллигатор» самостоятельно не мог, поэтому его тащил на буксире пароход. Разыгрался нешуточный шторм, тяжёлый груз, болтавшийся за кормой, угрожал погубить самого буксировщика, и его капитан приказал обрубить трос. Субмарина немедленно затонула, искать и поднимать её вдали от берега никому и в голову не пришло. Впрочем, флот Севера этой потери просто не заметил: его превосходство над противником было слишком большим и без подводных лодок.

Потеря «Аллигатора» не стала последней неудачей с «подводными играми» на Севере. В том же 1863 году там образовалась, ни много ни мало, «Американская компания по производству субмарин». Её основатели отнюдь не являлись романтическими: ими двигало желание получить доход от нового типа морского оружия. Они сознательно и настойчиво «пробивали» через Конгресс закон о каперстве (к тому времени уже действующий в Конфедерации), согласно которому подводная лодка могла получить патент на захват вражеских судов, а её владелец — солидную прибыль от захваченного груза. Именно под эту задачу инженер Скоуэл Мериам спроектировал для компании субмарину под любопытным названием «Интеллиджент Уэйл» («Разумный кит»). «Кит», возможно, и предполагался «разумным», но на деле оказался примитивным практически во всём, начиная с формы: короткий, широкий и высокий, хотя и с обтекаемыми обводами. В качестве «мотора» использовался опять коленчатый вал, вращать который должны были 9 из 13 членов экипажа. Двое из оставшихся четырёх человек команды являлись водолазами, для которых даже не нашлось шлюзовой камеры. Их выпускали через люки в днище, а вода не проникала в лодку по принципу водолазного колокола. Осуществлялась эта операция после постановки лодки на два якоря в виде массивных гирь на цепях. Водолазу предстояло укрепить мину на днище неприятельского судна и вернуться назад, в лодку, после чего капитан субмарины взрывал заряд замыканием цепи.

Схема подводной лодки «Американский ныряльщик»

В принципе, ничего нового и особо интересного «Кит» в себе не нёс. Более того, закон о каперстве в Федерации не прошёл; постройка затормозилась, а затем и вовсе прекратилась. Только в 1866 году, после окончания военных действий, лодку довели до готовности и даже провели проверку в присутствии комиссии из военных инженеров. Как обычно на испытаниях, программу удалось выполнить, пусть и с накладками. Лодка погрузилась на 5 м, а вышедший из неё водолаз закрепил мину на днище цели. Тем не менее, начальство твёрдо сказало «Нет!». Война закончилась, «изделие» выглядело не слишком перспективным, денег за него «компанейщики» просили много. В общем, полный крах.

История с «Разумным китом» тем бы и закончилась, если бы не один из основателей компании, Оливер Хэлстид. Он откупил у остальных «отцов-учредителей» их доли, стал единоличным владельцем «чуда» и… начал настоящую битву с правительством США. В течение следующих пяти лет он пытался «впарить» субмарину военно-морскому флоту, постепенно раз за разом снижая цену. Процесс не шёл впрок никому: Хэлстид залезал в долги, а «Кит» без ухода и обслуживания потихоньку ржавел. Когда в конце 1872 года, через 9 лет после начала постройки, флот наконец-таки сдался настырному предпринимателю, на первых же испытаниях основательно проржавевший корпус дал настолько солидную течь, что команде еле удалось выбраться на поверхность. Лодка затонула. А вскоре печальная участь постигла и её хозяина: одному из кредиторов надоело ждать теперь уже невозможного возврата долга, и он пристрелил Холстида. Эта «бытовая история» с течением времени обросла своеобразными легендами. Согласно одной из них, конструктором субмарины являлся сам Холстид, по другой, «Интеллиджент Уэйл» тонул неоднократно, унося с собой каждый раз весь экипаж. На самом деле, этого не было; откуда пришла часть легенд, можно предполагать, узнав, как обстояло дело у противников северян.

А для Конфедерации южных штатов превосходство неприятеля вызывало острую нужду в «чудо-оружии», способном переломить ход войны на воде, снять блокаду, дать доступ к зарубежным источникам оружия и товаров. Одним таким средством стал первый броненосец, но лишь на очень недолгое время. Экономически более мощный Север стал строить то же самое, но быстрее, лучше и в большем количестве. Однако оставалась ещё одна возможность — подводные лодки, типичное «оружие слабых». И южане не преминули ею воспользоваться или хотя бы попытаться.

Первая «южная» субмарина имела весьма специфическое назначение, такое же, как «Кит» их соперников, а именно, каперство. Захват торговых судов северян сулил поживу от их груза, а удачные атаки блокадных сил — премии за потопление. В отличие от Конгресса Соединённых Штатов, правительство Конфедерации смотрело на такие дела куда как более благосклонно. Новым делом занялся новоорлеанский биржевой маклер Хорейс Ханли. Конечно, как и «Компания по постройке субмарин» северян, сам спроектировать и построить субмарину он не мог. Задачу выполнил инженер и конструктор Джеймс Мак-Клинток, всего за несколько месяцев соорудивший в практически лишённых нужного оборудования механических мастерских небольшой (водоизмещением всего 4 т) подводный кораблик, названный «Пайонир». Конструкция, конечно же, не предусматривала никаких изысков: два из трёх членов экипажа вращали всё тот же коленвал, соединённый с четырёхлопастным винтом, погружение и всплытие осуществлялись заполнением единственной балластной цистерны с откачкой воды ручным насосом. Приток воздуха обеспечивал гибкий шланг с поплавком на конце. В общем, Мак-Клинток использовал все известные приёмы подводного судостроения, включая оружие, представленное буксируемой миной по типу фултоновской «торпеды». Применять его предполагалось своеобразным способом. Лодка должна была время от времени подвсплывать, а единственный более или менее свободный член экипажа, командир — «ориентироваться на местности» (давая одновременно своим «моторам» глотнуть свежего воздуха) и погружаться снова, чтобы в конце концов подогнать мину к кораблю неприятеля.

Подводная (погружающаяся) лодка «Ханли», Конфедерация Штатов Америки, 1863 г.

Строилась в мастерских в Мобайле. Тип конструкции — однокорпусный. Водоизмещение полное около 2,5 т. Размеры: длина 12,2 м, ширина 1,16 м, высота корпуса 1,22 м, с рубками — 1,75 м. Материал корпуса: железо. Глубина погружения — до позиционного положения. Двигатель: мускульная сила, движитель — винт, скорость до 2,5 уз. Вооружение: шестовая мина (заряд). Экипаж: 9-10 чел. Два раза тонула в процессе испытаний и тренировок. Погибла во время успешной атаки корвета «Хаусатоник» в феврале 1864 г. Поднята, находится в музейной экспозиции

Тем не менее, простые идеи и экономное их воплощение привели к успеху: «Пайонир» нормально плавал и погружался и, что самое любопытное, даже смог поразить «торпедой» учебную цель (правда, всё это исключительно на глади озера Поншантрейн). Теперь Ханли не терпелось окупить свои расходы и получить прибыль. Он добился для своего «пионера» каперского патента и торопился вывести его в море. Но, несмотря на всю спешку, времени не хватило: северяне взяли Новый Орлеан, а команде и владельцу пришлось затопить своё детище в одном из каналов. Через 15 лет после окончания войны «частный капер» подняли и водрузили в городской музей как любопытный памятник изобретательности при отсутствии сил и средств.

Однако упорные «концессионеры» не успокоились и перебрались в порт Мобайл, где приступили к постройке новой субмарины. «Эмерикен Дайвер» (что-то вроде «Американского ныряльщика») был покрупнее (длина более 9 м) и имел две башенки с люками вместо одной. Причина проста: увеличенный до пяти человек экипаж, из которых четыре интенсивно крутили коленчатый вал, «выпивал» кислород из воздуха всего за четверть часа. Поэтому приходилось часто всплывать, «открывать форточки и проветривать помещение». Мак-Клинток предложил очень передовую идею: использовать для вращения винта электромотор, питаемый от аккумуляторной батареи, то есть именно тот двигатель, который стал классическим для подводного хода до появления атомного. Однако аккумуляторы и электромоторы того времени были слишком тяжёлыми и малоэффективными, и опыты закончились неудачей. А «форточки» погубили «Ныряльщика», погибшего, как и его северный соперник, в первой же попытке выхода в боевой поход. Даже обстоятельства оказались сходными: буксировка, волнение на море, быстрый уход субмарины на дно. К счастью, весь экипаж сумел спастись, но вот Ханли вновь понёс материальный урон. Он, как и Холстид, оказался близок к полному финансовому краху. Но когда такие «мелочи» останавливали предприимчивых американцев? Ханли со своими задумками подцепил «на крючок» техасского предпринимателя Эдгара Зингера, которого в многочисленных «историях подводных лодок» часто путают со всемирно известным фабрикантом швейных машинок Айзеком Зингером, «северянином» из Нью-Йорка. А Зингер-южанин действительно быстренько учредил специальную компанию «Зингер сабмарин корпорейшн» и раскошелился на необходимые средства.

Скорость постройки решала всё: Конфедерация начинала дышать на ладан. Мак-Клинток тут же приступил к делу. Долгое время ходили легенды о том, что для ускорения работ в качестве основы корпуса он взял старый паровозный котёл, к которому приклепали оконечности с более приличествующими кораблю острыми обводами. На самом деле, «Пайонир-3», как условно назвал свою третью лодку конструктор, был полностью специальной постройки, а его корпус имел большое относительное удлинение (более 10:1) и обтекаемую форму. В остальном Мак-Клинток, лишённый даже минимального запаса времени, особо не мудрствовал и повторил решения, опробованные на «Эмерикен дайвере».

В результате лодка вышла довольно примитивной. Так, например, балластные цистерны не имели крышек, и уровень воды в них определялся на глаз. Практически всё внутреннее пространство занимал «двигатель», усиленный до 7 — 8 человек, вращавших огромный коленчатый вал. В работе принимал участие даже помощник командира, если он не отвлекался в данный момент на другие обязанности. Свободным от этой повинности оставался только сам командир, на долю которого приходилось немало других дел: наблюдение за обстановкой через иллюминаторы, управление горизонтальными и вертикальными рулями, осушение ручным насосом носовой цистерны для балласта, не говоря уже о применении оружия. В качестве такового выбрали проверенную шестовую мину, вынесенную на 6 м от носа и представлявшую собой медный цилиндр с 32 кг пороха и несколькими контактными взрывателями. (Первоначально пробовали использовать буксируемую мину, с которой лодка ныряла под цель, протаскивала за собой канат с миной, затем снова всплывала и ударяла миной корабль противника. Но первые же испытания, проведённые в июле 1863 года показали ненадёжность системы).

Между тем, северяне наступали на Мобайл. «Подводной компании» пришлось перебираться в Чарльстон, в штате Южная Каролина, где перевезённую по железной дороге лодку снова спустили на воду. Там испытания с экипажем из добровольцев под командованием лейтенанта Джона Пэйна продолжились. Но ненадолго: 29 августа во время пробного похода произошло худшее. Дело в том, что вентиляционные трубы оказались слишком узкими и не обеспечивали обмена воздуха, так что лодка практически всегда ходила в позиционном положении с открытыми люками в обеих башенках. Эти башенки сами по себе были слишком тесными; человек с трудом протискивался в них, спускаясь в этот «плавучий гроб» или выходя из него. Командир, запутавшийся в вентиляционном шланге, случайно нажал ногой рукоятку управления горизонтальными рулями, лодка резко пошла носом вниз и затонула. Из-за тесноты пресловутых люков спастись удалось только обоим офицерам в башенках и ещё двоим морякам, находившимся поблизости. Остальные пятеро пошли ко дну вместе с субмариной.

Через две недели «Пайонир-3» подняли и отремонтировали. Испытания продолжились и снова завершились трагедией. Лодкой захотел поуправлять лично Хорейс Ханли, не имевший того опыта подводника, который уже приобрёл Пэйн. 15 октября субмарина погрузилась, но так и не поднялась на поверхность. Поднять её удалось лишь через три недели, и тут выяснилось, что погибла она не из-за обычной течи. Все члены команды оставались в живых до полного исчерпания запаса кислорода, тщетно пытаясь открыть люки, прижатые давлением воды. Очевидно, лодка получила большой дифферент на нос, скорее всего, потому что носовую и кормовую цистерны заполнили не одновременно. Она с ходу воткнулась в дно гавани. Съёмный киль, последний резерв для экстренного всплытия, отделить не удалось: заржавели крепившие его болты.

После этой катастрофы лодку назвали в честь погибшего -«Х.Л. Ханли», однако опять лишь неофициально. Из документов разваливающейся Конфедерации следует, что субмарина так и оставалась безымянной, вплоть до своей знаменитой атаки. Дальнейшему использованию она всецело обязана храброму пехотному (!) лейтенанту Джорджу Диксону, ставшему её третьим командиром. Именно он буквально упросил известного генерала южан Ч. Борегара разрешить атаку против корвета северян «Хаусатоник», мозолившего глаза осаждённому Чарльстону. Этот корабль уже успел нанести реальный и значительный урон, захватив прорыватель блокады с грузом вооружения, боеприпасов и медикаментов на огромную для того времени сумму более миллиона долларов.

Полуподводная (погружающаяся) лодка «Давид», Конфедерация Штатов Америки, 1863 г.

Строилась на верфи фирмы «Саутерн Торпедо Боут Компани» в Чарльстоне. Тип конструкции — однокорпусный. Водоизмещение: свыше 20 т. Размеры: длина 15,24 м, ширина 2,74 м, высота корпуса около 2,7 м. Материал корпуса: железо. Глубина погружения—до позиционного положения. Двигатель: паровая машина, движитель — винт, скорость хода 5 уз. Вооружение: шестовая мина с зарядом 60 кг. Экипаж: 5 чел. Была начата постройкой серия из 3 единиц, завершена только одна. Провела несколько атак на корабли северян. Затоплена южанами

Диксон не спешил идти в бой с новой и совершенно «сырой» командой, набрать которую в основном пришлось, используя человеческую алчность (за потопление блокадного корабля чарльстонские предприниматели обещали выплатить 100 тыс. долларов, несколько миллионов по сегодняшнему курсу). Лейтенант продолжил проводить учебные выходы до февраля 1864 года, причём теперь лодку на всякий случай держали «на цепи», привязывая канатом, соединённым с мощной паровой лебёдкой, чтобы быстро вытащить в случае аварии. Наконец, вечером 17 февраля «Ханли» вышел в боевой поход и со своим мускульным двигателем героически преодолел 4 км, отделявшие его от стоящего на якоре «Хаусатоника».

Подробности самой атаки известны только по описанию северян. Дозорные вовремя заметили нечто, «похожее на плывущую доску» и подняли тревогу. Однако, в соответствии с планом Диксона, «живой мотор» развивал в это время максимальные обороты. Видимость была достаточно хорошей, чтобы наконец разглядеть «быстро приближающуюся большую шлюпку вверх дном, находящуюся в паре футов под водой». Последовавшие приказы дать ход и открыть огонь успеха не имели. Первое просто не успели сделать, а для второго орудия не годились: цель находилась уже вплотную к борту. Командир, с горя, выстрелил в башенку из двустволки, заряженной картечью. Бесполезно. Шестовая мина ударилась в борт, последовал взрыв, внутрь корпуса корвета хлынула вода — и он затонул в считанные минуты. А вот потери в людях оказались на удивление небольшими: всего пять человек. Остальные спаслись на снастях: мачты с такелажем торчали из воды, поскольку глубина в месте атаки составляла всего около 8 м.

«Ханли» из атаки не вернулась. Более века в описаниях доминировала красивая и героическая легенда о том, что после взрыва лодку затянуло в пробоину, и она затонула вместе с «Хау-сатоником». Но вскоре жертву субмарины разобрали на дрова, не обнаружив никаких следов «убийцы». Затем страну поглотили новые свершения и новые интересы, и о герое первой удачной подводной атаки попросту забыли, благо, все попытки обнаружить субмарину заканчивались неудачей. Между тем, в документах обнаруживалось всё больше свидетельств того, что «Ханли» удалось уйти после атаки. В 80-х годах XX века начались систематические поиски с участием в качестве «идеолога» известного создателя техно-бестселлеров Клайва Кесслера. В ходе работ применяли самую совершенную аппаратуру, включая чувствительные магнитометр и гидролокатор. Поиски увенчались успехом только в 1995 году: лодку наконец нашли! Но связанные с ней легенды не исчерпались: до сих пор данные о том, где именно нашли «Хенли», сильно расходятся — называются значения от 100 м до более 1000 м от «Хаусатоника». Субмарину подняли совсем недавно, в 2000 году, и поместили в музей. Но причина гибели осталась загадкой. Чего только не предполагалось: и повреждения от взрыва собственной мины, и результат обстрела из дробовиков и винтовок с борта корвета, даже таран другого корабля, подошедшего на помощь жертве. Так или иначе, первая удачная подводная атака состоялась, хотя материальные результаты оставляют глубокие сомнения. Достаточно вспомнить, что на лодке последовательно почти полностью погибли три экипажа, то есть людские потери составили в четыре раза больше, чем при взрыве «Хаусатоника». Но моральный эффект превысил материальный во много раз. Теперь ни один самый мощный надводный корабль не мог считать себя в безопасности: а вдруг из-под воды к нему приближается невидимый враг.

И не зря. Южане не ограничились постройкой «Ханли» и атакой, проведённой храбрым лейтенантом Диксоном. В Чарльстоне примерно в то же время обосновалась другая группа энтузиастов, состоящая из конструктора — армейского капитана Фрэнсиса Ли, и двух инженеров — Т. Стоуни и Д. Ибоу. Первый спроектировал, а два других руководили постройкой оригинального боевого судна, которое уместно назвать «полуподводной лодкой». Речь идёт о «Давиде», куда как более широко известном по сравнению с субмариной Мак-Клинтока. (Часто атаку «Хаусатоника» приписывают именно «Давиду»),

Гвоздём проекта нового корабля, по форме корпуса сильно напоминавшего тот же «Ханли», являлся двигатель. Ли решил наконец отказаться от использования быстро иссякающей мускульной силы. Основную часть внутреннего объёма «Давида» занимала паровая машина и её котёл (ввиду срочности, установку просто сняли с небольшого недостроенного корабля). В результате «почти субмарина» потеряла способность погружаться полностью: над водой оставалась срезанная плоская площадка вверху корпуса, огороженная невысоким фальшбортом, и торчащая над ней дымовая труба. Зато скорость резко возросла, аж до 5 уз.; главное же, держать её можно было достаточно долго, пока не кончится уголь.

В качестве вооружения на «Давиде» использовалась всё та же шестовая мина, так же размещённая на «древке» длиной около 6 м. Правда, сам заряд подрос в весе до 60 кг. Но и цель предстояло поразить куда более солидную. Вместо 2000-тонного деревянного «Хаусатоника» «малышу» южан противостоял корабль нового типа, броненосец «Нью Айронсайдз» водоизмещением почти 4300 т, способный в одиночку потягаться с любым береговым укреплением в районе Чарльстона и тем самым предопределявший падение города.

Первая атака «Давида» по хронологии предшествовала успеху Диксона. 20 августа 1863 года Д. Карлин вывел своё судно в море. Примитивная паровая установка всё время барахлила, поэтому командир подгадал поход так, чтобы при приближении к цели делу помогал прилив, а при уходе после атаке — отлив. Во мраке южной ночи всё же удалось заметить цель. Последовал приказ дать полный ход, и здесь, как назло, «паровик» сломался. «Полу-субмарина» оказалась в беспомощном состоянии в опасной близости от военного корабля, на котором через некоторое время обнаружили странный предмет и открыли по нему ружейный огонь. К счастью для конфедератов, аварию удалось устранить, и «Давид» ушёл не солоно хлебавши.

До следующего выхода прошло почти два месяца. 5 октября, уже под командованием лейтенанта У. Глассела, странное создание практически повторило попытку Карлина. Для гарантии новый командир вышел заранее, подобрался поближе к «Нью Айронсайдз» и стал на якорь — ждать наступления сумерек. Время для атаки (в начале десятого вечера) подбиралось таким образом, чтобы команда отошла ко сну, а на палубе осталась только немногочисленная вахта. Тем не менее, последняя исполнила свой долг. Вновь «Давид» был замечен, и по нему открыли беспорядочный ружейный огонь. Небольшой экипаж южан (5 человек) неожиданно ответил тем же; кому-то из них даже удалось смертельно ранить вахтенного начальника броненосца. К счастью для конфедератов, мощные орудия северянам применить не удалось: лодка оказалась в мёртвой зоне по углам снижения. Но нервы командира «Давида» не выдержали. Он привёл в действие заряд слишком рано, до того, как шест уткнулся в борт цели.

Столб воды поднялся до высоты мачт «Нью Айронсайдз». И броненосец, и атакующего сильно тряхнуло. Но первый не пострадал совершенно (специалисты сочли, что от взрывной волны мины, разорвавшейся близко к поверхности воды, его спас как раз броневой пояс). А вот «Давиду» пришлось плохо. Вода загасила топку; северяне срочно отрядили «в погоню» два монитора и два катера. Но вот погони-то и не получилось. Глассел счёл положение безнадёжным и приказал покинуть корабль, тут же свой приказ и выполнив. А вот один из матросов не умел плавать и предпочёл остаться на ненадёжном «плотике» среди продолжавшейся беспорядочной стрельбы из ружей. «Давид» беспомощно дрейфовал в течение часа, когда вдруг через фальшборт перевалился продрогший механик, так же оказавшийся не лучшим пловцом и не поспевший за командиром и двумя другими членами команды. Вдвоём «нарушители приказа» развели огонь в топке и в конце концов привели кораблик назад в Чарльстон!

В принципе, эту акцию можно считать почти успешной: полуподводная лодка вышла в атаку, добралась до цели и применила своё оружие. Северяне вроде бы отреагировали на новую опасность: караулы на блокадных кораблях усилили и приказали удвоить бдительность, особенно в тёмное время суток, открывая огонь по любому подозрительному предмету на поверхности воды. Но эти меры не помешали подлатанному «Давиду» повторить «ударный заход» в марте 1864 года. На этот раз целью стала канонерская лодка северян «Мемфис». И вновь мину взорвали слишком далеко, но противник хотя бы получил повреждения корпуса. Есть сведения о третьей атаке в апреле, на сей раз против фрегата федералов, не давшей результата. Тем не менее, полуминоносец-полусубмарина проявил значительную активность, к тому же он оказался более привычным для моряков плавсредством и менее зависимым от условий на море или реке по сравнению с «чистой» подводной лодкой. В итоге компании удалось получить заказ на серию «давидов». Реально постройкой завершили только два или три (если считать первый), но в боевых действиях принять участия они не успели. Чарльстон пал, а вскоре капитулировала и сама Конфедерация. Гражданская война закончилась.

Американцы из обоих противоборствующих сторон успели построить только весьма примитивные подводные лодки. Но всё же сумели их использовать на деле и даже достигли первого реального боевого успеха. И практика эта им впоследствии весьма пригодилась…

В.КОФМАН

Рекомендуем почитать BMW633CSi (1976 г.) Западногерманская фирма Bayerische Motoren-Werke AG (Мюнхен) на автосалоне 1976 г. в Женеве представила посетителям модель BMW633CSi. Кузов этой машины — спортивное пятиместное «купе» —... ОСВЕЖИТ… ФОНАРИК Если на фонарике укрепить жестяной кронштейн с моторчиком от любой детской игрушки, на ось которого насажен миниатюрный целлулоидный трехлопастный винт, и подключить моторчик к...

В XIX веке Соединённые Штаты Америки стали настоящим «передовиком» в области подводного судостроения. В немалой степени этому поспособствовала Гражданская война, в которой обе стороны пытались активно использовать все мыслимые и немыслимые технические уловки. Впрочем, «подводный экспресс» набрал полную скорость далеко не сразу. После второй (и, как оказалось, последней) войны с Англией наступили десятилетия подспудного брожения мыслей, не часто выливавшегося в конечный продукт. Только в 1851 году любознательный энтузиаст Лоднер Филипс выдал первое «изделие», так сказать, нового розлива. 26-летний изобретатель происходил из вполне сухопутного штата Индиана, не имел серьёзного образования, мало что знал из опыта предшественников, а его основной профессией было… сапожное дело. Да и свободных средств практически не имел.

В XIX веке Соединённые Штаты Америки стали настоящим «передовиком» в области подводного судостроения. В немалой степени этому поспособствовала Гражданская война, в которой обе стороны пытались активно использовать все мыслимые и немыслимые технические уловки. Впрочем, «подводный экспресс» набрал полную скорость далеко не сразу. После второй (и, как оказалось, последней) войны с Англией наступили десятилетия подспудного брожения мыслей, не часто выливавшегося в конечный продукт. Только в 1851 году любознательный энтузиаст Лоднер Филипс выдал первое «изделие», так сказать, нового розлива. 26-летний изобретатель происходил из вполне сухопутного штата Индиана, не имел серьёзного образования, мало что знал из опыта предшественников, а его основной профессией было… сапожное дело. Да и свободных средств практически не имел.