Впервые в советских портах суда типа «Либерти» оказались в 1942 году -они входили в состав Северных конвоев. Например, одним из немногих добравшихся до места назначения транспортов из состава печально знаменитого PQ-17 был «Samuel Chase». Поставки «Либерти» по ленд-лизу начались в следующем году, и первым от американской Военной судовой администрации советскими представителями 28 января 1943 года был принят «Charles S. Fairchild». Построенный в Ричмонде пароход зачислили в Дальневосточное государственное морское пароходство под наименованием «Красногвардеец». И в дальнейшем все передаваемые по ленд-лизу однотипные транспорты использовались для перевозок между тихоокеанскими портами союзников и СССР.

В литературе нередко можно встретить утверждения относительно того, как быстро и организованно осуществлялась приемка судов от американцев, а экипажи присылались укомплектованными и подготовленными. Но в мемуарах знаменитой женщины-капитана Анны Ивановны Щетининой, принимавшей второй из передаваемых «Либерти» («Thomas Nast», впоследствии «Жан Жорес») в феврале в Лос-Анджелесе, все описывается иначе. Для начала, на судно прибыли всего семь человек -сама А.И. Щетинина, четыре механика и два машиниста, а дальше — «…члены экипажа прибывали небольшими группами». И еще один немаловажный момент: практически нигде не говорится о наличии на судах подготовленных артиллеристов, учебных стрельбах и т.д. Но ведь шла война, а все транспорты передавались с установленным вооружением.

Уже вскоре после начала работы на трансокеанских маршрутах, ставшие советскими «Либерти» начали попадать в аварийные ситуации, подтвердив свою не самую лучшую репутацию в части общей прочности корпуса. Принятый в июне 1943 года «Херсон» уже 4 июля в условиях плохой видимости сел на камни у побережья Камчатки, получил пробоину в днище и принял 1700 т воды. Спустя две недели корпус треснул по обоим бортам, а 23-го числа переломился на две части. Они не затонули, и 30-31 июля силами Аварийно-спасательной службы Тихоокеанского флота были отбуксированы в Петропавловск-Камчатский. Восстанавливать «Херсон» не стали.

11 декабря 1943 года во время 11-бального шторма треснул корпус парохода «Валерий Чкалов» (бывший «Alexander Baranoff»). При буксировке он разломился, и позднее американскими спасателями был по частям приведен в свои порты. В 1944 году «Alexander Baranoff» был вновь собран, служил еще два года, а затем до начала 1960-х годов числился в составе Резервного флота. Нужно отметить, что взамен разломившегося парохода американцы передали советской закупочной комиссии новый «Либерти», также получивший наименование «Валерий Чкалов».

В оказании помощи экипажу первого «Валерия Чкалова» самое активное участие принял «Жан Жорес». А в следующем своем рейсе (шел с грузом муки в Петропавловск) этот пароход сам получил трещину и лишь чудом избежал перелома корпуса. Интересны записки А.И. Щетининой о ремонте, выполнявшемся на одном из американских предприятий: «Объем ремонта был предложен заводом на основании уже приобретенного им опыта при ремонте американских судов этого типа. Корпус судна подкрепили основательно: от первого до пятого трюма был усилен пояс ширстрека, причем наружный лист поставили на заклепках: на той же длине под палубой были установлены балки и, кроме того, значительно усилены углы комингса третьего трюма». В целом ремонт занял больше времени, чем у верфей уходило на постройку новых судов.

Список аварийных повреждений (как связанных с посадками на мель или тяжелыми погодными условиями, так и без оных) можно продолжать долго. А вот пострадать от боевого воздействия довелось только «Одессе». Судно было торпедировано 3 октября 1943 года, но несмотря на большую пробоину в районе трюма № 5 с левого борта, смогло своим ходом дойти до американского порта. Атаку, скорее всего, выполнила американская субмарина S-44, принявшая советское судно за японское. После ремонта «Одесса» вернулась в строй, списали ее лишь в 1977 году, а затем долгие годы использовали как несамоходное вспомогательное судно.

В августе 1945 года несколько судов типа «Либерти» было использовано Тихоокеанским флотом в качестве войсковых транспортов. В Курильской десантной операции участвовали «Генерал Панфилов» и «Емельян Пугачев», на Сахалин перевозили войска и грузы «Жан Жорес», «Находка», «Новороссийск» и «Сталинград». Во время доставки войск в корейский порт Расин 15 августа подорвался на мине «Сучан». Транспорт отделался незначительными повреждениями и продолжил выполнение задания. Спустя несколько дней уже в самом порту Расин мина взорвалась недалеко от кормы «Сучана», и вновь повреждения оказались незначительными. Считается, что эти подрывы происходили на американских минах, выставленных авиацией за некоторое время до вступления Советского Союза в войну с Японией.

Кроме «ленд-лизовских», в годы войны СССР были переданы также два судна типа «Либерти» в счет репараций от Италии. Первым из них стал «Charles Gordon Curtis» (построен в 1942 году в Портленде), пришедший в Мурманск в составе конвоя JW-57 в самом конце зимы 1944 года. В апреле он был принят советским экипажем и под наименованием «Сергей Киров» зачислен в состав Северного государственного морского пароходства. Судно благополучно пережило войну, а из эксплуатации его вывели в 1971 году. Судьба же второго «репарационного» парохода сложилась непросто.

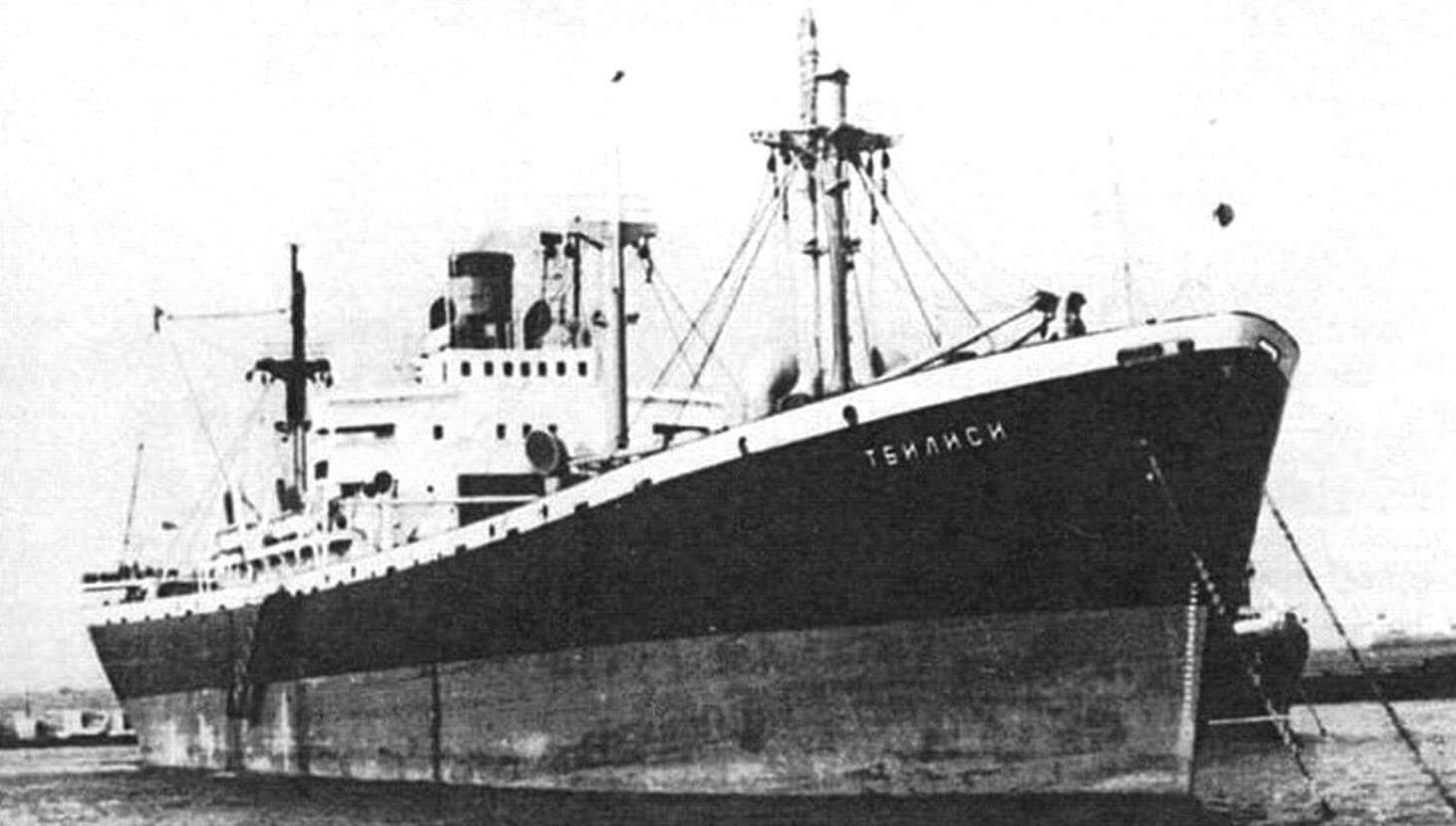

Американский транспорт «John Langdon» (построен в 1942 году в Лос-Анджелесе) пришел в Мурманск в составе того же конвоя JW-57. Затем, по данным справочника С.С. Бережного «Корабли и суда ленд-лиза», он был в апреле принят советским экипажем в Архангельске и 15 июня зачислен в состав Северного государственного морского пароходства. Однако в «Хронике Великой Отечественной войны Советского Союза на Северном морском театре» (Выпуск 8) сказано: «Транспорт «Тбилиси» (14 230 т) типа «Либерти» был принят в Мурманске от американцев в апреле 1944 г. на ходу со всем оборудованием и имуществом, после чего был передан Архангельскому государственному пароходству». На бывшего «американца» перешла часть экипажа парохода «Тбилиси», погибшего в результате подрыва на мине в рейсе из Дудинки в Архангельск в начале сентября 1943 года. До конца декабря новое судно участвовало в воинских и народнохозяйственных перевозках в Баренцевом и Белом морях, а затем произошли трагические события.

Днем 30 декабря 1944 года из Кольского залива курсом на Лиинахамари вышел конвой КП-24 в составе «Тбилиси», тральщиков Т-113 (на нем находился командир конвоя капитан 2 ранга П.В. Панфилов, командир бригады траления ОВРа Главной базы флота) и Т-115, а также четырех «больших охотников». Транспорт должен был доставить воинские грузы для 14-й армии: 2500 т продовольствия, фураж (сено), мазут и бензин в бочках. На борт также приняли пассажиров — 124 военнослужащих; экипаж судна состоял из 63 человек во главе с капитаном В.К. Субботиным. Зимняя погода не баловала моряков, ветер достигал силы 8 баллов, на море бушевал 6-балльный шторм, время от времени налетали снежные заряды.

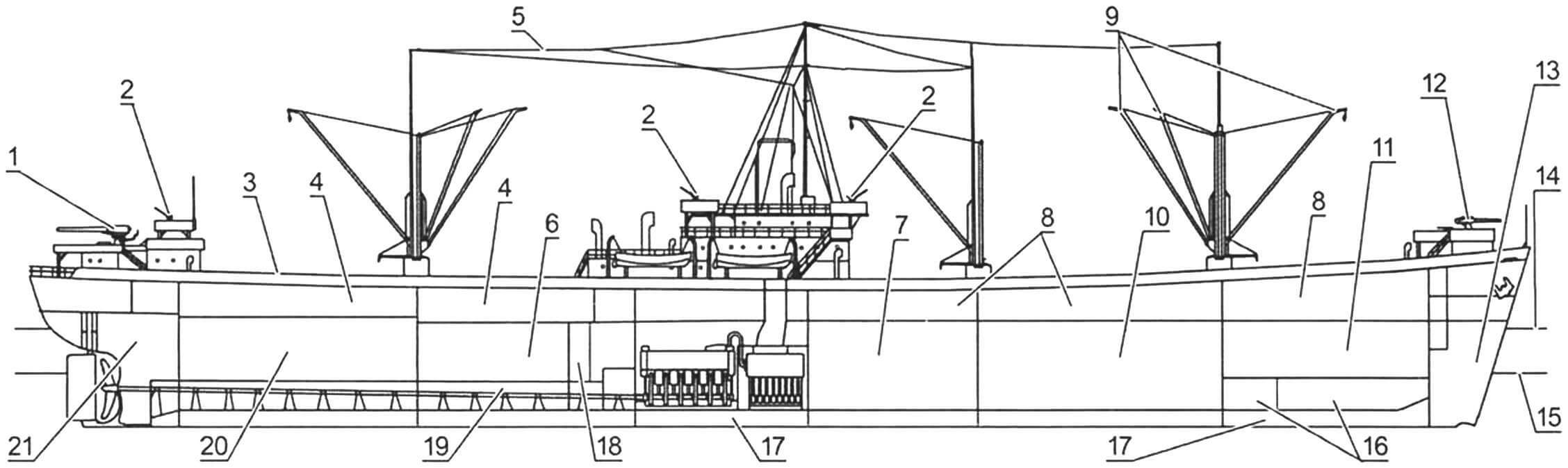

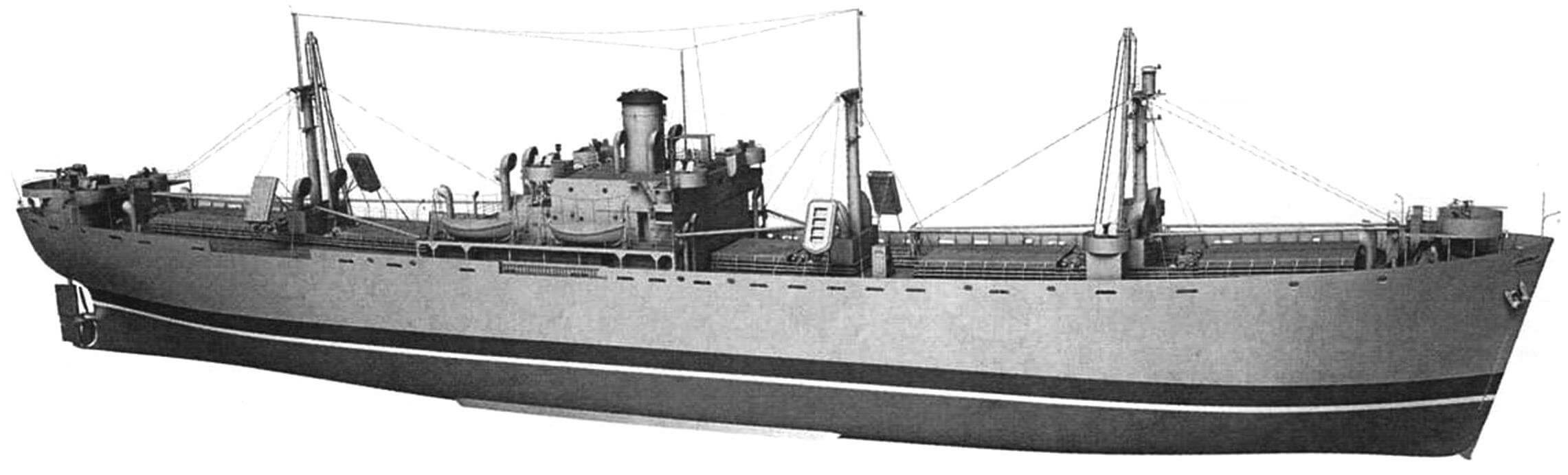

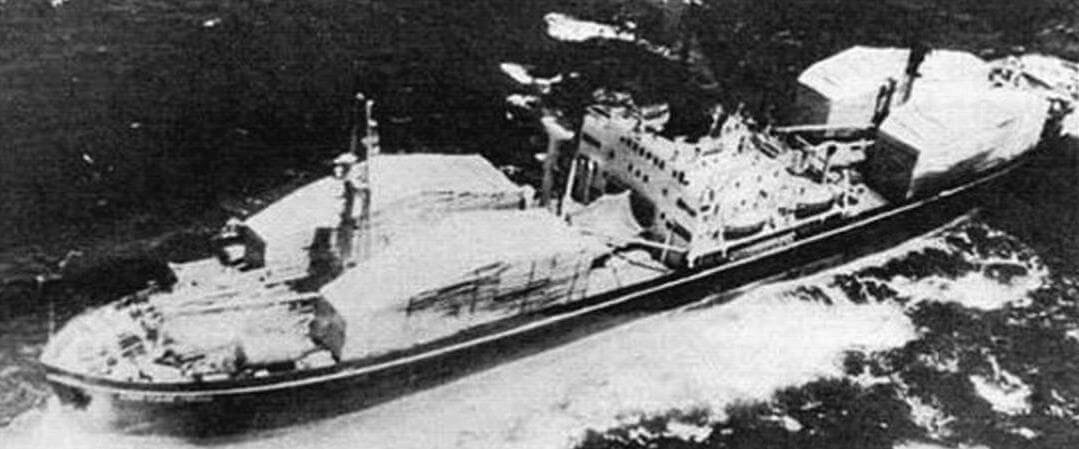

1 — 5-дюймовое орудие; 2 — 20-мм зенитный автомат (ЗА); 3 — верхняя палуба; 4 — твиндек; 5 — антенна; 6 — грузовой трюм № 4; 7 — грузовой трюм № 3; 8 — твиндек; 9 — грузовые стрелы; 10 — грузовой трюм № 2; 11 — грузовой трюм № 1; 12 — 3-дюймовое орудие; 13 — форпик; 14 — ВЛ в полном грузу; 15 — ВЛ порожнем; 16 — диптанки 1 и 2; 17 — отсеки (танки) двойного дна; 18 — топливный танк; 19-тоннель гребного винта; 20 — грузовой трюм № 5; 21 — ахтерпик

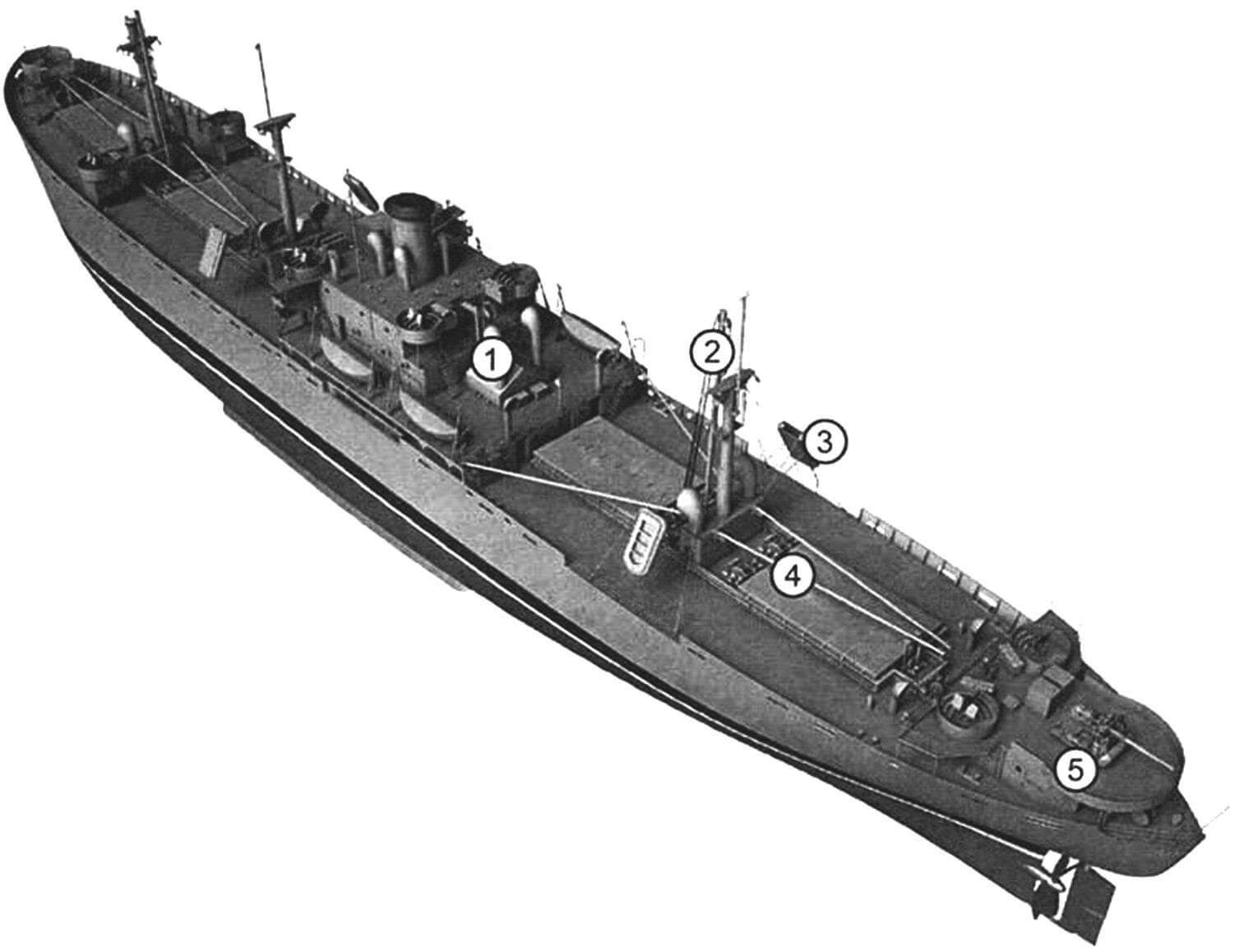

1 — вентиляционные патрубки машинного отделения; 2 — грузовая 50-тонная стрела; 3 — спасательный плот; 4 — грузовая 5-тонная стрела; 5 — кормовое орудие (в данном случае — 127-мм типа Мк. 32)

К сожалению, даже в столь непростой обстановке германской подводной лодке U-956 (тип VII С, командир — капитан-лейтенант Ганс-Дитер Мос) удалось незамеченной выйти в атаку. В районе мыса Скорбеевский в 19:25 (по данным штаба Северного флота; по информации радиста парохода часы в радиорубке показывали 19:27) немецкая торпеда поразила «Тбилиси». В результате взрыва оказалась оторвана носовая часть судна по 41-й шпангоут, вскоре затонувшая. При этом погибли два моряка — несшие вахту у носового 76,2-мм орудия старшина 2 статьи А.В. Мартьев и краснофлотец П.А. Костылев.

Несмотря на потерю носовой части и быстро возникший крен, транспорт оставался на плаву. Однако на нем вспыхнул сильнейший пожар: горело выброшенное взрывом из трюма № 2 и перемешанное с мазутом сено, начали взрываться бочки с бензином. Командование Северного флота позднее обвиняло капитана Субботина и его военного помощника старшего лейтенанта Б.М. Камерилова в плохом руководстве в этой критической ситуации — якобы из-за их неумелых действий на судне возникла паника, причем пассажиры и часть экипажа спасались неорганизованно, прыгали в воду, переполняли шлюпки. Но согласно воспоминаниям членов экипажа парохода, панике поддались именно непривычные к морю военнослужащие. Они смяли пытавшихся навести хотя бы элементарный порядок моряков и бросились к шлюпкам. Спускать спасательные плавсредства на воду начали люди, не имевшие в этом деле никакого опыта. Результат оказался предсказуемым: многие оказались в ледяной воде (в том числе и несколько членов экипажа).

Субботин после попадания торпеды действовал грамотно. Когда носовая часть начала отламываться, он приказал погасить огни в топках и стравить пар, а машинной команде покинуть свои посты и подняться на палубу. Капитан совершенно обоснованно опасался того, что переборка машинного отделения не выдержит ударов волн. Увы, но остановка машины привела к обесточиванию судна, погас свет. Порядок же удалось навести лишь после того, как большинство уцелевших пассажиров были сняты кораблями охранения.

Незамедлительно после взрыва торпеды командир конвоя приказал начать поиск подводной лодки, а спустя 5 минут направил один из «больших охотников», БО-217, для спасения пассажиров и экипажа транспорта. Но из-за сильного волнения ему удалось «выловить» только одного человека, и лишь после 20 часов БО-150 смог начать подъем людей с воды. Всего на небольшой корабль приняли 60 спасенных, после чего «сто пятидесятый» получил приказ уходить в Кольский залив. Вслед за ним туда же убыл получивший штормовые повреждения БО-151, а немного погодя и два оставшихся «охотника». Спасательные операции пытались продолжить тральщики — около 22:30 Т-115 несколько раз подходил к борту «Тбилиси», но волнение и ветер не давали возможности снять с судна кого-либо.

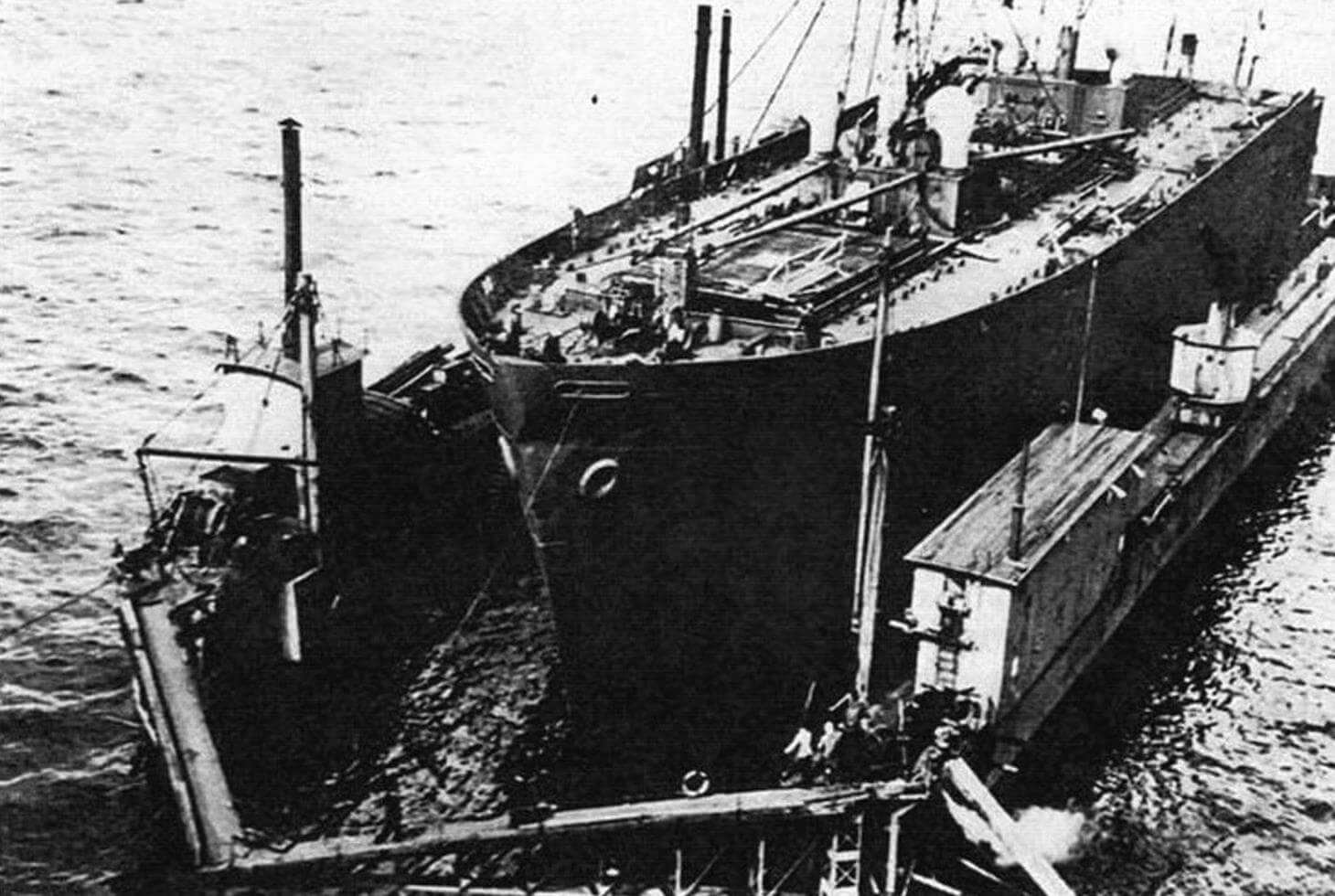

Торпедированное и оставшееся без хода судно дрейфовало в юго-восточном направлении. На нем оставались еще 78 человек, как членов экипажа, так и пассажиров-армейцев. Их организованные и решительные действия под руководством В.К. Субботина позволили справиться с пожаром. А 31 декабря в 02:48 Т-115 по приказанию командира конвоя предпринял новую попытку снять с «Тбилиси» весь оставшийся личный состав. Тральщик подошел к транспорту с подветренной стороны, но в штормовых условиях пришвартоваться к борту сильно накренившегося «Либерти» (крен доходил до 25°) не представлялось возможным. Тогда командир «сто пятнадцатого» принял рискованное, но единственно возможное решение: корабль на минимально возможной скорости проходил почти впритирку с судном. В тот момент, когда палубы небольшого тральщика и аварийного «обрубка» оказывались на одном уровне, люди с «Тбилиси» прыгали на Т-115.

Большинству моряков и армейцев удалось спастись, но несколько человек сорвались в воду и погибли, зажатые между стальными бортами. Такая судьба постигла и Владимира Константиновича Субботина, в соответствии с морской традицией покидавшего свое судно последним. Он сумел буквально перебросить на тральщик радистку А.А. Шумилову, а вот свой прыжок не рассчитал и сорвался с борта. Всего же трагедия от момента торпедирования и до окончания спасательной операции унесла жизни 47 человек, включая 14 членов экипажа «Тбилиси».

Получивший тяжелейшие повреждения пароход вопреки всему оставался на плаву. Командование Северного флота предприняло немалые усилия по его спасению. Первоначально для этого были отправлены эскадренные миноносцы «Живучий» и «Жесткий». Они нашли в штормовом море дрейфующее судно и державшиеся рядом с ним тральщики, но все попытки завести буксирные тросы завершились безрезультатно. Только днем 1 января 1945 года, после подхода из Мурманска специальных буксирных судов М-2 и М-12, на «Тбилиси» удалось завести буксирные тросы. В ночь на 2 января аварийное судно привели в Териберку, а 5-го числа отбуксировали в Мурманск.

В военное время восстановление «Тбилиси» сочли невозможным, да и после войны долгое время о нем не вспоминали. «Безносое» судно оставалось заброшенным вплоть до конца 1950-х годов. Тогда в Архангельске на судоремонтном заводе «Красная кузница» к «обрубку» пристыковали носовую часть другого «Либерти» — американского «Horace Gray» (в русскоязычной литературе порой приводится неверный вариант его названия, «Hores Grey»). Оно было торпедировано в 1945 году, признано «полностью потерянным» (в документах и справочниках в таких случаях указывается — total loss), но успешно приведено советскими спасателями в безопасную бухту. В результате умелой работы заводчан «Тбилиси» вернулся в строй. Символично, что первым капитаном восстановленного парохода стал грузин А.А. Качарава, под чьим командованием ледокольный пароход «А. Сибиряков» принял в 1942 году бой с германским рейдером «Адмирал Шеер».

В конечном итоге «Тбилиси» пережил многих более удачливых собратьев и был списан только в 1977 году.

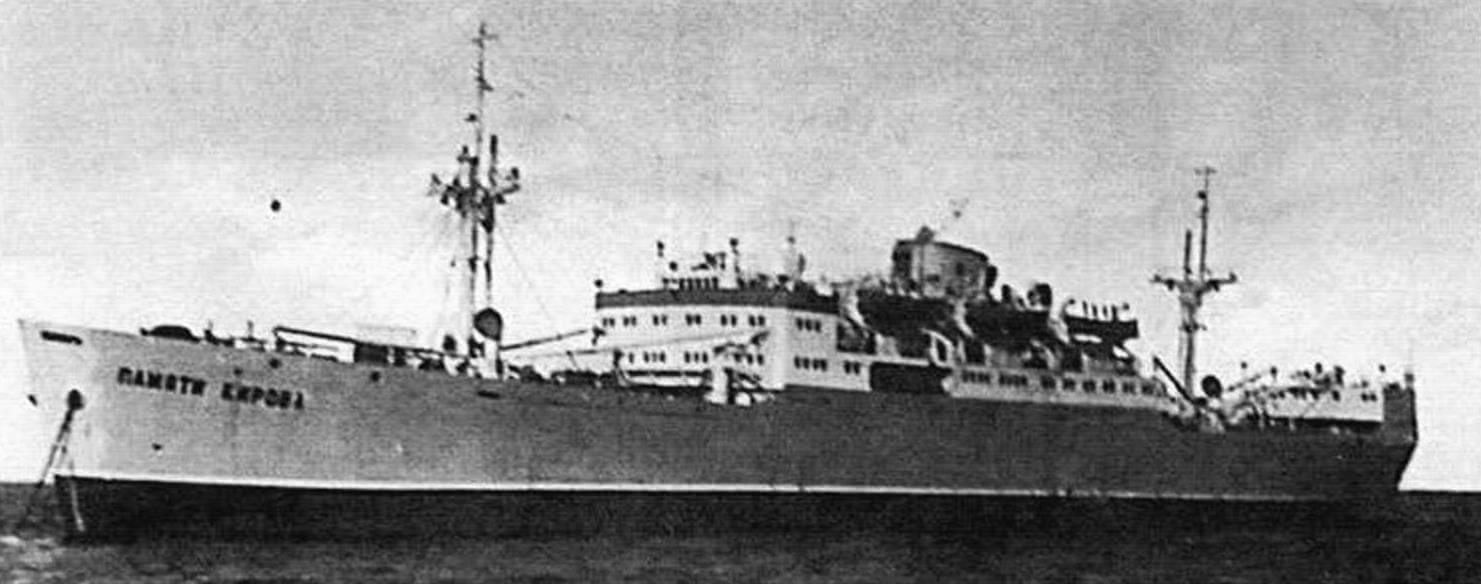

Наряду с восстановленным «Тбилиси» в послевоенное время отечественный флот пополнился еще одним судном типа «Либерти», бывшим американским транспортом «Horace Bushnell» (построен в Балтиморе, вступил в строй в 1943 году, вооружение — одно 5-дюймовое, одно 3-дюймовое и восемь 20-мм орудий). Это судно с военными грузами в трюмах в составе конвоя JW-65 направлялось в Мурманск. Уже на подходе к советскому берегу, 20 марта 1945 года в 09:10 (по немецким данным), конвой был атакован германской подводной лодкой U-995. Ее командир Ганс-Георг Хесс впоследствии претендовал на потопление одного судна и повреждение еще двух, но фактически в цель попала только одна торпеда. Она поразила «американца» в районе машинного отделения. Результатом попадания стали пробоина в борту размером 33 на 26 футов, разрушение силовой установки, большие повреждения палубных конструкций; погибли второй механик и еще три моряка из машинной команды, позднее умер старший механик. Британский эсминец из состава охранения конвоя попытался взять пароход на буксир, но из-за довольно сильного волнения от буксировки отказался, ограничившись снятием с аварийного судна команды.

Американские власти признали «полную потерю» транспорта, но советское командование с этим не согласилось. Для буксировки «Либерти» был выслан буксир М-12 в охранении торпедных катеров и «больших охотников». Завести буксирные тросы удалось достаточно быстро, но сама буксировка вызвала немало проблем. В помощь М-12 пришлось направить спасательное судно «Память Руслана», и совместными усилиями к утру 21 марта они привели «Horace Bushnell» в Териберку. Там судно поставили на отмель в губе Корабельной. Итогом спасательной операции стало сохранение значительной части ценного груза — для его вывоза в апреле в Териберку отправляли конвой с сильным охранением. Сам же тяжело поврежденный пароход на несколько лет был «позабыт-позаброшен».

Работы по восстановлению судна начались в 1949 году. Его перевели на Балтику, и в Висмаре (советская зона оккупации, с 7 октября 1949 года — Германская Демократическая Республика) на верфи «Матиас Тесен» поставили на капитальный ремонт. После окончания ремонта в 1950 году судно, получившее наименование «Памяти Кирова», использовалось в качестве транспортно-снабженческого в составе советского рыболовецкого флота. На слом его отправили в 1978 году.

Использование судов типа «Либерти» в советском торговом флоте после окончания Второй мировой войны было весьма интенсивным и разнообразным. Они перевозили самые различные грузы, в том числе военного назначения, участвовали в рейсах к берегам Кубы в период Карибского кризиса. Некоторые пароходы прошли основательную модернизацию, в частности, на Дальнем Востоке «Каменец-Подольск», «Брянск», «Витебск», «Иван Кулибин» и «Красногвардеец» стали грузопассажирскими судами, способными принимать в твиндечные помещения более 600 человек. Вероятно, при их переоборудовании учитывался опыт американцев, превративших часть своих сухогрузов в войсковые транспорты.

К сожалению, долгая карьера «Либерти» в отечественном флоте не обошлась без аварий и катастроф. Как и в других флотах, настоящим бичом судов этого типа стали трещины и переломы корпуса. Так, в декабре 1950 года «Брянск» у берегов Сахалина сел на мель, а при снятии с нее ударился о камни и переломился. Впрочем, восстановили его довольно быстро. В марте следующего года шедший в балласте «Валерий Чкалов» попал у побережья Камчатки в сильнейший шторм и переломился в районе миделя. Для того, чтобы вернуть пароход в строй, использовали носовую часть «Херсона», причем при соединении использовали не сварку, а клепку. Кстати, нашлось применение и кормовой части «Херсона»: ее в течение долгого времени использовали в Петропавловске-Камчатском в качестве судоремонтной мастерской. Другие аварийные случаи оказались не столь эпичными, особняком же стоит трагедия в Нагаево.

19 декабря 1947 года пароход «Генерал Ватутин» (бывший «Jay Cooke», построен в 1944 году в Ричмонде) вошел в бухту, имея на борту 8593 т различных грузов, в том числе 3313 т взрывчатки. На рейде и у причалов уже стояло несколько судов, в том числе танкер «Совнефть» и пароход «Выборг», у которого в трюмах помимо всего прочего имелось почти 200 т взрывчатых веществ. Что произошло на борту «Генерала Ватутина» так и осталось до конца невыясненным, но внезапно в районе носовой палубы раздался глухой взрыв. Люки первого трюма оказались вскрыты, оттуда повалил густой дым и вырвалось пламя. Капитан «Генерала Ватутина» С.В. Куницкий сразу понял, какую опасность представляет его груз, и постарался отвести пароход подальше от других судов и портовых сооружений. Большой и не слишком маневренный «Либерти» не имел времени, чтобы развернуться, а потому направился к выходу из порта кормой вперед. С трудом избежав столкновения с «Совнефтью», «Генерал Ватутин» подошел к берегу и ткнулся кормой в лед. Часть экипажа горящего судна попыталась спастись, спустившись на лед по штормтрапу, но тут прогремел страшный взрыв. Его сила была такова, что сдетонировала часть взрывоопасного груза «Выборга».

В результате катастрофы «Генерал Ватутин» был полностью разрушен (его обломки впоследствии подняли и сдали на слом), «Выборг» получил тяжелейшие повреждения и затонул, пострадали и другие суда. Погибло более 60 моряков, в том числе все 43 члена экипажа «Генерала Ватутина». Оказались разрушены и некоторые портовые сооружения, а точное число жертв среди работавших в Нагаево заключенных осталось неизвестным.

Хотя в самих США вскоре после окончания Второй мировой войны пароходы военной постройки массово ставили на прикол, под флагами других государств они служили довольно долго. Не осталась в стороне и наша страна: в 1963 году на международном рынке для Черноморского пароходства приобрели еще 10 судов типа «Либерти». А последний представитель этого семейства в СССР, «Дарьял», был выведен из активной эксплуатации уже в середине 1980-х годов. Послужили бывшие «американцы» и военным морякам: с января 1972 года «Севастополь» и «Кубань» в течение нескольких лет использовались Краснознаменным Северным флотом в качестве плавучих складов и отопителей.

Кроме сухогрузов, под флагом Советского Союза служили также и три танкера, построенные в корпусах «Либерти». Но история многочисленных модификаций пароходов этого типа — тема для отдельной статьи.

Борис СОЛОМОНОВ