Инициатором проведения такого фестиваля в 2000 году был ректор МГУ им. М. В. Ломоносова академик В. А. Садовничий. Через год мероприятие стало московским городским, а в 2011 году оно получило Всероссийский статус. В минувшем году в фестивале участвовало 80 регионов России. Проходил он на двух площадках: конкурс научно-технических работ школьников «Ученые будущего» — в Шуваловском корпусе МГУ. а выставка работ многих направлений науки и техники — во втором павильоне Экспоцентра.

Цель фестиваля — познакомить общественность с современными направлениями исследований, сделать науку понятной и информативной, что называется, «дать потрогать ее руками», помочь молодым людям выбрать профессию. Ведь популяризация науки повышает к ней интерес молодежи, дает импульс развитию уникальных научно-технических проектов.

Открылся фестиваль докладом ректора МГУ. Далее по программе проходили научные показы, мастер-классы по многим видам творчества школьников и студентов. Кстати, здесь же можно было продиагностировать свой организм, изготовить поделку из глины и запустить в полет тут же сделанную из бумаги модель планёра.

Из МГУ были организованы телемост с космодромом «Восточный», связь с МКС. Здесь же специалисты НПО им. Лавочкина, ЦНИИмаш прочитали лекции по космической баллистике и аппаратам для астрофизических исследований.

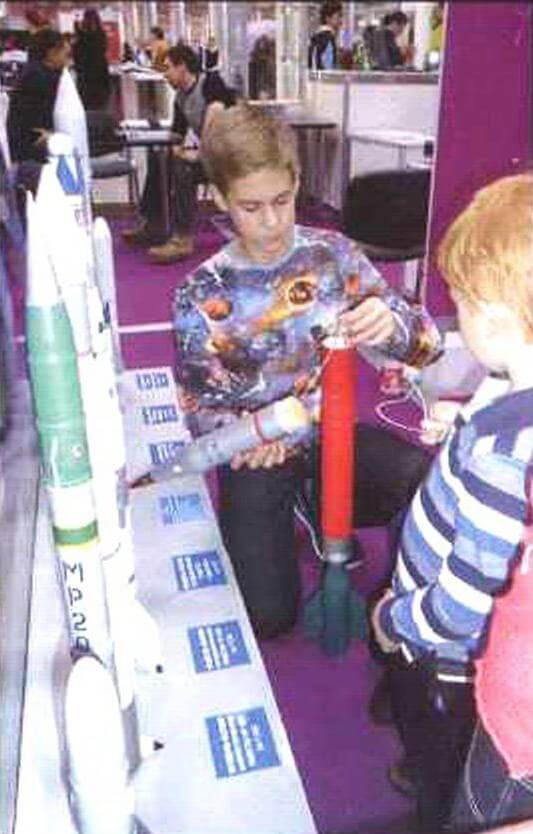

На мой взгляд, в меньшем объеме, чем ранее, было представлено техническое творчество в области ракетной и авиационной техники. На этом фоне очень привлекательно выглядела экспозиция «Спортивные модели-копии ракет», подготовленная опытными кружковцами-старшеклассниками СЮТ из г. Электростали: Настей Хисматулиной, Борисом Бахтаровым, Матвеем Иващенко, Никитой Белебехой, Виталием Пироговым и Кириллом Можаевым. Представленные ими девять моделей-копий ракет — это спортивные «снаряды», предназначенные для выступления на соревнованиях. Кстати, почти все они (кроме С-200» и «Ангара-А5») изготовлены по чертежам, опубликованным в журнале «Моделист-конструктор». Многие из названных ребят — чемпионы и призеры соревнований по моделям ракет. Так, победителями соревнований Московской области 2016 года стали Борис Бахтаров и Виталий Пирогов, выступавшие с копиями ракет МР-20 и «Вертикаль». Спортивные снаряды Павла Панчука («Облако») и Матвея Иващенко (Р-5в) позволили им стать призерами этого чемпионата.

Особенно привлекали внимание сложные копии ракет «С-200» и «Ангара-А5». Но заставить их летать — задача непростая. Модель Никиты Белебехи «С-200» стартовала уже дважды (к сожалению, оба раза неудачно). О своем новаторском подходе к работе над миниатюрной ракетой он рассказал самому президенту России В. В. Путину при его встрече с участниками «Творческой смены» в детском центре «Сириус».

Проект Кирилла Можаева «Ангара-А5» был достаточно труден в реализации: расчет устойчивости, разработка технологии изготовления, подбор модельных ракетных двигателей (МРД) — все это потребовало немало времени. Прежде чем запустить в полет копию, пришлось изготовить баллистический макет (упрощенный вариант модели) и на нем проверять свои расчеты. Следует отметить, что с этим проектом Кирилл стал победителем областной олимпиады по технологии и призером — Всероссийской.

Давая оценку работы юных «ракетчиков» из Электростали, хочется отметить не только их достижения. Главное — они уже выбрали свою будущую профессию и хотят стать студентами технических вузов, чтобы строить настоящие самолеты и ракеты.

Виктор Ольгин, г. Электросталь