Проблемы развития автомоделизма, в частности, кордового — общеизвестны. Основная из них — отсутствие производственной базы и необходимых материалов — традиционна для организации технического творчества в целом.

Возможный выход из создавшегося положения кроется в промышленном изготовлении наиболее сложных элементов и даже комплектов заготовок с их последующей продажей в розницу. Эффективность этого пути налицо: он позволяет поднять массовость моделизма, привлечь ребят, для которых ранее на пути к их увлечению стояла непреодолимая преграда — отсутствие условий и необходимого профессионализма для изготовления повышенной сложности деталей, и в то же время оставляет много возможностей для творчества.

К сожалению, производственные мощности предприятий ДОСААФ слишком малы, чтобы обеспечить решение данной проблемы собственными силами.

Вместе с тем организовать изготовление набора заготовок и отдельных деталей даже самой сложной, «чемпионской» автомодели по силам чуть ли не любому промышленному предприятию. И спрос на них будет обеспечен: только организованных автомоделистов, по официальным данным, в стране 54 тысячи. Так что эту продукцию по праву можно отнести к товарам широкого потребления. Важно лишь, чтобы это поняли руководители предприятий. А разработать образцы продукции для промышленного производства смогут кружки спортсменов-моделистов, и в первую очередь — внешкольные учреждения. Убедительный пример перспективности этого направления — плодотворное сотрудничество таганрогской горСЮТ № 1 и завода «Прибой».

ЧТО МОЖЕТ СЮТ

Как обычно создается новая техника? Сначала научно-исследовательская организация составляет техническое задание, в котором излагаются требования к будущему агрегату. Затем конструкторское бюро разрабатывает чертежи. После этого изготавливается опытный образец, а при необходимости — предварительно макет. По завершении всесторонних испытаний, в том числе и эксплуатационных, в проектную документацию вносятся коррективы, и лишь вслед за этим начинается серийное производство новой продукции.

Не правда ли, похоже на традиционное творчество моделиста? Те же предварительные исходные требования, тот же единичный макетный или опытный образец. Ну а уровню испытаний отраслевые НИИ могут даже позавидовать: различные соревнования вплоть до самого высокого ранга — чемпионатов мира, объективно определяющие победителей. К сожалению, сравнительные испытания новых машин, изготовленных промышленностью, как правило, подобной объективностью похвастаться не могут.

В том, что кордовые автомодели, созданные в лаборатории таганрогской горСЮТ № 1 под руководством А. Л. Парфенова, удовлетворяют самому современному уровню, можно не сомневаться. Ребята станции уже много лет подряд составляют костяк сборной команды РСФСР; только за период с 1980 года моделисты лаборатории 15 раз становились победителями первенств страны. И за всем этим стоит кропотливая многомесячная работа над каждой моделью.

И тем не менее «почивать на лаврах» руководитель лаборатории не собирался: ведь в Таганроге, как и в любом другом городе, имелось немало причин, «отпугивающих» мальчишек от автомоделизма. Первейшая для большинства из них — отсутствие доступа к прецизионным станкам, без которых модели «чемпионского» уровня не сделать. Нужно было найти выход из создавшегося положения. Его решение, по мнению А. Л. Парфенова, — в организации выпуска наборов заготовок для кордовых автомоделей, а также отдельных наиболее трудоемких в изготовлении деталей. Однако прошло почти десять лет, пока задуманное удалось наконец осуществить.

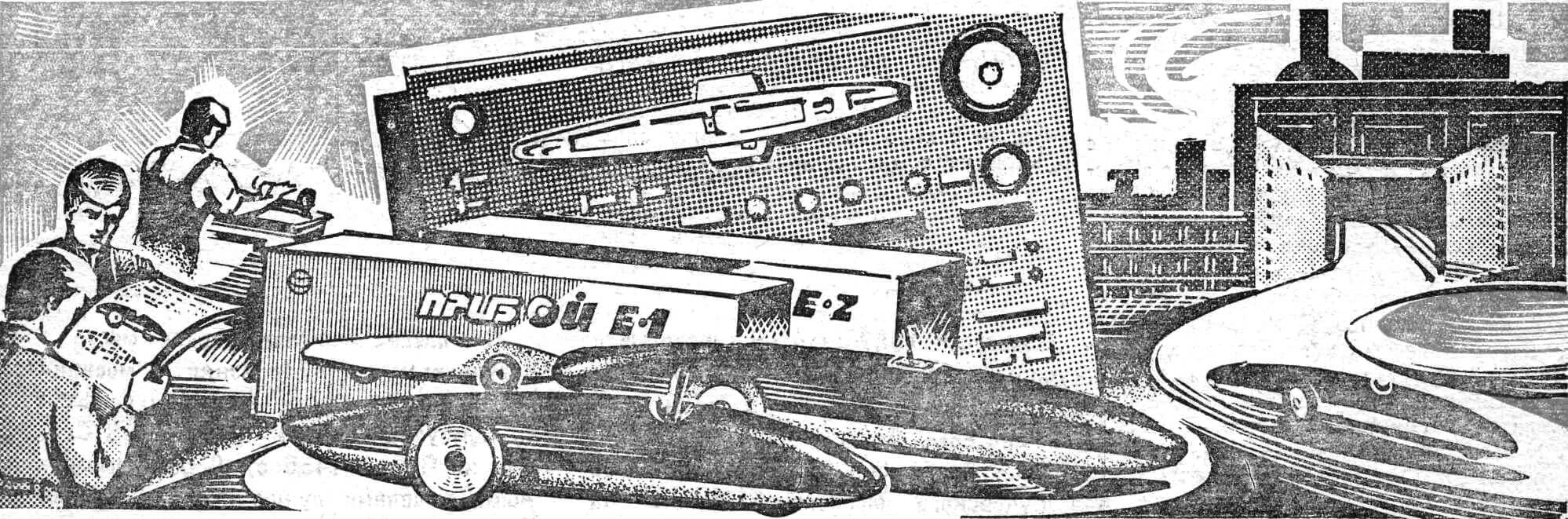

Зато когда появилась реальная возможность наладить производство наборов-посылок на одном из предприятий города, спроектировать кордовую автомодель оказалось делом несложным — основная трудность заключалась лишь в выборе конкретного образца. Коллективно решили взять за основу модель класса Е-1, разработанную школьниками Леонидом Парфеновым и Дмитрием Кечкиным, и модель класса Е-2 Владимира Дудко и Сергея Сакевича. Обе кордовые — «чемпионские»: первая трижды становилась победителем на чемпионатах СССР, вторая — дважды. «Так что качество фирма гарантирует», — шутили ребята. И слово «фирма» здесь отнюдь не хвастливое словцо, а достаточно точное определение — автомодельная лаборатория СЮТ действительно стала настоящей фирмой-разработчиком промышленной продукции.

ВНЕДРЕНИЕ

Выступая в качестве своеобразного проектного института, станция юных техников столкнулась с почти традиционной для исследовательских организаций трудностью при внедрении своих разработок.

— Если бы не взаимопонимание с заместителем директора завода «Прибой» Константином Николаевичем Сергеевым, то из нашей затеи вряд ли что вышло бы, — уверяет А. Л. Парфенов. — Пожалуй, только его энергия и авторитет смогли убедить многих сомневающихся в том, что казавшаяся поначалу несерьезной «модельная» продукция нужна и будет пользоваться спросом.

Внимание к интересам молодежи у Героя Социалистического Труда К. Н. Сергеева, можно сказать, профессиональное. Он работает заместителем директора по кадрам, и кому как не ему заботиться о рабочей смене для предприятия. А ведь у «Прибоя» нет даже собственного ПТУ! И именно благодаря активности Сергеева завод методически проводит большую работу по профориентации среди таганрогских школьников. Не последнее место в этой программе занимает содействие техническому творчеству ребят.

Девяносто процентов молодых рабочих после службы в армии возвращается на родной завод — эта цифра весьма красноречива. Именно так обстоит дело на «Прибое». Наставнику молодежи есть чем гордиться: и вечерние курсы для учащихся, и секция судомоделистов, и создание своеобразных школьных заводов — все названное работает на решение проблемы кадров — одной из самых актуальных организационных задач современного производства.

В 1983 году по инициативе К. Н. Сергеева в подшефной школе № 7 на базе мастерских был создан собственный мини-УПК — 38-й участок завода. Установили станки, провели вентиляцию, из штата завода сюда перешли 10 человек — мастера и обслуживающий персонал. В соответствии с постановлением о реформе общеобразовательной школы учащиеся занимались здесь производительным трудом. Польза, безусловно, была, но чего-то не хватало…

— Не хватало собственной номенклатуры, — утверждает Сергеев. — Ребятам было скучно точить одни и те же болты и гайки. Соответственно и процент брака был немалым. Вот тогда я и вспомнил о давнишнем предложении Парфенова…

Руководителя автомодельной лаборатории горСЮТ № 1 и заместителя директора завода связывает давняя дружба. Когда-то они работали вместе на одном предприятии, да и после 1978 года, когда А. Л. Парфенов окончательно решил посвятить себя работе с детьми, отношения их не прервались. Кстати, для станции юных техников «Прибой» сделал гораздо больше, чем официальные шефы…

В январе 1987 года был заключен договор с ЦК ДОСААФ о поставке 1500 наборов-посылок кордовых автомоделей классов Е-1 и Е-2. В каждом наборе — по 45 деталей и заготовок, не считая крепежа. Изготовление корпусов-лодок и конических шестерен взял на себя завод, а все остальное стали делать ребята из 7-й школы.

Уже первые отклики моделистов на продукцию завода полностью развеяли скептицизм некоторых работников завода. Еще бы: наборы пошли, что называется, «на ура». А показанные в 1987 году на международном турнире во Всероссийском пионерском лагере «Орленок» таганрогские модели получили самую высокую оценку спортсменов из социалистических стран.

Все это вселяло уверенность в свои силы. Не случайно в перечне выпуска продукции открывшегося в сентябре 1987 года нового школы-завода «Прибой» (фактически полноценного УПК) дополнительно появилась тысяча комплектов наборов-посылок этого же типа. А тем временем на СЮТ уже завершаются очередные разработки — всесезонные модели аэромобилей двух классов…

Участие школьников в производстве не совсем обычной (среди товаров широкого потребления) продукции не могло не вызвать у них интереса к спортивному моделизму. И вот при той же 7-й школе возник кружок «Автомоделист». Возглавил его воспитанник горСЮТ № 1 Юрий Ващенко, только что вернувшийся после службы в армии.

Пока кружок объединяет всего полтора десятка ребят и служит своеобразным ОТК: по собираемым здесь моделям можно судить о качестве выпускаемых наборов. Однако в перспективе этот коллектив планирует перерасти в настоящий проектно-испытательный центр — для этого возле школы начато сооружение автокордодрома, кстати, уже третьего в городе.

В августе 1988 года на территории 7-й школы в честь ее столетнего юбилея планируется провести соревнования. Спортсмены должны будут выступать с моделями, изготовленными из наборов-посылок «Прибоя». Уровень состязаний ожидается солидным: на приглашение таганрогцев откликнулись все ведущие автокордовики Украины, Армении, Грузии, Прибалтики. И, конечно же, здесь будут не только соревнования, но и обсуждения моделей, технические семинары.

ПЕРСПЕКТИВЫ

— Выпуск наборов-посылок — а нужно ли это? Не уменьшаются ли здесь возможности для творчества моделистов? — спрашиваю я у заместителя председателя Федерации автомодельного спорта СССР, председателя тренерского совета В. Н. Попова.

— Конечно, нет! — в голосе Владимира Николаевича не слышится и тени сомнения. — Скорее наоборот, если раньше наиболее трудоемким элементом конструкции кордового автомобиля являлся редуктор, то теперь сборка данного узла заметно облегчается. Это, в свою очередь, стимулирует новый этап совершенствования конструкции модели в целом: победит тот, кто больше предложит оригинальных решений, а не тот, кто имеет доступ к более точным станкам. Кстати сказать, еще несколько назад по рекомендациям федерации Центральное конструкторско-технологическое бюро моделизма при ЦК ДОСААФ разработало четыре типа конических редукторов для кордовых моделей классов Е-1, Е-2, Е-3 и Е-4. К сожалению, найти предприятие, которое взялось бы за их изготовление, так и не удалось. Зато таганрогский опыт — своего рода компенсация за эту неудачу, поэтому мы стараемся всячески расширить его.

С рассуждениями В. Н. Попова трудно не согласиться. Современный автомоделизм (как, впрочем, и моделизм вообще) достиг такого уровня, что изготовить самостоятельно высококлассную модель полностью, «с нуля», подчас не представляется возможным.

Таганрогская горСЮТ и завод «Прибой» — «первые ласточки» перспективного направления сотрудничества автомоделистов с промышленностью. И уже сегодня можно говорить о первых попытках распространения их опыта в стране.

С 1988 года на фабрике игрушек города Талды-Кургана начато производство модели-копии автомобиля «Мангуста», разработанной местными моделистами. Миниатюрный автомобильчик выпускается в двух вариантах: как модель класса «ралли» и как обычная игрушка с электродвигателем. Такое двухцелевое назначение позволило обеспечить вполне крупносерийное производство — до конца года намечено изготовить 23 тысячи «Мангуст». В варианте спортивной модели машину предполагается продавать как набор-посылку с возможностью ее дальнейшего усовершенствования.

Копия «Мангусты» имеет металлический штампованный кузов, однако для моделей иногда предпочтительнее использовать пластмассовый — особенно это относится к классам RCB, F1 и F2, где кузов нередко выполняет роль амортизатора при ударе о препятствие. Поэтому руководитель автомодельного кружка станции юных техников города Зеленодольска П. А. Абрамов сумел убедить руководство одного из предприятий города наладить производство пластмассовых кузовов для радиоуправляемых моделей. Разработку новой продукции, как и в случае с заводом «Прибой», взяла на себя СЮТ.

Помимо изготовления деталей для чисто спортивных моделей высокого уровня, существует потребность — и весьма значительная — в наборах, предназначенных для начинающих автомоделистов. И здесь также может помочь промышленность. Вот один из примеров — тюменский электромеханический завод в самое ближайшее время планирует начать выпуск двух типов наборов-посылок простейших автомоделей общим «тиражом» 100 тысяч комплектов в год! Модели были созданы ребятами с областной станции юных техников под руководством мастера спорта, заслуженного учителя РСФСР В. Г. Огибенина…

Сегодня мы умышленно ограничили свой рассказ знакомством с опытом автомоделистов. Однако подобная практика может оказаться полезной не только моделистам всех направлений, но и энтузиастам самодеятельного конструирования из многочисленных клубов, кружков и объединений самого различного профиля. Это, несомненно, позволит в значительной степени решить проблемы материальной базы — одного из «камней преткновения» на пути дальнейшего развития технического творчества.

С. БАЛАКИН, наш спец. корр.