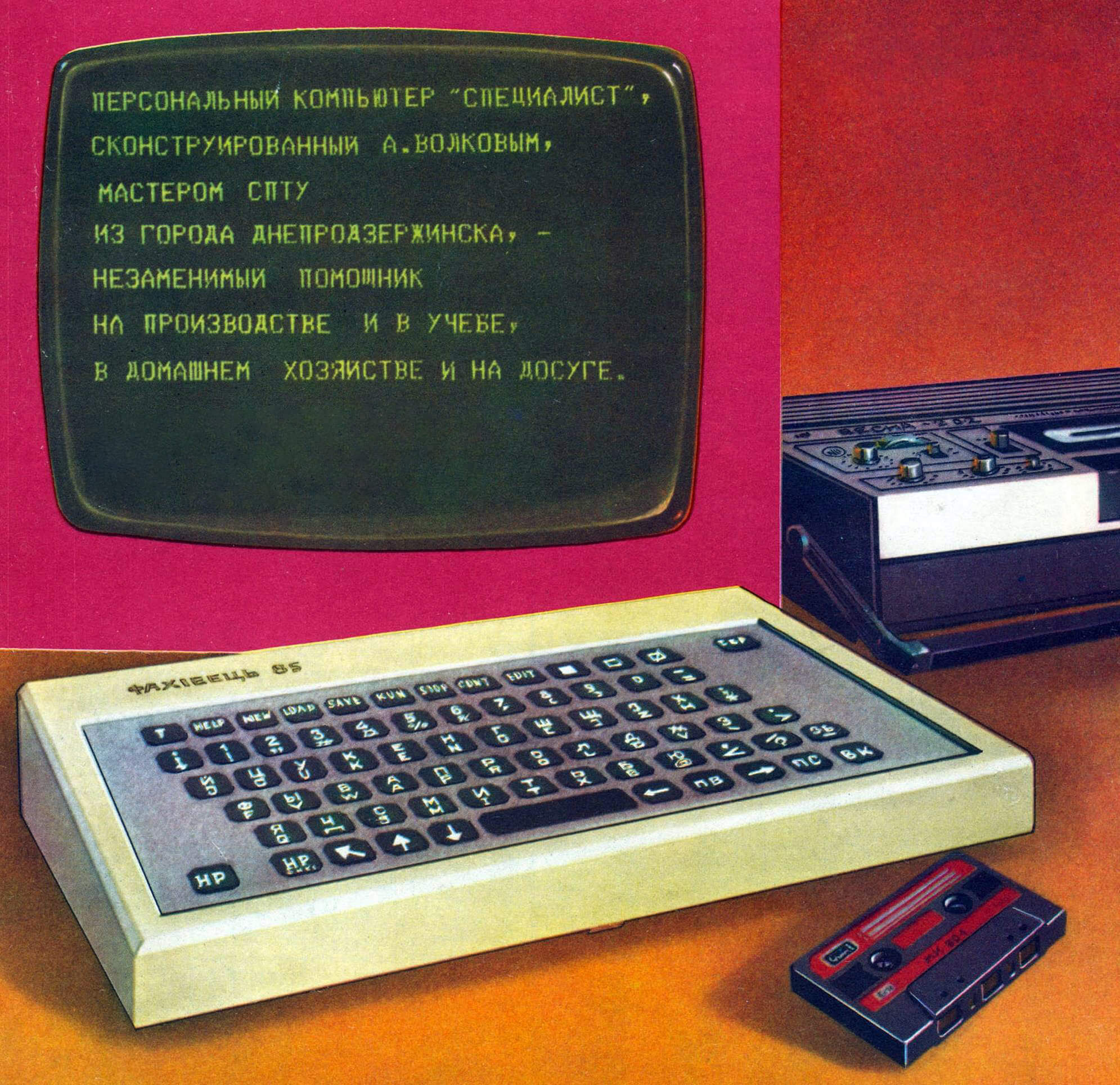

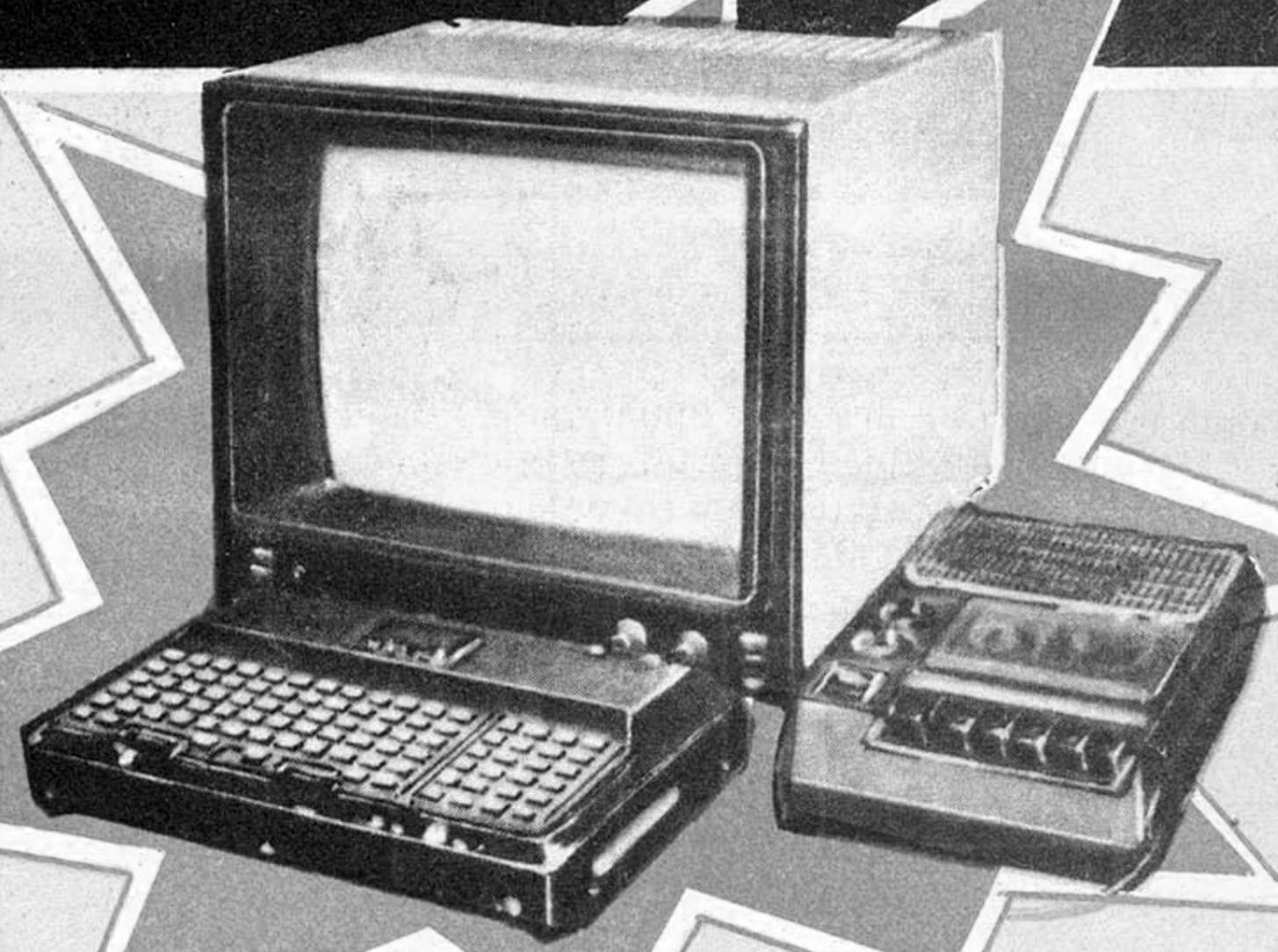

В опубликованной в «М-К» микроЭВМ «Специалист» (см. № 2, 1987 г., «Ваш помощник — компьютер») оперативная память (ОЗУ) выполнена на 24 микросхемах КР565РУ3. Однако в последнее время все больше радиолюбителей отдают предпочтение более компактным конструкциям ПЭВМ с использованием ИМС памяти КР565РУ5. Причем новые модификации, как правило, программно полностью совместимы с базовой моделью. Об одном из таких модифицированных вариантов «Специалиста»— наш сегодняшний рассказ.

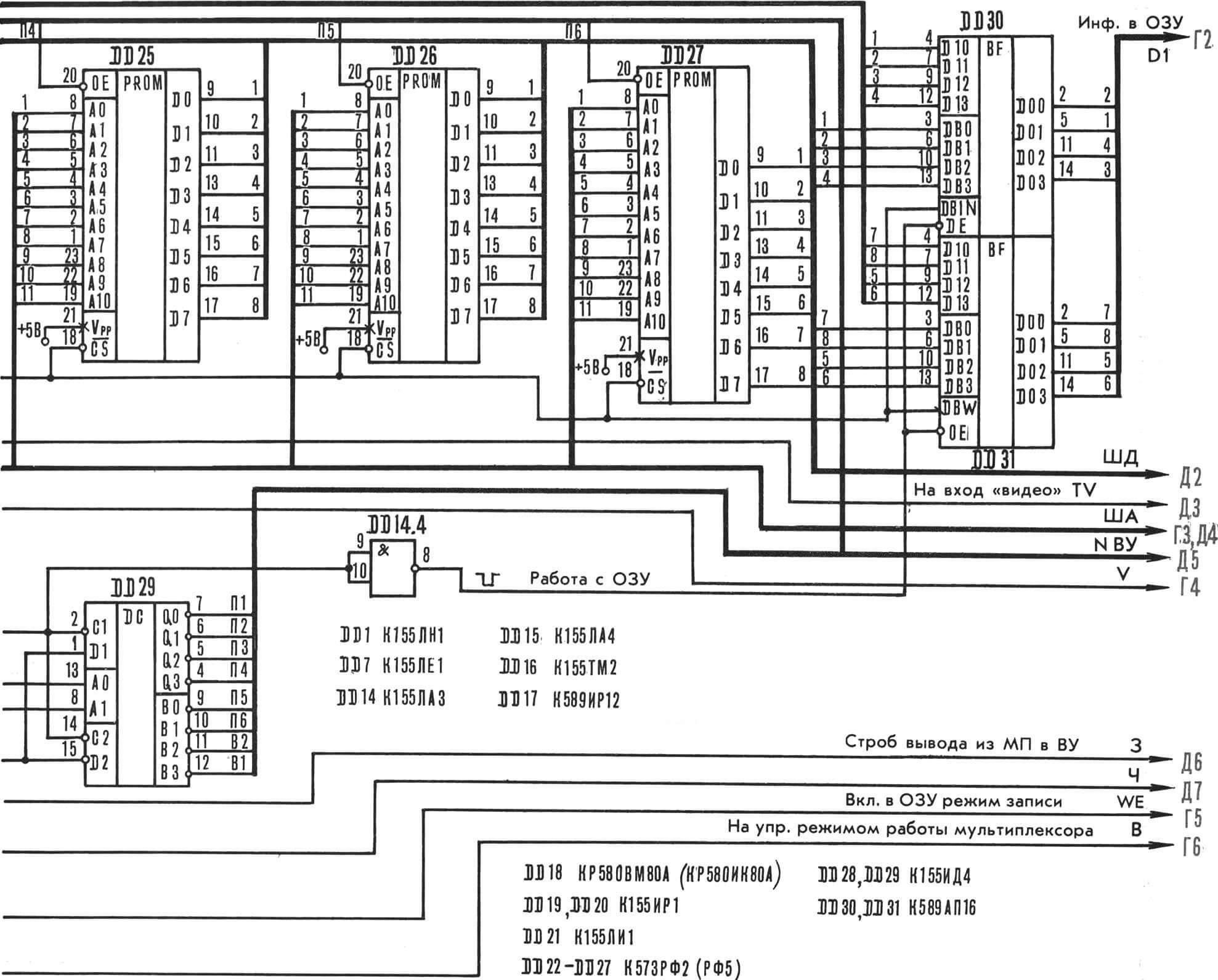

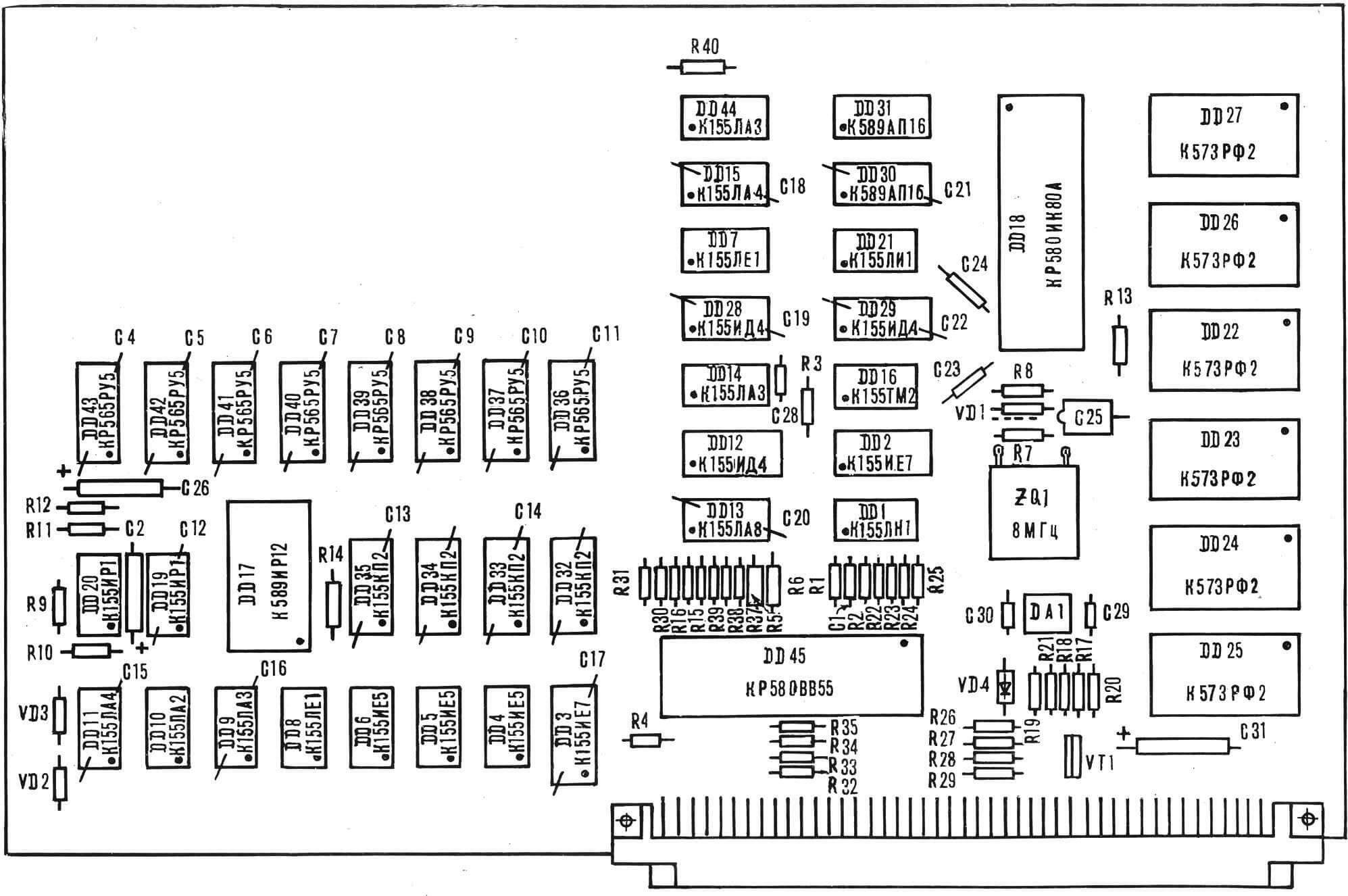

Прежде всего отметим конструктивные отличия данной машины по сравнению с базовой: уменьшение размеров печатной платы, упрощение ее топологии за счет применения в ОЗУ восьми микросхем КР565РУ5; использование шести ППЗУ (стартовое ППЗУ, ППЗУ Монитора, ППЗУ интерпретатора языка Бейсик); наличие системного разъема, необходимого для подсоединения дополнительных внешних устройств, в том числе и портов ввода-вывода.

По-прежнему для вывода на экран символьной и графической информации используется черно-белый телевизор, имеющий специальный вход «Видео». Символьный вывод — 25 строк по 64 символа, графический — 384X256 точек с двумя уровнями градаций (без полутонов).

Тактовая частота микропроцессора — 2 МГц.

В качестве устройства внешней памяти используется любой (стерео или монофонический) бытовой кассетный магнитофон, например «Легенда-404», «Протон-411» или «Электроника-302». Плотность записи информации на магнитной ленте составляет 32 бит/мм при скорости движения 4,76 см/с.

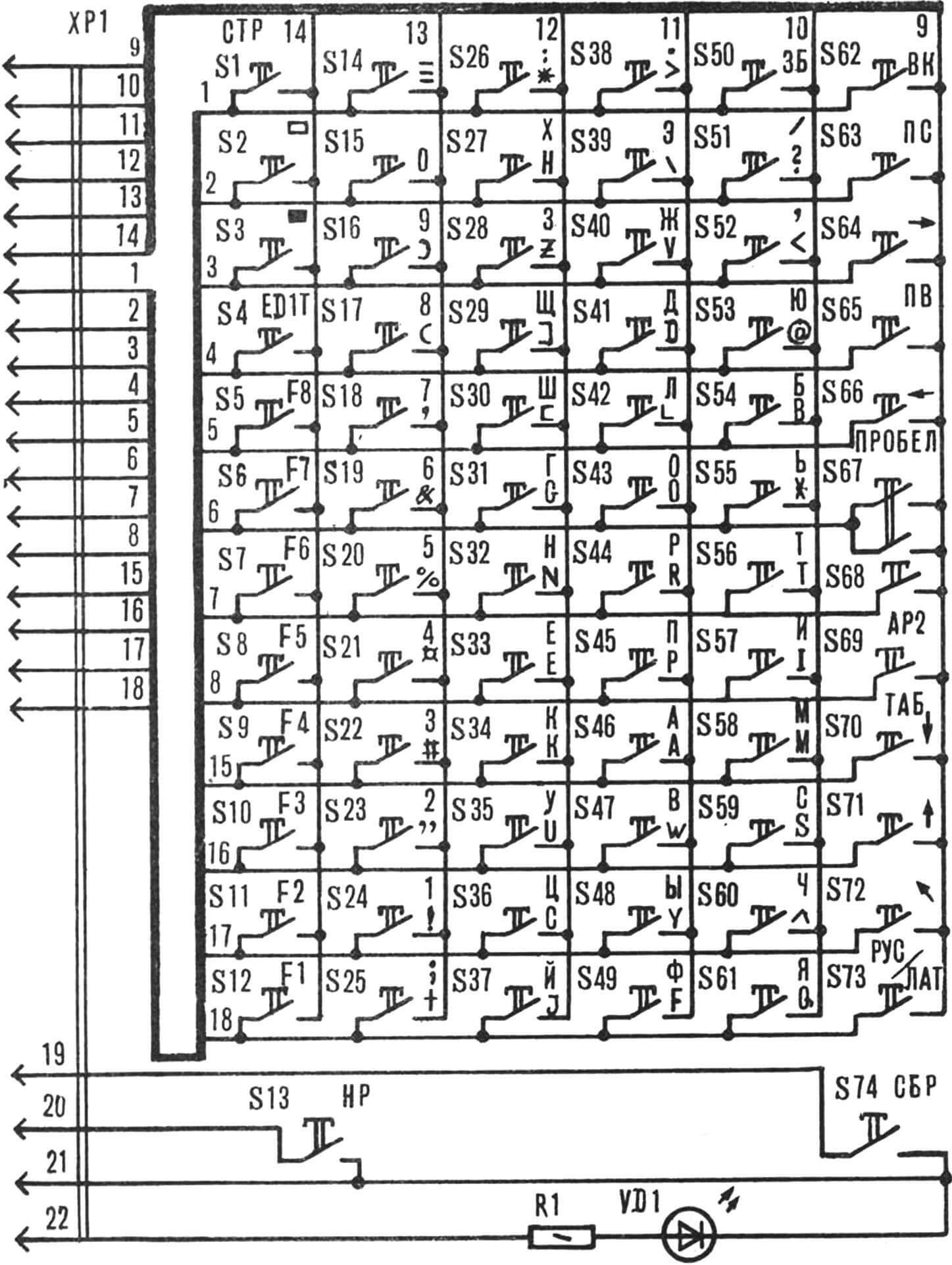

Компьютер имеет клавиатуру со стандартным набором русских и латинских символов, а также ряд служебных клавиш. Общее количество клавиш — 74.

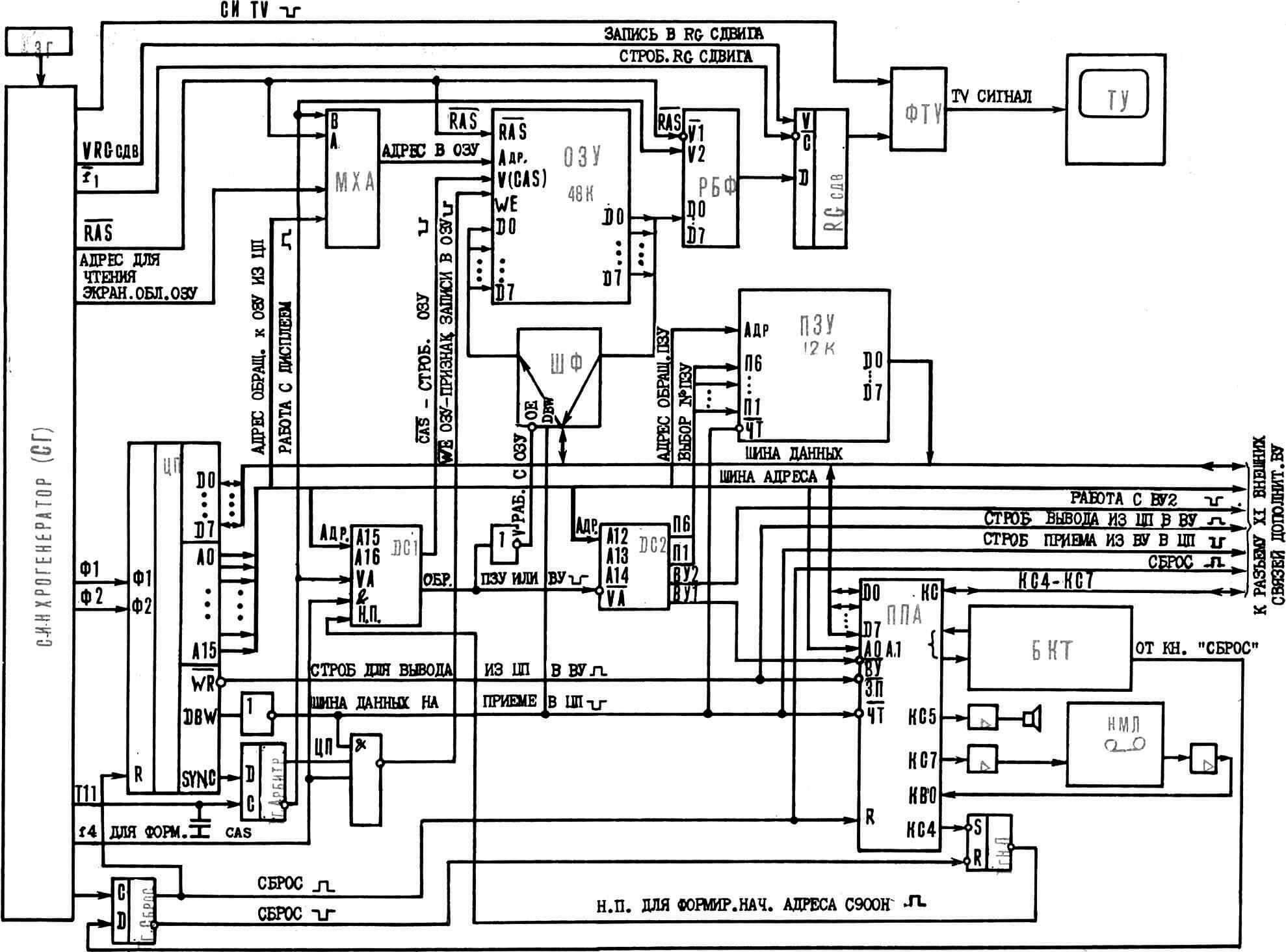

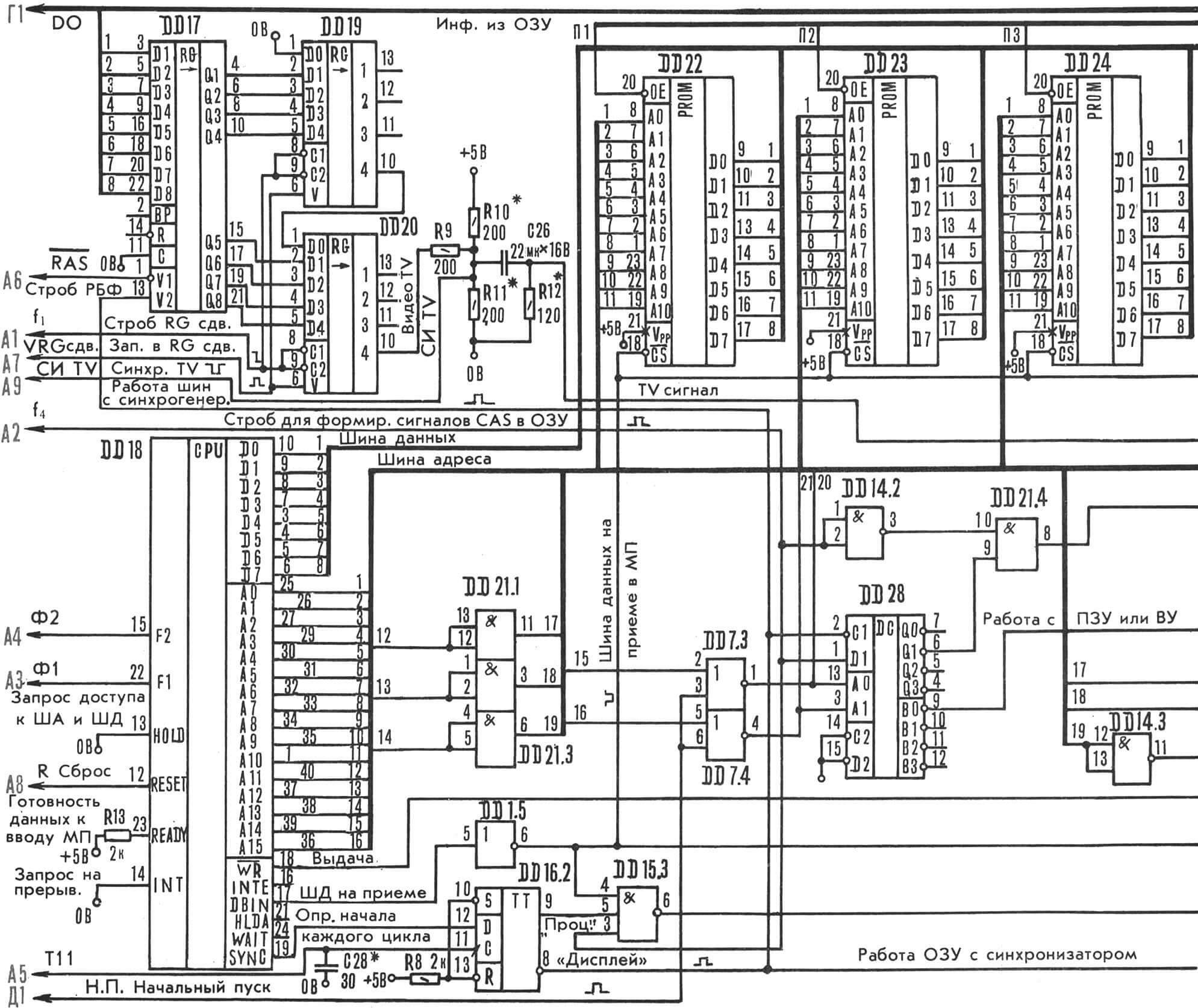

Назначение отдельных узлов ПК показано на функциональной схеме (рис. 1).

ЦП — центральный процессор, представляющий собой 8-разрядный микропроцессор КР580ИК80А; обеспечивает арифметическую и логическую обработку информации в соответствии с программой.

ЗГ — задающий генератор; формирует тактовую частоту импульсов 8 МГц, стабилизированную кварцевым резонатором.

СГ —синхрогенератор; выполняет несколько функций: вырабатывает тактовые импульсы, обеспечивающие синхронное взаимодействие всех узлов ПК; формирует адреса обращения от синхрогенератора к экранной области ОЗУ при выводе очередного байта на экран (этот же адрес одновременно необходим для регенерации динамического ОЗУ); генерирует строчные и кадровые синхроимпульсы для синхронизации разверток телевизора-дисплея.

МХА — мультиплексор адреса ОЗУ; обеспечивает двухступенчатую коммутацию. Первая ступень коммутации осуществляет выбор адреса обращения к ОЗУ либо от центрального процессора, либо от синхронизатора. Вторая ступень производит мультиплексирование старших и младших разрядов адреса обращения к ОЗУ, стробируемых соответственно сигналами RAS и CAS.

DC1 — дешифратор адреса первой ступени; дешифрует адреса обращения центрального процессора для выделения признак? обращения к ОЗУ или группе, состоящей из ПЗУ внешних устройств (ВУ1, ВУ2). Кроме того, сам признак обращения к ОЗУ, как от микропроцессора, так и от синхрогенератора, в дешифраторе DC1 стробируется тактовыми импульсами F4 с целью получения сигнала CAS обращения к ОЗУ. Сигнал Н. П. (начальный пуск), поступающий в DC1, вызывает формирование начального адреса работы ПК (после операции сброса), соответствующего адресу С000Н.

DC2 — дешифратор адреса второй ступени; обеспечивает формирование сигналов, конкретизирующих разрешение обращения к одной из микросхем ПЗУ (П1 — П6) или портам (ВУ1, ВУ2).

ПЗУ — постоянное запоминающее устройство объемом 12 Кбайт; выполнено на микросхемах К573РФ5 и предназначено для хранения программного обеспечения: знакогенератора дисплея, основных подпрограмм обращения и работы с внешними устройствами, программы Монитор, интерпретатора языка Бейсик, тест-демонстрационной программы.

ШФ — шинный формирователь; обеспечивает двунаправленный обмен данными между ОЗУ и шиной данных.

РБФ — регистр буферный; осуществляет прием из экранной области ОЗУ очередного байта для последующей его передачи через RG сдвига в дисплей.

RG сдв — регистр сдвига; обеспечивает прием из РБФ очередного байта параллельным кодом и последующую его побитную выдачу в дисплей.

ФTV — формирователь телевизионного сигнала для выдачи в дисплей-телевизор. Формирование сводится к смешиванию сигналов синхронизации телевизора с информационными сигналами, принимаемыми из регистра сдвига.

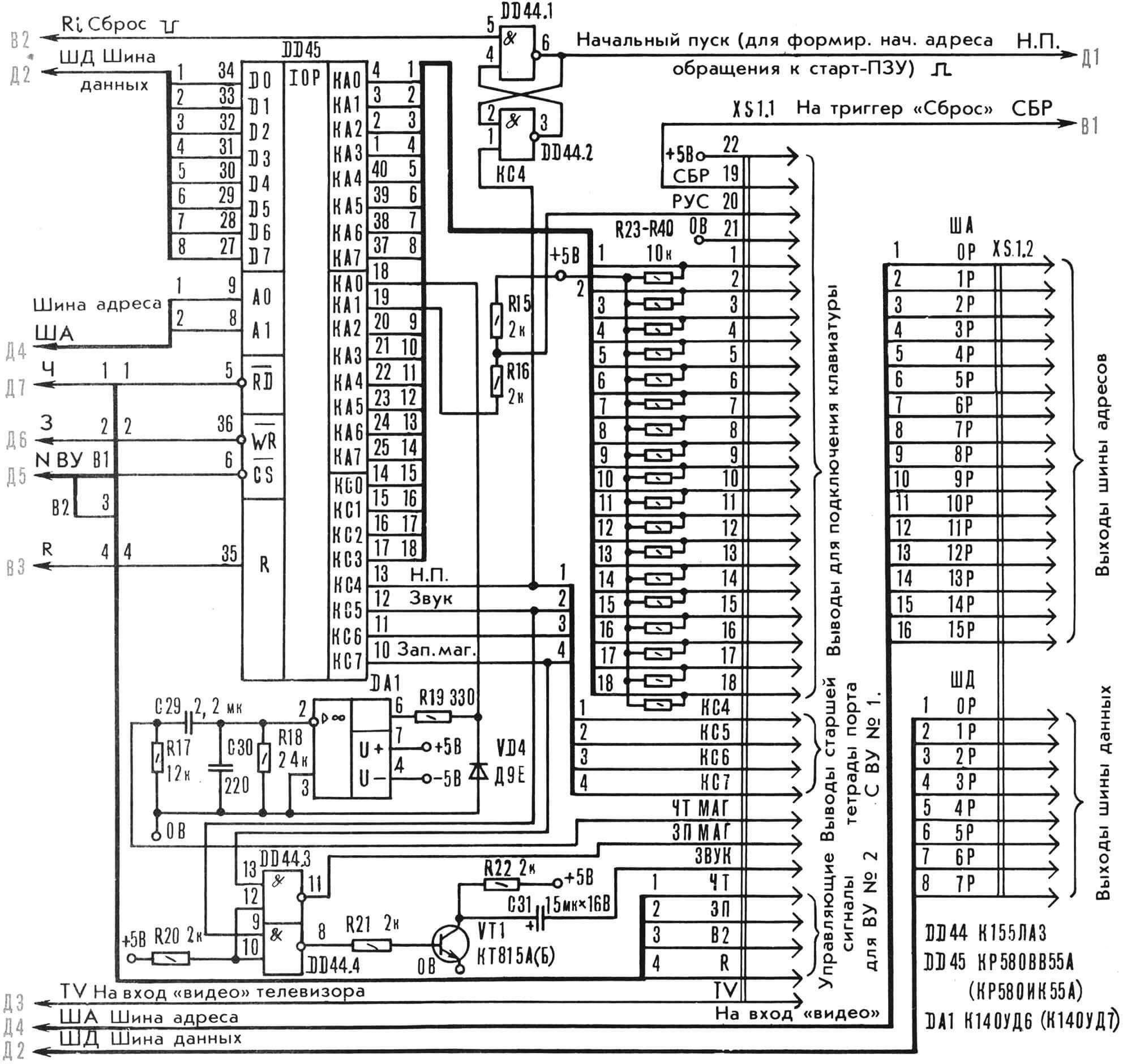

ППА — программируемый параллельный адаптер; построен на микросхеме К580ИК55 и обеспечивает связь с внешними (по отношению к микропроцессору) устройствами: БКТ — блоком клавиатуры, НМЛ — накопителем на магнитной ленте (кассетный магнитофон), источником звуковых сигналов, Тг — триггером «начальный пуск».

Тг «Арбитр» — триггер; определяет, кому в текущий момент (машинный такт) предоставлено право работать с ОЗУ — центральному процессору или дисплею.

Управляет состоянием триггера сам микропроцессор. В тактах, когда он не обращается к ОЗУ, Тг «Арбитр» устанавливается в состояние, соответствующее работе ОЗУ с дисплеем. При этом происходит чтение экранной области ОЗУ по адресу, формируемому синхрогенератором.

Тг «Н. П.» — триггер; по сигналу «сброс» устанавливается в состояние, обеспечивающее формирование сигнала «начальный пуск», который, в свою очередь, обеспечивает в DC1 формирование адреса начального обращения к программной области ПЗУ С000Н. В исходное состояние этот триггер устанавливается уже программно через ППА DD45.

Работа логического блока. Основные узлы взаимодействуют между собой посредством трех шин: 16-разряд-ной адреса, 8-разрядной данных и управления.

ЦП КР580ИК80А тактируется импульсами частотой 2 МГц, вырабатываемыми синхрогенератором. Для упрощения схемы и конструкции интерфейс ППА (КР580ИК55) и внешние устройства адресуются как ячейки памяти. Функции синхрогенератора, счетчиков регенерации динамического ОЗУ и сканирования дисплея совмещены в одном устройстве. Цикл регенерации ОЗУ — 128 мкс.

Для отображения информации на экране дисплея-телевизора используется часть основной памяти ОЗУ. Это упрощает схему, но создает проблему разрешения конфликта процессора и дисплея при обращении к ОЗУ. Когда обращение процессора к ОЗУ отсутствует, контроллер дисплея (совокупность элементов, предназначенных для формирования изображения на экране телевизора) может считывать информацию из ОЗУ каждые 0,5 мкс. В конце цикла, содержащего 2 обращения к ОЗУ по одному и тому же адресу, происходит запись байта информации в регистр сдвига и последующая ее передача на видеовход телевизора. Если же микропроцессор в каком-то цикле обращается к ОЗУ (для этого необходим интервал 500 нс), тогда в зависимости от того, в каком цикле ОЗУ это произошло, информация для отображения, в случае необходимости, задерживается в буферном регистре РБФ на 500 нс с последующей выдачей на экран. Но если в течение двух циклов микропроцессор не обращается к ОЗУ, то в РБФ записывается одна и та же информация из ОЗУ дважды, а переписывается в регистр сдвига только один раз.

Обращение к ОЗУ от микропроцессора подряд в течение двух циклов невозможно в соответствии с логикой работы самого микропроцессора. Это позволяет сделать работу процессора независимой от дисплея, и таким образом вывод на него не требует специальных затрат времени микропроцессора, что повышает производительность компьютера.

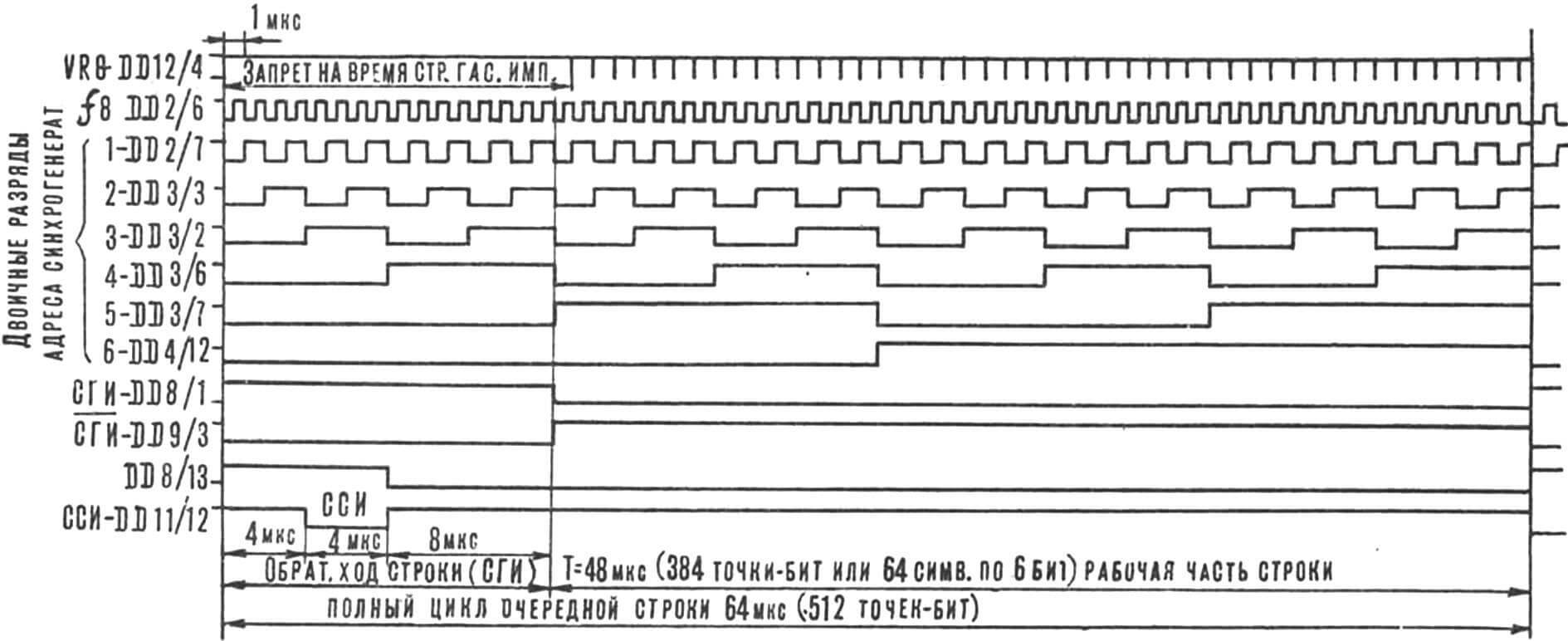

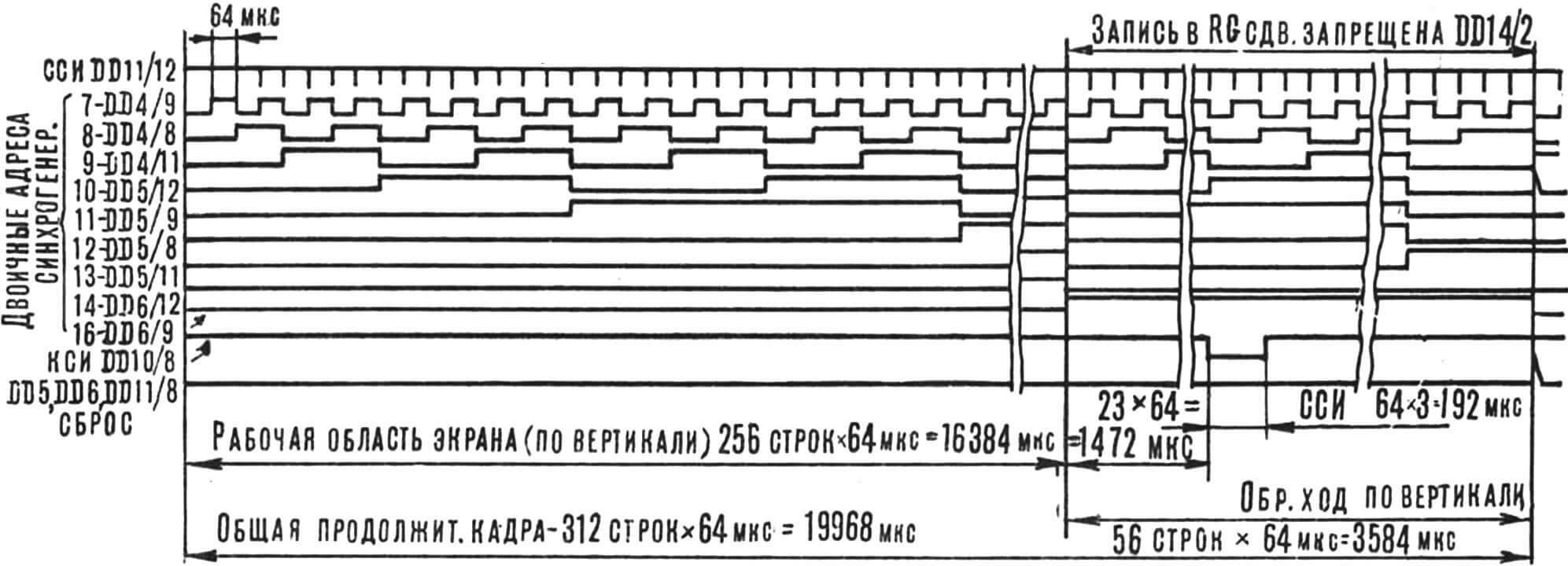

Для получения полного телевизионного сигнала, подаваемого на видеовход телевизора, в формирователе видеосигнала ФTV смешивается сигнал, снимаемый со сдвигового регистра, с импульсами, вырабатываемыми синхрогенератором. Период строчной синхронизации — 64 мкс, длительность строчного гасящего импульса — 16 мкс, период кадровой развертки — 20 мс, длительность кадрового гасящего импульса — 3584 мкс.

Блок клавиатуры (БКТ) состоит из матрицы нормально разомкнутых контактов. Все функции клавиатуры (сканирование матрицы, защита от дребезга, формирование кодов символов и т. д.) реализованы программно. Также программным способом осуществляется связь с магнитофоном и генерация звуковых сигналов. Способ записи на магнитную ленту идентичен ПК «Микро-80» и «Радио-86РК» (см. «Радио» 1983 г., № 9, с. 32, 33).

При использовании дополнительных периферийных БИС серии К580 (ИК55, ИК51, ВИ53) их подключают к соединителю внешних связей X1. В этом случае обеспечивается возможность подсоединения таких внешних устройств, как принтер, перфоратор, фотосчитыватель, АЦП, ЦАП.

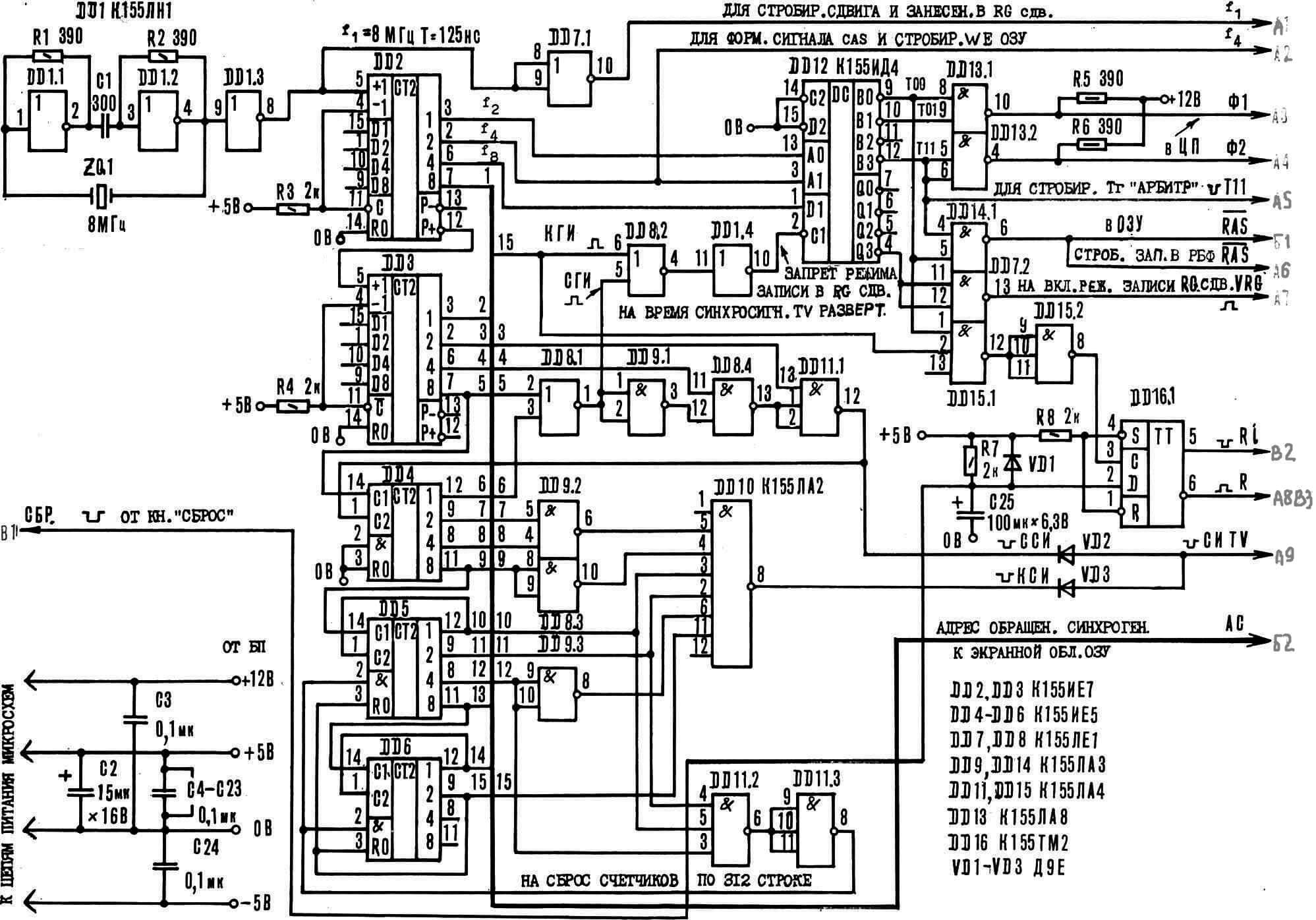

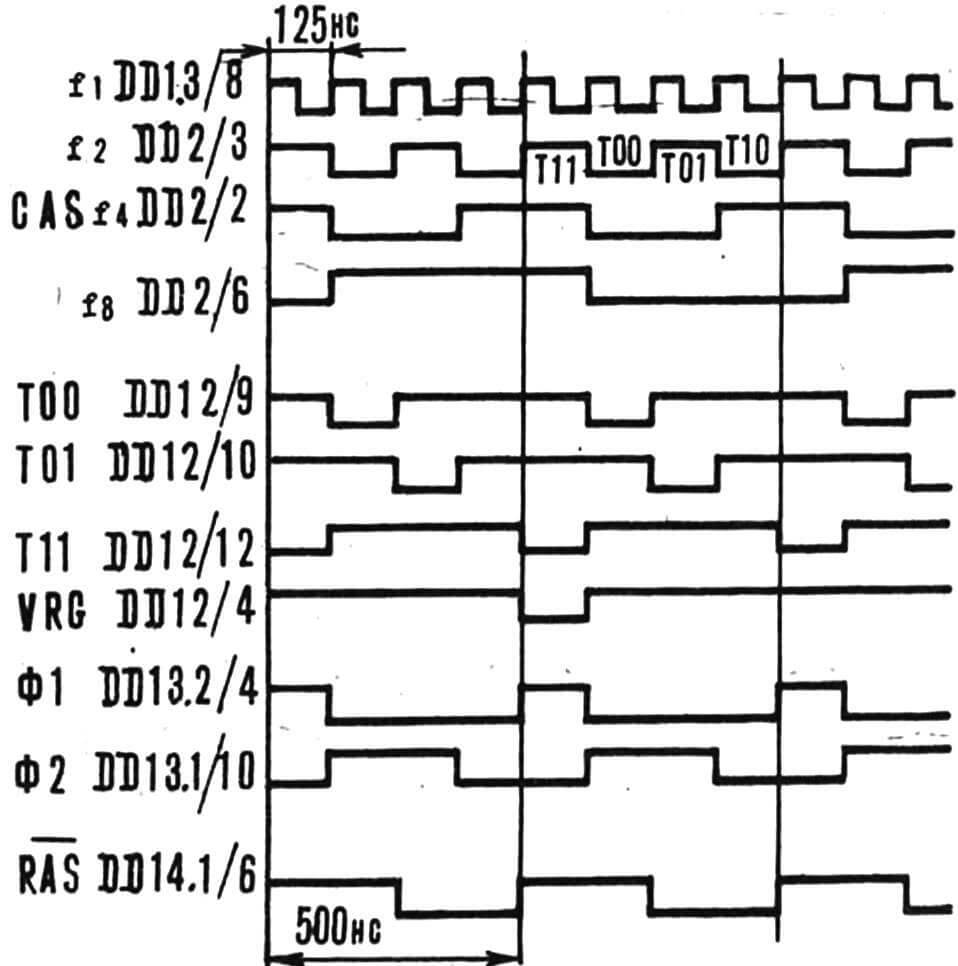

Принципиальная схема синхрогенератора представлена на рисунке 2. Задающий генератор (ЗГ), стабилизированный кварцем ZQ1 с резонансной частотой 8 МГц, собран на микросхеме DD1. Импульсы задающего генератора поступают на вход счетчика синхрогенератора (DD2 — DD6), на выходах которого вырабатываются сигналы, используемые для адресации обращения к экранной области ОЗУ при регенерации изображения. Кроме того, из этих сигналов с помощью логических элементов DD8 — DD11 выделяются синхронизирующие и гасящие импульсы. Строчный синхроимпульс поступает с выхода микросхемы DD11.1, а кадровый синхроимпульс — с выхода DD10. Через диоды VD2 и VD3 они смешиваются с сигналом изображения, вырабатываемым регистром сдвига RG сдв.

Резисторы R9—R11 определяют размах и форму видеосигнала. Кадровый и строчный гасящие импульсы через элементы DD8.2 и DD1.4 запрещают запись информации в регистры сдвига. Таким образом, в моменты передачи строчного и кадрового гасящих импульсов на выходе RG сдвига после восьми импульсов сдвига появляется уровень 0, что соответствует черному цвету на экране.

Узел, состоящий из микросхем DD14, DD13, служит для получения тактирующих импульсов Ф1 и Ф2 амплитудой 12 В, необходимых для работы микропроцессора, и сигнала RAS, управляющего работой ОЗУ и мультиплексора адреса МХА. По заднему фронту сигнала RAS происходит запись младших восьми бит адреса в адресный регистр микросхем памяти. Одновременно происходит переключение мультиплексора МХА, и в ОЗУ поступают старшие 8 бит адреса.

Временная диаграмма работы синхрогенератора — на рисунке 3.

Временные диаграммы основных сигналов работы синхрогенератора ПК «Специалист-М» приведены на рисунках 3 (см. «М-К», 1991, № 1, с. 40) и 4, 5.

В зависимости от состояния триггера «Арбитр», выполненного на элементе DD16.2 (рис. 6) микросхемы DD16, на ОЗУ поступает код адреса либо от процессора, либо от счетчиков синхрогенератора. Этот триггер вырабатывает сигнал ЦП («проц.») длительностью 500 нс. В том случае, если на выводе 19 микропроцессора DD18 появляется сигнал SYNC, предваряющий такт обращения процессора к ОЗУ, и при этом отсутствует сигнал ЧТ («чтение»), что означает начало цикла записи информации в ОЗУ, на выводе 6 элемента DD 15.3 вырабатывается сигнал записи в ОЗУ (WE ОЗУ), совпадающий по времени с сигналом выборки ОЗУ (V) на выходе элемента DD21.4, входящего в состав дешифратора DC1.

Информация из ОЗУ поступает на шину данных (ШД) и обратно через шинный формирователь (ШФ), выполненный на микросхемах DD30 и DD31. Направление передачи определяется сигналом ЧТ, снимаемым с вывода 6 элемента DD1.5.

Сигнал «сброс» обрабатывается триггером «Сброс» на элементе DD16.1 (см. рис. 2, «М-К», 1991, № 1, с. 40). Длительность сигнала, поступающего с выхода DD16.1 на вход «сброс» микропроцессора и интерфейса, кратна периоду кадровой развертки, то есть во много раз больше длительности пяти машинных циклов, что необходимо для надежного сброса микропроцессора. Действие сигнала «сброс» не нарушает регенерацию ОЗУ.

Выборка ПЗУ с интерфейсных микросхем обеспечивается дешифратором второй ступени DC2, выполненным на ИМС DD29, путем формирования сигналов П1 — П6 и ВУ1, ВУ2. Каждому из этих сигналов отводится по 2 Кбайта адресного пространства.

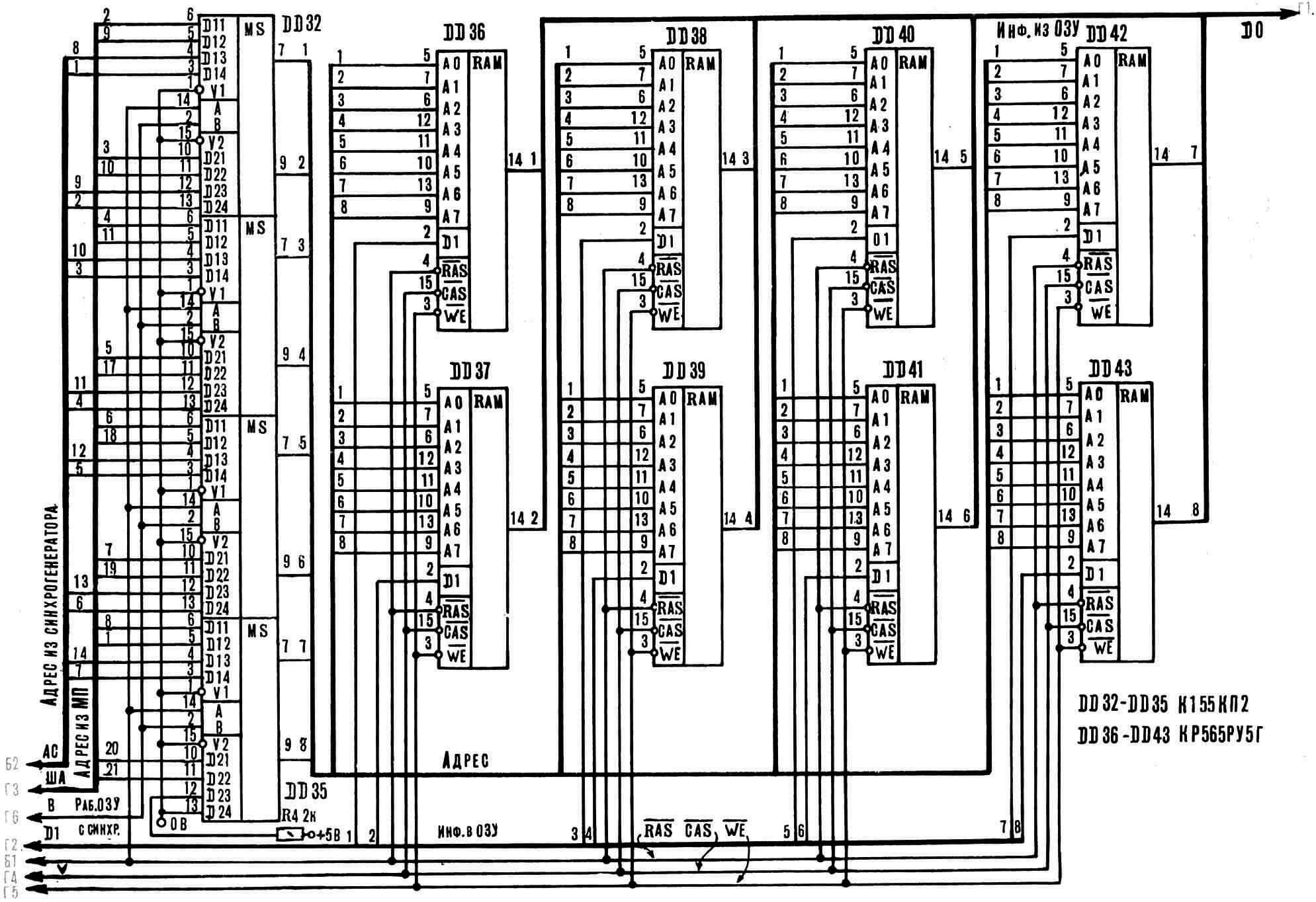

В модернизированном варианте «Специалиста» ОЗУ состоит из восьми микросхем КР565РУ5Г (DD36 — DD43, рис. 7). Причем задействованы все выходы мультиплексоров DD32 — DD35. Изменена также цепь формирования сигнала CAS для линейки микросхем ОЗУ. Остальные же схемные решения сохраняются прежними.

Следует, однако, отметить: несмотря на то, что объем памяти восьми микросхем ОЗУ составляет теперь 64 Кбайта, в распоряжении пользователя имеется только 48 Кбайт. Неизменность конфигурации адресного пространства компьютера позволяет полностью сохранить программную совместимость с базовой моделью «Специалиста».

Расширить ОЗУ компьютера можно с помощью электронного квазидиска, но существует и другой путь, не требующий дополнительного программного обеспечения и значительных аппаратных затрат. Достаточно включить параллельно имеющейся линейке ОЗУ еще 8 микросхем памяти, коммутируя программно или аппаратно сигнал CAS. Объем ОЗУ компьютера возрастает тогда еще на 48 Кбайт и в целом составит 96 Кбайт.

Принцип построения клавиатуры в новом варианте микроЭВМ — прежний (рис. 8). Для опроса и определения нажатой кнопки служит та же подпрограмма (драйвер клавиатуры), «зашитая» в ППЗУ компьютера. Применение пассивной клавиатуры не исключает возможности подключения активной по типу промышленных ПЭВМ. Но для этого нужно иметь новый (программно совместимый) вариант Монитора.

Интерфейсный адаптер ППА, выполненный на микросхеме DD45 (рис. 9), помимо обслуживания клавиатуры, выработки звуковых сигналов, связи с магнитофоном, обеспечивает работу узла начального пуска, в состав которого входит триггер «нач. пуск» на элементах DD44.1, DD44.2. По сигналу «сброс» триггер устанавливается в состояние, при котором сигнал «Н. П.» принимает значение логической 1. Поступая на вход дешифратора DC1, он обеспечивает формирование высокого логического уровня на пятнадцатом и шестнадцатом разрядах адресной шины. В результате происходит обращение к ПЗУ по адресу С000Н.

Программа начинает свою работу с перехода на адрес С003Н и программирования ППА на выдачу в разряд КС4 логического 0 (сигнала сброса триггера «нач. пуск»), К моменту сброса триггера микропроцессор уже хранит адрес очередной команды программы начального этапа работы ПК. В дальнейшем разряд КС4 порта «С» ППА может программироваться для любых целей произвольно, не влияя на состояние триггера «нач. пуск».

В микроЭВМ рекомендуем установить разъем Х2 типа ГРПМ6ТГ02 — соединитель системной магистрали, позволяющий подключать дополнительные внешние устройства (контроллер дисковода, квазидиск, принтер и т. д.). На этот разъем должны быть выведены шины адреса и данных, а также дополнительные шины для управления внешними устройствами ввода-вывода.

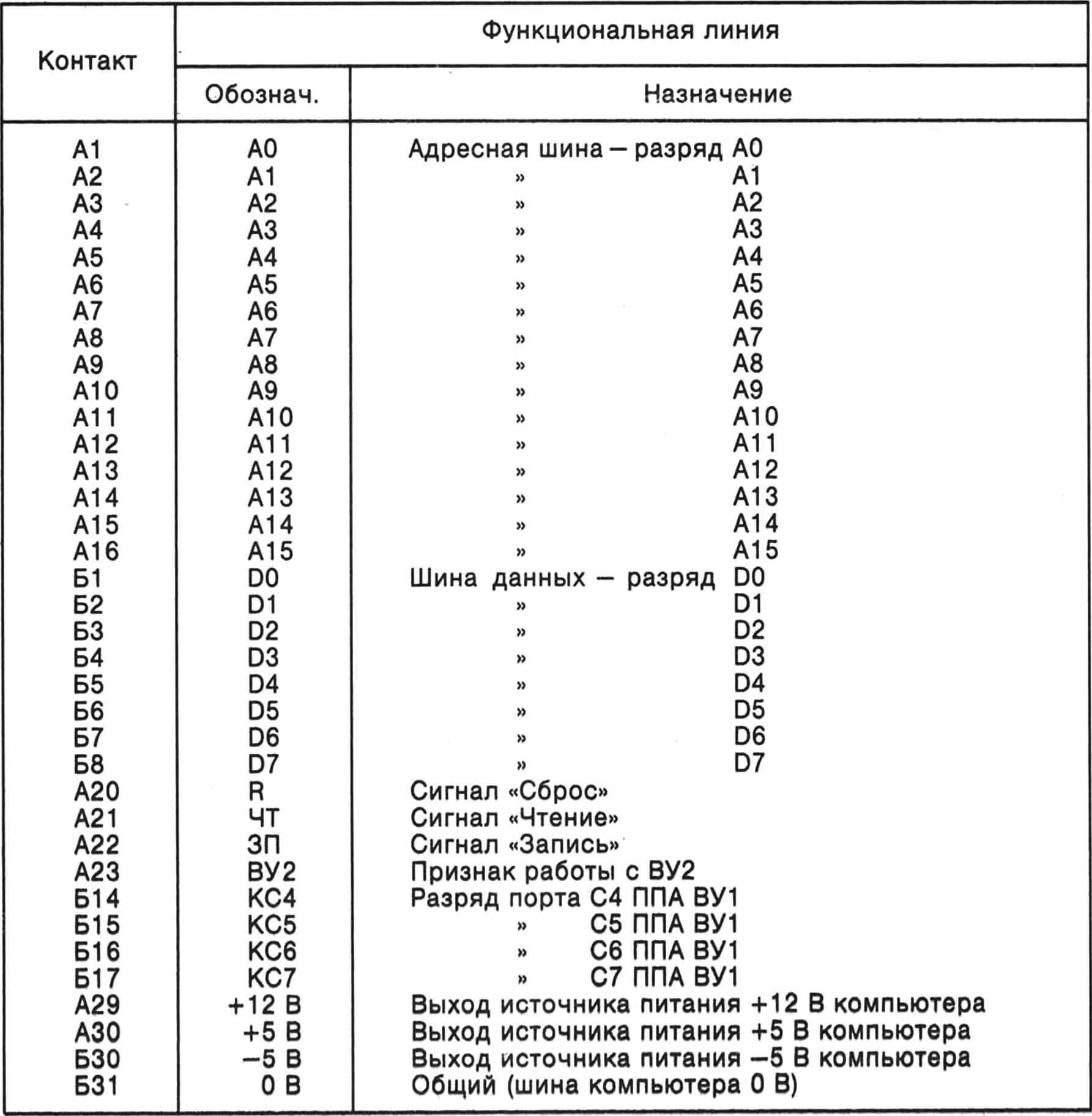

При подключении различных цепей к данному разъему следует иметь четкое представление об их назначении, поскольку даже незначительные ошибки могут привести к выходу из строя большинства основных микросхем ПК (микропроцессора, ПЗУ и т. д.). Функциональное назначение цепей компьютера, подсоединяемых к разъему, приведено в таблице 1.

Таблица 1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ РАСПАЙКА ВЫВОДОВ ВНЕШНЕГО РАЗЪЕМА ПЭВМ «СПЕЦИАЛИСТ-2»

Самостоятельное подключение внешних устройств должно осуществляться в строгом соответствии с требованиями электрических, временных и нагрузочных характеристик микропроцессора КР580ИК80А, причем нагрузка на любой его выход не должна превышать ток 1,9 мА, что примерно соответствует одному входу микросхем серии К155.

Рекомендуется осуществлять электрическое подсоединение дополнительных внешних устройств посредством микросхем серии К580 (например, К580ИК55, К580ИК51 и др.).

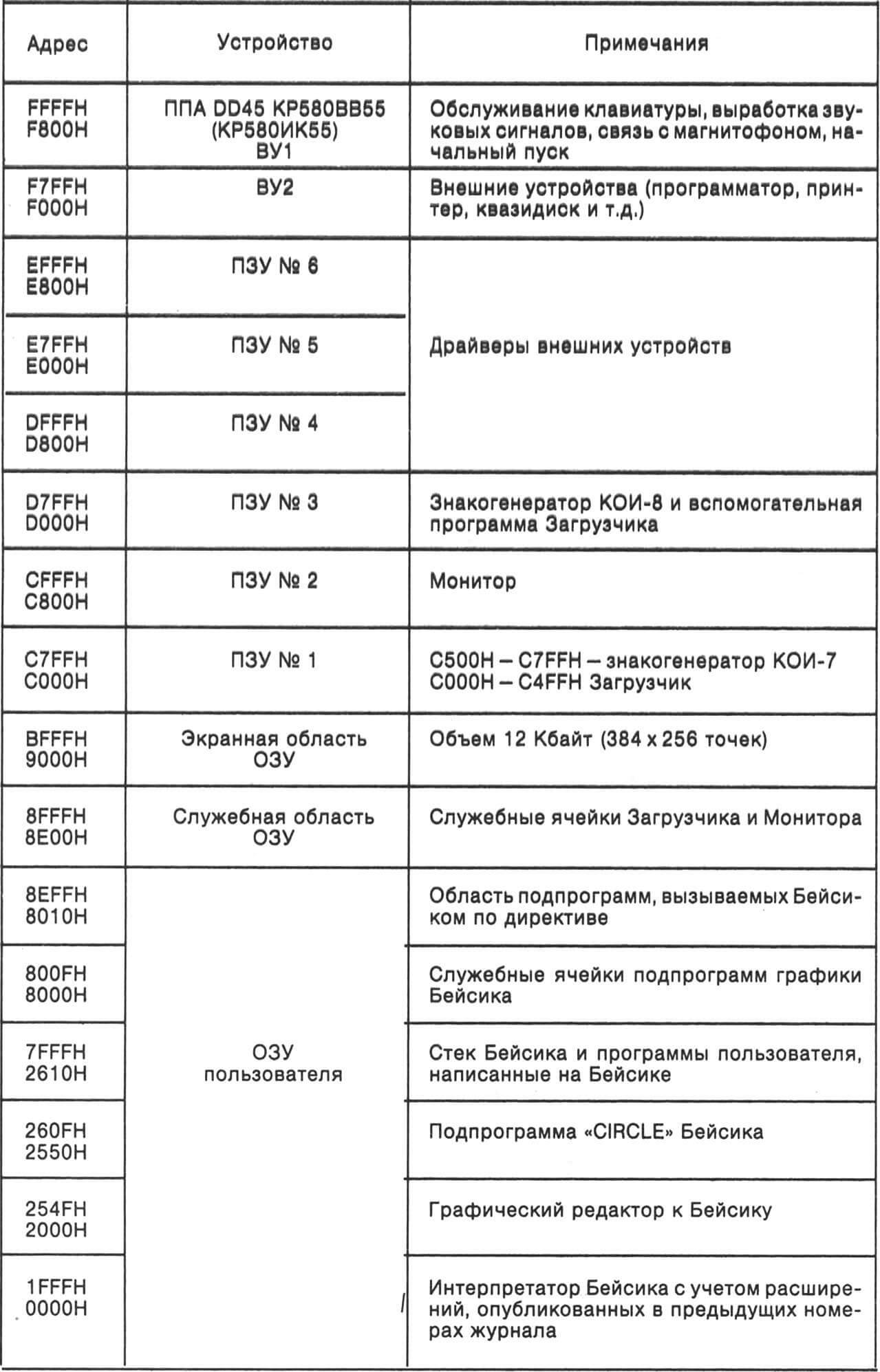

Программная совместимость «Специалиста-М» подразумевает прежнее распределение адресного пространства БК. Все устройства ввода-вывода компьютера адресуются как ячейки памяти, что упрощает его аппаратную реализацию. Суммарный объем адресуемого пространства составляет 64 Кбайта. Дешифрация адреса для формирования признаков обращения ко всем устройствам осуществляется в два этапа с помощью дешифраторов DC1 и DC2.

Первая ступень, реализуемая с помощью дешифратора DC1, обеспечивает формирование признака обращения к ОЗУ объемом 48 Кбайт, начиная с адреса 0000Н по BFFFH. На оставшуюся часть адресного пространства объемом в 16 Кбайт, начиная с адреса С000Н по FFFFН, формируется обобщенный признак обращения к ПЗУ и внешним устройствам.

Вторая ступень, реализуемая с помощью дешифратора DС2, обеспечивает равномерное распределение адресного пространства объемом в 16 Кбайт (начиная с С000Н по FFFFН) между восемью устройствами. Причем каждому из них отводится адресное пространство объемом по 2 Кбайта.

Первые шесть признаков П1 —П6 отводятся для обращения к шести микросхемам ПЗУ DD22 — DD27. Остальные два признака ВУ1 и ВУ2 (по 2 Кбайта) отводятся для организации обращения к внутреннему интерфейсу ППА и внешним устройствам. Признак ВУ1 обеспечивает обращение к интерфейсу ППА, выполненному на микросхеме DD45 КР580ИК55. Этот интерфейс обеспечивает взаимодействие со следующими устройствами: блоком клавиатуры, узлом выдачи звуковых сигналов, внешним накопителем на магнитной ленте (бытовым магнитофоном), формирователем сигнала «начальный пуск». Адресное пространство, выделенное для этого интерфейса, имеет объем 2 Кбайта; рекомендуем использовать следующие адреса:

FFFСН — обращение к порту «А» ППА,

FFFDН — обращение к порту «В» ППА,

FFFЕН — обращение к порту «С» ППА,

FFFFН — обращение к порту «РУС» ППА.

Таким образом, адресное пространство объемом 2 Кбайта, отведенное для интерфейса, используется недостаточно эффективно, однако это позволяет снизить аппаратные затраты в ПК.

Таблица 2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АДРЕСНОГО ПРОСТРАНСТВА ПЭВМ «СПЕЦИАЛИСТ-М»

Для признака ВУ2 также отведено 2 Кбайта адресного пространства (начальный адрес F000Н, конечный — F7FFН). Указанный признак внутри ПК не используется и вместе с другими сигналами системной магистрали выведен на соединитель внешних связей. Это обеспечивает возможность непосредственной адресации в программах пользователя при обращении к дополнительным внешним устройствам, подключаемым потребителем к ПК самостоятельно. Так, например, пользователь имеет возможность самостоятельно изготовить и подключить к ПК дешифратор адресного пространства третьей ступени, работающий под управлением разрешающего сигнала ВУ2. На выходе такого дешифратора можно получить до 2048:4=512 сигналов-признаков. При наличии соответствующих шинных формирователей, обеспечивающих достаточную нагрузочную способность, становится возможным подключать к ПК до 512 дополнительных ППА на микросхемах К580ИК55.

В качестве другого примера можно указать на возможность подключения (с непосредственной адресацией при обращении) дополнительного ПЗУ объемом 2 Кбайта к разрешающему сигналу ВУ2. В качестве ПЗУ может быть использована микросхема К573РФ2 или К573РФ5. Схема распределения адресного пространства ПЭВМ «Специалист-М» приведена в таблице 2.

Завершая рассказ о компьютере «Специалист-М» с усовершенствованиями радиолюбителя из города Умани Черкасской области В. Рябко, предлагаем схему блока питания и разработанную им печатную плату для сборки микроЭВМ.

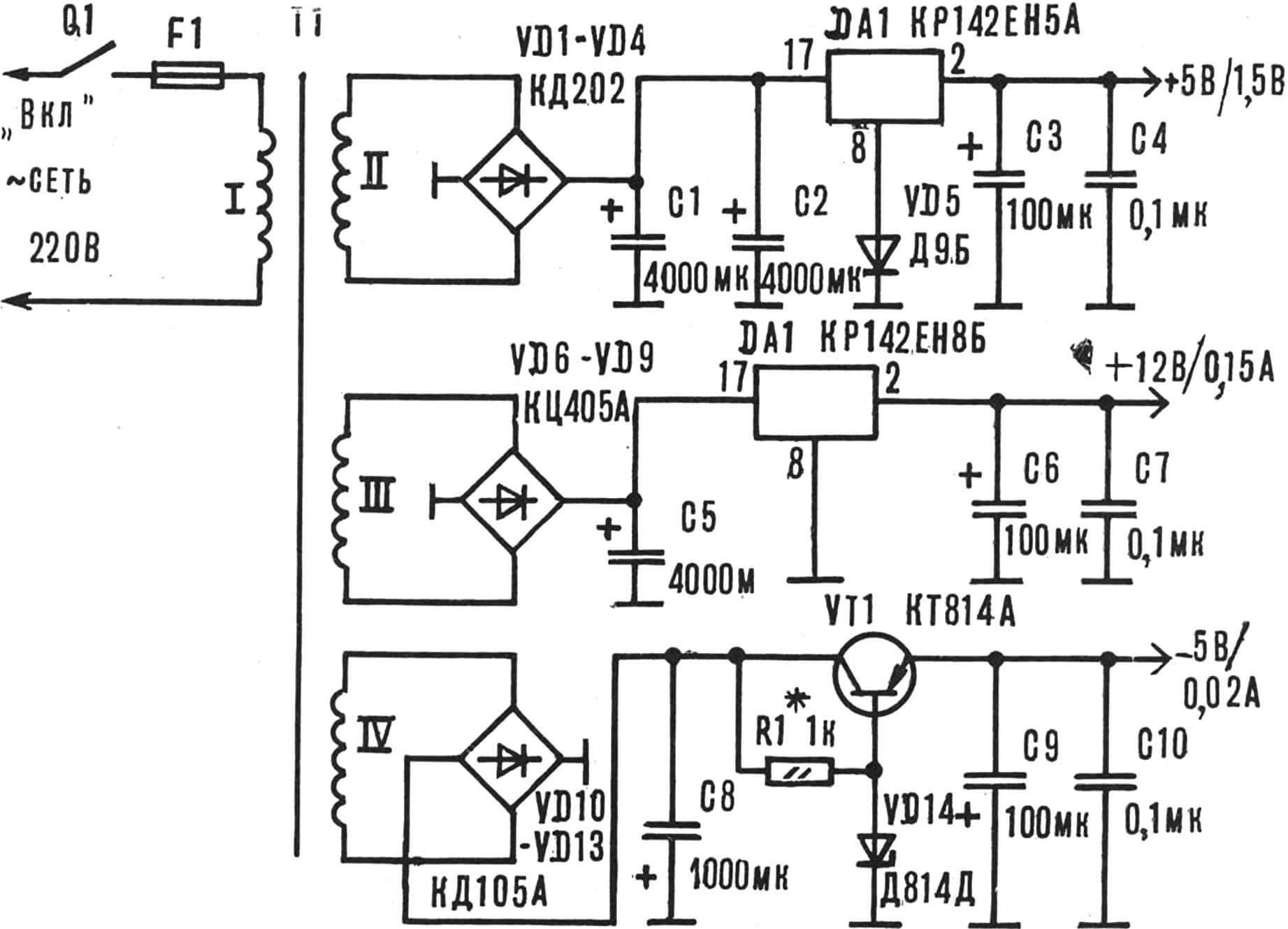

В микроЭВМ «Специалист-М» можно использовать любой блок питания, имеющий на выходе следующие параметры: +5В/1,5А, +12В/0,15А, -5В/0,02А. Вариант схемы такого источника питания — на рисунке 10.

Силовой трансформатор Т1 — готовый, мощностью 20—25 Вт, обеспечивающий под нагрузкой следующие напряжения на обмотках: II — 9 В, III —14—15 В, IV — 9 В.

Настройки блок питания не требует. Отметим лишь некоторые его особенности. Диод VD5 необходим для получения на выходе ИМС DA1 напряжения 5—5,3 В, поскольку интегральные стабилизаторы КР142ЕН5А выпускаются, как показывает практика, с выходным напряжением 4,8—4,9 В. А с учетом падения напряжения на соединительных проводах, входном разъеме и на плате компьютера оно может составить всего 4,7 В. Этого напряжения недостаточно для нормальной работы ТТЛ-микросхем.

Для более точной подгонки выходного напряжения параллельно диоду VD5 рекомендуется включить резистор сопротивлением 10—100 Ом.

Напряжение —5 В на выходе третьего стабилизатора (VT1) устанавливают подбором величины резистора R1.

В качестве выпрямительных приборов VD 1— VD4 можно использовать любые мощные кремниевые диоды на ток не менее 3 А. Диоды VD6— VD13 — любые кремниевые на ток 0,3—0,4 А (КД105 — с индексом А или Б).

Микросхема DA1 устанавливается на радиаторе с площадью рассеяния около 100 см2, a DA2— на радиаторе с площадью 10 см2.

Резистор — МЛТ-0,125, конденсаторы — КМ-5а (С4, С7, С10), остальные оксидные К50-16.

В компьютере применены постоянные резисторы марки ОМЛТ-0,125 или ВС-0,125; конденсаторы КТ-1 (С1, С28), КМ-5а (С3 — С24, С30), КМ-6а (С29), оксидные К53-1в (С2, С31), К53-1 а (С25, С26). Разъем Х1 — типа СНП34С-90.

Вместо операционного усилителя К140УД6 можно также применить ОУ К140УД7. Следует также отметить, что большинство примененных в ПЭВМ «Специалист-М» микросхем серии К155 можно заменить однотипными из серий К555 и КР1533.

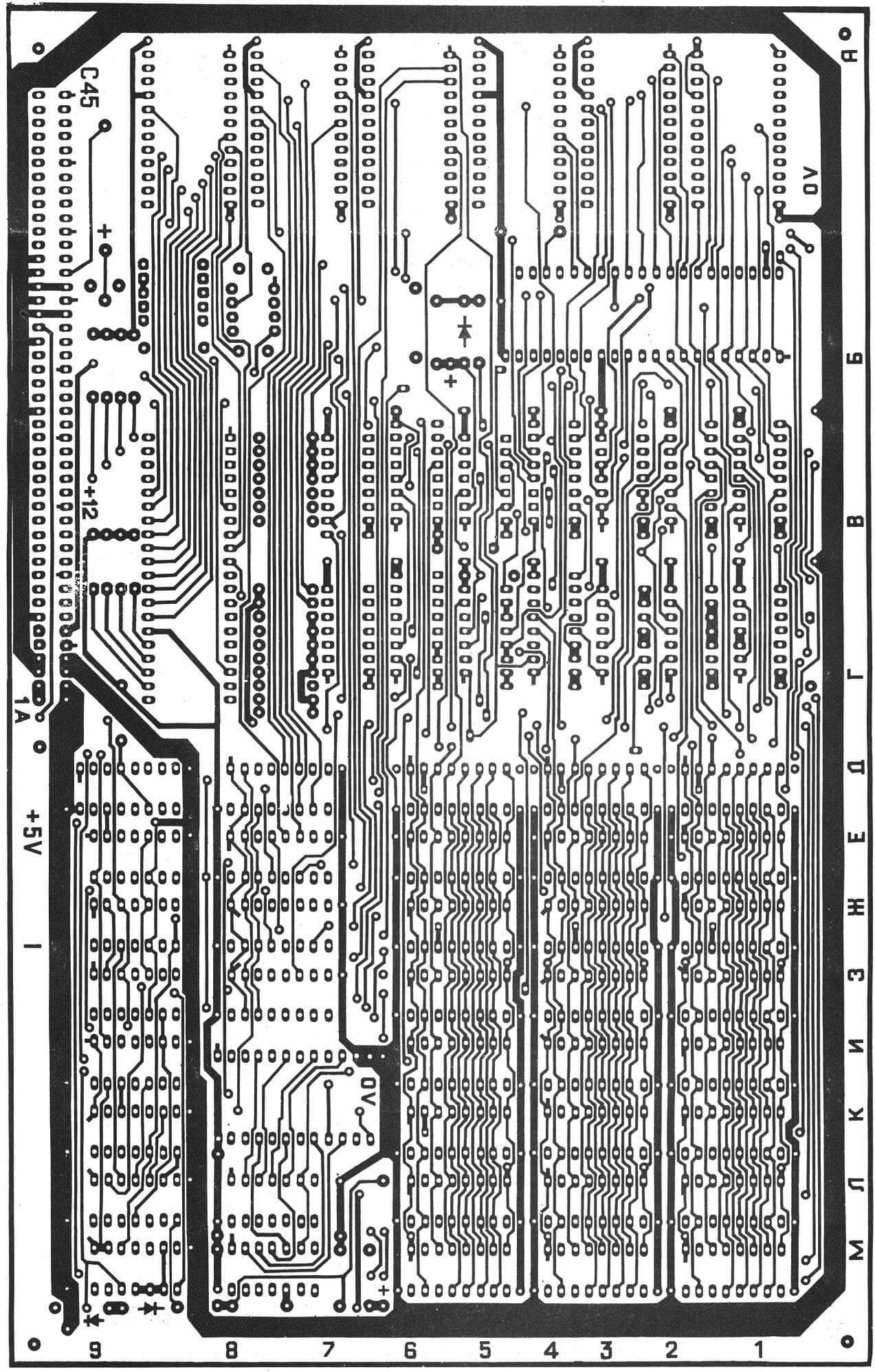

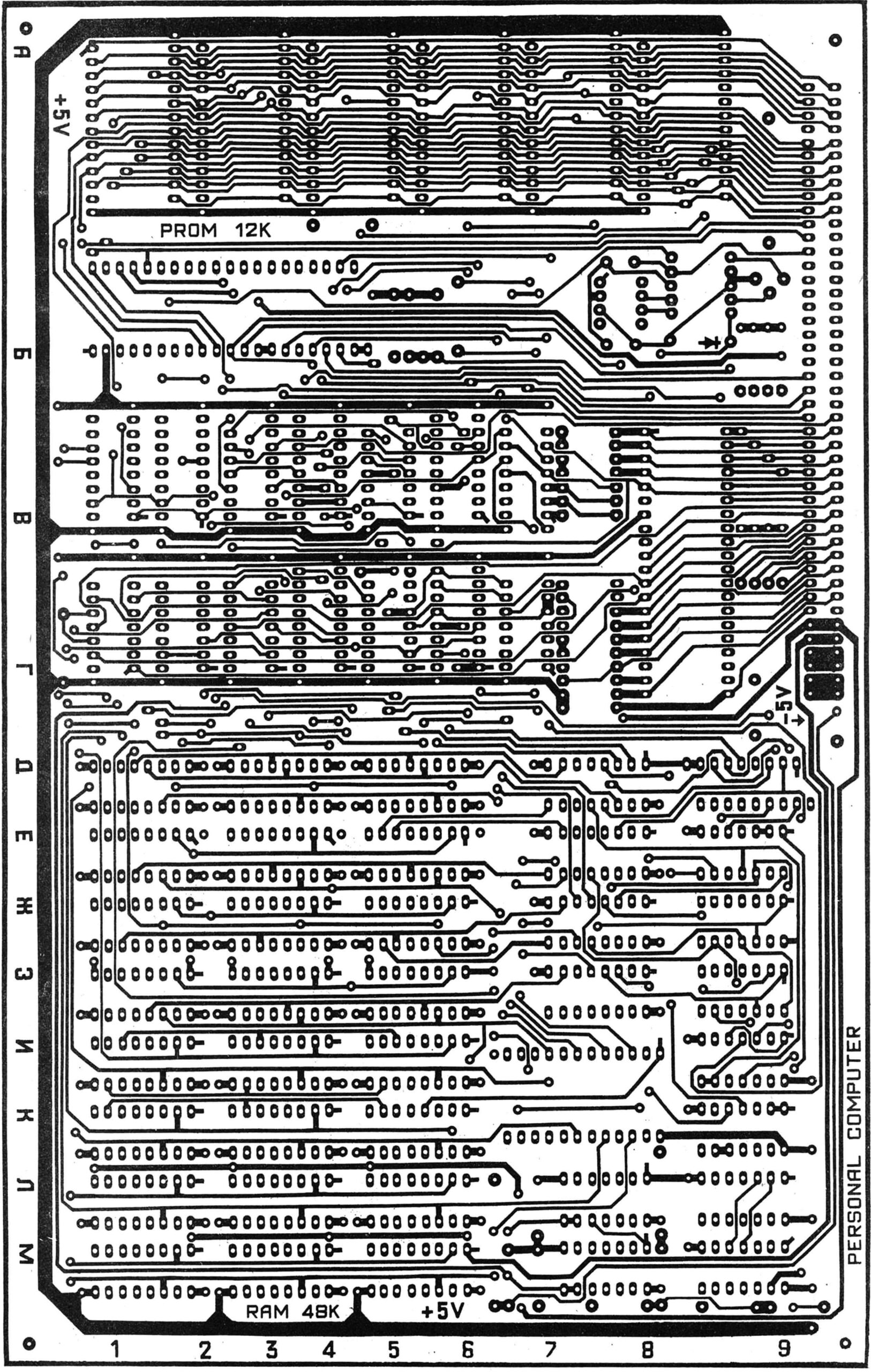

Компьютер «Специалист-М» собран на двухсторонней печатной плате размером 246X156 мм (рис. 11—13), изготовленной из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5— 2 мм.

Сначала собирают синхрогенератор, проверяют наличие синхроимпульсов, их смеси на выходе «видео». Затем устанавливают на плату микросхемы мультиплексоров, ОЗУ и порт, обслуживающий клавиатуру. Для налаживания ПК рекомендуем воспользоваться многофункциональным логическим пробником, описание которого опубликовано в «М-К», 1990.

В. ЗАГОРУЙКО, Д. ЗАЙЦЕВ, И. ЛОБАНОВ, В. РЕПКО, г. Умань, Черкасская обл.