Буерный спорт в СССР имеет свои давние и славные традиции. Он зародился еще в дореволюционное время, но был в то время доступен только очень узкому кругу богатых людей и широкого развития не получил. После Великой Октябрьской революции картина резко изменилась: в яхт-клубы пришла рабочая молодежь, буерный спорт начал активно развиваться. Было создано немало новых моделей «ледовых яхт», и в северных районах нашей страны, где зима долгая и много водоемов, буер стал приобретать даже некоторое народнохозяйственное значение как надежное средство зимнего транспорта. Здесь уместно, например, вспомнить, что буеристы Ленинграда принимали активное участие в обороне города-героя во время блокады 1941—1943 годов.

Особенно интересны работы энтузиастов буерного спорта в послевоенные годы. Появление новых типов буеров, и в первую очередь с жестким парусом-крылом, расширило возможности этих замечательных аппаратов. Спортсмены-буеристы освоили новые скорости, новую технику управления «ледовыми яхтами». Однако дальнейшему повышению массовости и доступности буерного спорта сильно мешает отсутствие небольших дешевых буеров упрощенного типа для индивидуального пользования, которые можно было бы приобрести готовыми в спортмагази-нах, как, скажем, надувную лодку или туристскую байдарку, либо построить своими силами из недефицитных материалов. Больше всего, наверное, такие минибуеры нужны детям и подросткам, которым еще не под силу управлять настоящими спортивными буерами. Частично решает проблему буер класса ДН-6 (описание его см. в «М-К» № 3 за 1968 год). Однако для детских спортивных групп может быть создан еще более простой и дешевый образец, в качестве паруса для которого можно применить парус виндсерфера, с минимальными переделками, не исключающими его использование летом, по прямому назначению.

Такая попытка была предпринята конструкторами ОКБ «М-К». Сегодня мы хотим познакомить с этой разработкой наших читателей. Оговоримся заранее: хорошие результаты этот буер-кроха может показывать только на гладком льду, не имеющем снежных наносов, наледей и т. п. По льду, покрытому даже тонким слоем снега, он ходит хуже. Итак, знакомьтесь — буер-кроха.

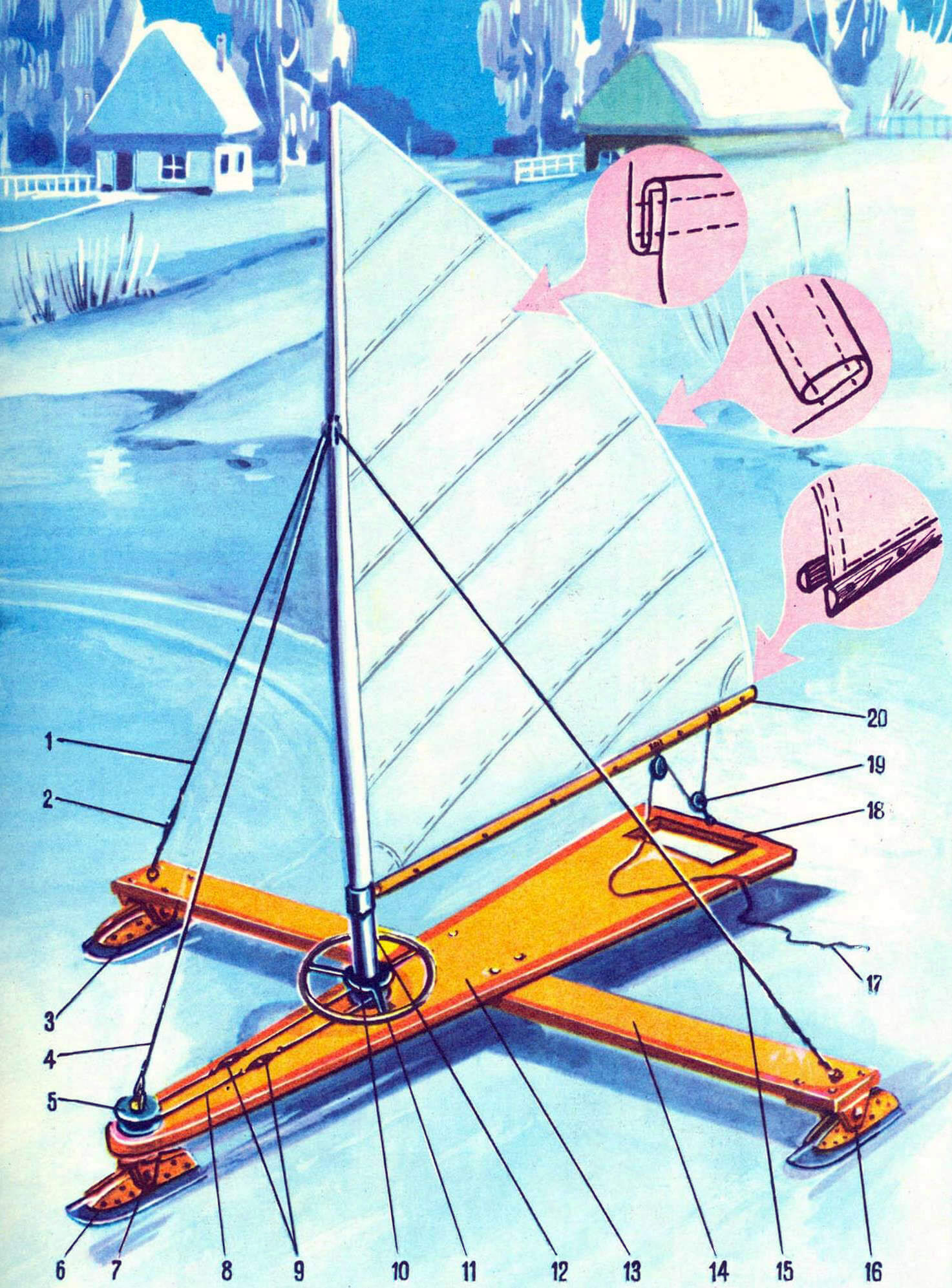

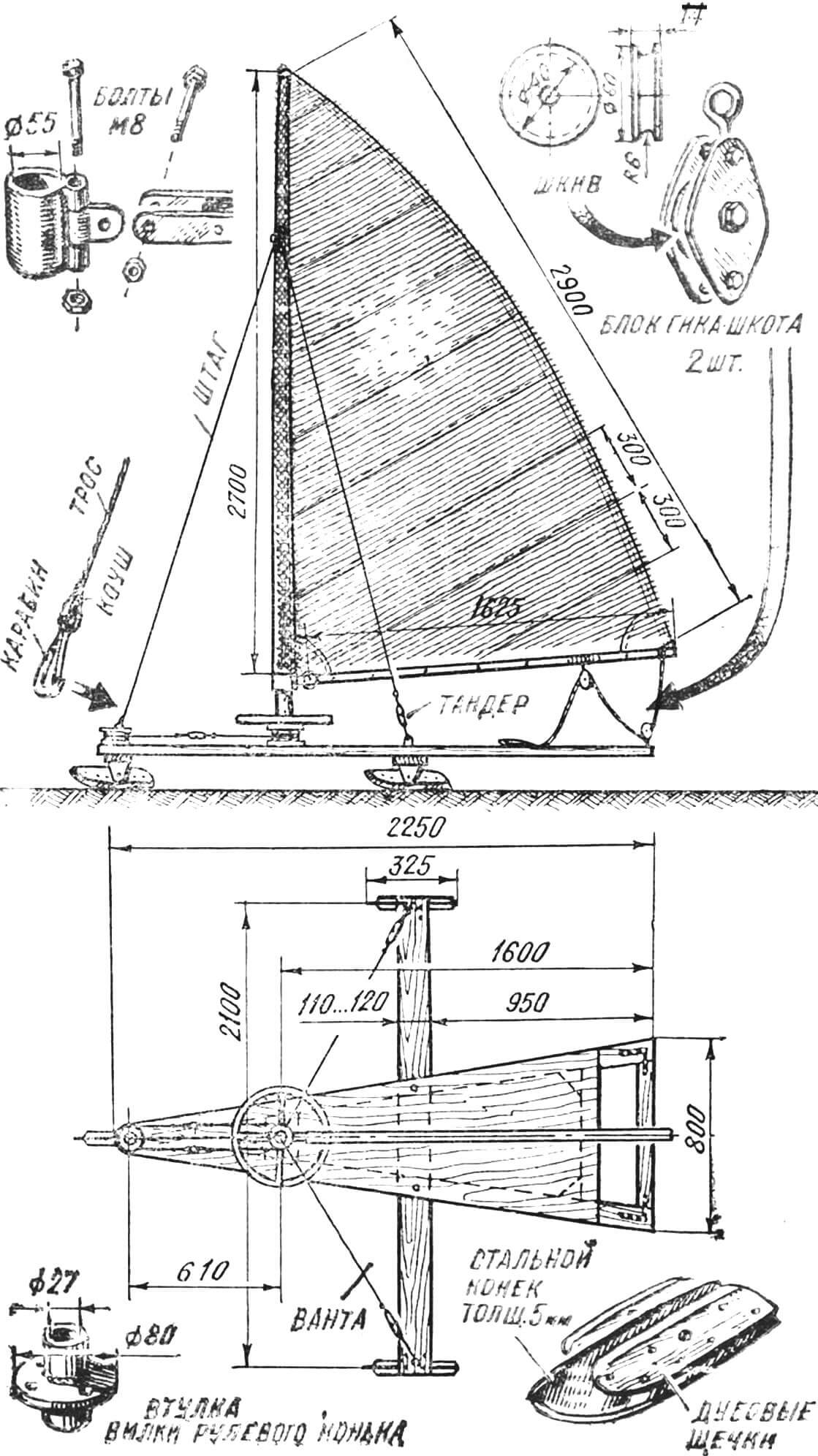

Буер «Снежинка»:

1 — ванта, 2 — тандер ванты, 3 — правый боковой конек, 4 — штаг, 5 — барабан рулевого конька, 6 — рулевой конек, 7 — вилка рулевого конька, 8 — штуртрос, 9 — тендеры штуртроса, 10 — главный рулевой барабан, 11 — рулевое колесо, 12 — стакан основания мачты, 13 — платформа, 14 — поперечина, 15 — левая ванта, 16 — вилка бокового конька, 17 — гика-шкот, 18 — задняя поперечина платформы, 19 — блок гика-шкота, 20 — гик.

«Снежинку» сможет построить каждый человек, мало-мальски владеющий столярными и слесарными инструментами. А при коллективной работе в школьном техническом кружке или на станции юных техников буер можно изготовить буквально за несколько вечеров.

Общая компоновка буера показана на рисунке 1. Главная его часть — платформа, к которой крепится мачта с треугольным парусом бермудского типа площадью 4 м2 и поперечная доска, несущая боковые неподвижные коньки. Рулевой конек так же, как у буера класса ДН-6, расположен в носовой части платформы и управляется штурвалом автомобильного типа, установленным в основании мачты. Это интересная особенность «Снежинки» — благодаря такой системе управления водитель может лежать на платформе, головой по ходу движения. В результате понижается общий центр тяжести, уменьшается лобовое сопротивление и, что немаловажно, предельно опускается гик, а маневры им становятся безопасными для спортсмена.

Для постройки буера-крохи потребуются следующие материалы: три хорошо просушенных сосновых доски размером 2300X100x25 мм (боковины платформы и ее каркас), одна доска (поперечная) 2100X120x25, два листа водостойкой фанеры 1500X1500 мм толщиной 6—8 мм для обшивки платформы сверху и снизу и сосновый брусок длиной 3500 мм и сечением 60×60 мм для мачты.

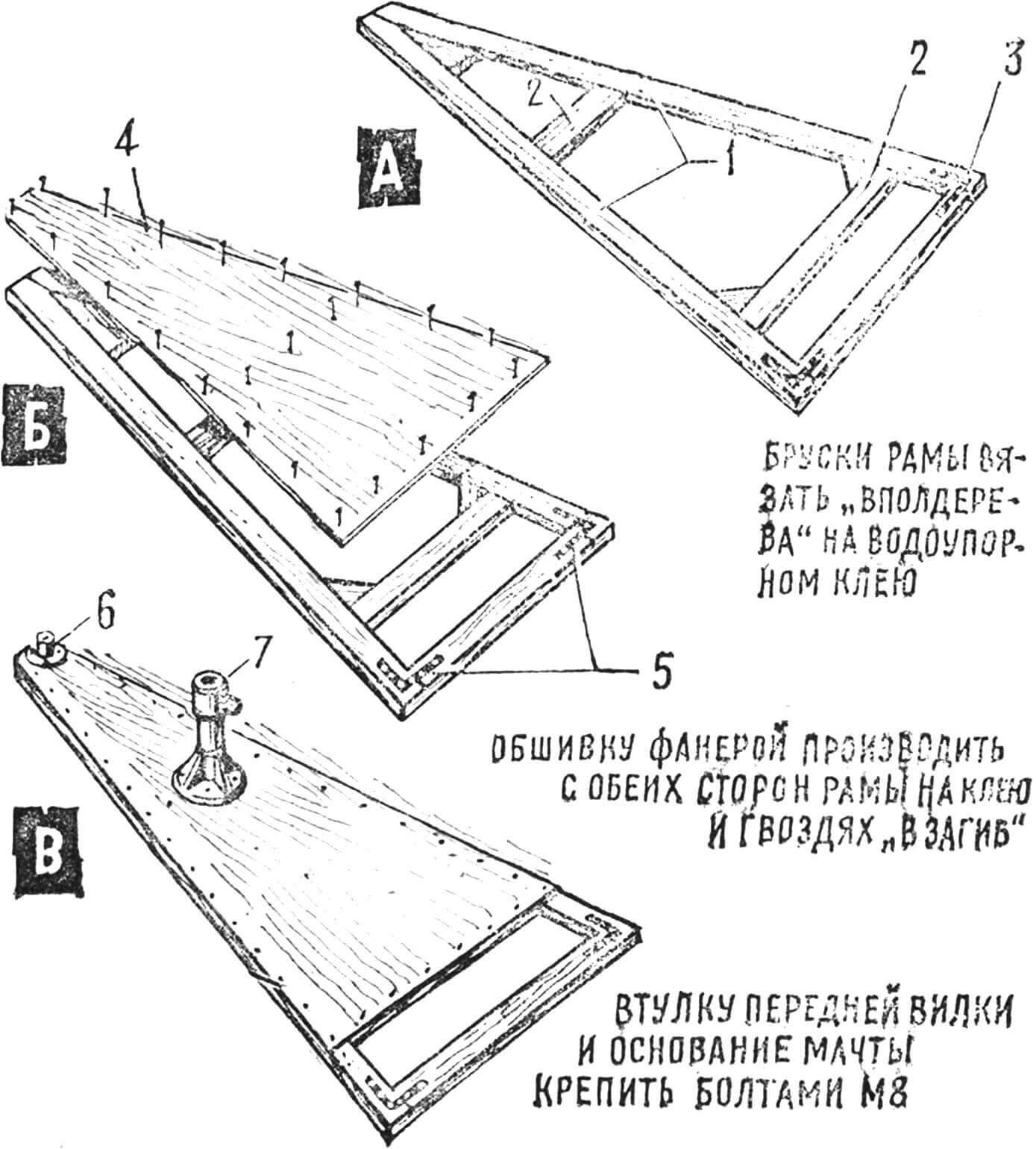

Платформу собирают на водостойком клее и после отделки несколько раз окрашивают масляной или глифталевой краской. Последовательность сборки показана на рисунке 2. Вначале на гладком полу вычерчивается контур платформы. Здесь собирается каркас и с одной стороны обшивается фанерой (крепление — клей и гвозди «взагиб»). Полезно сверху нагрузить конструкцию, например, кирпичами, оставив их до полного затвердевания клея. Затем выравнивают поверхность брусков каркаса, заклеивают вторую фанерную панель и притягивают ее гвоздями и шурупами вперемежку.

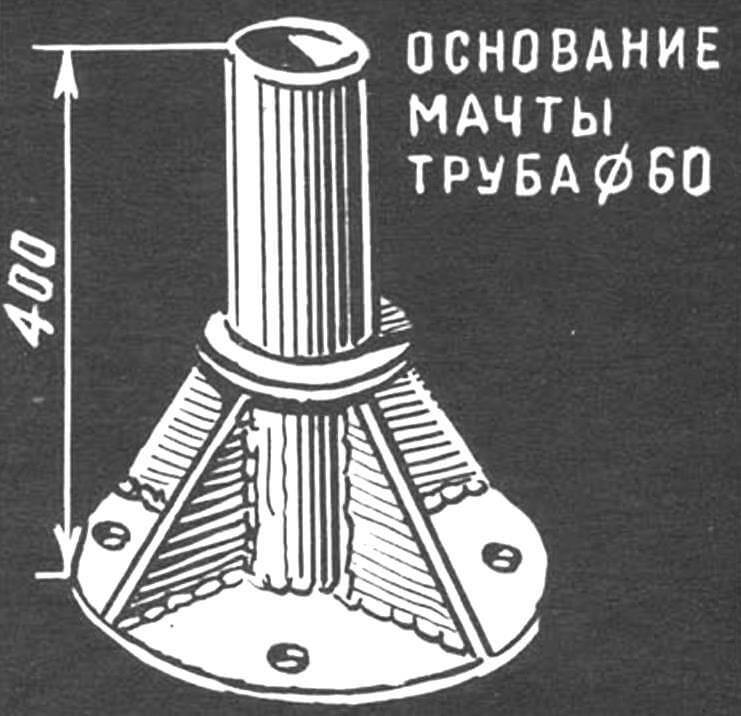

Теперь можно заняться изготовлением металлических деталей для поворотного механизма, коньков, основания мачты и рулевого колеса (рис. на вкладке). Для коньков лучше всего подойдут бронзовые пластины толщиной 8—10 мм; в крайнем случае можно использовать пришедшие в негодность или просто ненужные хоккейные коньки. Рулевые барабаны, один из которых устанавливается на головке рулевого конька, а другой жестко крепится к рулевому колесу, вытачиваются из дюралюминия или изготавливаются из многослойной водостойкой фанеры и ставятся на металлических фланцах. Рулевой трос толщиной 3—4 мм для предотвращения проскальзывания закладывается на шкивы в несколько оборотов.

А — сборка рамы: 1 — боковые бруски (сосна 2300X100X25 мм), 2 — внутренние поперечины (сосна толщ. 25 мм), 3 — наружная поперечина (сосна 50×25 мм); Б — обшивка рамы фанерой: 4 — фанерная панель, заранее состыкованная «на ус», 5 — металлические угольники; В — установка металлических деталей: 6 — втулка передней вилки, 7 — стакан основания мачты.

Поперечная доска обрабатывается рубанком, циклей и наждачной бумагой в соответствии с чертежом, покрывается водоупорным лаком и крепится к платформе четырьмя болтами М8 с большими круглыми или прямоугольными шайбами, предотвращающими продавливание древесины: при быстром движении буера поперечная доска испытывает весьма значительные нагрузки! (По той же причине следует очень тщательно собирать рулевой и боковые коньки, следя за тем, чтобы люфты в шарнирах были минимальными.)

Мачта имеет круглое сечение и переменный по длине диаметр: у основания 45, на высоте 1200 мм от платформы 60 мм и на верхнем конце 35 мм. Мачта такой формы легко и хорошо сопротивляется нагрузкам. Ее надо тщательно выстрогать в соответствии с чертежом, обработать полукруглой циклей и наждачной бумагой, после чего несколько раз покрыть водостойким масляно-смоляным лаком или паркетным. Применять дюралюминиевые трубы не рекомендуется. Нижним концом мачта вставляется в металлический стакан основания и дополнительно крепится к платформе тремя растяжками из 4-мм троса: спереди одной (штагом) и с боков двумя (вантами). Детали крепления растяжек к мачте и платформе показаны на рисунке.

Как уже говорилось выше, «Снежинка» оснащена бермудским парусом. Если в «хозяйстве» строителя имеется парус для виндсерфера, его можно использовать безо всяких переделок, но все-таки лучше сшить специальный. Конструкция его несложна, и, если удастся приобрести нужный материал (лавсан или ткань «парус», которую применяют яхтсмены), а пошивку выполнить на машине «зигзаг», качество паруса будет очень высоким. Более дешевый заменитель — перовая ткань или подушечный тик. Для нашего паруса потребуется около 10 погонных метров (в зависимости от ширины). Чертеж раскроя (см. рис. 1) сделан применительно к материи шириной 75 см.

В передней части паруса есть длинный рукав, в который продевается мачта. Гик в нижней части состоит из двух полукруглых половин, скрепленных 6-мм болтами. Такая система парусного вооружения предельно проста и в то же время обладает высоким аэродинамическим качеством. Гик крепится к мачте вертлюгом (см. рис. 1). Для управления парусом нужен гика-шкот (шнур или хорошая веревка диаметром около 10 мм) и два блока. Один из них крепится к гику, другой к платформе, и через них пропускается гика-шкот, как показано на рисунке 1. Конец гика-шкота водитель буера при езде держит в руках.

Буерный спорт чрезвычайно увлекателен, однако управление «ледовыми яхтами» весьма специфично. Чтобы избежать возможных неудач, как следует изучите теорию и в первую очередь постарайтесь прочесть книжку Н. Людевига «Буер».

Г. МАЛИНОВСКИЙ, мастер спорта СССР