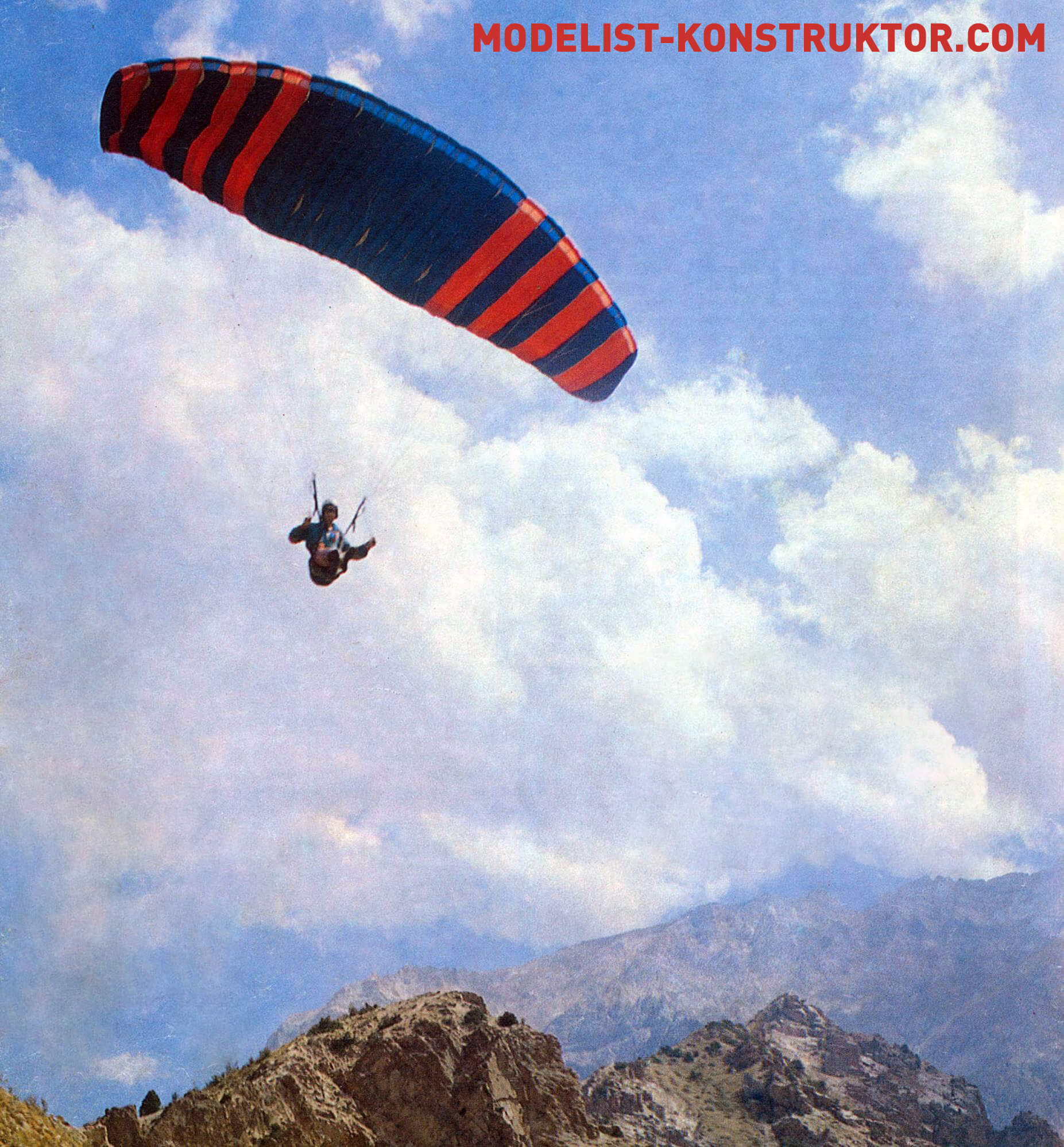

Гора Клементьева в Коктебеле — место особенное и по-своему замечательное. Поклонники безмоторной авиации по праву считают ее колыбелью и планеризма, зарождавшегося в СССР в далекие двадцатые годы, и дельтапланеризма, появление которого происходило на наших глазах в семидесятые годы. Сегодня же, на рубеже нового десятилетия, склоны легендарной горы облюбовали поклонники нового воздушного спорта — парапланеристы: таким образом, эстафета создателей сверхлегких летательных аппаратов продолжается.

Параплан — термин, обозначивший новый летательный аппарат,— образовался от сокращения слов «ПАРАшют — ПЛАН-ер». Мировая история парапланеризма насчитывает вот уже более двух десятков лет. В СССР она ведет начало с появления управляемого парашюта ПО-9. Однако лишь в конце 80-х годов, когда самодеятельным конструкторам удалось значительно улучшить его аэродинамические характеристики, появился летательный аппарат, который сегодня принято называть парапланом.

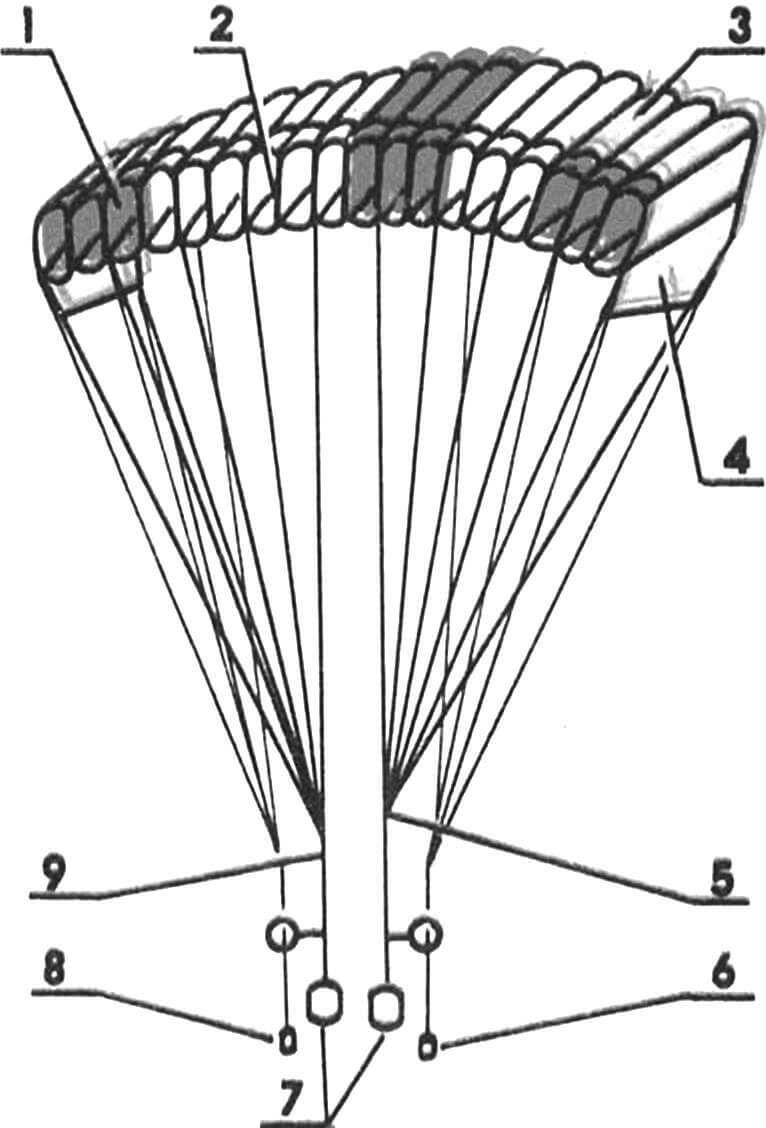

1 — воздухозаборник, 2 — нервюра, 3 — купол, 4 — стабилизатор, 5 —левая группа строп, 6 — левый тормоз, 7 — свободные концы, 8 — правый тормоз, 9 — правая группа строп.

Вот что рассказывает один из активных парапланеристов страны (мастер спорта международного класса по альпинизму) В. М. Божуков: «Пионером этого вида спорта в нашей стране считают тбилисского парашютиста, заслуженного мастера спорта Николая Ушмаева. Талантливый спортсмен, дважды чемпион мира, он начал летать на управляемых парашютах более 10 лет назад. В дни отдыха от тренировок он отправлялся на полеты в живописные ущелья Кавказа. Здесь же начинал свой путь в парапланеризм парашютист-испытатель Сергей Калабухов. Летом 1987 года он совершил свой знаменитый полет с пика Ленина. Среди тех, кто одним из первых осваивал новый вид спорта, был и Юрий Баранов, абсолютный рекордсмен планеты по количеству прыжков с парашютом».

Но и по сей день отечественный парапланеризм пребывает в юношеском возрасте. Число летающих спортсменов по всей стране едва ли превышает несколько десятков. Дважды — в 1988 году в Гудаури и в 1989 году в Домбае — собирались вместе парапланеристы. И вот первые официальные соревнования, состоявшиеся в Крыму.

Их организаторами стали Украинский республиканский дельтапланерный клуб, крымский авиационный музейный комплекс и совместное предприятие «Море». На этот слет постарались пригласить всех ныне действующих парапланеристов страны, придав таким образом республиканскому мероприятию статус открытого. Всего же на соревнования прибыло 18 спортсменов, представляющих небольшие коллективы энтузиастов из Феодосии, Симферополя, Москвы, Днепропетровска, Харькова, Севастополя, Рязани, Днепродзержинска, Зеленограда и Запорожья.

Один из главных организаторов слета директор крымского авиационного музейного комплекса Е. В. Белоусов так поясняет идею его проведения: «У нас в стране существуют разрозненные группы энтузиастов парапланеризма; они самостоятельно разрабатывают свои аппараты, самостоятельно организуют полеты. Мы же постарались собрать всех их вместе с тем, чтобы спортсмены получили возможность сравнить свои парапланы, посоревноваться в умении управлять ими, обменяться информацией и свежими идеями».

Итак, сентябрь 1990 года, гора Клементьева, первые полеты участников соревнований на парапланах. Надо сказать, что эти аппараты отличаются от ставших уже привычными планеров и дельтапланов. И дело не только в конструкции, но и в некоторых принципах, заложенных в основу летных качеств управляемого парашюта.

Так что же это такое, параплан?

Идея его создания состояла в том, чтобы объединить свойства дельта-крыла и парашюта. Говоря строгим языком терминов, параплан — это мягкая самонаполняющаяся оболочка с глухой задней кромкой и воздухозаборниками по передней, снабженная стропами для подвески пилота и управления аппаратом в полете.

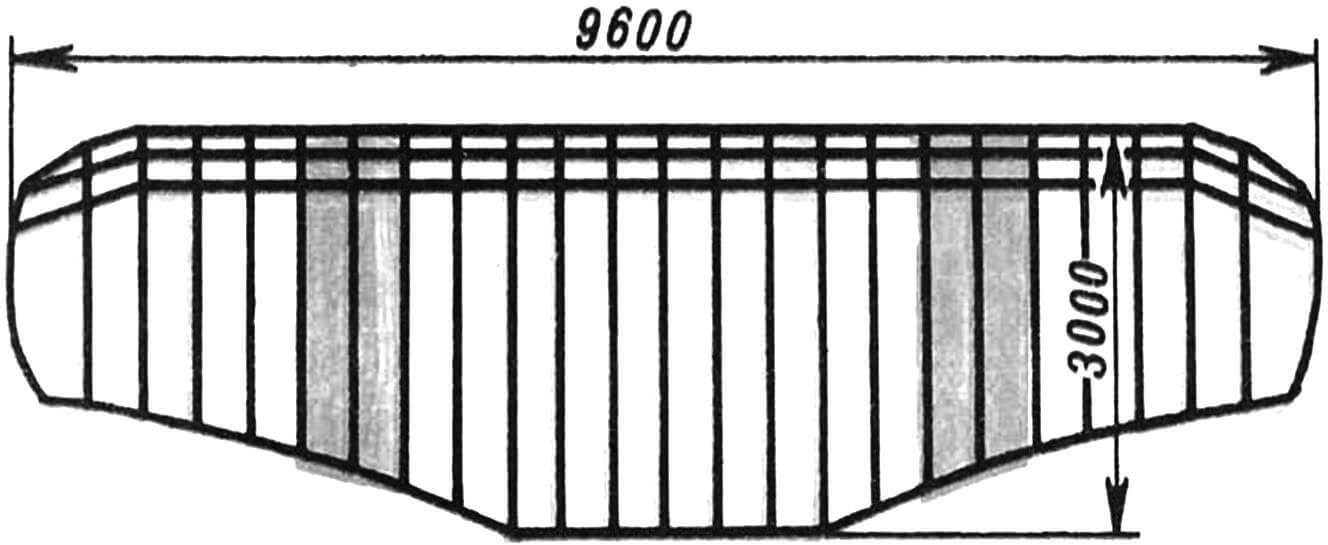

Попробуем перевести это определение на язык более привычных для широкого читателя понятий. Итак, представьте себе огромный мешок размерами по периметру примерно 10X3 метра, но с отверстием не в узкой, а в одной из широких частей. Теперь вообразите, что внутренний объем этого мешка разделен матерчатыми перегородками на 18—25 ячеек. Мысленно добавьте сюда стропы, служащие, как и у обычного парашюта, для подвески пилота и управления аппаратом, и у вас получится модель, похожая на параплан.

Конечно, его реальная конструкция сложнее. К примеру, оболочка параплана (ее еще называют куполом) на самом деле имеет не прямоугольную форму. Если посмотреть на нее сверху, то можно увидеть, что она более широкая в средней части и более узкая по краям. Материал, из которого шьется купол,— это синтетическая парусная лакоткань (за рубежом в основном нейлоновая; в СССР, вследствие «нейлонового» дефицита, это капрон).

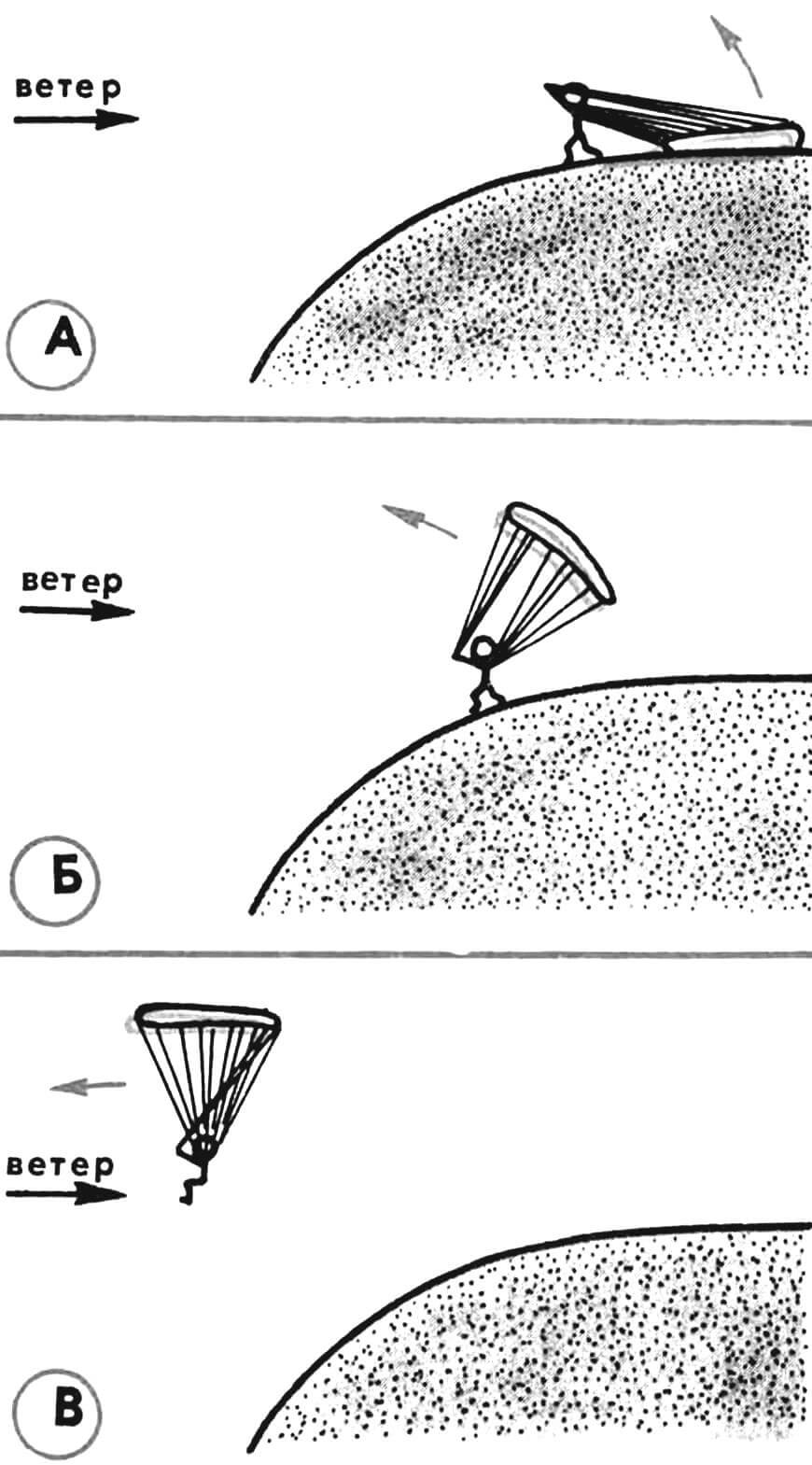

А — исходное положение, Б — переворот купола и наполнение его воздухом, В — взлет.

Главное требование, предъявляемое к материалу купола,— полная воздухонепроницаемость. От этого во многом зависят аэродинамические свойства аппарата. А вот к нервюрам (полоскам ткани, разделяющим оболочку на ячейки) требования менее жесткие. Иногда их даже специально делают частично проницаемыми, чтобы обеспечить равномерную наполняемость. Достигается это либо путем подбора соответствующего материала, либо изготовлением нервюр с отверстиями. Кроме того, по бокам купола параплан имеет два дополнительных полотнища ткани, которые в полете выполняют роль стабилизаторов (иногда их еще называют концевыми косынками). Подвесные стропы крепятся в различных точках нижней плоскости с таким расчетом, чтобы при подвеске пилота к аппарату возникающая нагрузка равномерно распределялась по площади купола. Стропы — левой и правой групп. Каждая из групп имеет свободные концы, к которым подвешивается пилот. Стропы управления крепятся к задней кромке и заканчиваются так называемыми левым и правым тормозами (происхождение этих названий станет понятно чуть позже).

Подвеска, которую надевает на себя пилот,— это система ремней, определенным образом соединенных друг с другом и имеющих свободные концы для крепления к подвесным стропам. Существует несколько различных модификаций подвесных систем, различающихся по тому, какое положение обеспечивают они пилоту во время полета. На первых парапланах летали вертикально, сейчас более современным считается полет сидя или полулежа ногами вперед.

Нельзя не отметить такие достоинства нового летательного аппарата, как легкость и компактность. В воздухе он производит впечатление довольно громоздкой конструкции, а на самом деле легко помещается в обычном рюкзаке и весит всего 6…8 кг.

Полет на параплане не столь сложен, как это может казаться поначалу. Проще всего стартовать в ветреную погоду; при этом место старта не имеет значения — будь то склон горы или ровная площадка. Разложив аппарат «брюхом» вверх и передней кромкой по ветру, пилот прикрепляет к нему свою подвеску, становится лицом против ветра, а затем поддергивает передние стропы, тем самым переворачивая купол. Одновременно через воздухозаборники передней кромки воздушный поток устремляется в ячейки, заполняя их (вот откуда пошел упомянутый выше термин «самонаполняющаяся оболочка»). Воздухонепроницаемая ткань обеспечивает герметичность верхней и нижней плоскости, а также задней кромки, благодаря чему заполненный воздухом купол приобретает жесткость, достаточную, чтобы поднять в небо пилота и при этом не потерять крыловидную форму.

Итак, воздушный поток подхватил аппарат. В этот момент пилот приводит в действие стропы управления, натягивая или отпуская их. При этом изменяется профиль купола, а следовательно, и траектория полета. В основу управления парашютом положен принцип, схожий с принципом управления гусеничными машинами: торможение левой гусеницы приводит к повороту влево, торможение правой — к повороту направо. Видимо, по этой аналогии стропы управления получили названия левого и правого тормозов. Натягивается левая стропа — и параплан разворачивается влево, натягивается правая — начинается разворот вправо. Натягивание обеих строп одновременно, в зависимости от условий полета, может влиять как на вертикальную, так и на горизонтальную скорость аппарата. В ветреную погоду, при наличии восходящих потоков, умело управляя стропами, пилот может разворачиваться, снижаться, набирать высоту, выполнять некоторые фигуры высшего пилотажа (например, «спираль») и даже зависать над одной точкой.

Старт в безветренную погоду сложней ненамного. Нужен лишь крутой склон горы и хороший разбег. Правда, при отсутствии ветра и, как следствие, динамических потоков полет будет не парящим, а планирующим.

Оценить каждый конкретный аппарат можно по нескольким основным характеристикам. Прежде всего — площадь купола: у современных парапланов она составляет 20…27 м2. Эта величина зависит, например, от веса пилота. Так, парапланом площадью в 23 м может управлять пилот весом 60…90 кг. Затем следует аэродинамическое качество, определяемое ориентировочно как отношение дальности полета к высоте старта при полном отсутствии ветра. У нынешних аппаратов оно достигает от 4 до 5 единиц. Можно назвать еще ряд показателей: размах купола, хорда его центральной части, удлинение, количество ячеек.

На слете в Крыму лучшим был признан параплан «Орион» феодосийцев О. Н. Зайцева и А. В. Черновалова. Причем высокое совершенство их конструкции отмечалось не только советскими разработчиками. На показательных выступлениях парапланеристов во время проведения кубка по дельтапланерному спорту «Ялта-90» аппарат «Орион» высоко оценили и немецкие специалисты. А одно из крымских предприятий уже выпустило опытную партию таких парапланов и готовится к их серийному производству.

К сожалению, на слете не были представлены мотопарапланы. А между тем это довольно любопытные конструкции. Энтузиасты самодеятельного авиастроения уже имели возможность познакомиться с некоторыми из них: на смотре-конкурсе СЛА эти аппараты были в числе представленных. Существует две разновидности мотопарапланов: с двигателем, расположенным в ранце за спиной пилота (как у Карлсона!), и с двигателем, установленным на тележке — такой же, как у мотодельтаплана. В первом случае пилот подвешивается непосредственно к стропам, а во втором — к стропам крепится мототележка, а пилот размещается в кресле.

Управляется мотопараплан в полете так же, как и безмоторная конструкция. Гораздо сложнее стартовать на таком громоздком аппарате. В идеальном варианте это происходит следующим образом: устанавливается мототележка, за ней раскладывается параплан, после чего запускается двигатель, и воздушная струя от винта наполняет оболочку и поднимает ее. Однако любительские конструкции пока не столь совершенны, чтобы все происходило так гладко — очень часто воздушная струя закручивает купол, путает стропы. И если в ветреную погоду есть возможность сначала поднять купол и лишь потом запустить двигатель, то при отсутствии ветра старт на мотопараплане требует значительной ловкости и мастерства.

Итак, на слете парапланеристов в Крыму были представлены лишь безмоторные конструкции. Программа соревнований состояла из трех стандартных упражнений. В первом из них — полете с посадкой в цель — самым метким оказался днепропетровец С. Даниленко. В полете по заданному маршруту наибольшее количество очков набрал феодосиец В. Курышев. Его земляк В. Пономаренко стал первым в полете на дальность. А в абсолютном зачете лучший результат показал О. Зайцев на своем параплане «Орион». В первом упражнении он оказался пятым, в двух последующих — вторым, что и дало в итоге победную сумму баллов. Второе место занял симферополец Н. Наливайко (двенадцатое и два третьих места в отдельных упражнениях). Третьим стал В. Пономаренко (тринадцатое, шестое и первое места).

Первые официальные соревнования парапланеристов состоялись. Что сказать, подводя итог этому событию? Несмотря на более чем десятилетнюю историю, этот вид спорта, который по всем своим показателям обещает стать массовым, остается в нашей стране увлечением лишь немногих энтузиастов. Слабая реклама, сравнительно высокая стоимость аппаратов, дефицит материалов, необходимых для их постройки, отсутствие инструкторов по обучению полетам — эти факторы, видимо, будут пока сдерживать развитие парапланеризма. Однако у самих спортсменов обширные планы на будущее: сделать регулярными соревнования в Крыму, организовать собственный центр в Феодосии, создать ассоциацию парапланеристов СССР.

В. ЯНЦЕВ