Когда все письма юных рационализаторов и изобретателей, полученные редакцией в ответ на задания журнала по совершенствованию и модернизации техники и приспособлений для различных отраслей сельского хозяйства, были рассортированы по темам, сразу стало видно, какая из них вызвала наибольшее количество разработок и предложений. Самой толстой оказалась папка, на которой было написано:

ЗАМОК ДЛЯ ДОЖДЯ

Так назвали мы задание, в котором предлагалось придумать быстрое и надежное соединение труб для подачи воды на орошаемые поля. Ведь до сих пор операторам «Волжанок», «Фрегатов» и других поливных систем приходится стягивать болтами фланцы соединяемых труб, вкладывая между ними резиновые прокладки, — трудоемкая и требующая большой тщательности работа.

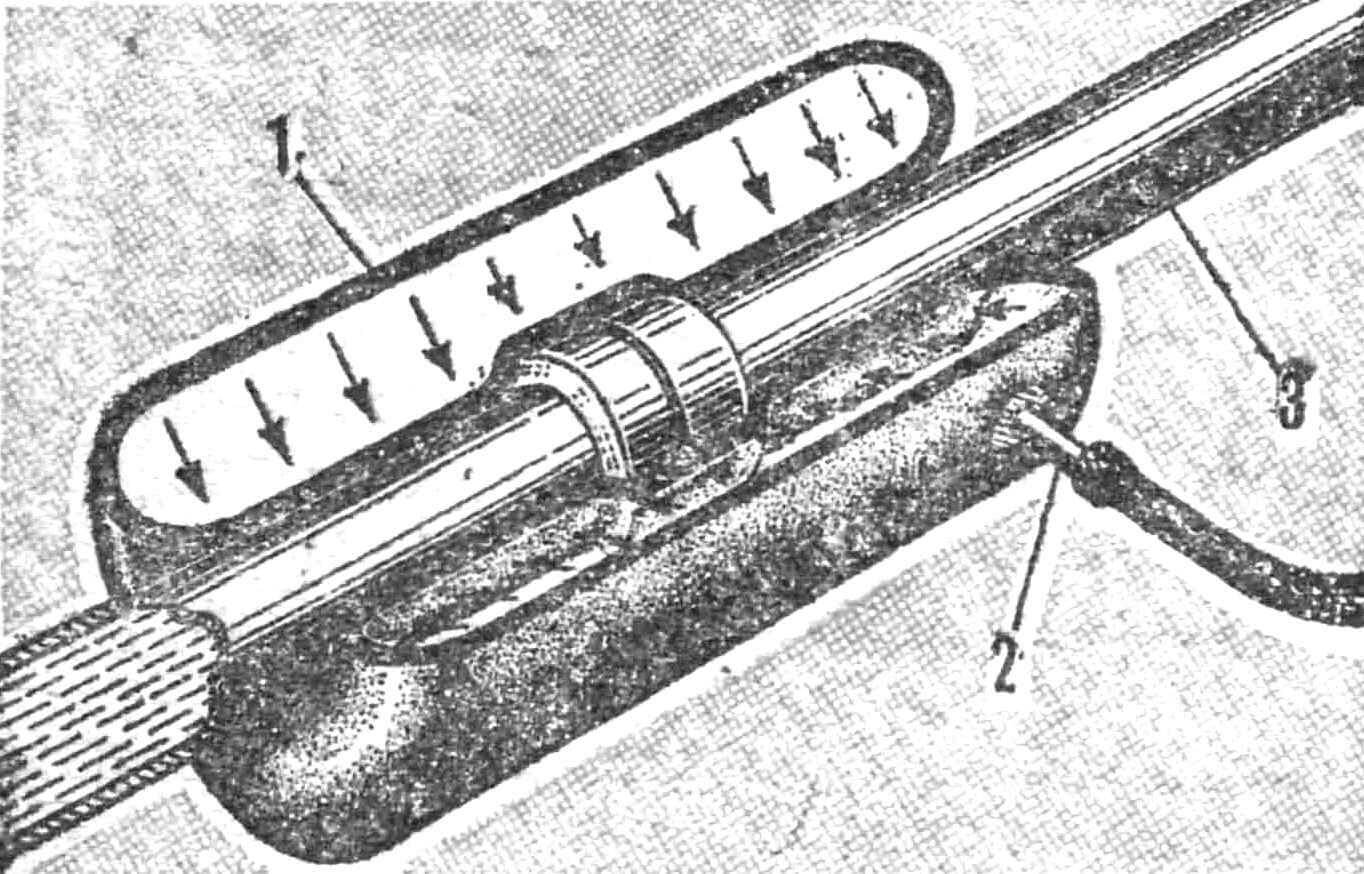

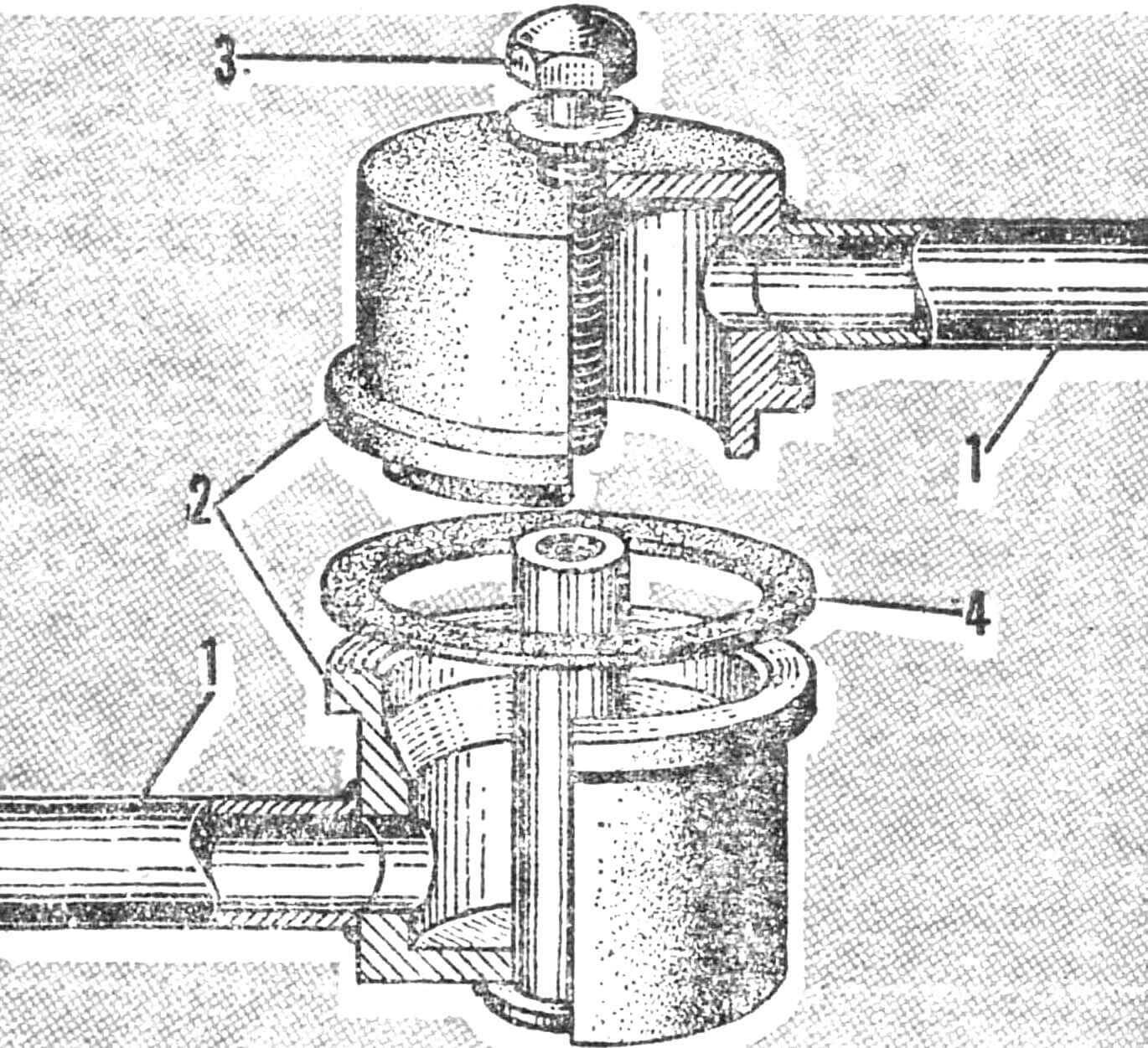

Рис. 1. «Пневматический» стык:

1 — резиновая камера-муфта, 2 — золотник, 3 — труба.

Предложения поступили самые разнообразные — от использования магнитных фланцев (Андрей Критский, Дмитровград) и нагреваемых биметаллических стыков (Саша Цыпленков, г. Павлодар) до применения пневматических браслетов (рис. 1), надеваемых на стык и накачиваемых как автомобильное колесо (Данмез Ханмирзов, г. Шемаха Азербайджан).

Интересно проследить, как преодолевалось традиционное представление о конструкции и шел поиск более совершенных, оригинальных вариантов такого соединения.

Размышления наших читателей складываются примерно в такую последовательность. Большое количество болтов — главный недостаток существующих фланцевых соединений. Нельзя ли свести их до минимума? Можно, утверждает целая группа читателей, достаточно закручивать всего один болт, модернизировав само соединение.

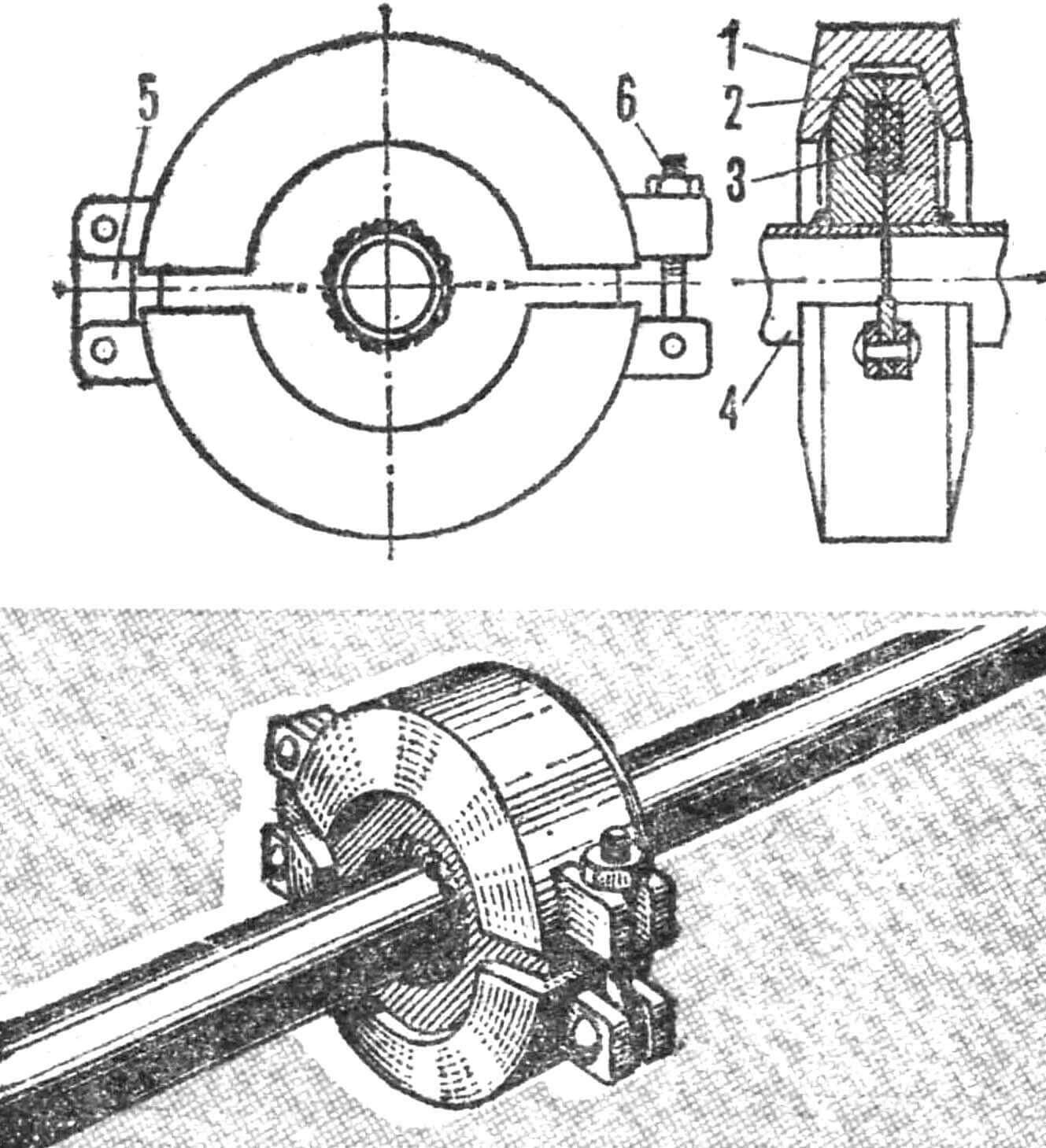

1 — муфта, 2 — фланец, 3 — резиновая прокладка, 4 — труба, 5 — петля хомута, 6 — стяжной болт.

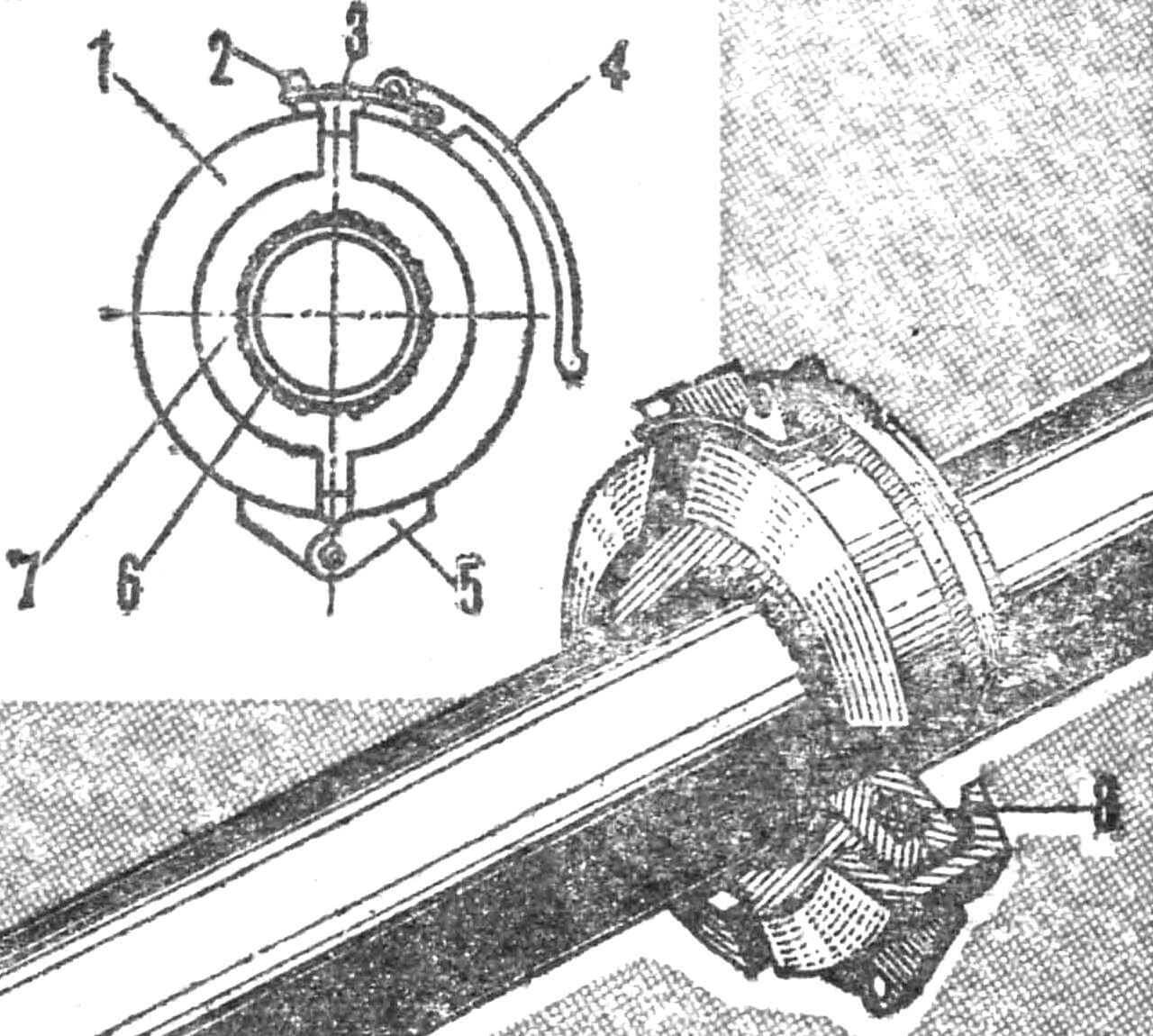

«С наружной кромки каждого фланца, обращенной к трубе, снимается фаска — чтобы на них можно было накидывать разъемную муфту (рис. 2). Половинки ее с одной стороны — на шарнире, а с другой стягиваются одним болтом», — пишет А. Зверев из поселка Хандагайты Тувинской АССР. «Имея внутри клиновидную форму, — добавляет А. Красилич из станицы Верхнеднепровск Днепропетровской области, — такой замок по мере затягивания болта будет сближать фланцы труб, зажимая уплотнительные резиновые прокладки и обеспечивая надежное соединение». Еще более простой и оперативный вариант такой стыковки труб предложили М. Павлов из Киева, Е. Бострухов из Риги и многие другие читатели, применив для стягивания половин муфты карабин (рис. 3).

1 — полумуфта, 2 — зуб под петлю карабина, 3 — петля, 4 — карабин, 5 — шарнир, 6 — труба, 7 — фланец, 8 — резиновая прокладка.

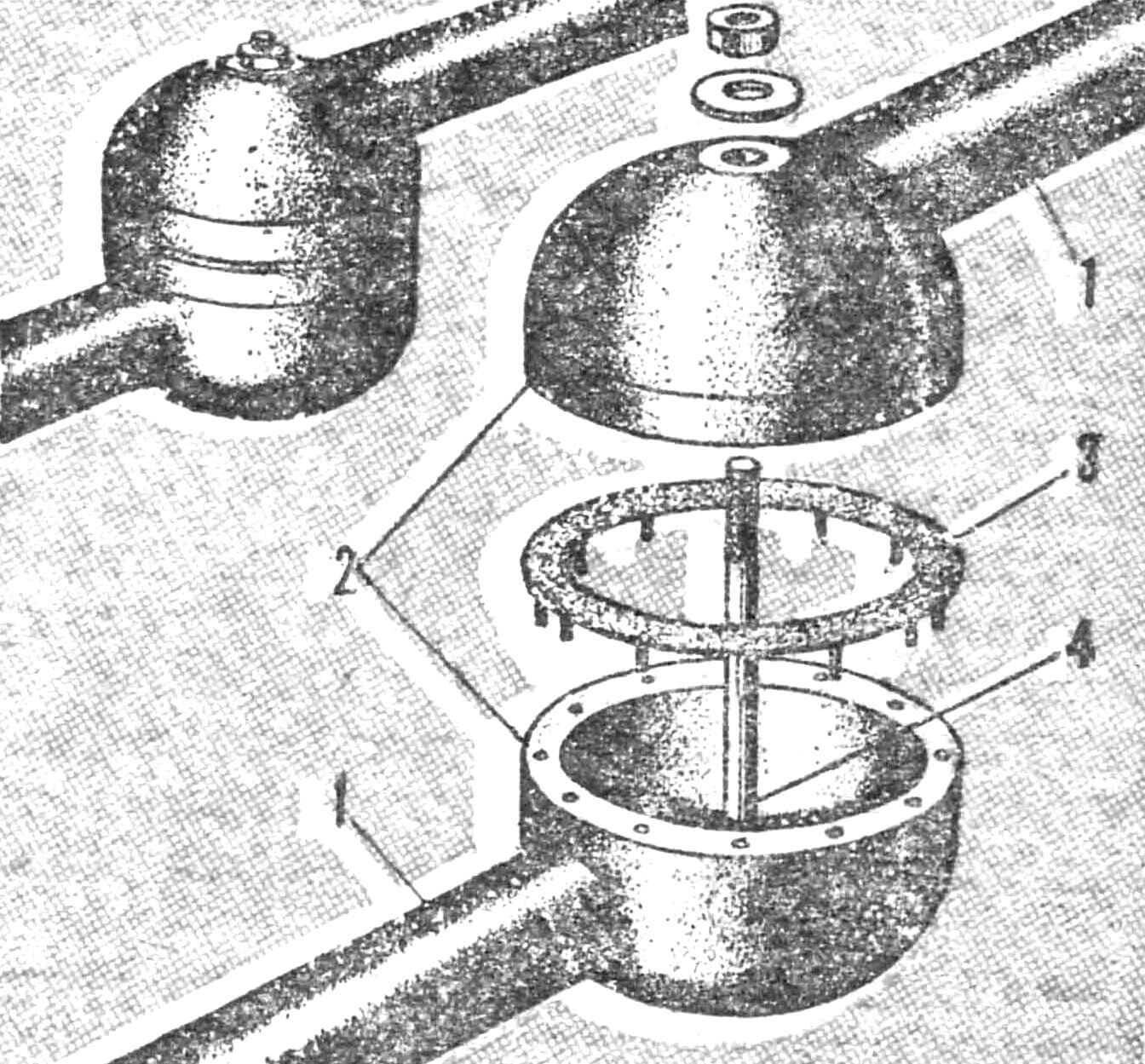

Но болт как отправной момент размышлений — словно былинный камень на перепутье: от него начинается множество логических тропинок, ведущих к искомой конструкции. По одной из них одновременно пошли читатели В. Гришин из Ивано-Франковском области и А. Злочевский из Харькова. Они предлагают раструбовое соединение (рис. 4, 5), похожее на рукопожатие: «ладони»-раструбы накладываются один на другой и плотно прижимаются благодаря пропущенному через них болту.

1 — трубы (шланги), 2 — полусферы, 3 — резиновая прокладка, 4 — шпилька.

По другой «тропинке» большая группа читателей неожиданно вышла… к уже изобретенному: ученик 9-го класса из Пензы Сергей Морозов, школьники из Львова Юра Торгашев и Саша Журавский, Олег Соловьев из Уфы и другие вспомнили принцип соединения рукавов тормозной пневмосистемы у железнодорожных вагонов. Подобные же замки-«быстросхватки», пригодные для поливочных труб, видели у шахтеров П. Киселев из Лениногорска; у строителей на бетононасосе — В. Иванюков из Куйбышева; у буровиков на заливочных агрегатах — М. Белоусов из Оренбургской области. Мнение еще одной группы читателей выразил ученик 6-го класса Сергей Жигалов из Ленинграда: «Думаю, что можно использовать замки типа пожарных». «Это соединительные головки Богданова для пожарных рукавов», — уточняет В. Лада из города Андрушевки Житомирской области.

1 — трубы, 2 — стыкуемые головки, 3 — стяжной болт, 4 — резиновая прокладка.

Казалось бы, решение лежит на поверхности? Но… Перечисленные замки в основном применяются на мягких трубах — резиновых, тканевых. При скреплении их можно и поворачивать и изгибать. А у нас речь идет о металлических. Лишь один читатель попытался приспособить эти заманчивые замки к жестким поливочным трубам. С. Витрук из города Березовского Кемеровской области считает, что головки Богданова нужно ставить вращающиеся, это облегчит соединение труб.

ГРЕБЕНЬ — ПОЛЮ

Так называлось другое задание: разработать агрегат для очистки пашни от остатков сорняков и кустарников, да такой, чтобы сам не забивался ими.

Дело в том, что, предлагая придумать своеобразный гребень для поля, мы в само это условное название вкладывали подсказку, что агрегат должен быть достаточно простым.

Большинство читателей правильно поняли задание. «Обычно культивацию проводят перед севом, — пишет А. Доровских из села Серебрянка Воронежской области, — в период активизации сорняков. Лапы культиватора их подрезают, но оставляют в почве, а идущие следом бороны не могут их вычесать — и сорняки вновь прорастают». А. Доровских предлагает на каждый сошник культиватора поставить шнек: поворачиваясь, он будет выскребать на поверхность подрезанный сорняк. К сожалению, в письме не приведено ни описания, ни схемы такого шнека — а без этого трудно представить его работу.

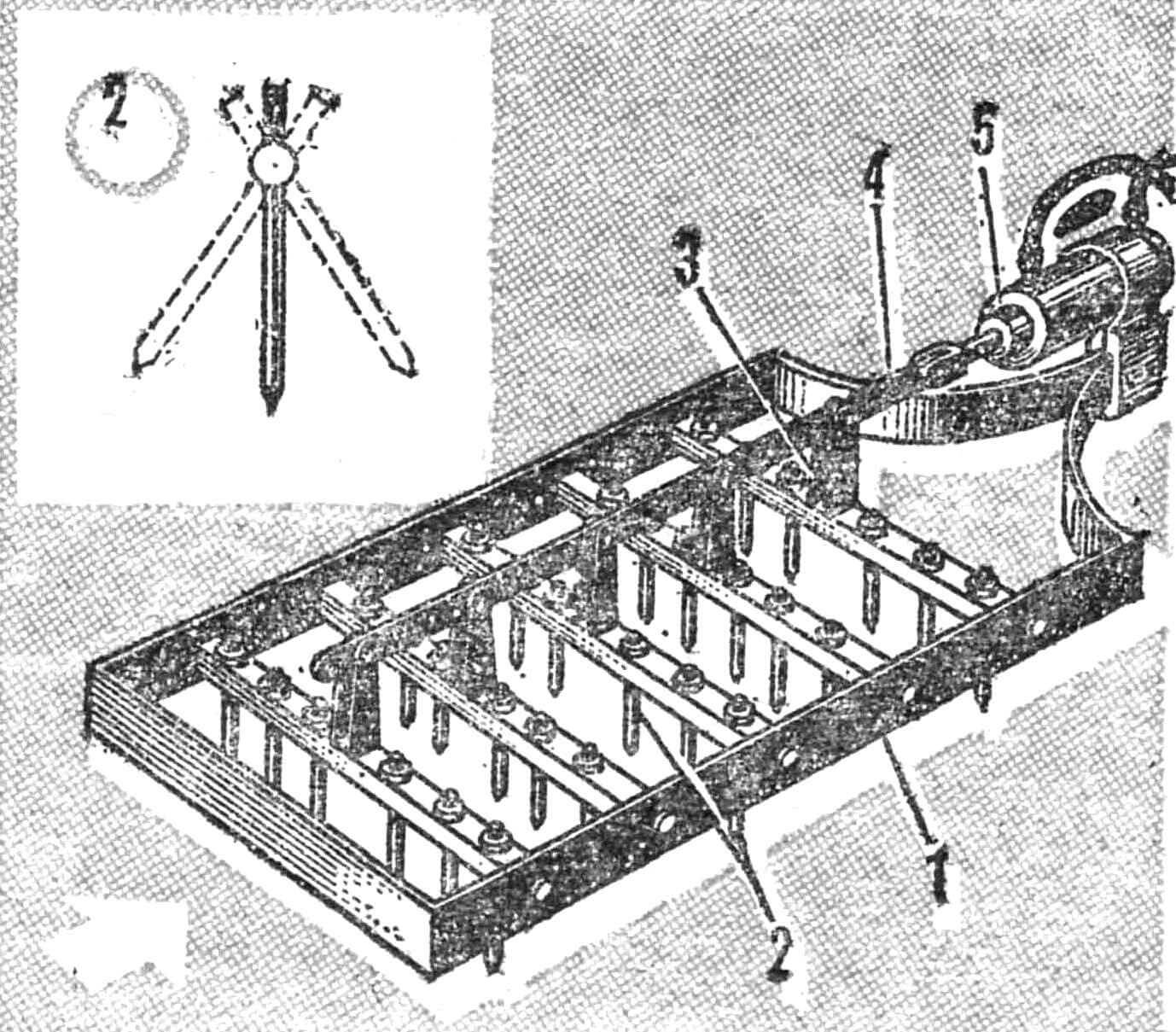

1 — рама, 2 — зубья, 3 — отклоняющий рычаг, 4 — штанга, 5 — цилиндр гидропривода.

Любопытное решение находит Н. Ятченко из села Александровского Томской области. Для повышения вычесывающих свойств бороны и самосброса сорняков с ее зубьев последние должны быть шарнирными (рис. 6). Поворачиваться на поперечной оси-планке они смогут благодаря выведенным над ними рычагам, соединенным продольной штангой, связанной с гидроцилиндром. Выдвижение его штока поворачивает каждую гребенку остриями вперед — для вычесывания остатков сорняков; при обратном его перемещении зубья могут установиться вертикально или отклониться назад — для сброса налипшего мусора. Таким образом агрегат становится не только универсальным, но и полуавтоматическим.

Интересно, что многим нашим рационализаторам очиститель поля видится роторным. В проекте И. Иванова из города Иванова это целый комбайн: собственно очиститель зубьев в виде колкового барабана находится внутри корпуса, а вычесывающие поле зубья закреплены на бегущей к нему ленте, также переброшенной через два барабана. На стыке этих двух узлов, ниже их, расположен транспортер, подающий ссыпающийся мусор внутрь корпуса-бункера. Примечательная деталь: вычесывающие зубья крепятся шарнирно и отклоняются, наткнувшись на препятствие — например, камень: рабочее положение их восстанавливается благодаря возвратной пружине.

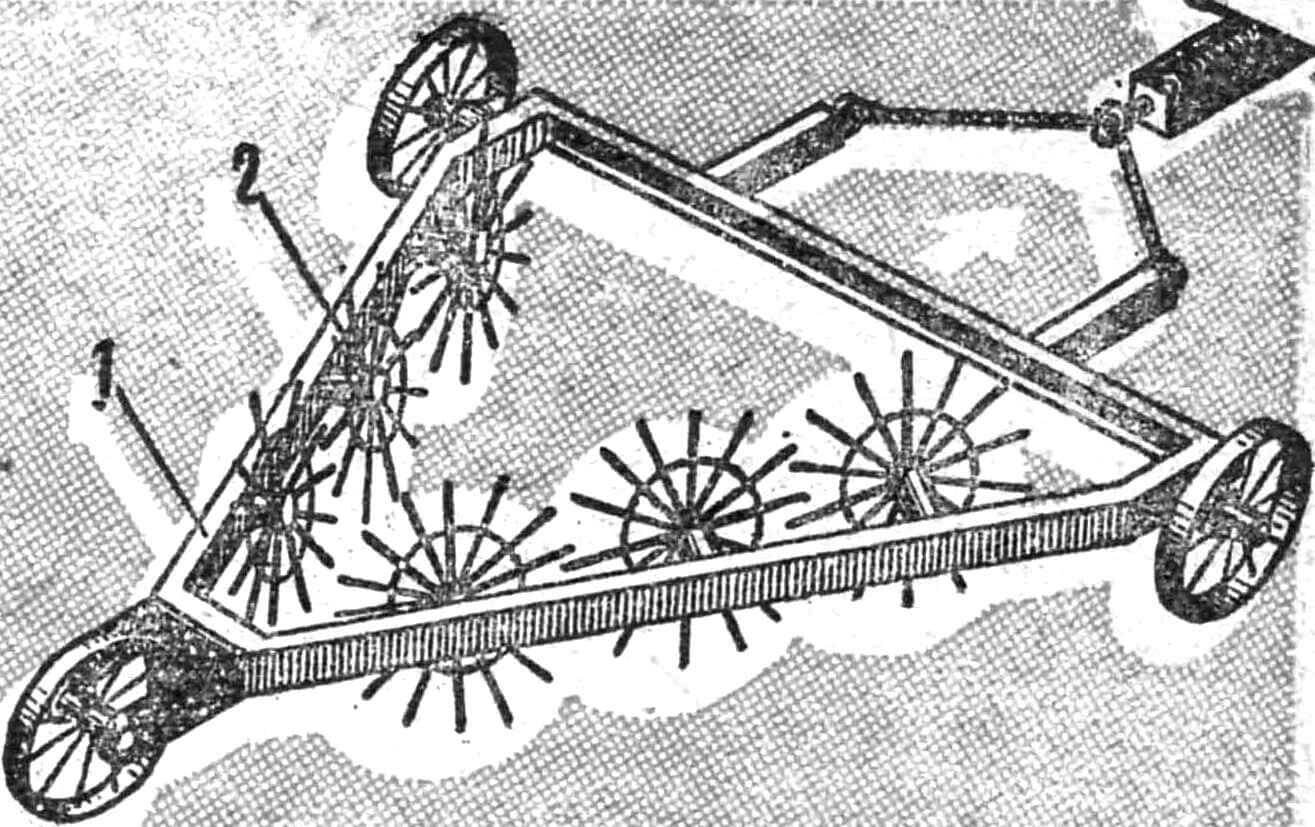

1 — штанга рамы, 2 — спицевая гребенка.

О. Волков из Москвы вспомнил уже существующие в сельском хозяйстве близкие по функции роторные агрегаты: «Это конные или тракторные прицепные устройства для сгребания сена в валки. Думаю, если заменить их спицы на более мощные и увеличить их количество в каждом из роторов — можно получить универсальную борону (рис. 7): она будет и землю рыхлить, и сорняки вычесывать, складывая их полоской, удобной для последующей подборки. Оптимальный угол между штангами с роторами можно установить опытным путем».

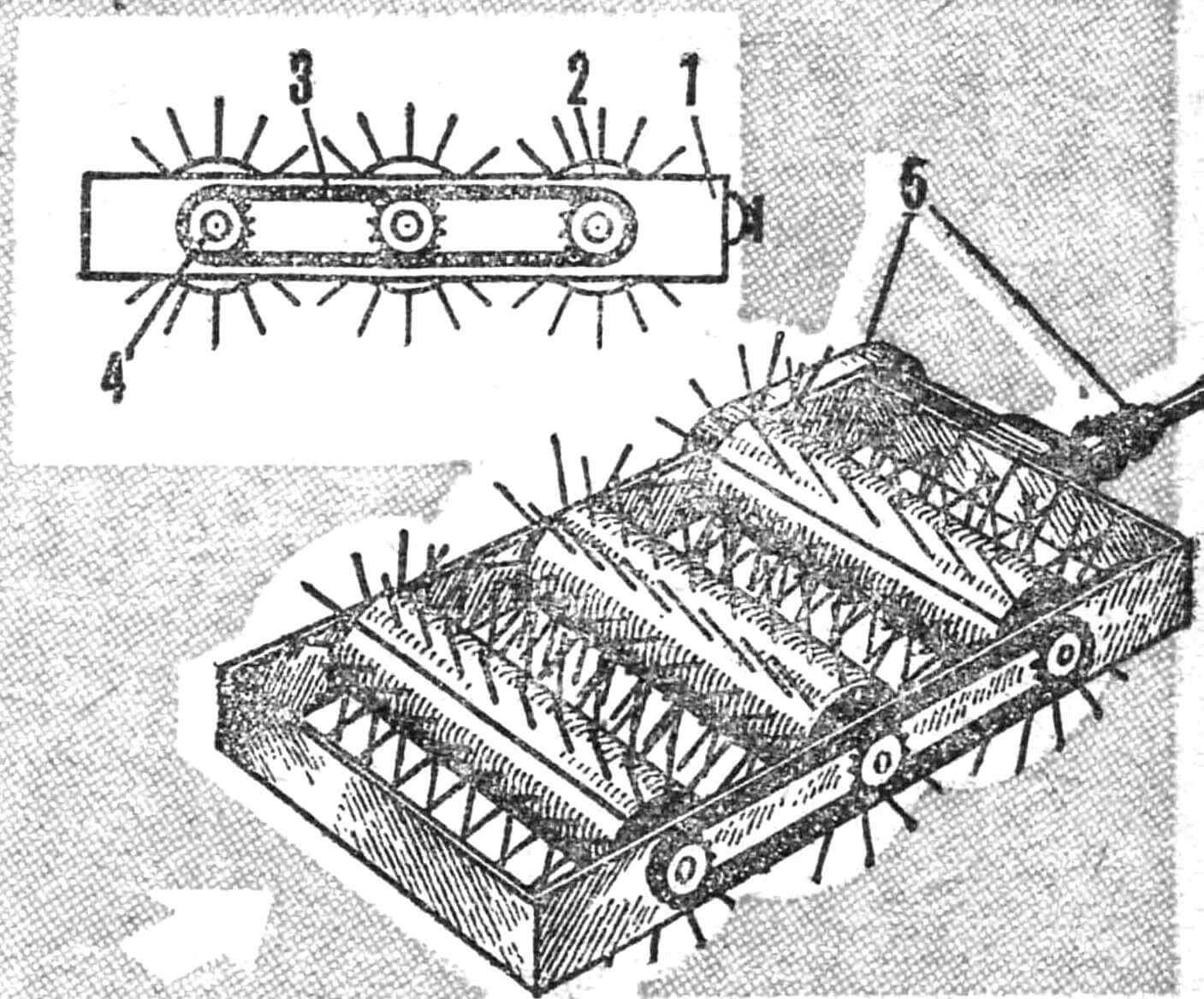

1 — рама, 2 — барабан с колками, 3 — цепь передачи, 4 — звездочка, 5 — передача от двигателя.

Несколько писем с разработкой своего роторного агрегата прислал из Новоалтайска П. Владимирцев. Предлагаемая им схема (рис. 8) напоминает уже публиковавшиеся в журнале, но имеет свои особенности. Суть идеи — в использовании колковых барабанов, сближенных на общей раме настолько, что расположенные на их поверхности рядами колки одного оказываются между такими же — соседнего. Достаточно теперь привести барабаны во вращение в одну сторону, как мы получим встречное движение шипов: своеобразная колковая мельница. Такой агрегат сможет своими металлическими пальцами не только вычесывать почву, но и дробить, перемалывать сорняки, комья земли: быть не только гребнем, но и рыхлителем. Увеличивая число рядов шипов от барабана к барабану, можно уменьшать размеры получаемых фракций.