Простые радиоприемники четвертого класса, имеющие только диапазоны длинных (ДВ) или средних (СВ) волн,— наиболее массовые и дешевые. Но они не всегда могут обеспечить хорошее качество приема, особенно в условиях города, в основном из-за большого уровня помех. В то же время система многопрограммного проводного вещания дает высокое качество приема, но для этого нужен специальный приемник. Не случайно возникает мысль: а нельзя ли доработать радиоприемник ДВ и СВ диапазонов, чтобы он мог принимать и программы проводного вещания?

Как известно, программы проводного вещания передаются на частотах 78 (II программа) и 120 (III программа) кГц с амплитудной модуляцией (АМ). Данные частоты близки к рабочему диапазону ДВ вещательных радиоприемников (150—405 кГц), предназначенных к тому же для приема сигналов с АМ. Очевидно, что для приема II и III программ проводного вещания на радиоприемник потребуется сместить нижнюю границу его рабочего диапазона. Сделать это несложно; надо лишь подключить к входному и гетеродинному контурам конденсаторы определенной емкости. Избирательности радиовещательного радиоприемника, даже самого низкого класса, вполне достаточно для качественного приема этих программ. Кроме того, наличие системы АРУ также способствует улучшению качества приема сигнала.

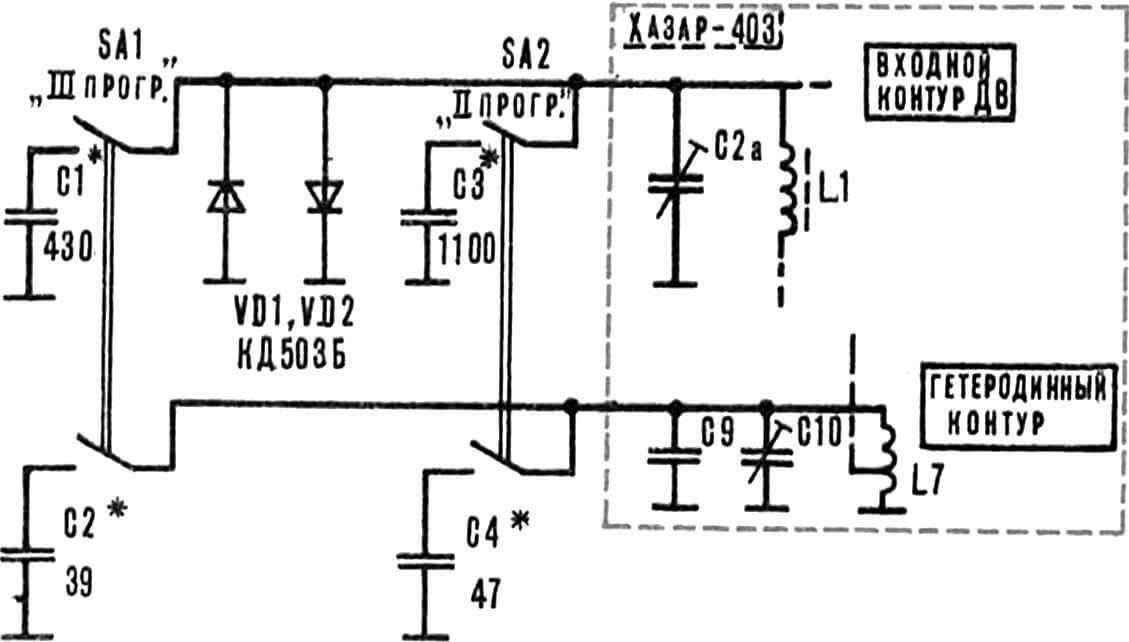

Таким образом, для перестройки радиоприемника с ДВ диапазоном на частоты II и III программ в него надо только добавить 4 конденсатора и переключатель. Как это сделать, показано на примере радиоприемника «Хазар-403» (рис. 1). Для защиты аппарата от мощных импульсов напряжения, которые могут возникнуть в радиотрансляционной сети, в нем рекомендуется установить диоды VD1, VD2.

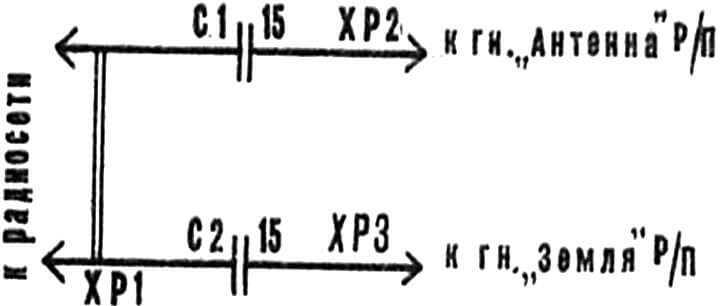

Но надо еще подключиться к радиотрансляционной сети. Поскольку напряжение сигналов II и III программ составляет доли вольта, его с избытком хватает для радиоприемника. Кроме того, необходимо еще подавить сигналы первой программы, напряжение которых достигает 20—30 В. Поэтому потребуется также обеспечить надежную гальваническую развязку между приемником и радиотрансляционной сетью. Для этого его подключают к радиосети через вилку-переходник (рис. 2), содержащую два конденсатора с рабочим напряжением 500 В. Малая емкость конденсаторов обеспечивает хорошее подавление звуковых частот первой программы, снижает уровень сигналов II и III программ до приемлемого уровня, и, кроме того, приемник практически не нагружает радиотрансляционную сеть.

В качестве переключателей SA1, SA2 удобно использовать П2К с зависимой фиксацией. В этом случае при отжатых клавишах радиоприемник работает в штатном режиме. Для приема проводного вещания приемник надо перевести в диапазон ДВ, подключить к радиосети и нажать один из переключателей. Более точную подстройку на частоту сигнала можно произвести ручкой настройки радиоприемника.

Разместить переключатели и другие детали можно в любом месте радиоприемника, но лучше, если соединительные провода будут иметь минимальную длину.

Настройку приставки проводят так. Приемник в диапазоне ДВ настраивают на длину волны 1600—1800 м, подключают его к радиосети и подбором конденсатора С2 (С4) добиваются появления сигнала нужной программы, а затем подбором емкости С1 (С3) добиваются наиболее чистого и громкого звучания. Для различных типов радиоприемников емкости конденсаторов могут отличаться от указанных на схеме в 1,5— 2 раза.

Аналогично можно приспособить для тех же целей и радиоприемники прямого усиления.

И. НЕЧАЕВ, г. Курск