Среди полупроводниковых приборов, успешно работающих в регулируемых выпрямителях и переключающих устройствах, все большее распространение получают так называемые тиристоры (от греческого thira — дверь или вход и английского resistor — сопротивление) — кристаллические управляемые вентили с катодом К, анодом А и управляющим электродом УЭ. Основой тиристоров является четырехслойная пластина кремния с присущей p-n-p-n структурам внутренней обратной связью.

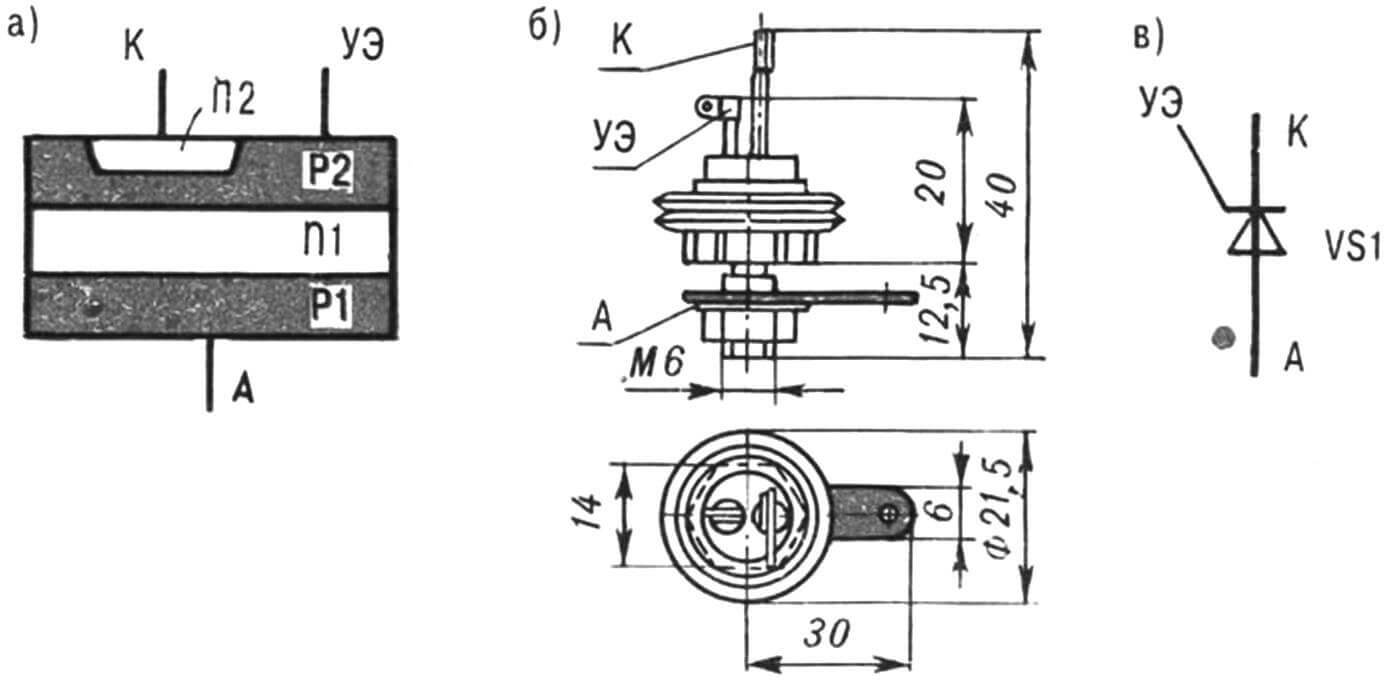

Пронумеровав эти слои для лучшего уяснения как p1-n1-p2-n2, отметим, что п1, как правило, выделяется значительной шириной и относительно высоким (до 5 Ом*мм) удельным сопротивлением. Внешние слои, эмиттирующие соответственно дырки и электроны, низкоомные. К тому же наружный слой р1 через токопроводящую термокомпенсирующую прокладку (свинец, молибден) припаян к кристаллодержателю корпуса. Это и есть анод с резьбовым крепежом. А от внешнего n2 и внутреннего p2 (база) слоев сделаны хорошо различимые (по длине, форме микроплощадки для впайки в ту или иную схему) выводы катода и управляющего электрода.

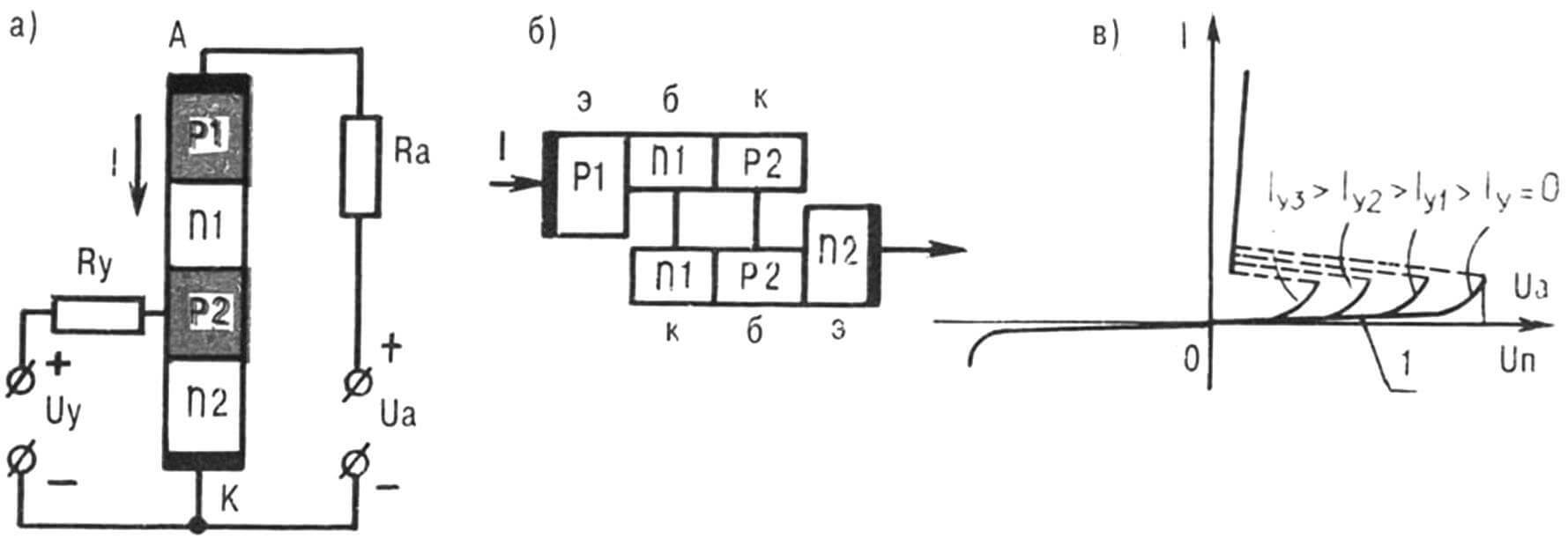

Рассмотрим подробнее работу тиристора, представив его структуру включенной согласно рис. 2а. С подачей анодного напряжения Uа без управляющего сигнала Uу потечет, как это показано стрелкой, электрический ток I. При этом переходы p1-n1 и p2-n2 будут работать в прямом направлении (их называют эмиттерными), а центральный n1-p2 (по принятой терминологии — коллекторный переход, прилегающие к нему области — n-база и p-база) — в обратном. Получится как бы сочетание двух триодов (р-п-р и n-p-n типов) водном полупроводниковом приборе (рис. 2б). Анодный ток при относительно невысоком Uа будет равен обратному току коллекторного перехода Iо6р (участок 1 на рис. 2в), что позволяет считать сам тиристор пребывающим в выключенном состоянии.

а — четырехслойная структура прибора; б — габариты; в — общепринятое условное обозначение.

При повышении анодного напряжения до Uп в приборе начинает действовать положительная обратная связь. Дырки, инжектированные левым (см. рис. 2б) эмиттером в n-базу, при движении к коллекторному переходу захватываются полем области пространственного заряда и переносятся в p-базу.

Зародившись, указанный процесс продолжает набирать силу. «Перенесенцы» своим зарядом вызывают дополнительную инжекцию электронов из правого эмиттера в p-базу (то есть приоткрывают правый эмиттерный переход). А эти электроны, в свою очередь, инициируют, продвигаясь через p-базу и коллекторный переход в n-базу, увеличение «впрыскивания» дырок со стороны p-эмиттера (приоткрывают левый эмиттерный переход).

а — подключение; б — особенности взаимодействия структурных слоев; в — вольт-амперные характеристики.

Возникает быстрое возрастание тока через тиристор, сопровождающееся сильной инжекцией носителя заряда обоими эмиттерами. Коллекторный переход входит в режим насыщения (открывается), течет Iос. Значит, падение напряжения на всем полупроводниковом приборе становится небольшим, близким к напряжению на открытом p-n-переходе (Iос). Тиристор включается.

А вот при обратной полярности Uа прибор будет находиться в закрытом состоянии. Тогда его характеристика становится аналогичной запертому диоду (левый «хвост» на рис. 2в).

С подачей на управляющий электрод (УЭ) положительного напряжения увеличивается инжекция электронов из правого эмиттера в прилегающую к нему р-базу и создаются условия для включения тиристора при напряжении, меньшем Uп. Причем в качестве регулирующего параметра обычно используют ток управляющего электрода Iу (рис.2в).

УЭ тиристора может быть подключен и к n-базе. В этом случае полярность Uу должна быть отрицательной.

Для описания и сравнения тиристоров принято использовать следующие основные параметры:

Uобр — допускаемое обратное рабочее напряжение (обычно в пределах 25 — 400 В);

IЗС — ток в закрытом состоянии (от нескольких единиц мкА для маломощных и до десятков мА для силовых приборов) при заданном (обычно максимальном) напряжении на аноде;

I —ток удержания (минимальный, необходимый для поддержания тиристора в открытом состоянии);

I — запирающий постоянный ток управления;

Iу.от. и Uу.от. (Iу.от.и. и Uy.oт.и.) — постоянные (или импульсные) отпирающие токи и напряжения управления при заданном напряжении на аноде (и длительности отпирающего сигнала);

tвкл и tвыкл — временная оценка запаздывания при открывании и закрывании тиристора, необходимость учета которой обусловлена инерционностью процессов накопления и рассасывания избыточных носителей зарядов в базах;

Рос—рассеиваемая мощность в открытом состоянии.

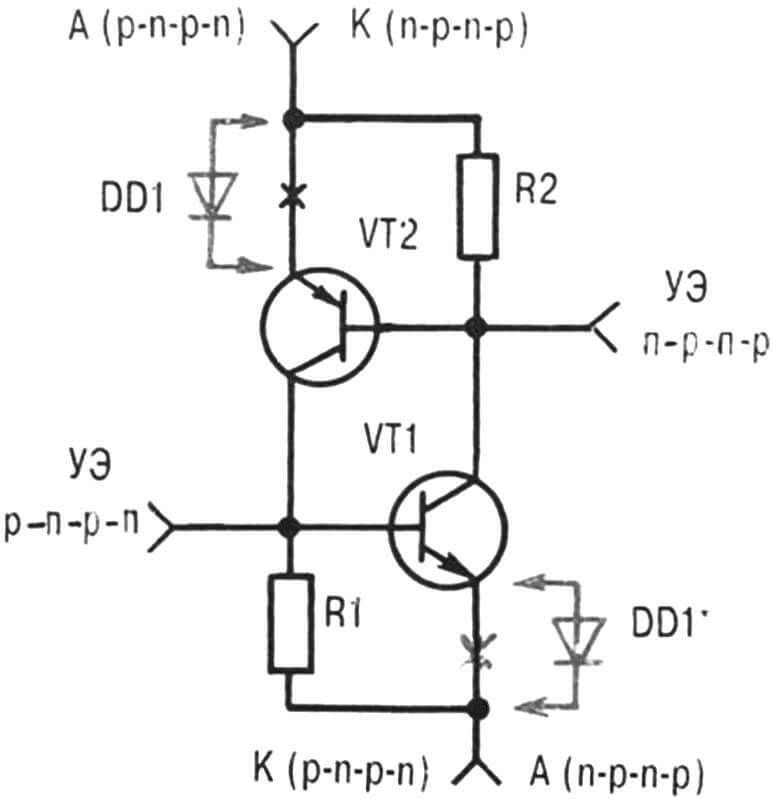

Зная эти данные (а их можно найти в специальной справочной литературе и подшивках «Моделиста-конструктора» за прошлые годы), легко подобрать тиристор, подходящий для вновь создаваемых или ремонтируемых устройств. Ну а если такого под руками не окажется, его с успехом заменит элементарная сборка из двух полупроводниковых триодов n-p-n и p-n-p типа (рис. 3).

Используя такой аналог тиристора, необходимо помнить, что в цепи баз здесь течет ток, равный половине рабочего, в то время как большинство транзисторов характеризуются допустимым значением Iб « Iк. С помощью R1 и R2 устанавливают небольшие обратные токи коллекторов, необходимые для нормальной работы прибора.

Если же сборка-тиристор не выключается, то номинал у указанных резисторов необходимо скорректировать в меньшую сторону. А для повышения чувствительности рассматриваемого устройства можно рекомендовать подсоединение дополнительных диодов (на рис. 3 это выделено контрастным цветом), способных обеспечить оптимальное напряжение смещения на участке база-эмиттер, равное 0,7 В.

В качестве Т1 вполне приемлемы распространенные германиевые (Iкбо = 5…10 мкА, Uкз= 25…30 В, Рк= 100…150 мВт, fгр = 4,5…60 МГц, коэффициент прямой передачи тока h21э = 65…150) или кремниевые (Iкбо около 1 мкА, Uкз = 25…60 В, Рк = 2…5 Вт с радиатором, fгр= 60…150 МГц, h21э — свыше 30) транзисторы. В роли антиподового Т2 тоже могут быть использованы германиевые (Iкбо =5…15 мкА, Uк3=25…30 В, Рк=150…200 мВт, fгp=3…60 МГц, h21э = 50…150) или кремниевые полупроводниковые триоды (Iкбо = 1 мкА, Uкз= 30 В, Рк= 2 Вт с радиатором, fгр= 50…150 МГц, h21э = 15…100). А вот диоды лучше брать только кремниевые с параметрами Uобр = 250…600 В, Iпр = 150…260 мА.

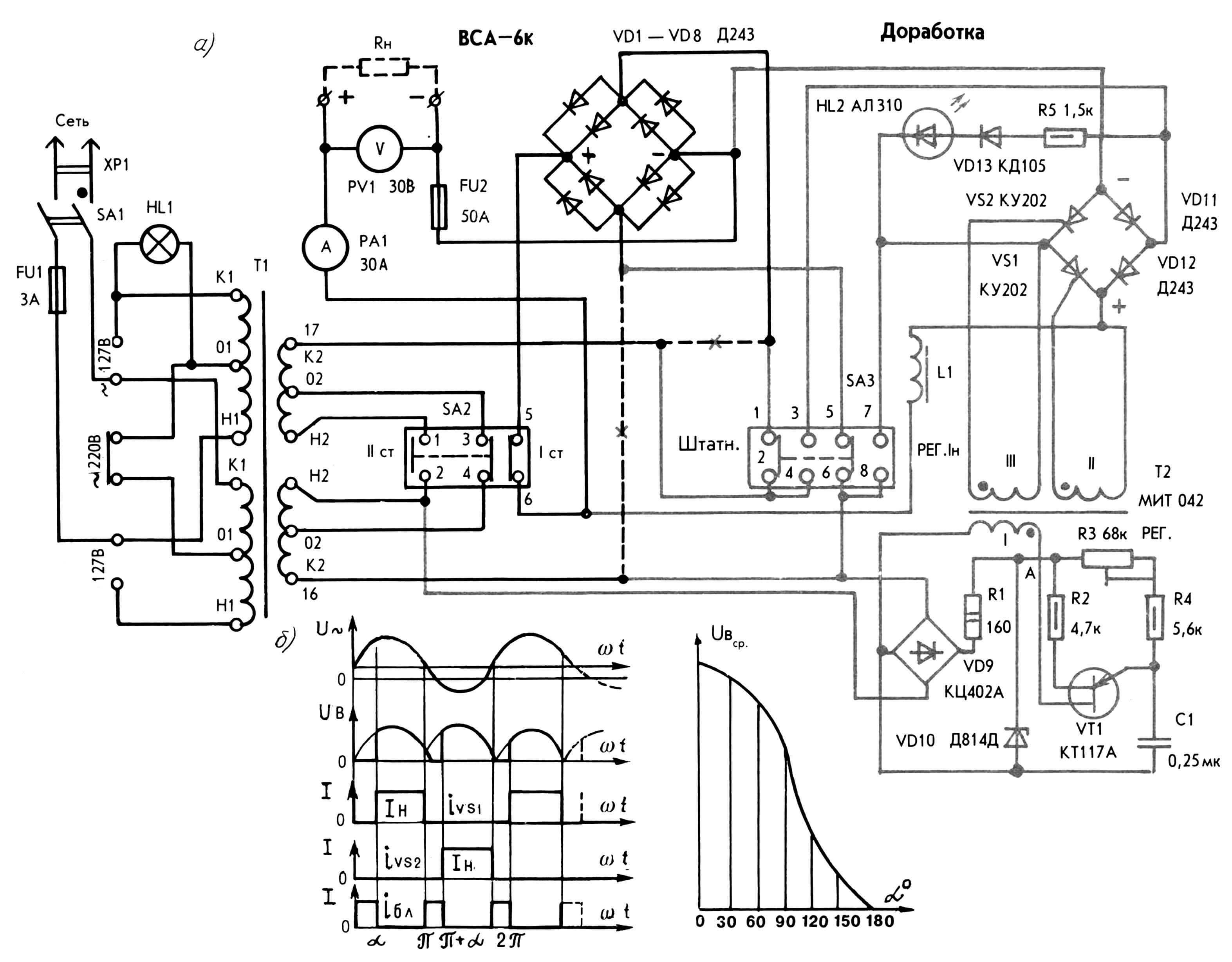

Примером конкретного применения тиристоров для получения регулируемого выпрямленного напряжения может служить доработка выпрямителя ВСА-6к, пользовавшегося в свое время повышенным спросом у автомобилистов и других владельцев аккумуляторов. Как видно из анализа принципиальной электрической схемы (рис. 1а), затраты на модернизацию прибора-ветерана — минимальные. По сути, добавляются лишь фазоимпульсный генератор с простейшими цепями питания и регулировки, управляемый вентильный мост с дросселем и переключателем да элементарная индикация на светодиоде, а вот результат!.. Даже формовка нового аккумулятора никаких проблем не вызовет, не говоря уже о подзарядке током, равным 1/10 от его емкости, и других видах его обслуживания.

Указанное на принципиальной электрической схеме положение переключателей и перемычек соответствует штатным режимам ВСА-6к (при нерегулируемом Iн), когда с включением сетевого SA1 подаются 220 В переменного тока на силовой трансформатор, загорается индикаторная лампочка HL1, а с выходных клемм снимаются (в зависимости от коммутации SA2) выпрямленные 12 В (Iст) или 24 В (IIст).

При этом работают и фазоимпульсный генератор, питание на который приходит от выпрямительного моста-сборки VD9 со стабилитроном VD10, и трансформатор Т2, осуществляющий выдачу импульсов управления на тиристорно-диодный мост (ТДМ). Но регулированное выпрямленное напряжение от последнего на нагрузку не поступает. Оно и понятно: переключатель SA3 пребывает пока в положении, когда разъединены контактные пары 3—4, 7—8 и на диагональ ТДМ не подается переменное напряжение от соответствующих обмоток силового трансформатора Т1.

С переходом в режим «РЕГ. Iн» (переключением SA3) прежний выпрямительный мост, состоящий из восьми Д243, отключается. Зато замыкаются контакты 7—8, вводя в действие ТДМ, работу которого наглядно отражают графики характерных напряжений и токов (рис. 1б).

В изначальный момент, когда на анод первого тиристора подается положительный потенциал, через VS1 ток нагрузки Iн не протекает, так как управляющий импульс поступит на УЭ несколько позже (определяется углом отсечки α фазоимпульсного генератора и устанавливается переменным резистором R3). А вот при ωt от α и практически до π первый тиристор и работающий с ним полупроводниковый вентиль VD11 открыты. Идет ток Iн, форма которого корректируется фильтром из VD12 (играющего в данном случае дополнительную роль блокировочного диода), дросселя L1, а также суммарной емкости монтажа и самой нагрузки, которую рекомендуется усилить конденсатором Сф (последний на принципиальной электрической схеме условно не показан).

Через ωt = α + π аналогичное происходит с тиристором VS1, вентилем VD12 и диодом VD11. В дальнейшем изложенные выше процессы повторяются, заставляя обновленный ВСА-6к работать в режиме с управлением по фазоимпульсному методу. Регулировочная характеристика такого прибора, показывающая зависимость среднего значения выпрямленного напряжения Uв.cp от угла открывания тиристоров при 0 < α < π, также приводится на рис. 1 б.

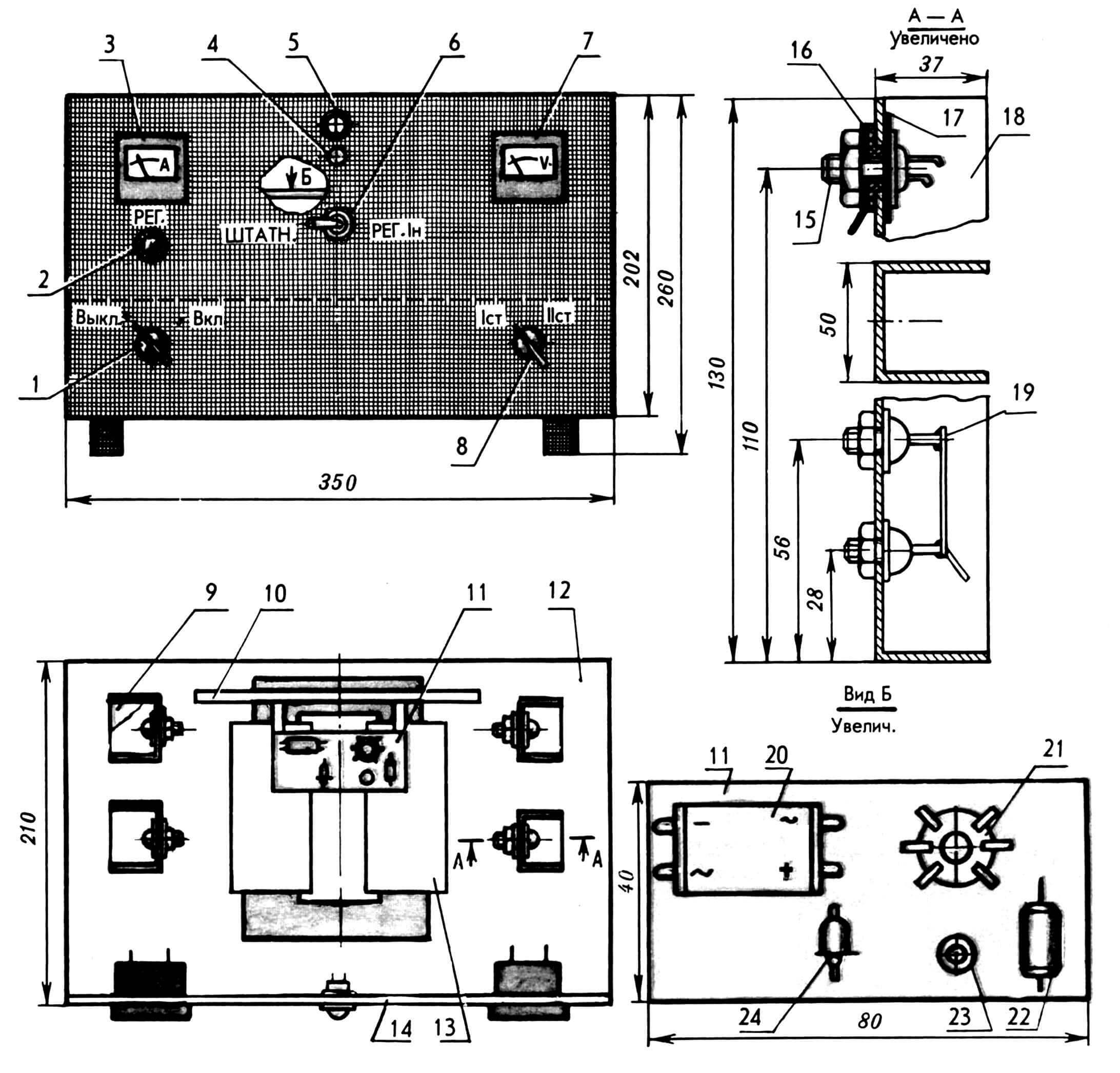

Внешне конструкция осовремененного ВСА-6к (рис. 2) мало чем отличается от прежнего выпрямителя. Разве что лицевую панель станут украшать переключатель «ШТАТН.— РЕГ.Iн» и светодиод, алюминиевые стойки-радиаторы увенчают дополнительные диодные и тиристорные вентили, над силовым трансформатором появится монтажная плата с размещенными на ней радиоэлементами. К тому же практически все это берется готовым. Исключением может быть лишь дроссель (магнитопровод стандартный Ш20, толщина пакета 40—45 мм, намотка на картонный каркас проводом ПЭВ2-1.0 до заполнения окна).

Обычно монтаж, выполненный навесным способом в строгом соответствии с принципиальной электрической схемой, наладочных работ не требует. Так что смело включайте и, как говорится, пользуйтесь на здоровье!

В.БОНДАРЕНКО, Н.КОЧЕТОВ