Рис. 4. Фюзеляж:

1 — кок воздушного винта, 2 — доработанный двигатель КМД-2,5, 3 — моторама (дюралюминиевый профиль-уголок), 4 — обмотка торца фюзеляжа капроновой или стеклонитью на эпоксидной смоле, 5 — штырь под резиновый жгут (бамбук, 0 5 мм), 6 — контур крыла, 7 — силовая балка фюзеляжа (сборка на эпоксидной смоле из четырех сосновых планок сечением 3,5×20 мм; начиная от конца пилона сечение планок уменьшить к хвосту до 3,5×12 мм), 8 — вариантное расположение часового механизма-таймера, 9 — нервюра пилона (береза. сечение 6×10 мм), 10 — силовая обшивка (фанера, 1,5 мм), 11 — задний шпангоут (фанера 2 5 мм) І2 — накладка (береза, сечение 6×10 мм), 13 — резьбовая пластина (твердый дюралюминий, толщина 4 мм), І4 — ложемент крыла (дюралюминий, толщина 2,5… 3 мм), 15 — винт фиксации узла МЗ (клеить при одновременной проливке всего узла ЭПОКСИДНОЙ смолой), 16,22 — стальные или твердые латунные трубки 5×1 под винты МЗ крепления моторамы (клеить в собранном фюзеляже с обмоткой тонкими нитками на эпоксидной смоле), 17 — гнездо под фиксирующий выступ на центральной бобышке передней кромки крыла, 18 —передняя кромка пилона (осина, толщина 10 мм), 19 —топливный бак 15x15x75 мм (паять с отбортовкой кромок из луженой жести), 20 — передняя бобышка (осина, толщина 12 мм), 21 — зашивка торца (фанера, 1,5 мм), 23 —бобышка (осина), 24 — шпангоут (фанера, 2,5 мм), 25 — подмоторная накладка (береза).

Рис. 5 Хвостовая часть фюзеляжа:

1 — балка, 2 — передняя кромка киля (сосна, сечение 5×6 мм), 3 — накладка для наложения лавсановой обшивки (осина толщиной 2 мм), 4 — раскос (сосна, сечение 3×3 мм), 5 — распорка (сосна, сечение 3×3 мм), 6 — упор для откинутого стабилизатора (фанера, 2 мм), 7 — накладка ложемента (сосна), 8 — ложемент стабилизатора (фанера, 1,5 мм), 9 — контур стабилизатора, 10 — крючок фитиля, 11 — контур навесного руля поворота (применяется для тримирования модели, а также при механизации вертикального оперения с помощью таймера на переходных режимах), 12 — задняя кромка (сосна, сечение 4×6 мм), 13 — косынка (фанера, 1,5 мм), 14 — законцовка (осина, толщина 6 мм), 15 — усиление законцовки (фанера, 1,5 мм), 16 — лонжерон (сосна, толщина 3 мм), 17 — штырь под резиновую ленту фиксации стабилизатора (бамбук, 0 4 мм), 18 — косынка-зализ (осина).

Рис. 6. Профили крыла и стабилизатора:

1 — фиксирующий выступ (заклепка), 2 — штырьки фиксации «ушек», 3 — бобышка передней кромки, 4 — крючок под резиновое кольцо фиксации «ушек» (проволока ОВС диаметр 1,2 мм; клеить во всех торцевых нервюрах с обмоткой тонкими нитками на эпоксидной смоле), 5 — мест межлонжеронной бобышки под штырь, 6 — косынка, 7 — шайба фиксации резинового жгута, 8 — концевая шайба.

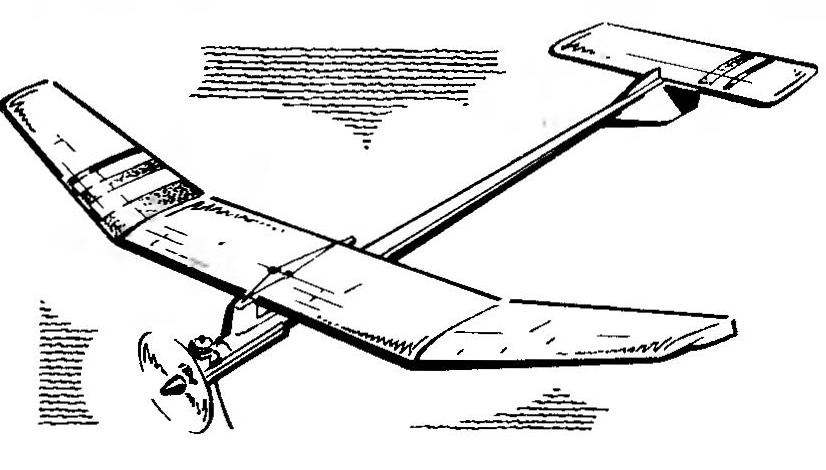

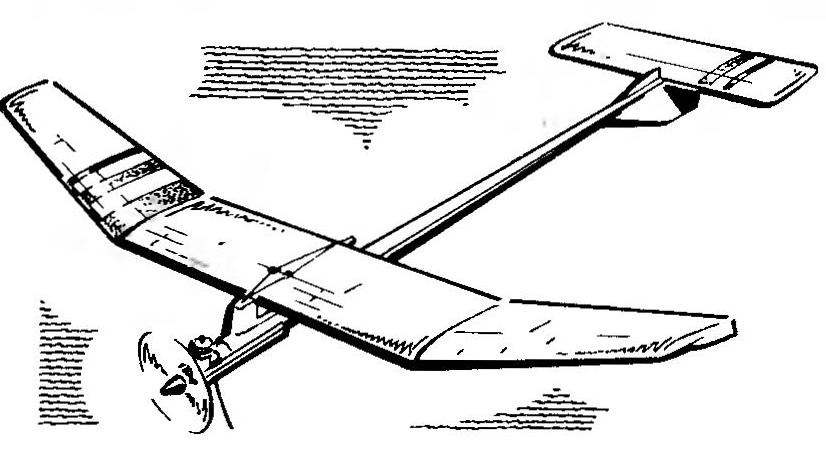

Несколько лет назад в журнале прошла публикация под названием «Таймерная: чем проще, тем надежней». Она рассказывала о необычной по конструкции модели юниорского подкласса с двигателем рабочим объемом 1,5 см3. В конце статьи говорилось, что в планах авторов — создание машины-аналога чемпионатного класса.

Однако, судя по отсутствию публикаций, хорошая идея так и не получила заслуженного признания и развития. На соревнованиях больших моделей эта схема не встречалась, хотя первородных удачных «полуторок», построенных по опубликованным чертежам, на школьных соревнованиях видели немало.

В нашем кружке названная схема также нашла своих приверженцев, которые в конце концов весьма высоко отзывались о конструкции и летных характеристиках «юниорки». Надо отметить, что такие аппараты у нас эксплуатируются и по сегодняшний день, но теперь уже с доработанными МДС-1,5 в дизельном варианте (здесь изо всех сил приходится удерживаться от «песни-плача» по поводу как качества МК-17 в современном исполнении, так и уровня требуемых доработок для МДСа: же основная тема разговора касается модели, а отечественные двигатели заслуживают отдельных статей).

Когда же появилась необходимость обеспечить «середняков» новой хорошей надежной техникой, мы пришли к выводу: наилучший вариант — перепроектировка отлично зарекомендовавшей себя «полуторки» под чемпио-натные нормы. Так как мы изначально базировались на четко очерченных границах требований (сверхнадежность эксплуатации в не слишком умелых руках при обеспечении стабильных результатов на уровне первого разряда), то все быстро стало на свои места. Двигатель — сильно доработанный КМД (с дизелем ребята знакомы гораздо лучше, чем с «капилкой», а поэтому и эксплуатируют его гораздо увереннее; а после доработок КМД при высокой надежности способен развивать мощность на уровне, достаточном как минимум для первого разряда), модель под него — в соответ заслуживают отдельных статей).

Когда же появилась необходимость обеспечить «середняков» новой хорошей надежной техникой, мы пришли к выводу: наилучший вариант — перепроектировка отлично зарекомендовавшей себя «полуторки» под чемпио-натные нормы. Так как мы изначально базировались на четко очерченных границах требований (сверхнадежность эксплуатации в не слишком умелых руках при обеспечении стабильных результатов на уровне первого разряда), то все быстро стало на свои места. Двигатель — сильно доработанный КМД (с дизелем ребята знакомы гораздо лучше, чем с «капилкой», а поэтому и эксплуатируют его гораздо увереннее; а после доработок КМД при высокой надежности способен развивать мощность на уровне, достаточном как минимум для первого разряда), модель под него — входного типа, обеспечивающих хорошие летные результаты (конечно, при максимальной доступности, простоте и технологичности!). Самим же моделистам-спортсменам среднего уровня очень г.о-лезно более четно определять нак свои возможности, тан и границы требований н проектируемой ими технине.

В любом случае журнал рад представить сегодня вниманию таймеристов новую разработку модели именно переходного типа. Как нам кажется, можно считать это одним из наиболее оптимизированных решений. Оно воплотило в себе опыт многих прошлых лет наряду со знаниями сегодняшнего уровня, и в сумме с гарантированными надежными (а это более чем важно именно на среднем спортивном уровне!) летными результатами будет способствовать удержанию «на плаву» массовой школы таймерных. При этом необходимо все же заметить, что предлагаемая разработка рассчитана на тех, кто накопил хотя бы небольшой опыт в авиамоделизме и перед нем не возникнет вопросов в методах выбора и обработки древесины и ее склеивания (что, впрочем, касается всех моделей, тан или иначе рассчитанных на участие в соревнованиях).

ствии с удачной схемой. Возможно, кто-то станет оспаривать выгодность и перспективность подобного решения. Но, уверены, это будут моделисты, мало знакомые с особенностями и условиями современных массовых кружков.

Итак, новая таймерная — по старой, надежной схеме. А ведь, собственно, и рассказывать-то о ней слишком подробно нет никакой необходимости: и так все ясно из приведенных рисунков! Поэтому остановимся лишь на моментах, не очень широко известных. В первую очередь это касается, например, выбора древесины. Так, на многих деталях мы использовали осину (не путать с ольхой или тополем!). В большинстве случаев «старики» скажут, что лучше была бы липа. Но при одинаковой плотности осина при диагональном наборе каркаса выигрышнее — она жестче и тверже. Именно благодаря особенностям этой легкой древесины удалось создать удивительные по прочности и жесткости крыло и стабилизатор.

Особого внимания заслуживает и выбор сосны для продольных элементов каркаса. При наличии «музыкальных» сортов плотностью 0,4… 0,45 г/см3 удается, например, на крыле уложиться на продольных деталях в массу до 95 г (это даже в сумме с фанерной стенкой лонжерона, установленной без разрывов на всем размахе!). При аналогичной плотности осины масса всего комплекта кажущихся переумощненными нервюр (при их толщине в 3 мм и 6 мм) также равна примерно ПО г. В сумме появляется возможность создать уникальное, очень прочное и жесткое на кручение крыло массой всего 230 г в готовом обтянутом виде. При аккуратной сборке с ис-попьзованием неизменной пластифицированной смолы типа К 153 и тщательном отборе древесины у нас при данной схеме и размерах деталей ре-| ордное значение массы — 214 г.

Так же нужно подходить и к фюзеляжу. При сосне плотностью 0,42 г/см’ можно построить очень прочную силовую балку, в сборе весящую не более 110г. Важно не забыть, что наилучшие механические характеристики будут получены, только если годовые слои на торцах заготовок будут располагаться параллельно большей стороне сечения. Пилон крыла собирается отдельно и монтируется (на смоле) на законченной балке.

С аэродинамической точки зрения новая таймерная имеет ряд особенностей. На крыле использован тонкий (особенно для условий каркаса без жестких зашивок лобика) профиль плоско-выпуклого типа с острой турбулизирующей передней кромкой. Возможность применения столь тонкого профиля обеспечена высокой крутильной жесткостью каркаса с диагональными мощными нервюрами и обшивкой из толстого лавсана. Кроме того, общая схема заданных круток крыла, рассчитанная на условия надежного старта без привлечения какой-либо механизации, приводит к необычным выкосам двигателя. Не удивляйтесь, если при облетах новой модели выявится необходимость в отклонении оси винта влево!

Облет таймерной предложенного типа проходит без проблем. Однако в экстремальных ситуациях вы будете поражены «неистребимостью» модели и по достоинству оцените схему с отъемными «ушками» крыла. В общей сложности, несмотря на полное отсутствие «космических» композитов, при хорошей сборке каркаса на нужных смолах эксплуатационная прочность модели гораздо выше, чем у современных супертаймерных с «дюралевыми» крыльями. Новая машина совершенно не капризна с точки зрения точности и силы броска при старте, что однозначно делает ее выигрышнее для спортсменов среднего уровня.

Взлет происходит по растянутой правой спирали — за семь секунд работы двигателя выполняется от половины до одного целого витка. Остановка мотора — перезаливом топлива. Питание под давлением, отбираемым из картера через простейший штуцер-клапан. Тормоз винта в нашем случае не нужен, тан как дизель останавливается намного быстрее, чем разжатая «калилка».

КМД дорабатывается по следующим позициям: за счет подбора цилиндро-поршневых пар или хромирования и притирки поршня увеличивается компрессия; головка с цилиндром «заваливается» назад для предотвращения сползания шатуна с коленвала; задняя золотниковая стенка в соответствии с ранними публикациями в журнале поворачивается на 900 и дорабатывается либо, что еще лучше, изготавливается новая по типу «Ритма» с раскрытыми проходными сечениями (в зависимости от технического состояния двигателя сечение футорки карбюратора может быть увеличено до 0 7 мм). Кроме того, расширяется средний перепускной канал в картере, рубашке и гильзе цилиндра и перетирается контрпоршень, который, как правило, излишне туг и растягивает при нагреве впрх гильзы. По центру камеры сгорания в контрпоршне можно выполнить до трех отверстий и 1 мм на глубину до 1,5 мм. На некоторых | образцах моторов при применении топливных смесей с высоким содержанием амилнитрита это дополнительно стабилизирует режим работы на высоких оборотах и повышает мощность.

Максимальное внимание нужно уделить подбору оптимального воздушного винта. И сожалению, опыт прошлых лет не дает статистических данных, пригодных для наших условий. Поэтому в любом случае придется заняться экспериментированием. Мы используем винт с узкими лопастями, увеличенным шагом и диаметром. Теоретически при форсированном дизеле эта модель по высоте взлета может мало уступать даже машинам, оборудованным сверхмощными «калилками». Только важно учитывать при расчетах, что дизель не способен (с разгоном модели) на столь выраженную раскрутку: зато он выгоднее на начальных этапах взлета в связи с повышенной тягой и увеличенным КПД винта большого диаметра.

В. НИКОЛАЕВ,

руководитель кружка

Рекомендуем почитать СТИМУЛЯЦИЯ РАСТЕНИЙ ТОКОМ Купил в магазине саженцы — две яблоньки-восьмилетки. Корни голые, без земли. Приживутся ли? Посадил по всем правилам агротехники. Одна вскоре стала подавать признаки жизни, а вторая —... Антенная приставка Этот совет наверняка заинтересует читателей, имеющих стационарные радиовещательные приемники (ламповые или транзисторные супергетеродины). Эффективность работы такого аппарата во многом...

Бесконкурентное развитие композитной и «дюралевой» техники в чемпионатном классе свободнолетающих Р2С, н сожалению, имеет и негативные стороны. В первую очередь это касается массовости и популярности таймерных. Дело в том, что технологии, обеспечивающие в элитной группе унинальные результаты, далеко не тан доступны в обычных кружковских условиях. По-пытни следовать приемам мастеров также совершенно не гарантируют ожидаемых летных и технических данных в связи с множеством тонкостей на всех этапах создания моделей. Причем начиная от выбора исходных материалов, клеев, технологий, оснастки и кончая вопросами балансировки и отладки машин, изначально проектируемых под единичные супердвигатели. На важном месте стоит и проблема дефицитности тех же материалов и клеев.

Бесконкурентное развитие композитной и «дюралевой» техники в чемпионатном классе свободнолетающих Р2С, н сожалению, имеет и негативные стороны. В первую очередь это касается массовости и популярности таймерных. Дело в том, что технологии, обеспечивающие в элитной группе унинальные результаты, далеко не тан доступны в обычных кружковских условиях. По-пытни следовать приемам мастеров также совершенно не гарантируют ожидаемых летных и технических данных в связи с множеством тонкостей на всех этапах создания моделей. Причем начиная от выбора исходных материалов, клеев, технологий, оснастки и кончая вопросами балансировки и отладки машин, изначально проектируемых под единичные супердвигатели. На важном месте стоит и проблема дефицитности тех же материалов и клеев.