На ВДНХ открылся новый павильон «Атом». На нескольких этажах разместилась экспозиция, рассказывающая об истории и перспективах мировой атомной энергетики.

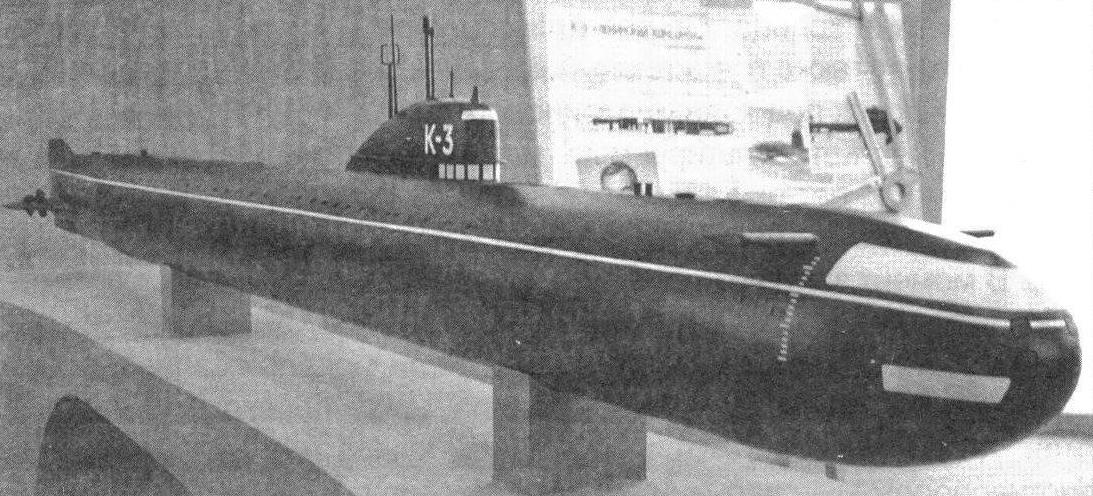

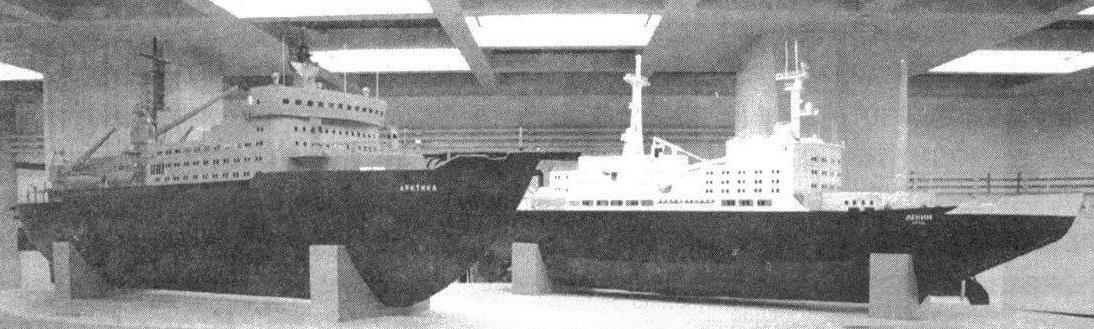

На самом нижнем этаже — выставка «Советский атомный проект», где наглядно показано, насколько трудный путь пришлось пройти нашей стране, чтобы в условиях послевоенной разрухи догнать и перегнать США в развитии новых технологий. Создание атомного оружия и средств его доставки в двух державах развивались параллельно. На верхних этажах представлены самые новейшие разработки российских ученых в области мирного атома: макеты перспективных реакторов и арктических ледоколов. Ну а между этими экспозициями, на втором этаже, находится самый интересный, пожалуй, раздел — «Время первых», посвященный романтической эпохе 1950-1960-х годов. В этот период были построены первые АЭС и первый атомный ледокол «Ленин», человек полетел в космос, появились идеи самых различных транспортных средств. Казалось, еще немного — и мы будем летать на атомных межконтинентальных лайнерах, ездить на автомобилях с ядерными реакторами…

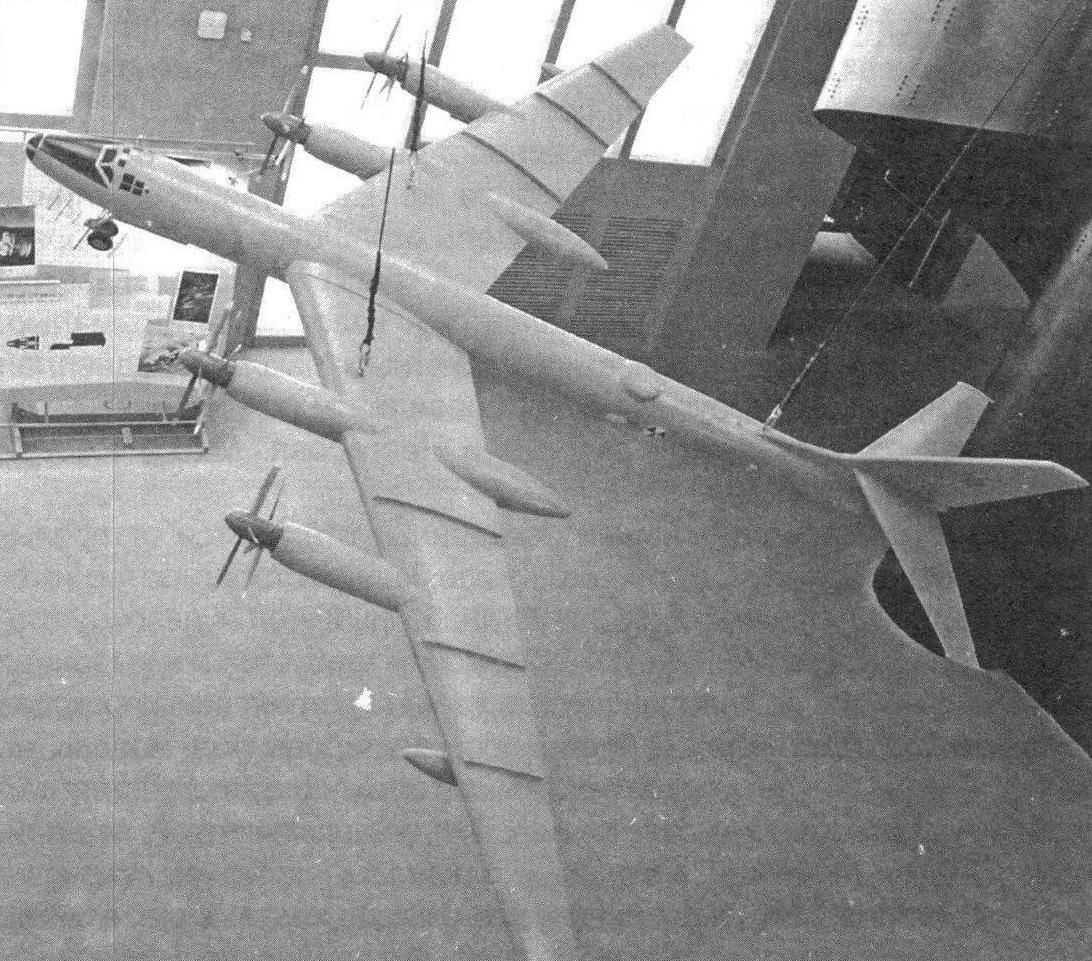

В середине 1950-х годах в конструкторских бюро А.Н. Туполева, В.М. Мясищева, Н.Д. Кузнецова и А.М. Люльки развернулись широкомасштабные работы по созданию стратегических атомных бомбардировщиков. Под руководством инженера-конструктора Курчатовского института Владимира Иосифовича Меркина были спроектированы авиационная ядерная силовая установка и радиационная защита для экипажа. В 1959 году начались испытания реактора на стенде, а в 1961 году в воздух поднялся самолет Ту-95 ЛАЛ (летающая атомная лаборатория) с ядерной силовой установкой на борту, расположенной в средней части фюзеляжа. Кабину пилотов от нее отделяла композиционная защита из 50-мм свинцовой плиты и пакеты из полимерных материалов толщиной 150 мм. Всего в 1961 году было выполнено 34 полета на Ту-95 ЛАЛ как с холодным, так и с работающим реактором. Испытания прошли штатно, радиационная защита оказалась эффективной. В дальнейшем появился проект самолета Ту-119 с ядерными двигателями НК-14А на базе пассажирского Ту-114, и рассматривалась возможность применения ядерной силовой установки на сверхзвуковом пассажирском лайнере Ту-144.

В середине 1960-х годов к работам по созданию атомной авиационной техники подключилось ОКБ О.К. Антонова. Там на основе транспортного «Антея» построили самолет противолодочной обороны Ан-22 ПЛО с продолжительностью непрерывного боевого патрулирования не менее 50 ч. Автономность ограничивалась только утомляемостью экипажа и необходимостью регламентного обслуживания вспомогательного оборудования. Взлет и посадка осуществлялись на керосине, а полет на крейсерской скорости — с использованием источника атомной энергии. Всего в начале 1970-х годов было совершено 23 испытательных полета, в том числе и с работающим реактором, но в 1975 году программу закрыли. В эти же годы в СССР и США проводились исследования с целью изучения возможностей использования атомных силовых установок на вертолетах и дирижаблях. Однако они тоже не были воплощены в жизнь. Помимо высокой стоимости, основной причиной прекращения работ стала опасность радиационного загрязнения земной поверхности в случае катастрофы летательного аппарата.

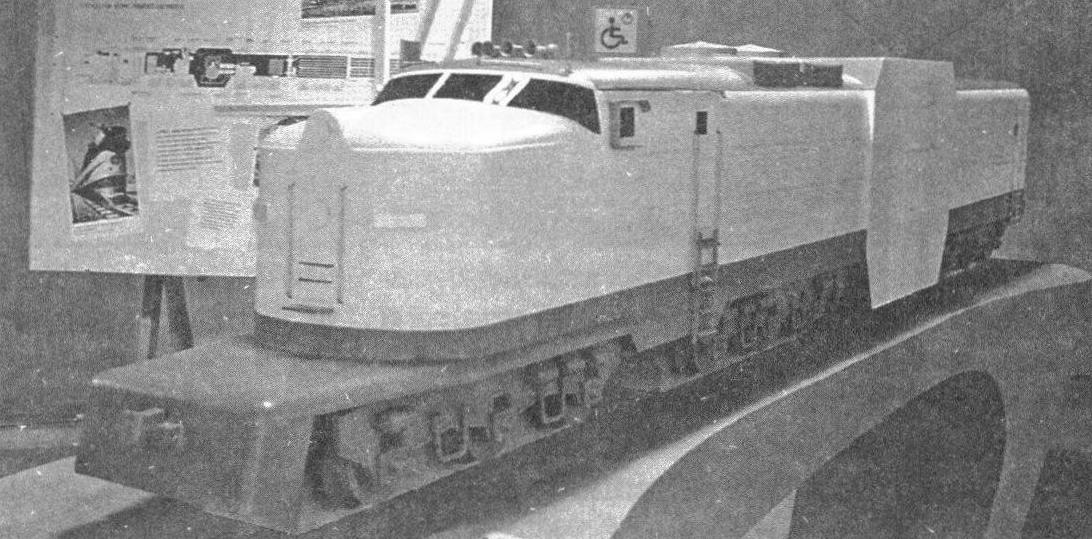

Планировали использовать атомную энергию и на наземных транспортных средствах. Так, например, в 1957 году промышленный дизайнер Джим Пауэрс показал концепт-кар с силовой установкой Ford Nucleon. Но это был только макет для рекламных целей, поскольку компактных ядерных реакторов для автомобилей тогда не существовало. Не был реализован в металле и детальный проект «атомного поезда» — локомотива Х-12, представленный в 1956 году на выставке в Нью-Йорке.

Вполне работоспособная передвижная полностью автономная атомная электростанция ТЭС-3 (транспортабельная электростанция) для эксплуатации в удаленных регионах появилась в СССР в 1950-х годах. Установка была создана в Лаборатории «В» (будущий Физико-технический институт Обнинска) под руководством Юрия Анатольевича Сергеева. Предусматривалось, что ТЭС-3 сможет сама доехать к новому поселку на дальнем Севере или промышленному объекту, а затем в течение длительного времени будет обеспечивать их электроэнергией. Все оборудование размещалось на четырех гусеничных машинах. На первой — сам реактор; на второй — парогенераторы, компенсатор объема и циркуляционные насосы для подпитки первого контура реактора; на третьей — турбогенератор; на четвертой — центральный пункт управления. Шасси машин собирали в Ленинграде, в ОКБ Кировского завода на базе удлиненного тяжелого танка Т-10 с дополнительными опорными катками. Всего было построено два опытных образца ТЭС-3. В 1961 году один из них был введен в эксплуатацию и проработал в штатном режиме до 1965 года, исчерпав запланированный ресурс.

Несмотря на успешный опыт, в 1967 году тему передвижных АЭС закрыли, а приоритетным в нашей стране стало направление плавучих автономных атомных электростанций. Тем не менее, полученный в ОКБ Кировского завода опыт был использован при создании бронированной боевой машины с повышенной защитой от радиации. Опытный образец ВТС (высокозащищенное транспортное средство), известного также как проект «Ладога», был реализован в начале 1980-х годов на шасси танка Т-80 с газотурбинным двигателем. В 1986 году он успешно использовался в зоне аварии Чернобыльской АЭС. Машина прошла в зоне повышенной радиации 4000 км, и после дезактивации вернулась на завод.

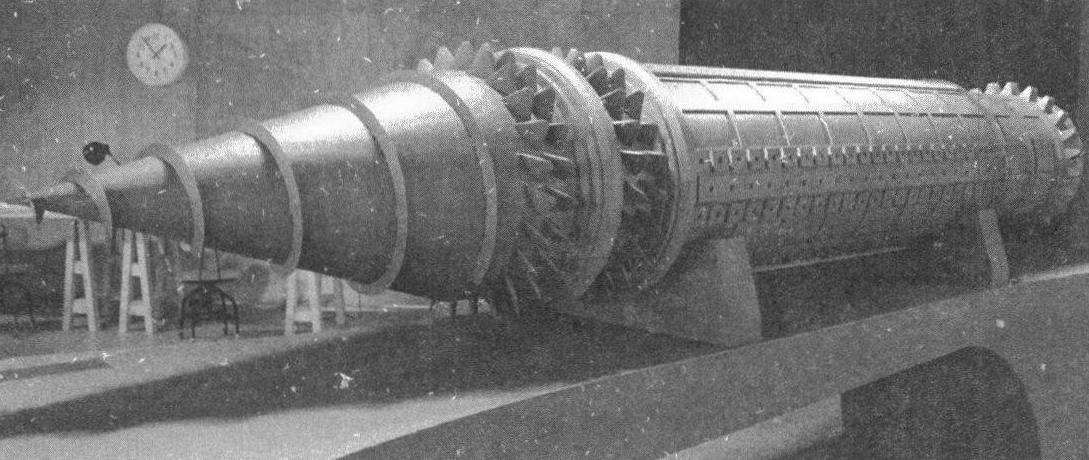

Еще одна модель необычного аппарата, представленного в экспозиции выставки — «Подземная лодка». Это изобретение советского конструктора Александра Иосифовича Требелева. Он изучал механику движения обыкновенных кротов, способных рыть тоннели с невероятной скоростью. На основе этих исследований он разработал скоростной самоходный бур, названный им «Подземоход». Опытный образец сделали на МЗМА, и он успешно прошел испытания на Урале, на горе Благодать. Позднее его планировали задействовать на столичных стройках, в частности на прокладке тоннелей метро. Постепенно Требелев пришел к выводу, что полностью потенциал его изобретения сможет раскрыться только при использовании мощного (ядерного) источника энергии. Но, к сожалению, атомная «Подземная лодка» так и не была построена. Похожие разработки в середине прошлого века существовали и в других странах, но они также остались лишь в головах изобретателей или на бумаге.

Андрей НИКИТИН