Стрелочным прибором магнитоэлектрической системы (см. «М-К» № 3 за 1984 г.) можно измерять сравнительно небольшие токи, не превышающие по величине тысячных долей ампера (сокращенно А). Поэтому такой прибор получил название миллиамперметр (1 мА=0,001 А). Если на подвижную рамку намотать большое число витков очень тонкого провода Ø 0,02—0,05 мм, чувствительность прибора сильно возрастает и им можно будет измерять токи в десятки или сотни микроампер (1 мкА=0,001 мА). Такой прибор называется микроамперметр.

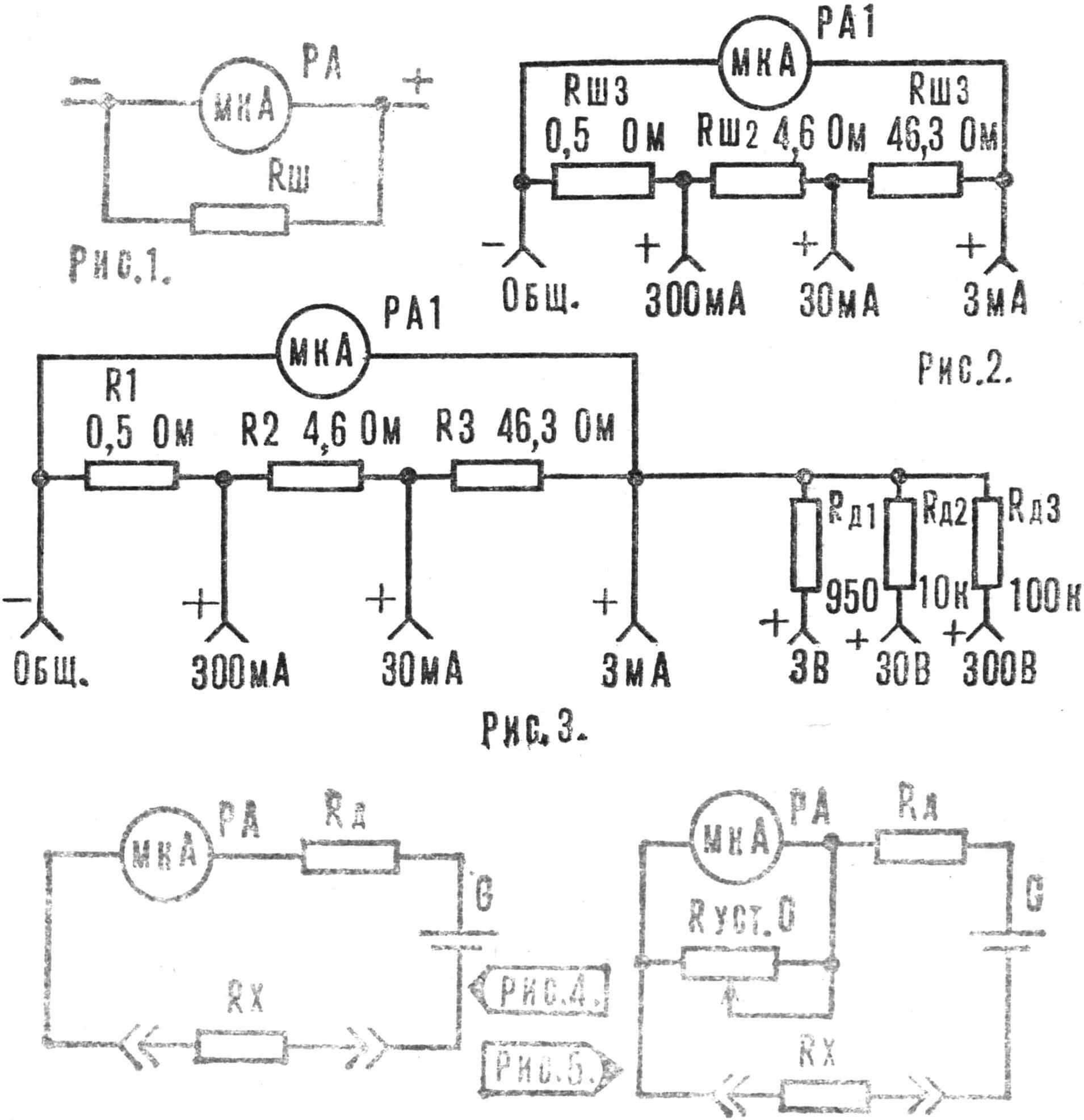

А как измерить ток, скажем, в несколько ампер? Как вы уже, вероятно, догадались, для этого нужен амперметр. Но где же взять такой прибор? Оказывается, эта задача решается сравнительно просто: параллельно стрелочному индикатору РА подсоединяют резистор Rш (рис. 1) с малым сопротивлением — шунт. Ток теперь, разветвляясь, проходит по двум ветвям — через шунт и через подвижную катушку. Чем меньше сопротивление шунта, тем большую часть измеряемого тока он пропускает, защищая таким образом катушку от повреждения.

Итак, для измерения токов нужны амперметр, миллиамперметр и микроамперметр. Однако иметь три отдельных прибора только для измерения тока дорого и неудобно, поэтому обычно пользуются самым чувствительным из них — микроамперметром и набором шунтов.

Сопротивление шунта выбирают из условия, чтобы протекающий через подвижную катушку ток не превышал предельного значения Iн, соответствующего полному отклонению стрелки. Если известно сопротивление рамки измерительного механизма Rпр и его номинальный ток Iн, сопротивление шунта Rш для заданного тока IН можно рассчитать по формуле:

Rш = Rпр*Iн/(I — Iн).

Предположим, у вас есть микроамперметр с данными: Iн =200 мкА, Rпр = = 720 Ом. Чтобы увеличить предел его измерения, скажем, до 3 мА, сопротивление шунта должно быть равно:

Rш = 720*0,0002/0,003—0,0002 ≈ 51,4 Ом.

В многопредельных приборах применяют так называемый универсальный шунт, состоящий из нескольких последовательно соединенных резисторов. К примеру, универсальный шунт, рассчитанный на три предела измерения 3, 30 и 300 мА, состоит из трех резисторов (рис. 2). Причем, полное сопротивление универсального шунта соответствует наибольшей чувствительности измерителя (3 мА).

Если нужен прибор с большим числом пределов измерений, соответственно увеличивают и общее количество резисторов, составляющих универсальный шунт:

Rшу = Rш1 + Rш2 + Rш3 + … + Rшп.

Полное сопротивление универсального шунта обычно рассчитывают по формуле:

Rшу = Rпр/(I1/Iн-1) = 720/(0,003/0,0002 — 1) ≈ 51,4 Ом.

где Rпр — сопротивление рамки микроамперметра (720 Ом), IН — номинальный ток (200 мкА), I1 — наименьший предел измерения при универсальном шунте (3 мА).

Обозначим через I2 предел измерения 30 мА и через I3 предел измерения 300 мА. Тогда сопротивления шунтов Rш2 и Rш3, соответствующие этим пределам, будут:

Rш3 = Iн(Rпр + Rшу)/I3 = 0,0002(720+51,4)/0,3 ≈ 0,5 Ом,

Rш2 = Iн(Rпр + Rшу)/I2 — Rш3 = 0,0002(720+51,4)/0,03 — 0,5 = 4,6 Ом.

Rш1 = Rшу — Rш2 — Rш3 = 51,4 — 4,6 — 0,5 = 46,3 Ом.

Аналогично рассчитывают универсальный шунт и для других пределов измерения.

Посмотрим теперь, как с помощью многопредельного миллиамперметра можно измерять напряжения постоянного тока. Для этого прибор нужно превратить в вольтметр и подключать его параллельно участку электрической цепи, напряжение на котором нужно измерить (см. «М-К» № 3 за 1984 г.). Сопротивление вольтметра должно быть достаточно велико, чтобы через него проходил возможно меньший ток, — погрешности измерений будут тогда минимальные.

Однако сопротивление миллиамперметра, о котором шла речь выше, даже на наименьшем пределе 3 мА невелико. Оно определяется общим соппротивлением двух параллельно включенных цепей — рамки прибора Rпр = 720 Ом и универсального шунта Rшу = 51,4 Ом:

R = Rпр*Rшу/(Rпр + Rшу) = 720*51,4/(720+51,4) ≈ 48 Ом.

Если, к примеру, с помощью такого прибора попытаться измерить напряжение батареи 3336Л, то даже на самом малом пределе 3 мА, когда сопротивление имеет максимальное значение, через прибор потечет ток, более чем в 30 раз превышающий предельный, и измеритель может выйти из строя:

I = U/R = 4,5/48 ≈ 0,09A

Чтобы этого не произошло, последовательно с вольтметром включают добавочный резистор с таким сопротивлением, при котором протекающий через прибор ток не превышает предельного значения (в данном случае 3 мА).

Сопротивление добавочных резисторов рассчитывают по формуле:

Rд = U-Iн*Rпр/I,

где U — номинальное измеряемое напряжение (В), Iн номинальный ток (чувствительность) стрелочного индикатора (A), Rпр — сопротивление рамки (Ом), I — ток прибора с шунтом, соответствующий отклонению стрелки на всю шкалу (А).

Определим сопротивления добавочных резисторов к миллиамперметру для измерения постоянных напряжений на трех пределах: 3, 30 и 300 В (рис. 3):

Rд1 = (3-720*0,0002)/0,003 ≈ 950 Ом,

Rд2 = (30-720*0,0002)/0,003 ≈ 10 кОм,

Rд3 = (300-720*0,0002)/0,003 ≈ 100 кОм,

Точно так же рассчитывают величины добавочных резисторов, если хотят иметь другие пределы измерения напряжений.

Радиолюбителю часто бывает нужно определить сопротивление той или иной радиодетали или участка электрической цепи. Для этого ему необходим омметр. Он состоит из стрелочного индикатора, источника тока (обычно гальванический элемент) и добавочного резистора (рис. 4). Если замкнуть зажимы Rx , в цепи потечет ток, величину которого нетрудно определить по закону Ома:

I = U/Rпр + Rд

Сопротивление добавочного резистора выбирают таким, чтобы ток в цепи был равен номинальному току измерительного прибора. В этом случае отклонение стрелки до конца шкалы вправо будет соответствовать нулевому делению омметра (сопротивление равно 0). Если теперь к зажимам Rx подсоединить резистор, сопротивление которого нужно измерить, то общее сопротивление цепи возрастет, и ток, следовательно, уменьшится:

I = U/(Rпр + Rд + Rx)

Чем больше величина измеряемого сопротивления, тем меньший ток будет протекать через прибор, и, если оно станет бесконечно большим (обрыв цепи), ток через подвижную катушку прекратится, стрелка установится на крайнее левое деление шкалы, соответствующее Rx = оо. Шкалу прибора градуируют в омах, килоомах (1 кОм = = 1000 Ом) и в мегомах (1 МОм = = 1000 кОм).

Однако по мере разряда гальванического элемента ток в цепи уменьшается, и к концу срока его работы стрелка при полном отклонении не будет доходить до нулевой отметки омметра. Со «свежим» элементом стрелка, наоборот, может «зашкаливать». В обоих случаях точность измерения сопротивлений значительно снижается. Чтобы исключить погрешность, вызванную изменением напряжения источника питания, в омметрах предусмотрена специальная регулировка «Установка нуля» — переменный резистор Rycт.0, включенный параллельно стрелочному измерительному прибору (рис. 5).

Перед измерением сопротивления резистора зажимы Rx замыкают и, вращая ручку переменного резистора «Установка нуля», добиваются, чтобы стрелка индикатора отклонилась до нулевого деления шкалы. После этого к зажимам Rx подсоединяют резистор, сопротивление которого неизвестно, и по шкале отсчитывают его значение.

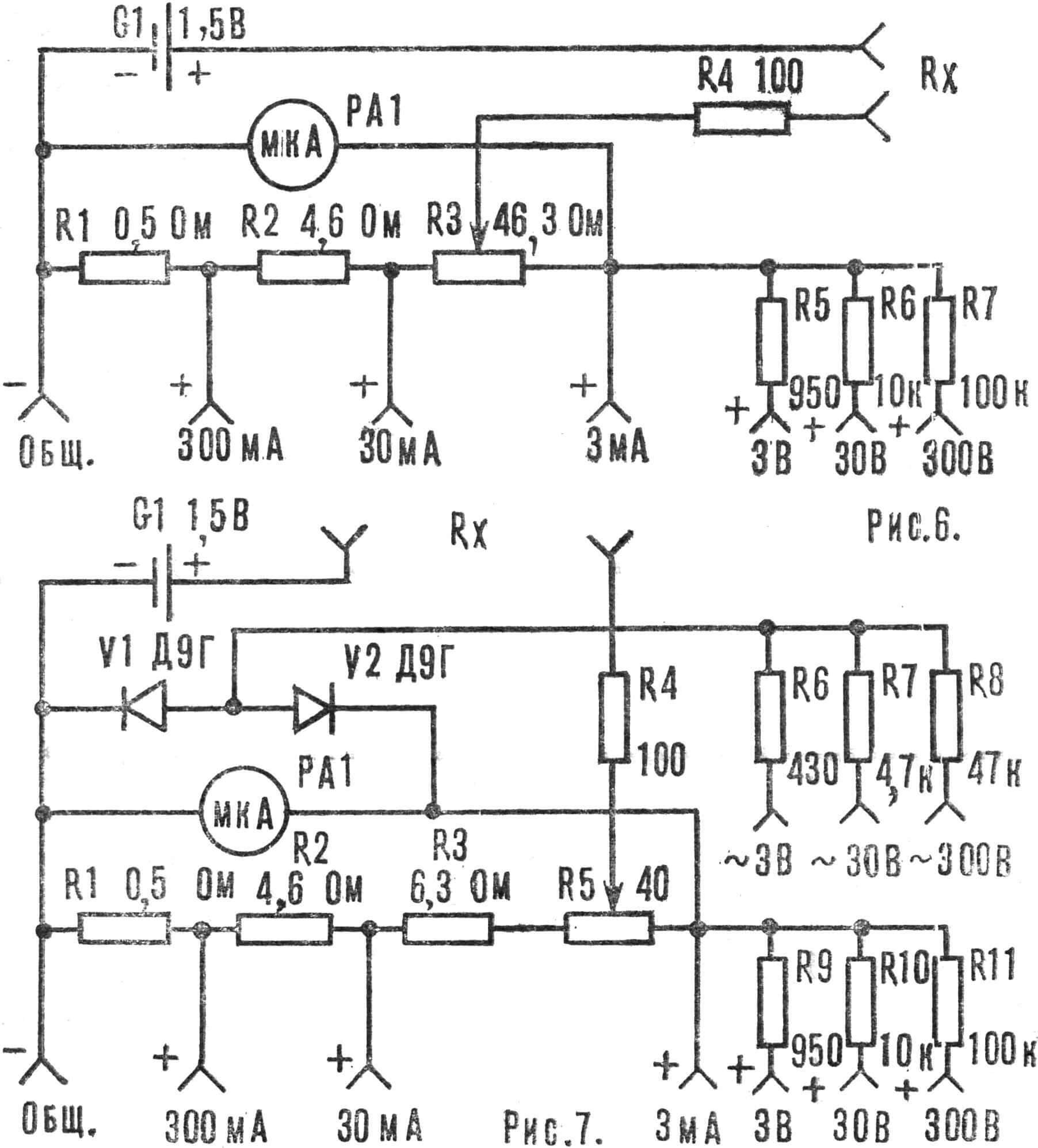

Чтобы приспособить миллиампервольтметр (см. рис. 3) для измерения сопротивлений, его нужно несколько видоизменить. Вместо постоянного резистора R3, входящего в состав универсального шунта, устанавливают переменный того же номинала (рис. 6). Движок этого потенциометра через добавочный резистор R4 подсоединяют к измеряемому сопротивлению Rx. Ко второму его выводу подключают положительный полюс гальванического элемента G1, а отрицательный соединяют с общим проводом прибора. Таким образом, измеряемый элемент Rx включают в цепь источника постоянного тока G1 последовательно с миллиамперметром (3 мА), чувствительность которого регулируют переменным резистором R3. Перед измерением зажимы Rx замыкают накоротко и, вращая движок R3, устанавливают стрелку прибора на крайнюю правую отметку шкалы — 0 омметра. Теперь положение стрелки будет зависеть от величины сопротивления между зажимами Rx.

До сих пор речь шла об измерениях только на постоянном токе. Но ведь множество электроприборов работает от сети переменного тока. Поэтому часто бывает нужно знать и величину переменного напряжения. Как же поступают в таком случае? Дополняют измеритель однополупериодным выпрямителем V1, V2 (рис. 7). Стрелочный индикатор измерит тогда постоянную составляющую выпрямленного (пульсирующего) напряжения. А поскольку она примерно в 2 раза меньше эффективного значения измеряемого напряжения, то и сопротивления добавочных резисторов для вольтметра переменного тока будут в 2 раза меньше, чем для вольтметра постоянного тока.

Общее сопротивление диодов V1, V2 составляет 150—200 кОм, поэтому их шунтирующее действие практически не сказывается, и диоды не отключают от микроамперметра, когда переходят с переменного тока на постоянный.

Есть еще одно отличие у последней схемы от предыдущей: сопротивление R3 (см. рис. 6) образуют два резистора R3 и R5 (рис. 7). Вызвано это вот чем. Гораздо удобнее подобрать готовый потенциометр с номиналом, близким к расчетному значению, и затем дополнить его отдельным резистором R3, чтобы вместе они составили сопротивление нужной величины.

Комбинированный прибор, о котором мы рассказали, сочетает в себе функции амперметра, вольтметра и омметра. Поэтому он называется ампервольтомметром или сокращенно авометром.

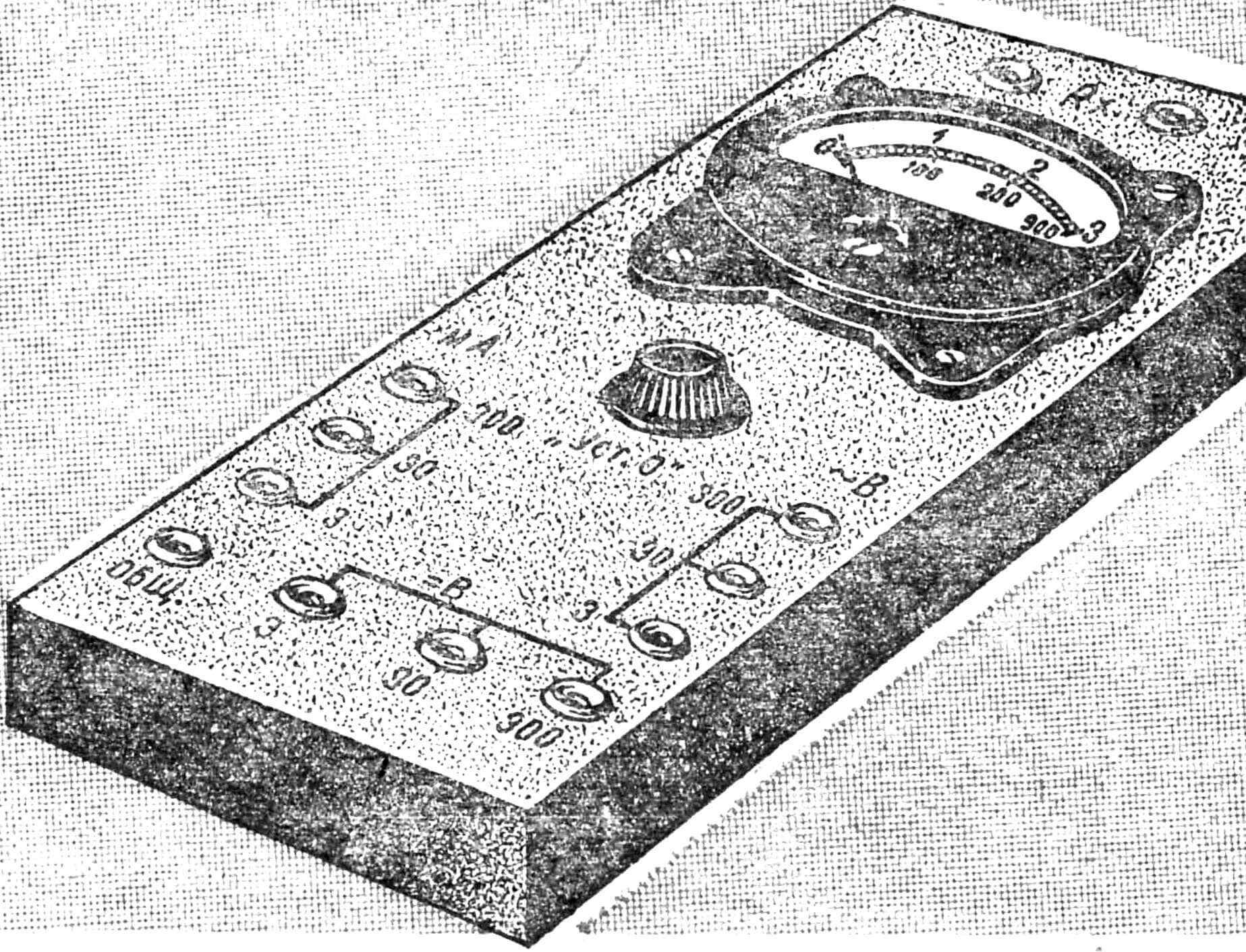

Авометр смонтирован на плате размером 190X100 мм, изготовленной из листового дюралюминия или гетинакса толщиной 3—4 мм. Кроме стрелочного индикатора, на ней расположены переменный резистор установки нуля омметра и 12 гнезд для подсоединения прибора при измерениях.

Шунты R1—R3 намотайте изолированным проводом с большим удельным сопротивлением (например, манганиновым) на корпусах постоянных резисторов ВС-0,25 или ВС-0,5 с номиналом не ниже 100 кОм. Для R1 провод следует взять 0 0.4—0,5 мм, для R2 — Ø 0,2—0,3 мм, а для R3 подойдет диаметром 0,08—0,1 мм. Проволочные резисторы мотают с запасом и после уточнения величины сопротивления часть витков затем отматывают.

После завершения монтажа приступают к налаживанию прибора и градуировке его шкалы. Сначала убедитесь в правильности показаний миллиамперметра. Включите последовательно с ним аналогичный контрольный прибор, источник постоянного тока, проволочный реостат и проверьте показания стрелочного индикатора в одной и той же точке на всех пределах измерения. Поскольку угол отклонения стрелки находится в линейной зависимости от тока, протекающего через подвижную катушку, можно заранее начертить шкалу для миллиамперметра. Добейтесь только, чтобы нулевое деление и отметки, соответствующие верхним пределам измерения, на новой шкале совпадали с крайними делениями старой шкалы.

Теперь приступайте к проверке вольтметра постоянного тока. Параллельно проверяемому прибору подключите контрольный вольтметр, регулируемый источник постоянного напряжения и уточните сопротивления добавочных резисторов на каждом из трех пределов. Установите по контрольному вольтметру напряжение 3 В и добейтесь совпадения показаний обоих приборов, подбирая величину резистора R9 (см. рис. 7). Таким же методом уточните сопротивления R10 и R11 для пределов измерения 30 и 300 В.

Налаживание вольтметра переменного тока сводится к уточнению сопротивлений резисторов R6—R8. В работе используют контрольный вольтметр переменного тока и регулируемый источник переменного напряжения (например, ЛАТР). Шкалы для пределов измерения 30 и 300 В практически идентичны с соответствующими шкалами вольтметра постоянного напряжения. Не совпадают лишь однозначные деления для пределов измерения 3 В. Поэтому шкалу переменных напряжений в интервале 0—3 В вычерчивают отдельно.

Шкалу омметра градуируют с помощью магазина сопротивлений или постоянных резисторов первого класса точности (например, типа УЛИ).

Внешний вид авометра показан в заголовке статьи.

А. ВАЛЕНТИНОВ