Конструкторское бюро А.Н. Туполева после окончания Великой Отечественной войны в течение какого-то времени, возможно из-за чрезмерной загрузки, в переходный период с поршневой на реактивную авиацию оставалось на старых позициях. Оно предпринимало неоднократные попытки улучшить характеристики Ту-2 установкой более экономичных и мощных двигателей. Последний опытный поршневой вариант Ту-2 появился в 1947 г.

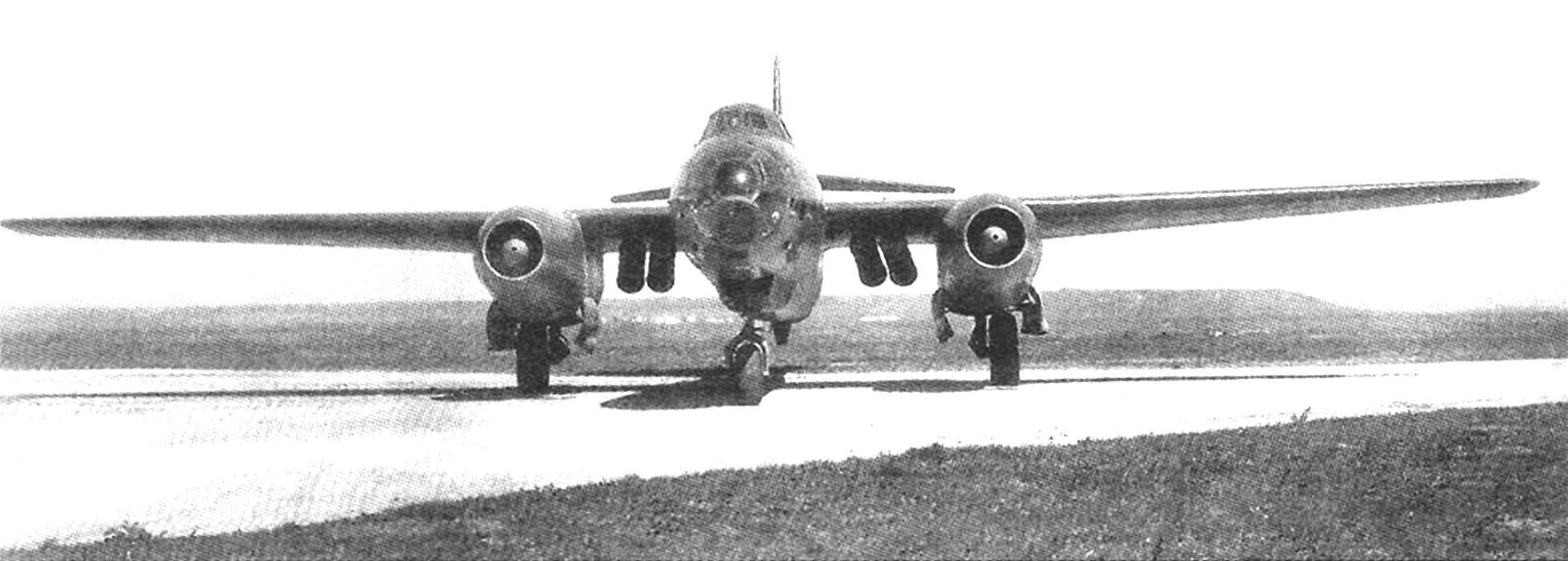

Создание фронтового бомбардировщика «81» с двумя реактивными двигателями ВК-1 началось в ОКБ А.Н. Туполева в соответствии с постановлением СМ СССР от 23 декабря 1948 г. Самолет представлял собой дальнейшее развитие проходившего государственные испытания реактивного бомбардировщика «73», работы по которому ОКБ вело с начала 1947 г.

В феврале 1949 г. поступил на испытания и показал хорошие результаты инициативно разработанный ОКБ С.В.Ильюшина самолет Ил-28 С двигателями РД-45Ф. К осени 1949 г. на него установили двигатели ВК-1, и самолет был запущен в серийное производство на трех заводах.

В некоторых публикациях высказывается предположение, что в мае 1949 г. на специальном заседании правительства рассматривались результаты испытаний самолетов Ту-14 и Ил-28 и якобы И.В. Сталин сделал выбор в пользу Ил-28. Это не в полной мере соответствует действительности. Совещание, действительно, состоялось, и, в частности, рассматривался вопрос о переделке самолетов под ВК-1.

Через три месяца Туполев добился принятия решения в свою пользу. Приводим выдержку из постановления Совмина СССР, подписанного Сталиным 28 августа 1949 г.

«Обязать министра авиационной промышленности Хруничева, главного конструктора Туполева и директора завода № 39 Семенова прекратить производство на заводе под бомбардировщик Ил-28 и начать подготовку серийного производства бомбардировщика Ту-14 с двумя ВК-1».

В серии «семьдесят третий» должен был получить обозначение Ту-14. Его силовая установка включала двигатели двух типов: один РД-500 и два РД-45. Строительство опытной серии началось в 1948 г. на московском авиазаводе № 23, но в связи с развертыванием производства самолетов с двумя двигателями на заводе № 39 задел на самолет «73» передали в Иркутск.

Это же постановление обязывало передать на серийный завод комплект чертежей и плазов, а первые пять серийных самолетов Ту-14 сдать к сентябрю 1950 г. Таким образом, ОКБ Туполева оказалось в затруднительном положении: не имея отработанного самолета — подготовить документацию на его производство.

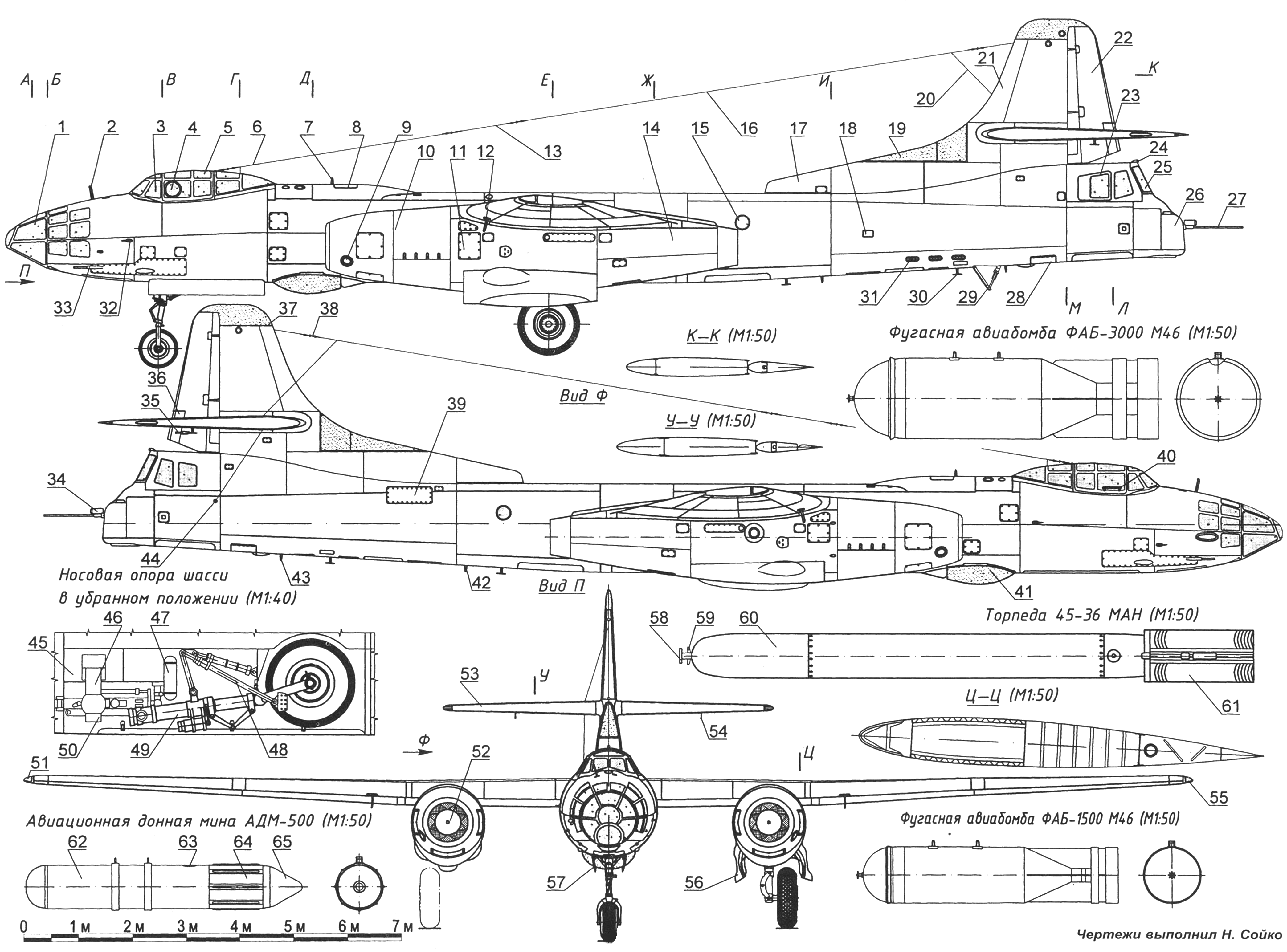

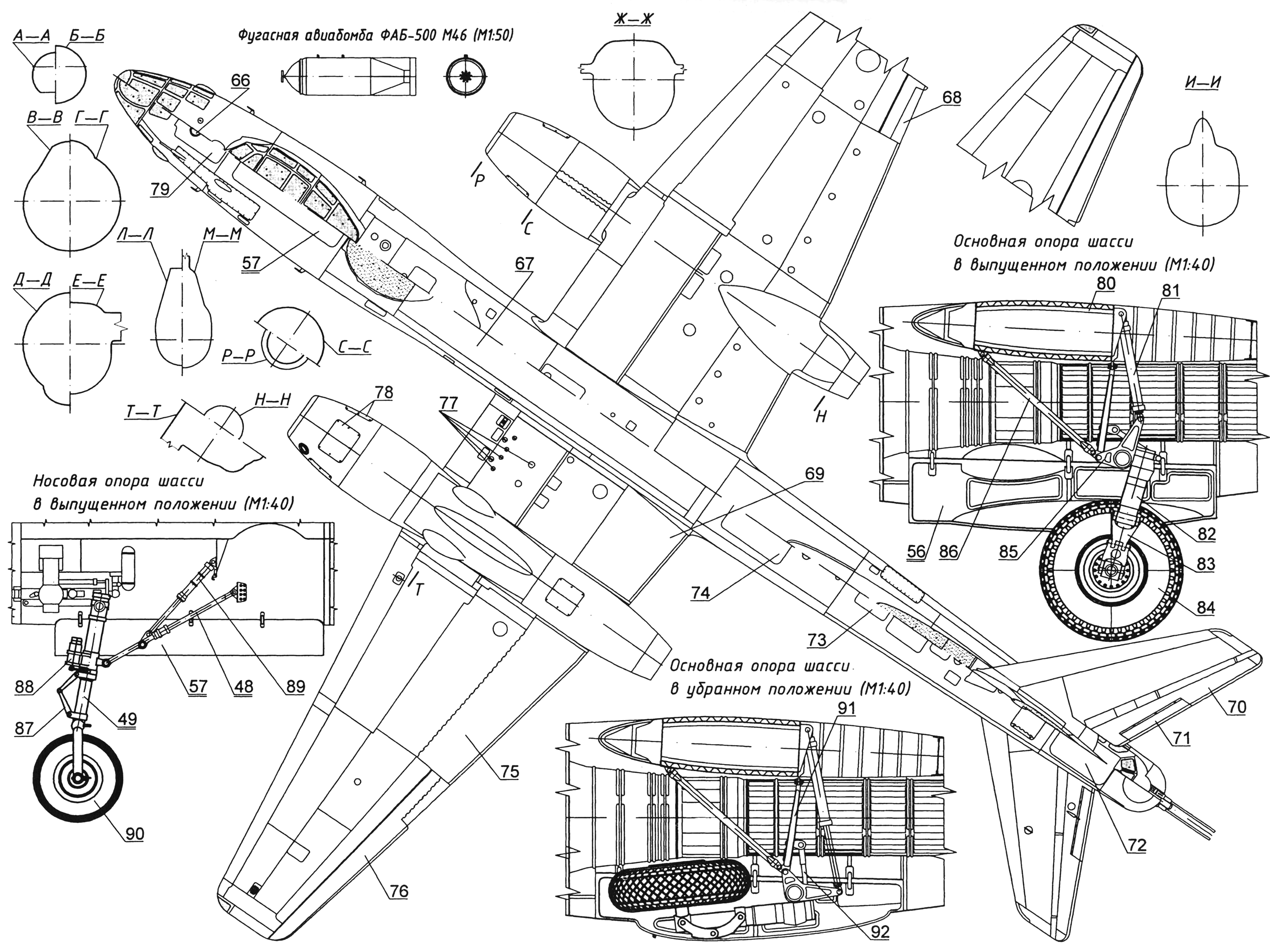

К сентябрю 1949 г ОКБ выполнило доработки самолета «73»: на месте третьего двигателя разместили кормовую стрелковую установку КДУ-81 с оптическим синхронным прицелом АСП-ЗП и гермокабину для стрелка-радиста. В связи с установкой кабины пришлось срезать нижнюю часть руля поворота, а стабилизатор установили на нулевой угол. Верхнюю и нижнюю огневые точки демонтировали. После этого в фюзеляже осталась еще одна гермокабина, назначения которой никто не знал.

Экипаж сократился с четырех до трех человек. Новый вариант получил одобрение. Для ускорения работ использовали планер самолета «73», увеличив диаметр носовой и центральной частей фюзеляжа; корму удлинили на 0,4 м. Расширение бомбоотсека обеспечило возможность подвески бомб нового образца — М-46. Установлены также типовое бомбовое вооружение и оптический синхронный прицел ОПБ-6ср.

На самолете улучшили конструкцию капотов, обеспечив более удобный доступ к двигателям при техобслуживании.

Заводские испытания закончились в январе 1950 г. Они оказались довольно удовлетворительными, но на Государственных испытаниях выявилась масса дефектов, подлежащих обязательному устранению.

В третьем пункте заключения ГНИКИ предпринимается попытка спасти престиж фирмы и самолет. В нем отмечается, что «… по своим ленто-техническим данным Ту-14 соответствует требованиям фронтового бомбардировщика и может быть рекомендован на вооружение и серийное производство в вариантах бомбардировщика и торпедоносца с кормовой пушечной установкой, обеспечивающей углы обстрела по требованиям ВВС при устранении дефектов и недостатков…»

Летом 1950 г. на заводе № 156 на самолете смонтировали доработанную кормовую установку, противообледенительные устройства крыла, хвостового оперения и воздухозаборников двигателей. В районе центроплана для увеличения грузоотсека сделали вставку длиной 430 мм (по-видимому, эта доработка преследовала далеко идущие цели), под люком техотсека установили воздушный тормоз, были внесены и другие изменения.

Самолет предъявили на испытания 29 октября 1950 г., закончили которые 5 января следующего года. В акте по их результатам отмечалось, что по дальности полета, объему оборудования, вооружению самолет Ту-14 ВК-1 соответствует ТТТ и незначительно не дотягивает до них по максимальной скорости и потолку.

Ту-14 уступал Ил-28 по максимальной скорости на 57 км/ч по практическому потолку — на 1300 м, по скороподъемности — в два раза, имел также худшие взлетно-посадочные характеристики.

Спасая самолет, Туполев обратился к командованию ВМС, делая упор на то, что размеры бомбоотсека Ту-14 обеспечивают подвеску торпед и авиационных мин.

В результате появился следующий компромиссный пункт.

«Учитывая, что в настоящее время не имеется современного скоростного бомбардировщика, позволяющего производить подвеску минно-торпедного вооружения, рекомендовать самолет Ту-14 в серийное производство для вооружения только авиации ВМС с использованием на аэродромах, имеющих взлетно-посадочные полосы длиной не менее 2500 м (к этому времени морская авиация имела лишь четыре аэродрома с такой ВПП. — Прим. авт.).

Ввиду большой длины разбега и большой взлетной дистанции (без ускорителей), а также недостаточной скороподъемности, Ту-14 не может быть рекомендован для использования в качестве фронтового бомбардировщика в ВВС Советской Армии…»

Подобное решение принималось при совершенно очевидном факте хотя энтузиастов торпедного оружия было предостаточно, классические торпеды уже отживали свой век.

В конце 1950 г. на самолете произвели очередные доработки: в бомбоотсеке установили торпедный мост, все необходимые системы для подготовки и сброса торпед, кабину штурмана дополнили прицелом низкого торпедометания ПТН-50.

Заводские испытания самолета начались 12 декабря, а с 19 января 1951 г. провели контрольные испытания в НИИ-15 ВМС. Ведущими по самолету были инженер В.Д. Кухаренко, летчики И.М. Сухомлин и А.Г. Биба. Испытания, начатые на аэродроме ЛИИ, продолжили на аэродроме Карагоз в Крыму.

4 августа 1951 г. министр ВМС вице-адмирал Н.Г. Кузнецов и командующий авиацией ВМС Е.Н. Преображенский подписали заключение с рекомендацией о принятии Ту-14 на вооружение.

В июле 1950 г. вышел первый серийный самолет Ту-14. Заводские испытания первых двух самолетов производил летный состав завода № 156. На самолете, предназначавшемся в качестве торпедоносца, пришлось несколько изменить переднее стекло кабины штурмана, чтобы обеспечить использование торпедного прицела.

Иркутский завод собирал по одному самолету в месяц и до конца года сдал пять машин, в течение 1951 г. построили 44 машины, из которых приняли 39. В 1952 г. производство увеличилось более чем в два раза — изготовили 89 Ту-14Т, а к середине следующего выпустили еще 16 самолетов. Таким образом, всего построено 148 самолетов Ту-14Т и принято военной приемкой — 147.

По другим данным, их было 89. Последняя цифра кажется вполне реальной или близкой к этому. При расчете количества самолетов, заказанных морской авиацией, нужно учесть, что в июне 1951 г. в НИИ ВВС поступил на испытания Ил-28 в варианте торпедоносца с торпедами РАТ-52. Не исключено также, что уступка командования флота, решившего принять на вооружение самолет Ту-14 в варианте торпедоносца, преследовала одну-единственную цель — выручить ОКБ Туполева, и по этой причине количество заказанных самолетов было незначительным.

Это подтверждается следующими соображениями.

По состоянию на начало 1951 г. в боевом составе морской авиации числилось 14 минно-торпедных авиационных полков (мтап), некоторые из них были вооружены самолетами Пе-2.

На самолеты Ту-14Т переучились пять мтап. По штату этого времени в каждом полку должно было находиться 30 боевых самолетов, но фактически среди них имелось три учебных Ил-28. Более того, некоторые полки были смешанными: две эскадрильи на Ту-14Т и одна — на Ил-28. На основании вышеизложенного можно предположить, что цифра — 147 самолетов несколько завышена.

Сроки перевооружения частей минно-торпедной авиации на самолеты Ту-14 и Ил-28 устанавливал приказ Военно-морского министра СССР от 21 апреля 1951 г. №0188.

Но еще в феврале 1951 г. приступил к переучиванию 5-й мтап ВВС Черноморского флота (ЧФ), и на воздушном параде, состоявшемся в августе в Москве, участвовало девять Ту-14. Их пилотировали морские летчики: В.М. Дубина, Н.И. Сизов, С.П. Ленский и другие. Вел группу летчик-инспектор боевой подготовки авиации ВМС полковник А.И. Фокин.

Силами летного состава полка с 23 июля по 15 декабря проводились войсковые испытания самолетов Ту-14Т. Переучился на Ту-14 и 124-й мтап ВВС этого флота.

На Тихоокеанском флоте (ТОФ) первым к освоению Ту-14 в марте 1952 г. приступил 567-й мтап 89-й мтад. Но поскольку аэродромов, пригодных для подобного типа самолетов, авиация не имела, переучивание производилось на аэродроме Украинка, где в это время базировались самолеты Ту-4 дальней авиации.

Весной 1952 г. на Ту-14 переучились 9-й мтап и сформированный в марте 1941-й мтап ВВС Северного флота. Всего ко второй половине 1952 г. на самолеты Ту-14 переучились (неполным составом) пять авиационных полков. Остальные минно-торпедные полки перевооружались на Ил-28.

Для перегонки самолетов сформировали эскадрилью в ВВС ЧФ. Ее командиром назначили Героя Советского Союза подполковника Г.В. Пасынкова. Несколько позже в ВВС ТОФ также сформировали перегоночную эскадрилью под командованием майора М.К. Соломинова.

Переучивание на реактивные самолеты означало переход авиации на новый качественный уровень, и это был объективный процесс.

Однако конструкторы Ту-14 не позаботились о создании самолетов с двойным управлением, предназначенных для переучивания летчиков и периодического контроля техники пилотирования. И если бы не самолет Ил-28У с двойным управлением, возможно, переучивание растянулось бы надолго и не оказалось столь благополучным.

Два типа самолета, пусть с близкими параметрами, требовали переосмысления в действиях, что вызвано значительным различием оборудования кабин летчиков. Рычаги управления, краны и пульты одинакового назначения находились в разных местах и операции приведения в действие какого-либо исполнительного устройства существенно отличались.

Приведем лишь несколько характерных примеров.

Так, на Ил-28У двухпозиционный кран воздушной системы уборки и выпуска шасси размещался в задней части пульта слева. О выпущенном положении шасси сигнализировала лампочка, и кран контрился специальной муфтой. На Ту-14 же кран уборки и выпуска шасси также находился слева, но впереди и имел три положения: «выпуск», «нейтрально», «убрано». После выпуска шасси следовало в этом убедиться по указателю давления в гидросистеме, выдержать 6 — 7 с и после этого обязательно установить кран в нейтральное положение.

Другой пример. Рычаг управления выпуском щитков на Ил-28У находился слева и для полного их выпуска следовало рычаг отклонить вперед и оставить в этом положении, проконтролировав угол выпуска щитков по указателю. На Ту-14 рычаг выпуска щитков также, как и шасси, имел три положения. Для выпуска щитков рычаг следовало отклонить в заднее положение и, убедившись по указателю, что щитки отклонены на необходимый угол, поставить нейтрально.

Пример третий. На Ил-28У рычаг аварийного торможения располагался слева и отклонялся вперед. Исправность системы контролировалась по манометру. Если педали ножного управления находились в нейтральном положении, то тормозились оба колеса. Если требовалось создать большее тормозное усилие на правом (левом) колесе, нажималась соответствующая педаль.

На Ту-14 для аварийного торможения использовались два, расположенных справа от сиденья летчика массивных рычага, которые перед посадкой требовалось установить в рабочее положение. Следовало также убедиться в зарядке гидроаккумулятора, а при необходимости подзарядить, используя вентиль на правой стороне кабины (для этого летчик должен был расстегнуть привязные ремни). Соответственно, левый (ближний) рычаг тормозил левое колесо, правый (дальний) — правое, усилие регулировалось величиной отклонения рычага. Емкости гидроаккумулятора хватало на четыре — пять импульсов торможения, что не всегда оказывалось достаточно для остановки самолета.

Имелось много других различий, не столь существенных. Разным был даже дизайн кабин — меньшая по размерам у Ил-28У обеспечивала прекрасный обзор и производила приятное впечатление, чего нельзя было сказать о более просторной, но мрачноватой, а потому и неуютной кабине Ту-14.

Методика запуска одинаковых двигателей на Ил-28 и Ту-14 тоже имела различия. Так, на Ту-14 напряжение электрической сети составляло 24 В и не изменялось, а на Ил-28 во второй половине раскрутки турбины подавалось уже 48 В. Это облегчало запуск. Была и другая причина затруднений с приведением двигателей Ту-14 в действие — это удлиненная в сравнении с Ил-28 труба из-за большой хорды крыла. На малых оборотах выходящие газы в такой трубе встречали большое сопротивление, и летчик должен был очень плавно открывать при запуске стоп-кран, контролируя обороты, температуру. «Недовольное» урчание двигателя на этом этапе являлось не проявлением его характера, а следствием неграмотных действий пилота и могло закончиться выводом турбины из строя.

Летчики минно-торпедной авиации, несмотря на объективные и субъективные трудности, переучивались на реактивные самолеты охотно. Они были уверены, что реактивные двигатели надежнее поршневых, менее шумные и у них много и других преимуществ.

В начале подготовки летчики совершали от шести до десяти вывозных и контрольных полетов на Ил-28У с инструктором. Затем в составе штатного экипажа на самолете Ил-28У летчик выполнял десять самостоятельных полетов в простых условиях и считался подготовленным к переходу на Ту-14. Далее следовали длительные тренажи на рабочих местах в Ту-14 с тем, чтобы пилот лучше ориентировался в кабине и четко знал расположение приборов.

Процедура допуска летчика к вылету на Ту-14 оригинальностью не отличалась. Летчик-инструктор выполнял с обучаемым два-три полета. Летчик располагался или рядом или сзади инструктора, на корпусе гироскопа автопилота. При ознакомительном полете в зону инструктор демонстрировал выполнение полета на одном задросселированном двигателе, глубокие и мелкие виражи, боевые развороты, включение и применение автопилота. После этого производились один — два полета по кругу с уходом на второй круг. Пилотировал самолет инструктор, поясняя свои действия. Обучаемый летчик наблюдал за действиями инструктора. После посадки самолет заруливал на стоянку.

Инструктор опрашивал обучаемого и выяснял его готовность к самостоятельному вылету. Получив указание, летчик занимал место пилота, а инструктор оставался на земле.

После установления связи с руководителем полетов по УКВ-радиостанции РСИУ-3 летчик, проверяя выпуск, выруливал на предварительный старт.

На рулении самолет был устойчив, но требовал повышенных, по сравнению с более легким (на 3 — 4 т) Ил-28У оборотов двигателей. Тормоза колес могли быстро перегреваться, и пользоваться ими следовало с осторожностью. В целях предотвращения случаев выхода из строя резиновых покрышек и колес рекомендовалось тормозить импульсами с малым давлением.

Взлет на Ту-14 с нормальной взлетной массой был проще в сравнении с Ил-28. За счет увеличенной базы шасси разбег происходил устойчиво, отрыв переднего колеса контролировать было проще, чем на Ил-28, имевшем тенденцию к его прогрессивному подъему.

Однако, самолет набирал скорость медленно, и создавалось впечатление, что двигатели имеют меньшую тягу. Нервы некоторых летчиков не выдерживали — и они «подрывали» самолет, еще не набравший нужной скорости. 29 июня 1953 г. по этой причине произошла катастрофа самолета Ту-14, пилотируемого летчиком 46-го мтап авиации ТОФ старшим лейтенантом Юрчиковым (самолеты Ту-14 этот полк получил от 567-го мтап, перевооруженного на Ил-28). Полеты производились с аэродрома Кневичи, имевшего в это время ВПП длиной 2 км, в то время как расчетная длина разбега составляла 1900 м. Взлетавшие перед этим самолеты отрывались всего лишь за 100 -120 м до обреза ВПП, что уже создавало предпосылку для летного происшествия. И оно произошло. Летчик «подорвал» самолет на малой скорости и машина приземлилась за обрезом полосы на выкорчеванные пни. Носовая часть самолета разрушилась, и штурман самолета старший лейтенант И. Меламуд — человек редчайших способностей и обаяния, дважды безупречно сдававший экзамены в академию с оценкой отлично, погиб.

После отрыва от земли Ту-14, в отличие от Ил-28, нуждался в выдерживании. Многие летчики были убеждены-двигатели самолета Ту-14 из-за нерациональной конструкции воздухозаборников имеют меньшую тягу в сравнении с Ил-28. Проверить предположение возможности не было, но подобное утверждение не лишено основания, так как ОКБ предпринимало попытки на одном из экспериментальных самолетов установить воздухозаборники с большей площадью входа.

Первый полет производился по спаренной коробочке с неубранными шасси. В некоторых случаях на первом проходе после четвертого разворота производились все операции, связанные с уходом на повторный круг с высоты 100 м.

В полете Ту-14 был устойчив. Виражи с креном до 60 градусов он выполнял уверенно, но при вводе в них имел тенденцию к опусканию носа и увеличению скорости.

Набор высоты производился на приборной скорости 470 — 480 км/ч при работе двигателей на номинальном режиме — 11 200 об/мин. После набора 3000 м и выше через каждые 1000 м скорость уменьшалась на 10 км/ч. При взлете с максимальной массой набор высоты до 8500 — 9000 м занимал по времени не менее 30 минут. А так как непрерывная работа двигателей на номинальном режиме этим временем и ограничивалась, то приходилось делать «площадку» продолжительностью не менее 5 минут, с уменьшением оборотов двигателей, и только после этого продолжить дальнейший набор высоты на номинальном режиме до заданной или до потолка.

Уже в первых полетах на реактивных самолетах летчики убедились, что двигатели работают в большинстве случаев надежно, шумов в кабине существенно меньше и они приобрели другую частоту, связь с руководителем полетов с использованием УКВ радиостанции хорошая, члены экипажа также стали слышать речь друг друга.

Пилотирование самолета на большой высоте особой сложности не представляло, но требовало от летчиков более точных и координированных движений рулями при выполнении эволюции. На высотах свыше 9 км самолет был инертен, медленнее реагировал на отклонение рулей и элеронов. В сравнении с поршневыми самолетами труднее стало выдерживать место в строю при выполнении групповых полетов, так как воздушный тормоз на больших высотах оказался не столь эффективным.

Автопилот АП-5 на самолете на средних высотах работал достаточно устойчиво, но иногда требовал дополнительных регулировок в полете.

Из-за наличия форкиля самолет Ту-14 приобрел значительную путевую устойчивость, чего в некоторых случаях и не требовалось.

Когда после приобретения навыков полетов экипажи приступили к боевому применению самолетов, то выяснилось, что при открытых створках бомболюков возникали затруднения с боковой наводкой, и их стили открывать непосредственно перед сбрасыванием бомб (торпед).

Основным видом боевого применения считались бомбометание с оптическим прицелом и высотное торпедометание, преимущественно торпедами РАТ-52, которое по технике выполнения не особенно отличалось от бомбометания. Низковысотные торпеды экипажи почти не применяли. После получения устойчивых навыков использования оптического прицела экипаж приступал к освоению бомбометания по радиозаметным целям, используя в качестве визирной части прицел ПСБН-М. Это являлось довольно непростой задачей из-за несовершенства аппаратуры и сложности ее эксплуатации. Это «чудо техники» насчитывало 26 органов управления, не считая установленных непосредственно на прицеле ОПБ-6ср, который в данном случае использовался в качестве решающего устройства.

Известно, что расход топлива турбореактивных двигателей зависит от высоты полета и при возвращении с маршрута рассчитывался рубеж начала снижения, который находился на расстоянии 150 — 170 км от аэродрома.

Посадка самолета Ту-14 по технике выполнения сложности не представляла: на предпосадочной прямой самолет был устойчив, но щитки следовало выпускать при условии, что обороты двигателей не менее 6000 — 6500 об/мин. Самолет после выравнивания и перевода двигателей на режим малого газа (2500 об/мин), в отличие от Ил-28У, быстро терял скорость.

Довольно неприятными последствиями грозил неполный выпуск щитков перед приземлением (из-за малых оборотов двигателей), при этом самолет просаживался резко, и требовалось очень энергичное движение штурвала. В противном случае машина приземлялась сразу на все три колеса или даже с опережением на переднее, и начинались прогрессирующие «козлы».

При перегоне самолета для ВВС СФ в декабре 1951 г. капитаном В. Дубина на посадке произошла поломка. Из-за того, что триммер руля высоты был недостаточно выбран на кабрирование, самолет приземлился на три точки на повышенной скорости и отделился от земли. Летчик своевременно штурвалом не поддержал, самолет приземлился на переднее колесо, ударился и взмыл на высоту 1,5 — 2 м. Летчик выпустил тормозной парашют. После повторного удара передним колесом самолет взмыл уже на 4 м и с этой высоты упал на нос. От сильного удара разрушилось колесо передней стойки, деформировалась обшивка кабины штурмана, сам штурман получил травмы.

В описании поломки содержится упрек летчику, что он поздно воспользовался тормозным парашютом и что следовало сделать это раньше. Рекомендация, как показало время, более чем сомнительна.

4 февраля 1952 г. произошла авария самолета, пилотируемого летчиком перегоночной эскадрильи старшим лейтенантом Свичкаревым. Он произвел посадку с недовыпущенными щитками. После грубого приземления самолет отделился, как и в первом случае, на высоту 1 — 1,5 м, после второго приземления — на 3 м и… летчик выпустил тормозной парашют. Худшего решения в этих условиях трудно было придумать: самолет резко пошел на нос, и от удара фюзеляж самолета разломился пополам.

Как в первом, так и во втором случае летчики пытались использовать тормозной парашют в ситуации, для которой он не предназначался.

Тормозной парашют, имевшийся на самолете, на посадке летчики использовали довольно редко, жалея технический состав из-за сложностей с укладкой парашюта в контейнер. Применение парашюта на скорости меньше 100 — 120 км/ч большого эффекта не давало.

Следует отметить, что на Ту-14 довольно часто выходили из строя камеры и покрышки из-за неправильного использования тормозов, когда некоторые летчики старались быстрее опустить переднее колесо после приземления и начинали давить на тормоза.

Вообще-то Ту-14 не принесли больших неприятностей в процессе эксплуатации. Причина приведенных далее четырех катастроф — ошибки пилотов.

23 июля 1953 г. произошла катастрофа самолета Ту-14, пилотируемого летчиком 5-й мтад ВВС СФ старшим лейтенантом Житковым. После входа в облака ведущий капитан Раменский дал команду левому ведомому увеличить интервал и продолжал набор высоты на недопустимо малой скорости 320 — 330 км/ч. С левым креном группа вошла в облака. По-видимому, ведомый потерял пространственную ориентировку, самолет перешел в беспорядочное падение и разрушился в воздухе. Не исключено, что произошел отказ питания авиагоризонта, который не имел резервных источников питания.

В той же дивизии 22 сентября 1953 г. произошла катастрофа самолета Ту-14, пилотируемого летчиком старшим лейтенантом Резинкиным. При полете на высоте 300 — 400 м над местностью со сложным рельефом из-за несоблюдения высоты полета самолет столкнулся с препятствием.

Летом 1954 г. летчик-истребитель 535-го иап 32-й иад капитан П. Бышев, не разобравшись в обстановке, доложил, что он обнаружил самолет типа «Канберра». В результате безответственных действий был сбит самолет Ту-14 46-й мтап авиации ТОФ и погибли все члены экипажа.

Во избежание повторения подобных событий командование ВВС ТОФ приняло запоздалое решение о показе самолетов Ту-14 в полете над аэродромами базирования истребительной авиации.

Вскоре погиб и летчик, сбивший Ту-14: не справившись с пилотированием самолета в сложных метеорологических условиях.

Эксплуатация самолетов Ту-14 продолжалась недолго — к 1957 г. их вывели в резерв, другими словами — списали, а части перешли на самолеты Ил-28, хотя, по некоторым данным, он и уступал Ту-14.

Основные данные самолёта ТУ-14Т:

Максимальная скорость полета км/ч,

у земли — 800

на высоте 5 000 м — 845

Крейсерская скорость, км/ч — 700 — 720

Практический потолок, м — 11 300

Время набора высоты 5 000 м/мин — 9

Тактический радиус, (высота- 10 км, топливо — 10 100 л, нагрузка- 1 т), км — 1210

Длина разбега с максимальной взлетной массой, м — 1970

Длина пробега, м — 1100

Нормальная взлетная масса, кг — 20930

Максимальная взлетная масса, кг — 25140

Боевая нагрузка, максимальная, кг — 3000

Боевая нагрузка, нормальная, кг — 1000

Вооружение:

бомбардировочное — одна торпеда или 4 мины типа АМД-500, или бомбы — до 3 000 кг

стрелковое — четыре 23-мм пушки НР-23

Длина самолета, м — 21,95

Размах крыла, м — 21,70

Высота самолета на стоянке, м — 5,69

Площадь крыла, м2 — 67,36

Экипаж, чел — 3

Конструкторское бюро предпринимало попытки разнообразить семейство самолетов Ту-14, расширив сферу их применения. В частности, был создан самолет-фоторазведчик на базе второго серийного самолета Ту-14, в его бомболюках установили дополнительные топливные баки и набор фотоаппаратов различного типа и назначения, в том числе качающуюся установку. Самолет удалось подготовить к серийному производству, но уже выпускался Ил-28Р.

В начале 1953 г. А.Н. Туполев предложил на основе Ту-14 построить новый фронтовой бомбардировщик-торпедоносец со стреловидным крылом и двумя двигателями ВК-5 (ВК-7), обещая достигнуть скорости 1050 — 1100 км/ч. И действуя проверенным методом, попытался добиться решения ни много ни мало о запуске самолета в серию без предварительных заводских испытаний, параллельно с постройкой опытного образца. Но министр авиационной промышленности М.В. Хруничев пресек эту попытку. Ответ оказался, по-видимому, неожиданным, недостаточно определенным.

«Практика запуска в серию опытных самолетов, не прошедших государственные испытания, показала, что большое количество дефектов, выявленных в процессе испытаний, вызывает многочисленные переделки в серии, только затягивает сроки освоения опытного самолета и расстраивает работу серийных заводов. В результате происходит не ускорение внедрения, а наоборот». Несомненно — это очень правильный подход к проблеме. Даже на примере создания самолета Ту-14 видно, что переделки требовали много внимания, и самолет отставал от времени.

Самолет Ту-14 прожил короткую жизнь, но оставил о себе неплохую память.

А. АРТЕМЬЕВ, военный летчик первого класса, полковник в отставке