Бронеавтомобиль БА-27 не является шедевром ни мирового, ни отечественного танкостроения, или, если хотите, бронеавтомобилестроения. Не пришлось ему прославиться в войнах и военных конфликтах своего времени, да и по объему выпуска эта машина занимает место где-то в конце списка. Тем не менее, в публикациях по истории военной техники бронеавтомобилю БА-27 всегда уделяется много внимания. Странно? Ничуть! Ведь БА-27 — первый советский серийный бронеавтомобиль! А первым всегда почет и уважение!

История БА-27 началась без малого сто лет назад, в далекие 20-е годы XX века. К моменту окончания гражданской войны в России в 1922 году броневые силы Красной Армии насчитывали 243 броневые машины разных марок, из которых 174 находились в строю. Но и эти броневики постоянно нуждались в ремонте. Красной Армии срочно требовалась современная бронемашина, способная заменить в войсках бронеавтомобили устаревших типов.

Первая попытка разработки нового броневика была предпринята после начала производства на заводе АМО в Москве 1,5-тонных грузовиков АМО-Ф-15. Занималось проектированием конструкторское бюро Главного управления военной промышленности (ГУВП). Проект, проходивший в документах тех лет под названием «бронеавтомобиль АМО Ф15 ГУВП», был завершен к 1926 году. Броневик представлял собой 2-тонную машину, защищенную 4…8-мм броней и вооруженную 6,5-мм спаренным пулеметом Федорова, установленным во вращающейся башне. Экипаж состоял из двух человек. По ряду причин проект не понравился военным, и работы по этой машине прекратили.

Дальнейшая работа над проектом первого советского бронеавтомобиля с 1926 года велась уже на московском заводе АМО в конструкторском отделе, руководимом Б.Д. Строкановым (по другим источникам — Строгановым). Ведущим конструктором проекта был Е.И. Важинский. Задания на проектирование машины в современном представлении не было — только краткий перечень рекомендаций, каким должен быть бронеавтомобиль. И в этом случае в качестве базы предполагалось использовать модернизированное шасси автомобиля АМО-Ф15 — единственного в то время серийно выпускавшегося отечественной промышленностью грузовика. Строго говоря, разработкой шасси, а не бронеавтомобиля в целом, и занимались конструкторы АМО.

Предварительные расчеты показали, что боевая масса броневика на одну тонну превышает полную массу базовой машины. Поэтому конструкторам пришлось усилить раму, рессоры, установить шины повышенной грузоподъемности. Реконструкции подверглись система охлаждения двигателя и механизм сцепления; ацетиленовые фонари наружного освещения были заменены электрическими; вместо заводной ручки установили электростартер. За счет внедрения дополнительного бензобака увеличили запас хода. Шасси получило название АМО-Ф-15СП (специальное).

Разработкой чертежей бронеавтомобиля занимался постоянный член артиллерийского комитета АУ РККА А. Рожков. Доработкой проекта — группа инженеров главного конструкторского бюро Оружобъединения под руководством В. Заславского.

Летом 1927 года технический проект и образец прошедшего испытания шасси, а также проект и макет бронекорпуса бронеавтомобиля Б-27 были отправлены на Ижорский завод в Колпино. Там предстояло изготовить бронекорпус. В начале 1928 года корпус доставили из Ленинграда на завод АМО, где под руководством Рожкова, Строканова и Важинского началась сборка броневика. Эта работа завершилась зимой 1928 года, а весной машина вышла на предварительные испытания.

В заключительной части отчета, составленного комиссией по результатам испытаний, говорилось следующее:

«На основании проведенных предварительных испытаний комиссия отмечает;

1. Выбор для бронирования из числа машин, изготовляемых внутри страны транспортного и военного типа шасси 1,5-тонного грузовика АМО Ф15 наивыгоднейшим образом обеспечивает организацию снабжения, ремонта, пополнения личным составом и разворачиванию авто-броневых частей.

2. Проведенные переделки в стандартном шасси обеспечивают удобство обслуживания машины и не вызывают высоких расходов на приспособление этого шасси под броню.

3. Кузов броневой машины вполне жесткой конструкции может быть изготовлен заблаговременно отдельно от шасси и достаточен по размерам для размещения экипажа, вооружения и боеприпасов. При намеченном расположении наблюдательных щелей и люков броневой кузов обеспечивает удовлетворительное наблюдение за полем боя.

4. Размер пулеметного боекомплекта достаточен для ведения огня короткими очередями в течение 35-40 минут, а пушечного для успешного обстрела 5-6 целей на расстоянии до 1 км.

5. Запас горючего обеспечивает возможность движения машины на расстояние до 350 км.

Признавая на основании вышеизложенного машину, отвечающую своему назначению, комиссия находит необходимым производство следующих дополнений и вооружений:

Помощника шофера и шофера заднего руля вооружить пистолетами-пулеметами для того, чтобы броневик мог одновременно вести обстрел трех целей.

Артиллерийскому управлению необходимо теперь же приступить к следующим работам по:

а) улучшению охлаждения пулеметов системы Дегтярева с целью обеспечения возможности беспрерывного ведения огня магазинами не менее чем до 1000 выстрелов;

б) усовершенствованию шаровой пулеметной установки;

в) оборудованию шаровой установки и маски пушки оптическими прицелами.

Артиллерийскому управлению следует по сходу снега организовать испытание машины длительным пробегом не менее 500 км как по шоссе, так и по разнообразным грунтовым дорогам на проходимость и выносливость».

По окончании испытаний бронеавтомобиль вернули на завод для устранения выявленных недостатков. В период с 6 июня по 3 июля 1928 года состоялись так называемые генеральные испытания. Информацию об их проведении, а также о конструктивных особенностях «броневой машины «АМО» обр. 1927 г.» можно получить из «Акта генерального технического испытания». Вот что в нем говорилось*.

«Из осмотра подготовленной к пробегу броневой машины выяснилось, что за время перерыва между предварительным и генеральным техническими испытаниями по распоряжению Артиллерийского комитета на броневой машине были произведены следующие работы, предусмотренные в акте предварительного технического испытания:

1. установлено стандартное укрытие радиатора;

2. установлено открытие крышки грибка в сторону, обратную направлению вооружения;

3. снята коробка, предназначавшаяся для большого прожектора и взамен ее поставлен лист с отверстием для малого прожектора (зухера), располагаемого внутри орудийно-пулеметной башни и прикрываемого откидным броневым щитком;

4. внесены изменения в бронирование мотора, допускающие снятие последнего без снятия броневого корпуса;

5. изменены пятки домкратов, вывешивающие орудийно-пулеметную башню на походе;

6. бензопроводка оборудована на две магистрали;

7. установлено стандартное электрооборудование машины;

8. сиденья понижены на 50 мм;

9. передний пост управления оборудован спинным упором.

После указанных переделок вес броневой машины в полном боевом снаряжении с командой в 4 человека равен 4400 кг.

Испытание броневой машины было произведено по заранее выбранному маршруту на дистанции 627 км, из которых 567 км машина прошла по шоссе и 60 км по грунту.

За время испытания была сломана одна передняя рессора и расплющены три шатунных подшипника. Поломки к дефектам машины отнести нельзя, так как они случайного происхождения.

Проходимость броневой машины равна проходимости груженого 1,5-т грузовика. По грунтовым дорогам в плохом их состоянии машина нуждается в помощи другой машины и людей.

Наблюдение из машины за дорогой требует улучшения, а за окружающей местностью — удовлетворительно.

Четыре человека команды в машине размещены удобно.

Размещение световых точек, как в машине, так и вне ее удовлетворительное.

Необходимо внутри машины световые точки иметь с синими стеклами.

Понижение сидений на 50 мм и оборудование переднего поста управления съемным спинным упором в значительной степени повысило удобство управления машиной.

Необходимо и сиденью заднего шофера дать откидную спинку.

Машина обеспечена горючим на 180-200 км движения по шоссе и на 100 км по плохой грунтовой дороге.

Броневой кузов придает шасси гораздо большую жесткость, благодаря чему как мотор, так и трансмиссия находятся в более выгодных условиях службы, чем таковые же на полуторатонном грузовике АМО-Ф15.

Принимая во внимание вышеперечисленное, Комиссия считает, что броневая машина БА-27 генеральные технические испытания выдержала и к возбуждению ходатайства перед РВС СССР о принятии ее на вооружение препятствий не встречается».

Препятствий действительно никаких не было, и 24 октября 1928 года РВС СССР постановил «принять на вооружение РККА броневую машину «АМО» обр. 1927 года, с присвоением ей наименования БА-27».

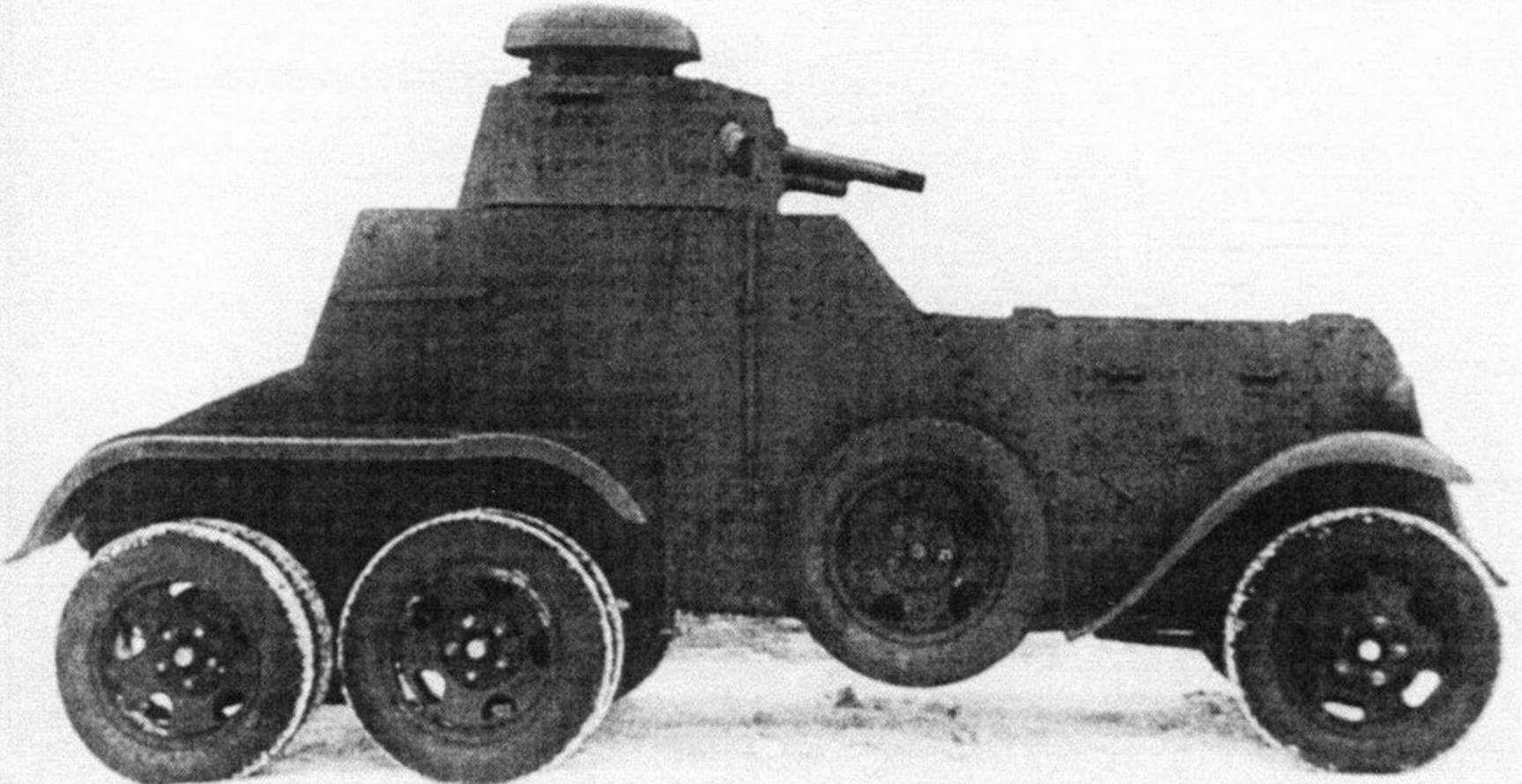

Производство БА-27 осуществлялось Ижорским заводом с 1928 по 1931 год. За это время было изготовлено 195 единиц (по другим данным — 215 единиц).

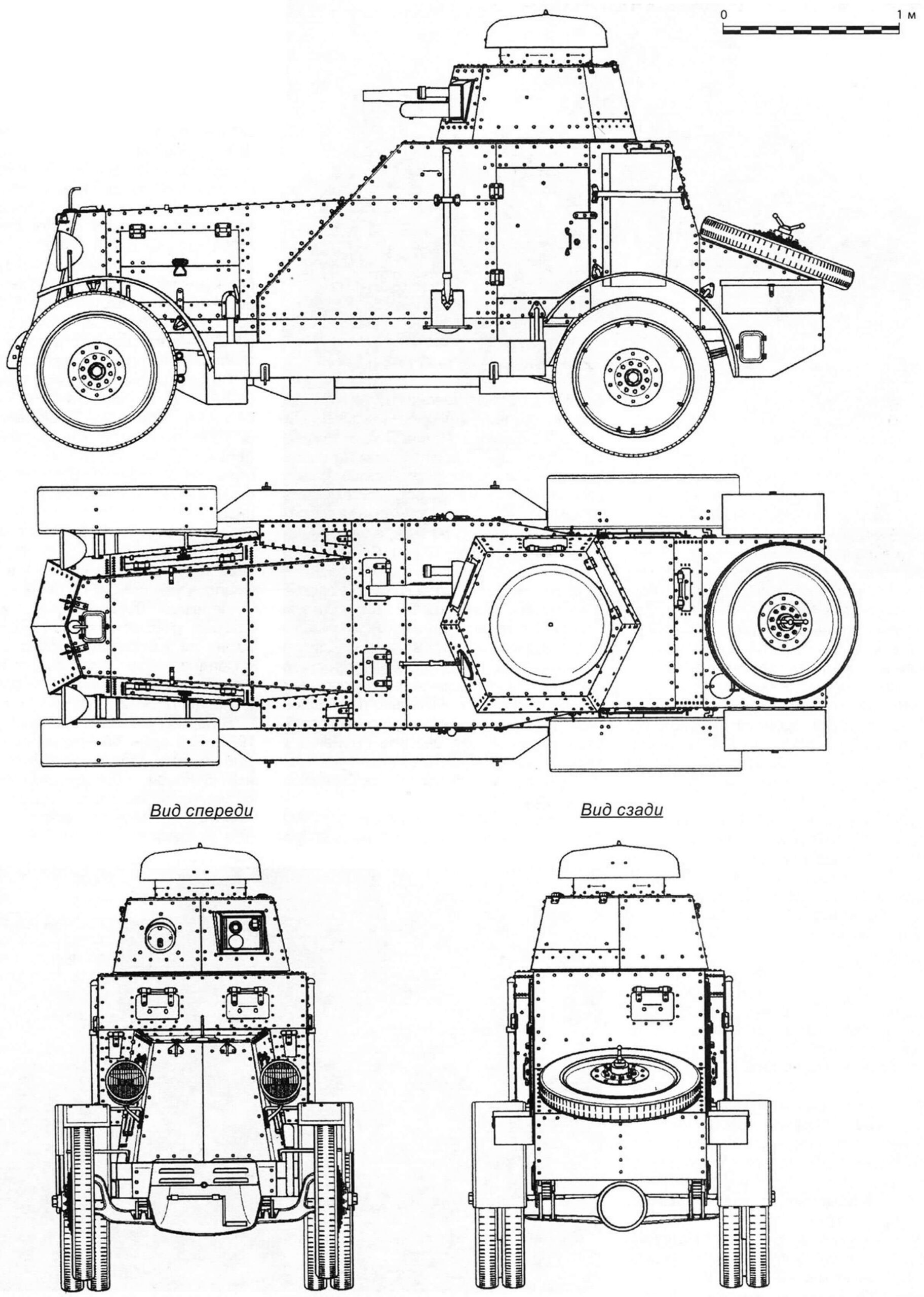

Машина имела клепаный корпус и противопульную броневую защиту (толщина лобовой, бортовой и кормовой брони — 8 мм, крыши — 5 мм, днища — 3 мм). Часть машин первой партии (в нее входило 55 машин) получили броневые листы толщиной 4-7 мм. Лобовые и кормовые листы располагались под большими углами наклона, что увеличивало защищенность. Наблюдение велось через смотровые щели, закрываемые броне-заслонками. В шестигранной клепаной башне, унифицированной с башней танка МС-1, располагалось вооружение: 37-мм пушка Гочкиса (боекомплект 40 выстрелов) и 7,62-мм пулемет ДТ (боекомплект 2016 патронов).

Четырехцилиндровый карбюраторный двигатель мощностью 35 л.с. позволял броневику развивать скорость до 30 км/ч. Запас хода по шоссе составлял 150 км. Боевая масса машины — 4,4 т.

В конструкции бронеавтомобиля использовался ряд оригинальных решений. Так, например, своеобразно была решена проблема охлаждения двигателя.

На грузовике АМО-Ф15 в качестве вентилятора использовался маховик двигателя диаметром 600 мм, имевший восемь спиральных спиц-лопастей. Поскольку щелей в капоте не было, а снизу двигатель прикрывался поддоном, воздух, засасываемый маховиком в подкапотное пространство, проходил через радиатор.

Но у БА-27 радиатор в боевой обстановке закрывался двумя броневыми дверцами, открывавшимися с места водителя. В боевой обстановке дверцы были закрыты, к радиатору поступало слишком мало воздуха и двигатель перегревался. Чтобы избежать этого, дверцы вскоре снабдили четырьмя воздухозаборниками, прикрытыми броневыми козырьками.

В процессе серийного производства было решено отказаться от кормового поста управления. Это упростило конструкцию и позволило сократить экипаж с четырех до трех человек.

Поскольку из-за перегрузки базового шасси бронеавтомобиль имел невысокую удельную мощность — 7,9 л.с./т, то весной 1930 года одну машину отправили на 2-й автосборочный завод в Москве, где была изготовлена модификация БА-27 с использованием двухосного шасси грузовика «Форд-АА» с двигателем мощностью в 40 л.с. Попросту говоря, корпус БА-27 переставили на новое шасси. Благодаря применению более легкого шасси, масса бронеавтомобиля снизилась до 4,1 т, максимальная же скорость возросла до 50 км/ч, а запас хода увеличился до 270-300 км. Серийно эта модификация БА-27 не выпускалась.

В декабре 1931 года конструкторское бюро завода МОЖЕРЕЗ разработало для БА-27 железнодорожный ход, перевод машины на который производился с помощью специального переносного приспособления-домкрата с поворотным устройством. Дополнительно на машине монтировалось буферно-сцепное устройство, позволявшее цеплять броневик к хвосту железнодорожного состава или бронепоезда или соединять две машины друг с другом.

Летом 1937 года на рембазе № 2 НКО изготовили еще одну модификацию бронеавтомобиля, получившую обозначение БА-27М. По отношению к этому варианту, речь идет не столько о производстве, сколько о перестановке бронекорпусов БА-27 на трехосное неполноприводное шасси грузового автомобиля ГАЗ-ААА. Масса машины увеличилась до 4,5 т, но за счет установки более мощного двигателя скорость движения БА-27М по шоссе возросла до 48 км/ч. Увеличение емкости топливных баков до 150 л позволило довести запас хода броневика до 415 км. О результатах доложили в АБТУ РККА, где уже давно ломали голову над вопросом: что делать с устаревшими броневиками. Решение о модернизации было принято быстро, при этом никто особо не задумался, что бронекорпус БА-27 уже не соответствует возросшим требованиям по пулестойкости.

До марта 1938 года все бронекорпуса БА-27 были переставлены на шасси ГАЗ-ААА. При этом бронеавтомобили БА-27М поступали на вооружение отдельных разведывательных батальонов стрелковых дивизий. В танковые части и кавалерию эти машины не направлялись.

Эксплуатация бронеавтомобилей БА-27 началась в Красной Армии в 1929 году, к концу которого в войсках имелось уже свыше 70 таких машин.

Первыми боевыми операциями, в которых участвовали БА-27, стали операции по уничтожению банд басмачей в Средней Азии. В составе войск ОГПУ в этом регионе имелись три бронедивизиона по 12 БА-27 в каждом.

В период с 1 сентября по 20 октября 1931 года один бронедивизион поддерживал части отдельной узбекской сводной бригады, проводившей операцию по уничтожению банды Бекджан-хана в Хорезмском оазисе. Несмотря на тяжелые условия местности, БА-27 оказали существенную помощь своим войскам. Например, 26 сентября мотоотряд (3 БА-27 и 5 грузовиков с пулеметами) настиг у колодца Шорджа часть банды и в быстротечном бою разгромил ее. Банда потеряла весь обоз; было взято большое количество пленных.

В марте-апреле 1933 года один бронедивизион войск ОГПУ участвовал в ликвидации банды численностью до 170 человек в районе Кызыл-Арават (Таджикская ССР).

Вопреки расхожему мнению, БА-27 в вооруженном конфликте на КВЖД участия не принимали. Не было их и ни в одной из бронетанковых частей Красной Армии, участвовавших в боях у р. Халхин-Гол. В составе же Монгольской народно-революционной армии эти броневики имелись — в 1933 году ей было передано 10 БА-27. Однако об их применении в боях с японцами в 1939 году у автора сведений не имеется.

Первый документально подтвержденный факт боевого применения БА-27 Красной Армией относится к советско-финской войне. В составе 117-го отдельного разведывательного батальона 163-й стрелковой дивизии среди прочих боевых машин имелось два бронеавтомобиля БА-27М. 163-я стрелковая дивизия наступала в направлении Суомуссалми, однако в середине декабря 1939 года была отброшена 9-й финской пехотной дивизией. Оба бронеавтомобиля были брошены и оказались на занятой финнами территории. В апреле 1940 года, как минимум, одна машина БА-27М находилась в ремонтных мастерских финской армии в Варкаусе.

Судя по сохранившимся фотографиям, некоторые БА-27М приняли участие в сражениях первых дней Великой Отечественной войны. Впрочем, назвать их участие полноценным вряд ли возможно по причине отсутствия боеприпасов к 37-мм орудиям. Во всяком случае, все эти машины были очень быстро подбиты. Тем не менее, отдельные эпизоды с участием БА-27М имели место, например, в ходе Московской битвы. Так, например, 18-я танковая бригада в период с 23 по 25 октября 1941 года получила в качестве пополнения два БА-27М. Один из этих броневиков 21 ноября вместе с ремонтным взводом бригады прикрывал дорогу Тархово — Петровское. В неравном бою с немецкими танками БА-27М был подбит и сгорел вместе с экипажем.

Две машины БА-27М имелись и в 20-й танковой бригаде. Один, правда, вскоре был потерян, а другой принимал участие в контрнаступлении советских войск и был подбит 22 декабря 1941 года в бою за город Рузу.

Дольше всего бронеавтомобили БА-27М прослужили в войсках на Дальнем Востоке. Отдельные броневики эксплуатировались в учебных частях вплоть до 1945 года.

До наших дней сохранился только один бронеавтомобиль БА-27М, который находится в экспозиции Военно-исторического музея бронетанкового вооружения и техники в Кубинке.

Кроме того, для того чтобы увидеть БА-27 в действии, достаточно посмотреть художественный фильм «Чапаев», в котором эта машина «сыграла» роль броневика периода гражданской войны.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА «М-К»

О талантливом автомобильном конструкторе Евгении Ивановиче Важин-ском известно до обидного мало. Слишком рано ушел он из жизни, ушел в расцвете творческих сил, полный планов и надежд на будущее.

Е.И. Важинский родился в 1889 году в Киеве в семье служащего. Еще в гимназические годы он проявил склонность к математике, так что выбор дальнейшего места учебы был не случаен — физико-математический факультет Киевского университета имени Т.Г. Шевченко. Однако после двух лет учебы Важинский покинул университет — его мыслями завладело автомобилестроение. Свое образование он продолжил в Киевском политехническом институте, получив в 1915 году диплом инженера-технолога.

Вскоре Важинскому пришлось сменить инженерную фуражку на офицерскую -его призвали в армию, в автомобильные войска. Тонкости автомобильного дела молодому инженеру пришлось постигать на германском фронте. В 1916 году после тяжелого ранения, сделавшего его инвалидом, он был демобилизован. В конце 1917 года Важинский, как бывший военный автомобилист, был направлен Главным военно-инженерным управлением в Севастополь (по другим данным — в Симферополь) начальником тыловых авторемонтных мастерских. Здесь он приобрел колоссальный практический инженерный опыт, хорошо овладел технологией изготовления и теорией автомобиля, научился держать в памяти массу сведений о конструкции и деталях автомобилей разных марок.

В 1923 году Важинского пригласили на завод АМО, в конструкторское бюро. На АМО в то время шла подготовка к серийному производству грузовых автомобилей АМО-Ф15. Фиатовские чертежи оставляли желать лучшего, на них отсутствовали многие размеры, да и комплект был не полным (не хватало около 400 синек). Доработкой итальянских чертежей и изготовлением новых занялся Е.И. Важинский, в отличие от многих работников легко разбиравшийся в системе допусков и посадок. Параллельно в рамках модернизации Ф15 он разработал проект заднего моста, позволившего повысить грузоподъемность автомобиля.

Конец 1920-х -начало 1930-х годов стали для 1-го государственного автомобильного завода (так с 1925 года стал называться АМО) периодом реконструкции. Вместе с современным станочным оборудованием за рубежом были приобретены сборочные комплекты далеко не лучшего, но достаточно простого и надежного грузового автомобиля Autocar SA. Пока шло строительство новых цехов, его под маркой АМО-2 собирали из импортных деталей. Но «американец» был временным решением — ему на смену должна была прийти машина, собиравшаяся полностью из отечественных узлов и деталей. И Важинскому пришлось взяться за очень нужную, хотя и невидную работу — перевод всех размеров из дюймов в миллиметры. Помимо этого, в заморскую конструкцию вносились усовершенствования, продиктованные опытом эксплуатации автомобилей в наших условиях. Так, например, гидропривод передних барабанных тормозов с особо точными деталями и регулировками был заменен на более простой механический, унифицированный с приводом задних колес. В июле 1931 года Евгения Ивановича назначили заведующим конструкторской секцией, в октябре с первого отечественного конвейера на заводе АМО сошли первые автомобили АМО-3, собранные полностью из узлов и деталей советского производства.

К 1933 году объем разработанных для грузовика АМО-3 улучшений достиг критической массы. Требовался переход к новой модели, получившей название АМО-5. Работы над новой машиной велись под руководством Е.И. Важинского конструкторским коллективом в составе Г.Г. Михайлова, Б.Д. Страканова, А.П. Зигеля и др. В период проведения работ произошло изменение названия завода — ему было присвоено имя И.В. Сталина. Соответственно, и грузовик превратился из АМО-5 в ЗИС-5. Е.И. Важинский со своими коллегами тщательно проанализировал все недостатки АМО-3 и взялся за реконструкцию слабых мест. Он и не предполагал, что эта модель переживет его, и был далек от мысли создать шедевр автомобилестроения. Просто, исходя из инженерной логики, производственных возможностей своего завода и требований транспортников, он пришел к конструкции простой, долговечной и неприхотливой в эксплуатации.

Массовый выпуск ЗИС-5 начался с декабря 1933 года.

В 1934 году Е.И. Важинский возглавил работу над представительским автомобилем ЗИС-101. В апреле 1936 года в Кремле два первых автомобиля были продемонстрированы И.В. Сталину и другим руководителям. Партийная верхушка в целом осталась довольна автомобилем, и после внесения небольших поправок ЗИС-101 запустили в серийное производство.

В мае 1936 года Важинский занял пост главного конструктора на правах помощника начальника конструкторского отдела, а в июле 1937 года стал заведующим отдела шасси в ранге заместителя начальника конструкторского отдела. Этот коллектив разрабатывал основные агрегаты перспективного грузовика ЗИС-15, трехосный грузовик ЗИС-23, вездеход ЗИС-24, тягач ЗИС-26, дизельный грузовик ЗИС-Д-7 и т.д.

6 марта 1938 года Евгений Иванович Важинский был арестован по ложному обвинению и вскоре расстрелян. Ему было 49 лет.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БРОНЕАВТОМОБИЛЯ БА-27М

БОЕВАЯ МАССА, т: 4,5

ЭКИПАЖ, чел.: 4

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм: длина — 4830, ширина — 1930, высота — 2540, база — 3200, колея — 1405/1420, дорожный просвет — 240

ВООРУЖЕНИЕ: 1 пушка ПС-1 обр. 1927 г. калибра 37 мм, 1 пулемет ДТ обр. 1929 г. калибра 7,62 мм

БОЕКОМПЛЕКТ: 40 выстрелов, 2016 патронов

ПРИБОРЫ ПРИЦЕЛИВАНИЯ: механический прицел

БРОНИРОВАНИЕ, мм: лоб корпуса — 8, борт и корма — 8, крыша — 5, днище — 3, башня-8

ДВИГАТЕЛЬ: ГАЗ-АА, 4-цилиндровый, карбюраторный, рядный, жидкостного охлаждения; мощность 40 л.с. (29,4 кВт) при 2200 об/мин; рабочий объем 3280 см3

ТРАНСМИССИЯ: однодисковое сцепление сухого трения, четырехскоростная коробка передач (4+1), демультипликатор, карданная передача, главная передача, механические тормоза

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: колесная формула 6×4, размер шин 6,50×20, подвеска на полуэллиптических рессорах

СКОРОСТЬ МАКС., км/ч: 48

ЗАПАС ХОДА, км: 415

ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ: угол подъема, град. — 23, ширина рва, м — 0,45, высота стенки, м — 0,3, глубина брода, м — 0,6

СРЕДСТВА СВЯЗИ: отсутствуют

Михаил БАРЯТИНСКИЙ