В тридцатые годы прошлого века в Германии был издан справочник Хейгля «Танки», многие годы затем пользовавшийся большой популярностью у военных специалистов. Уже тогда в первом его разделе, касающемся задач, выполняемых различными типами бронетехники, отмечалось, что «бронеавтомобили вследствие их большой быстроходности служат в первую очередь для разведки», однако чуть далее читаем: «при высокой подвижности по дорогам и большом радиусе действия бронеавтомобили обладают лишь ограниченной проходимостью по местности» — и следовало бы добавить: «и никакой проходимостью при наличии водных преград».

В тридцатые годы прошлого века в Германии был издан справочник Хейгля «Танки», многие годы затем пользовавшийся большой популярностью у военных специалистов. Уже тогда в первом его разделе, касающемся задач, выполняемых различными типами бронетехники, отмечалось, что «бронеавтомобили вследствие их большой быстроходности служат в первую очередь для разведки», однако чуть далее читаем: «при высокой подвижности по дорогам и большом радиусе действия бронеавтомобили обладают лишь ограниченной проходимостью по местности» — и следовало бы добавить: «и никакой проходимостью при наличии водных преград».

Войсковые манёвры, весьма часто проводимые в то время армиями разных стран, всё более убеждали их командование в необходимости иметь боевые плавающие средства в подразделениях передовой разведки. Предпочтение при этом отдавали броневикам, сознавая, что они должны быть приспособлены для выполнения определённых боевых задач.

В нашей стране к армейским плавающим бронеавтомобилям подошли через разведывательные дрезины. Это был один из двух типов «железнодорожных боевых машин», включённых Постановлением Совета Труда и Обороны (№ 71 сс/о от 13 августа 1933 г.) на вторую пятилетку в систему бронетанкового вооружения Рабочее-Крестьянской Красной Армии. Там же разъяснялось, что «разведывательная дрезина — бронеавтомобиль (стандартный с бронемашиной)», но несколько доработанный и поставленный на стальные колёса с ребордами. Предназначением их были разведка и охранение железнодорожного пути.

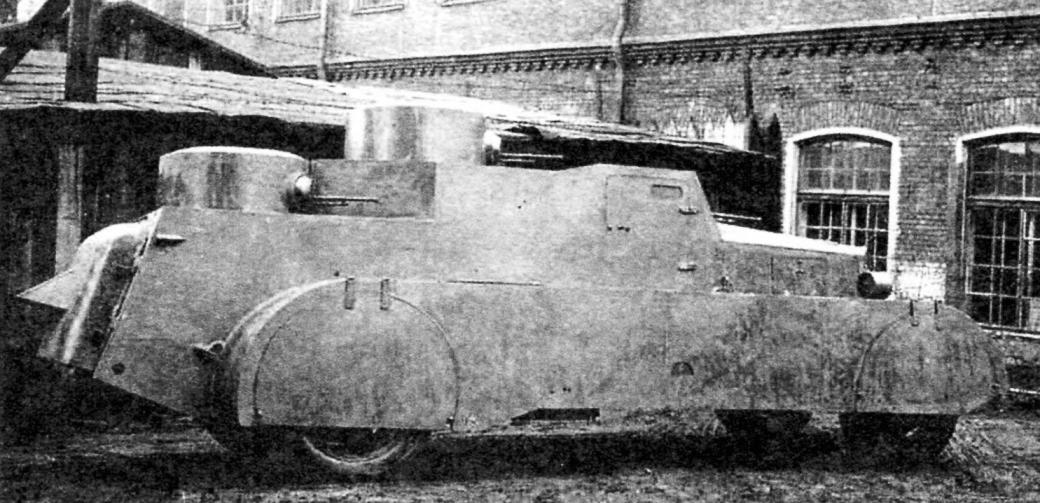

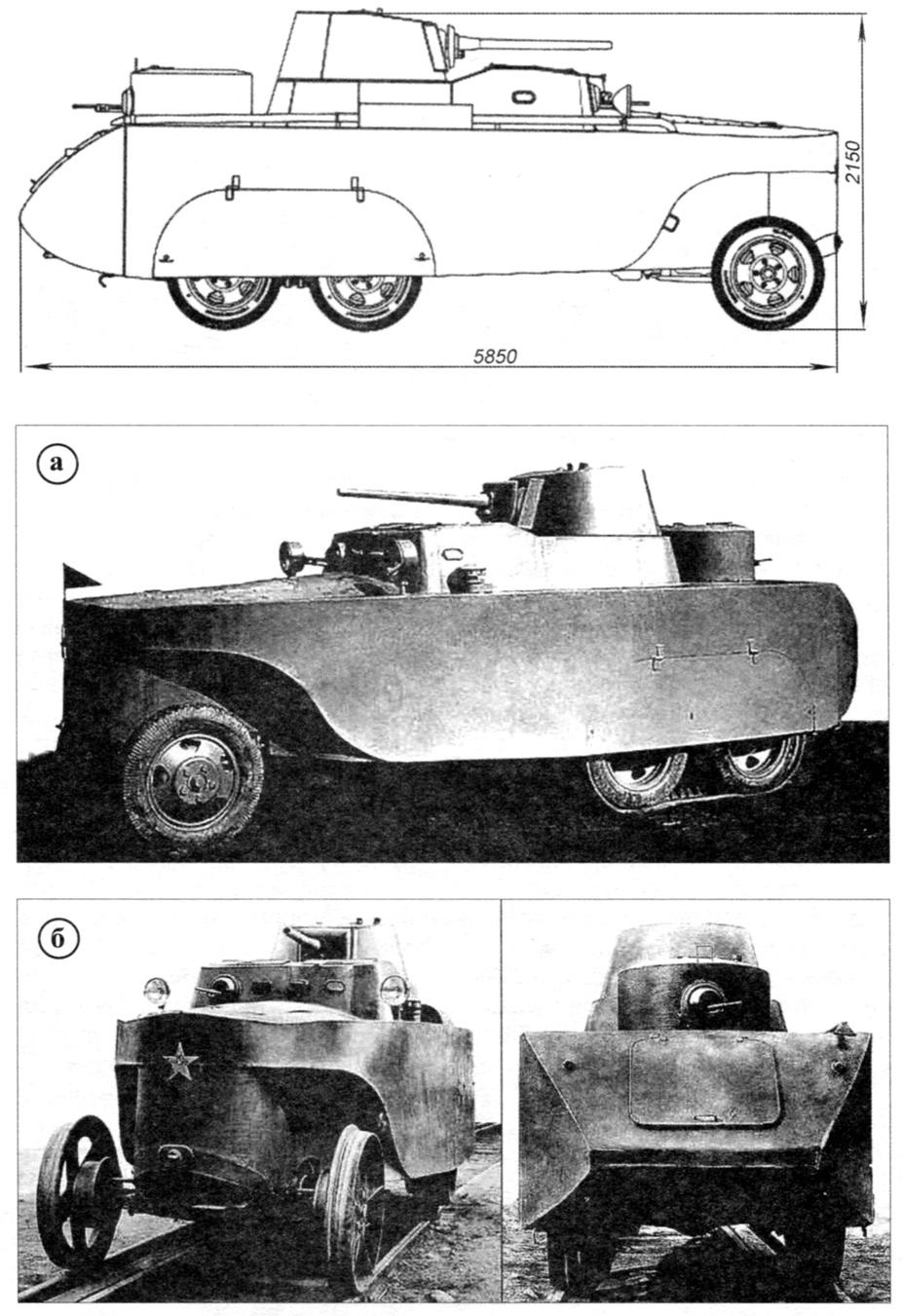

По сути дела, это Постановление Принималось постфактум, так как к этому времени уже имелись готовые образцы. Ещё в самом начале 1930-х гг. в стране начались работы по созданию таких современных машин для автобронетанковых войск. В 1931 г. в техническом отделении экономического отдела ОГПУ Ленинградского военного округа на базе автомобиля «Форд-АА» была создана двухбашенная боевая автодрезина БАД-1 с бронированным корпусом общей массой 3,27 т. Её вооружение составляли пять 7,62-мм пулемётов. Экипаж дрезины — 4 человека.

Машина с 40-сильным двигателем могла по рельсам развивать скорость чуть ли не до 100 км/ч, по шоссе скорость была скромнее — до 40 км.

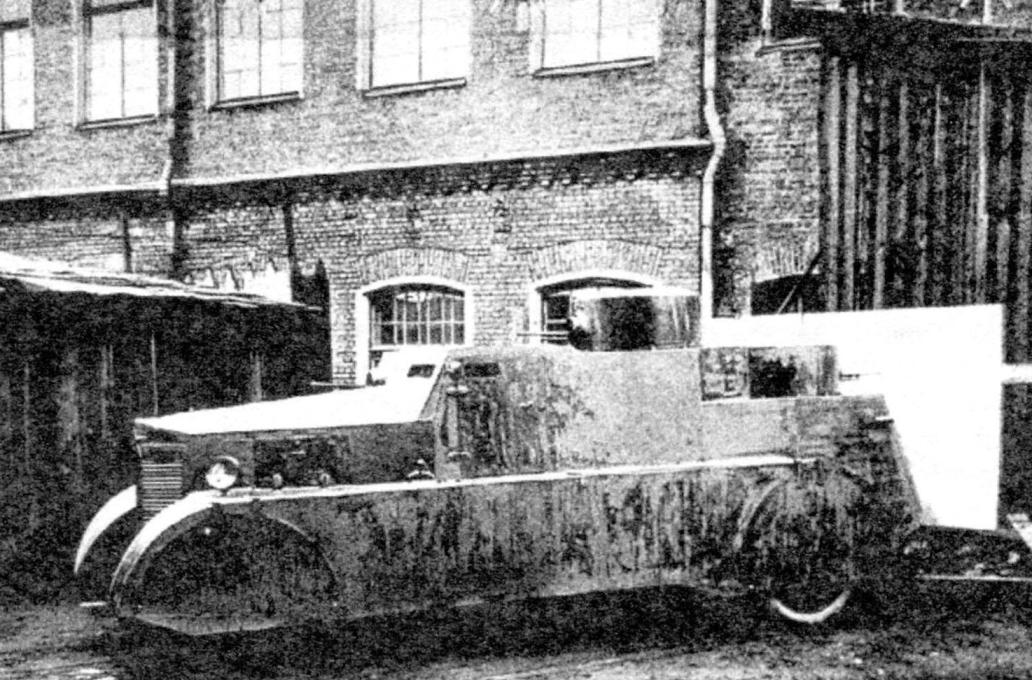

Затем здесь же разработали эскизный проект более мощной бронемашины на шасси трёхосного неполноприводного грузовика «Форд-Тимкен». Согласно этому проекту на ленинградском заводе «Большевик» весной 1932 г. под руководством инженера Н.Обухова был изготовлен опытный образец бронеавтомобиля БАД-2. Разработчики предположили, что машину можно будет использовать не только на железных дорогах, но и на обычных, даже применять как плавсредство, для чего им пришлось решать проблему герметичности корпуса.

И это далеко не всё. Необходимо было найти и воплотить в конструкцию не только оптимальное соотношение функциональных свойств, но и преимуществ, присущих и бронированным сухопутным машинам, и плавающим, без ущерба одних за счёт других. Причём при обеспечении основных характеристик тактикотехнического задания, касающихся, например, массы машины, бронирования корпуса, состава вооружения, её подвижности на суше и, одновременно, манёвренности и скорости движения на плаву.

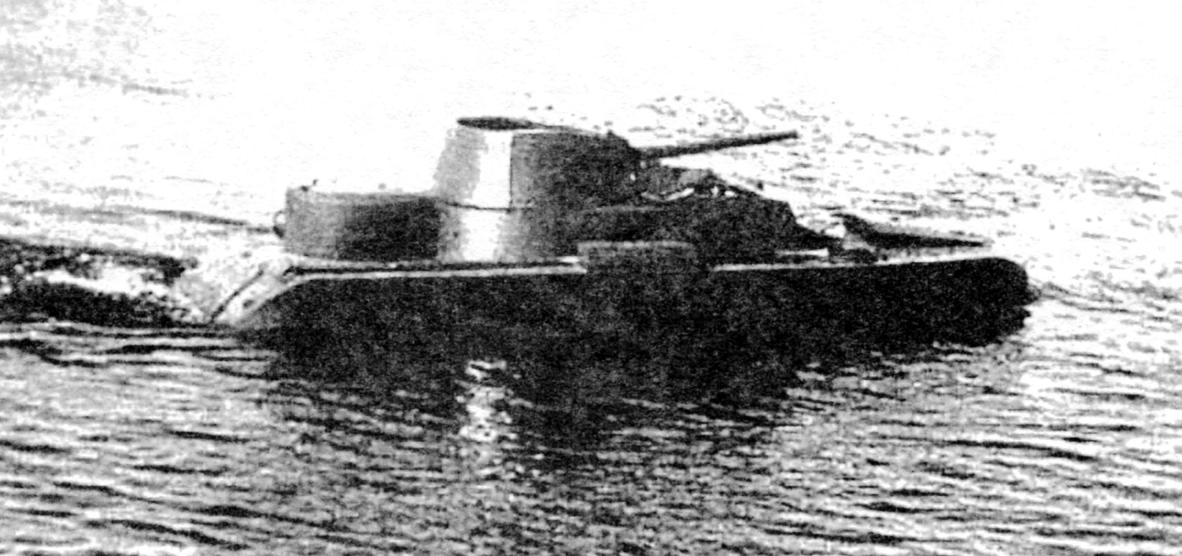

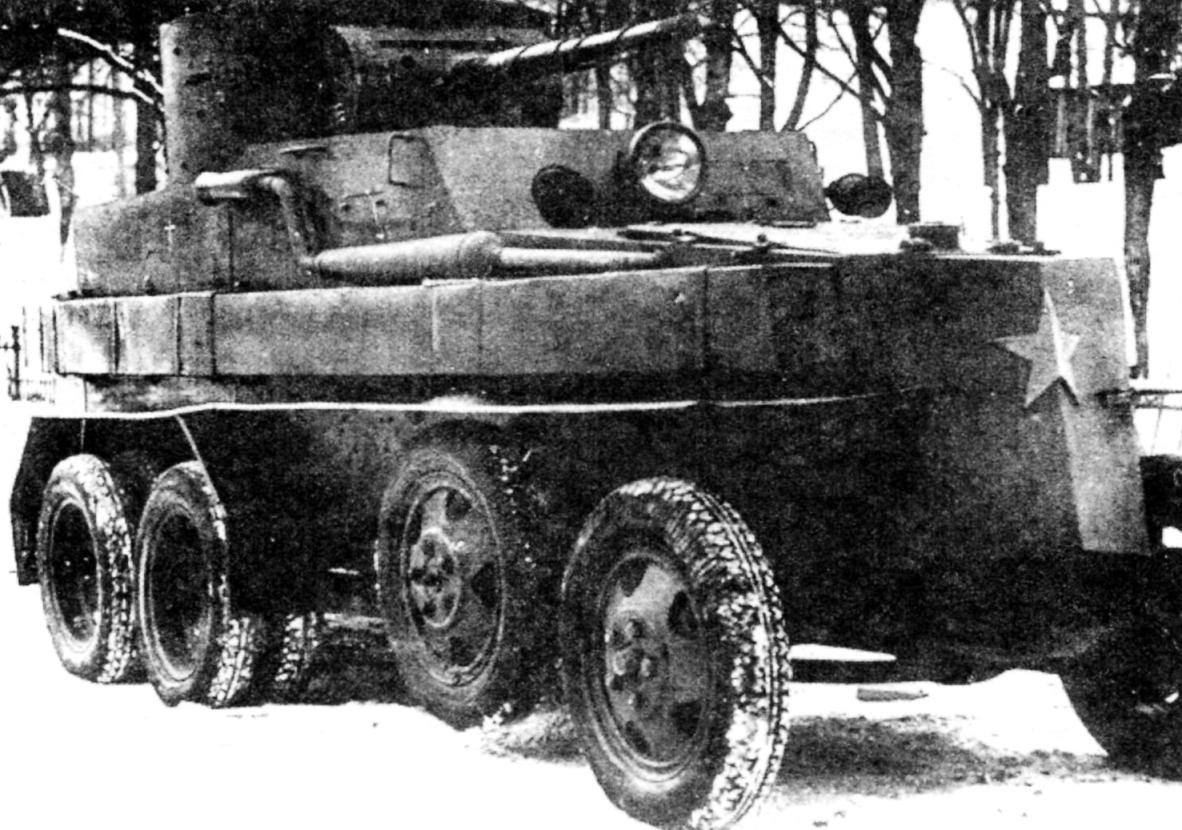

К весне 1933 г. множество проблем было решено, и бронеавтомобиль БАД-2 был представлен на военном первомайском параде в Ленинграде. На виду удивлённых жителей города колёсная машина вошла в Неву и успешно форсировала реку.

Двухбашенная броневая автодрезина БАД-1. Масса машины — 3,27 т. Вооружение — 5 пулемётов калибра 7,62 мм

БАД-1. Вид спереди

Вид на корму с открытой задней дверью

Конечно, корпус плавающего броневика — полностью закрытый -имел катерные формы. Его листы катаной стали — толщиной 4 — 6 мм -крепились к шасси болтами, но местами и сваркой; по бортам они были поставлены вертикально. На крыше размещалась рубка боевого отделения (она же подбашенная коробка) с двумя башнями: передняя шестигранная коническая, вооружённая танковой 37-мм пушкой Б-3 (5К) и стоящая за ней — задняя с 7,62-мм пулемётом; такой же пулемёт Дегтярёва ДТ находился в шаровой опоре в лобовом листе корпуса. Основная башня имела круговой обстрел, задняя — лишь ограниченный сектор, равный 300°.

Пушка Б-3 имела длину ствола 45 клб. Её бронебойные снаряды Б-160, имевшие массу 0,66 кг и начальную скорость 820 м/с, могли на расстоянии 100 м при нулевом угле встречи пробить броню толщиной до 42 мм, на 500 м — до 35 мм и на 1000 м — до 28 мм. Если угол встречи составлял 30°, то пробиваемость на тех же дальностях составляла соответственно 34 мм, 28 мм, 23 мм и 19 мм. Осколочные снаряды могли поражать цели на расстоянии до 5700 м. Скорострельность пушки — 10 — 15 выстр./мин. Выстрелы, количеством 60, находились в брезентовых сумках в рубке; боезапас пулемётных патронов составлял 3000.

Такими же пушками Б-3 в то время вооружались также танки Т-26, бронеавтомобили БТ-2.

Двигатель конструкторы машины расположили в её передней части. Это был 4-цилиндровый рядный бензиновый «Форд-А» четырёхтактный жидкостного охлаждения объёмом 3285 смЗ, развивавший мощность до 40 л.с. при 2200 об/мин. Подобный двигатель ставился тогда на знаменитые легковые «ГАЗ-А».

БАД-2 имел трёхосную неполноприводную ходовую часть колёсной формулы 6×4. Узлы подвески состояли из полуэллиптических рессор с реактивными штангами. В механической трансмиссии находились однодисковое сцепление, четырёхступенчатая коробка передач с демультипликатором, ведущие мосты — оба задних с червячными главными передачами.

Колёса автомобиля — односкатные с пневмошинами. При постановке на рельсы они заменялись железнодорожными колёсами.

Плавающая боевая автодрезина БАД-2:

а — на сухопутном шасси с гусеницами на задних колёсах для повышения проходимости; б — на железнодорожном шасси (вид спереди и вид сзади)

Броневики БАД-1 и БАД-2 на Первомайском параде в Ленинграде. 1933 г.

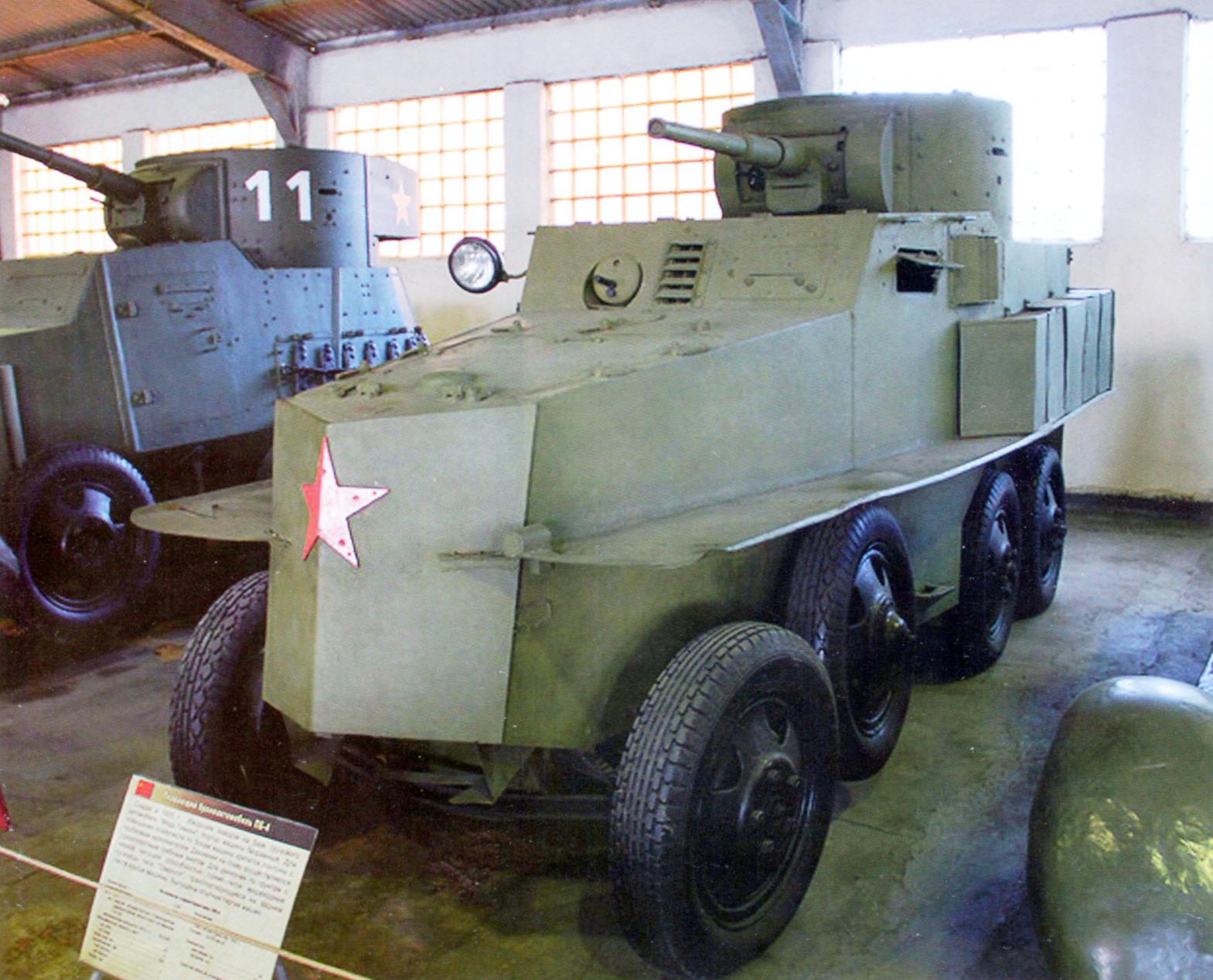

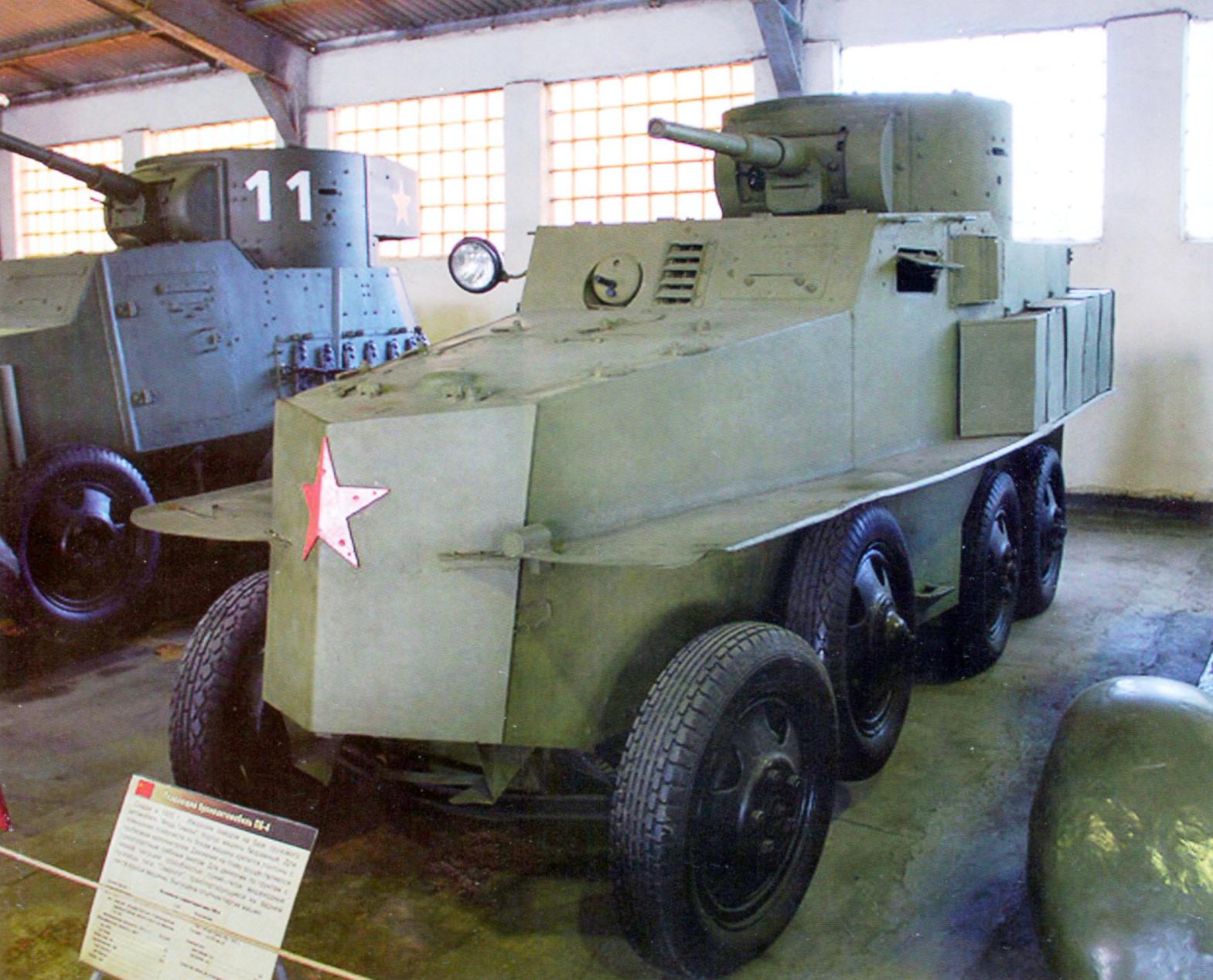

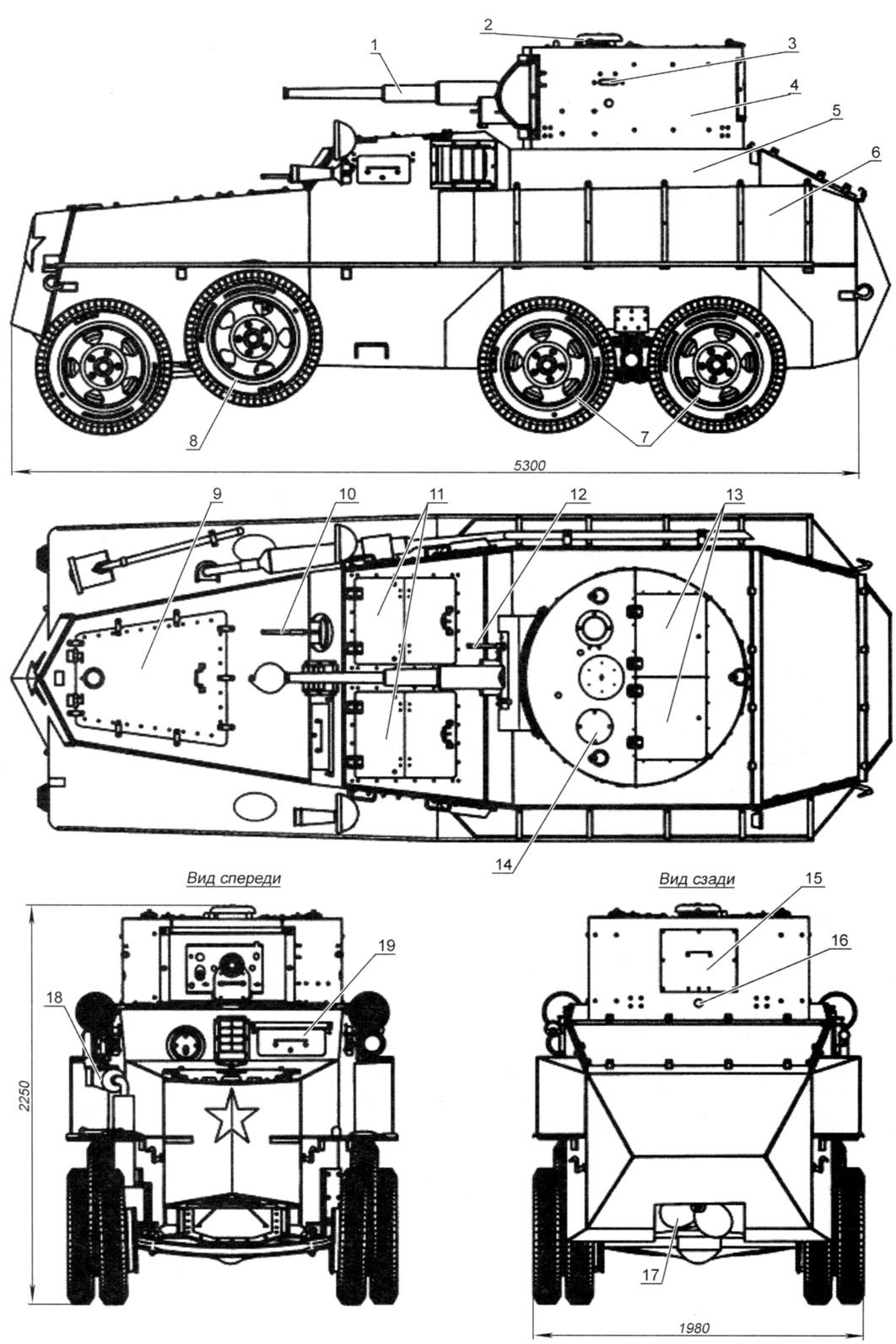

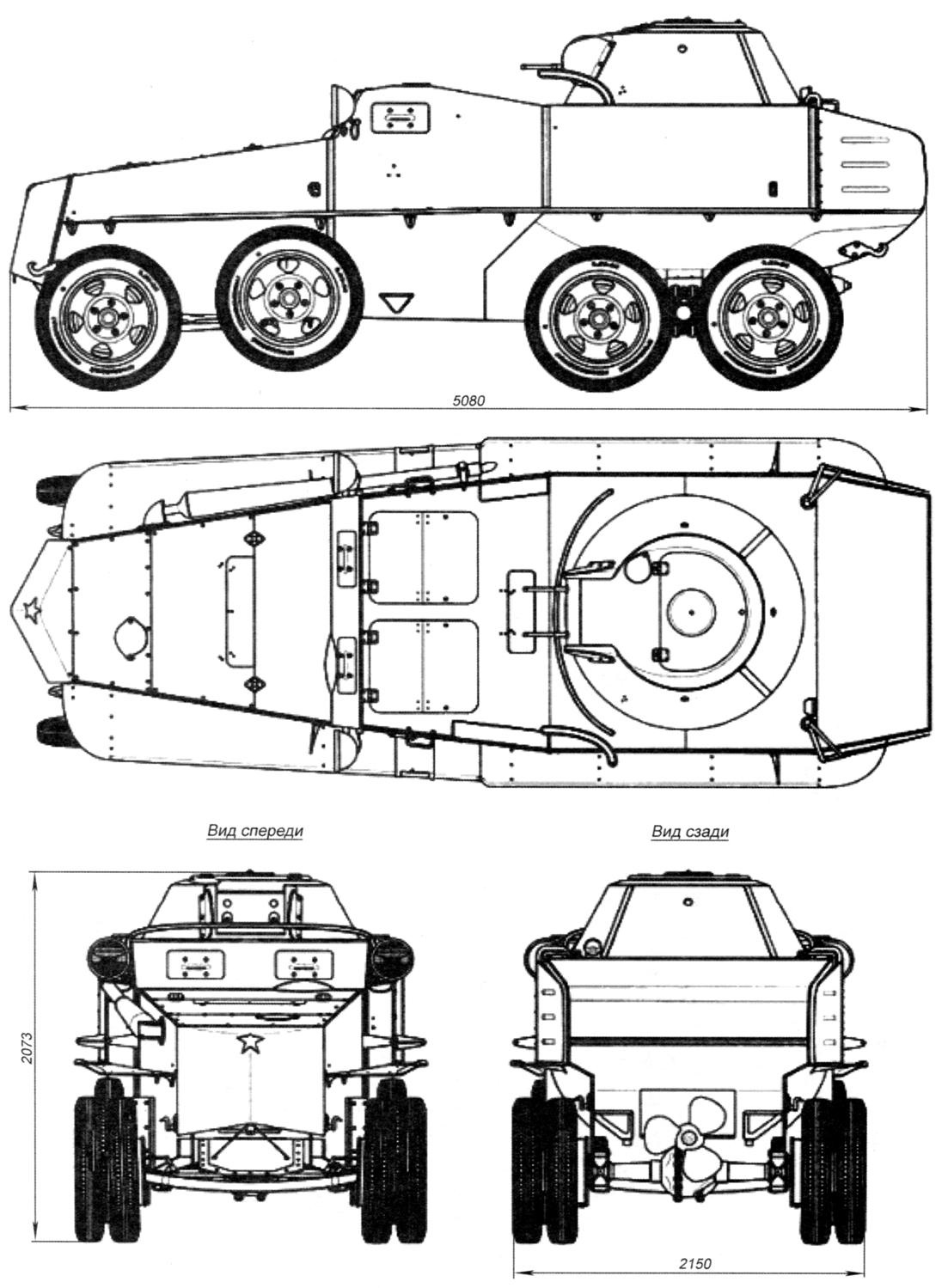

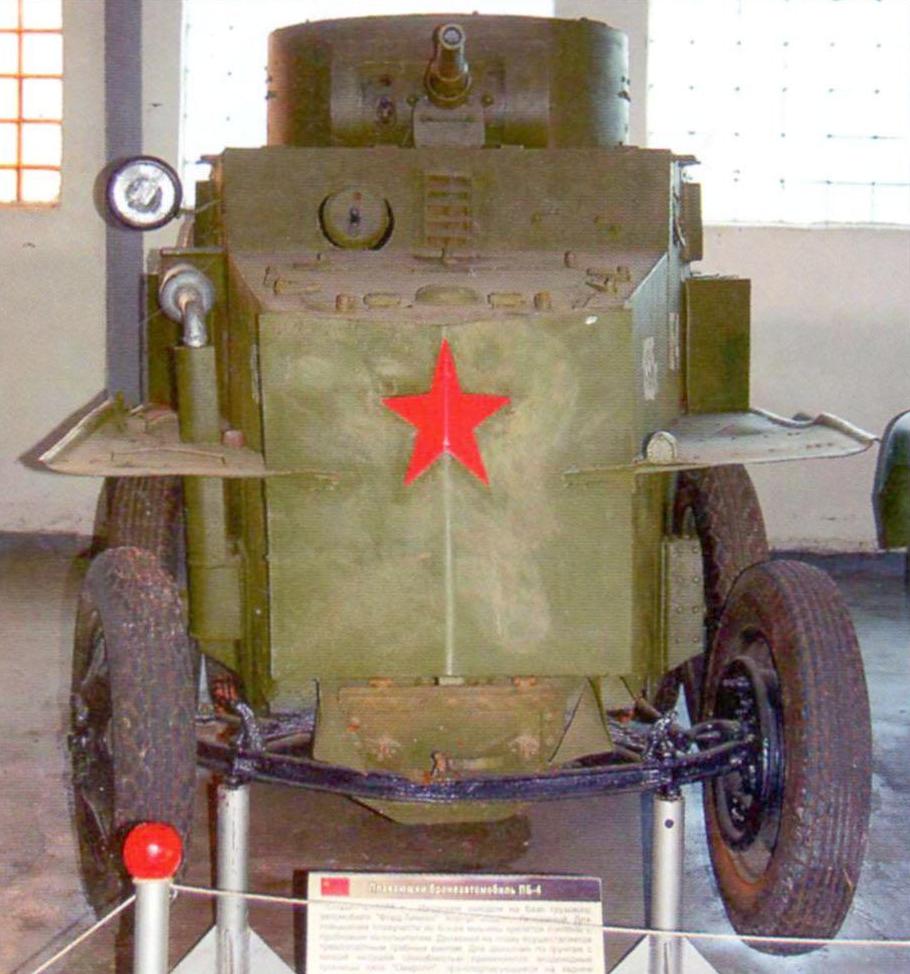

Плавающий бронеавтомобиль ПБ-4. Вооружение — 45-мм танковая пушка 20К, два 7,62-мм пулемёта

БА ПБ-4:

1 — 45-мм танковая пушка 20К; 2 — башенный вентиляционный грибок; 3 — смотровая щель башни; 4 — цилиндрическая вращающаяся башня; 5 — подбашенная коробка; 6 — бортовой поплавок; 7 — ведущие колёса задних мостов; 8 — запасное колесо; 9 — люк силового отделения; 10 — корпусной 7,62-мм пулемёт; 11 — выходные корпусные люки; 12 — башенный спаренный 7,62-мм пулемёт; 13 — выходные люки башни; 14 — лючок флажковой связи; 15 — башенный монтировочный люк; 16 — кормовая амбразура башни; 17 — трёхлопастный гребной винт; 18 — выхлопной тракт; 19 — смотровой люк водителя

Для улучшения проходимости по бездорожью на задние ведущие колёса могли надеваться металлические гусеницы.

Движение на воде осуществлялось с помощью трёхлопастного гребного винта, установленного под кормой. Он работал от дополнительного червячного привода, отходящего от главной передачи заднего моста. Однако получалось, что на суше при включённых задних мостах вращался и гребной винт, а на плаву при его включении вращались и задние колёса.

Два топливных бака вмещали 40 л бензина, что позволило иметь запас хода около 120 км. Скорость по шоссе равнялась 60 км/ч, с надетыми гусеницами по просёлку — до 50 км/ч, по рельсам — 90 км/ч, на плаву — 6 км/ч.

Боевая масса БАД-2 составила 4,6 т. Рассчитывался броневик на экипаж из 4 человек.

Тогда же Управление механизации и моторизации РККА выдало задание Ленинградскому машиностроительному заводу «Звезда» им. К. Е. Ворошилова (или завод № 174, бывший завод «Большевик») на «проектирование и изготовление улучшенного опытного образца плавающего броневого автомобиля БАД-3». Однако завод в условленное время не уложился. Тогда военные передали БАД-3 в план Ижорского завода на 1933 г., где к этому времени была создана Центральная Броневая лаборатория № 1 (ЦБЛ-1), выпуск 25 БАД-2, однако затем их количество снизили до 15 единиц. Но и это количество не было выполнено из-за перезагрузки завода другой военной продукцией, в том числе выпуском танков Т-26.

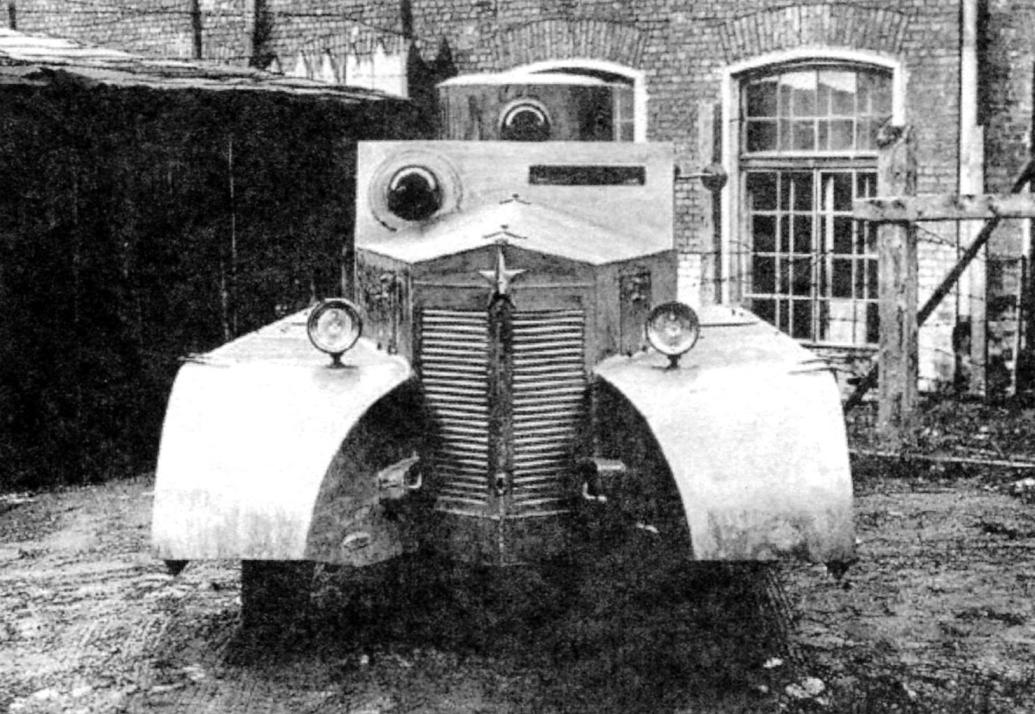

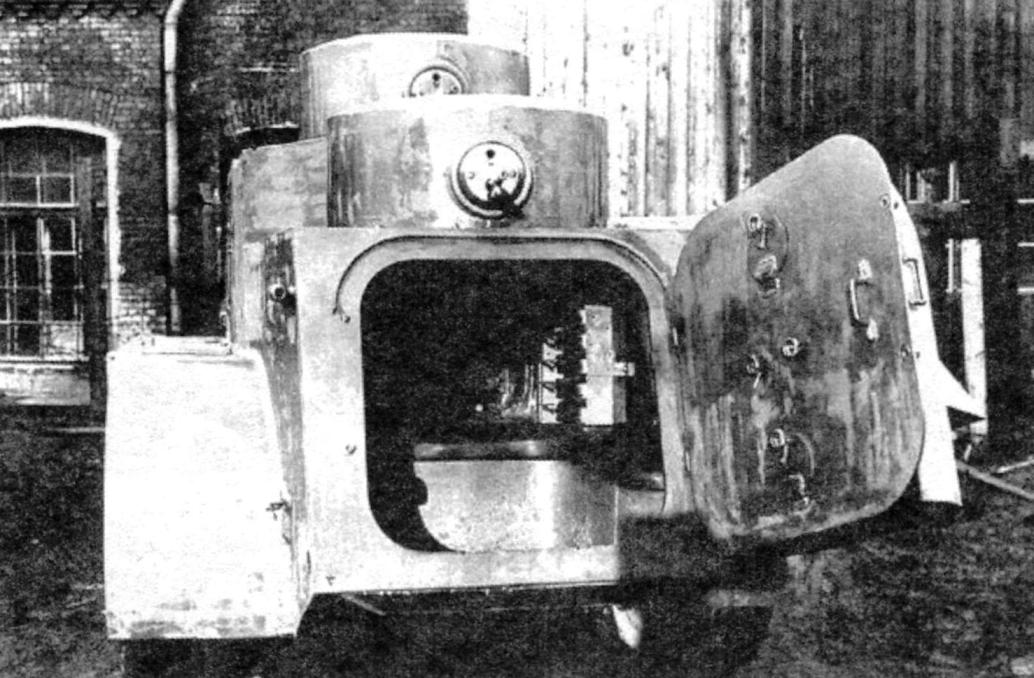

После получения заказа сотрудники заводского КБ при составлении технологической карты изготовления корпуса столкнулись с большими сложностями из-за его гидродинамической формы. Занявшись изменением конфигурации машины, они затем и вовсе решили спроектировать новый плавающий броневик, получивший позднее индекс ПБ-4. Конструкторы «упростили» корпус, отказавшись от чисто катерных остроскулых обводов. Теперь автомобиль по форме больше напоминал средний пушечный БА-3, разработанный здесь же на Ижорском заводе.

Новому ПБ-4 спроектировали безрамный несущий корпус, конечно, водонепроницаемый, сварной. Его броневые листы толщиной 4 — 7 мм в надводной части имели значительные углы наклона. В связи с тем, что масса машины достигла почти 5,3 т, вдоль бортов для увеличения водоизмещения и улучшения остойчивости установили деревянные поплавки (по некоторым источникам, пробковые) в железной оболочке.

Компоновку броневика с передним расположением силовой установки оставили прежней. Колёсная формула осталась такой же — 6×4 с задними ведущими мостами, причём карданный вал проходил снаружи через сальники в днище. Трансмиссия и подвеска от прежних мало отличались. Не изменили и схему движения на плаву — с помощью гребного винта, задействованного от главной передачи заднего моста.

Двигатель поставили тот же, 40-сильный ГАЗ-А. Однако существенно изменили его систему охлаждения. Сделали внизу корпуса люк, через который набегающий поток воздуха подходил к радиатору; на плаву он герметически закрывался. Тогда в дело вступал змеевик — теплообменник, находившийся под днищем, вода системы, проходившая через него, охлаждалась. Устроили также вдоль бортов продувочные шахты для выброса горячего воздуха. Доступ к двигателю осуществлялся через люк крыши силового отделения.

На подбашенной коробке, ближе к корме машины, разместили вращающуюся башню, имевшую цилиндрическую форму. По своей конструкции она была близка к той, что стояла на танке Т-26, но без кормовой ниши. Впрочем, подобная башня стояла и на броневике БА-3.

Башня имела 45-мм танковую пушку 20К и спаренный 7,62-мм пулемёт ДТ. Такой же ДТ находился в правой части лобового листа корпуса.

Пушка 20К могла вести огонь по бронированным целям и артиллерийским орудиям, огневым средствам, по открытой живой силе противника и в укрытиях как бронебойными, так и осколочно-фугасными снарядами. Она имела отличные по тому времени тактикотехнические характеристики. Так, максимальная дистанция стрельбы составляла 4200 м при дальности прямого выстрела 3600 м. Бронебойный снаряд БР-240СП массой 1,43 кг, имея начальную скорость 760 м/с, на расстоянии 500 м пробивал броню толщиной 45 мм, а на 1500 м — 28 мм. Скорострельность пушки — 7 — 12 выстр./мин.

Боезапас пушки 20К на броневике ПБ-4 составлял 52 выстрела, размещённых как в самой башне, так и в корме корпуса, патронов к пулемётам было 2268 штук в 36 дисках.

Для стрельбы из пушки использовались телескопический прицел ТОП и перископический панорамный ПТ-1, для пулемёта — механический прицел.

В бортах башни находились смотровые приборы «Триплекс», амбразуры для стрельбы из личного оружия, в корме — люк для демонтажа пушки. В крыше башни имелись два люка для входа и выхода экипажа, такие же два были оборудованы в передней части корпуса.

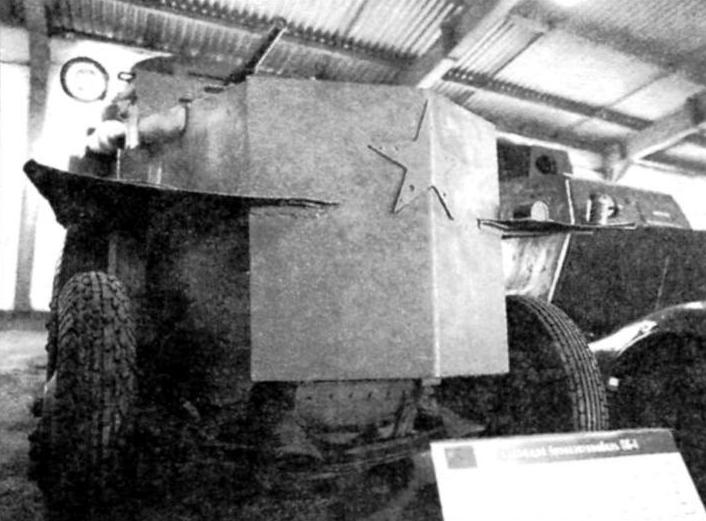

Носовая часть броневика ПБ-4

ПБ-4, в экспозиции Военно-исторического музея в подмосковной Кубинке

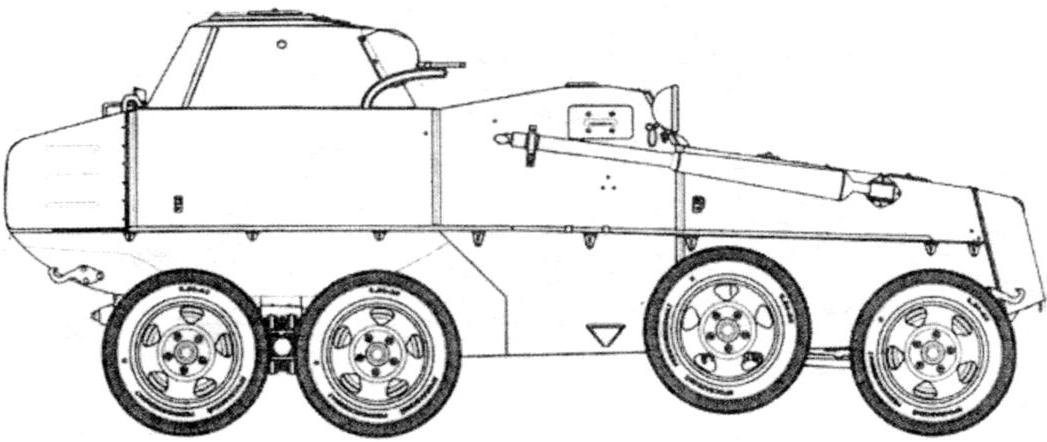

ПБ-7

Бронеавтомобиль ПБ-7 с двумя спаренными пулемётами ДТ калибра 7,62 мм

Вращение башни происходило с помощью ручного привода, причём её поворот требовал достаточно больших усилий.

В самой башне находились два подвесных сиденья — для наводчика и заряжающего.

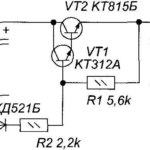

Электрооборудование было однопроводное с 6-вольтовым напряжением бортовой сети, задействованное от генератора мощностью 100 Вт и аккумуляторной батареи ЗСТП-80 ёмкостью 80 А ч.

Для откачки попадавшей в корпус забортной воды вблизи водителя установили ручную помпу производительностью 20 л в минуту.

К сентябрю 1933 г. Ижорский завод поставил для испытаний три бронеавтомобиля ПБ-4, в феврале следующего года — ещё три.

В апреле 1934 г. ПБ-4 вместе с броневиками БА-3 участвовал в четырёхдневном испытательном пробеге Колпино — Москва, посвящённому празднику 1 Мая.

В результате выяснилось, что машина могла развивать скорость по шоссе до 50 км/ч, грунтовым дорогам — до 20 км/ч, на плаву — до 3-4 км/ч (по другим данным, 6 -8 км/ч); при этом для входа в воду и выхода на берег применялись гусеницы «Оверолл», поставленные на ведущие мосты.

Всего в 1934 — 1935 гг. было изготовлено шесть бронеавтомобилей ПБ-4, но один из них по неизвестной причине оказался разобранным в следующем году.

В 1936 г. в КБ Ижорского завода изготовили новую модель плавающего броневика под индексом ПБ-7 с использованием шасси грузового автомобиля ГАЗ-ААА. Машина отличалась от ПБ-4 некоторыми усовершенствованиями и имела другое вооружение. Сварной её корпус имел лучшую гидродинамику подводной части, отсутствовали понтоны на бортах. Броневые листы были толщиной 4, 6 и 8 мм. Усилили ходовую часть и подвеску.

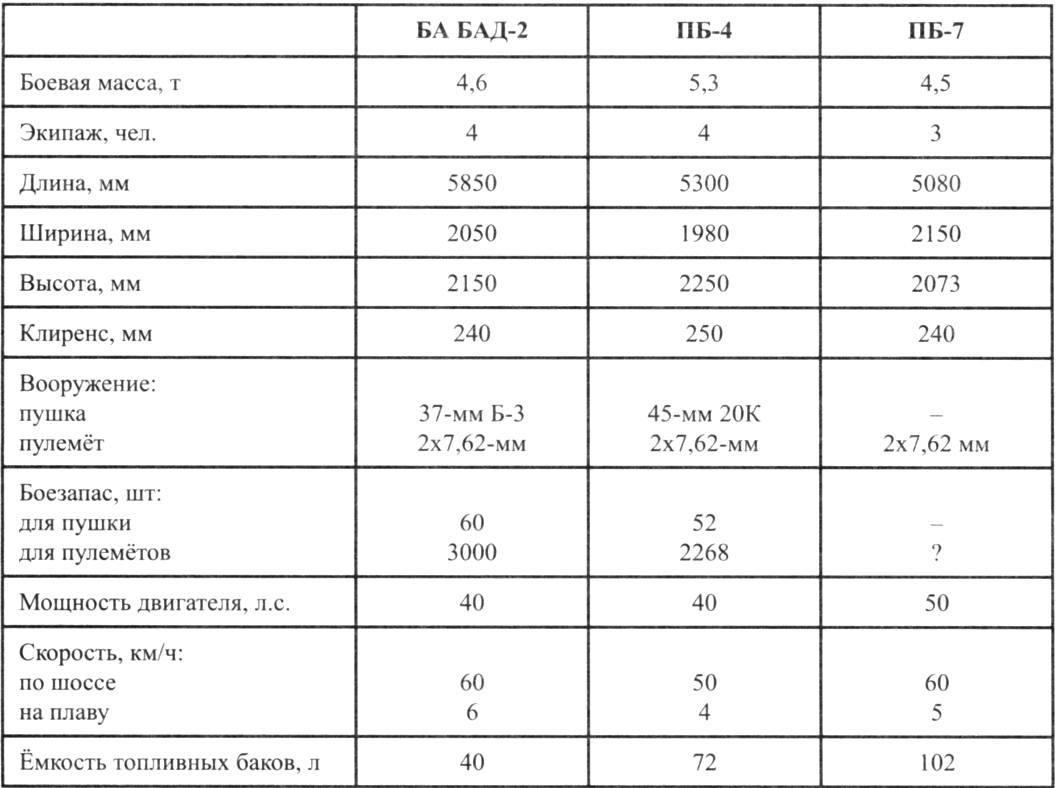

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАВАЮЩИХ БРОНЕАВТОМОБИЛЕЙ БАД-2, ПБ-4, ПБ-7

Двигатель установили более мощный — 50-сильный ГАЗ М-1, карбюраторный 4-цилиндровый жидкостного охлаждения. Такой ставился на легковушку ГАЗ-М1, заменившую ранее выпускавшуюся ГАЗ-А. Для доступа к мотору в переднем листе корпуса имелся люк. Особое внимание уделили охлаждению двигателя. Радиатор с легковушки ГАЗ заменили на новый шестирядный ёмкостью 20 л, устанавливавшийся на танке Т-37, поставили мощный вентилятор. Это — в дополнение к теплообменнику и воздухозаборному люку в передней части корпуса.

Башня на ПБ-7 стояла в корме машины. Ей придали коническую форму с углами наклона бортов около 30°. Сверху башни размещался люк, в откидной крышке которого находились ещё два лючка — вентиляционный и для сигнализационной связи флажками. В бортах имелись три амбразуры.

Вначале на броневик поставили 7,62-мм пулемёт ШКАС (пулемёт Шпитального-Комарицкого авиационный скорострельный). Но затем вооружение заменили на два спаренных также 7,62-мм пулемёта ДТ. Их боезапас составлял 4032 патрона.

На плаву также работал кормовой гребной винт, но теперь, в отличие от предыдущих моделей, при движении по суше его можно было отключать, правда, покидая при этом машину. Для поворотов на воде в помощь передним колёсам в кормовой части установили рули, управляемые тросами с места водителя.

Бронеавтомобиль ПБ-4 в экспозиции Военноисторического музея в подмосковной Кубинке

В 1937 г. бронеавтомобиль ПБ-7 проходил испытания, в том числе и на реке Ижоре, показав скорость на плаву 4-5 км/ч. На суше 4,6-тонная машина развивала скорость до 60 км/ч. 102 л топлива в двух баках, размещённых под сиденьями в передней части машины, обеспечивали запас хода до 250 км по шоссе и до 170 км — по просёлкам.

В целом вывод комиссии по окончании испытаний был обнадёживающим, была рекомендована доводка конструкции до принятия на вооружение.

Однако к этому времени в СССР стали уже серийно выпускать лёгкие плавающие танки, имевшие массу даже меньше, чем плавающие броневики. Возможно, это и стало причиной того, что военные отказались от дальнейшей доводки ПБ-7 до серийного образца, как и вообще от разработки проектов плавающих бронеавтомобилей.

В. ТАЛАНОВ