Однако, несмотря на такое содействие, прошло целых три года, пока не сошла на воду вторая лодка Губэ. Она представляла собой сильно увеличенный прототип (водоизмещение возросло в 2,5 раза); соответственно, при постройке пришлось применить несколько другие технологии. Единую отливку для корпуса таких размеров — длиной около 8 м — не мог поставить ни один завод, поэтому пришлось использовать три секции из той же самой пушечной бронзы, прочно скреплённые между собой мощными болтами, остроумно спрятанными внутри корпуса, чтобы пресечь возможную коррозию. Толщину конструкции, сочтённую в прототипе уж слишком завышенной, несколько уменьшили: центральная секция осталась 25-миллиметровой, а оконечности и того меньше — 15 мм. Впрочем, «французский корпус» оставался очень надёжным, по сравнению с применяемой в других странах обшивкой листами с многочисленными заклёпками и соединениями.

В остальном вторая лодка сохранила многие черты первой. Тот же съёмный киль-балласт (весом аж в полторы тонны), то же устройство автоматического регулирования дифферента (увы, столь же инерционное и ненадёжное), та же наблюдательная башенка. Только теперь в ней находилась единственная голова — командира лодки. В позиционном положении он наблюдал за обстановкой через иллюминаторы, а в подводном — с помощью примитивного перископа длиной 4 м. Остальные два члена экипажа «света белого не видели». В кормовой части находился электромеханик, ведавший главным двигателем. Кстати, тот был позаимствован у… трамвая, и к тому же производился фирмой главного потенциального противника — Германии. На долю специалиста по электротехнике приходилось и аварийное сбрасывание балласта-киля. Обязанности третьего члена экипажа были более разнообразными, но не всегда приятными. Он числился механиком и приводил в действие насосы и другое оборудование балластных и диф-ферентовочных цистерн, а также служил «почтовиком» (лодка оборудовалась всё той же фирменной системой общения с внешним миром при помощи стеклянных шаров). К неприятным функциям механика относилась гребля: именно ему в случае необходимости предстояло шевелить вёслами, пытаясь хоть как-то сдвинуть с места 5-тонную субмарину. Прямо скажем, задача из ассортимента богов и титанов.

Главные же изменения касались вооружения. Вместо совершенно недееспособной системы «а-ля ранний Джевецкий» по бокам корпуса в лёгких решётках (а-ля уже Джевецкий поздний) размещались две торпеды Уайтхеда диаметром 350 мм, новейшее по тем временам оружие. Пуск их осуществлялся изнутри как в позиционном, так и в подводном положении. В общем, получилась вполне приличная субмарина, хотя и обладавшая всеми свойственными своему времени недостатками. К таковым относилась прежде всего совершенно недостаточная автономность. Под «трамвайным» мотором лодка могла пройти менее 20 миль до полной разрядки аккумуляторов (возвращение из атаки на вёслах в военное время можно рассматривать как смертельный трюк). Другим ограничивающим фактором являлся запас воздуха, которого хватало на 15 часов. Впрочем, о непрерывных подводных путешествиях такой продолжительности тогда можно было только мечтать. Рекорд для второй лодки Губэ равнялся 8 часам, однако и это воспринималось едва ли не как полёт через полюс. Массу неудобств доставлял крохотный запас плавучести (не более 5% от водоизмещения), делавший субмарину и её экипаж заложниками любой небольшой волны, случайно плеснувшей в открытый люк при движении на поверхности. И, конечно же, оставались неизбывные проблемы наблюдения и удержания лодки в горизонтальном положении. Обе они, к тому же, оказались ещё и тесно связанными с применением оружия: торпеды, выпущенные в дно или «в воздух», равно не могли нанести вреда противнику.

Лодку, теперь уже почти пригодную для боевого использования, во Франции на вооружение всё-таки не приняли. Оставалась верная Губэ Бразилия; именно для неё конструктор вскоре построил по несколько изменённому проекту ещё две единицы. Экспортный вариант предусматривал использование стали в качестве материала корпуса вместо дорогущей орудийной бронзы. Пришлось несколько увеличить толщину конструкции, что внесло свой вклад в рост водоизмещения ещё почти в два раза, до 10 т. В остальных деталях бразильский вариант мало отличался от своего прототипа, разве что изменилась система крепления решёточных торпедных аппаратов, которые располагались теперь на своеобразных «крылышках» — ещё одна попытка облегчить стабилизацию субмарины в горизонтальном положении.

Так или иначе, карьера французского «заимствователя» (хотя и неплохого инженера) катилась к закату. Бразилия своё чудо-оружие получила (о каком-либо применении его сведений нет). В самом начале XX века последовала более существенная попытка «впарить» субмарины Губэ не более и не менее, как самой «Владычице морей». В Британии их энтузиастом неожиданно оказался адмирал Э. Фримантл, считавший, что при определённой доработке такие лодки могут стать полезным оружием броненосцев и больших крейсеров. Их предполагалось брать на борт и применять в подходящих условиях, на манер «потайных» минных катеров. Для осуществления идеи адмирал даже основал компанию «Бритиш Субмарин Боат», которая, впрочем, к делу так и не приступила. Уж слишком быстро развивалось в те времена подводное дело: к русско-японской войне лодки Губэ уже основательно устарели. Однако так казалось не всем. Со второй субмариной изобретателя, не принятой Морским министерством и избежавшей продажи за море, в Бразилию, связана любопытная и тёмная история. Её продали частному лицу (без торпедных аппаратов), организовавшему подводные катания на Женевском озере для обладателей солидных кошельков. Якобы в 1903 году на неё обратило свой взгляд российское Морское министерство, в то время лихорадочно наращивавшее силы на Дальнем Востоке в преддверии практически неминуемого столкновения с Японией. Далее начинается легенда: якобы лодку тайно купили, столь же секретно доставили на борт строящегося в Тулоне броненосца «Цесаревич», на котором она и проследовала аж в Порт-Артур. Эта история ничем не подтверждается, но она свидетельствует и об интересе к творениям Губэ в России. Так, в известном справочнике по флотам мира, издававшемся под покровительством Великого князя Александра Михайловича, им уделена не одна страница), и о том печальном положении, которое сложилось в нашей стране с подводным делом в те времена.

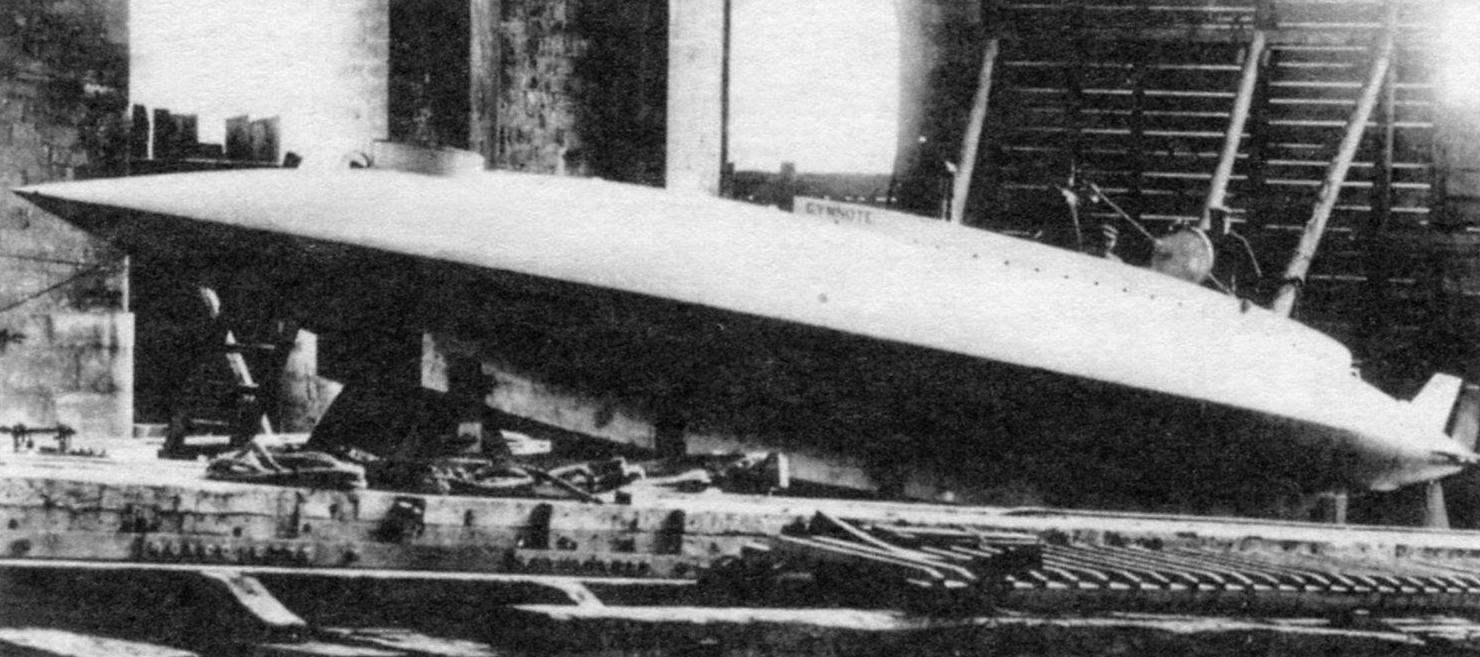

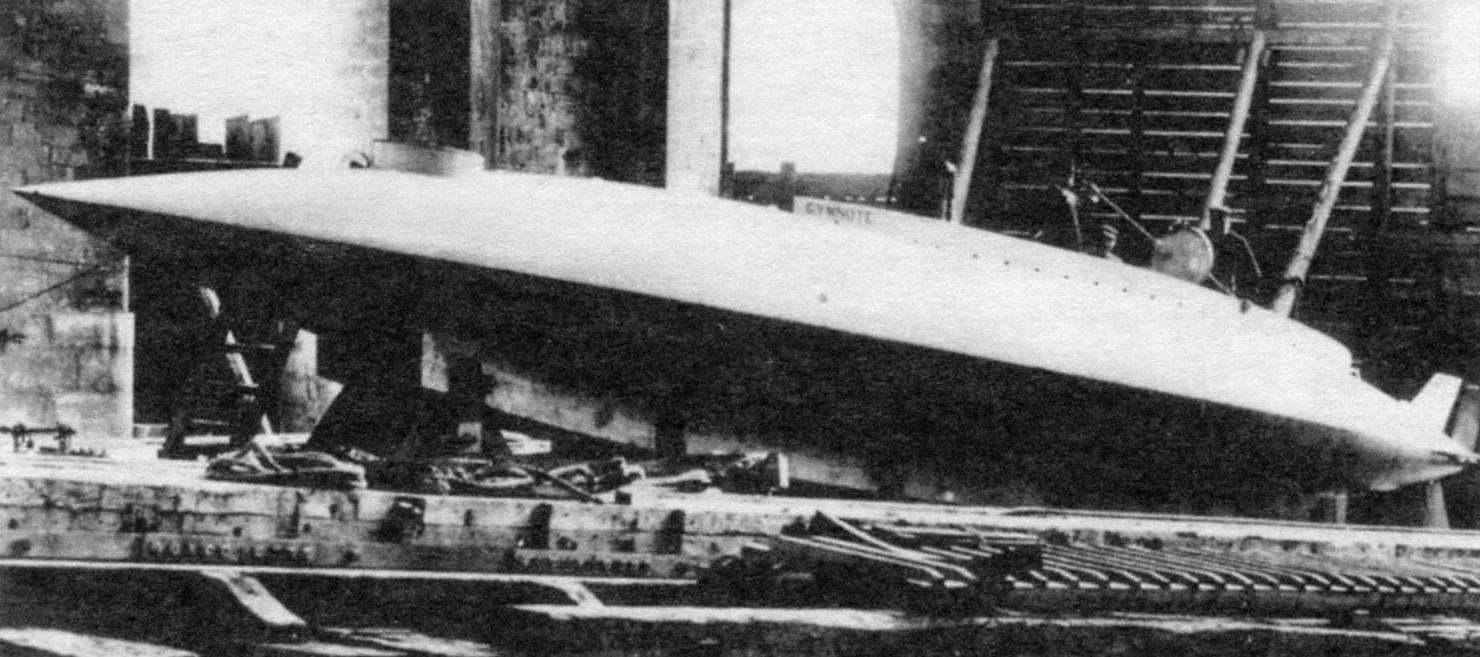

В самой же Франции прогресс подводных электроходов быстро оставил лодки Губэ в тени. Причина состояла в том, что их проектированием и строительством занялись настоящие профессионалы, причём люди с громкими именами и умными головами. Знаменитый кораблестроитель С. Дюпюи де Лом, создатель первого винтового линейного корабля и первого броненосца, всего за несколько лет до своей смерти, последовавшей в 1885 году, пришёл к мысли о том, что подводная лодка станет едва ли не идеальным средством для береговой обороны и что наилучшим двигателем для неё будет именно электромотор. В том его убедили опыты с дирижаблями (де Лом занимался и ими!), где знаменитый инженер прошёл весь путь, от аппарата, приводимого в движение мускульной силой, до вполне цивилизованного, а главное, лёгкого электродвигателя. Поэтому применение его в субмарине просто напрашивалось само собой. Несомненно, де Лом мог бы и сам спроектировать и построить бы неплохую лодку, кончина же оборвала эти планы. Но, выражаясь высокопарно, факел из его рук принял Гюстав Зедэ, близкий знакомый и сам весьма известный инженер, а по совместительству ещё и главный конструктор фирмы с мировым именем, «Форж э Шантье де ла Медитерране», где строились не только французские броненосцы и крейсера, но и корабли для России. Получив благословение (и заказ) от того же морского министра адмирала Обо, он за полтора года (вдвое быстрее Губэ) разработал рабочие чертежи и построил свою субмарину — сказались все преимущества судостроителя-профессионала. И это при том, что его «Жимнот» оказался в несколько раз больше творения «плагиатора Джевецкого».

В ноябре 1888 года «Электрический угорь» (как переводится Gymnote) вышел на испытания. Своё название субмарина вполне оправдывала: имея практически такой же диаметр, как довольно неуклюжий «лимон» Губэ, творение Зедэ оказалось более чем вдвое длиннее. При соотношении длины к ширине, приближающемся к 10, она вполне могла сравниваться с изящным угрём. Конструкция корпуса состояла из изрядного количества (через каждые полметра) кольцевых шпангоутов, скреплённых продольными балками-стрингерами, на которые «натягивалась шкура» — стальная обшивка из не слишком толстых листов (4-6 мм). Такая конструкция, обычная для большинства последующих «подлодок», несомненно, уступала литой бронзе по прочности, но была дешевле и более технологичной. Корпус разделялся на три отсека, из которых самым длинным являлся носовой, а самым важным — средний. Именно в нём располагался электродвигатель со вполне приличными характеристиками — 55 л.с. — в десять с лишним раз мощнее трамвайного моторчика у Губэ. Он вращал вал с единственным винтом довольно большого диаметра. Главные проблемы, конечно же, заключались в «пище» для мотора. Аккумуляторы того времени оставались очень массивными, а энергии накапливали немного. Поэтому батарея состояла аж из 564 элементов общей массой 9,5 тонны (почти треть водоизмещения «Угря»), буквально распиханных по всевозможным местам во всех трёх отсеках. Притом дальность, хотя и превосходила в разы таковую у «лимона» Губэ, оставалась явно недостаточной. В надводном положении лодка могла пройти от 60 до 140 км, в зависимости от скорости (при максимальной дальности она плелась всего на 4 узлах), а под водой и того меньше: до полной остановки мотора из-за разрядки аккумулятора — немногим более 80 км при ходе всего в 3 узла. Однако, для того времени эти значения выглядели весьма впечатляющими. Действительно, лодка впервые могла «заглянуть за горизонт» и вернуться обратно — ведь заново зарядить аккумуляторы можно было только от генератора на базе. На вёслах же, массивный «Электрический угорь» передвигаться просто не мог. С появлением новых «заряжающихся батареек» «Жимнот» переоснастили более ёмкими и менее тяжёлыми элементами, в количестве всего чуть более 200 штук и массой на треть меньше исходной. При этом ещё и дальность подводного и надводного хода увеличилась также примерно на треть. Хорошая иллюстрация прогресса в электротехнике конца XIX века! Становится понятно и то, почему пионерские по своим качествам субмарины так быстро становились ненужными: переоборудовать их зачастую оказывалось дороже и хлопотнее, чем строить новые.

Схема полволной лодки «Гюстав Зедэ» (начинал проектировать и строить Гюстав Зедэ, заканчивал — Гастон Ромазотти)

Подводная лодка «Гюстав Зедэ», Франция, 1892 г.

Строилась на верфи фирмы «Форж э Шантье де ла Медитерране» в Тулоне. Тип конструкции -однокорпусный. Водоизмещение надводное/подводное — 266/272 т. Размеры: длина — 48,50 м, диаметр корпуса — 3,31 м. Материал корпуса — бронза. Глубина погружения — до 30 м. Двигатель: 2 электромотора, мощность 720 л.с. Скорость надводная/подводная проектная — 15/12 уз, реальная 9,2/6,5 уз. Вооружение: 450-мм носовой торпедный аппарат, 3 торпеды. Экипаж — 9 чел. Вошла в состав флота после 5-летних испытаний в 1898 г., сдана на слом в 1909 г.

Впрочем, сам «Жимнот» находился в строю достаточно долго. В принципе, субмарина «Зедэ» обладала всеми необходимыми боевыми качествами, оружием, состоявшим из двух 350-мм торпед в решётчатых торпедных аппаратах снаружи корпуса, и довольно совершенным оборудованием. Последнее включало два компаса, один из которых традиционный, магнитный, а второй — гироскопический, впервые применённый на подводной лодке. Впрочем, сложно сказать, кто из них оказался в походе большим «фантастом»: буквально «сходивший с ума» в стальной оболочке магнит или капризный и постоянно выходивший из строя гироскоп. Что же, таковы реалии времени. По крайней мере, конструктор сделал всё возможное для навигации и наблюдения, которое осуществлялось через два перископа, также конкурирующих типов, зеркального и призматического. Вполне прилично выглядели и органы управления, представленные парой вертикальных рулей, расположенных в корме на манер рыбьих плавников, и парой горизонтальных, находящихся там же, поблизости. Именно они позволяли осуществлять динамическое погружение при небольшой остаточной положительной плавучести, когда лодка давала ход. Естественно, имелись и балластные, и дифферентовочные цистерны, заполнявшиеся самотёком и осушаемые при помощи электронасосов. Словом, «всё, как у людей», то есть, как в большинстве последующих субмарин.

Явно неудачными можно назвать разве что рубку и надстройку. Первая была слишком низкой и маленькой, всего полметра в диаметре, а вторая — также низкой и узкой. Об условиях жизни экипажа говорить не приходилось, уж очень небольшим был диаметр корпуса, в самой широкой средней части едва превышавший человеческий рост, а до предела загромождённые аккумуляторами отсеки наполнялись ещё и ядовитыми испарениями кислоты. Пяти членам экипажа в каждом из выходов приходилось очень несладко. Не зря вначале на «Жимноте» выходили только сам Гюстав Зедэ и его верные спутники-инженеры, одним из которых был Ромазотти, впоследствии сам ставший известным конструктором субмарин, а также ещё один друг покойного де Лома, пилот и создатель дирижаблей Кребс. Однако постепенно эта группа блестящих специалистов заменилась военными моряками, не раз сменявшимися в ходе 18-летней службы на Средиземном море. «Жимнот» совершил почти 2 тысячи погружений и служил бы и дольше, если бы не авария, случившаяся с ним в Тулоне в 1907 году. Лодка пошла на дно; хотя её относительно быстро подняли (благо, в главной базе хватало специальных средств), восстанавливать попорченное водой оборудование не стали. Год спустя «Угря» сдали на слом. Так закончила свой путь, безусловно, выдающаяся субмарина, созданная талантливым конструктором.

Сразу после завершения работы над «Жимнотом» инженер спроектировал другую подлодку, увеличенную в 9(!) раз. Он даже успел заложить её в конце 1889 года, но не дождался спуска на воду. Через год с небольшим изобретатель погиб при испытании порохового ракетного двигателя, и субмарину достраивал уже Гастон Ромазотти. Ученик добился того, чтобы лодку, названную ещё на стапеле «Сиреной» переименовали в честь её первосоздателя.

Субмарину «Гюстав Зедэ» отличали от «Жимнота» прежде всего размеры, причём очередной скачок оказался очень внушительным. Подводное водоизмещение приближалось уже к трём сотням тонн, длина — к полусотне метров, а диаметр корпуса уже позволял членам экипажа стоять во весь рост и не только в диаметральной плоскости. Изменился и материал обшивки: конструкторы вместо стали вновь обратили свой взор на долговечную, некорродирующую и не магнитную бронзу. Правда, не литую, чего не позволяли размеры корпуса, а в виде листов, наложенных на каркас из 76 шпангоутов и полутора десятков стрингеров.

Оборудование и приборы в целом повторяли имевшиеся на «Жимноте», разве что с учётом «удвоенных втрое» размеров. Некоторые агрегаты имели поистине устрашающие размеры; в частности, электромоторы (которых стало два, мощностью по 360 л.с.) весили по 7 тонн! Под стать «коням» был и «корм» для них: аккумуляторная батарея включала 720 отдельных элементов и весила почти столько же, сколько двигатели. Она стала настоящей «ахиллесовой пятой» лодки: очень капризная и непростая в обслуживании, выделяющая ядовитые кислотные пары и к тому же обладавшая спонтанным саморазрядом. При этом выделялось изрядное количество тепла, иногда вызывая не только неприятные ощущения, но и разрыв элементов и пожары. От одного из них лодка изрядно пострадала, после чего пришлось принять волевое решение и сократить число аккумуляторов вдвое.

Столь сильных пожаров более не происходило, зато резко «просели» характеристики субмарины. Вместо заявленных 12 узлов под водой «Гюстав «Зедэ» развивал не более 6,5; с надводным ходом было чуть получше, но тоже далеко от проектных данных (9,5 узла вместо 15). Более чем вдвое сократилась и дальность: рассчитывали на внушительные 175 миль (в надводном положении), а получили всего 85. Любопытно, что этого как раз хватало для похода из Тулона в Марсель и обратно: лодка действительно могла прикрыть оба этих главных порта южного побережья Франции, то есть, впервые являлась серьёзным боевым средством. Она это продемонстрировала на флотских испытаниях в 1898 году, проведя торпедную атаку не только неподвижной цели, но и идущего 9-узловой скоростью броненосца. А ещё через три года в ходе манёвров «Гюстав Зедэ» уже совершенно неожиданно для «противника», которого никто не предупредил, проникла на его стоянку в базе Аяччо на Корсике и спокойно выпустил учебную торпеду в борт броненосца «Шарль Мартель». Шума эта атака наделала немало: уже во всех странах поняли, что самые мощные корабли получили реально опасного противника, с которым нельзя не считаться.

Впрочем, и переоценивать «Гюстава Зедэ» не стоит. После вступления в строй лодку «доводили» долгих четыре года, только тогда она реально приступила к флотской службе. О её далёких от проектных характеристиках мы уже говорили, да и недостатки этим не исчерпывались. Субмарина, как и все её предшественники, очень плохо держала глубину, двигаясь не строго горизонтально, а «по синусоиде». Причём амплитуда такой «синусоиды» достигала половины предельной глубины погружения! Частично удалось побороть неприятное явление путём установки трёх пар горизонтальных рулей вместо изначальной одной. Изрядно барахлило и деликатное навигационное и наблюдательное оборудование. «Гюстав Зедэ», как и «Жимнот», имела и магнитный, и гироскопический компасы, однако, несмотря на вроде бы немагнитный бронзовый корпус, периодически отказывали оба. Причина такого поведения магнитного «инструмента» понятна: полностью удалить все железные и стальные элементы из конструкции не представлялось возможным. А гироскопы всё ещё переживали «ясельный период», хотя прибор на лодке даже подсоединили к механическому планшету для автоматической прокладки курса.

Не вполне оправдал надежд и перископ: несмотря на изрядный размер (36 см в диаметре), его зеркала давали тусклое и искажённое изображение, так что лодке приходилось периодически всплывать даже при атаке. Именно такую картину наблюдал британский атташе при учебном выходе «Гюстав Зедэ» на броненосец «Мажента», когда субмарина дважды подвсплывала уже после первичного обнаружения. Понятно, что в боевых условиях ей вряд ли удалось бы довести дело до конца. Не соответствовало возможностям субмарины и грозное заявление её командира о том, что она смогла бы остановить целую вражескую эскадру. Лодка имела только один торпедный аппарат, хотя и вполне современного типа, встроенный в корпус в носу, вместо ранее использовавшихся наружных конструкций «а-ля Джевецкий». Запасные торпеды имелись, но и перезарядка аппарата при черепашьей подводной скорости вряд ли позволила бы последовательно атаковать хотя бы две цели, если они двигались даже небольшим ходом. Что уж говорить о такой мелочи, как неудобства для членов команды при «выходах на волю» в надводном положении. Лодка по-прежнему имела только узенькую низкую надстройку и чуть подросшую в высоту (до 1,5 м), но всё ещё крохотную рубку. Оставалось располагаться на специально оборудованных стойках с полочками, примерно, как курам на насесте.

Субмарина «Морж» Гас юна Рамазотти

Шербург. Субмарина «Алжирец» Г. Рамазотти

Подводная лодка «Корриган» инженера Мога, Франция, 1902 г.

Так или иначе, «Гюстав Зедэ» прослужил в общей сложности 15 лет, из которых 2/3 срока — в составе флота, совершив почти две с половиной тысячи погружений. Солидный результат, причём без значительных аварий (за исключением большого пожара аккумуляторов). Понятно, что продолжение развития проекта здесь просто напрашивалось. Рамазотти процесс не задерживал: когда конструкция, созданная в соответствии с заветами его старшего товарища ещё находилась на стапелях, он предложил свой проект, несколько более умеренный, чем будущий «Гюстав Зедэ». Однако Морское министерство пожелало дождаться результатов испытаний большой лодки. Поскольку последние изрядно затянулись, Рамазотти пришлось ждать долгих шесть лет, с 1891 по 1897 год, чтобы приступить к реализации своего проекта. Естественно, эта «выдержка» никак не прибавила положительных качеств его субмарине, получившей название «Ле Морз». (Le Morse в переводе означает «Морж»), По духу и конструкции подлодка Рамазотти практически полностью повторяла «Гюстав Зедэ», хотя и была в полтора раза меньше. Вступила в строй она уже в XX веке, а покинула ряды флота практически одновременно со своим «старшим товарищем». К тому времени конструкция её уже несколько устарела и вроде бы не казалась перспективной, но состоявшийся в конце 1896 года известный Фашодский инцидент, когда два будущих главных союзника по Антанте, Франция и Британия, едва не начали войну между собой, вернул актуальность творению Рамазотти. Французы экстренно приступили к сбору денег по народной подписке, но нужные полтора миллиона с лишним франков удалось заполучить не так быстро. Лишь в 1901 году, когда угроза войны вроде уже миновала, заложили ещё пару единиц, на этот раз поближе к «наглой Англии», в Шербуре. На бронзовую обшивку денег не хватало, да и её использование в качестве антимагнитной меры себя не оправдало, так что «Франсэ» и «Апьжерьен» (довольно прозорливо названные в честь основных обитателей Франции век спустя) изготовили из стали. Сэкономили и на торпедном аппарате в корпусе, установив более лёгкие, но менее удобные внешние аппараты системы Джевецкого, зато в количестве четырёх штук. Обе лодки прослужили как раз до начала Первой мировой войны, для которой они уже устарели.

Помимо «чрезвычайных» «Француза» и «Алжирца», в то же время строился и «регулярный» флотский вариант, в целом также аналогичный «Ле Морз». Проектировал их уже не «южанин» Рамазотти, а флотский инженер Мога. И нельзя сказать, что сильно улучшил: хотя «Гном», «Фарфадэ», «Корриган» и «Лютэн» (прозвища всякой мелкой домашней сказочной живности, от гнома до домового) получили наконец усовершенствованный и более или менее работоспособный перископ, и сбрасываемый киль совершенно чудовищного веса, более трети от водоизмещения! Этот «перезаклад», между прочим, не помог, а усугубил дело: половина из этих лодок оказалась на дне, так как команда, не успевала «отдать киль». «Фарфадэ» и Лютэн» подняли, первый даже на всякий случай переименовали в «Фолле», но доверия, склонные к «самоубийству», субмарины так и не сыскали. Их списали на металлолом даже раньше прародителей. Не последнюю роль в том сыграли совершенно провальные ходовые характеристики: «гномики» не могли развить под водой более 4,5 узла вместо запланированных восьми. Едва ли лучше дело обстояло с надводным ходом, который как раз и составлял 8 узлов. И это в то время, когда любой боевой корабль без проблем развивал скорость, как минимум, вдвое большую.

Тем не менее, Мога сделал ещё одну попытку, создав уже в большей мере «свою» лодку со странным названием «Z». Она имела единственный электродвигатель, а главной отличительной особенностью являлась скорость погружения, составлявшая буквально несколько секунд — прекрасный результат и сегодня. Но заплаченная за это качество цена стала роковой: в надводном положении «последняя буква алфавита» имела крохотный запас плавучести, всего 3% от водоизмещения. Отсюда понятно, что при погружении его удавалось быстро компенсировать небольшим количеством воды. Однако такой трюк выглядел едва ли не смертельным: достаточно было принять в балластную цистерну чуть больше воды, чем надо, — и лодка буквально камнем устремлялась на дно. Более чем скромными оказались и ходовые характеристики. Так скорость составляла всего чуть более 8 узлов и 4,5 узла на поверхности и под водой соответственно. Так вот, в общем, хорошее дело — электрические субмарины — оказалось полностью скомпромен-тированным, в основном именно из-за своей ненадёжной и тяжёлой «электрики». И «Z» действительно оказалась последней французской лодкой с единственным типом двигателя в лице электромотора. Больше такие подводные корабли в «прекрасной Франции» не строились и не проектировались, а саму «последнюю букву» отправили на покой всего через пять лет после вступления в строй, причём всю пятилетку заняли различные опыты, в частности, сравнение с новыми подводными кораблями с комбинированной силовой установкой. За последними, несомненно, оставалось будущее, а вот «электрические французы» стали всего лишь ещё одной ступенькой в истории.

Рекомендуем почитать УШЕЛ ТРОЛЛЕЙБУС… 25 августа 2020 года Москва распрощалась с троллейбусами. Целая эпоха, длившаяся 87 лет, - завершилась... В столице остался лишь один кольцевой музейный маршрут «Т» протяженностью 3,5 км,... НАСОС НЕ ПОТЕРЯЕТСЯ Я увлекаюсь велосипедным туризмом. Неоднократно убеждался в ненадежности крепления насоса на раме. Сделав несложную доработку, решил эту проблему раз и навсегда. Возможно, мой опыт...

Идея, заложенная в проект так и не построенной подводной лодки «Эро» учёного-физика Мари-Дэви — снабдить её электродвигателем, казалась очень привлекательной. Действительно, что может быть лучше практически бесшумного мотора, не требующего для работы ни драгоценного воздуха, ни горючего. Однако, как уже отмечалось, профессор слишком уж опередил своё время. Полноценных перезаряжаемых аккумуляторов в середине XIX века не было, а лодка «на батарейках» (гальванических элементах) могла стать лишь неэкономичной игрушкой. Возможная дальность хода такого подводного «электроаппарата» ограничивалась считанными километрами, а пополнить запас энергии в одноразовых элементах было невозможно.

Идея, заложенная в проект так и не построенной подводной лодки «Эро» учёного-физика Мари-Дэви — снабдить её электродвигателем, казалась очень привлекательной. Действительно, что может быть лучше практически бесшумного мотора, не требующего для работы ни драгоценного воздуха, ни горючего. Однако, как уже отмечалось, профессор слишком уж опередил своё время. Полноценных перезаряжаемых аккумуляторов в середине XIX века не было, а лодка «на батарейках» (гальванических элементах) могла стать лишь неэкономичной игрушкой. Возможная дальность хода такого подводного «электроаппарата» ограничивалась считанными километрами, а пополнить запас энергии в одноразовых элементах было невозможно.