Используя опыт предыдущих поколений, поднимая их достижения на новый качественный уровень, развитие научно-технической мысли движется вверх по спирали. Не случайно изобретатели, создавая все более и более совершенные машины, нередко возвращаются к опыту предшественников — опираются в своих поисках на конструкции давно минувших лет.

Характерный пример такой преемственности — история экипажей, движимых мускульной силой человека. Об одной из современных ветвей их потомков — веломобилях — мы уже неоднократно рассказывали («М-К», 1976, № 7; 1979, № 11, 12). Не менее интересно оглянуться назад и проследить, как зарождалась и развивалась идея «мускульного» транспорта в далеком и недалеком прошлом.

Уходя в глубь истории техники, мы увидим некий парадокс, живущий в веках и сохранившийся до наших дней. Он стал заметен во времена, когда по мощеным и немощеным дорогам древности уже сновали кареты и телеги, запряженные четвероногими помощниками человека. Не один век лошади, волы, мулы отслужили в качестве живого привода к повозке. Но росли транспортные потребности, и человек начал мечтать о том, чтобы создать экипажи, способные брать больше груза и развивать большие скорости. Появился автомобиль, которому предшествовало изобретение двигателя: сначала парового, потом внутреннего сгорания, электромотора. Но это было потом. К этому еще нужно было прийти. Через времена, когда забавы с «огненными машинами» могли закончиться на костре инквизиции. И еще раньше, когда для движения повозки придумывали наивные, но хитроумные способы, кажущиеся сегодня примитивными, а подчас и курьезными. Однако не станем слишком строго судить предков. Ведь почти в каждом из тех древних сооружений уже угадывался прообраз какой-нибудь детали современных машин: трансмиссии, рулевого управления, тормозов. Многие находки, претерпев всевозможные улучшения, прочно утвердились в современном транспорте.

Принцип привода тележки мускульной силой сидящего в ней человека оказался живучим. Он стал особенно заманчивым во времена, когда виделся уже в применении к асфальтовым дорогам. Стремительно проносились не просто «безлошадные экипажи», а быстрые и мощные авто, в небо взлетели аэропланы, вот уже и космические корабли уходят к далеким планетам. Но живы в человеке две извечные мечты: летать как птица и толкать какой-нибудь легонький экипаж силой собственных мышц. Когда она зародилась, в какие стародавние времена? Появлялись часовые механизмы, вода вращала колеса мельниц и насосов, люди уже неплохо управлялись с парусами. Но… энергию падающей воды к движущейся повозке не приспособишь, пружины слабы и ненадежны, а паруса годятся только при добром ветре, да и то в основном на воде. А так хотелось ни от чего не зависеть…

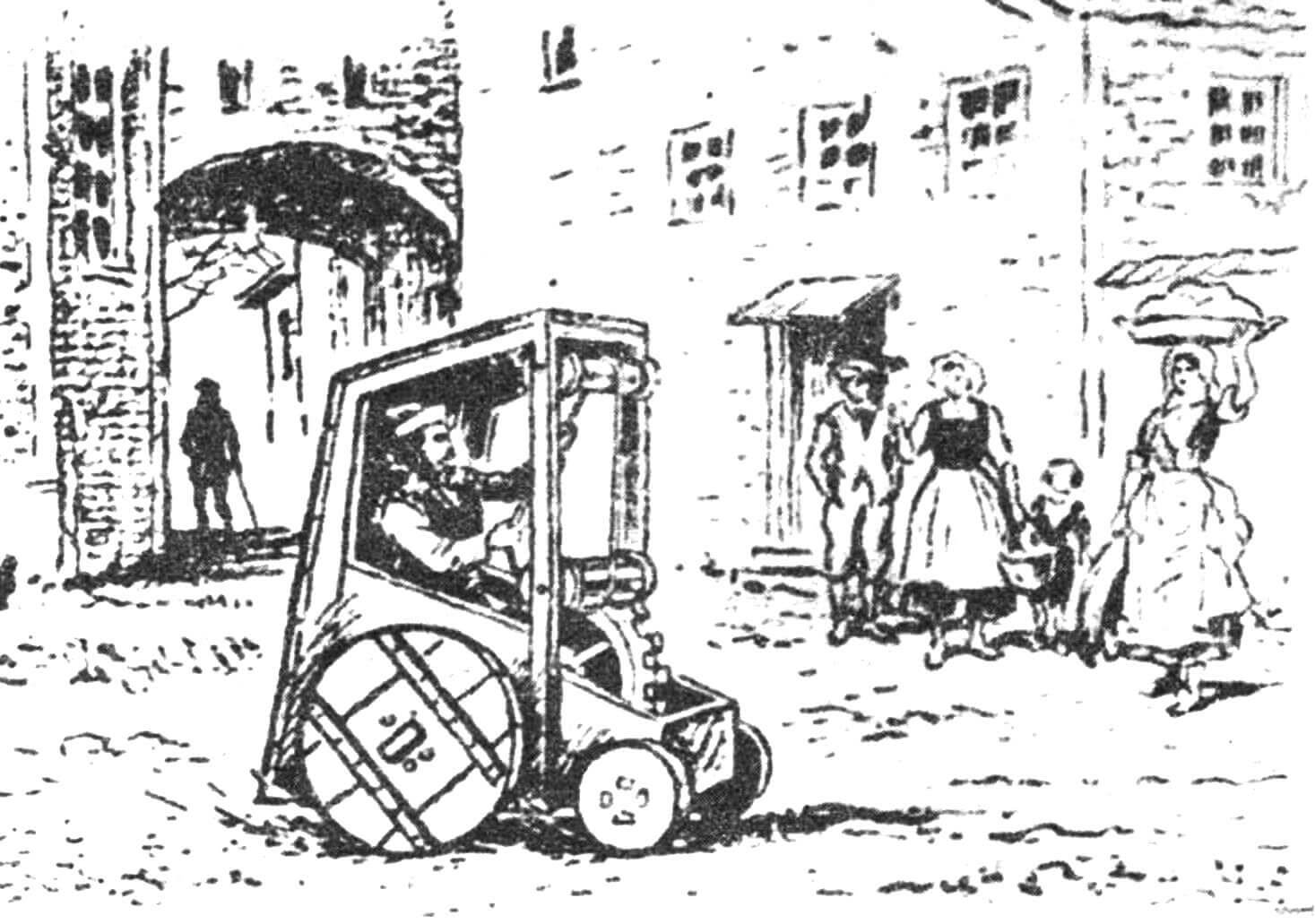

Одна из первых, наверное, попыток воплотить идею использования собственной силы для приведения легкой повозки в движение принадлежит аугсбургскому плотнику Вальтеру Голтану. Это он в начале XV века выехал на узкие улочки своего городка на необычном четырехколесном сооружении, оказавшемся самодвижущимся мускульным экипажем. Перетягивая бесконечный канат, ездок приводил во вращение два барабана. Нижний, с продольными рейками, заставлял вращаться зубчатое колесо, жестко насаженное на заднюю ось. Стоит ли говорить, что скорость коляски была не выше, чем у пешехода. А как же руль? Ну, в те времена проблема поворота еще не смущала изобретателей. Если требовалось изменить направление движения, ездок вылезал из повозки и, приподняв передок, нацеливал возок в нужную сторону.

Экипаж Голтана был одноместный. А вот некто Огюст из Меммингена в 1447 году соорудил гигантскую (даже по сегодняшним понятиям) самоходную машину на четырех огромных колесах. Она могла везти сразу несколько десятков человек. Конечно, о скорости история умалчивает, но не это было главным в те времена. Важнее, что машина двигалась! Посредством хитроумных приспособлений, рычагов, валиков, воротов, находящихся внутри экипажа, люди вращали все четыре колеса повозки. Конструктор позаботился таким образом о том, чтобы в случае застревания в колдобине одного из колес другие смогли вытянуть машину на ровную дорогу. Вот он, прообраз современных полноприводных машин-вездеходов!

На принципе использования мускульной силы создавались и другие самоходные экипажи средневековья. В 1459 году в триумфальном шествии немецкого императора Максимилиана I принял участие необычный экипаж. Он представлял собой шестиметровое колесо-обруч, внутри которого располагались царствующие особы. Экипаж-колесо перемещался в результате того, что слуги переступали по его внутренней поверхности, а направление движения регулировал длинным рычагом шедший рядом слуга. Тогда же появился деревянный четырехколесный экипаж, приводимый в движение идущими рядом и сзади него слугами, которые с помощью рычагов вращали установленные на кузове валы и маховики. До нас дошли лишь зарисовки таких машин: других достоверных данных об их существовании нет. Проектированием этих повозок занимался, в частности, известный художник Альбрехт Дюрер, оставивший нам несколько рисунков своих изобретений.

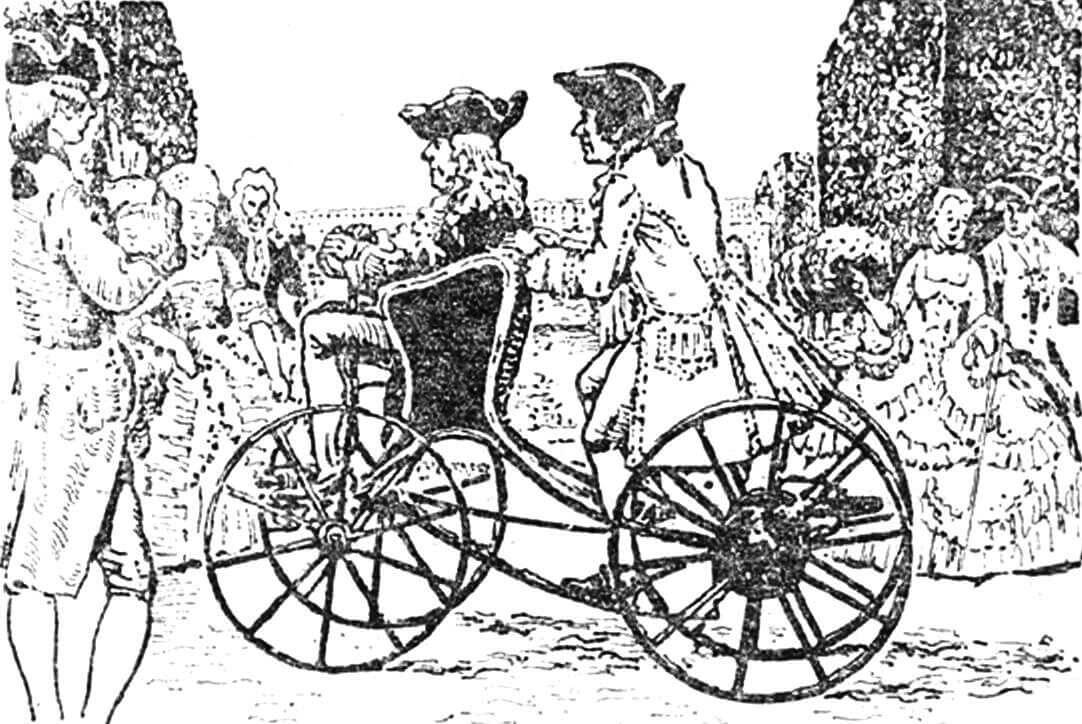

В 1685 году известный нюрнбергский часовщик Стефан Фарфлер сломал ногу. Это, казалось бы, незначительное сугубо личное событие послужило толчком… к дальнейшему развитию и совершенствованию самодвижущегося экипажа — пока лишь в форме мускульной повозки. Фарфлера не очень-то радовала перспектива пользоваться костылями или сидеть дома. Он соорудил небольшой трехколесный экипаж, на котором «сам мог ездить в костел без чьей-либо помощи». Ясно, что и здесь скорость была не ахти какая. В коляске он использовал принцип родного ему часового механизма. Только силу пружин и гирь заменяли собственные мускулы. Крутя особые ручки, Фарфлер через систему шестеренок приводил во вращение переднее колесо. С этой схемой перекликаются современные мотоколяски и автомобили с передним приводом.

Свой вклад в развитие «самобеглых машин» внесли и наши соотечественники. В 1752 году в России был построен первый подобный экипаж, приводимый в движение сложной системой рычагов и педалей, которыми управляли два лакея, стоящие на запятках. Его создатель — Леонтий Лукьянович Шамшуренков, крестьянин Нижегородской губернии, замечательный русский изобретатель-самоучка, наделенный большой фантазией и смекалкой. 21 июня 1751 года он направил в сенатскую комиссию в Москву прошение о выдаче ему разрешения и оказании финансовой помощи для «…сделания коляски самобеглой, что может бегать без лошади. Такую коляску он, Леонтий, сделать может подлинно, изобретенными им машинами, на четырех колесах, с инструментами так, что она будет бегать и без лошади, только правима будет через инструменты двумя человеками, стоящими на той же коляске, кроме сидящих в ней праздных людей, а бегать будет хотя через какие дальние расстояния и не только по ровному местоположению, но и к горе, будет где не весьма крутое место, а так же коляска может сделана быть, конечно, через три месяца со всем совершенством, и для апробации на сделание первой такой коляски потребно ему из казны денег не более 30 рублей…».

Только через год в Санкт-Петербурге Шамшуренков «со всяким поспешением» приступил к воплощению своего замысла. И вот первого ноября 1752 года коляска была полностью готова к испытаниям. До наших дней не сохранилось ни чертежей, ни рисунков, ни даже толкового описания этого самодвижущегося экипажа с мускульным приводом. По немногочисленным документам можно судить, что коляска была четырехколесной, закрытой и напоминала карету — не громоздкую, а достаточно легкую и прочную. Два человека при помощи педалей вращали задние колеса и управляли ее движением. Экипаж перевозил не менее двух пассажиров.

Через год, закончив работу, 60-летний изобретатель, еще полный сил и энергии, вновь пишет в Санкт-Петербург: «…а ныне еще могу для апробации сделать сани, которые будут ходить без лошадей зимой, а для пробы могут ходить и летом с нуждою… А хотя прежде сделанная мною коляска находится и в действии, но токмо не так в скором ходу, и ежели еще позволено будет, то могу сделать той прежней уборнее и ходу скорее и прочнее мастерством». Но на эти предложения последовал отказ, тщетными оказались все дальнейшие просьбы. Вскоре об изобретателе и его «самобеглой коляске» забыли, и их дальнейшая судьба неизвестна.

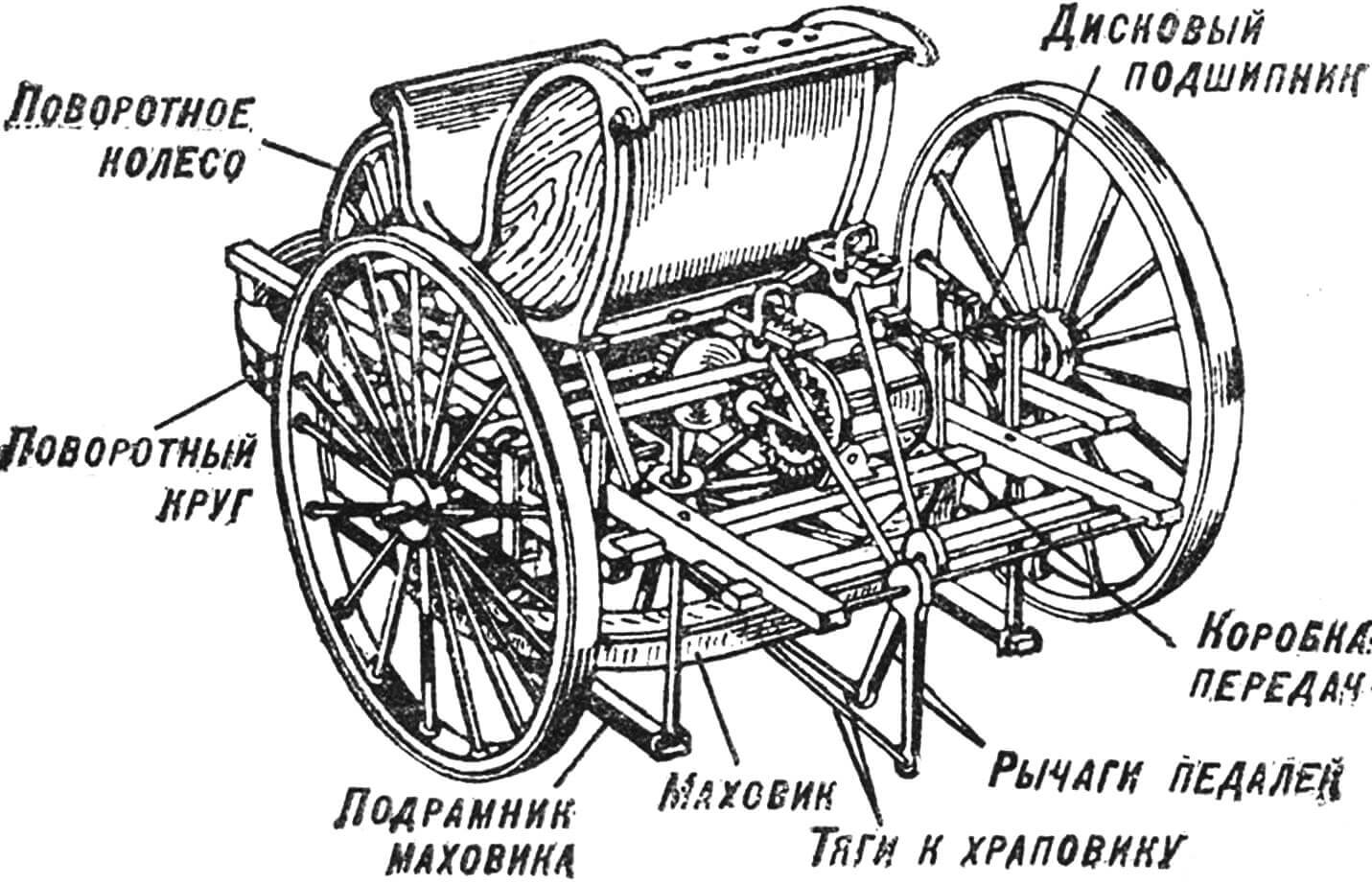

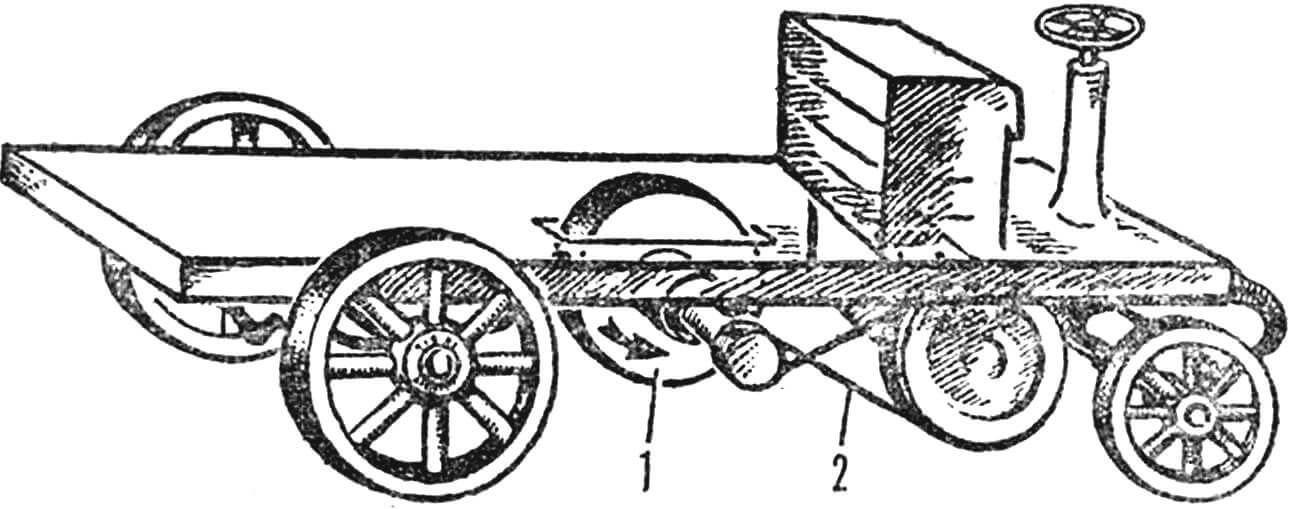

Другой талантливый русский механик — Иван Петрович Кулибин — несколько лет работал над оригинальной коляской и закончил ее в 1791 году. Вся механика внешне кажется немудреной, но глаз современного конструктора сразу различит целый ряд даже по нынешним временам гениальных решений. Кулибин выполнил экипаж трехколесным, на одного пассажира. Деревянная рама состояла из двух продольных брусьев, соединенных поперечинами. Спереди к ней крепился поворотный круг с одиночным направляющим колесом, управляемым с помощью тяг и рычажков. В задней части на раме устанавливались два других колеса увеличенного диаметра. Педали — или «туфли», по Кулибину, — поочередно нажимал стоящий на запятках человек. Он посредством тяг и храповых механизмов приводил тяжелый горизонтальный маховик, облегчавший работу человека на педалях и смягчавший ход машины. Вращение вертикального вала маховика передавалось через упрощенные зубчатые передачи на правое заднее колесо.

Интересна конструкция механизма передачи крутящего момента на ведущее колесо, ставшая прообразом современных ступенчатых коробок передач. На оси колеса был расположен барабан с тремя зубчатыми венцами различного диаметра и с неодинаковым числом зубьев. Шестерня продольного зала, передвигаясь по диаметру барабана, могла соединяться с любым венцом, изменяя передаточное число, а значит, и скорость вращения колес и прилагаемое усилие.

«Самокатка» имела и механизм свободного хода, что давало человеку возможность отдыхать, используя инерцию повозки и маховика. И еще одно замечательное техническое предвидение можно обнаружить в коляске Кулибина: оси колес перекатывались на трех особых катках. Это устройство — предшественник современного роликового подшипника! Короче говоря, механическая коробка передач и подшипники на этой тележке были сконструированы и использованы на полвека раньше, чем они появились во Франции и Англии. Ближе познакомиться с конструкцией «самокатки» можно в отделе автомобильной техники Политехнического музея в Москве, где хранится ее действующая модель.

И все-таки усовершенствования, введенные Кулибиным в конструкцию коляски, не смогли превратить ее в полноценный самоходный экипаж, слишком уж слабым и ненадежным был живой двигатель. Аналогичные попытки создать «мускульный» транспорт не раз предпринимались в XVIII веке и за рубежом. Однако все подобные машины оставались лишь оригинальной игрушкой при дворе. Известно, что в Англии одноместную повозку наподобие кулибинской, только четырехколесную, построил Джон Беверс.

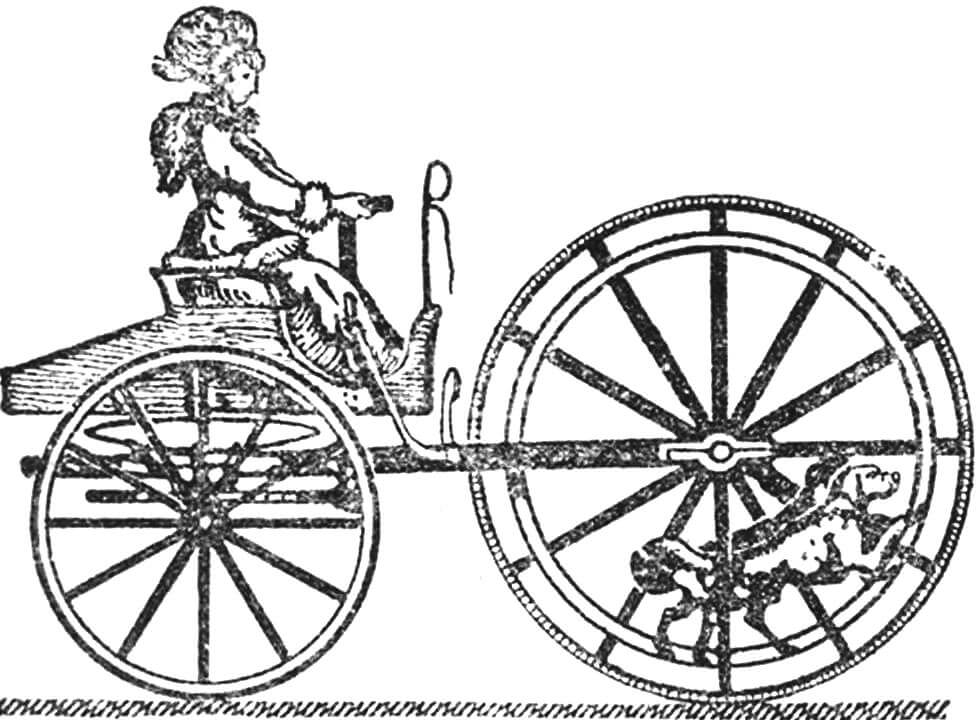

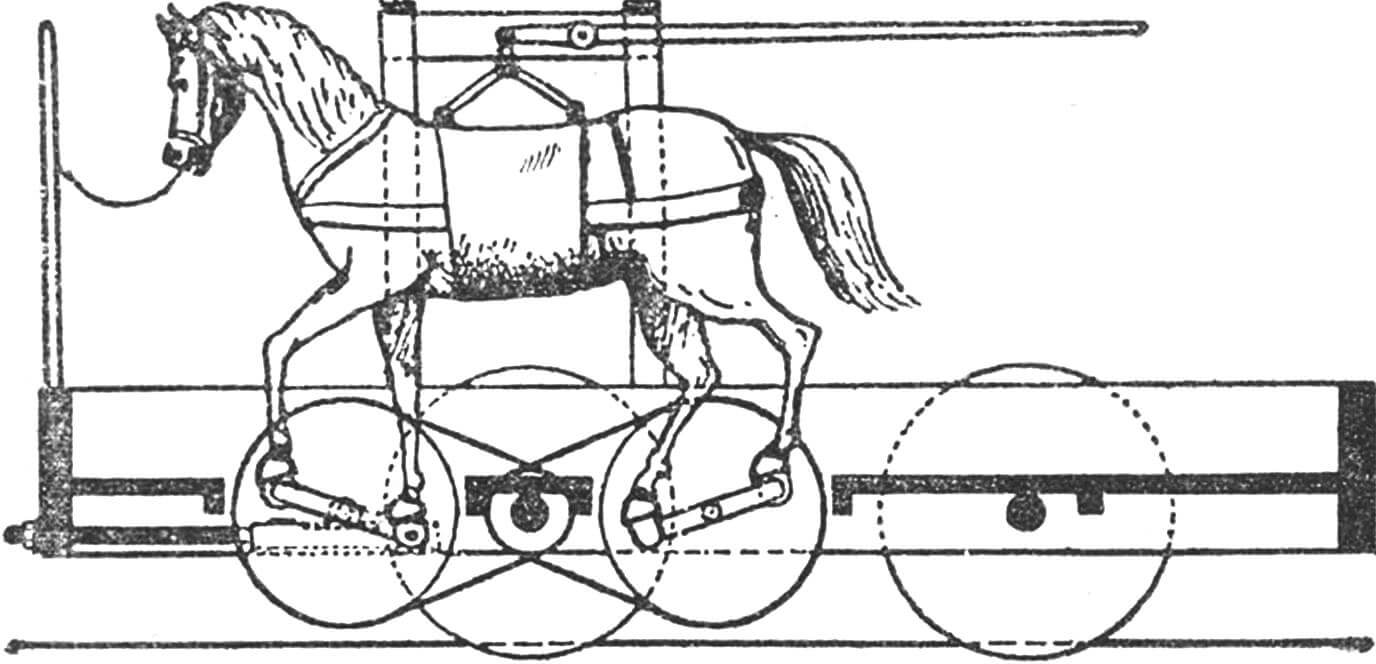

Словом, «самобеглые машины» оказались ненадежными и практически неприемлемыми. И все-таки они стали первыми шагами к удовлетворению желания человека двигаться быстрее. Появлялись, конечно, на этом пути и горе-изобретатели, которые предлагали бессмысленные сооружения, вошедшие в фонд автовелокурьезов. Вот одна из таких идей: на обычной повозке поставить весла-грабли и отталкиваться ими от земли. В другом «сногсшибательном» устройстве предполагалось использовать принцип беличьего колеса, но с собаками. Для этого переднее колесо повозки должно было иметь вид барабана, внутри которого животным надлежало бежать. Был и не менее оригинальный проект: нажимать педали хотели заставить лошадь. Но… собаки и лошади отказались выполнять столь необычные для себя обязанности, и эти «перспективные экипажи» так и застряли на месте, затерявшись в анналах истории техники.

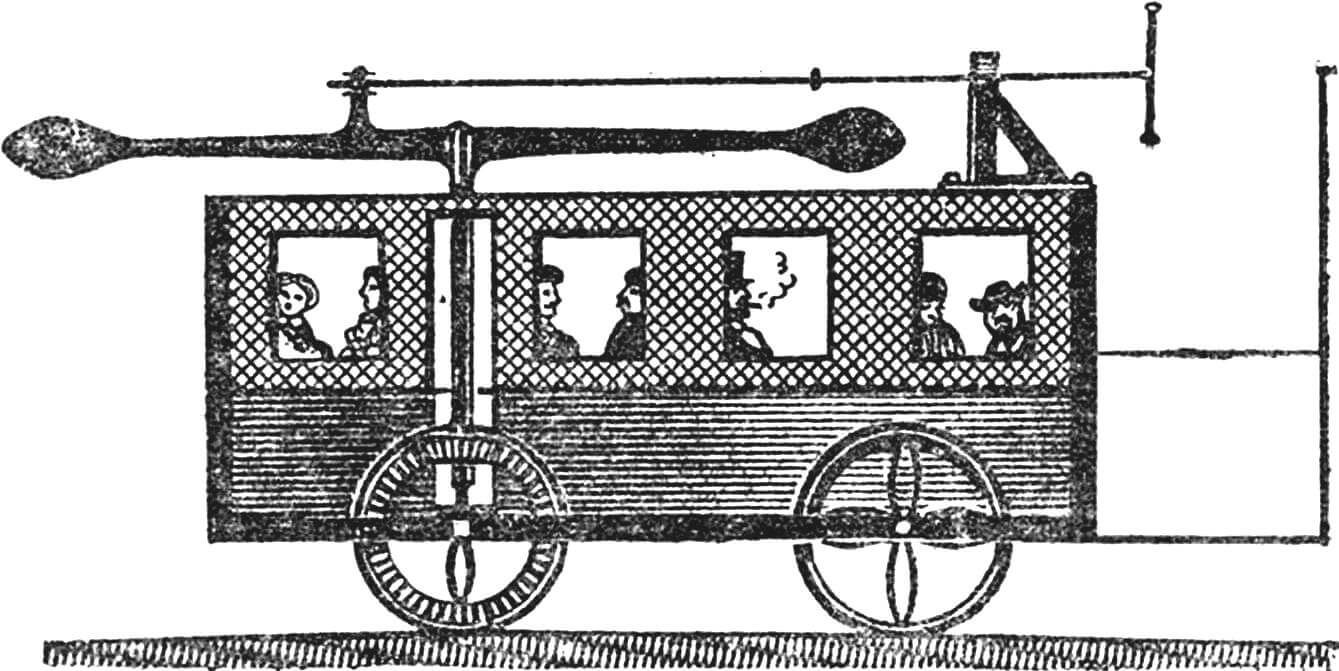

Но та же история отобрала в мускульных проектах все мало-мальски рациональные зерна. Вспомните маховик на «самокатке» Кулибина. Эту идею развил венгр Йозеф Хорти-Хорват, предложивший в 1857 году многоместный омнибус, на крыше которого был установлен огромный маховик; крутящий момент от него через коническую шестерню и вал передавался на задние колеса экипажа. В обязанности «водителя» входило лишь раскручивать его. Три года спустя русский инженер В. И. Шуберский разработал проект «маховоза», также использующего энергию вращающегося маховика. А в 1905 году англичанин Ланчестер запатентовал «маховичный автомобиль». Один или два тяжелых маховика с помощью механической передачи вращали колеса машины. Для разгона маховиков служили электродвигатели, но можно было делать это и вручную.

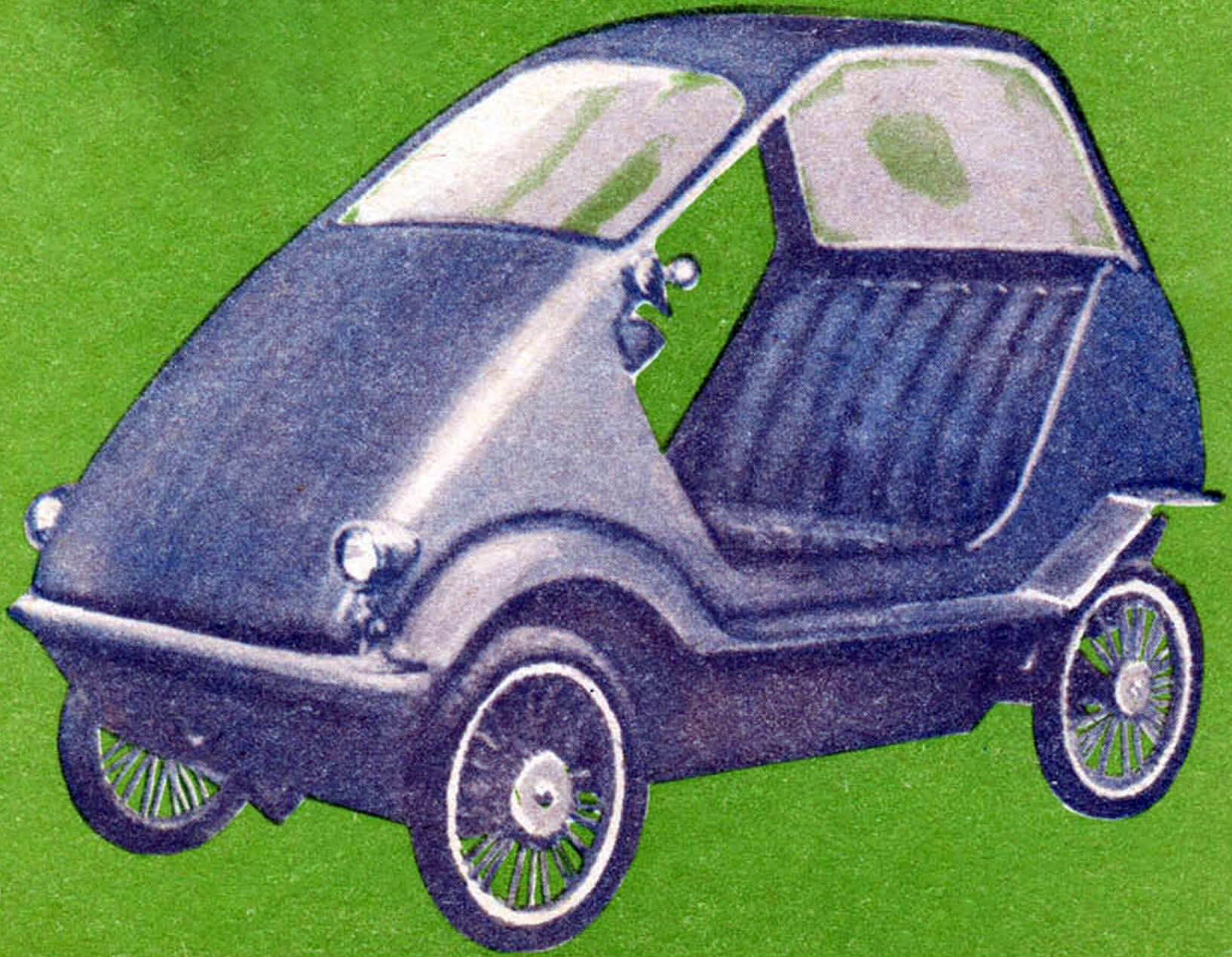

И вот уже в наши дни энергетический кризис и гиподинамия, засилье автомобилей в крупных городах, шум, загазованность атмосферы заставили вновь обратить внимание на некоторые «мускульные» транспортные средства, когда-то вытесненные мощными и компактными двигателями. К ним прежде всего следует отнести велосипеды, а также экипажи на их основе — веломобили, приводимые в движение мускулами человека.

От велосипеда веломобиль получил простую цепную передачу, легкие колеса; от автомобиля — трансмиссию, кузов, систему освещения, зачатки комфорта. Конструкция всех узлов направлена на выполнение главного условия — максимальное облегчение работы водителя. Так повернулся виток спирали развития мускульных транспортных средств, начавшийся еще пять веков назад.

Сегодня на улицах Токио и Амстердама, Парижа и Милана — многих городов мира нет-нет да промелькнут в густом потоке транспорта безмоторные машины на одного-двух или даже десяток-другой человек. В них каждый при деле: крутит педали или нажимает рычаги привода. Куда уж автомобилю угнаться — конечно, не в скорости, а в экономичности, маневренности, безвредности для окружающей среды: сколько сразу достоинств! Да и покрутить педали нынешнему горожанину, страдающему от малоподвижности, отнюдь небесполезно.

Безмоторные машины строятся в самых различных вариантах: от юрких одноместных веломобилей до гигантских многоместных «велобусов» — трех-четырехколесных экипажей без кузова с общей передачей на задние ведущие колеса. Пока что многие из них созданы из побуждений саморекламы или желания удивить соотечественников, привлечь внимание, вызвать сенсацию.

Один из первых проектов небольшого велобуса, на 21 человека, предложил в 1949 году француз Пьер-Альберт Фарса. А вот датчанин Таг Крогсхейв явно обогнал всех конкурентов, построив трехколесное велочудище весом более 3 т, рассчитанное на 35 (!) человек. Для него потребовалось 78 старых велосипедов, 35 седел, 70 педалей, три автомобильных колеса. Только длина 70 цепных передач составила более 50 м! Единственное практическое применение для этого монстра Крогсхейв нашел пока в том, что изредка катает на нем местных ребятишек.

Мы уже рассказывали о построенных у нас в стране легких веломобилях: о харьковском экипаже «Вита» («М-К», 1976, № 7), складном веломобиле «Колибри» («М-К», 1979, № 12). Несколько веломобилей с обтекаемыми кузовами создали студенты и сотрудники Вильнюсского инженерностроительного института. Зимой 1981 года даже состоялись первые в стране соревнования мускульных машин.

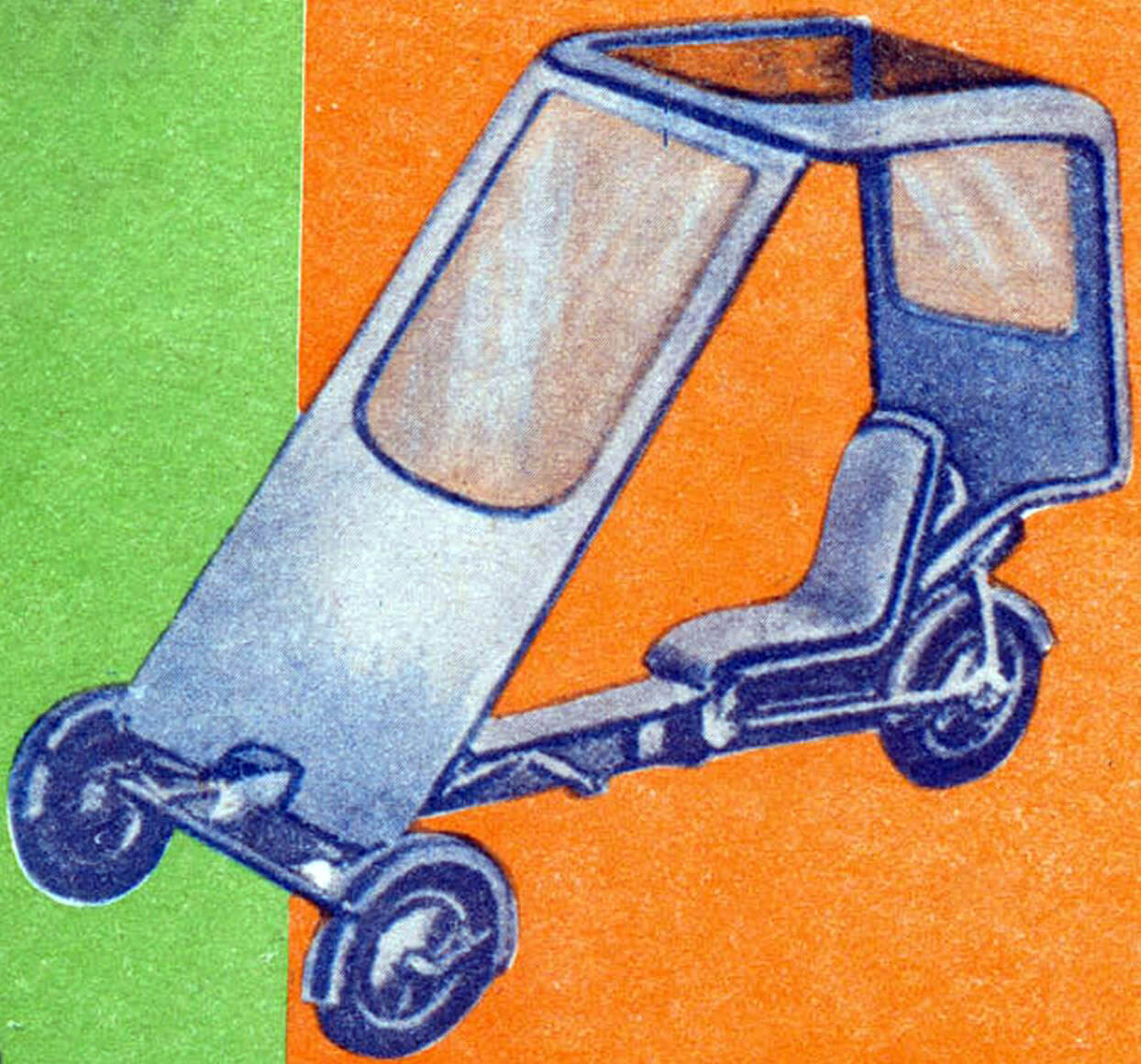

Но, как бы ни были хороши веломобили, они существуют пока в единичных экземплярах и не стали заметным явлением в транспортных потоках крупных городов. Впрочем, в Японии, где проблемы перегрузки уличного движения и загрязнения воздуха выхлопными газами особенно остры, уже начат серийный выпуск нескольких видов безмоторной техники: легкий трехколесный педикар с навесом и более комфортабельный четырехколесный. Средняя скорость их невысока — 10—15 км/ч, но этого вполне достаточно для коротких поездок. Такой транспорт окажется полезным не только для личного пользования, но и для почтальонов, врачей районных поликлиник; для обучения молодежи правилам движения, применения на территории больших предприятий, хозяйств, строек.

Веломобиль делает сегодня первые и пока нетвердые шаги (это несмотря на почти пятисотлетнюю историю!), но огромные преимущества простого и доступного транспорта определяют его большое будущее. Есть еще над чем подумать и поработать изобретателям в этом древнем и, пожалуй, одновременно самом молодом виде транспорта, не нуждающемся в двигателе, служащем здоровью человека. И мы надеемся, что самодеятельные конструкторы, читатели нашего журнала, внесут в это дело свою лепту.

Е. КОЧНЕВ, инженер