Подавляющее большинство реле времени работает на принципе заряда или разряда конденсатора. Однако такому способу свойственны многие недостатки: влияние окружающей среды на параметры элементов сказывается на точности выдержек, из-за утечек конденсаторов невозможно задавать большие временные интервалы, сложно градуировать шкалы приборов.

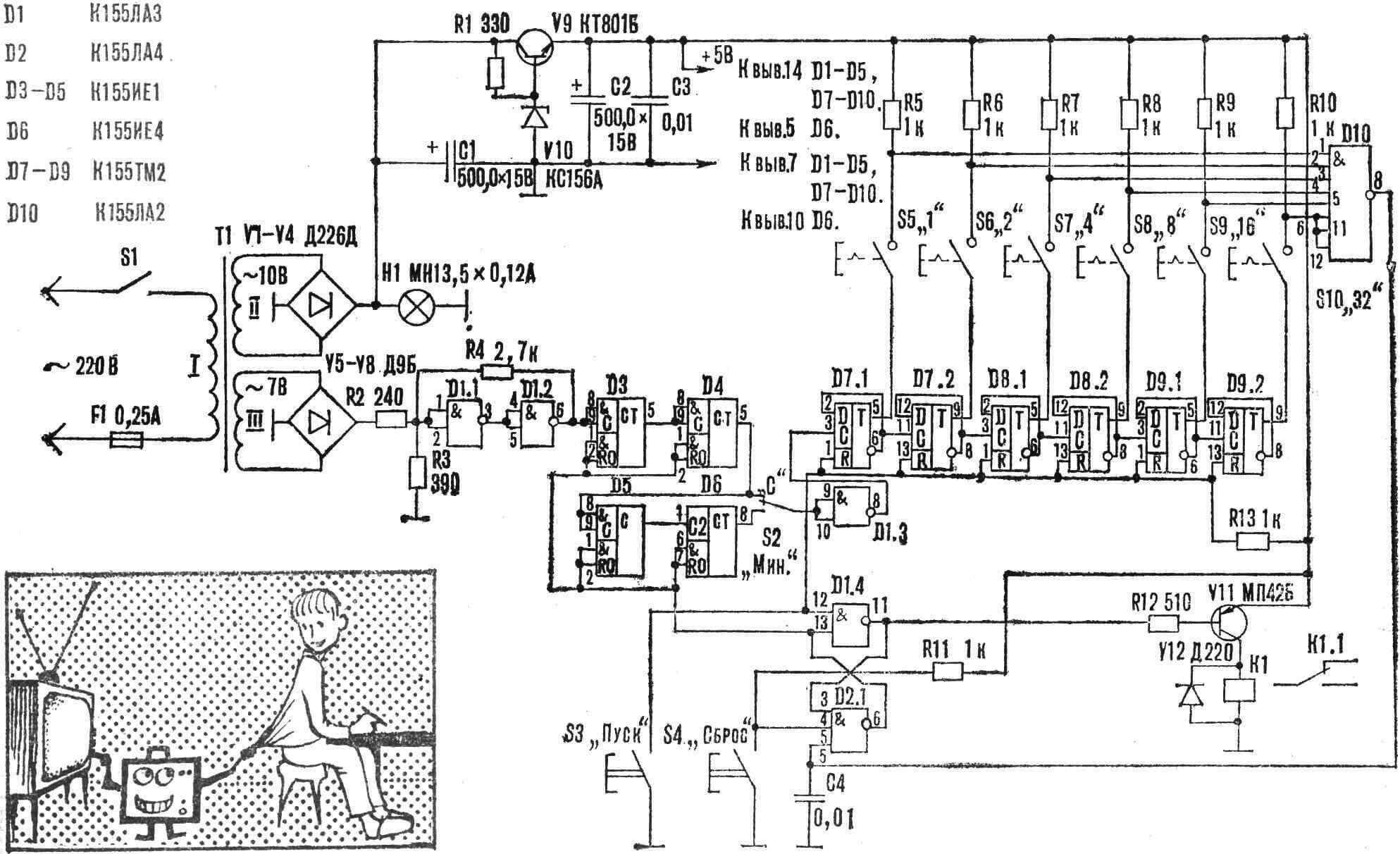

Действие реле времени, описание которого мы предлагаем вниманию читателей, основано на заполнении двоичного счетчика импульсами, Следующими с периодом 1 с или 1 мин. После того как на вход счетчика поступит определенное число импульсов, появляется сигнал на выходе схемы совпадения и срабатывает исполнительное реле.

Прибор имеет два поддиапазона выдержек. В первом их задают в пределах 1—63 с с интервалом в 1 с, во втором — от 1 до 63 мин с интервалом в 1 мин, путем нажатия соответствующих кнопок (см. рис.).

С обмотки III трансформатора Т1 (см. схему) напряжение через диодный мост V5 — V8 поступает на формирователь импульсов, выполненный на логических элементах Dl.l, D1.2. С выхода D1.2 прямоугольные импульсы частотой 100 Гц подаются на два последовательно соединенных десятичных счетчика D3, D4. Таким образом, на выходе микросхемы D4 (вывод 5) импульсы следуют с частотой 1 Гц, приходят на элемент D5 — десятичный счетчик и затем на микросхему D6, выполняющую функции делителя на 6. (Микросхемы D3 — D6 работают в режиме счета импульсов лишь в том случае, если на входах 8, RO присутствует логический 0.) На выходе ее импульсы следуют с периодом 1 мин.

С подвижной контактной пластины переключателя S2 импульсы поступают на входы логического элемента D1.3, а с него — на вход шестиразрядного триггерного счетчика, выполненного на трех ИМС D7 — D9 К155ТМ2. В каждом корпусе такой микросхемы находятся по два D-триггера, которые работают следующим образом. При подаче отрицательных импульсов напряжения па вход R или S, то есть когда тот или иной вход соединяют с общим проводом питания микросхемы, на прямом выходе триггера (вывод 5 или 9) появляется низкий или высокий потенциал, в зависимости от того, какой именно вход был соединен с общим проводом. Если на информационном входе D потенциал низкий, то положительный перепад напряжения на синхронизирующем входе С вызовет появление низкого потенциала на прямом выходе триггера, и наоборот. Иными словами, состояние триггера после окончания положительного перепада напряжения на выходе С определяется потенциалом на входе D перед поступлением синхронизирующего импульса. Если вход D соединить с инверсным выходом триггера, то его состояние изменится на противоположное после прихода каждого очередного импульса на вход С. Триггер будет работать в счетном режиме (деления частоты на 2).

Именно так и работают в реле времени все 6 триггеров. Их прямые выходы через контакты кнопок S5— S10 соединены со входами схемы совпадения D10. Когда триггерный счетчик достигнет определенного состояния, заданного положениями S5 — S10, на выходе схемы совпадения появится логический 0, Триггер на элементах D1.4, D2.1 перебросится, сработает электромагнитное реле К1 и включит цепь питания нагрузки.

После включения устройства в сеть нажимают кнопку S4 «Сброс». При этом на выходе элемента D21 установится логическая 1, а на выходе D1.4 — логический 0. На входах V, RO микросхем D3 — D6 будет высокий логический уровень, и на выходах этих микросхем импульсы отсутствуют. Реле К1 при нажатии кнопки «Сброс» сработает. Тумблер S2 устанавливают, в положение «сек» или «мин», а кнопками с фиксацией S5—S10 набирают нужную выдержку. Например, при нажатии S5, S7, S8 и установке S2 в верхнее (по схеме) положение выдержка составит 1+4+8=13 с.

Затем нажимают кнопку S3 «Пуск». При этом триггер на элементах D1.4, D2.1 перебросится, триггеры D7 — D9 установятся в нулевое состояние, и на вход счетчика начнут поступать секундные импульсы. После прихода тринадцатого импульса на выходе схемы совпадения D10 появится логический 0, триггер D1.4, D2.1 перебросится в первоначальное состояние, сработает реле К1, коммутируя цепь нагрузки.

Микросхемы серии К155 в устройство можно заменить на ИМС серии К133. Вместо транзистора КТ801Б подойдет П701, КТ807 или КТ603, а вместо МП42Б — МП21, МП25, МП26, МП40 или МП41 с любыми буквенными индексами. Диоды VI—V4 рассчитаны на средний выпрямленный ток не менее 100 мА, остальные — любых типов.

Конденсаторы: Cl, С2 — К50-6, К50-3; С3, С4 —К10-7в, КМ-6, КЛС. Резисторы — МЛТ-0,25, реле К1 —РЭС10 (паспорт РСА.524.304). Переключатели S1, S2 — ТВ2-1-2, ТП1-2.

Трансформатор Т1 намотан на сердечнике Ш20Х25. Обмотка I содержит 2200 витков провода ПЭВ-2 0,12, II — 110 витков ПЭВ-2 0,37, обмотка III — 75 витков провода ПЭВ-2 0,25.

Реле времени смонтировано в пластмассовом корпусе размером 250X210X90 мм (использован корпус от неисправного авометра АВО-5М). Верхняя крышка съемная, изготовлена из винипласта толщиной 3 мм. Надписи выполнены на черной бумаге белой краской и закрыты полосками из прозрачного оргстекла. С правого бока корпуса расположен разъем, к которому подведены провода от контактных пластин реле К1.

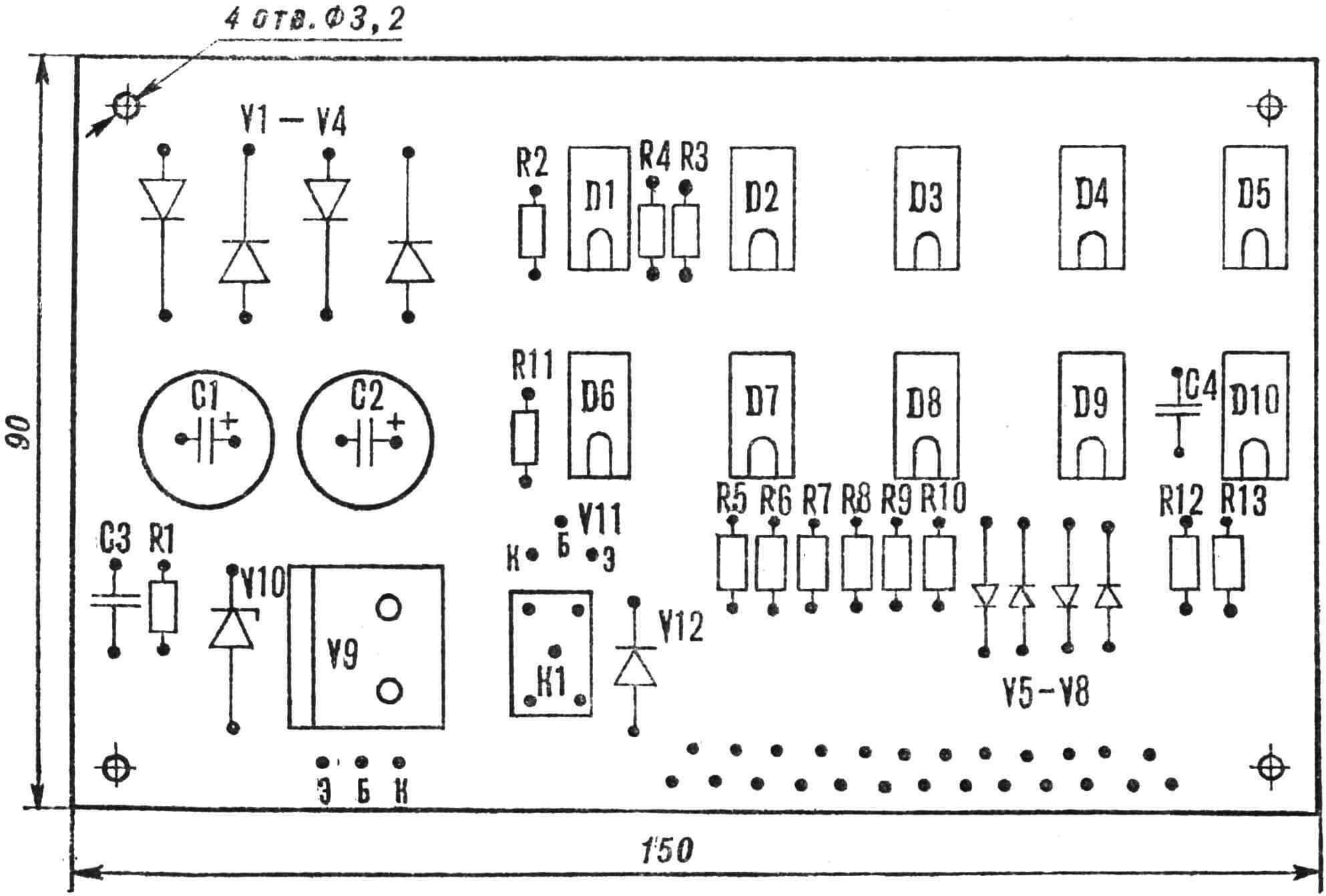

Большая часть деталей смонтирована на плате из текстолита, гетинакса или электрокартона толщиной 1—1,5 мм (см. рис.). Все соединения выполнены проводами. Транзистор V9 установлен на небольшом уголке, служащем радиатором.

Внутри корпуса монтажные провода связаны в жгуты. Чтобы исключить возможные сбои из-за помех, не следует объединять в один жгут провода, идущие к микросхемам, с проводами, несущими переменный или пульсирующий ток (от трансформатора Т1 и диодов VI —V8).

Устройство, собранное из заведомо исправных деталей и без ошибок, начинает работать сразу. Оценить его точность можно путем сравнения длительностей выдержек с показаниями секундомера. Максимальное отклонение выдержки на пределе 30 мин составляет не более 20 с, что соответствует точности 1%.

А. ЕВСЕЕВ, г. Тула