Официально мотонарты характеризуются как «открытое легкое лыжно-гусеничное транспортное средство для передвижения по снежным дорогам и бездорожью». Однако в обиходе этот термин сегодня используется редко, и обычно такие машины называют «снегоходами».

Причина, по которой термин «мотонарты» дальше небольшого числа деловых бумаг не распространился, проста — долгий эволюционный отбор отсеял неудачные решения, и они канули в лету. Снегоходами же, строго говоря, считаются все «специализированные транспортные средства для движения по снегу без ограничения его глубины и предварительной подготовки пути». К числу таких машин относятся самые разнообразные моторные конструкции с различными типами движителей, взаимодействующими либо не взаимодействующими с полотном пути. Это и шнеки, и гусеницы, и колеса на различных вездеходах, а также аэродинамические воздушные бинты, используемые на аэросанях.

Современные мотонарты это, как правило, небольшие машины, рассчитанные на одного-трех человек, с мотором мощностью до нескольких десятков лошадиных сил, одной-двумя рулевыми передними лыжами и одной либо двумя задними ведущими гусеницами. Появление в нашей стране первых конструкций, концептуально подобных нынешним мотонартам, можно датировать серединой 1920-х годов, когда военное ведомство при участии заинтересованных учреждений организовало несколько конкурсов и провело ряд испытаний. В большинстве заявленные на них проекты представляли собой различные приспособления к мотоциклам, сколь оригинальные, столь и неудачные.

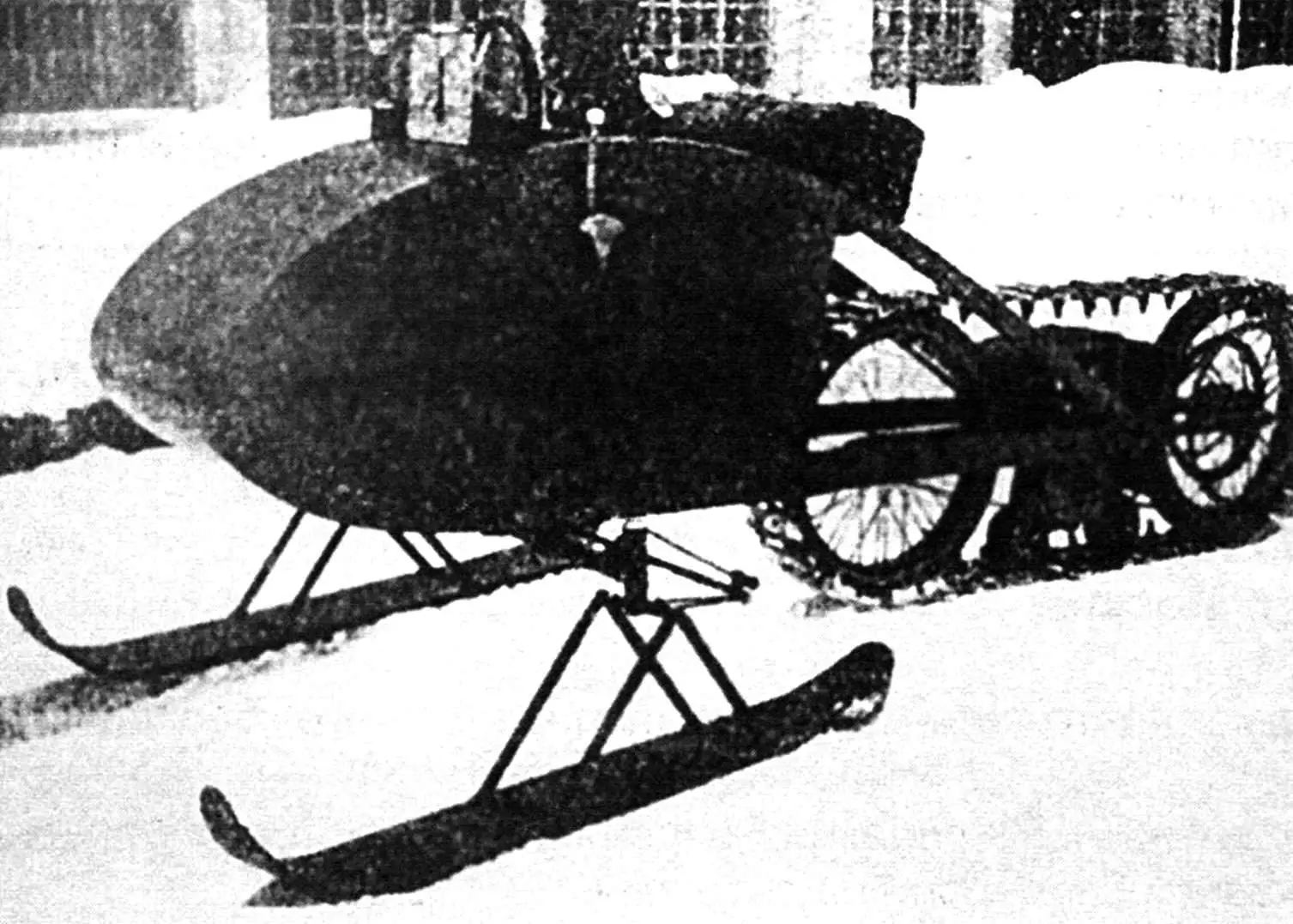

В числе немногочисленных исключений можно выделить «мотосанки» изобретателя Н. Куприянова с оригинальной компоновкой: две управляемые лыжи и одна гусеница, водитель располагался над гусеницей спереди. Модель 1927 года была крайне примитивна и служила в роли демонстратора концепции. На следующий год у нее появился капот и ветровой щиток. Мотор на мотосанках использовался мотоциклетный. Особенностью машины было применение коробки передач с ручным переключением скоростей. Управление осуществлялось рулевым колесом.

Исполнение транспортного средства Куприянова было довольно кустарным, и имело большие недостатки по надежности. Однако вовсе не эти причины стали решающими для прекращения работ по данной теме. Все оказалось гораздо прозаичнее: требования военных заказчиков и бурные мысли изобретателя намного опережали возможности производственников. Отечественные заводы того периода не могли организовать даже выпуск простых мотоциклов, что уж тут говорить о более сложной специальной технике.

Уже позже, в годы войны, по схеме Куприянова в НАТИ собрали санитарные мотосанки МС-1. Впрочем, у них сразу выявился целый букет дефектов, и работы по этому направлению пришлось свернуть. К тому моменту мощности промышленности немного выросли, конечно, по сравнению с 1920-ми годами, но о каком-либо производстве мото-нарт пока не могло быть и речи, поскольку они так и не вышли из стадии неудачных экспериментов.

За рубежом ситуация складывалась намного лучше. К 1950-м годам в США уже серийно выпускались легкие, около 300 кг веса, мотосани так называемой тобоганной схемы: машина опиралась на снег всем своим корпусом, в прорези которого располагалась гусеница. Для поворота служили установленные в передней части коньки или небольшие лыжи. Одну из подобных конструкций еще во время войны собирались доставить в СССР для изучения, но пароход, перевозивший ее и несколько других оригинальных технических новинок, был потоплен.

В 1959 году канадская фирма Bombardier представила широкой публике модель легкого снегохода, определившего развитие индивидуального зимнего транспорта на все последующие годы. Как и сани Куприянова, эти мотонарты опирались на управляемые лыжи спереди и одну ведущую резиновую гусеницу сзади. Трансмиссию применили предельно простую, с использованием автоматического клиноременного вариатора. Управление осуществлялось рулем мотоциклетного типа. Посадка водителя тоже была мотоциклетной. Снегоход получил обозначение SK-60 и первоначально назывался «Ski-Dog». Однако, согласно неофициальной легенде, во вписанном в треугольник названии буква «g» оказалась похожа на «о». По другой распространенной версии, в типографии, готовящий рекламный буклет фирмы, просто допустили опечатку. Так появилось «Ski-Doo». Жозеф-Арман Бомбардье — изобретатель и основатель компании — не стал вносить исправления, посчитав это название вполне благозвучным и более подходящим для торговой марки.

В 1960 году было продано 229 экземпляров «Ski-Doo», а затем начался… снегоходный бум! Усилиями Bombardier и других фирм к 1966 году ежегодный мировой выпуск мотонарт уже превышал 30 тысяч. В основном они изготавливались по схеме 3×1, то есть с двумя лыжами и одной ведущей гусеницей.

На появление за рубежом новой техники в Советском Союзе отреагировали достаточно оперативно. 23 декабря 1960 года вышло Постановление Совмина РСФСР о необходимости создания отечественной легкой машины для нужд охотничьих промыслов. В народнохозяйственный план включили плавающие и неплавающие снегоходы различной грузоподъемности. Исполнителями утвердили московский институт НАМИ, мотозавод в Ижевске, Горьковский политех и несколько других учреждений.

В качестве прообраза мотонарт НАМИ с индексом 095 приняли канадскую машину, обозначенную как «тип Р образца 1961 года». Натурного образца у разработчиков не имелось, и все данные о конструкции приходилось черпать из иностранной прессы. Оттуда же была получена информация по моделям 1963 года, в том числе по модификации «тип PD образца 1963 года» с одной рулевой лыжей и двумя гусеницами. Позднее все-таки удалось приобрести несколько оригинальных снегоходов.

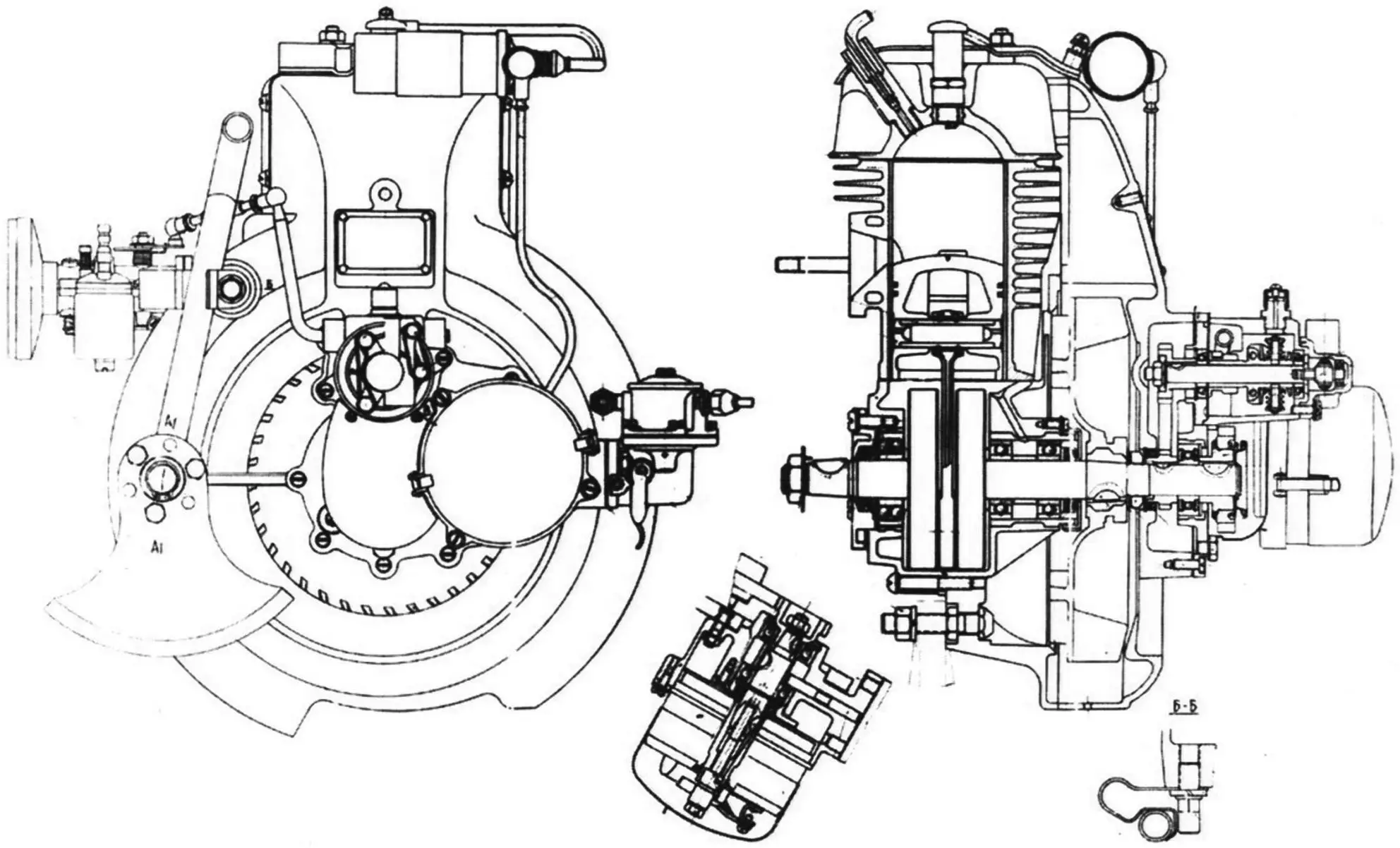

На импортные машины в основном устанавливались двухтактные одноцилиндровые двигатели. Карбюраторы использовались, как правило, диафрагменного типа, способные обеспечивать бесперебойное питание мотора при движении с сильными кренами.

Первые проектные образцы 095-й машины по своим компоновочным решениям и оборудованию вполне соответствовали мировым тенденциям. Лишь примененный на них двигатель был примерно в 4-5 раз менее мощный, чем на зарубежных аналогах. Это объяснялось утилитарным назначением снегохода. Посчитали, что для охотников-промысловиков и ремонтников линий электропередач высокая скорость передвижения не требуется. Военные же структуры хоть и проявляли некоторый интерес к изделию 095, но его место в системе еще не было определено.

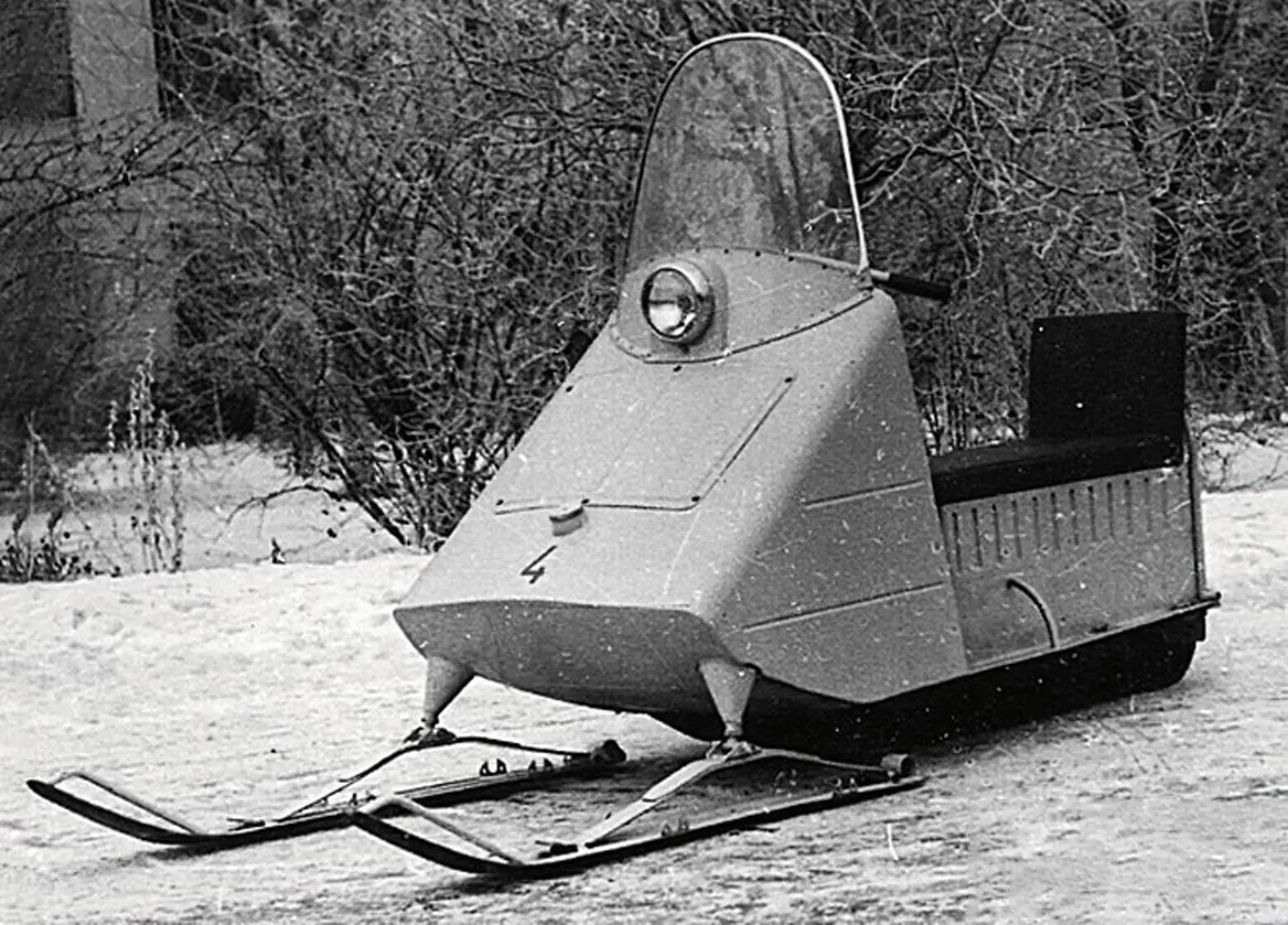

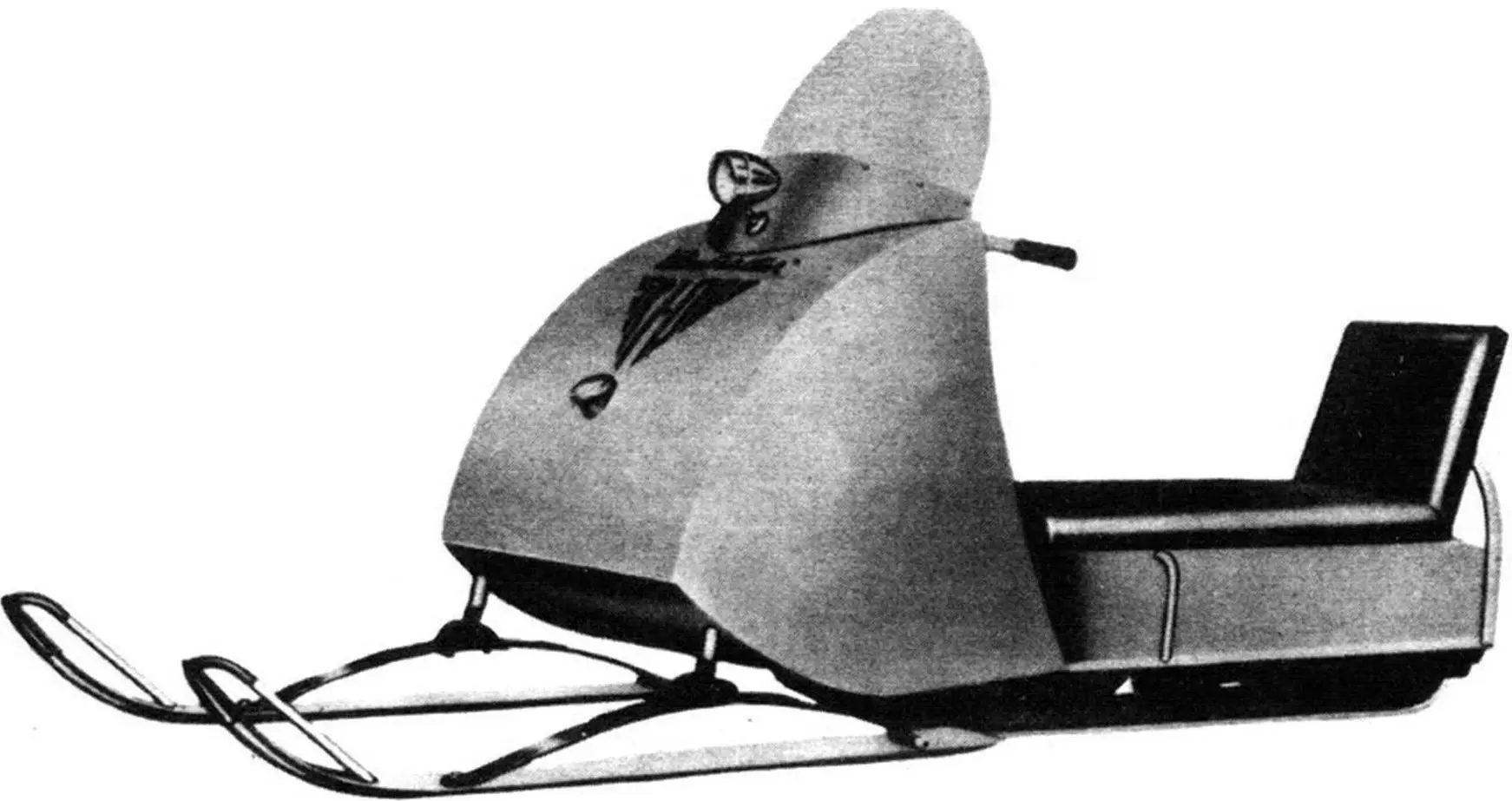

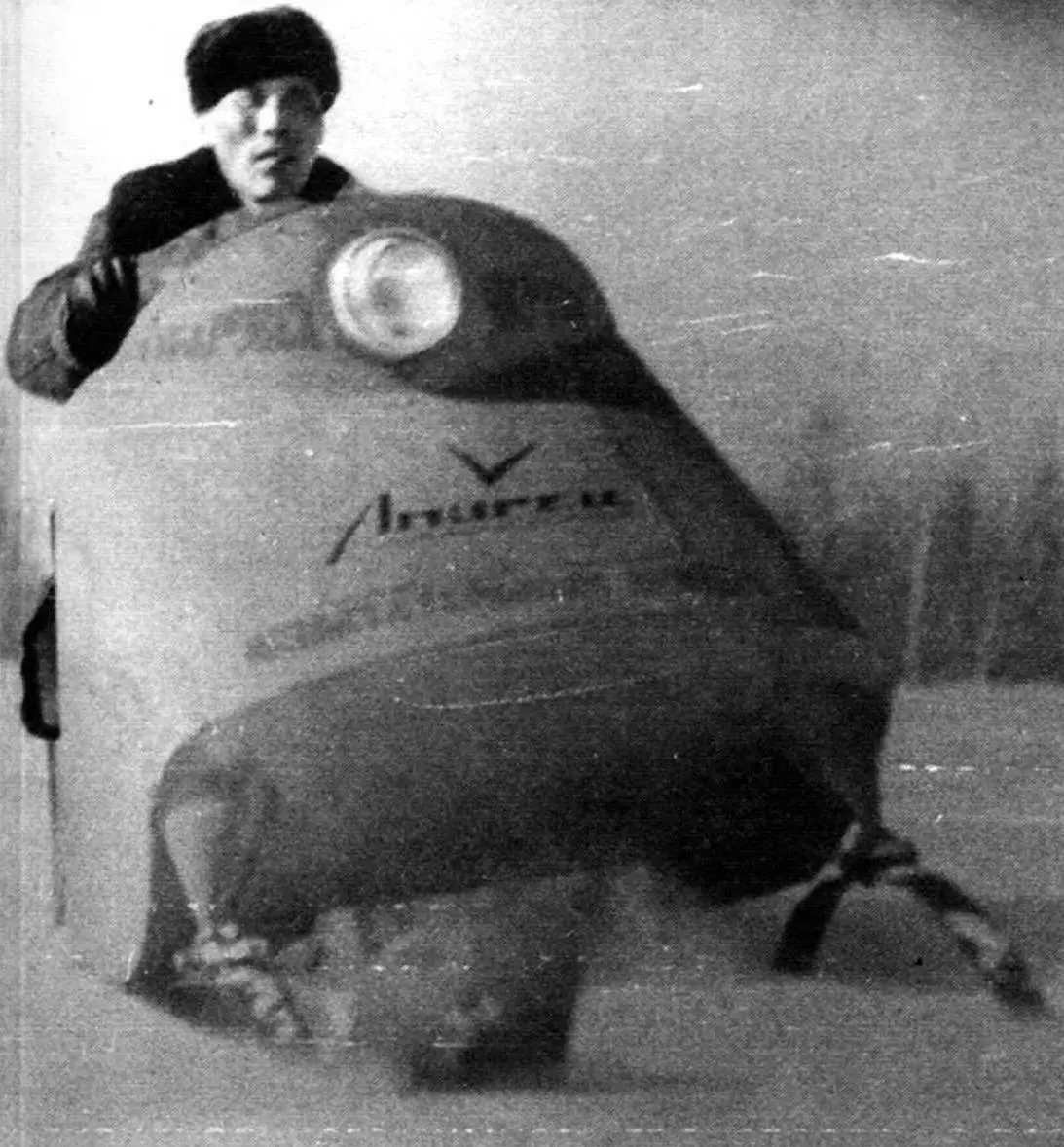

Опытные экземпляры мотонарт НАМИ-095 с клиноременными вариаторами в трансмиссии и одноцилиндровыми двигателями мощностью 7 л.с. передали на испытания в 1964 году. По конструкциям и примененным агрегатам модификации были практически одинаковыми, отличались они лишь металлическими и пластиковыми капотами разного дизайна. Также эти образцы были продемонстрированы на закрытом показе, прошедшем на Тушинском аэродроме. В итоге от перспективного пластикового и очевидно неудачного клепанного металлического капотов отказались, решив делать машины со сварными капотом и корпусом.

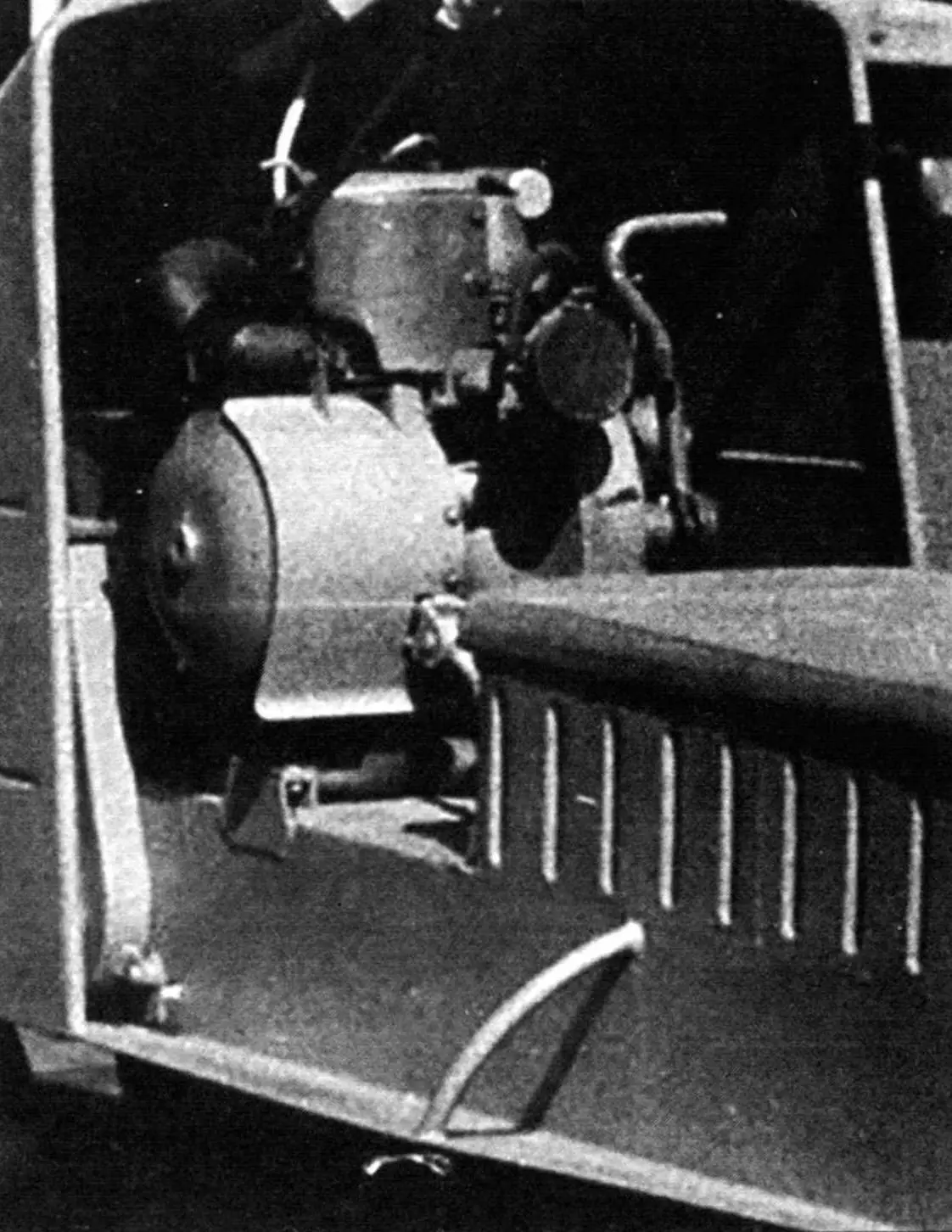

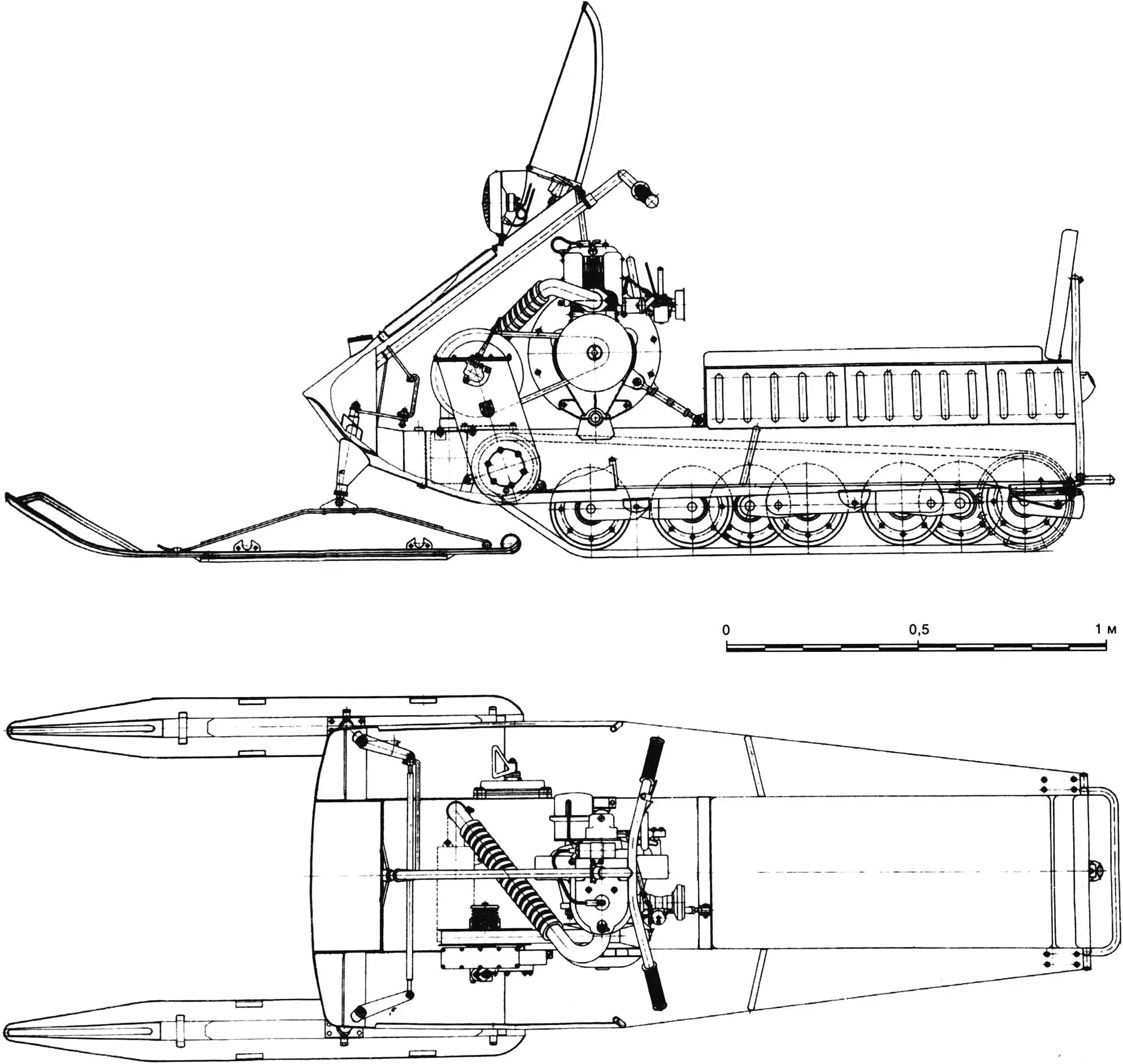

После анализа проведенных исследований остановились на вариантах с индексами 095Б и 095БА. В передней части корпуса у них размещалось рулевое управление, трансмиссия и двигатель Д-300НБ, широко использовавшийся в различных стационарных установках и на военной технике. Он работал на смеси бензина А-72 и масла АК-10. Трансмиссия была простейшая, с вариатором. Руль и щиток водителя — мотоциклетного типа. Фара — одна в верхней части капота ниже ветрового щитка. Гусеничный движитель располагался в П-образном проеме под пассажирским сиденьем. Подвеска — на двух тележках с пружинным амортизатором. Гусеница состояла из ленты с прикрепленными к ней металлическими планками-снегозацепам и. Отработавшие газы выводились в глушитель, находящийся под основанием кузова перед гусеницей. В состав электрооборудования входил генератор переменного тока.

В 1968 году доработанные мотонарты НАМИ подверглись испытаниям, которые проходили в Подмосковье и в районе Печоры. На отдельных этапах они были совместными со снегоходами горьковской постройки. В перерывах между испытаниями летом 1968 и 1969 годов НАМИ-095БА выставлялись на ВДНХ, по случаю чего даже издали рекламные проспекты. По завершении заводских и ведомственных ходовых проверок машины были преданы в опытную эксплуатацию, а в НАМИ приступили к очередной теме — мотонартам 0151. Одновременно с этим в 1969 году на заводе «Промсвязь» в Хабаровске началась подготовка к производству.

Завод «Промсвязь», профильной продукцией которого ранее были почтовые ящики, имел тогда довольно слабое оснащение и недостаточные площади, больше соответствуя ремонтным мастерским, чем серийному предприятию. Примерно в это же время в деловой переписке и публикациях в прессе мотонарты НАМИ-095БА получили название «Амурец».

По мере поступления замечаний о находившихся в эксплуатации (в основном на Колыме) мотонартах, в заводскую техдокументацию вносились изменения.

В декабре 1970 года на заводе закончили изготовление первой установочной партии. Опробовать «Амурцев» решили в пробеге по кольцевому маршруту Хабаровск — Благовещенск — Алдан — Якутск, затем перегнать на Колыму с отдельной программой испытаний в совхозе «Среднеколымский» Сибирского отделения Академии Наук, и далее с рядом остановок вернуться в Хабаровск. Испытания проводили мастер отдела технического контроля завода «Промсвязь» В.А. Косарев и водитель И.Н. Кондаков. Пробег первых «Амурцев» заводского изготовления завершился в марте 1971 года.

В Москве же в это время определялись с направлением дальнейших работ. Утвержденное в октябре 1970 года Постановление Госкомитета Совмина СССР по науке и технике предполагало составление координационного плана по решению научно-технической задачи «Создать базовую модель гусеничного снегоболотоходного транспортера, унифицированного по агрегатам, на основе разрабатываемого типоразмерного ряда транспортеров». Главным по теме утвердили Минавтопром, а ведущим составителем плана — НАМИ. В декабре 1973 года основные исполнители и заказчики согласовали «Типоразмерный ряд гусеничных снегоболотоходных транспортеров на 1976-1990 годы (опытные и промышленные образцы)», которым предусматривалось сосредоточить на Рыбинском моторном заводе работы по мотонартам грузоподъемностью 200 кг и плавающему снегоходу грузоподъемностью 300 кг. НАМИ поручались проекты плавающего двухгусеничного снегоболотохода на 3-3,5 т и неплавающего четырехгусеничного снегоболотохода на 7,5-8 т. Поскольку легкими снегоходами в НАМИ больше не занимались, изготовленные там образцы машин типа 0151 впоследствии использовались для испытания различных двигателей.

В Хабаровске после выпуска партии в 50 машин приступили к разработке новой модели, которую назвали «Лайка». О начале ее выпуска газета «Правда» сообщила 10 декабря 1974 года.

НАМИ-095 по окончании опытной эксплуатации вернулись в Москву и до 1978 года регулярно участвовали в проводившихся Химкинским отделением ДОСААФ зимних праздниках.

А первые серийные советские снегоходы «Амурец» еще несколько лет использовались Министерством связи для перевозки почты в удаленных регионах. Их внедрение позволило обеспечить своевременную доставку корреспонденции на трактах малой протяженности с незначительными объемами перевозок без привлечения дорогих в эксплуатации аэросаней или вертолетов. С появлением хабаровских «Лаек» и рыбинских «Буранов» эти мотонарты были постепенно выведены из эксплуатации.

Хотя «Амурец» выпускался очень недолго и в небольших объемах, несколько машин сохранилось до наших дней, и как минимум одна из них находится в состоянии, близком к оригинальному.

Основные технические характеристики МОТОНАРТ «АМУРЕЦ», СССР, 1969 год

Грузоподъемность, кг … 200

Вес в снаряж. состоянии, кг … 250

Вес с грузом, кг … 450

Максимальная скорость с одним водителем, км/ч … 30

Длина, мм … 3000

Ширина, мм … 960

Высота по капоту, мм … 1050

База от шарнира лыжи до середины гусеницы, мм … 1265

Колея лыж, мм … 790

Ширина гусеницы, мм … 380

Александр КИРИНДАС