Немалую популярность среди авиамоделистов-новичков приобрела кордовая пилотажная модель «Тренер» (см. «М-К» № 12 за 1982 год). И сегодня ее можно встретить почти в каждом кружке. Судя по публикации в журнале «Модельбау хойте», эта учебная заинтересовала и юных спортсменов из ГДР.

К достоинствам «Тренера» можно отнести надежность полета, «мягкость» пилотирования, простоту конструкции, сочетающиеся с эффектными формами модели в целом. В период, когда проектировалась и создавалась пилотажная, перечисленные достоинства были неоспоримы. А сейчас, после выхода в «Моделисте-конструкторе» целого ряда статей, содержащих информацию о совершенно иных принципах подхода к расчету пилотажно-бойцовых машин, потребовалось модернизировать даже столь удачную разработку, как «Тренер». Дополнительной причиной послужило и введение нового подкласса «школьных» пилотажных с плоским контурным фюзеляжем (оценка полета по правилам класса F2B, допускается применение любых компрессионных микродвигателей рабочим объемом до 3,5 см3 без глушителя).

Поначалу казалось, что придать «Тренеру» высокие пилотажные качества можно лишь за счет введения в схему классических закрылков при сохранении основной геометрии. Однако полностью приняв предложенную журналом теорию моментов инерции, удалось найти гораздо более эффективный, надежный по результатам и простой путь. Он позволил, кроме резкого улучшения пилотируемости, сохранить и все достоинства «Тренера» как учебного аппарата, прежде всего отличную устойчивость. В комплексе же получилась действительно уникальная пилотажная, которую из-за простоты можно смело рекомендовать юным пилотажникам в качестве воздушной «парты». А в руках более опытных спортсменов она способна четко выполнять полный комплекс фигур воздушной «акробатики».

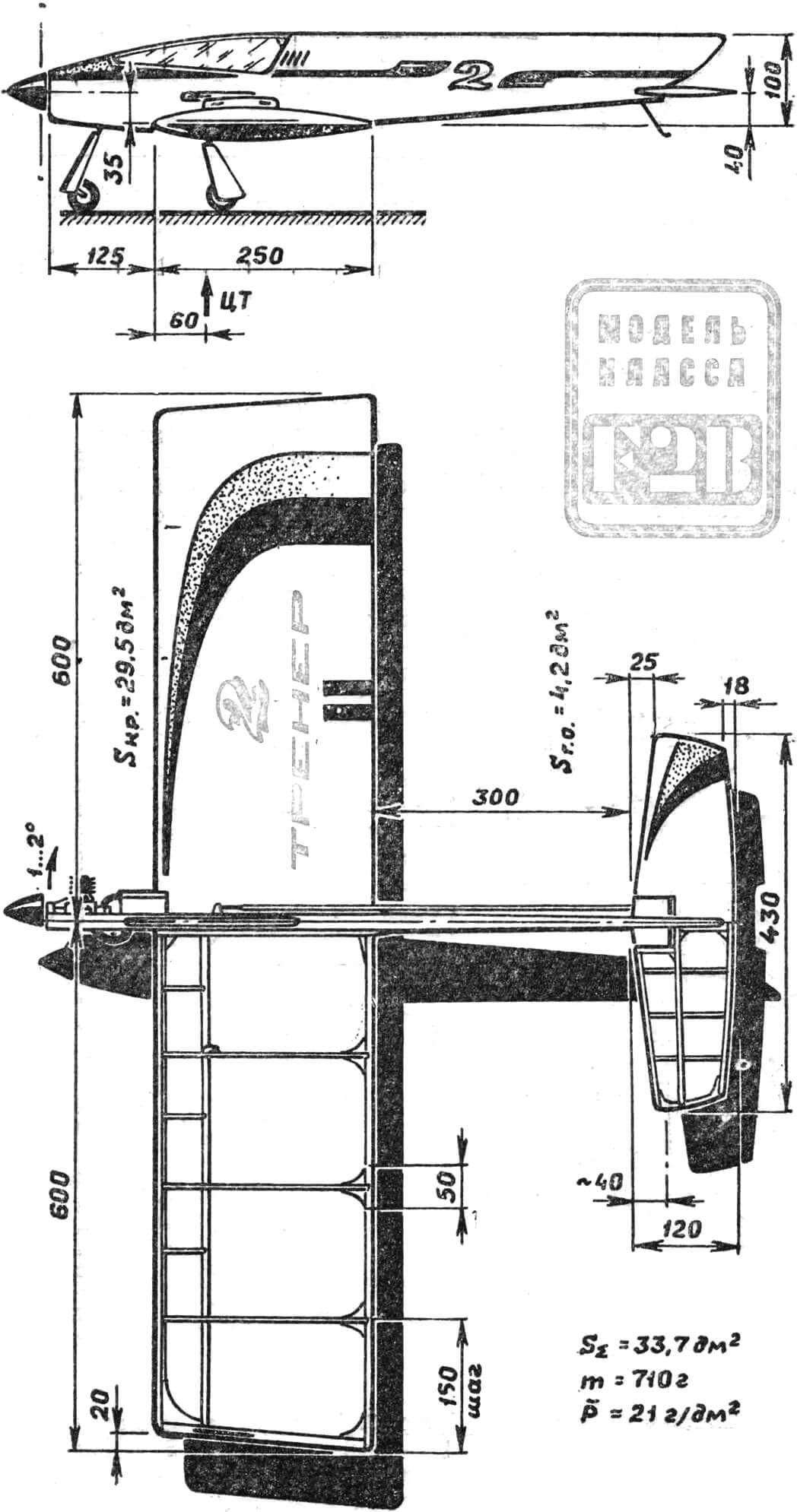

Вот какие изменения претерпела исходная модель. Прежде всего — значительно увеличились все ее размеры. Кроме улучшенного восприятия полета крупной машины, это позволило сделать ее тяжелее при сохранении нагрузки на крыло. Сразу же отметим: предлагаемое увеличение площади далеко не предельное для пилотажной под КМД. Правда, приходится делать скидки на неточности отладки двигателя еще не очень опытными школьниками и оставлять резерв по увеличению скорости для полетов в сильный порывистый ветер. Хотя «ветрозащищенность» новой пилотажной — «Тренера-2» — по сравнению с известными моделями обычной схемы — вне конкуренции.

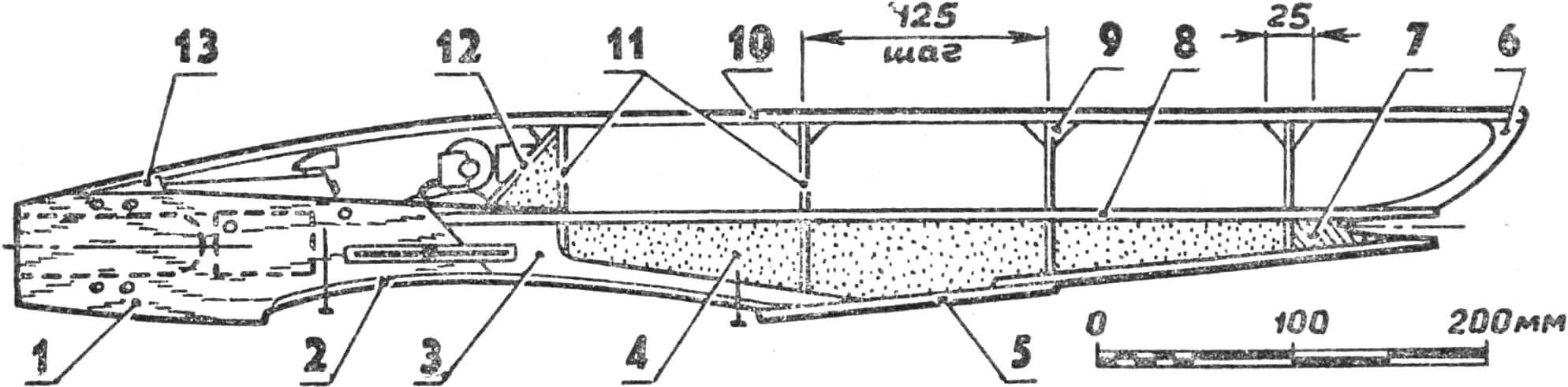

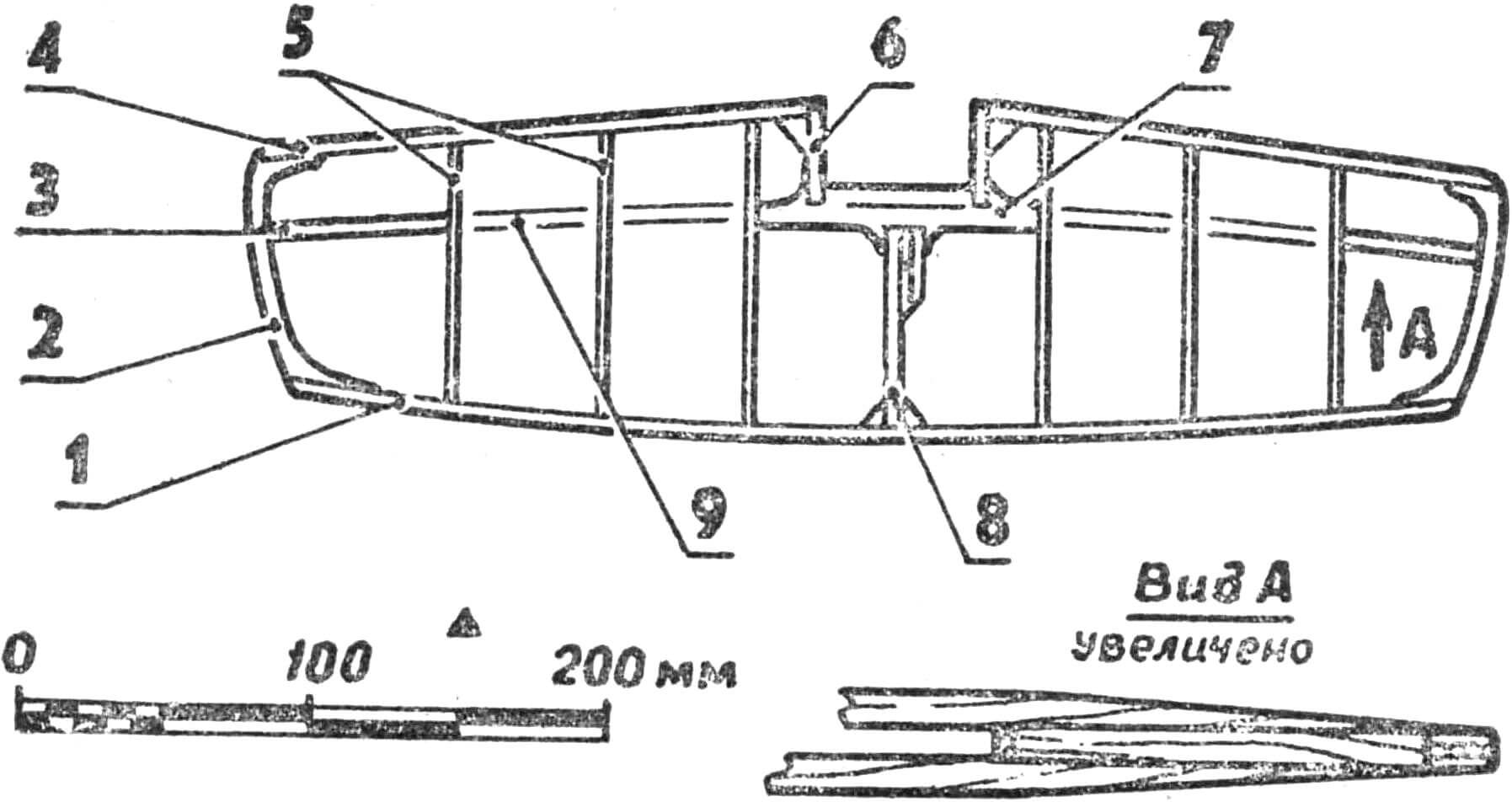

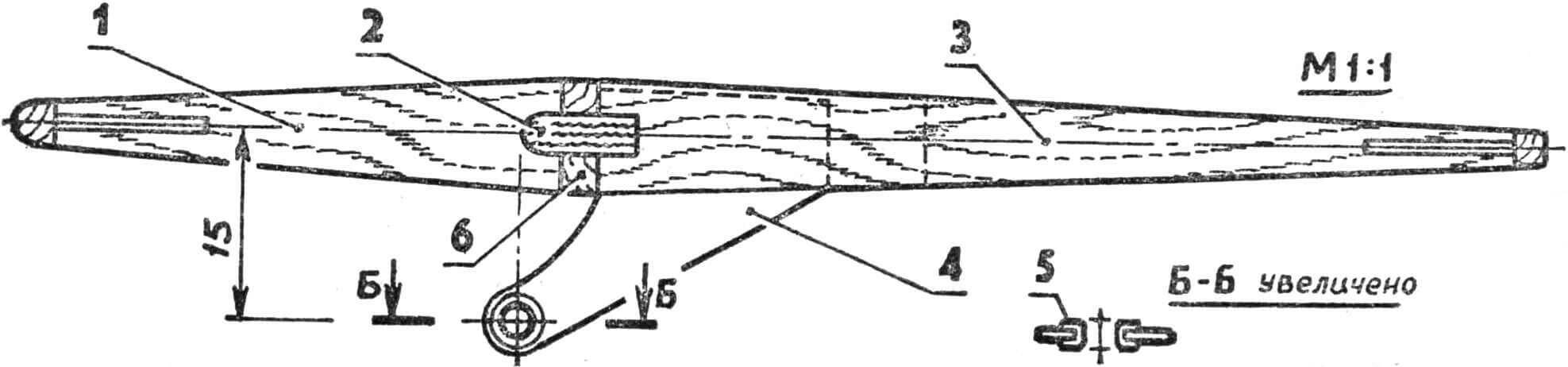

1 — обшивка носовой части (фанера 1,5 мм, с обеих сторон), 2 — ложе крыла (фанера 1,5 мм, слои «рубашки» поперек фюзеляжа, ширина полосы около 40 мм). 3 — пластина (липа толщиной 16 мм), 4 — стенка (пенопласт ПС-4-40 толщиной 4 мм). 5 — нижний стрингер (липа 5X10 мм. к хвосту ширину рейки уменьшить до 5 мм), 6 — кромка «киля» (фанера 3 мм), 7 — бобышка (липа толщиной 6 мм), 8 — центральный стрингер (липа, сосна 4X16 мм, к хвосту ширину уменьшить до 5 мм), 9 — косынка (фанера 1,5 мм), 10 — верхний стрингер (сосна 5X5 мм), 11 — стойки (сосна 2X4 мм, монтировать в отверстиях детали 8), 12 — треугольная стенка (липа толщиной 3 мм), 13 — переходник (липа). Винты крепления двигателя клеить на эпоксидной смоле перед монтажом левой обшивки носовой части. Опора «фонарной» части детали 10 — на имитацию надстройки приборной доски.

Увеличение массы до 0,7 кг пошло на пользу надежности натяжения корд, точности прохождения сигналов от ручки к рулям и в конечном итоге позволило придать более пилотажный характер полету этой удивительной «учебки». Исходные же модификации «Тренера» обязаны были быть достаточно быстроходны.

Следующее коренное изменение — переход на цельноповоротное горизонтальное оперение. Сейчас, когда такой стабилизатор прошел испытания на многих моделях разных типов, можно смело утверждать: недостатков он не имеет! Мало того, если появляется необходимость в хороших пилотажных свойствах, только цельноповоротник способен их обеспечить. Некоторых пугает кажущаяся сверхэффективность подобного оперения и якобы появляющаяся неустойчивость модели по углу атаки. Хотя, если чуть-чуть разобраться в аэродинамике этого узла на кордовых аппаратах, станет ясно — цельноповоротное оперение (и только оно!) позволяет совершать маневры самого малого радиуса (когда размер виража сопоставим с длиной фюзеляжа) и резко уменьшить массу хвостовой части модели, а соответственно — момента инерции. С учетом же аэродинамической компенсации оно резко снижает усилия в системе управления (которые не всегда достаточны для поворота обычных рулей на нужный угол). В остальном, как по влиянию на устойчивость пилотажной, так и по сложности изготовления, цельноповоротник по крайней мере не уступает классическому стабилизатору с рулями высоты! Что же касается эффективности непривычного для пилотажных моделей оперения, то первые же полеты на «Тренере-2» докажут вам, что этот фактор проявляется лишь в возможности выполнения фигур сверхмалых радиусов, на обычных же эволюциях характер управления ничем не отличается от «рулевого» варианта.

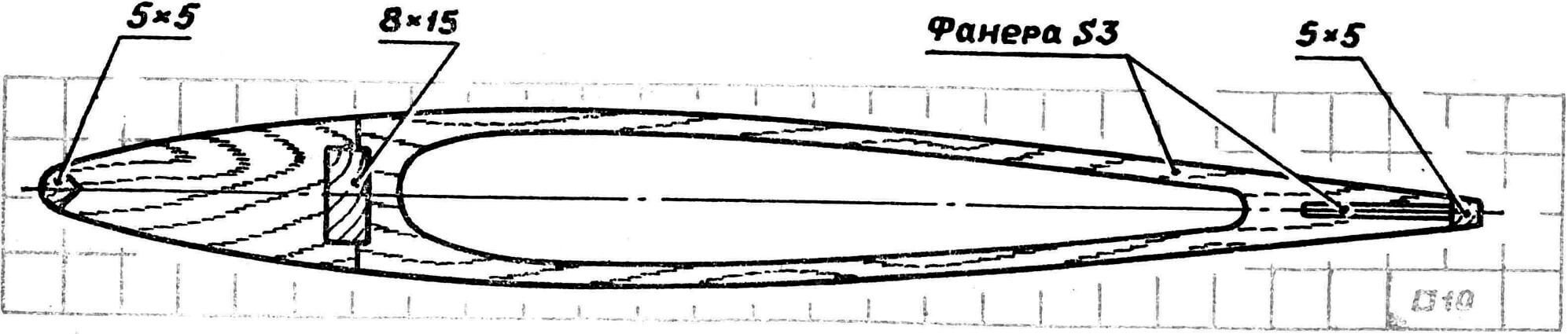

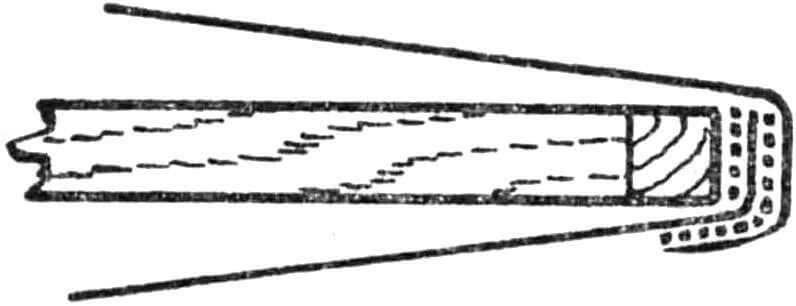

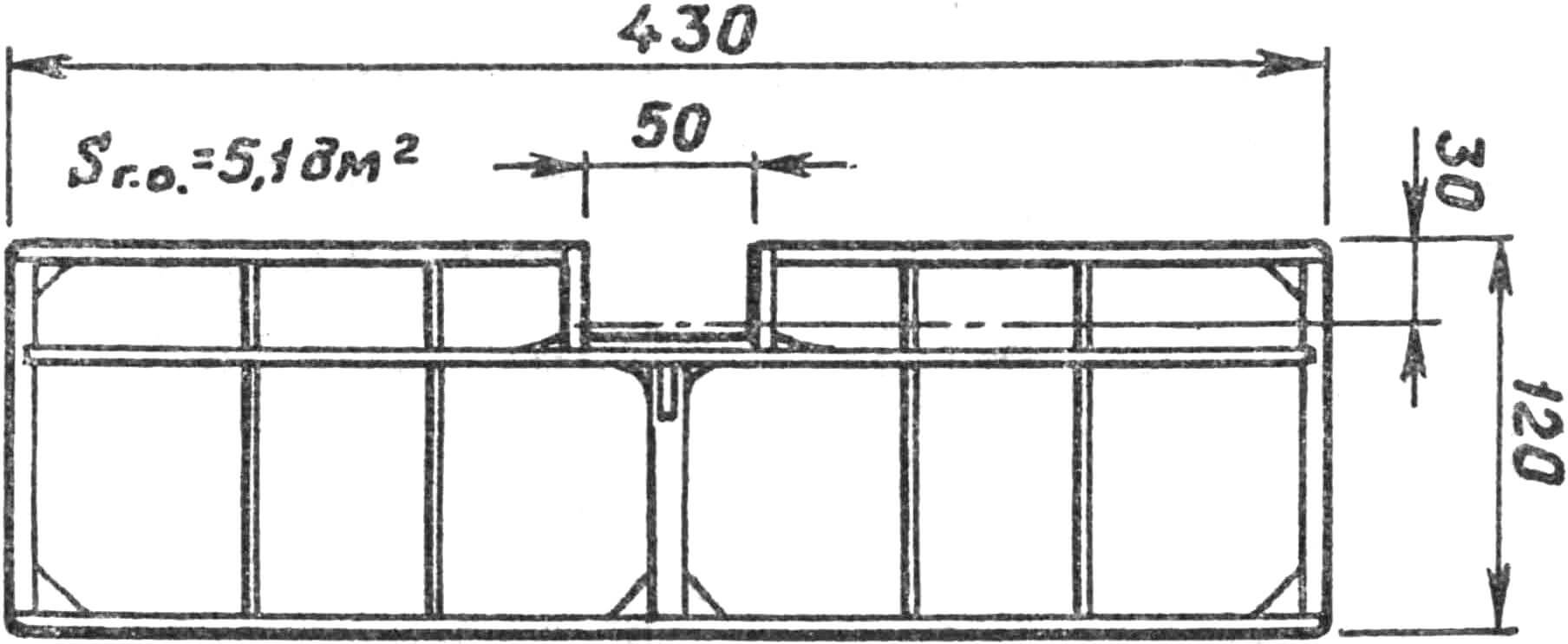

1 — задняя кромка (сосна 2,7X2,7 мм), 2 — законцовка (фанера 2,5 мм), 3 — стенка (сосна 2,5X2,7 мм), 4 — передняя кромка (сосна 2,7X2,7 мм), 5 — нервюра (сосна 1,5X2,5 мм), 6 — торцевая полунервюра (липа толщиной 3 мм), 7 — центральная вставка (фанера 2,5 мм), 8 — задняя полунервюра (липа толщиной 2 мм, дополнить двумя пластинками из того же материала для образования окна под кабанчик), 9 — полка лонжерона (сосна 2,7X2,7 мм). Верхняя полка лонжерона условно не показана.

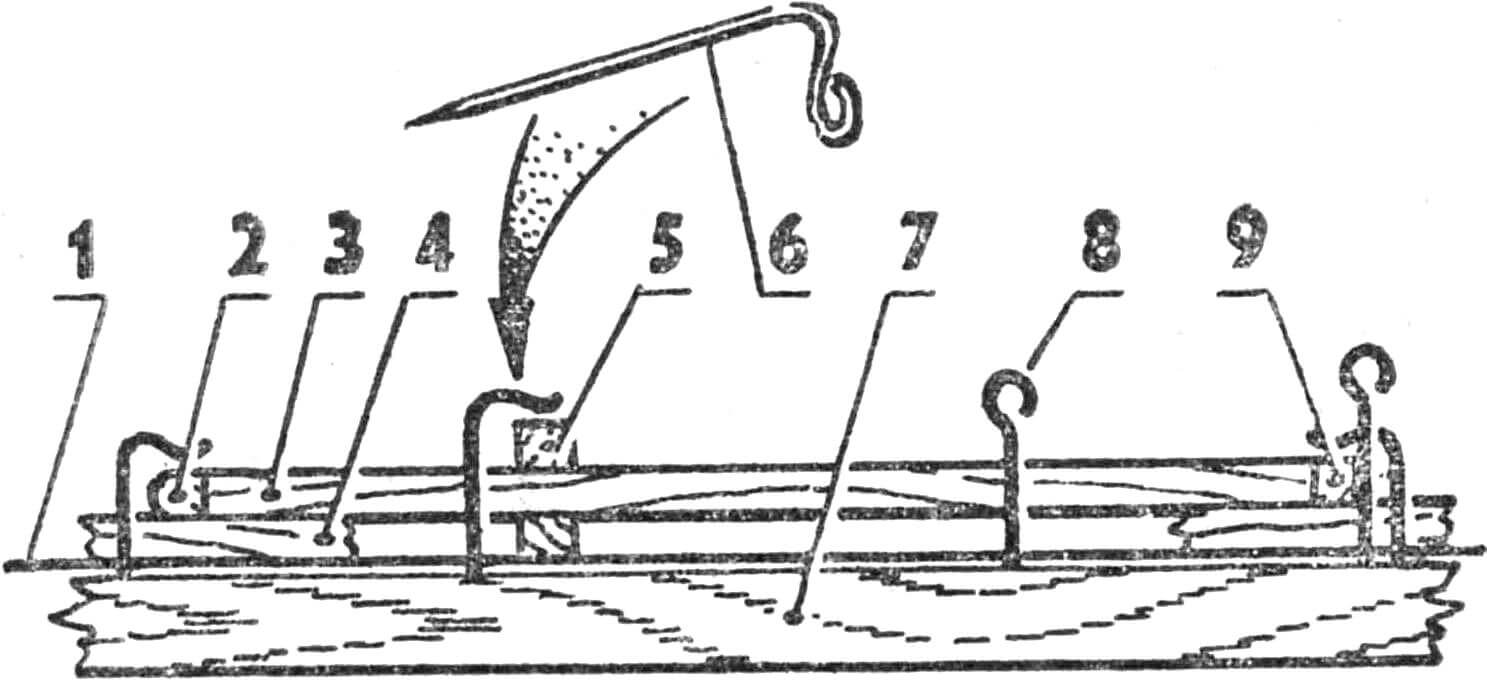

1 — чертеж-подложка, 2 — передняя кромка, 3 — нервюра, 4 — калиброванная подкладка (отрезок рейки 2,7X2,7 мм. ставить под кромки вне стыков деталей стабилизатора), 5 — полка лонжерона, 6 — булавка-прижим (вдавить в стапель с помощью щипцов при сборке стабилизатора), 7 — стапель (липа), 8 — булавка-ограничитель, 9 — задняя кромка. Насухо собранный стабилизатор пролить по швам эпоксидной смолой с образованием клеевых «галтелей» R 3 мм.

Еще одним важным нововведением стала заданная при проектировании аппарата значительная гибкость крыла. Не вдаваясь в теорию, можно лишь посоветовать: воспользуйтесь сверхпростой конструкцией крыла «Тренера-2» и изготовьте еще одно, но с обычным жестким двухполочным лонжероном со стенкой на всем размахе. А потом сравните оба варианта в полете. Наверняка результаты испытаний заставят вас искать объяснение столь резко проявляющемуся эффекту. В качестве подсказки можно упомянуть свойство гибкой мощной рейки-лонжерона накапливать при максимальном прогибе колоссальную потенциальную энергию, которая возвращается (причем с очень малыми потерями!) модели в виде ее «отскока» в том или ином направлении. И здесь бессмысленно вспоминать такие величины, как удельная нагрузка на крыло, коэффициент подъемной силы профиля. Главное — кинетическая энергия модели, возможность резкого поворота по углу атаки и максимальная энергия изгиба лонжерона. Кроме того, возможно, стоит вспомнить и об энергии деформации обшивки, а она может быть очень большой.

По конструкции отдельных узлов «Тренер-2» мало отличается от известных моделистам вариантов с точки зрения технологии и работ по сборке. Поэтому подробно останавливаться на этих вопросах нет смысла, основное же внимание уделим характерным ошибкам, возникающим у новичков.

Рекомендуем при загрузке внешней консоли крыла максимально сместить свинцовый груз вперед. От этого во многом зависит направление выхода модели из угла «квадрата» — в круг или из круга, особенно при резком выполнении фигуры. Шарниры подвески стабилизатора должны обеспечивать легкий его ход вплоть до углов отклонения ±45°, без значительных люфтов. Возможный вариант — две «булавки», согнутых из качественной проволоки ОВС Ø 1 — 1,2 мм и сцепленных «головками» (хвостовики длиной по 10 мм зачистить, обмотать тонкими нитками виток к витку и на эпоксидной смоле заклеить в отверстиях стабилизатора и неподвижной части оперения). При прорисовке цельноповоротных стабилизаторов придерживаться степени компенсации около 23% по САХ без учета потерь площади на неподвижную часть оперения. Рекомендуется, несмотря на высокую степень компенсации, использовать тяги максимальной жесткости (на данной модели — сосновые рейки 5X5 мм, вплоть до 6X6 мм) с проволочными оконцовками. Установка стоек шасси с торсионными элементами (типа фирменных стоек для радиомоделей) нежелательна, так как ведет к «козлению» модели на посадке — оптимальный вариант не содержит амортизирующих элементов. С учетом требований по минимальному моменту инерции необходимо тщательно экономить массу на хвостовой части модели и избегать, по возможности, ее окраски.

1 — торцевая полунервюра, 2 — центральная вставка, 3 — задняя полунервюра. 4 — кабанчик (фанера 1,5—2 мм), 5 — трубчатый пистон-подшипник (латунь), 6 — полка лонжерона.

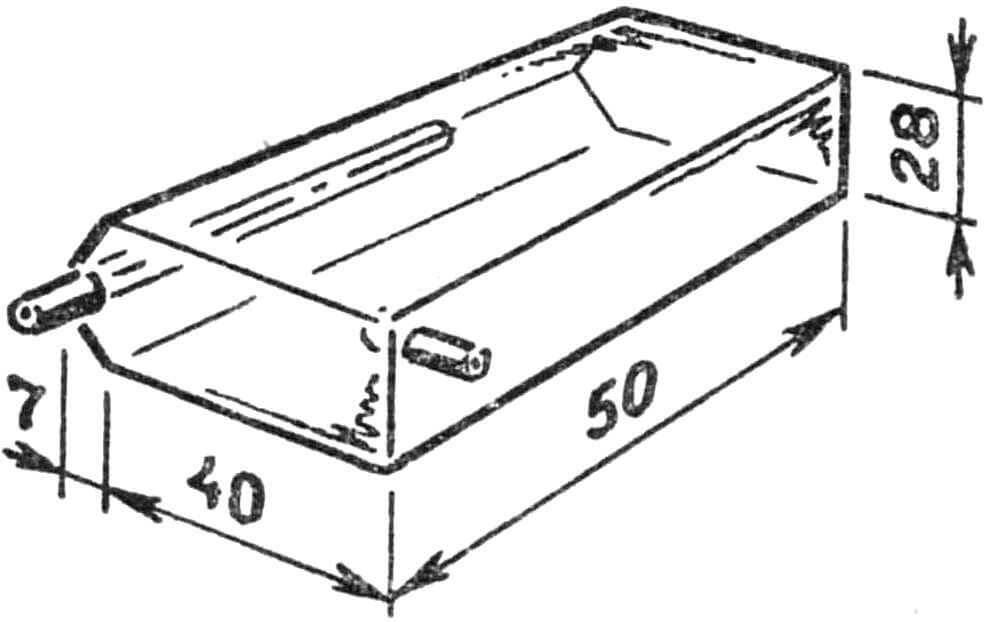

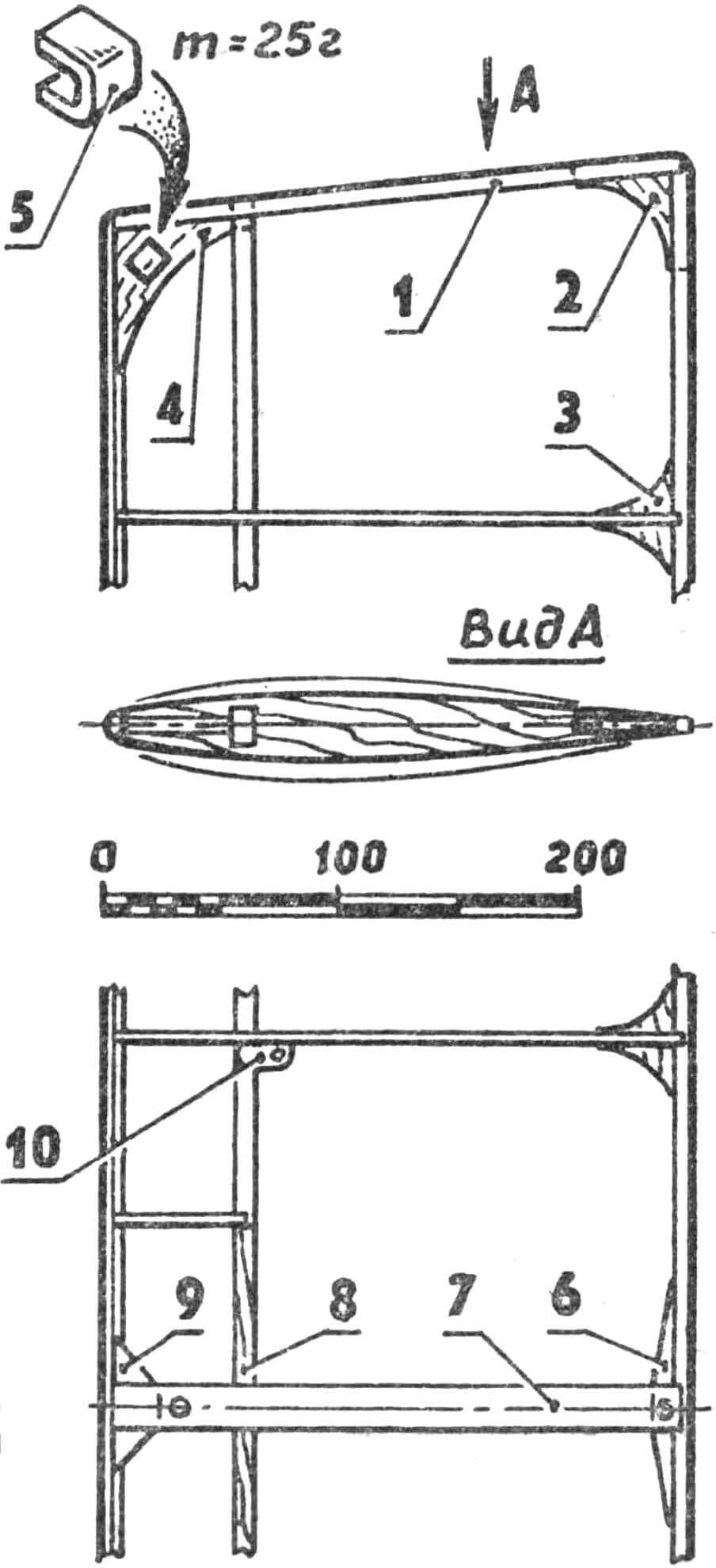

1 — законцовка (липа, сосна 10X15 мм), 2 — косынка (фанера 3 мм), 3 — нервюрная косынка (фанера 3 мм), 4 — передняя косынка (фанера 3 мм), 5 — свинцовый груз (пластину загнуть в прорези косынки), 6 — усиление задней кромки (сосна 5X7 мм), 7 — центральная нервюра (липа толщиной 16 мм), 8 — накладка лонжерона для оперы на ложе крыла (ставить до уровня профиля), 9 — усиление передней кромки, 10 — накладка для монтажа стойки шасси. Любые подрезы и отверстия в лонжероне не допускаются. Фиксация крыла на фюзеляже двумя Длинными шурупами или двумя винтами с использованием подкоса из дюралюминия.

Готовая модель контролируется на отсутствие круток. Несмотря на критическую центровку, располагаемую на 32% САХ крыла, при первых полетах стоит придерживаться значений, указанных на чертежах. Облет проводить лучше с воздушным винтом 200X130 мм (обрезанный промышленный 248X130 мм) на кордах Ø 0,3 мм длиной около 16 м.

А. ДМИТРИЕВ