К концу первой мировой войны в тактике использования бомбардировочной авиации обозначались два направления — действия по поддержке сухопутных войск и самостоятельные операции, ставшие первым шагом к выходу на оперативный простор. Да, налеты на Париж и Лондон, ответные — на промышленные районы кайзеровской Германии, подготовка к бомбардировкам Берлина были именно такими шагами.

Определяя путь дальнейшего развития военной авиации, специалисты пришли к выводу, что будет он совершенно иным, чем до тех пор.

С этой точки зрения интересна возникшая в 1921 году теория итальянского генерала Дужило Дуэ. Вкратце она выглядела так: оборону обеспечивают сухопутные и морские силы, задача же авиации — наступательные, ударные операции. Последнее утверждение обосновывалось тем, что, во-первых, авиация является оружием исключительно наступательным; во-вторых, сухопутные войска и военно-морской флот могут нанести урон неприятелю только косвенный, основной удар наносит авиация, уничтожая промышленность и живую силу неприятеля; в-третьих, для достижения успеха нет необходимости в захвате территории и объектов противника, главное — сломить его волю. И только после капитуляции на вражескую территорию вступают сухопутные войска.

На основе этих рассуждений генерал Дуэ предлагал создавать ВВС только для наступательных действий, отказавшись от развития не только вспомогательной авиации, но и сухопутных войск и флота.

Эту «экстремистскую» авиационную доктрину не приняли полностью ни в одном государстве, хотя и находились отдельные ее поклонники. Но в целом она способствовала росту интереса к бомбардировочной авиации и вере в возможность ее более эффективного применения.

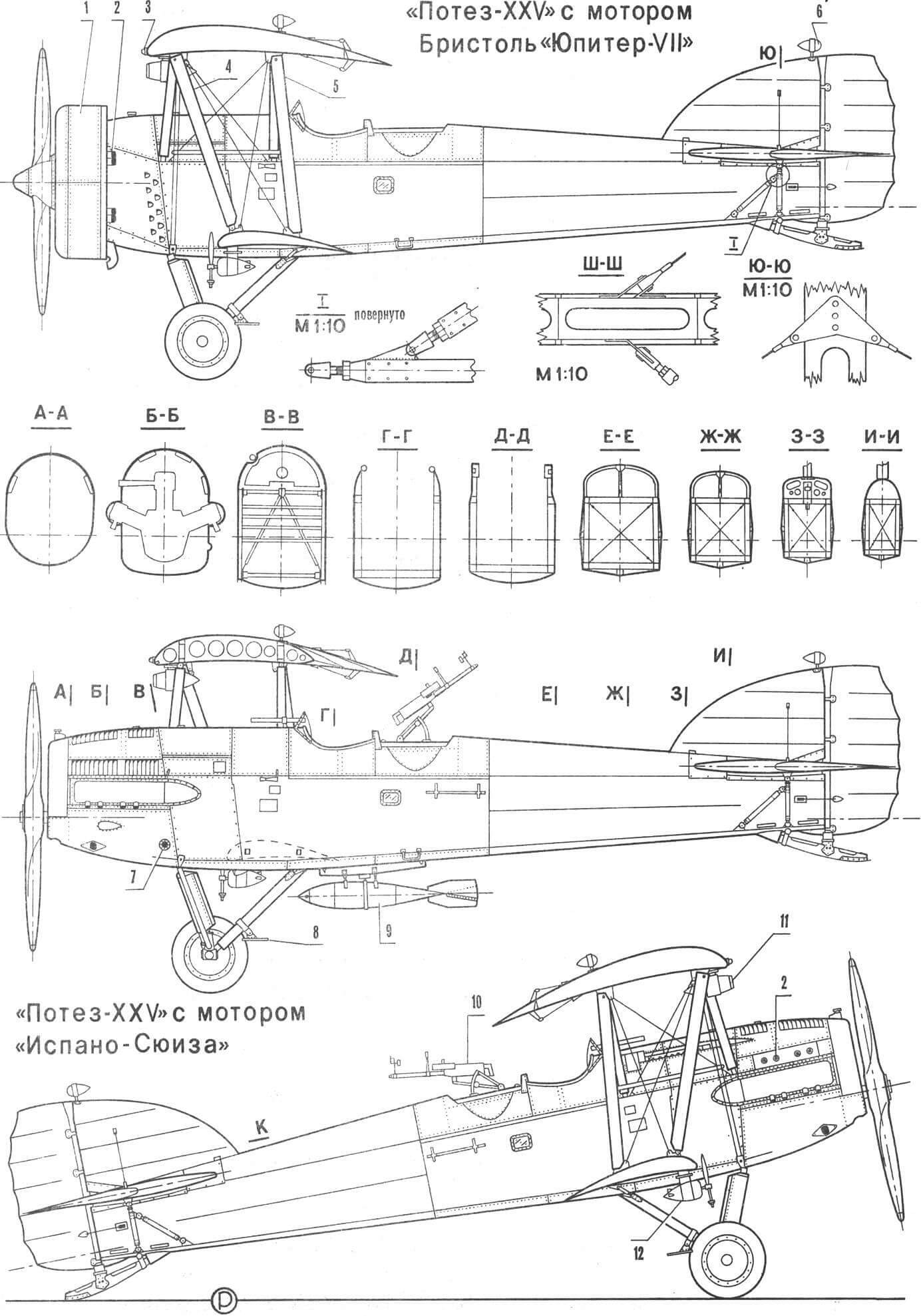

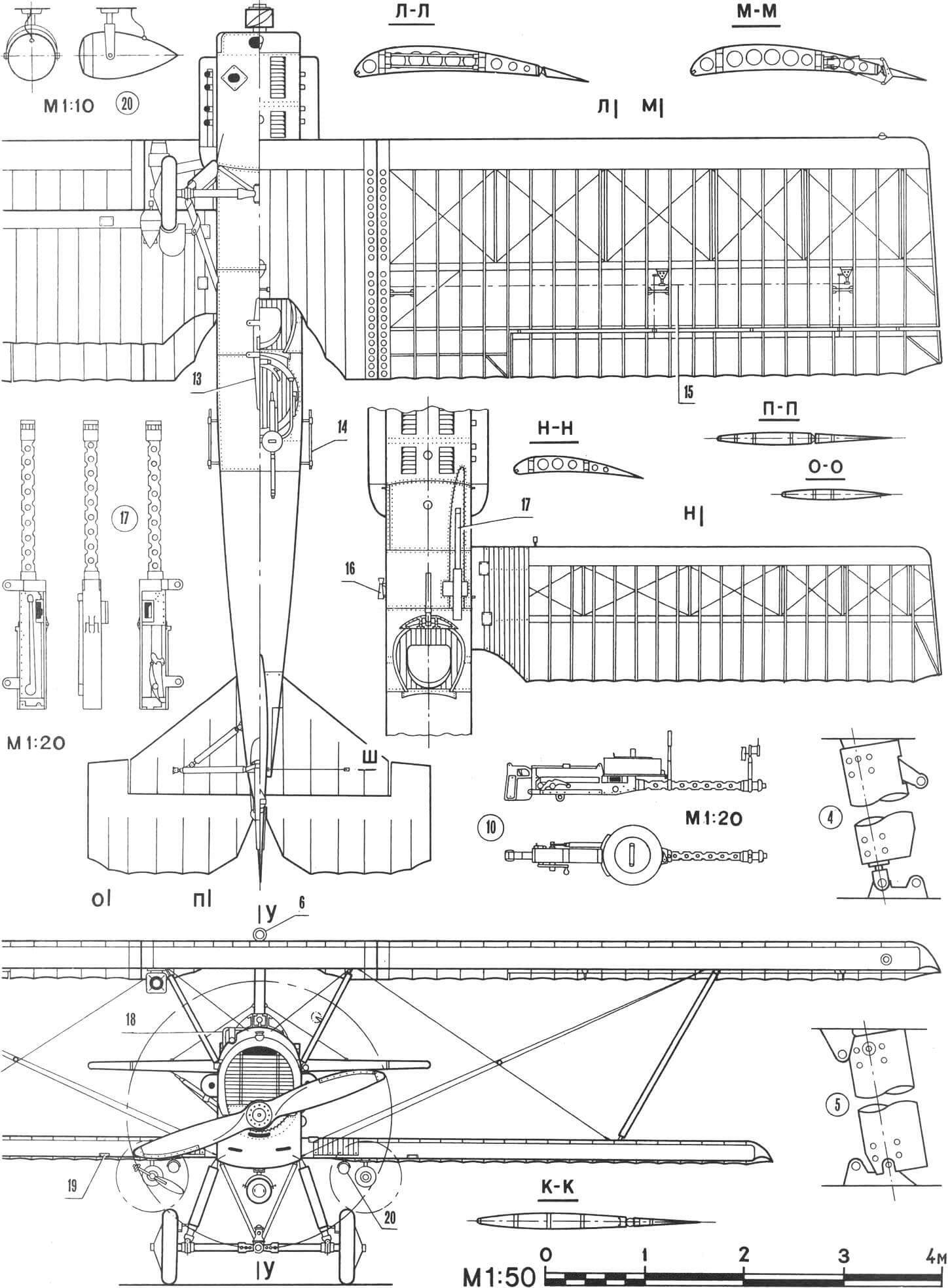

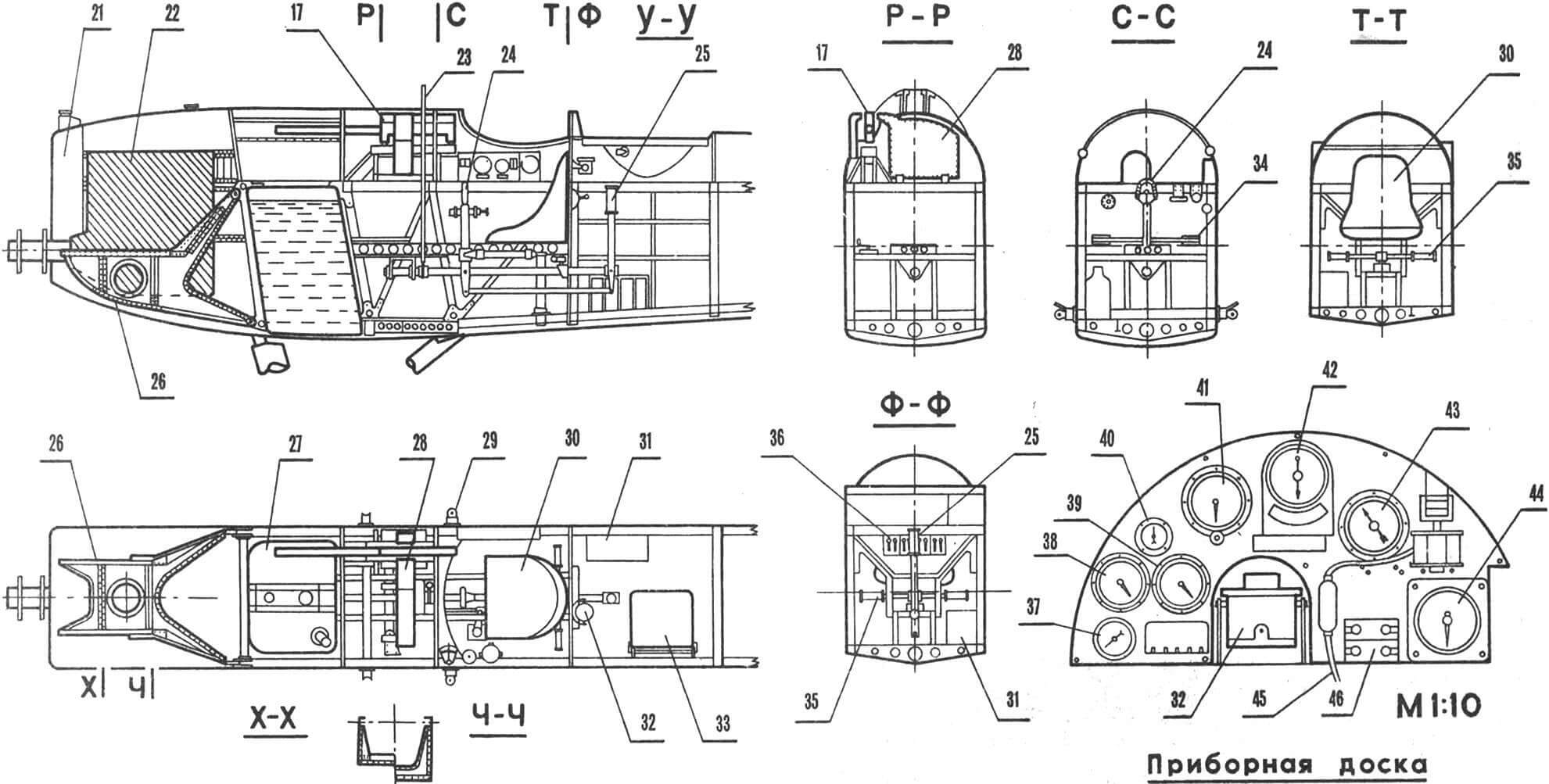

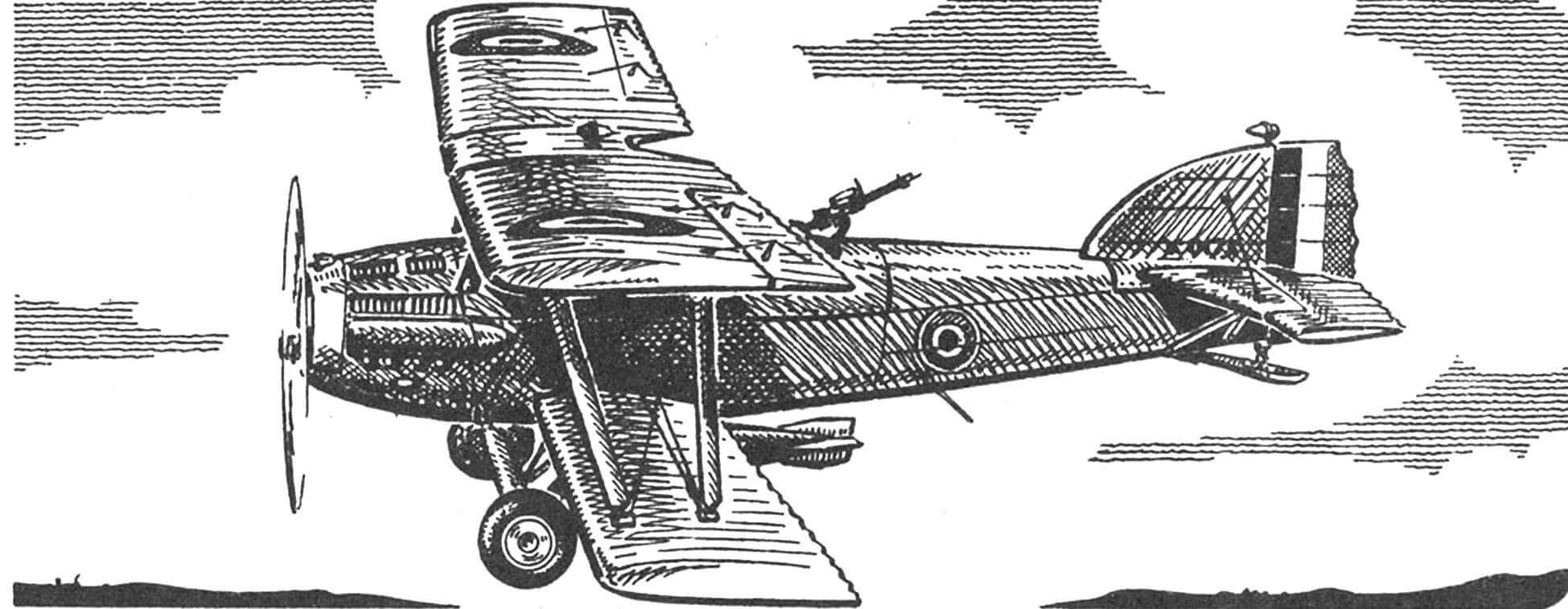

1 — кольцо Тауненда, 2 — выхлопные патрубки, 3 — аэронавигационные огни, 4 — передний подкос крыла, 5 — задний подкос крыла, 6 — обтекатель курсового огня, 7 — гнездо для ручного стартера, 8 — подножка, 9 — 300-кг бомба, 10 — спаренный пулемет «Виккерс» (Модель Ф), 11 — фотопулемет, 12 — генератор, 13 — бомбодержатель, 14 — кассета для осветительных авиабомб, 15 — тяга управления элеронами, 16 — трубка Пито, 17 — пулемет «Виккерс» (Модель Е), 18 — гильзоотвод, 19 — табличка с инструкцией, 20 — посадочная фара, 21 — радиатор, 22 — двигатель «Испано-Сюиза» или «Лоррейн», 23 — вертикальная тяга управления элеронами, 24 — штурвал пилота, 25 — штурвал наблюдателя, 26 — моторная рама, 27 — топливный бак, 28 — патронный ящик, 29 — кронштейн нижнего крыла, 30 — сиденье пилота, 31 — полка для пулеметных дисков, 32 — компасы, 33 — сиденье наблюдателя, 34 — педали управления пилота, 35 — педали управления наблюдателя, 36 — щиток управления сбросом бомб, 37 — термометр масла, 38 — манометр масла, 39 — термометр воды, 40 — манометр воды, 41 — бензиномер, 42 — контроллер полета, 43 — указатель оборотов двигателя, 44 — альтиметр, 45 — кабель управления пулеметом, 46 — электрические разъемы.

Несмотря на это, развитие класса бомбардировщиков после окончания первой мировой войны затянулось более чем на целое десятилетие. И этому были свои причины.

До 1914 года в авиации использовались «на равных» и монопланы, и бипланы. Война же привела к развитию воздушных сил передовой линии, то есть фронтовой, действующей в интересах пехоты, в условиях быстро меняющейся оперативной обстановки авиации. Это потребовало применять аэропланы маневренные, надежной конструкции, приемлемой грузоподъемности. С учетом использовавшихся тогда достаточно маломощных двигателей все перечисленные качества были присущи именно бипланам. В придачу два крыла создавали сами по себе жесткую конструкцию, и кроме того, при одинаковой площади крыла и мощности двигателя бипланы были более маневренными, чем монопланы.

Исходя из сложившегося тогда мнения, что конструкция самолета с одним крылом является менее надежной, военные, единственные заказчики авиационной промышленности в тот период, требовали исключительно самолеты-бипланы, полагая, что для улучшения летных характеристик необходимы лишь более мощные двигатели. Вопросы экономики тогда, как, впрочем, и сейчас, в расчет не принимались.

Кроме того, одной из задач вооруженных сил стран-победительниц стало наведение «порядка» в своих старых и вновь приобретенных колониях, где не требовалось использовать новейшие достижения авиационной техники, а вполне хватало и старой, проверенной в минувших сражениях. И на смену износившимся бомбардировщикам-ветеранам выпускались новые, с более сильными двигателями и небольшими улучшениями конструкции, при полной сохранности оправдавшей себя общей компоновки.

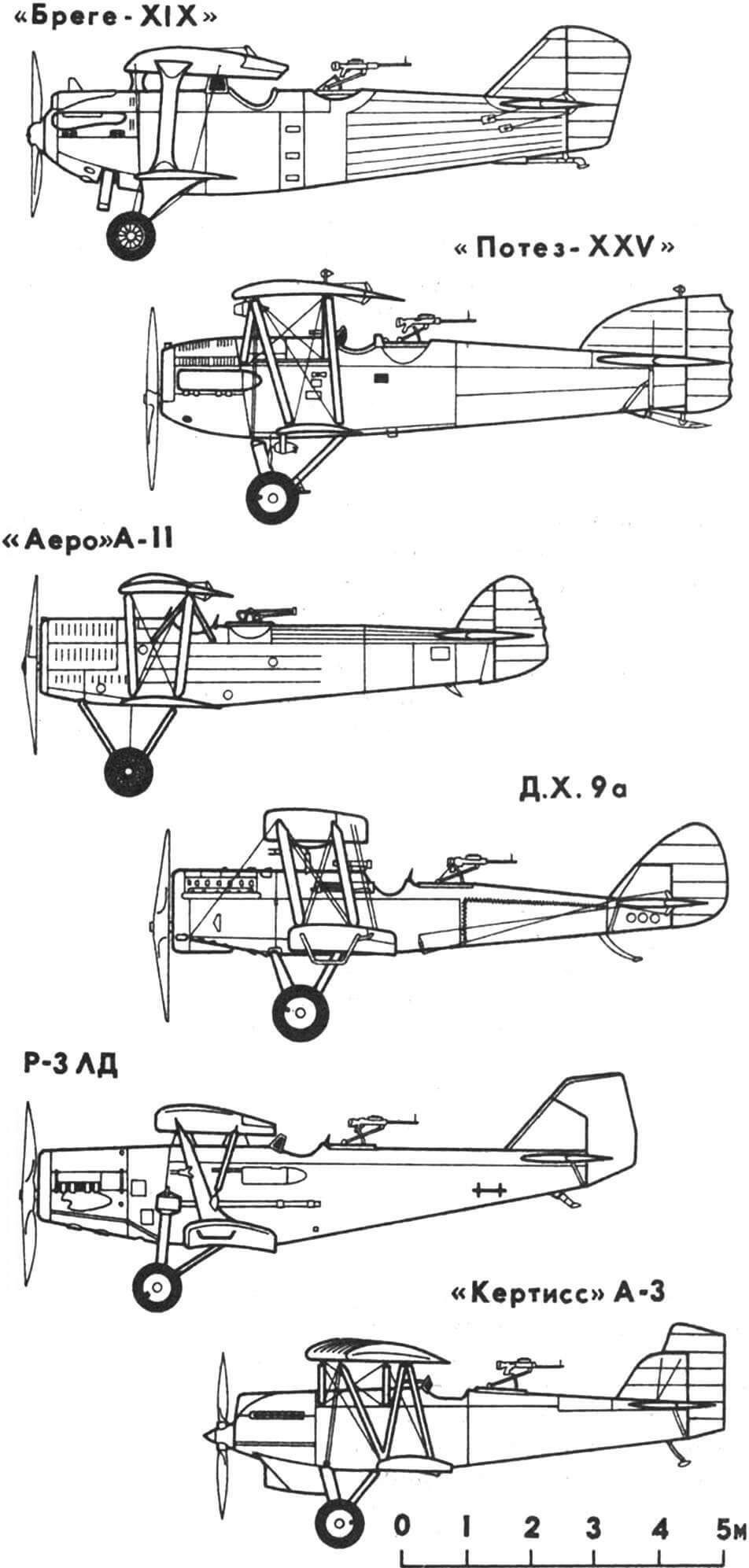

Королевские ВВС Великобритании активно применяли в экспедиционных войсках в Афганистане, Индии, Ираке легкий бомбардировщик Де Хэвиленда ДН-9 (и его модификацию ДН-9а), лучший самолет этого класса первой мировой войны. Аэроплан оказался настолько удачен, что прослужил в авиации многих стран, порой под другими названиями и с различными двигателями, вплоть до начала 30-х годов.

Фашистская Италия применяла легкие бомбардировщики «Фиат» и «Капрони» (все той же бипланной схемы) для подавления национально-освободительного движения в своих колониях, главным образом в Эфиопии.

Северо-Американские Соединенные Штаты (так называли в то время США), не обремененные подобной «заботой» о колониях, имели на вооружении своей авиации те же бомбардировщики Де Хэвиленда, правда, постарее — ДН-4. Многочисленные в ту пору американские авиационные фирмы, от «Боинга» до «Мартинсайда», производили большое количество боевых самолетов, о назначении которых говорила первая буква в их названиях — «О» (observation plane — самолет ближней разведки). Очевидно, американские военные полагали тогда, что лучше упредить угрозу, узнав о ней заранее, чем быть поставленными перед фактом в последний момент. Правда, в действительности через два десятилетия получилось наоборот.

Побежденная Германия, лишенная по Версальскому мирному договору права производить боевые самолеты, также нашла возможность создавать боевую авиацию. Знаменитый немецкий конструктор Антонин Фоккер начал работать в Голландии, не забывая, впрочем, о фатерлянде, а не менее знаменитый профессор Гуго Юнкерс начал плодотворно трудиться в Советской России, организовав в подмосковных тогда Филях выпуск не только пассажирского моноплана Ю-13, но и боевых самолетов — многоцелевого Ю-21 и бомбардировщика ЮГ-1, также выполненных по моноплан-ной схеме. Немцы, «освобожденные» от решения текущих проблем, занимались решением будущих — надо сказать, весьма эффективно и вовремя: именно бомбардировщики-монопланы цельнометаллической конструкции заняли свое место в строю спустя несколько лет.

Что касается нашей авиапромышленности, то опыт германских специалистов был использован при создании разведчика-бомбардировщика Р-3 (весьма похожего на Ю-21), правда биплана: последнее — по причине отсутствия двигателя необходимой мощности. Впрочем, более ценным было приобретение опыта в изготовлении металлических конструкций, что впоследствии весьма пригодилось. Не ожидая, что их русские партнеры столь быстро освоят сложную технологию, немцы постарались постепенно свернуть свое производство, но дело было сделано.

Летали пилоты РКВФ — Рабоче-Крестьянского Воздушного Флота — и на ДН-9, частью трофейных, частью купленных позднее в Англии. Позднее этот самолет с мотором М-5 («Мерседес-Бенц») был запущен в производство под названием Р-1.

В послевоенном развитии бомбардировщиков-бипланов достигла успехов и Франция. Основу авиации в заморских зонах ее интересов — Алжире, Тунисе, Сирии, Марокко — составляли бомбардировщики и разведчики «Потез-ХХV». Это был биплан, созданный Анри Потезом в 1924 году на основе хорошо себя зарекомендовавшего «Потеза-ХV»; он испытывался в течение всего 1925 года. От предшественника он отличался более мощным мотором и соответственно возросшей бомбовой нагрузкой. Свои высокие летные качества он подтвердил во время ряда перелетов: в Европе — на трассе 7400 км, по средиземноморскому маршруту протяженностью 6500 км и в Тегеран — протяженностью 13 000 км. Эти перелеты стали хорошей рекламой, и фирма «Авионс Анри Потез» получила заказы из многих стран: Болгарии, Португалии, Польши, Эстонии, Японии, Югославии и других. Всего было выпущено 3500 «Потезов-ХХV», а еще 300 штук изготовила по лицензии авиапромышленность Польши. Кстати, «Потезы» приняли на вооружение ВВС Польши в 1928 году, и их последние экземпляры принимали участие в сентябрьских боях 1939 года в качестве связных самолетов.

Интересно отметить, что фирма «Авионис Анри Потез» выпустила бомбардировщик, как бы комбинацию моделей XV и XXV — «Потез-ХХVП». Фюзеляж взяли от «Потеза-ХV» (правда, двигатель стал мощнее), несущие плоскости — от «Потеза-ХХV». Получился переходный самолет-бомбардировщик, которому тоже нашлось место в строю. Известна и еще одна интересная модификация — санитарный самолет «Потез-ХХIХ». Это был все тот же «Потез-ХХV», но с измененным фюзеляжем.

Итак, после первой мировой войны почти целое десятилетие в небе господствовали самолеты-бипланы. Тогда они устраивали всех, вернее — почти всех. Но в спор вступила не принимавшаяся в расчет экономика, и приговор боевым бипланам принесли на своих крыльях… скоростные пассажирские самолеты-монопланы, способные не только быстро перемещать пассажиров, но и быть источником прибыли для своих владельцев.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ БОМБАРДИРОВЩИКОВ-БИПЛАНОВ 20-х ГОДОВ

| Самолет | Год выпуска | Длина самолета, м | Размах крыла, м | Площадь крыла, м2 | Вес пустого, кг | Взлетный вес, кг | Мощность мотора, л. с. | Максимальная скорость, км/ч | Дальность полета, км | Потолок, м | Вооружение: пулеметы, шт. бомбы, кг | Экипаж, чел. |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| «Бреге-XIX», Франция | 1921 | 9,45 | 14,96 | 46,60 | 1097 | 1807 | 450 | 231 | 800 | 7000 | 3, 500 | 2 |

| «Потез-XXV», Франция | 1925 | 9,00 | 14,00 | 46,70 | 1210 | 1990 | 450 | 230 | 680 | 7400 | 3, 500 | 2 |

| «Аеро» А-11, Чехословакия | 1924 | 8,00 | 12,80 | 36,50 | 974 | 1481 | 240 | 195 | 750 | 6500 | 2, 500 | 2 |

| Д. X. 9а, Англия | 1918 | 9,20 | 14,00 | 45,80 | 1305 | 1956 | 400 | 193 | 750 | 5500 | 2, 400 | 2 |

| Р-3ЛД, СССР | 1927 | 9,50 | 13,02 | 37,00 | 1377 | 2188 | 400 | 204 | — | 4920 | 3, 200 | 2 |

| «Кертисс» А-3, США | 1928 | 8,20 | 11,56 | 32,80 | 1310 | 2030 | 435 | 222 | 1000 | 4300 | 6, 90 | 2 |

«Потез-ХХV» представлял собой двухместный одностоечный биплан классической схемы, цельнодеревянной конструкции с полотняной обшивкой несущих поверхностей. Фюзеляж «Потез-ХХV» прямоугольного сечения с гаргротом состоял из четырех лонжеронов, стоек и раскосов. Жесткость конструкции обеспечивалась проволочными расчалками. Носовая часть фюзеляжа из алюминиевых листов; хвостовая обшита полотном; гаргрот и центральная часть фюзеляжа имели фанерную обшивку.

Верхнее крыло состояло из двух отъемных консолей и центроплана, который устанавливался на стойках каплевидного сечения. Конструкция верхних и нижних крыльев двухлонжеронная. Лонжероны коробчатые, с полками из сосны. В набор крыла включались нервюры ферменного типа, а также несколько пар внутренних расчалок. Стойки бипланной коробки изготовлялись из стальных труб каплевидного сечения. Прочность и жесткость бипланной коробки обеспечивались лентами-расчалками.

Подкосное оперение имело деревянную конструкцию с полотняной обшивкой. Угол установки стабилизатора можно было менять на земле для балансировки самолета. Органы управления самолетом имелись в передней и задней кабинах (тросовые).

Стойки шасси самолета из стальных труб каплевидного сечения. Амортизация — резиновая, пластинчатая. Костыль деревянный управляемый, с резиновой шнуровой амортизацией.

На «Потез-ХХV» устанавливался двигатель водяного охлаждения «Испано-Сюиза» или «Лоррейн» мощностью 450 л. с., с деревянным воздушным винтом фиксированного шага. В случае установки звездообразного двигателя Бристоль «Юпитер-VII» мощностью 488 л. с. на воздушный винт ставился кок.

Самолет имел две кабины; передняя предназначалась для пилота и была снабжена полным комплектом пилотажно-навигационного оборудования. В задней кабине летчика-наблюдателя размещалась панель управления сбросом бомб и два спаренных пулемета «Виккерс» на турели. Кроме того, самолет нес еще один синхронный пулемет, закрепленный неподвижно в верхней части фюзеляжа перед кабиной пилота. Бомбовая нагрузка состояла из одной 300-кг бомбы, подвешенной под фюзеляжем, и до десяти мелких бомб на бомбодержателях под нижним крылом. Управление сбросом — электрическое.

Для питания светотехнического и другого оборудования «Потез-ХХV» снабжался аккумуляторной батареей и генераторами, которые устанавливались на нижнем крыле.

Окрашивался самолет, как правило, в два цвета: верхние и боковые поверхности — зеленой, нижние — голубой. Иногда капот двигателя не окрашивался и имел цвет натурального алюминия. Опознавательные знаки французских ВВС наносились по всей поверхности руля поворота, по бортам фюзеляжа и сверху и снизу на крыльях. Поверх опознавательного знака на руле поворота наносилось название самолета и его заводской номер.

В. ДРАЧ, инженер