В самом разгаре автомодельный «ледовый» сезон. И сегодня забота у всех юных спортсменов, естественно, одна: подготовка техники к зачетным стартам. Но уже завтра схлынет горячка соревнований и придет пора осмысления достигнутых результатов. Ведь настоящим спортсменам нельзя следовать принципу «готовь сани летом» — работа на перспективу начинается сразу вслед прошедшим соревнованиям, а летом — уже поздно! Чтобы помочь юным конструкторам верно выбрать направления поиска схемы аэросаней, мы предлагаем их вниманию эту статью.

С 1989 года, как и предполагалось еще на зимнем первенстве в Ижевске в прошлом году, в правила по моделям аэросаней планируется ввести изменения. Возможно, теперь удастся использовать не только массовые компрессионные микродвигатели с ограниченными доработками, но и те, что предприятия ДОСААФ выпускают сравнительно небольшими сериями для распространения среди спортсменов.

Пока не будем касаться достоинств и недостатков данного решения. О его влиянии на судьбу автомоделизма можно будет судить в ближайшем будущем. Возможно, гонка за результатами исключит из немногочисленных рядов приверженцев автомоделизма еще и тех, кто из-за слабой обеспеченности кружков не в состоянии снабдить микроаэросани двигателем стоимостью чуть ли не в сотню рублей. Но правила есть правила, и с их требованиями приходится считаться всем.

Конечно, даже КМД-2,5 ранних выпусков с большим трудом может равняться с современными скоростными «трехканалками» в серийном исполнении, особенно с «цветной парой», какую имеет немало сегодняшних изделий ДОСААФ. Поэтому и мы проектировали новую технику для ледового сезона в расчете на подобные двигатели (конечно, переделанные на компрессионное зажигание, точнее самовоспламенение). Однако идти по стандартному (и весьма ущербному!) пути простого повышения мощности доработкой двигателя и подбором винтомоторной группы не хотелось. Ведь при обсуждении новых положений правил скорее всего учитывалась не только «гонка» за данными таблиц результатов соревнований. Наверное, несмотря на неизбежное в ближайшем будущем окончательное разделение даже школьного «вертулостроения» на два нестыкующихся уровня, главная ставка делалась на потенциал каких-то новых решений самих моделей. Поэтому мы и попытались спроектировать гоночные сани, вдохновившись возможностями мощных моторов.

Однако внимательный разбор положения в классе аэросаней заставил думать, что надежды на успешный поиск почти нет. Судите сами: с учетом того, что система подвески модели на кордовой нити и сама нить «съедают» до 90% мощности любого двигателя, аэродинамика модели настолько отработана, что уже ничего дать не может, а коньковая система оптимизирована до простейшей профилированной пластинчатой стойки, перспектив — никаких. И действительно, стоит не допустить грубых ошибок в конструкции модели, как борьба за результат превращается в откровенную «войну моторов».

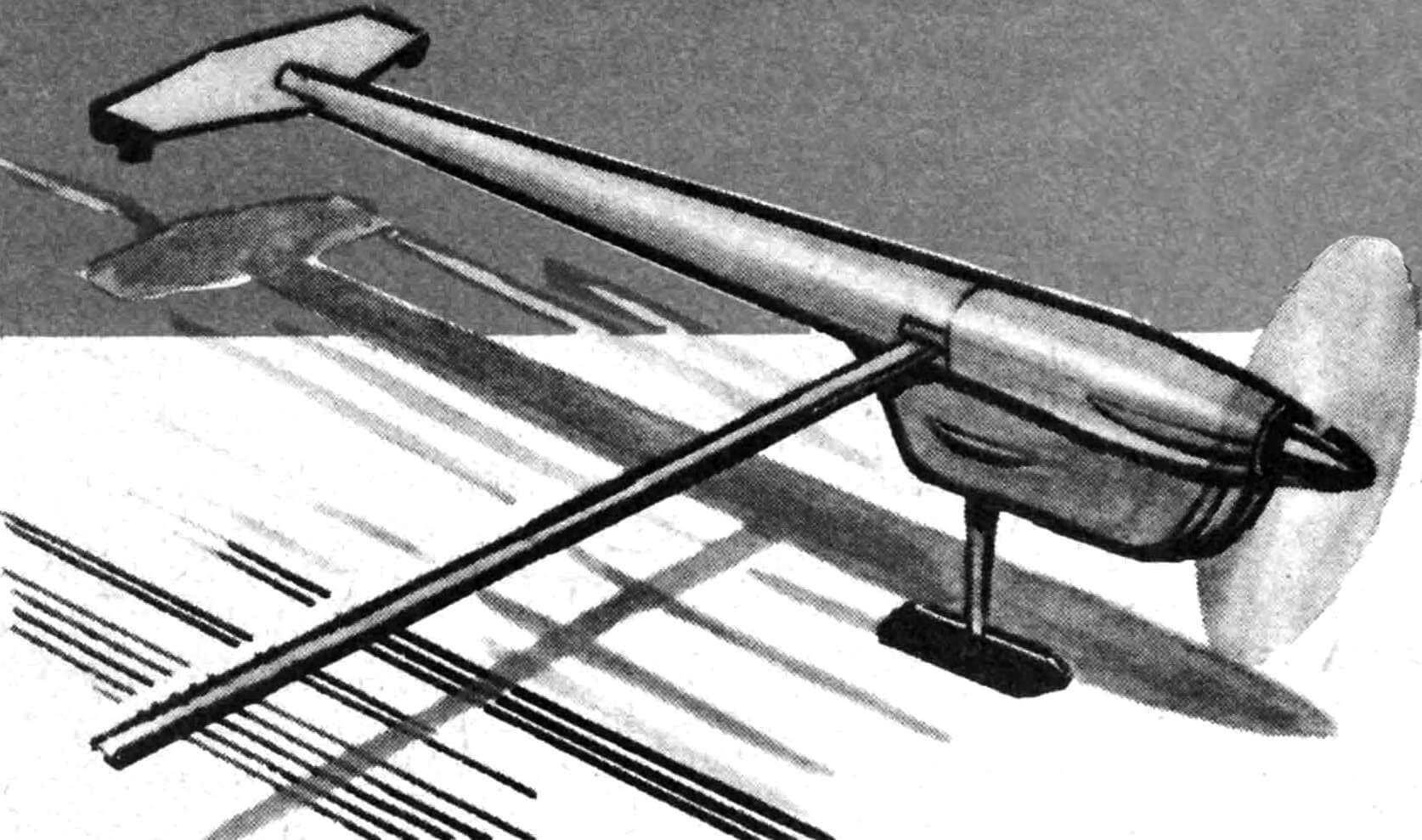

Раз так, рассудили мы, попробуем хотя бы упростить сам аппарат, сделать его доступным каждому новичку. И вот что у нас получилось.

Исходя из полной абсурдности попыток улучшить аэродинамику самой модели… Вы не согласны с таким утверждением? Тогда давайте поговорим прежде всего о малоизвестной в кругах автомоделистов науке — аэродинамике. Точнее, о том, как ее законы влияют на кордовые аппараты.

Наверняка многих «возмутила» прежде всего такая цифра, как 10% от общего сопротивления системы «корда-модель», отведенная непосредственно на модель. Это можно понять. Тем, кто не знаком с аэродинамикой, кажется попросту противоестественным, что тонкая ниточка струны может тормозить в десяток раз больше, чем зализанная, стремительная, сравнительно не такая уж и маленькая модель. Но обратитесь хотя бы к опыту авиамоделистов — они-то уже давно знают, что их крылатые машины (площадь несущих плоскостей — около 5 дм2!), носящиеся на двух нитях Ø 0,4 мм с далеко не автомодельными скоростями, дают все же лишь 12—13% сопротивления такого же комплекса. И исходя из этого, уделяют основное внимание подбору размаха крыла и вопросам устойчивого полета (если не говорить о подборе винтомоторной группы). А у нас — фактически один «фюзеляж», да еще более обжатый и зализанный, так как не скрывает внутри резонансной выхлопной трубы.

Что, неубедительно? Если так, рекомендуем: в справочниках нетрудно найти практически все величины, которые позволят просчитать сопротивление каждого элемента модели и подвески. Не поленитесь и просчитайте долю каждого в общей величине сопротивления. По крайней мере это позволит более здраво судить о влиянии той или иной переделки аппарата. А пока, чтобы не лезть в дебри незнакомой еще науки, советуем значительно упростить расчеты, приняв к учету только такие условия: кордовая нить имеет коэффициент сопротивления Сх=1,0, а всю модель заменяем условно плоской пластиной с площадью, равной половине всей наружной «смачиваемой» поверхности аэросаней. Расчет получится довольно огрубленным, так как не будут учитываться такие вредные («полезных» нет!) факторы, как сопротивление формы, неправильности и неплавности обводов деталей и переходов, интерференционное сопротивление, значительный прирост сопротивления, связанный с обдувом корпуса высокоскоростной струей от воздушного винта, и другое. Фактически разрешается идеализировать «санки» безгранично. И… в результате получите 12% от сопротивления комплекса «модель-корда»! Если есть большое желание, можете проверить цифры. Мы же прошли уже через все это и, чтобы не загромождать журнал выкладками, приведем лишь еще одну цифру — 4%. Это — прибавка скорости, достижимая за счет полной… ликвидации модели! (Маленькое замечание: при аэродинамических расчетах особо обратите внимание на сопротивление узла навески кордовой нити на планке!)

Стало понятно, что вся мощность мотора, как это ни прискорбно, идет на то, чтобы «таскать» фактически одну кордовую нить. Придется с этим примириться и принять положение: достаточно обеспечить малый мидель модели и не запроектировать «квадратных» сечений и переходов, как с точки зрения аэродинамики задача будет решена. Мы не касаемся вопросов устойчивости движения, так как эта проблема с появлением трехточечной схемы со стабилизатором больше не существует.

А чтобы закончить разговор о сопротивлении, учтем еще и долю, привносимую трением коньков (или конька) о лед. Только учитывать ее не нужно. Если конек не слишком плох по конструкции и если модель аэросаней имеет массу не более 1 кг, то на скоростях выше 90—110 км/ч в любом случае сопротивление скольжения становится ничтожно малым по сравнению с аэродинамическим. Ведь при прочих равных условиях «тормоз» скольжения действует только в зависимости от нагрузки на конек, но не от скорости!

Что ж, будем теперь считать, что с вопросами сопротивления мы хотя бы в первом приближении разобрались. Тут же заметим: оказывается, можно достаточно четко указать максимальную скорость машины при известной мощности двигателя. Стоит взять сопротивление кордовой нити, ввести незначительную поправку на модель и КПД воздушного винта, как станут ясны пределы борьбы за быстроходность. Кстати, о КПД воздушного винта. На соревнованиях приходилось неоднократно наблюдать, как устойчиво идущие «санки» с сильно форсированным мотором показывали невысокие результаты. И здесь остается только поражаться тому, как зачастую небрежно моделисты относятся к подбору пропеллера! Месяцы уходят на доводку двигателя, из него выжимаются новые и новые крупицы дополнительной мощности и… все прибавки «съедает» неправильно спрофилированная или не так закрученная лопасть воздушного винта! И в конце концов, пройдя трудный путь проб и ошибок, юный моделист понимает, что пропеллер — это не просто две тоненькие лопаточки, это движитель спортивной модели, требующий для вращения всей мощности мотора. Подбору винта нужно уделять не меньше внимания, чем доводке двигателя (нередко первое важнее)!

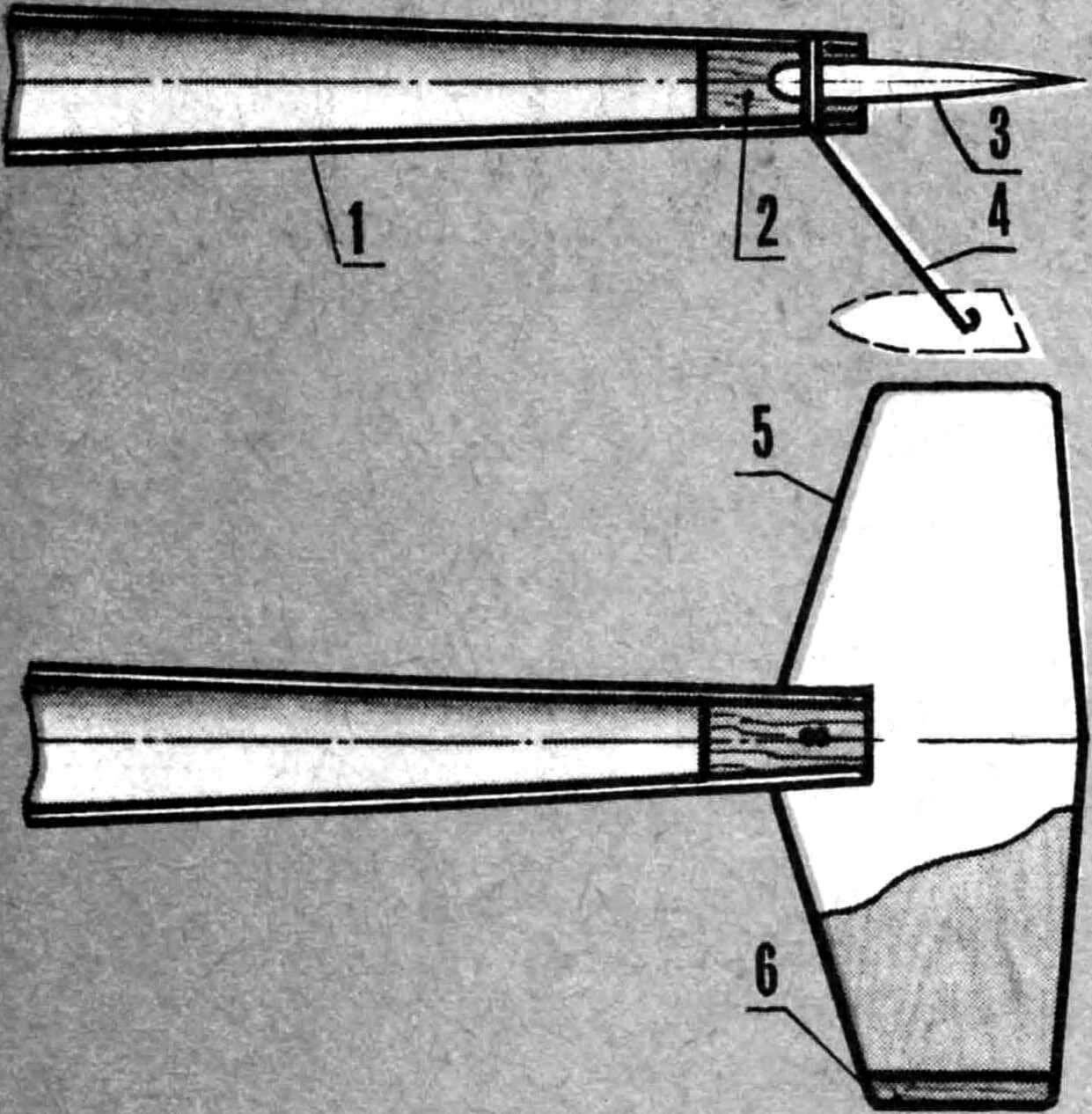

1 — трубка-корпус (кабельная бумага в несколько слоев на эпоксидном связующем), 2 — пробка-шпангоут (липа), 3 — стабилизатор (липа толщиной 1,5 мм или, при возможности, бальза), 4 — стойка хвостового конька (проволока ОВС, в зоне фиксации в корпусе сложить в два раза, обмотать нитками и заклеить), 5 — обшивка стабилизатора (тонкая волокнистая бумага на паркетном лаке), 6 — законцовка (ставить только на бальзовом стабилизаторе) .

А что же с самой моделью? Когда же наконец непосредственно о санках?

А надо ли? Проглядите еще раз статью. И постарайтесь понять, что правильно сформулировать условия задачи не менее важно, чем решить ее, точнее, правильная формулировка сама подскажет решение. Поэтому мы и посвятили сегодняшний разговор именно первой половине проблемы. Остается только внести ряд уточнений, которые полезно учесть при проектировании новых аэросаней.

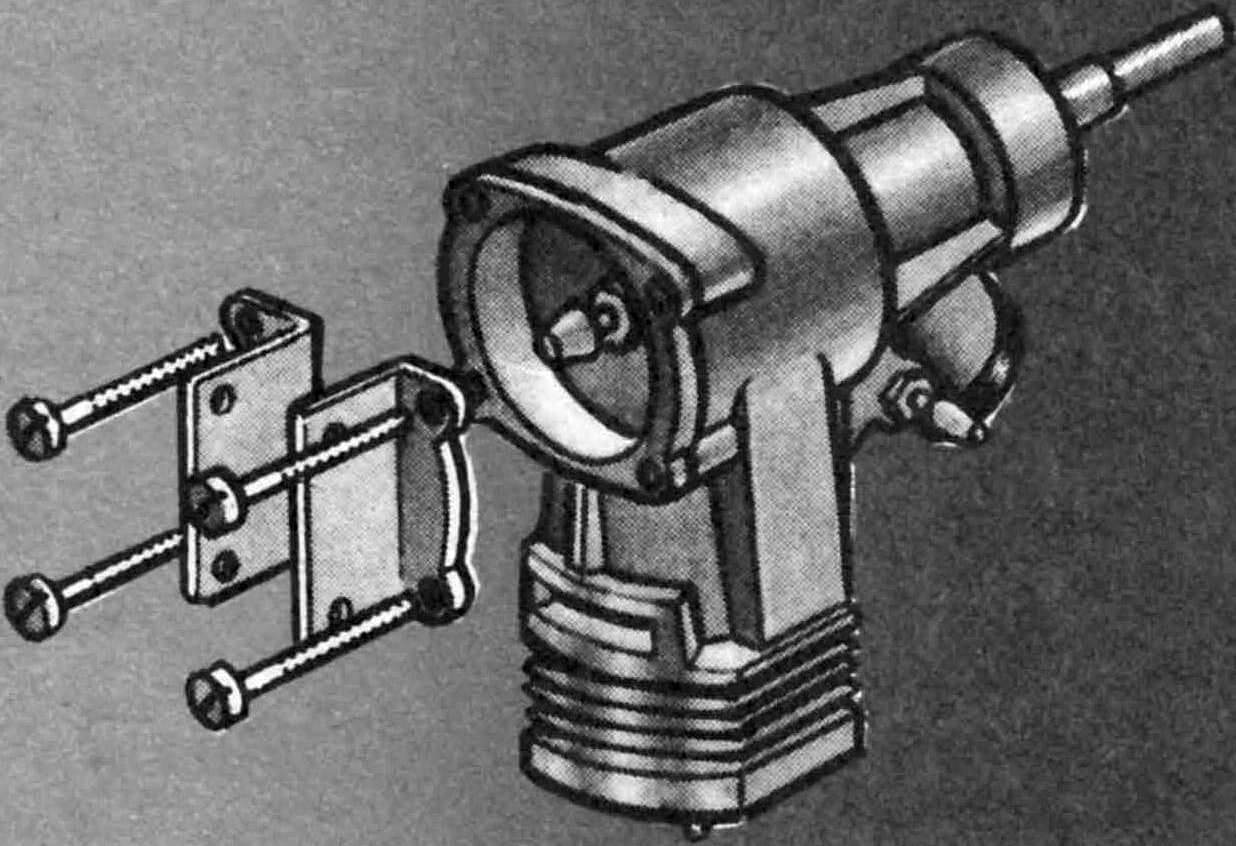

Прежде всего — о вибрациях. Нет-нет, не о влиянии их на трение коньков о лед. Здесь, похоже, вибрации только полезны. Важно другое. «Допуск» на высокооборотные двигатели заставляет пересмотреть положение в конструировании мотоустановки. На первый план выходит поиск компромисса между максимальным облегчением модели и снижением мощности, связанной с монтажом двигателя на мотораме малой массы. Оптимальных вариантов найдется немало, ясно одно — надеяться на успех можно только при «цветных» парах поршень—цилиндр. Для них характерны резко сниженные массы возвратно-движущихся частей и уменьшенный уровень вибраций, вызванных врожденным недостатком двухтактных одноцилиндровиков — неполной балансировкой.

Как представляется, в условиях моделей аэросаней одним из компромиссных решений может быть… практически полное отсутствие моторамы. Ведь резкого прироста массы и так довольно тяжелого двигателя не добиться без ухудшения ходовых качеств самой модели, как и ее способности устойчиво идти по ледовой дорожке пониженного качества.

Для тех, кто примется за конструирование новых саней под скоростную «трехканалку», рекомендуем применить логику, обратную классической («мотор на модели»), и перейти на «модель на моторе». Нередко замена логики конструирования может дать очень перспективные, неожиданные результаты и находки. А еще советуем не просто прочитать, а внимательно изучить статью в «М-К» № 5 за 1986 год, посвященную вопросам расчета аэромобиля. Это единственный материал, позволяющий четко рассмотреть полную гамму влияющих на движение факторов. Отметим, что более простые теории могут приводить к ошибочным выводам, ведь все эти факторы взаимосвязаны!

Может быть, после прочтения статьи вы решите перевести сани на два передних конька при одном хвостовом (это сулит увеличение устойчивости, связанной с моментом инерции хвостовой части модели) или найдете что-либо другое интересное. В любом случае пригодятся и эти знания, как и аэродинамика, двигателестроение и многое-многое другое.

В. ВИКТОРОВ, инженер