Однако по-настоящему революционным (пусть только для британского флота) стал следующий тип Е. В сущности, именно он может претендовать на звание первой «истинно британской» субмарины. По сути дела, эта разработка 1910-х годов оказалась настолько успешной, что явилась основой всех последующих типов на десятилетие, вплоть до послевоенного времени.

Хотя размеры лодок Е не слишком увеличились по сравнению с предшественницами, практически все характеристики заметно «подтянулись».

Впервые британские субмарины получили хоть какое-то разделение на отсеки с применением водонепроницаемых переборок. Если же быть точным, то двумя, что даже не обеспечивало сохранения плавучести при пробоине в среднем, наиболее объёмном отсеке. Тем не менее, даже такое скромное разделение позволяло в некоторых случаях спасти пусть не сам подводный корабль, то хотя бы часть его команды. В лодках без водонепроницаемых переборок при пробоине обычно гибли все люди, кроме случайно оказавшихся в рубке при движении на поверхности.

В отличие от «первого блина», дизели на лодках нового типа оказались, на удивление, практичными, неприхотливыми и надёжными. Их так и продолжали использовать до конца войны на последующих типах, справедливо полагая, что хороших коней на переправе не меняют. А «лошадки» действительно проявили себя с лучшей стороны. Пара субмарин, отданных Австралии, отправилась туда своим ходом. И благополучно дошла, без поломок. И без ремонта заступила на службу. Более того, одна из них, АЕ-2, ухитрилась отмахать свыше 30 тысяч миль, прежде чем её дизелям понадобилось «лечение».

Тип Е обладал ещё одной приятной особенностью: лодки оказались весьма технологичными. Сразу после начала Первой мировой войны не без активнейшего участия Уинстона Черчилля, занимавшего в то время пост Первого Морского лорда — морского министра Великобритании, парламент быстро принял Чрезвычайную программу усиления флота, по которой, в частности, предполагалось максимально быстро построить 38 новейших лодок. «Виккерс» и его завод в Барроу уже не мог справиться со столь гигантским заказом, и Адмиралтейство роздало «подарки» всем фирмам, которые были готовы взяться за столь новое для них дело. Вызвалось почти два десятка, и ни у одной из них не возникло принципиальных трудностей при выполнении заказа. Построенные на самых разных заводах лодки практически не отличались ни по качеству работ, ни по характеристикам.

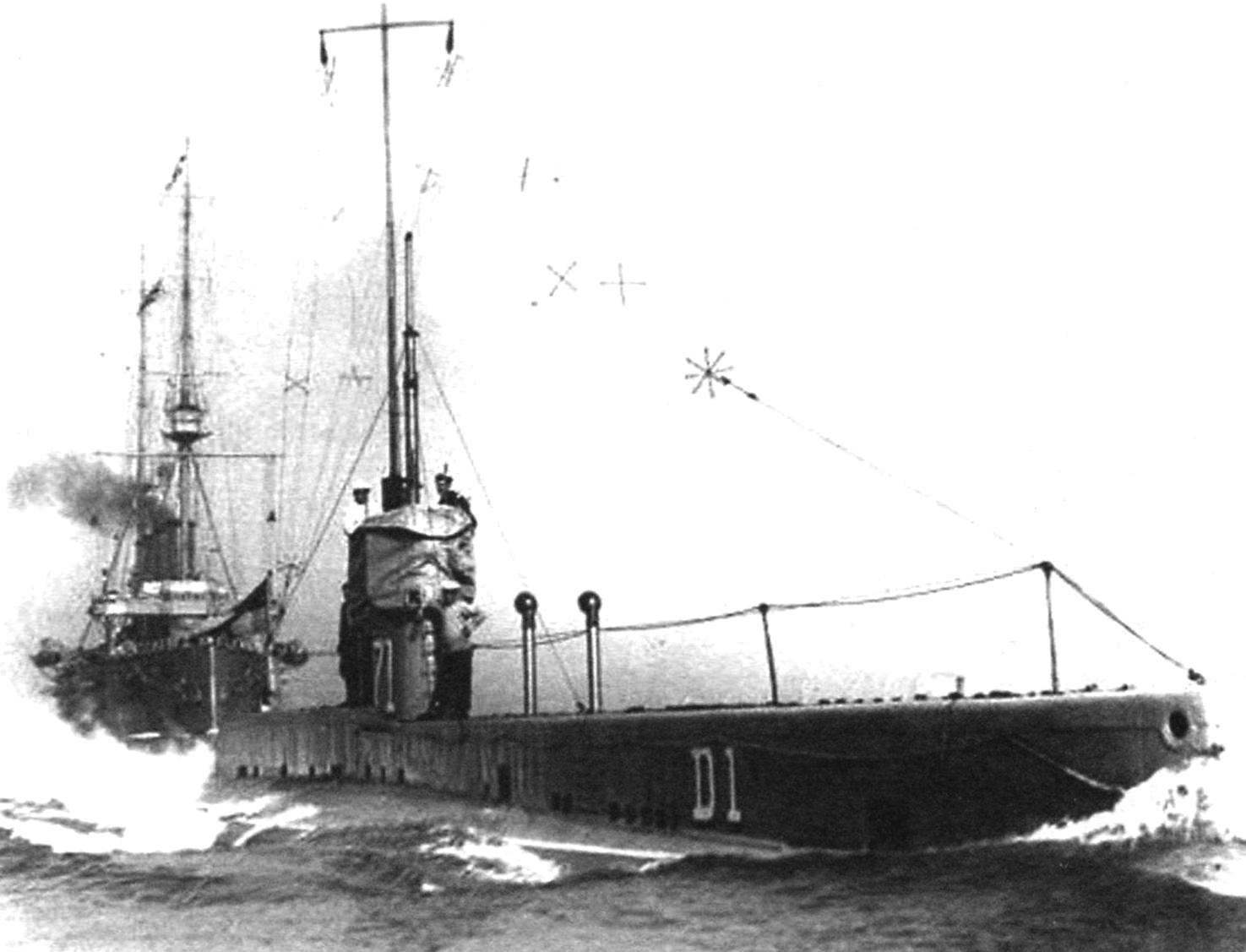

Подводная лодка АЕ2, построенная Великобританией для Австралии

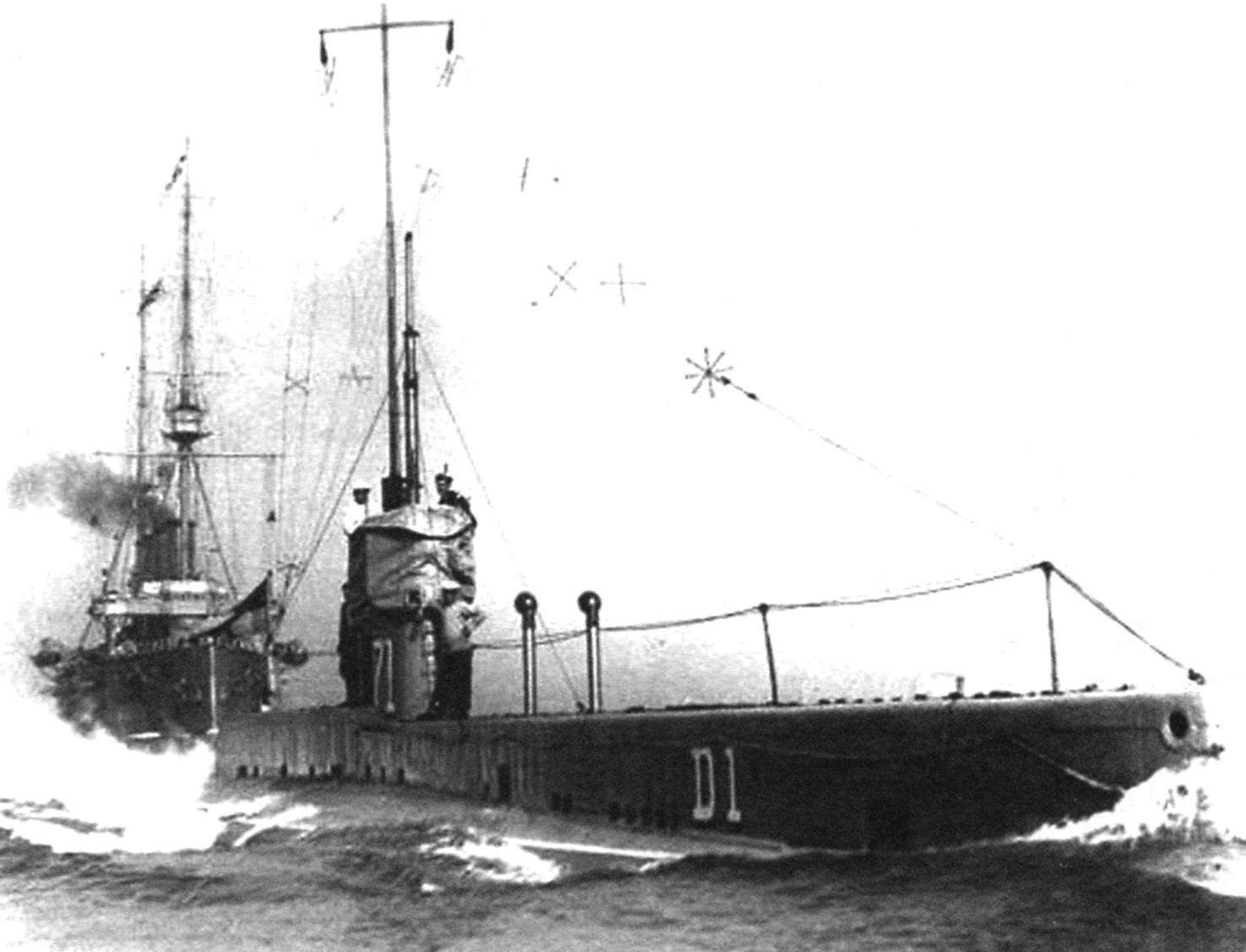

Субмарина E20, вооружённая 6-дюймовой гаубицей

Подводная лодка Е-11 в камуфляжной раскраске

Впрочем, новым субмаринам оказались свойственны не одни только инженерные успехи. Нашлась и своя ложка дёгтя. На типе Е специалисты Адмиралтейства по вооружению наконец-то осуществили свою мечту кругового торпедного обстрела, снабдив лодки четырьмя аппаратами, стрелявшими во все стороны. К трубам в носу и корме добавились 2 траверзных аппарата в середине корпуса. Вроде бы замечательно: откуда не появлялся бы противник, застать субмарину врасплох было невозможно. Она всегда могла произвести выстрел в считанные секунды, не разворачиваясь к противнику носом или кормой. На деле же это кажущееся достоинство оборачивалось существенным недостатком. В цель могло быть послано не более одной торпеды, то есть неприятелю грозила лишь одиночная «железная рыбка». Соответственно, это резко снижало эффективность атак, особенно со значительных дистанций. Британцы попытались экстренно улучшить ситуацию, начав устанавливать на 2-й серии (после первого десятка, из которого пару единиц получила Австралия) по два аппарата в носу. Теперь лодки могли угостить цель двумя торпедами, но только в том случае, если этой цели случится оказаться непосредственно перед субмариной.

Кроме того, сами английские 450-мм торпеды несли не слишком значительный боевой заряд, который мог потопить только старый корабль. В итоге удачно поражённые важные новые цели, такие, как линейный крейсер «Мольтке», легко избегали гибели, ограничиваясь лишь повреждениями. Как раз по неудачному опыту этого «торпедного ежа» англичане пришли к выводу о необходимости увеличить как число труб в носу (прицеливание «естественным образом» оказалось куда более удобным, чем «спиной»), а также разработать значительно более мощные торпеды. И более точные: при номинальной дальности в 6 км уже начиная с половины этой дистанции попасть продуктом «Королевского артиллерийского завода» становилось нерешаемой сверхзадачей — настолько значительно торпеда отклонялась от прямой линии.

Пока же пришлось обходиться тем, что имелось. Серьёзным подспорьем не слишком мощным и надёжным торпедам стала лодочная «артиллерия». Изначально тип Е предполагалось вооружать одним 102-мм орудием. Именно его и получили единицы первой серии. Затем, в связи с установкой второго торпедного аппарата и изменившимся распределением веса, последовали эксперименты с более лёгкими 57-миллиметровками, 40-мм «пом-помом» — увеличенным «родственником» пулемёта «Максим», и, наконец, ставшей стандартной скорострельной трёхдюймовкой (76-мм). Впрочем, англичане никогда не забывали об экспериментах, порой весьма экстравагантных. Так, Е-20 получила ни много ни мало, 6-дюймовую гаубицу! Но и этот вариант не стал рекордным. Весной 1916 года Е-22 переоборудовали в … гидроавианосец. Пусть с авиагруппой всего в два истребителя фирмы «Сопвич». Предназначались они для перехвата германских цеппелинов, сильно досаждавших англичанам и на море и на суше. Лодка должна была занять позицию в Северном море, спустить на воду свою «авиацию» и ждать появление грозных гигантов. Считалось, что внезапная атака в открытом море, где воздушного неприятеля никак не ожидалось, может стать успешной. На деле же после нескольких походов столь креативную идею пришлось отставить. Цеппелины упорно не хотели ловиться на эту удочку. Ни одной атаки «сопвичам» так и не удалось осуществить.

Впрочем, дел у «Е» и без этого более чем хватало. Именно на этот тип субмарин пришлась основная доля усилий Британии в ходе Первой мировой войны в её «подводном разделе». Из 57 единиц по тем или иным причинам в тяжёлые 1914 — 1918 годы погибло 28 — практически половина. Но и сделать они смогли немало. Они воевали во всех морях, ставших ареной боевых действий. Но наиболее впечатляющими стали их приключения на удалённых театрах.

Мы уже рассказывали о первых попытках старых английских субмарин форсировать Дарданеллы и войти в Мраморное море. Но уже в апреле на остров Мудрое, где британцы создали временную базу, подтянулись и новейшие на то время лодки типа Е. И предстояло им многое претерпеть, но и многое сделать.

Первой «на дело» вышла Е-15, но вот как раз здесь «первый блин» вышел абсолютным комом. Капитан-лейтенант Броди управлял своим судёнышком не слишком успешно. Течением лодку снесло на мель, причём находящуюся прямо под пушками форта Дарданос. Турки не преминули тут же открыть по ней огонь. Командир пал одним из первых, и всего за несколько минут корпус Е-15 превратился в полные развалины.

Но англичане, считая эти свои субмарины большим достижением, вовсе не хотели, чтобы в руки противника попали даже их останки. Последовал приказ — уничтожить «подранка». Для его выполнения пришлось предпринять чрезвычайные меры, которых вряд ли удостаивалась какая-либо другая лодка. Первой задачу попыталась выполнить ночью «старушка» В-6, но безуспешно: турки её обнаружили и обстреляли, не позволив прицелиться. Следующую попытку предприняли представители ещё одного нового рода оружия — гидросамолёты. Но и их бомбы легли далеко от цели. На следующую ночь со своим «номером» вышли два эсминца, но такой травиальный ход оказался и вовсе провальным. Освещённые прожектором и обстрелянные сильнейшим огнём, они благоразумно сочли за лучшее поспешно отступить.

Утром в дело бросили уже ставшего знаменитым к тому времени Холбрука на В-11. Не повезло и ему. Придя на место и подняв перископ, кавалер Креста Виктории обнаружил, что находится в «молоке». Из-за сильного тумана он не смог увидеть ничего и повернул вспять, также не выполнив приказ. Далее последовала в буквальном смысле слова «тяжёлая артиллерия»: броненосцы «Маджестик» и «Трайэмф» попытались уничтожить многострадальный корпус Е-15 с безопасной дистанции. И вновь без результата.

Только спустя неделю задачу наконец удалось выполнить. В очередную тёмную ночь два катера с этих самых броненосцев, оснащённые торпедными аппаратами, смело пробрались буквально в глотку к врагу. Уже у самой цели их также обнаружили. Дело решилось буквально в одну минуту: турки включили прожекторы, и один из них случайно осветил многострадальный корпус Е-15. Один из катеров выпустил две торпеды, обе попали — дело было сделано. Но при этом головной катер погиб под огнём. Его напарник смог снять и благополучно «отвезти домой» всех людей.

Возня вокруг несчастной «секретной субмарины» на этом не закончилась. Наутро англичане выслали авиаразведку, донесшую о полном уничтожении несчастной лодки, но командование засомневалось в полной надёжности «аннигиляции». Вечером вновь в пролив пошла В-6 и едва сама не погибла, сев на мель примерно в сотне метров от Е-15. Турки не преминули открыть огонь, но «старушке» повезло больше, чем её более продвинутой (но и более глубоко сидящей) «родственнице». В-6 сумела вернуться, воочию убедившись, что от Е-15 остались только бесформенные обломки. Интересно, что за это приключение командир «бэшки» Робинсон получил высшую награду — Крест Виктории.

Второй «заход» представительниц типа Е в Мраморное море также оказался катастрофическим. Жертвой на этот раз стала австралийская лодка АЕ-2. Безуспешно атаковав по дороге турецкий броненосец «Тургут Рейс», она смогла форсировать Дарданеллы. В Мраморном море ей опять повезло встретить броненосец, на сей раз «Барбарос Хайреддин». И вновь атака оказалась безуспешной. Как и несколько последующих. Австралийская лодка расстреляла почти все торпеды и уже собиралась возвращаться, когда вдруг случайно выскочила на поверхность непосредственно перед форштевнем турецкого миноносца «Султанхисар», не преминувшим тут же отправить её на дно.

Но англичане в очередной раз продемонстрировали своё упорство. Спустя всего несколько дней после АЕ-2 через Дарданеллы прорвалась Е-14. (Она даже успела встретиться со своей несчастливой австралийской «сестричкой» до того, как та погибла.) На сей раз лодке и её командиру капитан-лейтенанту Бойлу сопутствовал успех. На дно отправилась сначала турецкая канонерка, а затем жертвой стал транспорт с войсками (хотя последнему удалось выброситься на берег — пресловутые британские торпеды не смогли потопить даже торговое судно). Главное, Е-14 смогла благополучно вернуться. А её командир стал очередным кавалером Креста Виктории. Впоследствии (в июне 1915 года) эта субмарина совершила ещё один поход в Мраморное море, на этот раз уничтожив лишь несколько шхун огнём своей 57-миллиметровки.

В мае же её сменила Е-11 под командованием капитан-лейтенанта Нэсмита, ставшего настоящим триумфатором. От торпед его лодки одна за другой шли ко дну транспорты вперемежку с канонеркой «Пеленк-и-Дерия». Нэсмит осмелел настолько, что вошел прямо в бухту Костантинополя и торпедировал транспорт, стоящий непосредственно у причала адмиралтейства в Галате. (Вообще-то он искал линейный крейсер «Гебен», он же «Явуз Султан Селим», но с этим ему не везло). Тем не менее, эффект столь дерзких действий выглядел сильным: командование неприятеля временно прекратило движение войсковых транспортов по Мраморному морю. Всего за 11 суток Е-11 потопила канонерку и шесть транспортов, в том числе две войсковых, помимо ещё одного, выбросившегося на берег.

Правда, и у самой этой субмарины были все шансы исчезнуть без следа. На обратном пути, при проходе через турецкое минное заграждение в Дарданеллах, Е-11 прихватила с собой мину, зацепившуюся за носовой руль глубины. Всплыть на минном поле было нельзя: верная гибель. Но Нэсмит не потерял самообладания, погрузился на максимальную глубину и медленно вывел свою лодку с заграждения — с болтающейся над ней миной. Затем бравый командир путём продувки цистерн и резкого манёвра ухитрился сбросить свой опасный груз. Не удивительно, что он стал третьим владельцем Креста Виктории среди британских подводников, «хозяйствовавших» в турецких уделах.

Менее удачливыми оказались командиры Е-7 и Е-12, «вставшие на вахту» в чужом море с середины июня. Они потопили лишь по несколько маленьких парусников и пароходов. Любопытно, что точный счёт их побед так и не удалось установить, поскольку часть жертв тонула или просто садилась на мель в неглубоком месте, и впоследствии эти судёнышки довольно легко «оживляли». А проделать такую работу, как с Е-15, никакой возможности не имелось. Правда, за Е-7 числится ещё и потопление транспорта с боеприпасами и, главное, обстрел порохового завода вблизи Константинополя. Это, в общем-то, малозначимое и материально несущественное событие (57-мм снаряды могли разве что немного повредить средних размеров здание) вызвало чудовищную панику в городе. Все предприятия и учреждения остановили работу в ожидании неминуемого британского десанта, а многие жители просто побросали свой скарб на тележки и бросились в сторону от береговой черты!

Впрочем, главные успехи были ещё впереди. Их авторство принадлежит всё тому же храброму и удачливому Нэсмиту и его Е-11. Во втором, августовском походе жертвами стали последовательно транспорт и канонерка «Пейк-и-Шевкет». (Кстати, турки их потом подняли.) Но затем последовала настоящая победа. В поле зрения перископа попал броненосец в сопровождении эсминца. Это был счастливо ускользнувший от АЕ-2 «Барбарос Хайреддин», использовавшийся на сей раз в весьма специфической роли транспорта боеприпасов и… денег для выплат войскам на фронте. Первые и стали для него роковыми: после попадания торпеды сдетонирова-ли несколько тысяч снарядов и гранат, и пытавшийся выброситься на мель старый корабль (и вновь британские торпеды оказались слишком слабыми) перевернулся и затонул, унеся с собой значительную часть экипажа. Раззадорившись этим результатом, Нэсмит решил потопить ещё и эсминец, спасавший людей с «Хайредина». Однако на сей раз торпеда прошла мимо.

Казалось бы, верх настойчивости на грани с наглостью. Нет, за лодками типа Е числятся и ещё более вызывающие действия. Та же Е-11 на пару с Е-14 подошла к берегу полуострова Галлиполи, там, где единственная дорога, ведущая к позициям турецких войск проходила вблизи береговой черты, после чего обе субмарины открыли огонь по войскам! Одна трёхдюймовка и тем более 57-миллиметровка не могли нанести особого ущерба, но, тем не менее, движение по дороге прекратилось. А через пару дней турки установили несколько батарей полевой артиллерии, которые отгоняли лодки сразу, как они появлялись на поверхности.

Чудесные приключения британских подводников продолжались. При одном из обстрелов, на сей раз транспорта, на Е-11 сломался орудийный станок -буквально, так, что отвалился ствол. Но даже такой поломкой Нэсмита и его команду остановить было невозможно. Е-11 отошла в укромный уголок Мраморного моря, и экипаж приступил к слесарным работам. Моряки решили сделать новый орудийный станок из остатков старого, орудуя самым примитивным инструментом. И ведь это им удалось! Трёхдюймовка вновь обрела способность стрелять. И упорному Нэсмиту тут же в очередной раз повезло: Е-11 наткнулась на конвой из буксира, тащившего пять лодок, в сопровождении миноносца «Ярхисар». Нервы у турок не выдержали: после начала стрельбы конвоир постыдно сбежал, и кавалер Креста Виктории записал на свой счёт ещё пару судёнышек. Затем он покусился уже на … железную дорогу в самом уязвимом её месте, избрав мишенью мост-виадук. К счастью для турок, каменное основание виадука оказалось не по зубам слабенькой, в сущности, пушке. Однако цель казалась настолько заманчивой (ведь при разрушении моста сообщение надолго прекращалось), что в ход пошли настоящие диверсионные методы. Ночью к виадуку подвели заряд, и к утру железная дорога оказалась парализованной. (У Нэсмита нашлись свои последователи на ниве борьбы с железными дорогами. Такой же «фокус» позже попытался проделать с другим мостом старший помощник Е-2, но пропал без вести, не добившись результата.

А Е-11 продолжала свои подвиги. Подлатавшись и пополнив запасы, она и в третий раз проникла в уже «родное» Мраморное море, учинив там настоящий погром. Нэсмит топил пароходы и парусники то артогнём, то торпедами. Не миновал этого на сей раз и миноносец «Ярхисар», успевший уйти в ходе предыдущего «вояжа» Е-11. Для такой маленькой цели мощности 450-мм торпеды вполне хватило: она разломила корпус пополам, утопив кораблик с большей частью экипажа.

Субмарина Е-11 выход в море

Экипаж субмарины Е-11. Подводная лодка Е-11- самая успешная субмарина Великобритании в Первой мировой войне. Заложена Vickers Limited в Барроу 13.07 1912 г., вступила в строй 14.10.1914 г. Исключена из списков 07.03.1921 г.

Полные сведения о результатах этого успешного рейда так и не выяснены до сих пор. На счёт Нэсмита помимо «Ярхисара» записали 11 пароходов и три с половиной десятка небольших парусников и… очередной поезд. (Однако часть из них туркам удалось поднять и вновь ввести в строй.) Опыт переняли и другие командиры. Е-12 и Е-2, вооружённые более солидными 102-мм орудиями, несколько раз обстреливали турецкие войска и даже вступали в бой с полевыми батареями! Причём, как пишут англичане, вполне успешно. Именно в Мраморном море предполагалось опробовать и совсем мощное оружие — 152-мм гаубицу, установленную на Е-20, однако этой лодке не повезло. По плану командования она должна была действовать совместно с французской субмариной «Тюркуаз», но ту потопили при форсировании пролива. И, что хуже, на «француженке» нашли бумаги с указанием места и времени рандеву. И туда вместо «напарника» явился враг: германская UВ-14 без проблем выпустила торпеду по ничего не подозревавшей британской субмарине и отправила её на дно. Командир той же немецкой лодки сумел до того уничтожить ещё и Е-7, хотя в тот раз действовал с катера, используя некий прообраз глубинных бомб — заряды, спускаемые с борта и взрываемые на заданной глубине. (Надо сказать, что Е-7 не могла ни уйти, ни сопротивляться, запутавшись в противолодочных сетях.)

Всего же Мраморное море стало местом упокоения четырёх представительниц типа Е: Е-7, Е-14, Е-15 и Е-20. Некоторые другие подлодки получили серьёзные повреждения. Так, Е-12 была поражена несколькими снарядами в рубку и мостик, но, к счастью для неё, прочный корпус уцелел, и субмарина благополучно вернулась в базу. Впрочем, любые жертвы такого рода стоили свеч. За кампанию в Дарданеллах, длившуюся всего восемь месяцев, британские лодки торпедами и артиллерией потопили два броненосца, два миноносца, пять канонерок, 41 пароход и почти две сотни(!) парусников, пусть и небольших. Не говоря уже об упомянутом выше «бесчинстве» на суше. Выдающийся результат, причём подавляющая часть успехов приходится на долю именно типа Е.

Впрочем, Мраморное море оказалось не единственным театром военных действий, где преуспели британские субмарины. Другой их «песочницей для игр» (в основном смертельных) стало Балтийское море. В октябре 1914 года Адмиралтейство решило помочь России, отправив на Балтику три подводные лодки типа Е: Е-1, Е-9 и Е-11. Субмаринам предстояло ночью пройти датские проливы и дойти до Либавы, атаковав на проходе германский флот.

На первый взгляд, такой поход выглядел ещё более опасным, чем упражнения в Дарданеллах. Тем не менее, Е-1 и Е-9 благополучно совершили его. А вот Е-11 под командованием уже известного нам Нэсмита пройти не удалось, причём она едва не потопила по ошибке нейтральную датскую подводную лодку. Лодке пришлось вернуться — с тем, чтобы впоследствии прославиться в Мраморном море.

Позже, в 1915 году англичане направили туда же ещё две субмарины, Е-8 и Е-13. На сей раз только Е-8 добралась до России. На Е-13 вышел из строя компас, и она села на мель в датских территориальных водах. Там её и прикончил германский эсминец, невзирая на нейтралитет Дании. Впоследствии лодку сняли с мели и интернировали до конца войны. Затем проторённой дорожкой проследовали Е-18 и Е-19, хотя первой из них пришлось плестись через всё море на одном винте, потеряв второй на мели.

Немцы сразу почувствовали присутствие «заклятых врагов»: британские лодки проявили недюжинную активность, создавая угрозы в Балтийском море, считавшемся немцами в западной части «домашним». Командующий германским флотом на Балтике принц Генрих в одном из своих приказов даже заявил, что уничтожение британской подводной лодки он будет рассматривать как равносильное уничтожению русского броненосного крейсера.

Реальный счёт германских боевых кораблей, потопленных субмаринами типа Е на Балтике, включает броненосный крейсер «Принц Адальберт», пущенный на дно Е-8 под командованием Гудхарта, и старые бронепалубные крейсера «Ундине» и «Хела», с которыми расправились соответственно Е-19 и Е-9. Кроме того, были потоплены несколько десятков пароходов и мелких судов. Наверное, излишне говорить, что все командиры получили свои высокие награды, как отечественные, так и российские. Однако оба последних заслуживают отдельного упоминания. Командир Е-19 Кроми известен в основном тем, что был впоследствии убит советскими чекистами в ходе ликвидации «заговора послов». Он пал на лестнице британского посольства в Петрограде, оказавшись единственным, кто пытался защитить представительство своей страны с оружием в руках, за что и прославился в отечественной литературе как «рыцарь без страха и упрёка». А командовавший Е-9 Макс Хортон благополучно прошёл всю войну и считается в Англии лучшим подводником своей страны всех времён.

Однако сами субмарины-победительницы разделили участь ранее погибшей Е-18. 3 апреля 1918 года экипажи Е-8, Е-9, Е-19 и Е-1 взорвали свои лодки по приказу командования, которое опасалось, что они попадут в руки активно наступавших немецких войск по условиям Брест-Литовского мирного договора, что Адмиралтейство никак не устраивало. Та же судьба постигла трёх оставшихся «старушек» типа «С», попавших на Балтику после долгой одиссеи, включавшей доставку их на транспортах на русский Север с последующим переводом по системе каналов к месту службы.

Но наибольшее число сгинувших «Е» (не менее дюжины) приходится на родное Северное море. Причём подавляющее большинство из них пропало без следа, очевидно, подорвавшись на немецких минах. Но и им удалось отправить на дно пять германских субмарин и пару эсминцев. К сожалению, англичанам не удалось увенчать свои успехи из-за низкого качества торпед. В апреле 1918 года при последнем выходе Флота Открытого Моря линейный крейсер «Мольтке» получил попадание с Е-42. Торпеда попала отменно: в середину корабля, однако не причинила большого вреда. «Мольтке» вернулся в порт под своими машинами. Обидный прокол. Тем более, что этот линейный крейсер становился удачной целью для лодок типа Е уже во второй раз. Тремя годами раньше его торпедировала Е-1 на Балтике, тоже лишь слегка «надкусив». Тем не менее, немцы в связи с этим попаданием отменили действия своего флота под Ригой, а командир Е-1 Лоуренс получил Георгиевский крест прямо из рук царя. Суммируя всё, деятельность этих «рабочих лошадок» Ройял Нэйви, пусть не самых сильных и не самых удачных среди «коллег» своего времени в разных странах действительно можно признать весьма и весьма успешной.

Что касается типа D, то его представительницы всю войну оставались поблизости от родных берегов. Они вроде бы предназначались для атаки германских кораблей, но фактически им пришлось служить в качестве своего рода средства «подвижной береговой обороны». Ближе к концу войны — не без успеха. В конце 1917 и начале 1918 года жертвами D-4 и D-7 пали их две германские лодки. Однако и те успешно отвечали: D-4 потопила UВ-72, а «немка со следующим номером, «73», через месяц с небольшим пустила торпедой ко дну D-6. Ещё три лодки серии погибли раньше. D-2 и D-5 — в ноябре 1914 года, хотя и по разным причинам: одна от действий германского сторожевика при вылазке к вражескому побережью, в устье реки Эмс, вторая приняла гибель на мине. А D-3 вообще утопил дружественный французский дирижабль, спутавший её с лодкой противника. В итоге, войну пережили только три единицы из семи, пошедшие на слом в 1921 году, как и половина уцелевших к тому времени их старших подруг типа Е.

Рекомендуем почитать ОЧЕНЬ БОЕВЫЕ «МАЛЫШИ» Слоноподобные «лёгкие» крейсера, такие, как «Могами», «Бруклин» или «Белфаст», отличавшиеся от тяжёлых только заменой 8-дюймовой артиллерии на 6-дюймовую, безусловно, прекрасно подходили... «ПУМА» НА КОЛЁСНОМ ХОДУ В начале 1980-х годов концерн IVECO по заказу итальянской армии приступил к строительству бронетранспортёра из нового семейства колёсных БТР (4x4 и 6x6), получивших официальное название...

В Великобритании, «настрогавшей» в трёх типах: А, В и С почти пять десятков потомков заокеанского «Холланда», задумались о двух вещах. Во-первых, им хотелось выйти из довольно-таки унизительной зависимости от бывшей колонии (напомним, «Виккерс» продолжал платить за каждую субмарину, построенную на его верфях, обладателю прав — американской «Электрик Боут Компани»), Во-вторых, Адмиралтейство хотело иметь не только глубоко оборонительные прибрежные варианты подводных лодок, но и субмарины, способные атаковать противника далеко от своих баз.

В Великобритании, «настрогавшей» в трёх типах: А, В и С почти пять десятков потомков заокеанского «Холланда», задумались о двух вещах. Во-первых, им хотелось выйти из довольно-таки унизительной зависимости от бывшей колонии (напомним, «Виккерс» продолжал платить за каждую субмарину, построенную на его верфях, обладателю прав — американской «Электрик Боут Компани»), Во-вторых, Адмиралтейство хотело иметь не только глубоко оборонительные прибрежные варианты подводных лодок, но и субмарины, способные атаковать противника далеко от своих баз.