Испытания И-2 в Ленинграде продолжились в период с 25 мая по 25 июня 1925 г. В них принимали участие заводской лётчик А.Д. Мельницкий и бывший заводской лётчик Л.И. Гикса (последний являлся на тот момент начальником Воздушных сил Балтийского моря). Как это часто бывает, и здесь появилось много новых пожеланий: улучшить манёвренность, облегчить управление, увеличить площадь крыльев, расширить кабину и даже установить турбокомпрессор. До улучшений, однако, дело не дошло — началась подготовка к серийному производству. Ещё до завершения испытаний, в конце апреля 1925 г., НТК ВВС выдал заказ на производство опытной серии из десяти И-2, хотя максимальную скорость и целый ряд других лётных и эксплуатационных характеристик ещё не определили.

Готовились к серии и создатели моноплана ИЛ-400, который уже получил обозначение И-1. Первые серийные образцы обоих истребителей — Поликарпова и Григоровича — приступили к полётам в начале 1926 г. Однако уже в марте этого года специалисты НОА в отношении поликарповского И-1 вынесли отрицательное заключение. Негативное отношение к нему подогревалось сомнениями в прочности свободнонесущего деревянного крыла, некоторыми особенностями в технике пилотирования и стало откровенно отрицательным после того, как два экземпляра И-1 были разбиты во время испытаний. В первом случае лётчик Шарапов попал в плоский штопор, вывести из него самолёт он не смог и лишь чудом остался жив при столкновении с землёй. Во втором повторилась история с плоским штопором, однако испытатель Громов вовремя покинул И-1 и спасся на парашюте.

Таким образом, истребитель Григоровича остался единственным претендентом на дальнейшую серию. Впрочем, многочисленные претензии к нему оставались, и представители ВВС требовали продолжить совершенствование машины.

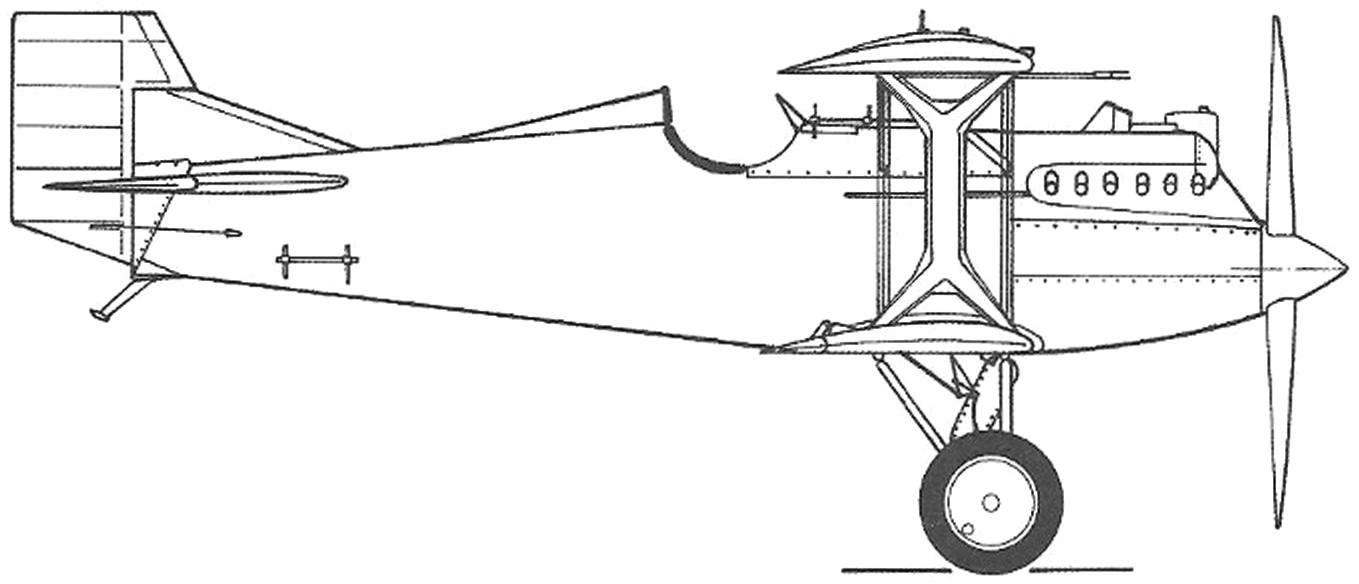

Улучшенный вариант получил обозначение И-2бис. На нём усилили отдельные узлы, пересмотрели технологию изготовления в сторону удешевления и упрощения, расширили кабину пилота, перекомпоновали часть оборудования и приборную доску. Заметными внешними отличиями стали новые межкрыльевые стойки, изменённые шасси и хвостовое оперение, иной капот двигателя.

Первый И-2бис, который первоначально строился как один из серийных И-2, был готов весной 1927 г. Ещё до окончания его испытаний запланировали серию в количестве 140 экземпляров, скоро, впрочем, уменьшенную до 50. Хотя официально указывалось о сдаче заводом № 1 в 1927 г. семи истребителей И-2бис, но цифры эти относятся скорее к желаемым, чем к действительным.

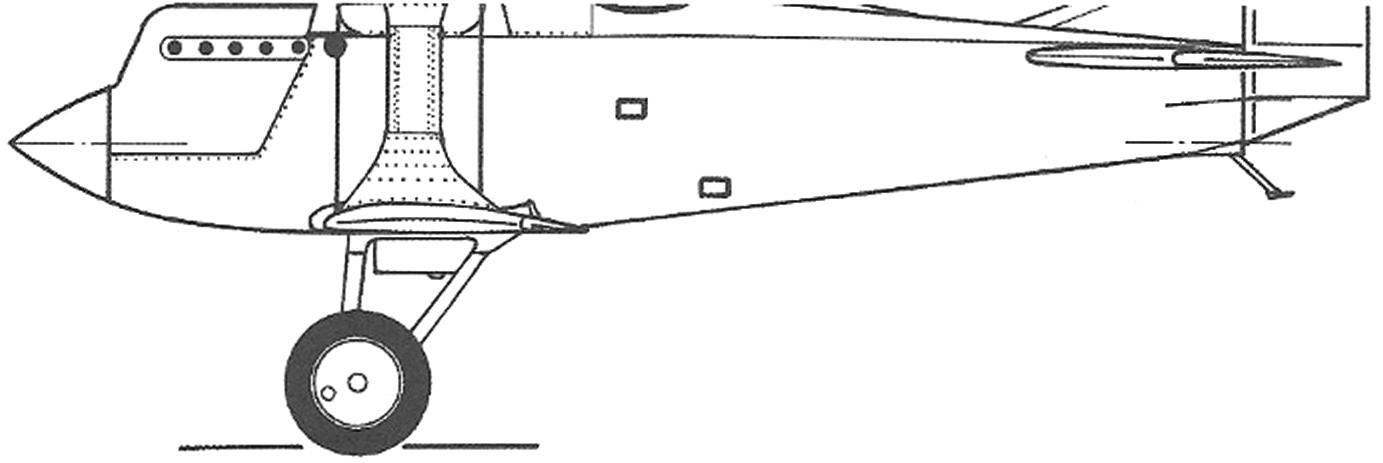

Опытный образец И-2

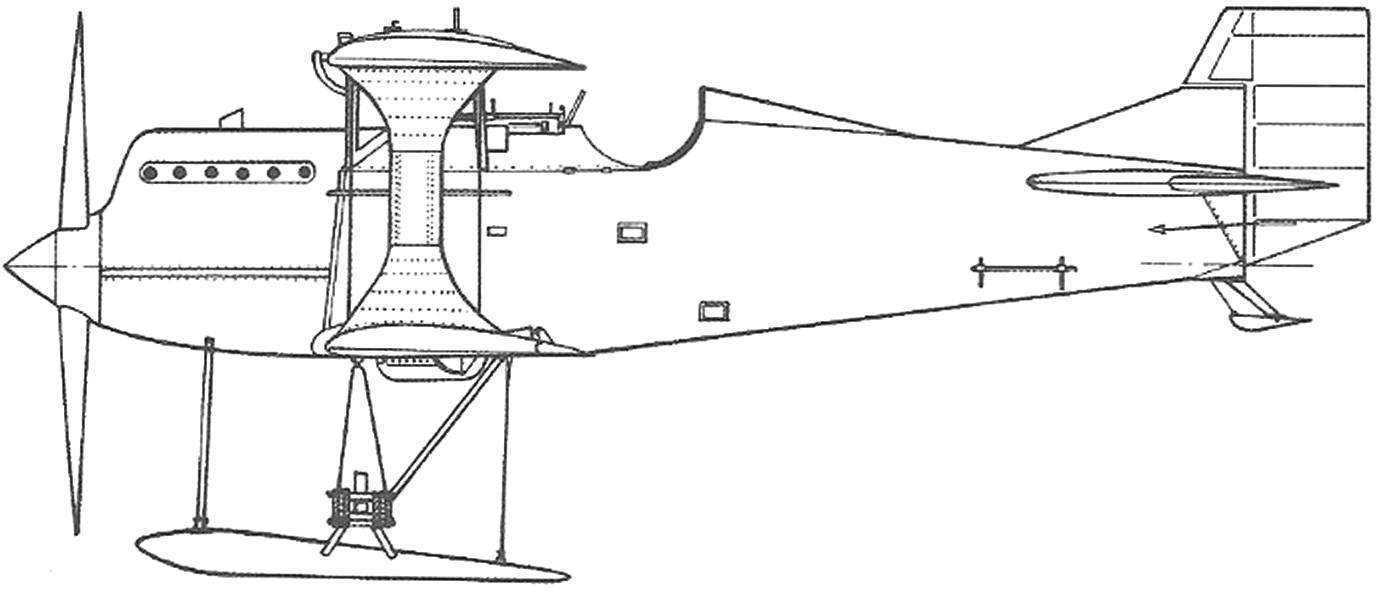

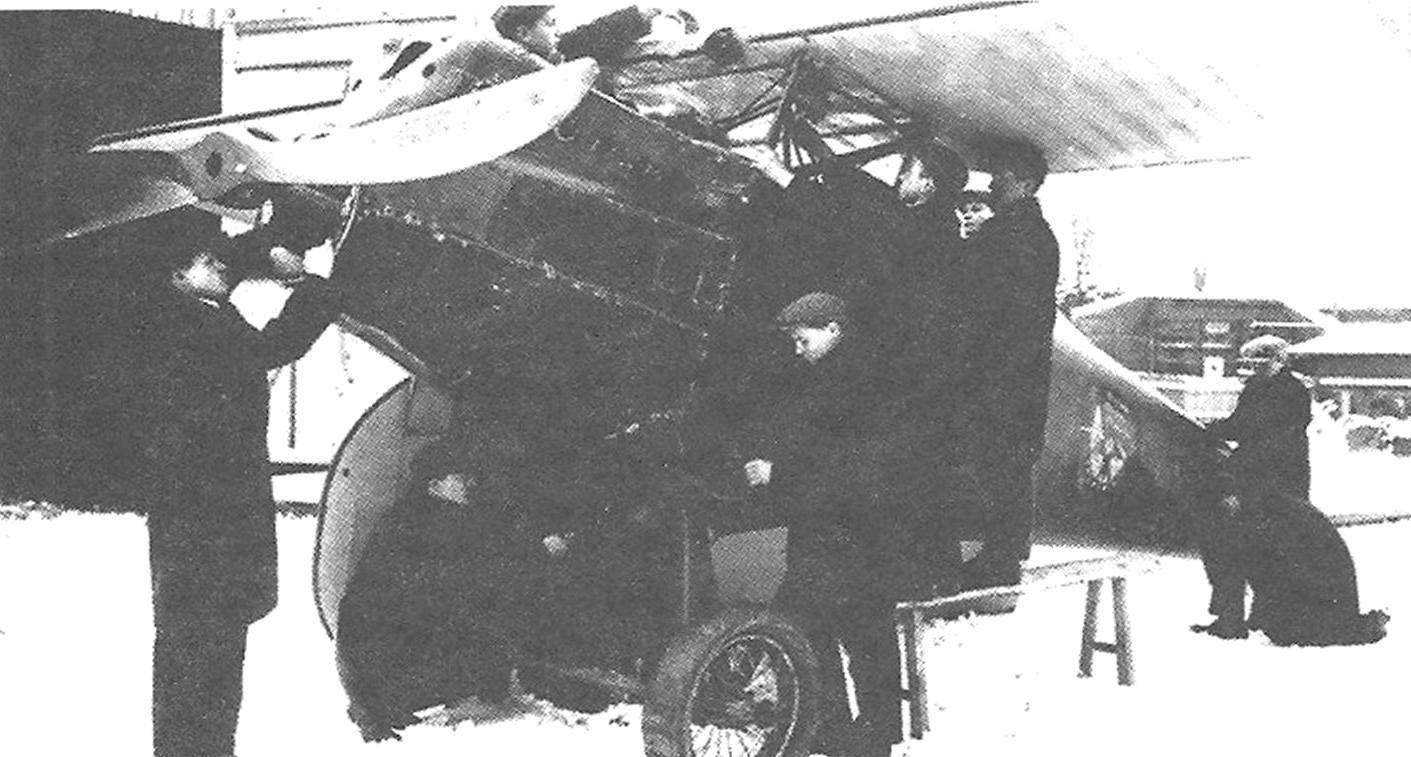

И-2 серийный на лыжах

И-2 бис

Вполне возможно, что указанные аппараты вообще являлись некими переходными машинами. По воспоминаниям И.М. Косткина, первый полноценный И-2бис был готов к лету 1928 г. Кстати, именно Косткину, одному из авторов ИЛ-400, по иронии судьбы, пришлось потратить много сил на внедрение в серию истребителя Григоровича. Оно сопровождалось многочисленными проблемами, передача рабочих чертежей из Ленинграда в Москву происходила в результате летные свойства и эксплуатационные характеристики самолёта заметно ухудшились. Имели место случаи поломки шасси, лётчики жаловались на тугое управление, истребитель плохо слушался руля поворота, при увеличении оборотов двигателя имел тенденцию к задиранию носа. И-2бис единодушно оценивался по своим характеристикам ниже, чем его предшественник И-2. Заключение по результатам испытаний И-2бис, подписанное начальником НИИ ВВС Горшковым, гласило: «Самолёт И-2бис, имея малую скорость, скороподъёмность, потолок и слабую манёвренность, не может быть признан современным истребителем. По сравнению с И-2, он уступает по своим лётным данным, но конструктивные и эксплуатационные улучшения делают И-2бис более желательным. После устранения всех недостатков И-2бис может быть использован как тренировочно-переходной самолёт».

Опытный образец более совершенного И-3 конструкции Поликарпова только строился, а приобретение современных боевых самолётов за рубежом осложнялось целым рядом обстоятельств. Именно поэтому ещё осенью 1927 г. на совещании у начальника ВВС П.И. Баранова в отношении И-2бис говорилось, что, хотя самолёт не отвечает предъявляемым требованиям, строить его нужно, по крайней мере, для проведения учёбы и тренировок лётчиков.

В первые два года производства на московском заводе № 1 изготовили 50 И-2. Самолёты поступили в Троцк (Гатчину), Брянск и Витебск. Отдельные экземпляры сразу передавались в учебные подразделения. Первые два И-2бис поступили летом 1928 г в 15-ю авиабригаду в Брянске. До конца года количество «бисов» здесь увеличилось до десятка. В 1929 г. И-2 появились в Борисоглебской лётной школе. В начале 1929 г. по результатам опыта эксплуатации в Брянске подготовили отчёт, в котором И-2бис расценивался как самолёт с достаточно тяжёлым и инертным управлением. Указывалось, что пикировал он устойчиво, на выходе из пикирования имел значительную просадку. Мал был козырёк пилота, а вырез кабины расценивался как слишком большой. Последнее можно понимать так, что, пойдя навстречу пожеланиям лётчиков, которые поначалу жаловались на малый вырез и тесноту кабины, конструкторы попросту перестарались.

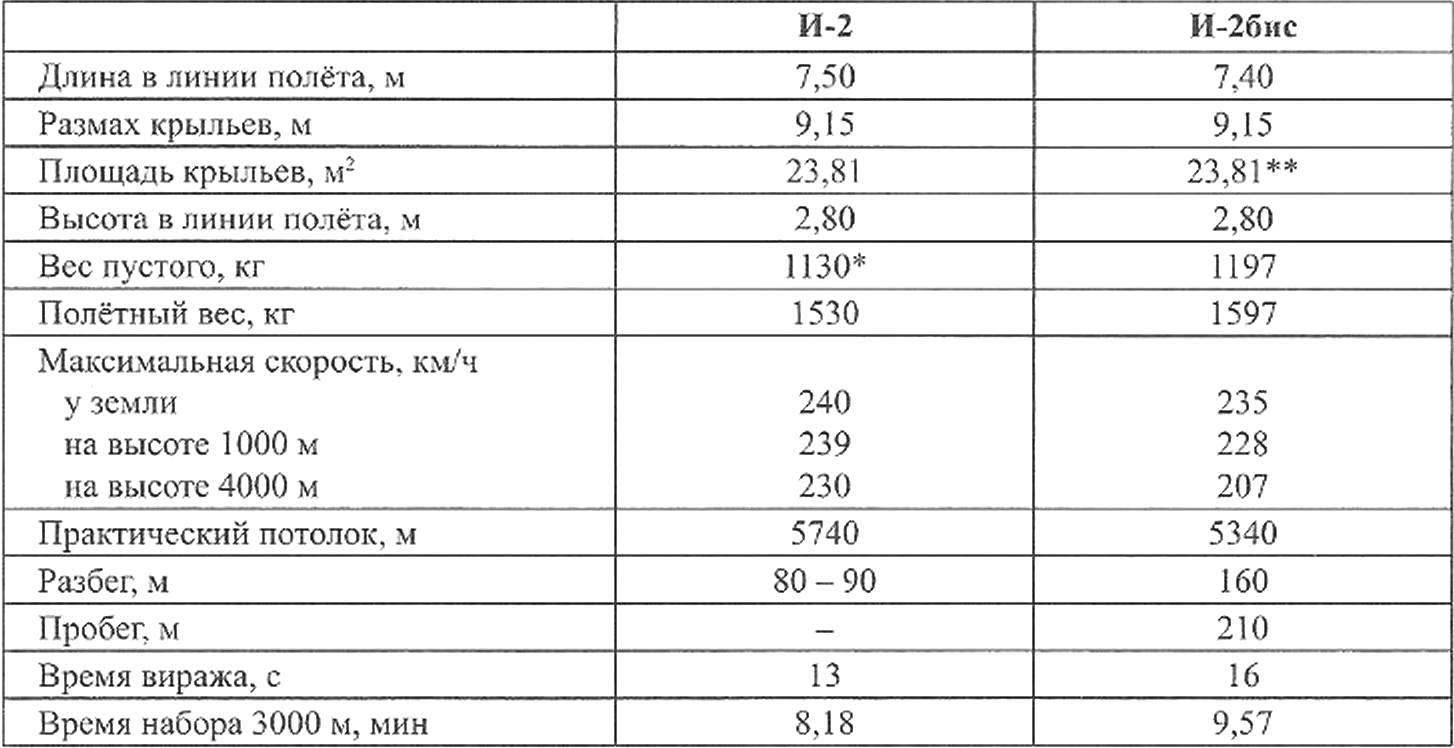

Характеристики серийных истребителей И-2 (№ 1886) и И-2бис (№ 1990)

С конца 1928 г. в части ВВС начали поступать И-2бис ленинградского завода № 23. До официального прекращения производства в 1929 г. всего удалось построить 140 И-2 и И-2бис. Но отдельные экземпляры сдавались заказчику и позднее. Последним таким самолётом стал И-2бис № 1990. Этот аппарат, отправленный в мае 1931 г. во 2-ю лётную школу в Борисоглебске, являлся первым образцовым И-2бис, построенным ещё в 1927 г. Три года истребитель простоял на заводе, прежде чем отправился к месту службы.

В 1928 г. по соглашению с правительством Персии туда предполагалось продать некоторое количество самолётов Р-1, У-1 и И-2бис. Эти машины особенно тщательно готовились, наряды на их поставку шли под грифом «особое назначение», опознавательные знаки не наносились. Известно о восьми подготовленных для этих целей И-2бис, которые вооружались пулемётами «Виккерс» и имели увеличенные сотовые радиаторы для возможной эксплуатации в жарких районах. Истребители были упакованы в ящики для доставки морем, комплекты запасных частей собраны в небольшие ящики для возможной вьючной перевозки. Впрочем, подтверждения этой экспортной поставки не обнаружено.

Согласно рапорту инженера П.М. Крейсона, подготовленному летом 1928 г., в этот период в строю находилось 62 истребителя И-2 и И-2бис; большинство из них числились в Ленинградском военном округе и авиации Балтийского моря.

Заканчивая историю истребителей И-2 и И-2бис, укажем, что в 1925 — 1926 гг. Григорович проектировал «улучшенный И-2» — истребитель И-3 с мотором «Либерти», вооружённый двумя пулемётами и развивающий скорость 270 км/ч, и его усовершенствованный вариант И-4 с мотором Райт «Торнадо» 3. Скорость последнего, согласно расчётам, должна была достигать 300 — 350 км/ч, полётный вес — 2000 кг. Впрочем, истребители И-3 и И-4 Григоровича никогда детально не прорабатывались.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И-2 И И-2БИС

Истребитель И-2 представлял собой классический биплан с крыльями одинакового размаха 9,15 м, установленными без выноса и поперечного V. Профиль обоих крыльев — «Гёттинген 436». Конструкция каждого двухлонжеронного крыла — деревянная, элероны были расположены только на нижнем крыле, при этом немного выступали за контур его задней кромки. Обшивка крыльев И-2 -из фанеры, с жёсткой задней кромкой.

Крылья И-2бис при одинаковых с И-2 площади, размахе и очертаниях по конструкции отличались. Фанерой был зашит только носок до первого лонжерона, далее крыло обтягивалось полотном. Задняя кромка выполнялась из стальной проволоки. После обтяжки она на виде в плане напоминала волнообразную линию.

Авария И-2бис, Ленинградский военный округ, 1929 г.

Списанный И-2бис, использовавшийся как учебное пособие в ремесленном училище

Бипланная коробка усиливалась перекрёстными профилированными расчалками: у И-2 -одинарными, у И-2бис — сдвоенными. Хвостовое оперение и элероны — дюралюминиевые, с полотняной обшивкой. Законцовки рулей высоты у И-2 были как бы составлены из прямых линий, а у И-2бис — закруглённые.

Основной топливный бак ёмкостью 200 л был размещён в центральной части фюзеляжа. В центроплане верхнего крыла находился расходный топливный бак на 96 л. Горловина расходного бака выходила в переднюю кромку центроплана. Для определения расхода топлива в центральной части основного бака размещался простейший поплавковый топливомер, хорошо заметный на некоторых фотографиях. Штырь поплавка (так называемый «камыш») был вынесен наружу в специальном трубчатом кожухе с мерным стеклом; по мере расходования бензина он опускался вниз.

Фюзеляж смешанной конструкции: в носовой части — цельнометаллический, начиная от кабины пилота — деревянный полумонокок. Обшивка задней части фюзеляжа была образована выклеенной на специальной форме скорлупой из шпона, надетой на силовой каркас.

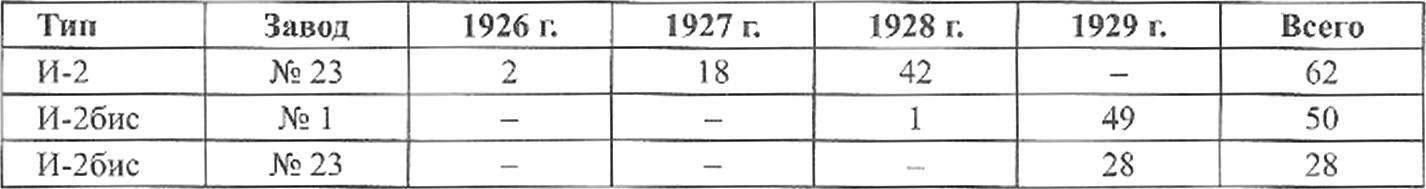

Выпуск И-2 и И-2бис

Двигатель М-5 мощностью 400 л.с. был тщательно закапотирован. Имелось, как минимум, два различных варианта капота: для И-2 и для И-2бис. Основным «украшением» центральной верхней части капота являлась скошенная навстречу набегающему потоку труба-воздухозаборник — через неё воздух поступал к двум карбюраторам «Зенит». Перед воздухозаборником карбюраторов в развале блока цилиндров был размещён расширительный бачок системы охлаждения двигателя, основным элементом которой являлся цилиндрический пластинчатый радиатор «Ламблен». Для получения максимального обдува он мог отклоняться вниз до 70° — управление осуществлялось из кабины пилота. Часть И-2 имела неподвижные сотовые радиаторы, вплотную примыкающие к фюзеляжу.

Шасси было весьма распространённой пирамидальной схемы, изготовлялось из стальных профилированных труб. Амортизация — стандартные резиновые шнуры диаметром 16 мм. Узлы крепления стоек шасси были выполнены в виде шаровых опор.

Вооружение состояло из двух синхронных пулемётов «Виккерс» или ПВ-1 с запасом по 500 патронов на каждый. На большинстве И-2 пулемёты значительно выступали из фюзеляжа, поэтому стрельба велась поверх капота двигателя. На И-2бис пулемёты были частично упрятаны внутрь фюзеляжа.

М. МАСЛОВ

Рекомендуем почитать

СУШИЛЬНЫЙ ШКАФ

СУШИЛЬНЫЙ ШКАФ

Пыль, попавшая на эмульсию фотопленки во время ее сушки, способна подчас непоправимо испортить удачную работу. Но с этим коварным врагом фотолюбителей можно успешно бороться — надо лишь... С ТРУБКОЙ — БЕЗ ПОДТЕКОВ

С ТРУБКОЙ — БЕЗ ПОДТЕКОВ

Как бы осторожно ни выливать из бутылки жидкость или масло — зависающая на горлышке последняя капля затем стекает и пачкает наружную поверхность. Этого не произойдет, если сделать вот...

Машина получила обозначение ИЛ-400. Этот первый отечественный истребитель, создававшийся после революции, вызвал большой интерес у других конструкторов, в частности, у Д.П. Григоровича. Инженер А.А. Крылов позже написал: «Узнав о работе группы Поликарпова, инженер Григорович призвал к себе в кабинет меня и инженера В.В. Калинина и говорит — хотим ли мы начать проектировать истребитель и что мы стоим, когда нам по праву следует начать проект истребителя. Мы ответили полным согласием. В этот же день Григорович и Калинин приступили к составлению схемы самолёта. На другой день (через ночь) они принесли мне схему для аэродинамического расчёта, который мной был проделан за ночь. На третий день у нас был готов эскизный проект и аэродинамический расчёт и представлен в Авиаотдел вместе с истребителем Поликарпова. Самолёт был назван И-1».

Машина получила обозначение ИЛ-400. Этот первый отечественный истребитель, создававшийся после революции, вызвал большой интерес у других конструкторов, в частности, у Д.П. Григоровича. Инженер А.А. Крылов позже написал: «Узнав о работе группы Поликарпова, инженер Григорович призвал к себе в кабинет меня и инженера В.В. Калинина и говорит — хотим ли мы начать проектировать истребитель и что мы стоим, когда нам по праву следует начать проект истребителя. Мы ответили полным согласием. В этот же день Григорович и Калинин приступили к составлению схемы самолёта. На другой день (через ночь) они принесли мне схему для аэродинамического расчёта, который мной был проделан за ночь. На третий день у нас был готов эскизный проект и аэродинамический расчёт и представлен в Авиаотдел вместе с истребителем Поликарпова. Самолёт был назван И-1».