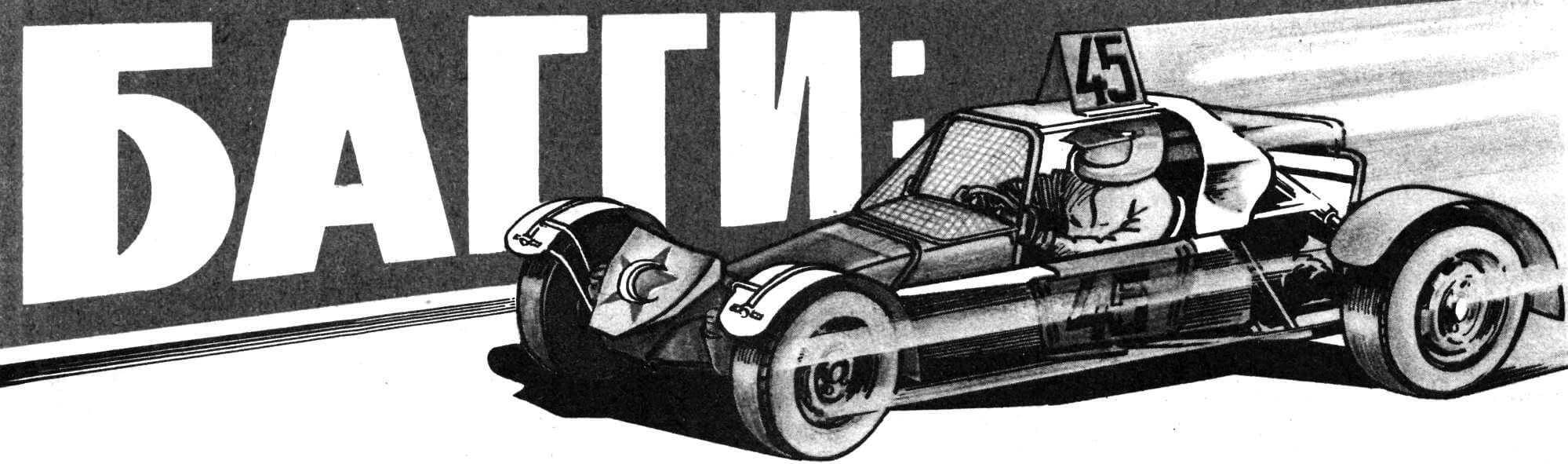

Впервые багги появились в 50-е годы нашего столетия в США. Сначала это были обычные легковые автомобили, изношенные, уже не пригодные к нормальной эксплуатации. Они отличались экстравагантным внешним видом — без дверей, крыльев, а то и вовсе без кузова. На них владельцы лихо носились по песчаным дюнам, порой устраивая между собой гонки. Новинка многим пришлась по вкусу, и стихийные соревнования стали иногда вырастать в грандиозные автокросс-шоу. Популярность багги росла и вскоре перешагнула границы Штатов — машины этого типа распространились по всему миру.

В начале 70-х годов первые багги появились и в СССР. В них тоже можно было узнать обычные легковые автомобили — ГАЗ-69, «Запорожец», «Москвич», «Жигули»,— разве что с упрощенными кузовами.

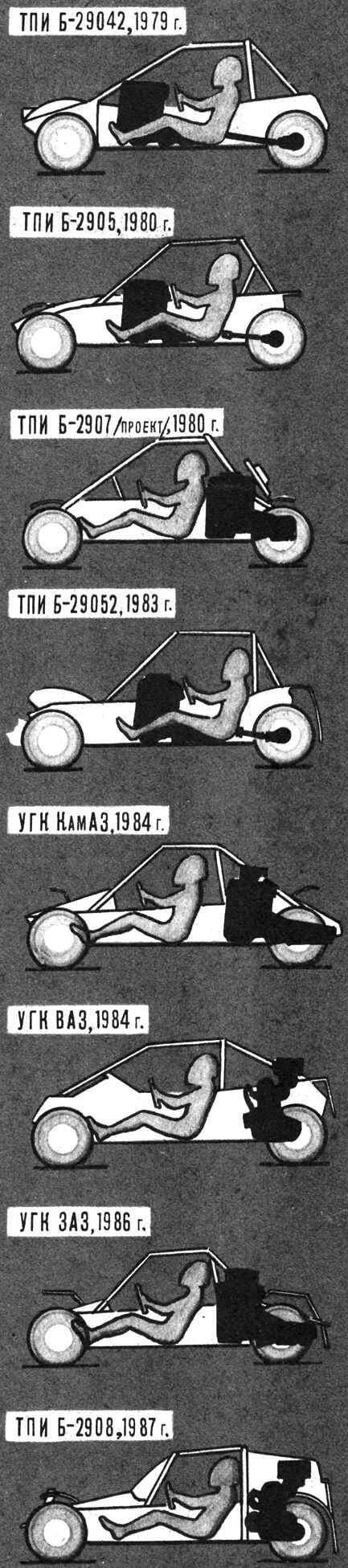

В 1972 году группа студентов Тольяттинского политехнического института (ТПИ) в инициативном порядке приступила к разработке проекта собственного кроссового автомобиля. Так началась история СКВ «Багги». Первенец, получивший обозначение Б-2901, представлял собой двухместный спортивно-туристический автомобиль, созданный на базе «Жигулей» и имевший ту же схему: двигатель — впереди, ведущие колеса — задние (для увеличения загрузки последних двигатель, водитель и пассажир были смещены назад); устанавливался и небольшой багажник. Эта машина увидела свет в 1975 году и была первой в Тольятти. На ней применили пространственную раму, из труб, к которой приваривались дуги безопасности и крепились стеклопластиковые и алюминиевые панели кузова. Позже это стало характерной особенностью всех багги. Ход подвесок увеличили до 120 мм. Благодаря тщательной проработке вес Б-2901 составил 750 кг — значительно меньший по сравнению с другими аналогичными машинами.

Дебют багги ТПИ на кроссе «Серебряная ладья» оказался удачным. Вот что писала об этом газета «Волжский комсомолец»: «Стартовали студенты вместе с участниками автокросса — профессиональными гонщиками. Смотрелся диковинный автомобиль рядом со сверкающими «Жигулями» и «Волгами» довольно невыигрышно. Но, когда дали старт, зрительские симпатии сразу переметнулись к студенческой машине. На трудной трассе она показала все свои достоинства — устойчивость, высокую проходимость, маневренность, скорость».

И все-таки это был автомобиль больше для туризма, у него даже появились последователи, в том числе и «Аргамак», построенный в клубе при АвтоВАЗтехобслуживании города Тольятти. Тем временем стали появляться багги на ВАЗе, в лаборатории спортивных и гоночных автомобилей (ЛСГА) и в других организациях. И уже было ясно, что в ближайшем будущем понадобятся другие, более динамичные, маневренные машины, способные удерживать лидерство в острой спортивной борьбе. Начались упорные поиски оптимальных конструкций.

Такие же проблемы решали и гонщики из других городов страны. К примеру, багги, построенные на базе «Запорожцев», из-за солидной загрузки задней оси и малой мощности двигателя (не больше 50 л. с.) плохо управлялись, да и динамические качества оставляли желать лучшего. Выход был найден — весь силовой агрегат ЗАЗ стали разворачивать на 180°, коробкой передач назад, как на автомобилях гоночных формул. Такая схема компоновки оказалась удачной, прижилась и стала классической для багги малых и средних удельных мощностей.

После анализа компоновочных схем и проработки некоторых вариантов стало ясно, что для кроссовой трассы приемлемы четыре варианта:

1. Дальнейшее развитие «вазовской» схемы. Водитель сместился назад, а двигатель — вправо и назад. Единственная схема, где оставлена зависимая подвеска задних колес.

2. Вариант, в котором двигатель с коробкой передач развернуты на 180° и установлены над или перед редуктором заднего моста; крутящий момент от коробки передач через промежуточный редуктор и карданный вал передается на редуктор заднего моста.

3. Схема компоновки гоночных моделей: двигатель располагается продольно за спиной водителя, коробкой передач назад.

4. Схема с расположением двигателя поперек рамы за спиной водителя.

Наиболее перспективные схемы — третья и четвертая — оказались в то время нереальными: не было коробок передач, способных выдержать значительные нагрузки — крутящий момент до 250 кгс*м. Делать багги такой схемы — значило разрабатывать и изготовлять коробки передач своей конструкции, поэтому упор был сделан на первые две схемы. Некоторые выпускники ТПИ, став инженерами, не оставили работу над багги. Так, Владимир Губа — первый староста СКБ,— начав проектирование машин второй схемы еще студентом, продолжил ее и после окончания института и положил начало целой серии багги, которые составляли сильную конкуренцию своим спортивным собратьям до начала 80-х годов. Именно на таком автомобиле Леонид Рева (ВАЗ) дважды становился чемпионом СССР; В. Губа — чемпионом страны 1980 года, а в 1983-м он первым из советских баггистов сделал пробный выезд на этап Кубка Дружбы социалистических стран в Болгарию.

Но основной недостаток — большой вес и сложность трансмиссии — так и не удалось устранить без потери надежности и усложнения технологии изготовления, что и послужило причиной схода этой схемы со спортивной арены. Однако за ней осталось большое преимущество — возможность без особых затрат применить на базовом шасси полный привод. Кстати, полноприводная модификация прототипа ВАЗ-2108 для ралли — ВАЗ-2908 — выполнена по той же схеме.

В другом направлении работали члены СКБ ТПИ Г. Иванчук и В. Артамонов. Взяв за основу «вазовскую» компоновку, они независимо друг от друга создали чисто спортивные варианты этой схемы. После окончания института Г. Иванчук продолжил работу над багги в ЛСГА. Аналогичные машины были построены в ТПИ (Б-29042) и на станции АвтоВАЗтехобслуживания Тольятти.

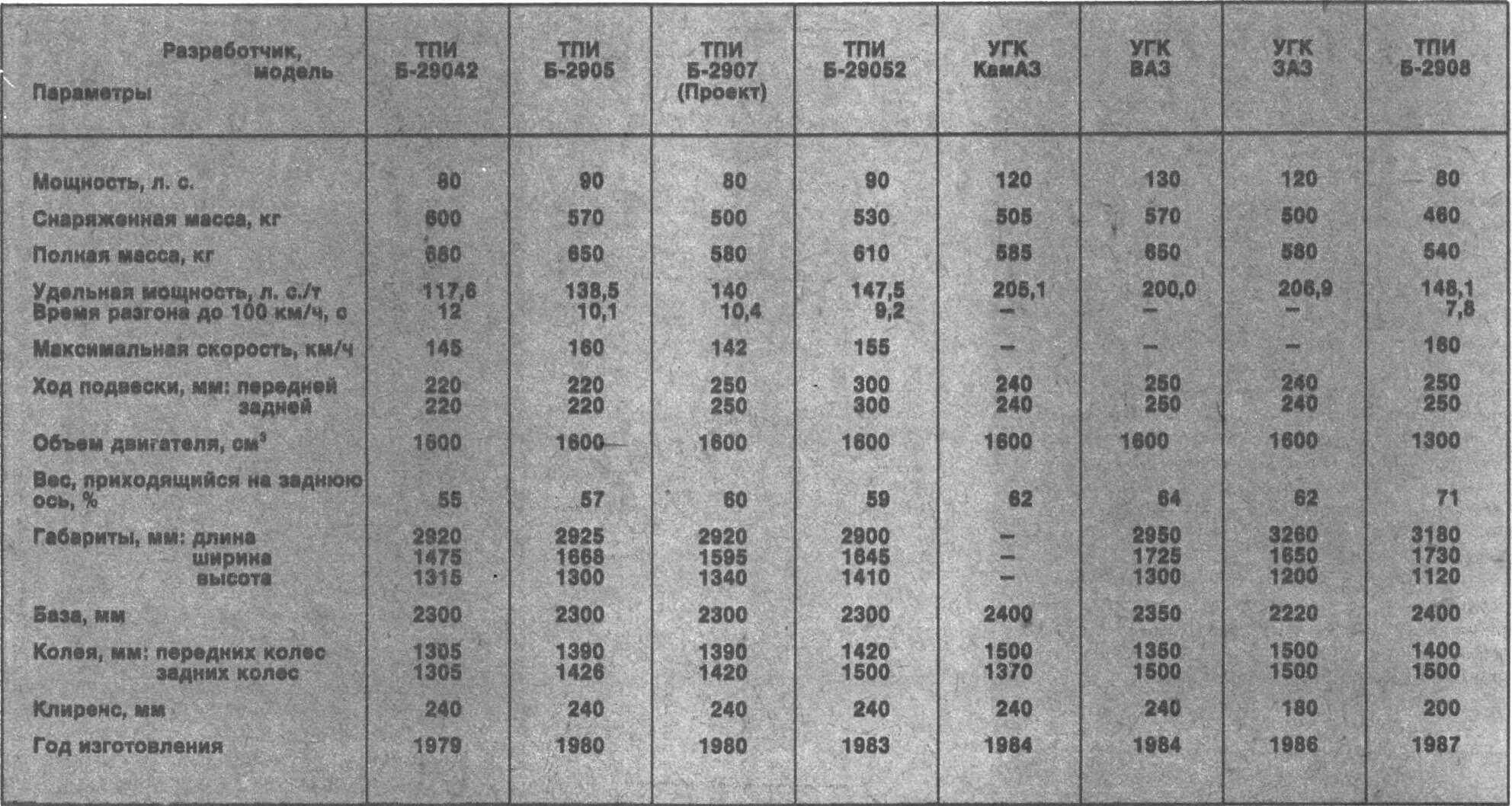

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПОРТИВНЫХ КРОССОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Первые багги этой компоновки полностью базировались на узлах ВАЗ, что гарантировало высокую технологичность и низкую себестоимость их изготовления. Они хорошо зарекомендовали себя на чемпионатах страны и позволили тольяттинским спортсменам за период с 1977-го по 1981 год 8 раз занять призовые места.

Со временем, правда, выявились недостатки этих машин: большой вес отнюдь не способствовал улучшению маневренности и динамики, заметно менялись колея и углы развала колес при ходах подвески, никак не удавалось, используя стандартные вазовские пружины и амортизаторы, подобрать оптимальную жесткость подвесок и коэффициенты сопротивления амортизаторов.

Изменения сначала коснулись переднего моста и рулевого управления. Двухрычажная длинноходовая подвеска с уменьшенным изменением развала и колеи совместно с модифицированной задней подвеской уменьшили клевки автомобиля при торможении и приседания при разгоне, была улучшена плавность хода, применено реечное рулевое управление. Но испытания показали, что ходовые качества улучшились незначительно. Становилось ясно, что нужны более кардинальные изменения в конструкции машины.

В конце 1979 года группа СКВ ТПИ под руководством В. Артамонова разработала проект Б-2905, где при сохранении общей схемы удалось устранить многие недостатки. Так, была установлена независимая задняя подвеска, имевшая улучшенные характеристики по плавности хода и кинематике и существенно меньшие неподрессоренные массы. Двигатель с коробкой передач сместили назад и соединили через муфту непосредственно с редуктором заднего моста. Водитель вслед за двигателем сместился назад, загрузка задней оси увеличилась до 57,3%. Кинематика передней и задней подвесок впервые была рассчитана на ЭВМ, также впервые производился тяго-динамический расчет, а каждая деталь проверялась на прочность.

Но и эта компоновка не оправдала возлагавшихся на нее надежд. Для реализации растущих мощностей требовалось увеличивать сцепной вес на ведущих колесах. Для подобных багги 60% развесовки назад оказались пределом. Кроме того, массу никак не удавалось снизить до 500 кг (минимальное значение, предписываемое Техническими требованиями для багги данного класса). Самая легкая из машин этой компоновки — Б-29052 — весила 530 кг. Из-за асимметричного расположения водителя и двигателя рама оставалась сложной в изготовлении, тяжелой; необходимая жесткость достигалась только с увеличением веса. Результаты гонок убедительно показывали — нужны новые решения.

В 1984 году в ТПИ после долгих проработок вариантов было решено вернуться к схемам с расположением двигателя за спиной водителя, вдоль или поперек. К таким же выводам пришли и другие тольяттинские баггисты. В СКБ «Багги» за основу был взят проект Б-2907 еще 1980 года, отличавшийся особой тщательностью расчетов. Началось и проектирование коробок передач сразу нескольких типов.

Настоящей сенсацией стало появление в 1984 году автокроссового автомобиля И. Соломенцева (Волжский автозавод) с поперечным расположением двигателя ВАЗ-2106 и коробкой передач ВАЗ-2108, который сразу же завоевал ряд призовых мест в крупнейших гонках года. Его особенность — непривычная развесовка: при этой компоновке на задние колеса приходилось 64% нагрузки.

Следствием поперечного расположения двигателя стал малый вес, а значит и отличная динамика и достаточно хорошая управляемость. Неудивительно, что спустя три года из 20 багги, имевшихся в нашем городе, две трети были именно «поперечниками». Новые машины с загрузкой задней оси 64—75% (на разных вариантах) потребовали и новой техники вождения: многим гонщикам в срочном порядке пришлось осваивать технику «поворота» задними колесами — манипулируя педалями, заставлять машину скользить в нужном направлении, набирая скорость или гася ее: это позволяло экономить время и стало основным приемом управления багги на трассе. Но при этом необходимо, чтобы и сама машина «цеплялась» за дорогу, помогая водителю точно вести автомобиль по намеченной траектории. В ТПИ начались поиски таких решений. В 1985 году появился рабочий проект ДИП-Б-2908, в котором были определены в основных чертах меры по улучшению управляемости и устойчивости автомобиля. В течение двух последующих лет они уточнялись и проверялись, и в 1987 году появились три автомобиля Б-2908 — два в ТПИ и один в спортивно-техническом клубе «Вираж» (г. Куйбышев), построенный совместно с ТПИ.

Результаты первых стартов подтвердили, что работы ведутся в верном направлении. Сама компоновка оказалась удачной, гибкой. Теоретические расчеты показали, что для большей мощности двигателя (до 120—130 л. с.) необходима развесовка 75—80% на заднюю ось и увеличенный момент инерции. На «поперечной» компоновке это достигается переносом назад, за двигатель, радиатора и аккумулятора. Именно так построен новый автомобиль И. Соломенцева, на котором он стал сильнейшим гонщиком 1987 года в 4-й зачетной группе.

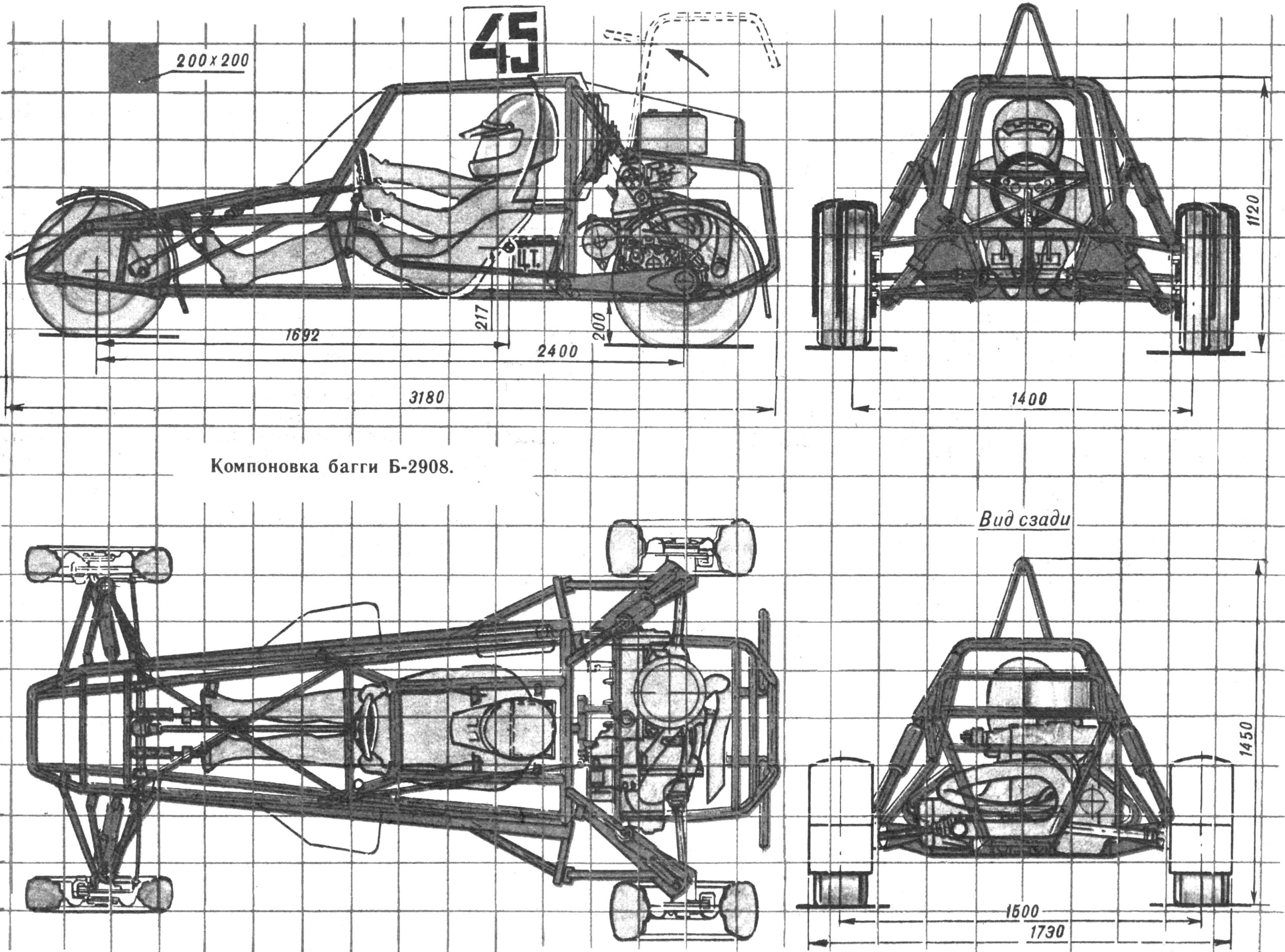

А теперь более подробно о кроссовом автомобиле-багги Б-2908.

Машина выполнена по схеме с поперечным расположением силовой установки за спиной водителя, перед задней осью. Впервые на ней установлены двигатель и коробка передач ВАЗ-2108. Все агрегаты расположены в районе центра тяжести, что уменьшило момент инерции автомобиля относительно вертикальной оси. Это способствует улучшению маневренности. И в то же время недостаточная поворачиваемость, заложенная в кинематике подвесок, благоприятно влияет на повышение курсовой устойчивости (не стоит забывать, что на этой машине 71% веса автомобиля приходится на заднюю ось! Такую развесовку можно считать оптимальной для интервала мощностей 70—90 л. с.— она является своего рода компромиссом между динамикой и маневренностью).

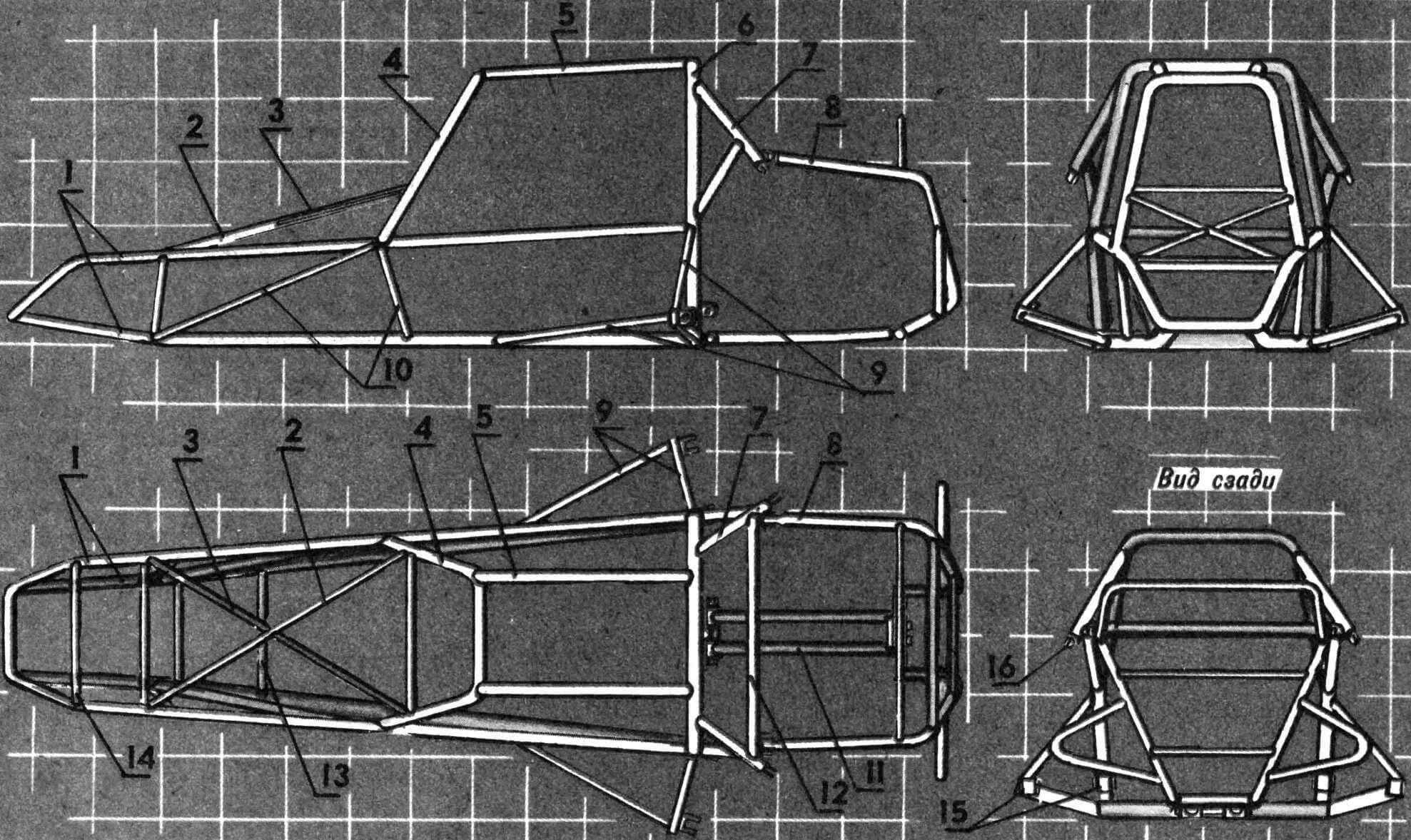

1 — продольные лонжероны (труба Ø 35X2 мм), 2 — диагональный подкос (труба Ø 25X2 мм), 3 — диагональный подкос (труба Ø 20X2 мм), 4, 6 — дуги безопасности (труба Ø 42Х 2,5 мм), 5 — верхняя продольная балка (труба Ø 42Х2,5 мм), 7 — верхний кронштейн задней подвески (труба Ø 42X2,5 мм), 8 — защитный каркас двигателя (труба Ø30Х2 мм), 9 — подкосы нижнего кронштейна задней подвески (труба Ø 30X2 мм), 10 — подкосы каркаса (труба Ø 25Х2 мм), 11—подмоторный лонжерон (труба Ø 35X2 мм), 12, 13, 14 — поперечные балки (трубы Ø 25X2 мм), 15 — проушины нижнего шарнира крепления задней подвески.

Рама автомобиля сварена из труб Ø 42 X 2,5, Ø 35 X 2, Ø 30 X 2, Ø 25 X 2, Ø 20X2 мм. В ходе ее разработки было рассмотрено несколько вариантов. Все они рассчитывались методом конечных элементов с использованием ЭВМ и стандартных программ. Конечной целью было создание такой конструкции, в которой при различных режимах нагружения (на кручение, продольный изгиб, боковой удар при движении с заносом) напряжения во всех элементах были бы примерно одинаковы. Несущий рамный каркас дополняют боковая обшивка, выполненная из гнутых стальных листов толщиной 0,8 мм и днище толщиной 1 мм. Листы приварены к трубам точечной сваркой с шагом 30—40 мм: за счет этого рама при той же жесткости, что и у других багги, весит меньше на 10—13 кг.

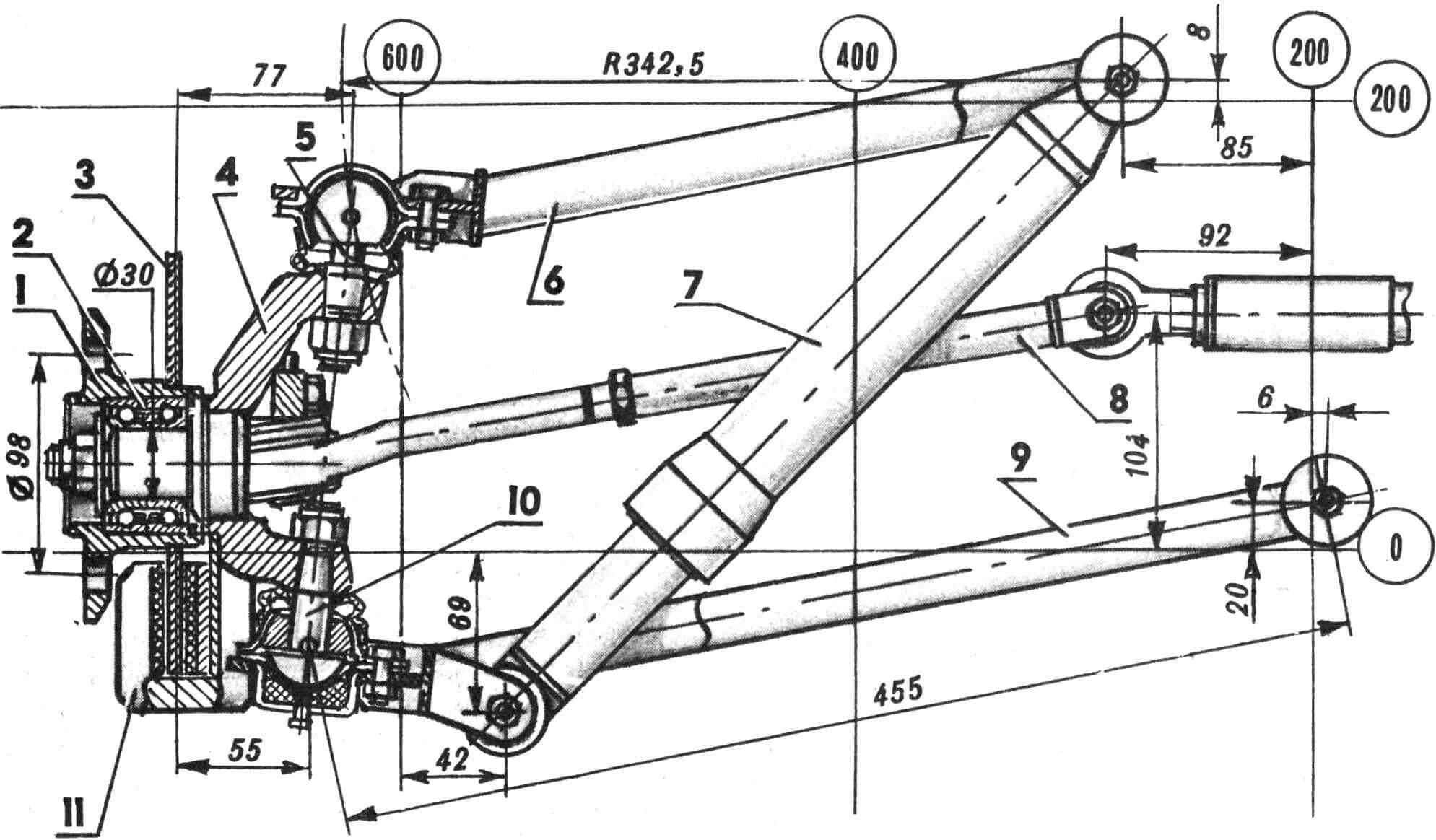

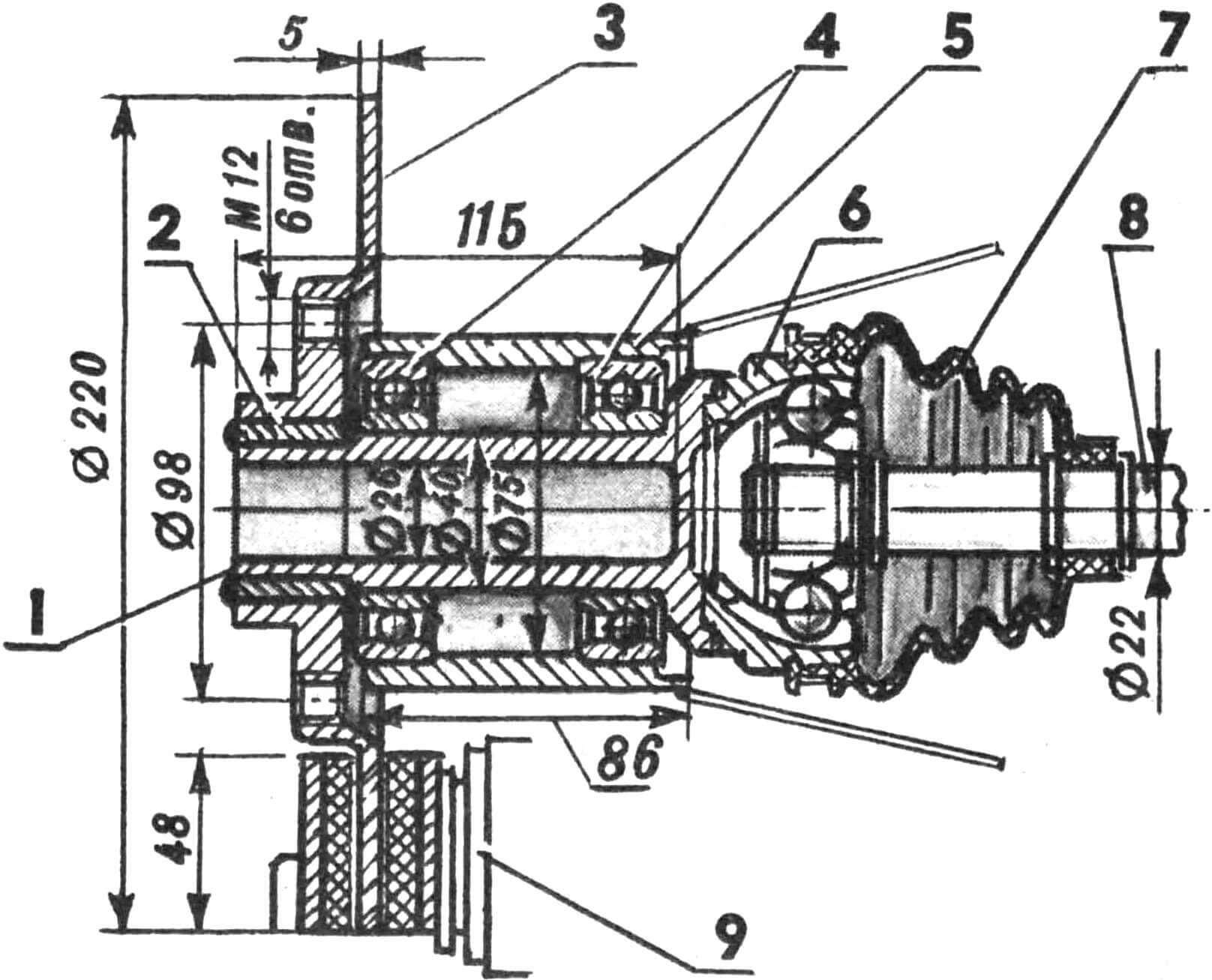

1 — ступица колеса, 2 — двухрядный шарикоподшипник, 3 — тормозной диск, 4 — поворотный кулак, 5— верхний шкворень, 6— верхний рычаг, 7 — амортизатор, 8 — тяга рулевой трапеции, 9 — нижний рычаг, 10 — нижний шкворень, 11 — тормозной суппорт (условно повернут на 90° по ходу вращения колеса).

Передняя подвеска двухрычажная, поперечной схемы. Кинематика подобрана так, что при ходах подвески колея изменяется в пределах ± 3 мм, и при любых углах поворота управляемых колес площадь контакта шин с дорогой остается наибольшей — в результате достигаются максимальные значения передаваемых боковых сил. За счет увеличения угла продольного наклона шкворня до 7° увеличено плечо выноса, что дает значительный следящий эффект, который существенно облегчает управление автомобилем. Для уменьшения сопротивления качению конические подшипники в передней ступице заменены двухрядным шариковым. Левые и правые рычаги сделаны симметричными и взаимозаменяемыми, поэтому в случае повреждения одного из них запасной можно поставить на любую сторону.

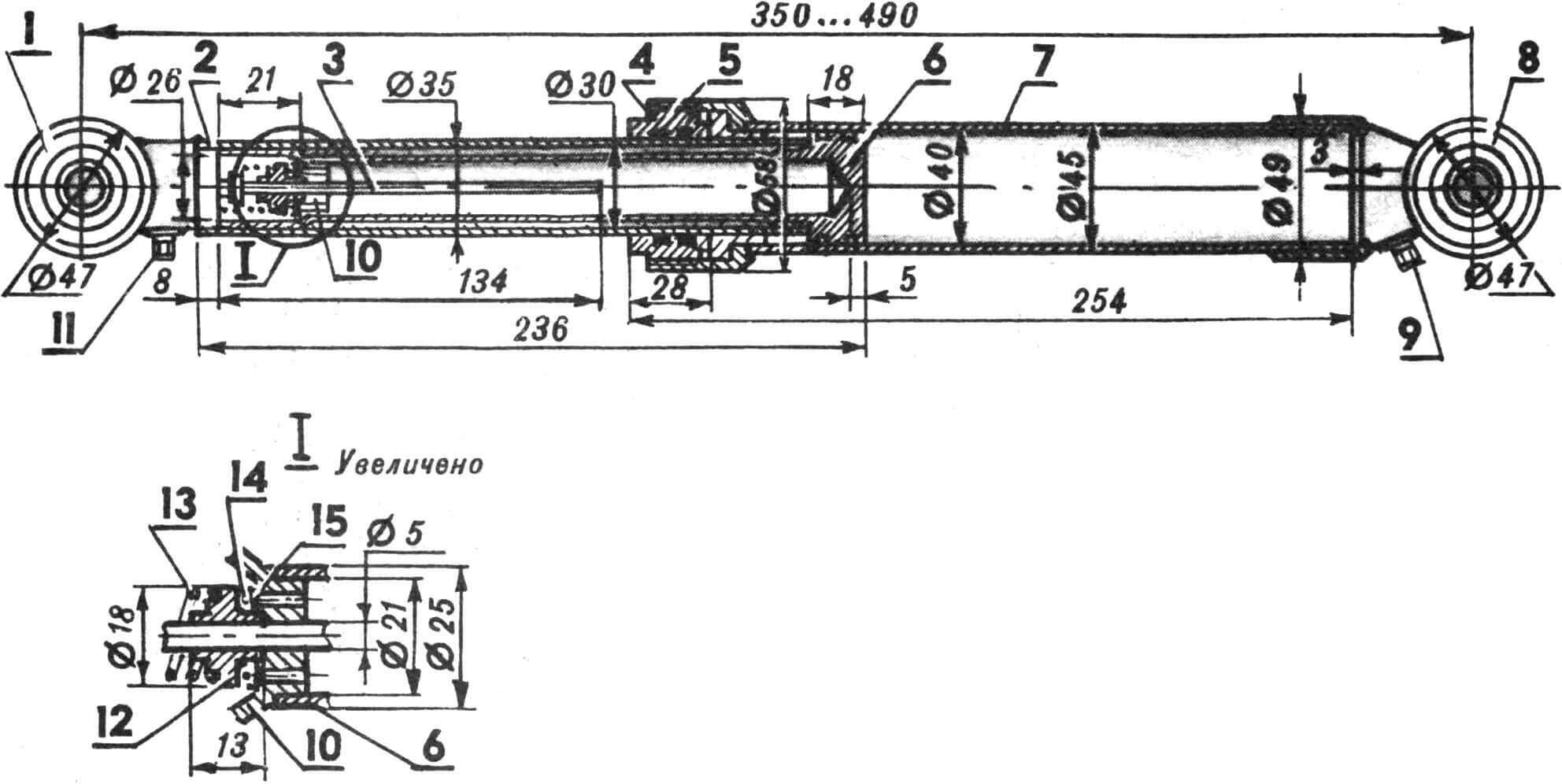

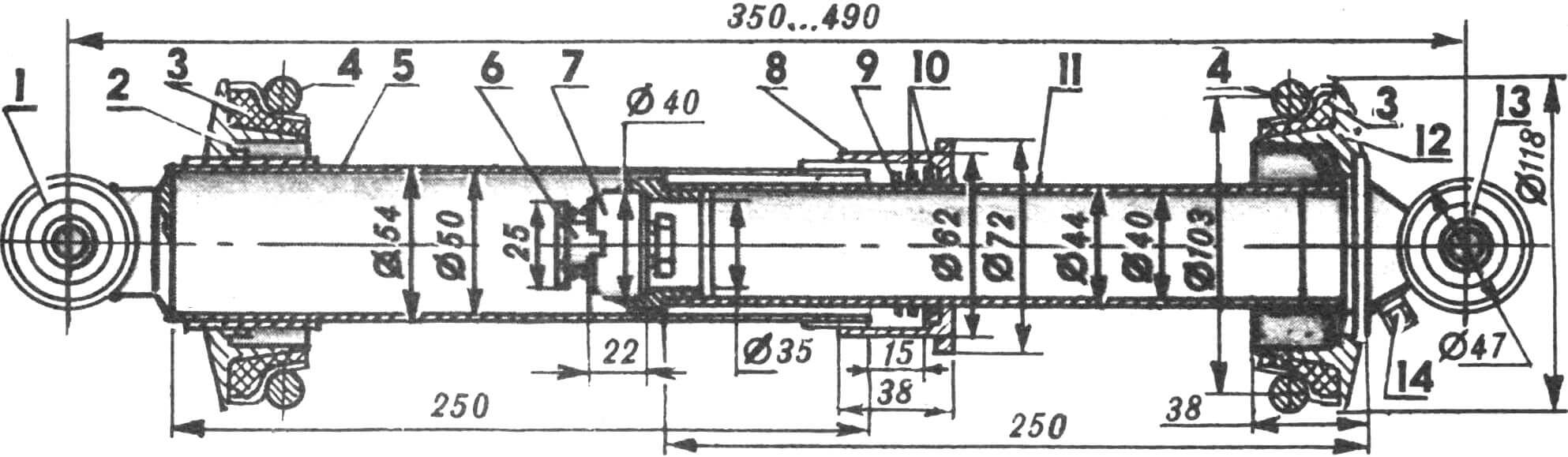

1 — нижний составной шарнир, 2 — нижний стакан, 3 — центрирующий стержень, 4 — кольцевая насадка, 5 — защитные кольца, 6— шток, 7 — цилиндр, 8 — верхний составной шарнир, 9, 11 — штуцеры, 10 — ползун штока, 12 — центральная втулка, 13 — цилиндрическая пружина, 14 — коническая пружина, 5 — пластина-клапан.

Рулевое управление — реечного типа: для уменьшения ударных нагрузок, передаваемых от колес на рулевое колесо, зубчатое зацепление сделано косозубым. Кинематическая схема — с обратной рулевой трапецией, то есть при повороте наружное колесо поворачивается на больший угол, чем внутреннее. При этом передаваемые колесом на дорогу боковые силы увеличиваются.

1 — втулка-фланец (напрессовывается на ведущий вал), 2 — соединительная втулка, 3 — тормозной диск, 4 — подшипники с защитными кольцами, 5 — корпус подшипников, 6 — колокол привода колес, 7 — резиновый чехол-кожух, 8 — ведущая полуось, 9 — тормозной суппорт.

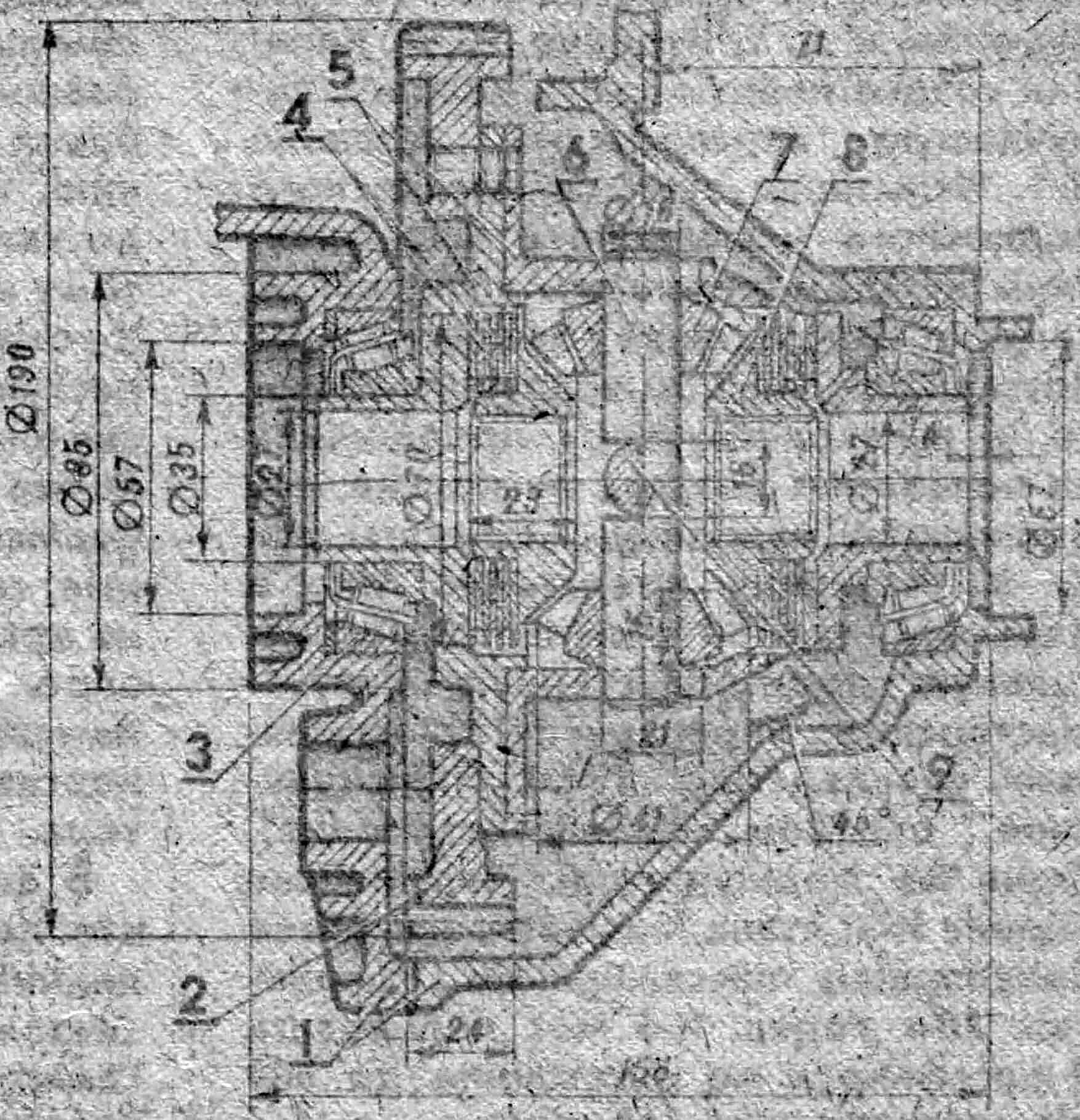

Задняя подвеска — на диагонально качающихся рычагах. Последние сварены из круглых и прямоугольных труб; при этом удалось добиться примерно одинаковой нагруженности в любом сечении рычага. С точки зрения кинематики центр поперечного крена поднят на 80—100 мм по сравнению с предыдущими моделями: это позволило уменьшить угол крена кузова автомобиля. Площади пятен контактов шин почти на всех режимах движения близки к максимальным, поэтому и передаваемые боковые силы тоже приближаются к максимуму. Задние ступицы выполнены неразборными, без шлицев. Фланец запрессован на ось, сваренную с колоколом привода колес; соединение усилено сварным швом. Такая конструкция, впервые примененная на багги команды АвтоВАЗтехобслуживания, устранила слабое звено в задней подвеске (на прежних моделях срезание шейки ступицы было частым явлением), значительно упростила изготовление, позволила отказаться от нарезания шлицев, значительно уменьшила вес ступицы и повысила надежность работы узла в целом.

1 — нижний составной шарнир, 2, 12 — кольцевые опоры пружин, 3 — фасонные резиновые прокладки, 4 — пружины, 5 — цилиндр, 6 — клапан в сборе, 7 — поршень, 8 — кольцевая насадка, 9 — паз для консистентной смазки, 10 — уплотнительные кольца, 11—полый шток, 13 — верхний составной шарнир, 14 — штуцер.

Недостаток, свойственный первым машинам с «поперечником»,— маленький ход отбоя на левом заднем колесе из-за короткой полуоси привода колес — устранен наклоном силовой установки влево на 4°. На передней и задней подвесках в качестве упругого и гасящего элементов применены гидропневматические элементы авиационного типа, на передней подвеске — со встроенными гидравлическими амортизаторами, на задней — с дополнительным доработанным амортизатором КамАЗ. Тормоза — дисковые, причем диски облегчены более чем в два раза по сравнению с вазовскими, а суппорты собственной конструкции: при той же эффективности они намного легче серийных. Для удобства доступа к двигателю задняя часть автомобиля откидывается.

1 — составной кожух, 2 — зубчатое колесо, 3 — упорный роликоподшипник, 4 — фрикцционные диски, 5 — левая и правая половины корпуса дифференциала, 6 — центральный валик, 7, 8 — конические шестерни, 9 — сегмент.

При проработке внешней формы большое внимание уделялось аэродинамике. Так, капоту придана клиновидная форма, при движении создающая силы, прижимающие автомобиль к земле. Крылья установлены на рычаги подвесок — так они создают меньшее аэродинамическое сопротивление, которое при 100—130 км/ч (а именно такие скорости развивают сейчас багги на прямых участках трассы) оказывается очень существенным. И еще одна особенность: на больших скоростях носовой грязезащитный щиток также создает силу, дополнительно нагружающую передние колеса.

Г. КУЛУМБЕТОВ, руководитель СКБ «Багги», г. Тольятти, Куйбышевская обл.