Вплоть до Второй мировой войны Королевский Австралийский флот рассматривался как составная часть могучего Королевского флота. Одним из следствий данного статуса стало, в частности, то, что из него никогда не пытались сделать сбалансированную боевую силу — скорее, он должен был органично дополнять силы Королевского флота, базирующиеся на Сингапур и Гонконг. Амбиции отдельных австралийских политиков и военных, мечтавших о мощном самостоятельном флоте, шли вразрез с ограниченными финансовыми возможностями доминиона.

В феврале 1924 года британское лейбористское правительство отказалось от планировавшегося расширения военно-морской базы в Сингапуре, бывшей стержнем австралийской оборонной политики, что вызвало некоторую панику среди австралийских специалистов по оборонному планированию. В июне того же года австралийское правительство приняло решение об усилении своих военно-морских сил путем приобретения в рамках пятилетней кораблестроительной программы на 1924-1929 годы двух крейсеров «вашингтонского» типа водоизмещением по 10 000 тонн (будущие «Австралия» и «Канберра») и двух океанских подводных лодок (будущие «Отуэй» и «Оксли»). Поскольку мощности самой крупной австралийской верфи «Кокату Айленд» («Cockatoo Island»), расположенной на одноименном острове в заливе Сиднея, не позволяли рассчитывать на своевременную постройку этих кораблей, был объявлен международный тендер, и в конце концов контракты заключили с британскими фирмами: «Джон Браун» -на крейсера, «Виккерс-Армстронг» — на подводные лодки. Это вызвало возмущение лейбористской оппозиции в австралийском парламенте, требовавшей, чтобы корабли строились в Австралии. С другой стороны, передача заказа британским верфям позволила сэкономить миллион фунтов стерлингов, который решено было потратить на постройку на отечественной верфи корабля — носителя гидросамолетов, «чтобы дать Королевскому Австралийскому флоту первую жизненно важную авиационную составляющую» и «чтобы компенсировать появившиеся на Тихом океане японские авианосцы».

Тесное знакомство австралийских моряков с корабельной авиацией состоялось в годы Первой мировой войны, когда действовавшие в составе Гранд-Флита крейсера «Сидней», «Мельбурн» и «Брисбен» были оснащены взлетными платформами с бипланами «Сопвич». Аналогичные эксперименты проводились на борту линейного крейсера «Австралия». В послевоенные годы рассматривалась возможность переоборудования в гидроавианосцы угольщика «Билеола» (9700 т) и танкера «Курумба» (7930 т), но по разным причинам оба судна оказались непригодными. Авиация корабельного базирования в это время стремительно прогрессировала — в частности, уже была отработана техника посадки на палубу обычных колесных самолетов, что открыло эру настоящих авианосцев. Однако Австралия не могла себе позволить такой корабль и была вынуждена сделать ставку на носитель гидросамолетов, чтобы приобрести необходимый опыт использования морской авиации.

История создания

Решение о заказе гидроавианосца было озвучено генерал-губернатором Австралии лордом Стоунхэйвеном на открытии сессии парламента 10 июня 1925 года и стало неожиданностью как для Королевских Австралийских ВВС, так и, отчасти, для Королевского Австралийского флота, поскольку «спецификацию на авианосец не успели подготовить». Коль скоро в Австралии отсутствовали кадры, способные спроектировать такой корабль, разработку проекта поручили специалистам британского Адмиралтейства. Когда начальник Управления военного кораблестроения (фактически — главный конструктор флота) Эдуард Берри получил телеграмму с заданием на проектирование, он испытал состояние шока, так как оно состояло всего из двух пунктов: «скорость 21 узел и стоимость один миллион фунтов стерлингов». Конструктор, возглавлявший Авиационную секцию Адмиралтейства, заявил: «Более неудачного способа создания авианосца я не знаю и не могу себе представить!»

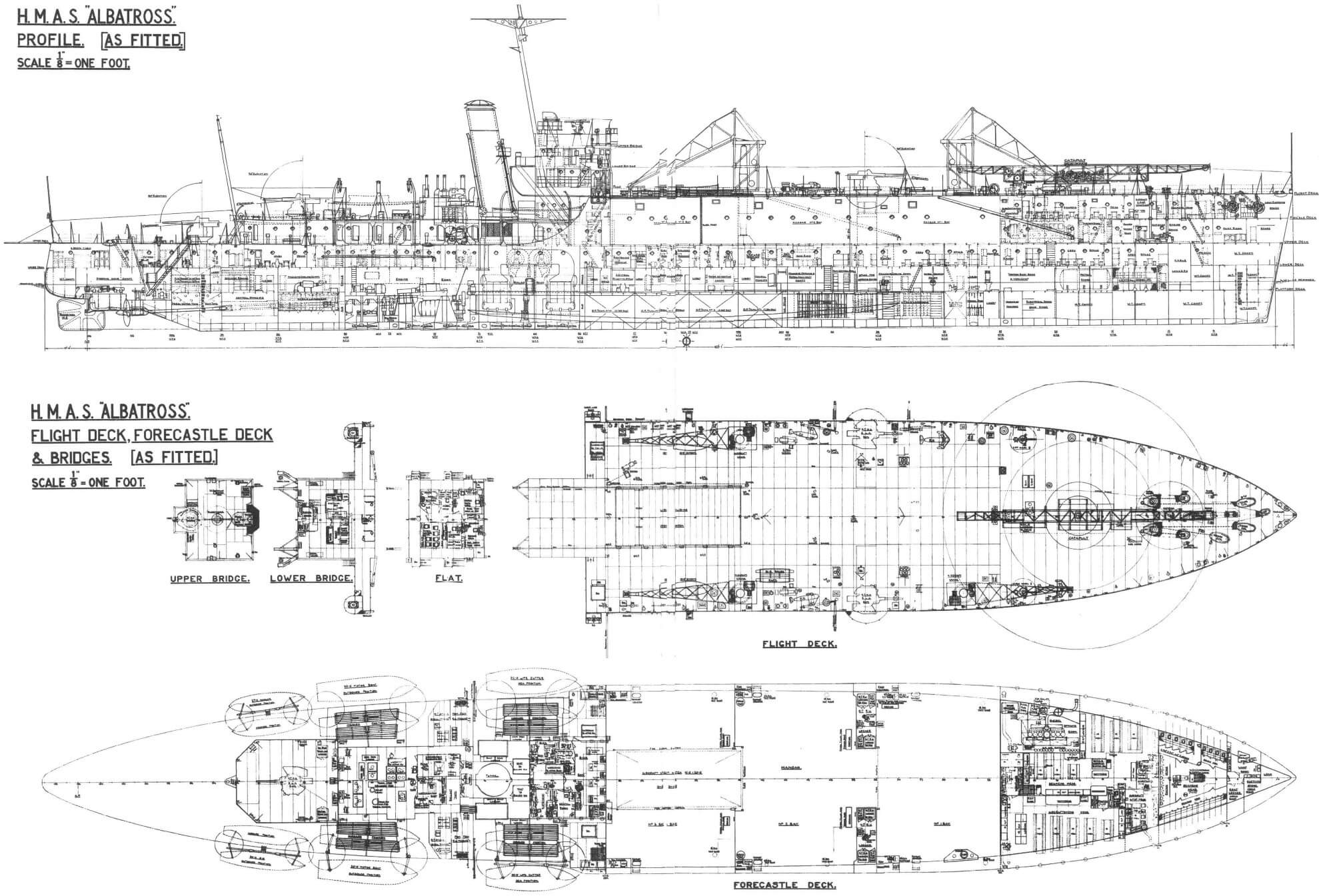

Проектированием руководил инженер-кораблестроитель Стивен Пейн, впоследствии известный как создатель лайнера «Куин Мэри». В качестве образца он ориентировался на авианосец «Арк Ройал» периода Первой мировой войны (позже переименованный в «Пегасус»), переоборудованный из грузового судна. От него была заимствована общая компоновка с авиационным ангаром в носовой части, надстройкой и машиннокотельными отделениями в кормовой, а также способ извлечения самолетов из ангара — краном через широкий люк в палубе. О своем детище конструктор отзывался так: «Корпус был спроектирован вокруг трех трюмов, трех кранов и скорости 21 узел». На самом деле, под трюмом понимался ангар, который, и вправду, делился противопожарными шторками на три части — обычная практика при создании кораблей подобного назначения. В процессе проектирования и подготовки рабочей документации Пейну помогал молодой австралийский конструктор Вулноу, получавший с родины разрозненную информацию. В частности, ему сообщили, что корабль должен принимать максимум девять самолетов, предположительно типа «Фэйри» IIID, а их размеры, в свою очередь, определяли размеры ангара, палубного люка и грузоподъемность кранов.

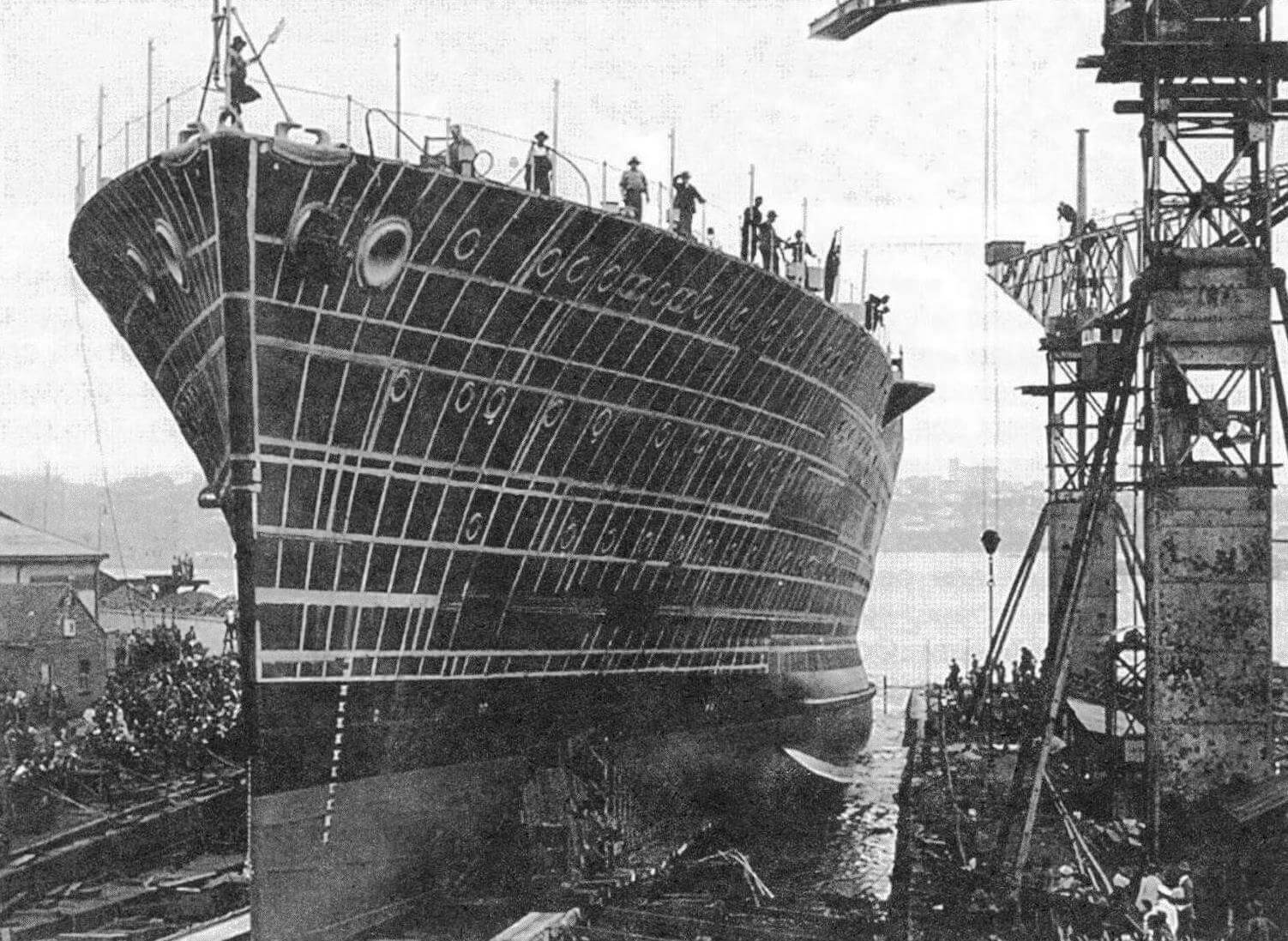

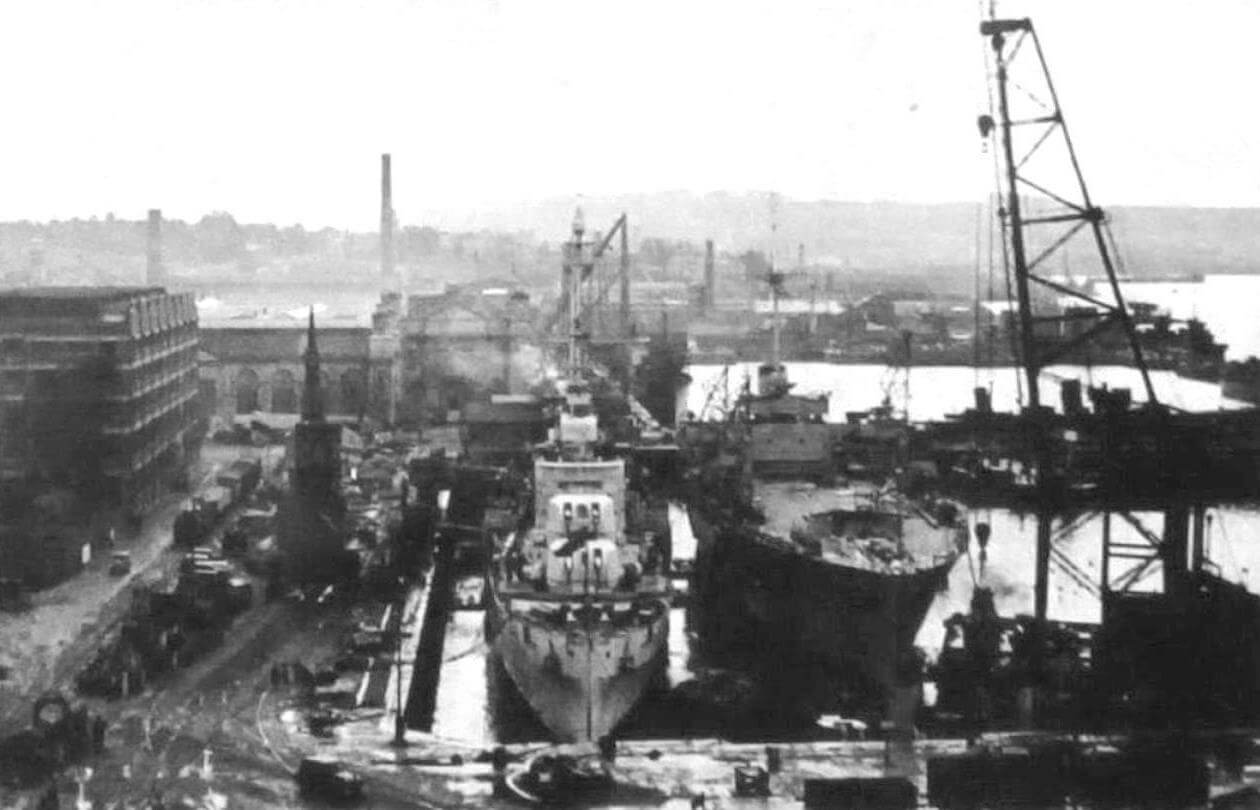

Разработка проекта завершилась довольно быстро, и 16 апреля 1926 года на верфи «Кокату» в Сиднее был заложен корабль под заводским номером 106, получивший наименование «Альбатрос» (HMAS Albatross). Хотя много материалов для его строительства, включая стальные листы и элементы набора, импортировалось из Великобритании, силовая установка производилась на месте.

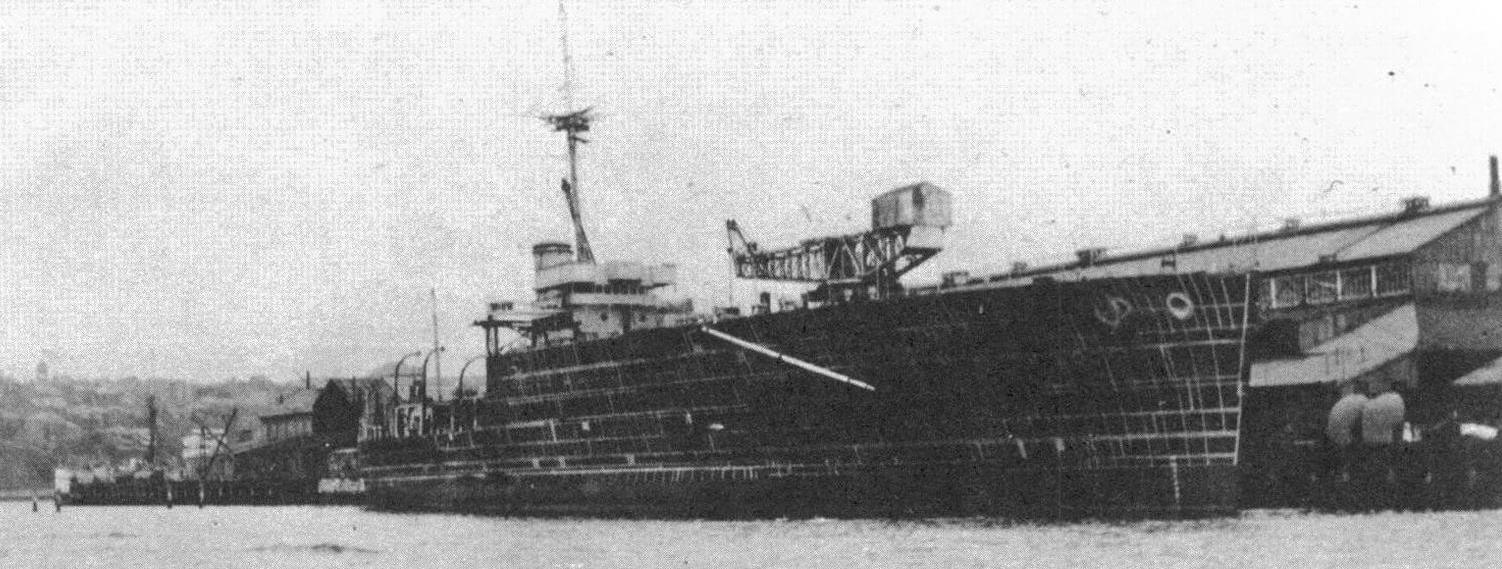

21 февраля 1928 года «Альбатрос» сошел на воду, став самым крупным на тот момент военным кораблем, когда либо построенным в Австралии. Его крестной матерью стала леди Этель Стоунхэйвен — супруга генерал-губернатора. В ноябре того же года он вышел на испытания и 29 января 1929 года поднял флаг, войдя в состав флота. Для комплектования его экипажа пришлось вывести в резерв легкий крейсер «Брисбен». Первым командиром корабля стал кэптен Д.М.Т. Бедфорд. Общее время постройки составило 2 года и 9 месяцев; стоимость — 1 187 881 фунт стерлингов.

Параллельно со строительством корабля для него приобреталась авиационная матчасть и готовились летные кадры. Еще в мае 1923 года Королевский Австралийский флот, в соответствии с политикой, принятой британским Адмиралтейством, основал службу летчиков-наблюдателей, обучение которых производилась Королевскими Австралийскими ВВС. В то же время были изысканы средства для подготовки ограниченного числа особо отобранного личного состава в качестве пилотов. Решение о заказе гидроавианосца послужило основанием для формирования воздушных сил австралийского флота на основе той же системы, которой пользовался британский флот. Добровольцы для нового формирования прошли четырехгодичную подготовку в составе Королевских Австралийских ВВС. В течение учебного периода им присваивались воинские звания ВВС, однако они носили морскую униформу со специальными знаками отличия. Первый курс закончил обучение в январе 1926 года на авиабазе Пойнт-Кук в штате Виктория.

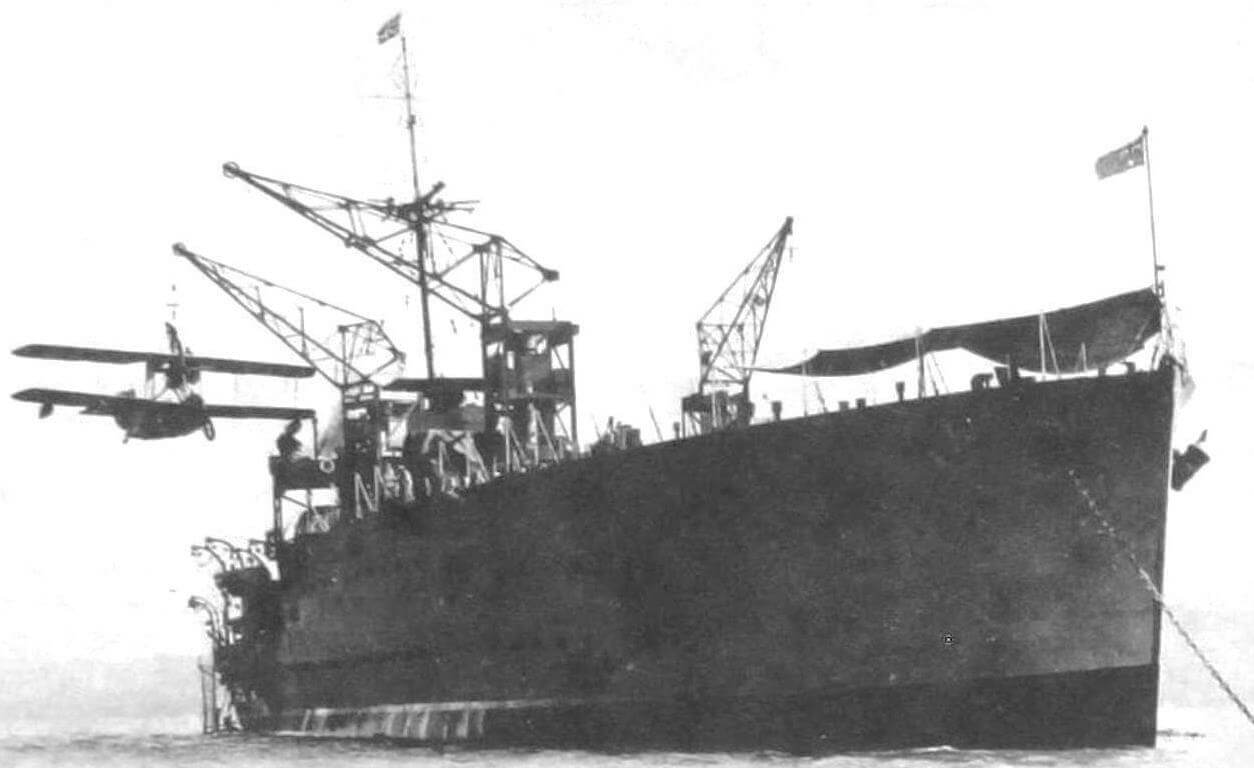

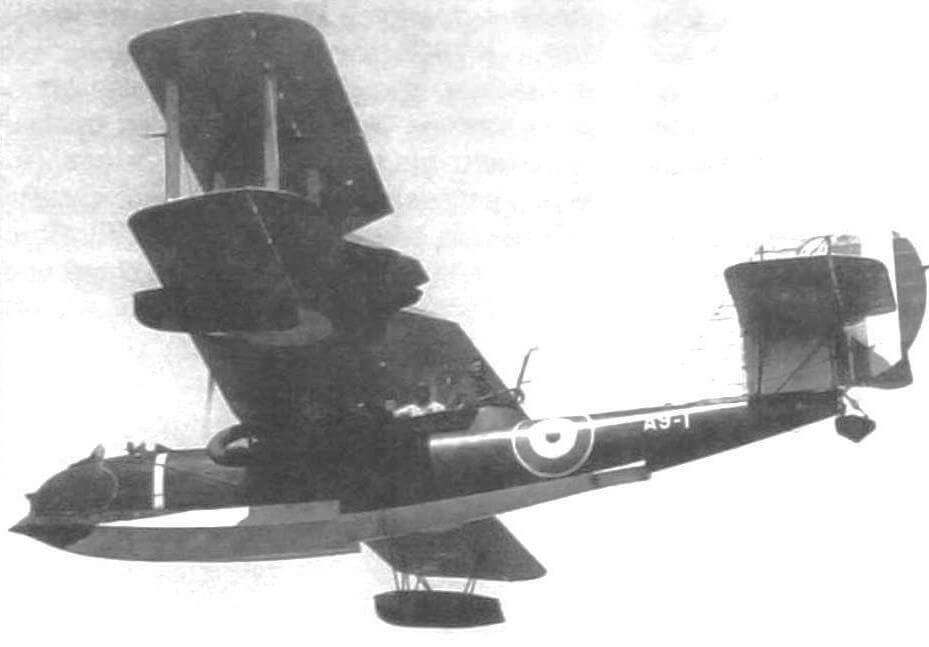

В июне того же года на авиабазе Пойнт-Кук было сформировано 101-е звено взаимодействия с флотом (Fleet Co-operation Flight), оснащенное шестью амфибиями Супермарин «Сигал» Mk.III, заказанных Королевскими Австралийскими ВВС в 1925 году. В августе оно перебазировалось на авиабазу Ричмонд в штате Новый Южный Уэльс и на протяжении почти всей своей дальнейшей службы занималось наблюдением с воздуха за Большим Барьерным рифом. Шесть «Сигалов» с пятью пилотами и 41 человеком обслуживающего персонала прибыли на борт «Альбатроса» 25 февраля 1929 года.

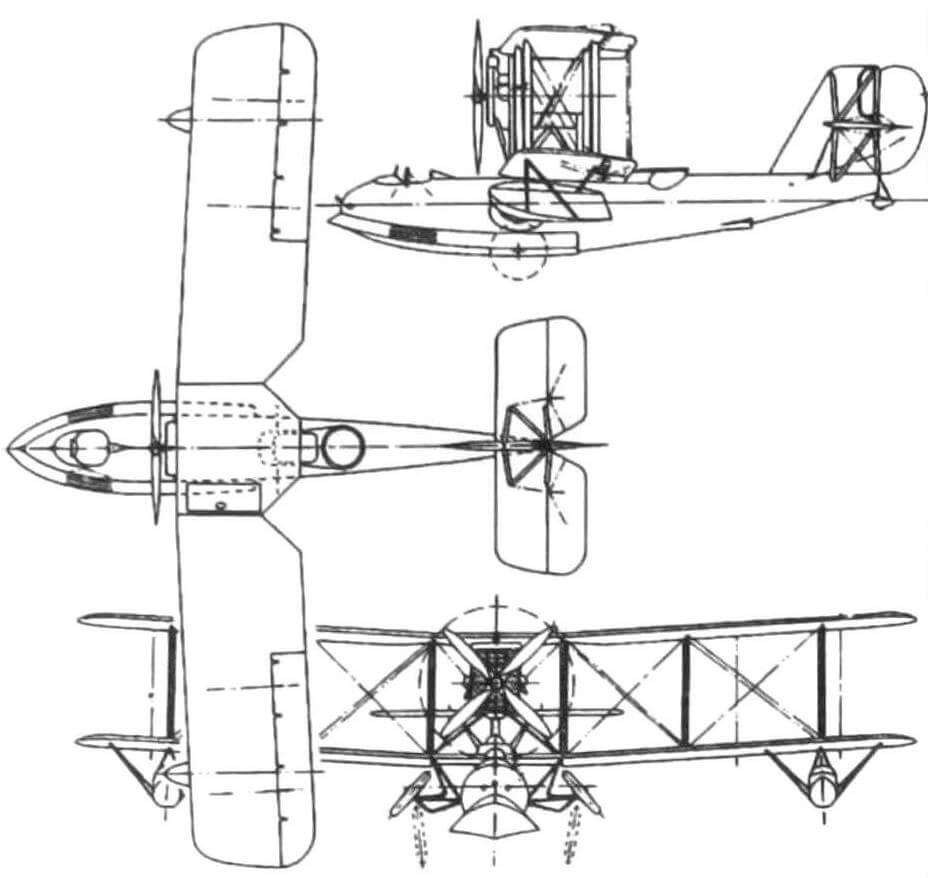

Описание конструкции

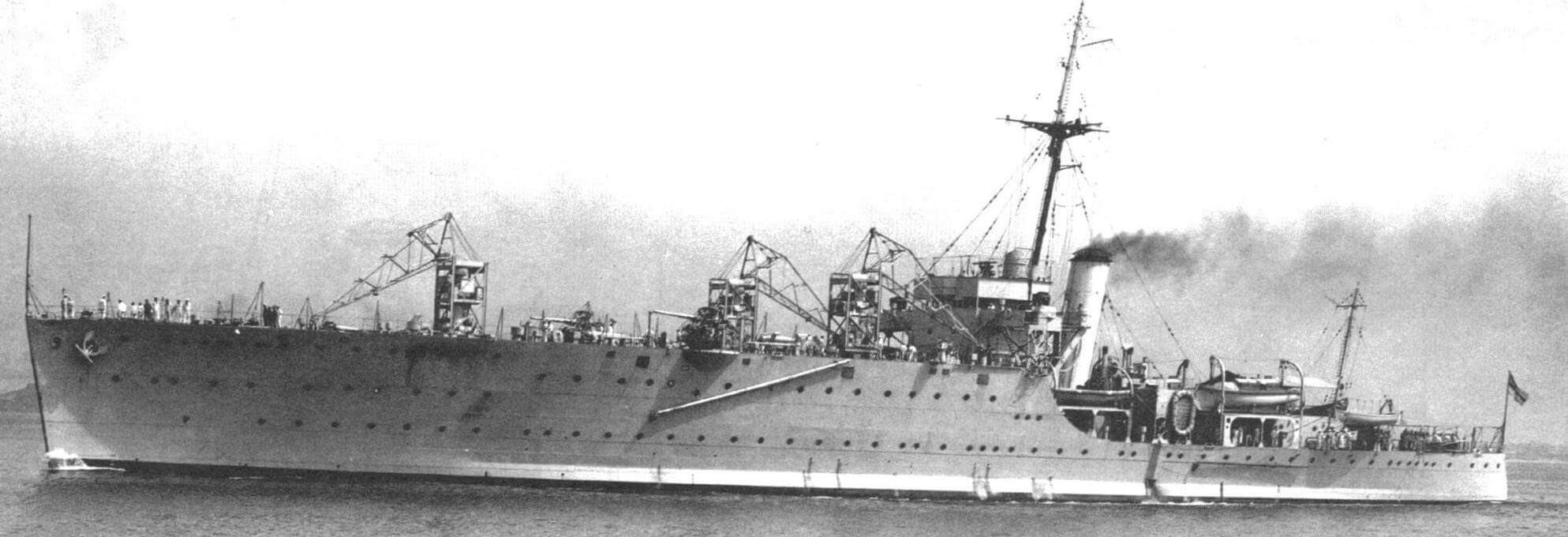

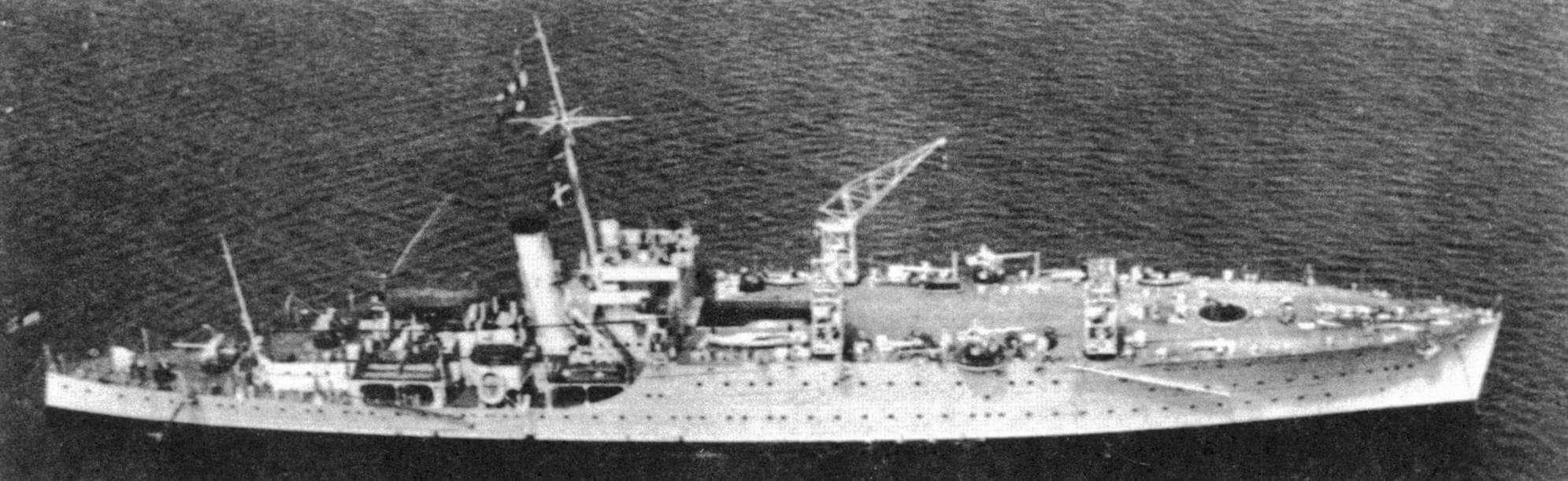

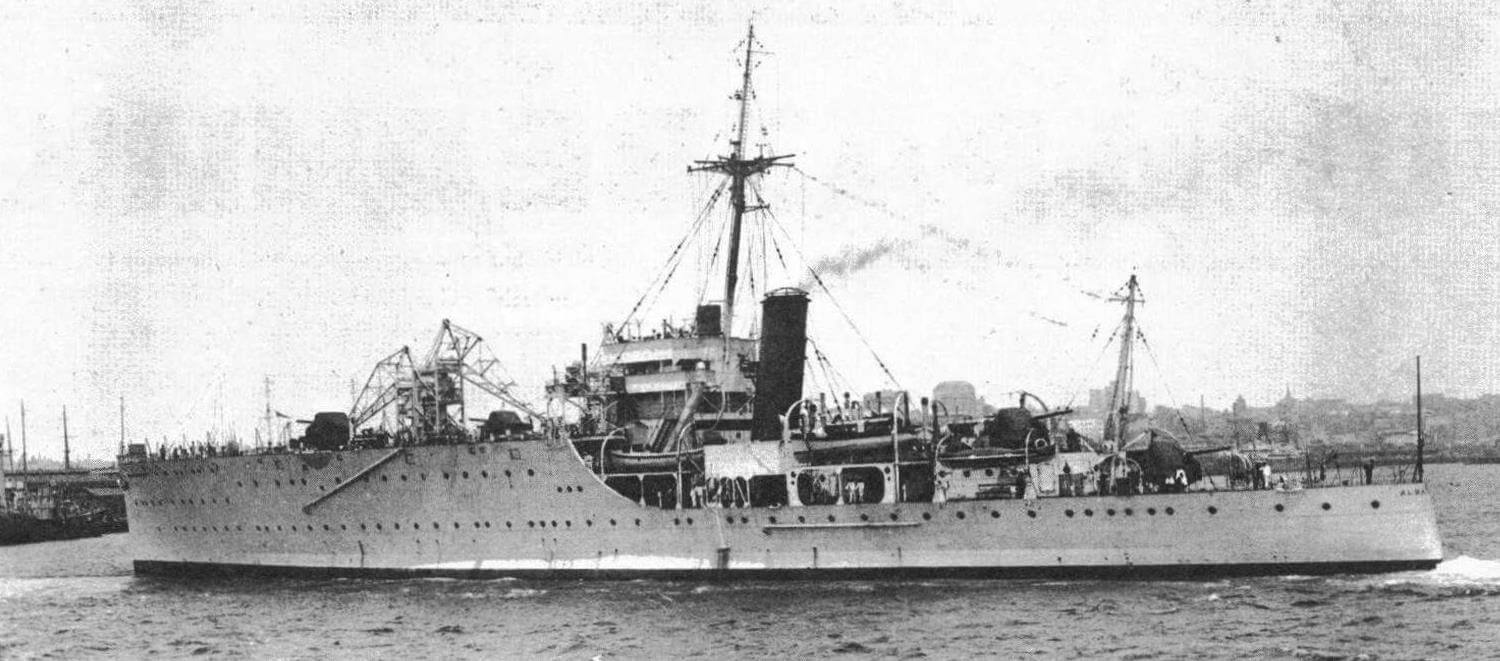

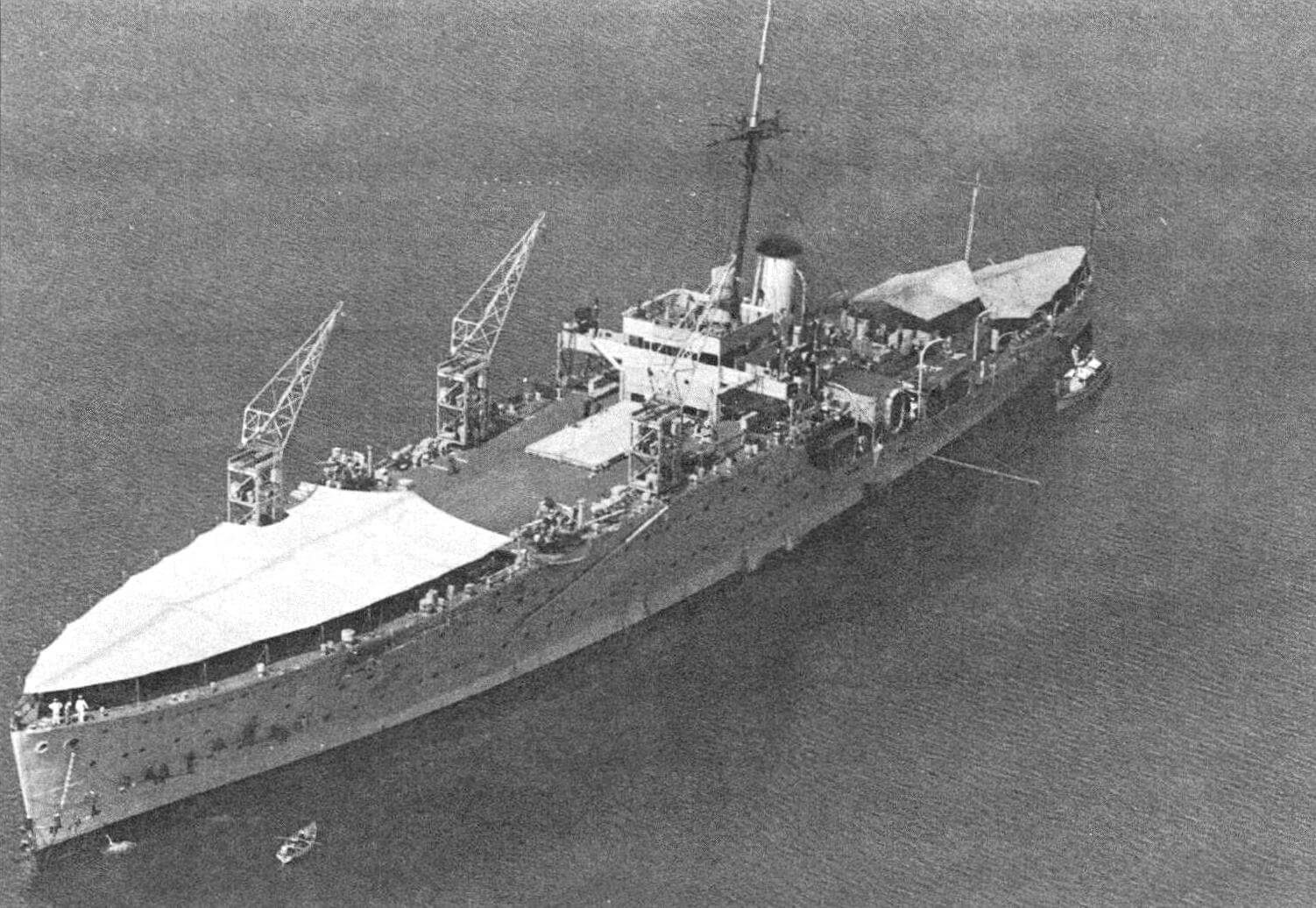

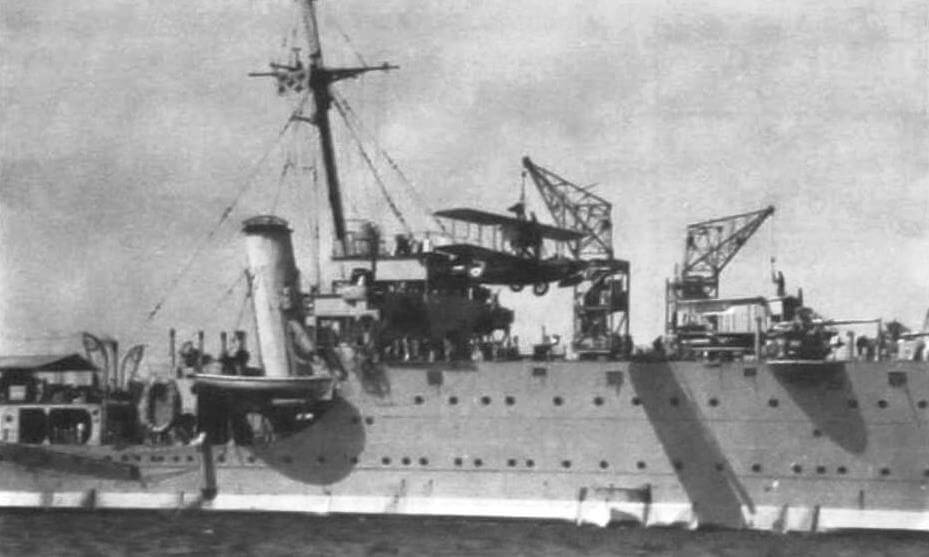

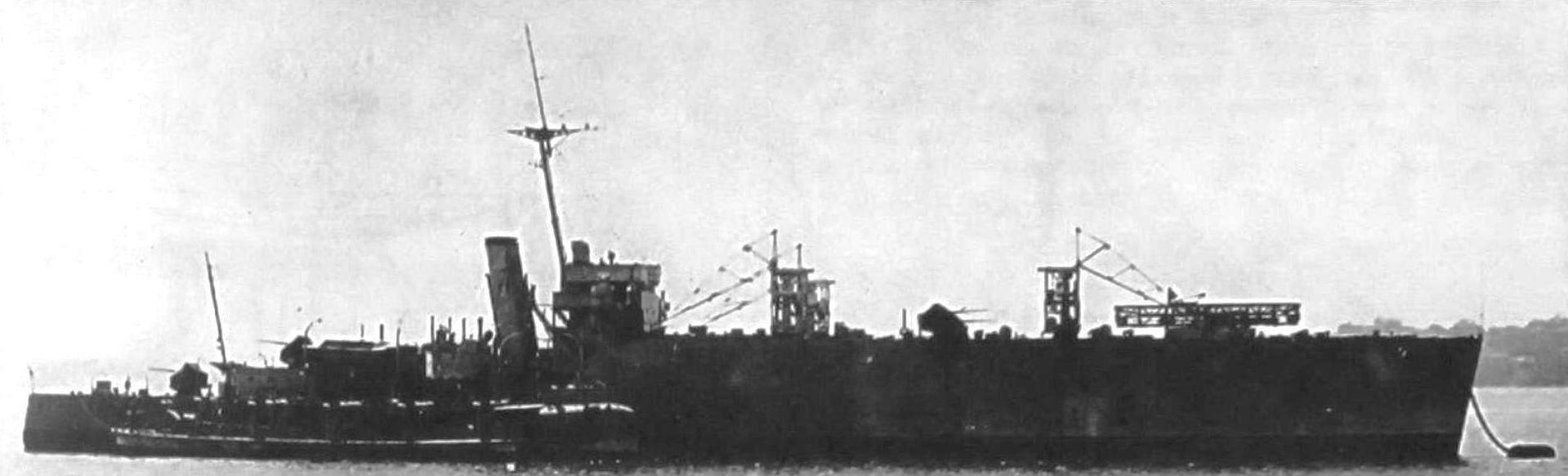

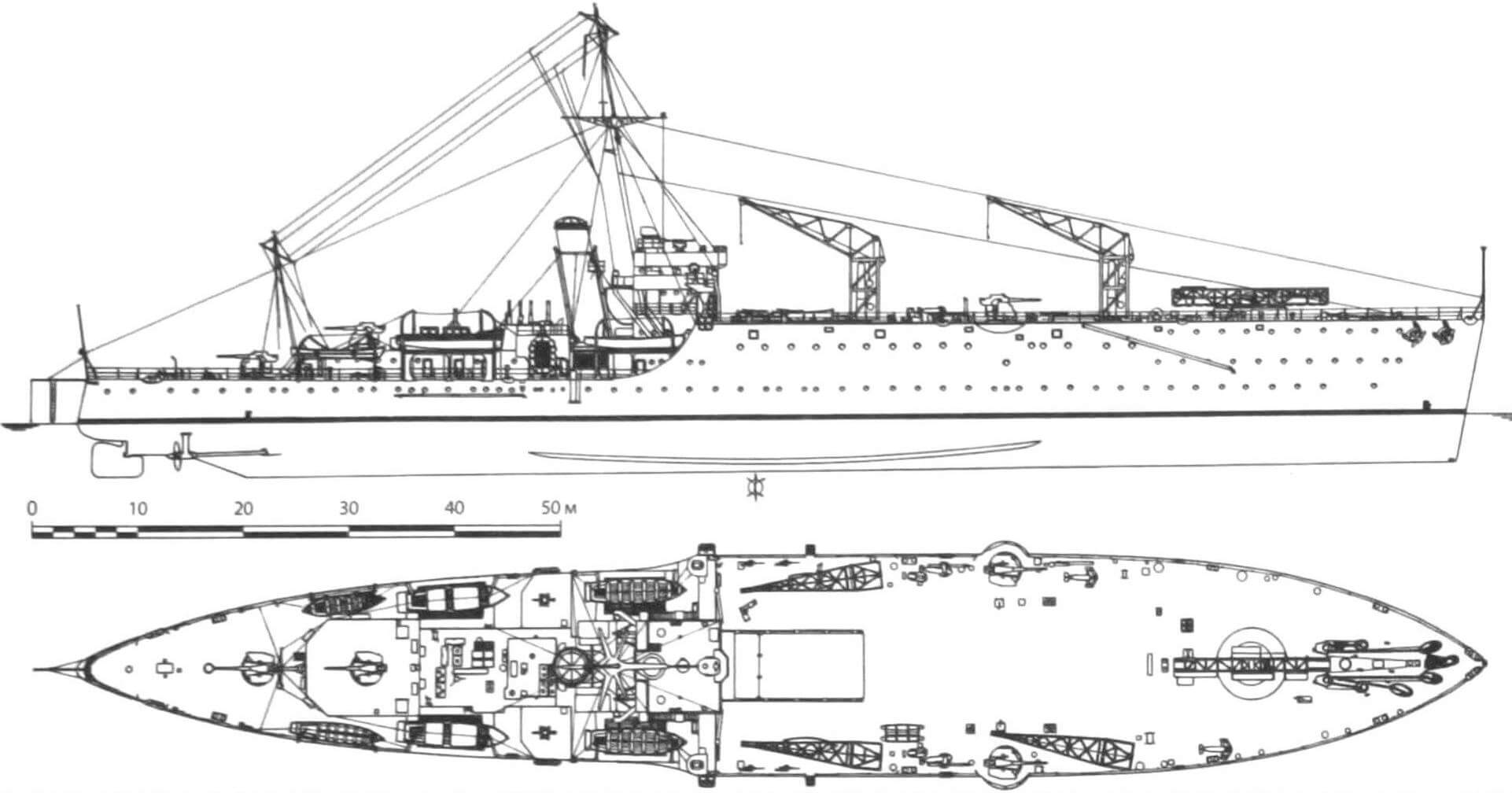

«Альбатрос» имел корпус без седловатости, с протяженным двухъярусным полубаком, занимавшим более половины длины и увенчанным плоской полетной палубой, отличавшийся большой высотой надводного борта и очень большим развалом шпангоутов в носовой части. Позади полубака располагалась надстройка с ходовым мостиком, за ней — узкая и высокая дымовая труба и невысокая кормовая надстройка. Кормовая оконечность имела крейсерскую форму. В целом это придавало кораблю «характерный, хотя и неуклюжий вид».

В конструкции корпуса «Альбатрос» применялись так называемые «интегрированные» були. Они начинались от уровня нижней палубы и были призваны защищать машинные и котельные отделения от подводных взрывов. Выше них борт имел трапециевидную форму, а внизу загибался по большому радиусу, достигая наибольшей ширины примерно посередине подводной части, в то время как по ватерлинии был почти на метр уже. Подобные обводы с ярко выраженной «талией» были характерны для многих британских крупных надводных кораблей того времени.

Корабль имел две сплошные палубы (верхнюю и нижнюю), платформу, а также совсем короткую палубу полубака, являвшуюся внутренней, и полетную палубу. Поперечный набор корпуса включал 109 шпангоутов, установленных с постоянной шпацией в 4 фута (1,22 м) и нумеровавшихся со стороны носа. Прямой наклонный форштевень выступал на 6,5 футов (2 м) за носовой перпендикуляр. Форштевень (до уровня верхней палубы) и ахтерштевень с рудерпостом выполнялись кованными. На отсеки корпус делился двадцатью водонепроницаемыми переборками, из которых одна (шп. 25) доходила до полетной палубы, одна (шп. 6) — до палубы полубака, восемь — до верхней палубы и десять — до нижней. В средней части корпуса (от 25-го до 83-го шпангоута) имелись две продольные переборки, причем в носовой части (до 44-го шпангоута) они поднимались до палубы платформы, а далее в корму — до нижней палубы. Какая-либо броневая защита на корабле отсутствовала.

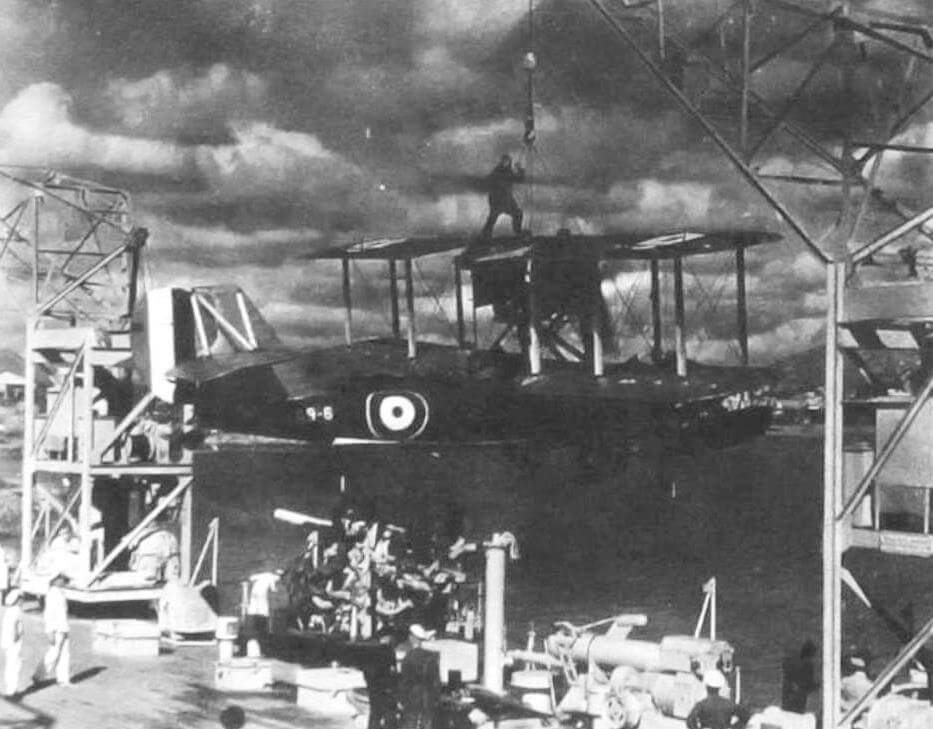

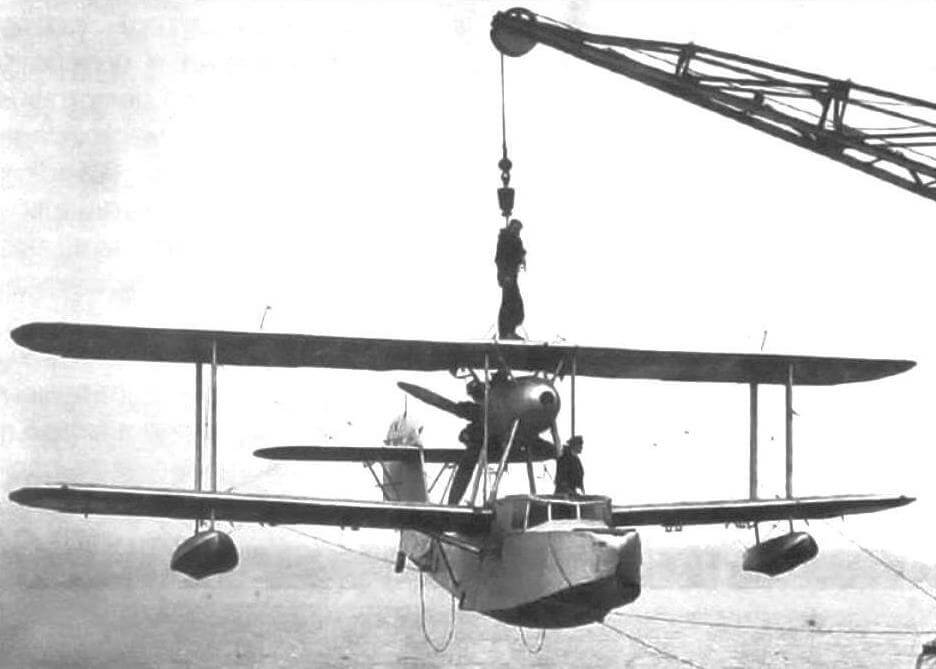

Две трети полубака занимал большой закрытый ангар, имевший длину 39,6 м, ширину 18,3 м и высоту 6,4 м. Он рассчитывался на размещение девяти гидросамолетов со сложенными крыльями и делился на три отделения противопожарными асбестовыми шторами. Перед ангаром на верхней палубе располагались мастерские по ремонту самолетов и моторов, а позади него — просторная фотолаборатория. Опускание самолетов в ангар и их извлечение оттуда осуществлялось через люк размером 41×20 футов (12,5×6,1 м) в его кормовой трети. При открывании крышка люка по направляющим сдвигалась под надстройку. Полетная палуба имела длину около 75 м, и на ней могло свободно разместиться не менее четырех самолетов в снаряженном состоянии. На полетной палубе было установлено три электрических крана грузоподъемностью по 50 тонн: один по левому борту, два по правому. Они предназначались для извлечения самолетов из ангара (кормовая пара), установки его на катапульту (носовой) или подъема с воды (любой). Для швартовки гидросамолетов у борта корабля предназначались два выстрела, крепившихся к обшивке примерно на уровне верхней палубы. По проекту, гидроавианосец должен был оснащаться катапультой, чтобы производить запуск самолетов без необходимости разворачиваться против ветра, однако сама она была смонтирована только в 1936 году — последнем году службы корабля в австралийском флоте. Гидравлическая поворотная катапульта типа EIII разгоняла самолет взлетным весом 5450 кг до скорости 100 км/ч.

Основу артиллерийского вооружения «Альбатроса» составляли четыре 120-мм (4,7-дюймовых) скорострельных орудия Мк.VІІI с длиной ствола 40 клб. Два из них стояли в корме, на позициях ‘X’ и ‘У’, еще два — побортно на полетной палубе перед кранами. Эта редкая артсистема была произведена в 84 экземплярах и применялась всего на шести кораблях. Необычным атрибутом орудия был пружинный досылатель, существенно облегчавший работу заряжающих, особенно при больших углах возвышения. Благодаря ему техническая скорострельность достигала 12 выстрелов в минуту. Зенитная установка Мк.ХII с электрогидравлическим приводом весила 12,5 т и обеспечивала вертикальное наведение в диапазоне от -5 до +90°. К ее недостаткам можно отнести отсутствие броневого щита, что делало прислугу беззащитной для пуль и осколков. Боезапас включал в общей сложности 600 фугасных, 280 полубронебойных, 60 дымовых и 60 практических снарядов, то есть по 250 снарядов на орудие.

По проекту, «Альбатрос» должен был нести один четырехствольный и два одноствольных 40-мм автомата «Виккерс» (двухфунтовый «пом-пом»). К сожалению, разработка многоствольной установки сильно затянулась, и к моменту вступления корабля в строй ее даже не приняли на вооружение. В результате, гидроавианосец получил всего два «помпома» в одинарных установках, расположившихся на площадках по бокам от дымовой трубы. Дополняли вооружение 24 пулемета «винтовочного» калибра -четыре «Виккерса» и двадцать «Льюисов» (в том числе пять спаренных), которые могли устанавливаться на легких переносных станках в различных местах корабля. Уже после вступления в строй «Альбатрос» получил четыре 3-фнт (47 мм) салютных пушки Гочкиса, которые установили парами на полетной палубе перед надстройкой.

Система управления огнем включала директор и 12-футовый (3,6-метровый) дальномер, которые устанавливались на верхнем мостике. Для наблюдения в ночное время и световой сигнализации на крыльях нижнего мостика стояли два 20-дюймовых (50-см) прожектора. Для защиты от якорных мин на борту имелось два комплекта параванов-охранителей.

Во время службы в австралийском флоте «Альбатрос» нес на борту шесть летающих лодок-амфибий Супермарин «Сигал» Mk.III 101 го звена. К 1931 году на борту гидроавианосца находилось всего четыре самолета, но к концу первого квартала 1933 года их тоже сняли.

В погребах авиационного боезапаса хранилось 36 250-фнт полубронебойных, 72 100-фнт противолодочных и 100 20-фнт осколочных авиабомб, а также 71 ящик с патронами для авиационных пулеметов, 47 ящиков с осветительными бомбами и 27 ящиков с сигнальными ракетами, фальшфейерами и пороховыми зарядами для них. Вместо противолодочных могли приниматься авиационные глубинные бомбы типов Мк.VII или Мк.VIII. На отчетных чертежах корабля показаны помещения для хранения авиационных торпед и боевых зарядных отделений к ним, однако не известно, принимал ли их «Альбатрос» в действительности. Топливо для самолетов хранилось в двух больших цилиндрических цистернах суммарной вместимостью 8300 галлонов (37 680 литров), которые располагались в четвертом отсеке на палубе платформы.

Силовая установка «Альбатроса» состояла из четырех паровых котлов системы Ярроу и двух турбозубчатых агрегатов системы Парсонса, размещавшихся в одном котельном и одном машинном отделениях. Каждый ТЗА включал турбины высокого и низкого давления (последние — со встроенными ступенями заднего хода), работавшими на одноступенчатый редуктор. Для выработки электроэнергии предназначались два турбогенератора, один из которых размещался в машинном отделении, второй — в специальном отсеке на палубе платформы (шп.48-53), и дизель-генератор, установленный под полубаком на верхней палубе.

Суммарная проектная мощность турбин составляла 12 000 л.с., что должно было обеспечить кораблю 21-узловую скорость полного хода. Это соответствовало скорости дредноутов, однако не позволяло авианосцу эффективно действовать совместно с крейсерами. На испытаниях «Альбатрос» превысил контрактную скорость, развив 22,87 уз при мощности 12 910 л.с. По дальности плавания приводятся, пожалуй, наиболее противоречивые сведения: по одним, экономическим 10-узловым ходом он мог пройти 12 150 миль, по другим — 9500, по третьим — всего 7900.

Корабль оснащался одним полубалансирным рулем площадью 14 м2. Рулевой привод — винтовой, системы Дэвиса; максимальный угол отклонения -35°.

Набор корабельных плавсредств включал два 35-футовых (10,7-м) моторных катера, две 32-футовых (9,75-м) спасательных шлюпки, 30-футовый (9,1-м) гиг, 27-футовый (8,2-м) вельбот, две 16-футовых (4,8-м) динги и два спасательных плотика Карлея. В походном положении динги хранились на полетной палубе рядом с кормовой парой кранов, остальные шлюпки размещались на рострах и шлюпбалках у кормовой надстройки.

Экипаж по штату состоял из 450 человек: 29 офицеров и 375 матросов флота, а также 8 офицеров и 38 нижних чинов военно-воздушных сил. Финансовый кризис, разразившийся вскоре после вступления корабля в строй, заставил сократить реальную численность экипажа «Альбатроса» до 350 человек. Апартаменты командира, включавшие кабинет, салон, спальную и ванную, и старшего помощника находились в кормовой надстройке. Остальные размещались, главным образом, на нижней палубе: жилые и служебные помещения офицеров концентрировались в кормовой части, старшин — в средней, матросам отводились многоместные кубрики в носу (самый большой — на 110 человек). Технический персонал авиагруппы располагался на палубе полубака. Приготовление пищи осуществлялось на четырех камбузах (командирском, офицерском, старшинском и матросском) и в отдельной хлебопекарне. На борту имелся хорошо оборудованный лазарет с зубным кабинетом.

После вступления в строй «Альбатрос» перешел в Хобарт на острове Тасмания, где в это время проходила ежегодная Королевская парусная регата. Затем его авиагруппу планировалось использовать для аэрофотосъемки Большого Барьерного рифа, однако эту задачу пришлось отменить, когда генерал-губернатору понадобился корабль для визита на Подмандатные территории. Таким образом, приняв на борт лорда и леди Стоунхэйвен, в июле 1929 года «Альбатрос» совершил свое первое продолжительное плавание к берегам Новой Гвинеи.

История службы

В течение последующих двух лет гидроавианосец с базировавшемся на нем 101-м авиазвеном принимал участие в рутинных походах и учениях Австралийской эскадры. Во время одного из них он оказал помощь знаменитому британскому авиатору и яхтсмену Фрэнсису Чичестеру. потерпевшему аварию в заливе Джервис-Бей. В своих воспоминаниях Чичестер самым добрым образом отзывается об Австралии, австралийском флоте и «Альбатросе» в частности, хотя на его борту он сломал руку и потерял палец. В декабре 1931 года авианосец вывели в резерв на время прохождения ремонта, но в следующем году он вернулся в строй и использовался, главным образом, в качестве учебно-артиллерийского корабля, хотя и нес на борту четыре «Сигала». 19 марта 1932 года он стоял на якоре в гавани Сиднея, принимая участие в торжественном открытии моста Харбор-Бридж.

Углублявшаяся экономическая депрессия привела к тому, что 26 апреля 1933 года, после всего четырех лет активной службы. «Альбатрос» был выведен в резерв на верфи «Гарден Айленд» из-за нехватки финансирования и личного состава. Его последним командиром в качестве действующего корабля австралийского флота был кэп-тен Ч. Дж. Поуп (с августа 1931 по март 1933 года). Оставшиеся самолеты передали на тяжелые крейсера «Австралия» и «Канберра», но корабль продолжал служить в качестве плавучей базы и мастерской, а его мощные краны время от времени использовались для подъема гидросамолетов, прибывавших для ремонта на авиастанцию Ричмонд.

Все еще оставаясь в резерве, в 1936 году «Альбатрос» был, наконец, оснащен катапультой и в августе вновь вышел в море для проведения испытаний новой летающей лодки Супермарин «Сигал» Мк.V (впоследствии получившей наименование «Уолрус»), закупаемой для Королевских Австралийских ВВС на замену не слишком удачной Mk.III. При этом выяснилось, что новая амфибия по высоте не вписывается в габариты ангара «Альбатроса». Проблему решили с помощью специальных тележек, которые позволяли перемещать самолеты с убранными шасси. Тем не менее, предполагавшееся полноценное возвращение корабля в строй было отменено в сентябре 1936 года ввиду экономических трудностей, и его снова вывели в резерв, где он пробыл в бездействии еще полтора года.

19 апреля 1938 года было принято решение о передаче «Альбатроса» Королевскому флоту в качестве части оплаты (266 500 фунтов стерлингов — сравните со стоимостью постройки!) за передачу Австралии легкого крейсера «Аполло». Авианосец вышел из Сиднея 11 июля, имея на борту звено «Уолрусов» и двух дезертиров с британского крейсера «Дорсетшир», высаженных в Сингапуре для предания трибуналу. Далее маршрут пролегал через Коломбо, Суэц и Средиземное море. В Гибралтаре экипаж корабля стал свидетелем кровопролитного морского сражения между тяжелым крейсером франкистов «Канариас» и республиканским эсминцем «Хосе Луис Диес», после которого присоединился к похоронному кортежу погибших на сильно поврежденном эсминце.

9 сентября «Альбатрос» прибыл в Девонпорт, где 29 сентября состоялась церемония передачи. Австралийский экипаж перешел на «Аполло», получивший новое имя «Хобарт», а на борт гидроавианосца поднялись британские моряки, и он вошел в состав Королевского флота, сохранив прежнее наименование. Некоторое время его использовали для испытаний гидросамолетов, но 15 декабря 1938 года вывели в резерв в Девонпорте и переформировали в плавучую казарму, а катапульту демонтировали.

Возвращение корабля в строй состоялось 25 августа 1939 года, накануне начала Второй мировой войны. Спустя шесть дней на него прибыла 710-я эскадрилья, оснащенная шестью «Уолрусами», а 14 сентября «Альбатрос» под командованием кэптена Уильяма Эндрюса вышел в море и отправился во Фритаун (Сьерра-Леоне), где его немногочисленной авиагруппе предстояло осуществлять противолодочное патрулирование, поиск вражеских блокадопрорывателей и защиту торговых коммуникаций в Южной Атлантике. Надо заметить, что катапульту на него так и не вернули, поэтому по прибытии на место службы летающим лодкам пришлось взлетать с воды, используя гидроавианосец в качестве плавучей базы и мастерской. С учетом того, что одномоторные «Уолрусы» обладали весьма ограниченным радиусом действия, эффективность их работы оказалась довольно низкой.

В июне 1940 года «Альбатрос», сопровождаемый тяжелым крейсером «Девоншир», доставил командующего Южно-Атлантической станцией адмирала Джорджа Д’Ойли-Лайона в Дакар, чтобы попытаться договориться о нейтральном статусе находившихся там кораблей французского флота, при этом 26 июня один из его «Уолрусов» обнаружил прибытие в эту базу новейшего линкора «Ришелье». 3 июля корабль с адмиралом на борту вернулся во Фритаун, и его авиагруппа приступила к рутинному патрулированию.

14 мая 1941 года самолеты 710-й эскадрильи перебазировались на новую авиационную станцию Гастингс, строительство которой завершилось к этому времени, а «Альбатрос» отправился на ремонт на военно-морскую базу Саймонстаун, расположенную близ Кейптауна. Там на него установили штатную катапульту EIIІ, снятую с поврежденного легкого крейсера «Орайон». В сентябре корабль вернулся во Фритаун, где оставался до 22 декабря, когда через Тринидад ушел в американский порт Мобил (штат Алабама), чтобы пройти обширный ремонт, совмещенный с модернизацией, в ходе которой на него установили шесть 20-мм автоматов «Эрликон», одиночные «пом-помы» заменили четырехствольными установками, смонтировали противоосколочные экраны вокруг позиций 120-мм орудий, а грот-мачту сделали треногой. Работы завершились 2 апреля 1942 года, а уже 20-го числа того же месяца «Альбатрос» под командованием кэптена Фредерика Кларка прибыл в Гастингс, где принял на борт свои самолеты и отправился дальше — к восточному побережью Африки. Переход до Дурбана осуществлялся в составе войскового конвоя «WS-18» в сопровождении легкого крейсера «Гамбия» и эсминца «Тетткот», к которым позже присоединился тяжелый крейсер «Фробишер».

Базируясь на Килиндини, расположенный неподалеку от Момбасы (Кения), гидроавианосец и его авиагруппа осуществляли поиск надводных кораблей и подводных лодок в западной части Индийского океана. Напомним, что к тому времени начались военные действия против Японии, и японские субмарины распространили свою операционную зону вплоть до берегов Мадагаскара, нанося ощутимый урон судоходству союзников. В мае 1942 года британские силы захватили северную часть этого острова, находящегося под юрисдикцией враждебной французской администрации, и в июле «Альбатрос» в сопровождении эсминцев «Гриффин» и «Фоксхаунд» прибыл к острову Майотт близ Мадагаскара, где бросил якорь, а его самолеты приступили к патрулированию Мозамбикского пролива. В сентябре он, выполняя функции штабного корабля в ходе операции по захвату южной части Мадагаскара, перешел в Маджунгу, откуда «Уолрусы» 710-й эскадрильи осуществляли не только привычное патрулирование прибрежных вод, но и поддержку сухопутных сил на берегу. По завершении операции «Альбатрос» выступил в несвойственной роли авиатранспорта, перебросив в октябре с Мадагаскара на авиабазу Танга в Восточной Африке 795-ю истребительную эскадрилью, оснащенную «Фулмарами» и «Мартлетами», а в ноябре встал на ремонт и переоборудование в Дурбане.

В апреле 1943 года «Альбатрос» с 710-й эскадрильей на борту прибыл в Бомбей, где «Уолрусы» перелетели на авиабазу Королевских ВВС Санта-Круз, а сам он стал использоваться в качестве учебного корабля Командования комбинированных операций, как тогда называли морские десантные силы. Это продолжалось всего пару месяцев. В июле 710-я эскадрилья вернулась на борт, и корабль ушел в Килиндини. Там самолеты и предметы снабжения для них были выгружены на берег, а «Альбатрос» с личным составом 710-й эскадрильи отправились в Великобританию с заходами в Дурбан, Саймонстаун, Пуэнт-Нуар и Гибралтар 6 октября они прибыли в Девонпорт, где спустя неделю эскадрилья была официально расформирована (ее воссоздадут год спустя в качестве учебной торпедоносной), а корабль в течение месяца принимал участие в испытаниях новой летающей лодки-амфибии Супермарин «Си Оттер», после чего 5 ноября был выведен в резерв в Девонпорте для капитального ремонта и переоборудования в плавучую мастерскую десантно-высадочных средств (Landing Ship Engineering — LSE) для грядущего вторжения в Европу. Тут его мощные краны и обширные мастерские оказались крайне полезными.

В апреле 1944 года отремонтированный «Альбатрос» под командованием кэптена Д.С. Макграта вернулся в строй в новом качестве. 2 июня, накануне высадки в Нормандии, он перешел в Саутенд, откуда 8 июня вышел в море в качестве флагманского корабля десантного соединения «L», высаживавшего подкрепления для десанта на участке «Суорд». Правда, это сопровождалось небольшим конфузом: корабль сел на мель у печально знаменитой банки Гудвин, но смог сняться самостоятельно, отразив при этом налет немецких «Мессершмиттов».

Следующий месяц «Альбатрос» провел, стоя на якоре у французского побережья. 24 июня он получил попадание 150-мм снаряда с германской береговой батареи. Снаряд разбил кранец первых выстрелов 40-мм «пом-пома» левого борта, но этим ущерб и ограничился. По батарее немедленно открыли ответный огонь из 120-мм орудий, заставив ее замолчать. В один из дней зенитчики корабля записали на свой счет сбитый «Юнкерс-88»; однако главный вклад в успех операции он внес, выполняя свою основную функцию плавучей мастерской. Согласно официальному отчету, во время операции «Нептун» он спас 79 десантных катеров от полной потери и еще на 132 устранил повреждения, позволив им продолжить участие в операции.

В июле «Альбатрос» ненадолго вернулся в Портсмут для пополнения припасов и отдыха экипажа, после чего вернулся к участку высадки «Голд». Рано утром 11 августа стоявший на якоре напротив местечка Курсель-сюр-Мер корабль был поражен циркулирующей торпедой «Дакель» Т3d. По одним сведениям, она была выпущена сверхмалой подводной лодкой типа «Мардер», но более вероятно, что атаку произвели торпедные катера S 97, S 79 и S 177, вышедшие из Гавра.

Торпеда с контактным взрывателем попала в левый борт чуть впереди погреба главного калибра в двух метрах ниже ватерлинии. От взрыва образовалась пробоина длиной 6 м и высотой 4 м, по краям которой обшивка на протяжении примерно 15 метров загнулась внутрь от киля до нижней палубы. Саму палубу вспучило почти до самого форштевня, а киль прогнулся на 6 дюймов по ходу взрывной волны. Сразу же началось неконтролируемое затопление отсеков носовой части, распространившееся на 30 с лишним метров длины корабля, включая носовой погреб главного калибра, хранилище боевых зарядных отделений торпед и помещение гирокомпаса. Корабль получил крен 15° на левый борт, который впоследствии удалось уменьшить контрзатоплениями. Временно пропала электроэнергия, однако зенитные автоматы не пострадали, а машины вскоре были готовы дать ход. Поскольку над эпицентром взрыва располагались кубрики, в которых спали матросы, потери экипажа оказались тяжелыми — погибло 66 человек, в основном — от отравления угарными газами.

Хотя гибель кораблю не угрожала, его боеспособность серьезно пострадала, и дальнейшее пребывание у берегов Нормандии не имело смысла. Голландский буксир «Зварте Зее» отвел его в Портсмут. Ремонт начался незамедлительно, однако его объем решено было ограничить самым необходимым для обеспечения плавучести. 30 августа 1944 года «Альбатрос» официально вывели в резерв. В ноябре он вернулся в строй в качестве блокшива и плавучей базы катеров-тральщиков, расчищавших подходы к Портсмуту, прослужив в этой роли до июля 1945 года. Месяцем позже окончательно списанный корабль отбуксировали в Фалмут и перевели в так называемый «необслуживаемый резерв» (фактически, поставили в отстой), а вскоре внесли в список судов, подлежащих утилизации.

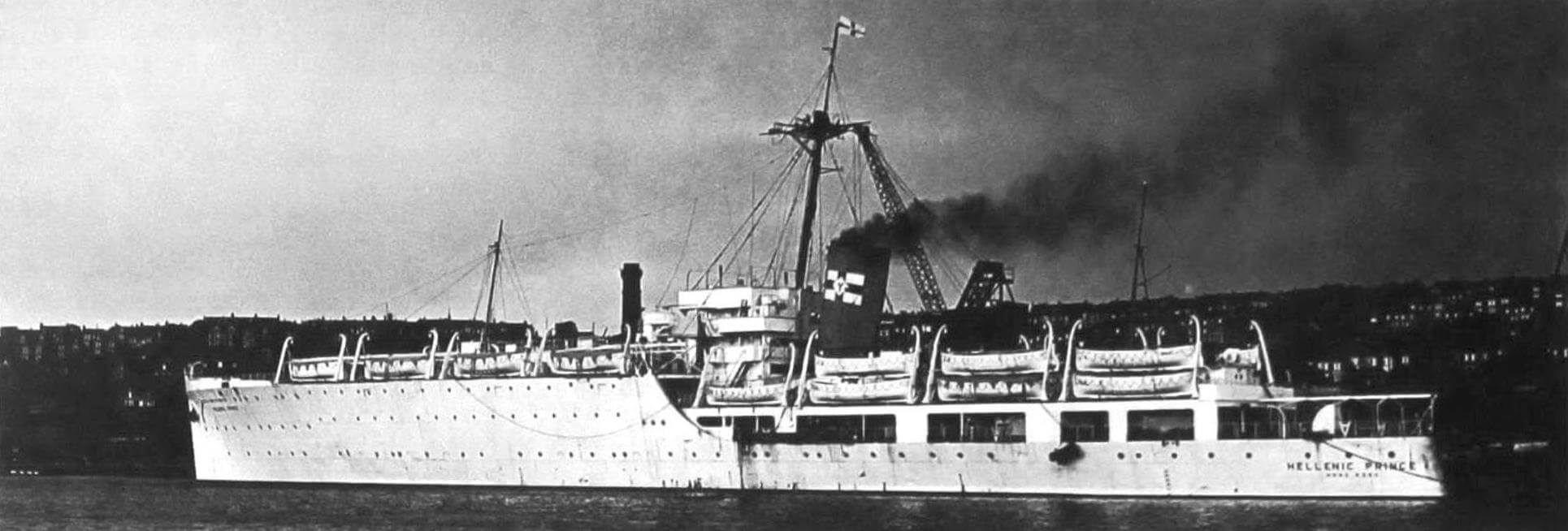

Однако судьба оказалась благосклонной к бывшему австралийскому авианосцу. 19 августа 1946 года его выкупила «Юго-Западная пароходная компания» (South Western Steam Navigation Company), намеревавшаяся переоборудовать его в плавучее казино. Ему даже выбрали новое название «Прайд оф Торки» («Pride of Torquay»). К сожалению, от этих планов пришлось отказаться, но 21 ноября 1947 года корабль за 185 тысяч фунтов стерлингов приобрел греко-британский консорциум «Яннаулатос Груп». В начале следующего года «Альбатрос» прибыл на верфь «Барри Док» в Уэльсе для переоборудования в пассажирское судно для перевозки иммигрантов по проекту Ч.Х. Берри, получив новое наименование «Хелленик Принс» («Hellenic Prince»). В частности, на борту судна оборудовали два госпиталя и изолятор для детей.

Переоборудование стоимостью около 200 тысяч фунтов стерлингов завершилось в конце 1949 года, и «Хелленик Принс» был зафрахтован Международной Организацией Беженцев для перевозки перемещенных лиц из Европы в Австралию и Новую Зеландию. 17 октября 1949 года он вышел из Барри в Неаполь, где принял на борт тысячу иммигрантов, чтобы доставить их в Австралию. Он прибыл в Сидней, завершив свой первый вояж, 5 декабря 1949 года Впоследствии состоялось еще несколько подобных рейсов.

В 1953 году «Хелленик Принс» был зафрахтован британским правительством для перевозки войск в Кению для подавления восстания Мау-Мау. Вскоре после этого он сел на мель неподалеку от порта Килиндини, но был снят с нее и ушел на ремонт в Коломбо. Однако после осмотра повреждений от восстановления старого судна отказались 12 августа 1954 года его продали на слом за 60 000 фунтов стерлингов и в следующем году разобрали в Гонконге.

Так завершилась карьера «Альбатроса», вошедшего в историю как первый авианосец Королевского Австралийского флота и единственный британский корабль, специально созданный в качестве гидроавианосца За участие во Второй мировой войне он удостоился двух Боевых отличий: за действия в Атлантике в 1939-1942 годах и за вторжение в Нормандию. Его имя 31 августа 1948 года было передано морской авиационной станции в Наура (штат Новый Южный Уэльс).

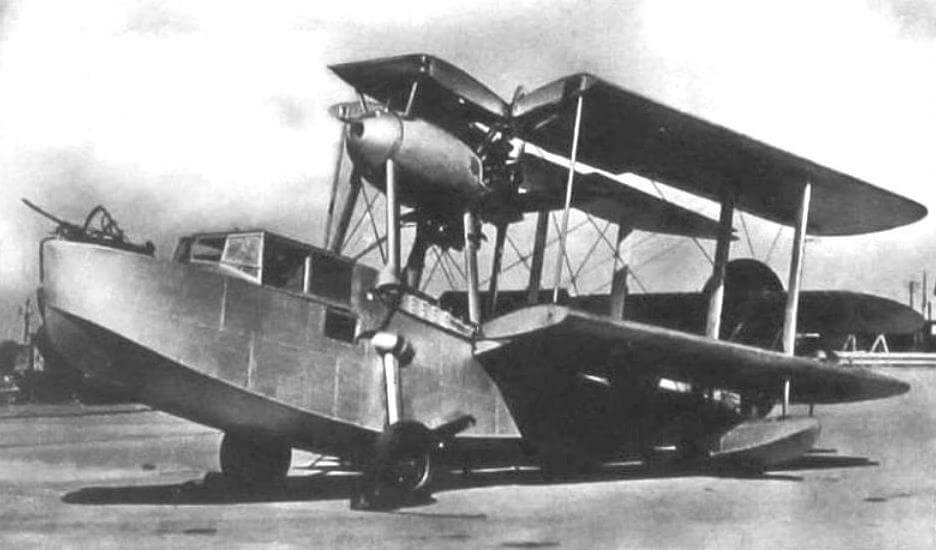

Supermarine «Seagull» III

Амфибия Супермарин «Сигалл» разрабатывалась по выданному в 1922 году заказу Министерства авиации на самолет-разведчик палубного и катапультного базирования. Прототип «Сигалл» Mk.l был облетан в том же году. Он представлял собой летающую лодку-биплан с деревянным фюзеляжем овального сечения, в носовой части которого имелась накладка лодкообразной формы, и складывающимся крылом, а убирающееся колесное шасси обеспечивало ему амфибийные возможности. Самолет оснащался двигателем Нэпир «Лайон» II мощностью 480 л.с. В отличие от большинства летающих лодок того времени, имел тянущий, а не толкающий пропеллер.

В 1923 году последовал заказ на 23 серийных «Сигалл» Mk.ll, оснащенных рядным 12-цилиндровым двигателем Нэпир «Лайон» IIIB мощностью 450 л.с. Экипаж состоял из пилота, наблюдателя и радиста.

| Назначение | трехместный разведчик |

| Вес пустого, кг | 1770 |

| Взлетный вес, кг | 2573 |

| Длина, м | 11,3 |

| Размах, м | 14,0 |

| Высота, м | 4,11 |

| Площадь крыльев, м2 | 55,1 |

| Двигатель | Napier «Lion» V (492 л.с.) |

| Скорость макс., км/ч | 173 |

| Набор высоты | 1500 м за 11 мин |

| Вооружение | 1х7,69-мм пулемет «Lewis» в задней кабине |

В 1926 году для Королевского Австралийского флота была выпущена серия из шести «Сигалл» Mk.III. Они практически не отличались от прототипа, но оснащались двигателем Нэпир «Лайон» V той же мощности. Машины не пользовались популярностью: их конструкция оказалась весьма хлипкой, на воде летающая лодка «сидела свиньей» (имела дифферент на нос), а кабина пилота постоянно заливалась.

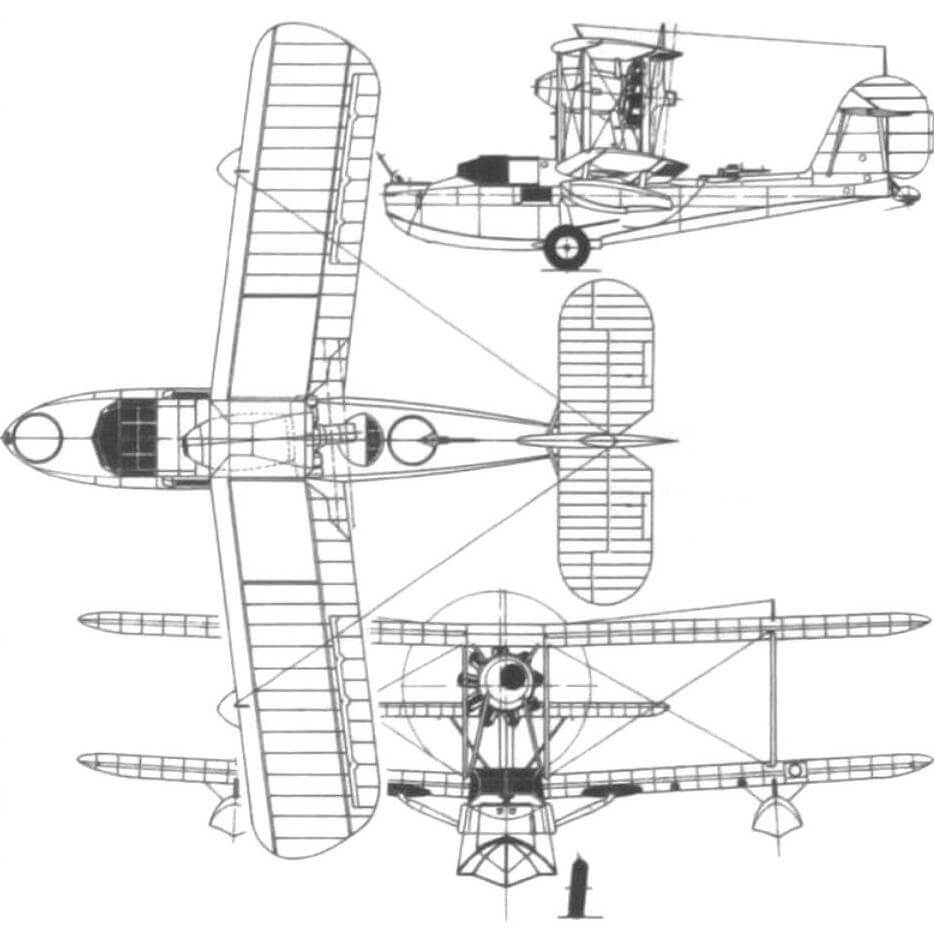

Supermarine «Walrus»

«Сигалл» Mk.lll не устраивал руководство Королевского Австралийского флота, поскольку не был приспособлен для базирования на катапультах крупных надводных кораблей. Этот недостаток был устранен в следующей модели, получившей обозначение «Сигалл» Mk.V. Прототип поднялся в воздух 21 июня 1933 года. От предшественника он отличался металлическим фюзеляжем с закрытой кабиной для пилота и наблюдателя, а также толкающим, а не тянущим винтом.

| Назначение | трехместный разведчик |

| Вес пустого, кг | 2225 |

| Взлетный вес, кг | 3268 |

| Длина, м | 11,35 |

| Размах, м | 13,97 (в сложенном виде — 5,46) |

| Высота, м | 4,65 |

| Площадь крыльев, м2 | 56,67 |

| Двигатель | Bristol «Pegasus IIM2» (635 л.с.) |

| Скорость макс., км/ч | 250 (на высоте 1500 м) |

| Набор высоты | 1500 м за 5,5 мин; 4500 м за 28 мин |

| Дальность, мили/км | 444/820 |

| Потолок, м | 5200 |

| Вооружение | два-три 7,71-мм пулемета, шесть 100-фнт бомб |

В августе 1934 года правительство Австралии выдало заказ на 24 самолета, и только 4 апреля 1935 года британское Министерство авиации заказало 12 экземпляров амфибии, которой присвоили новое наименование «Уолрус» Мк.I, а с марта 1936 года развернулось массовое строительство, продолжавшееся до января 1944 года. Всего было построено 743 экземпляра этой удачной машины, включая вариант Мк. II, оснащавшийся более мощным двигателем Бристоль «Пегасус VI» (775 л.с.). В годы Второй мировой войны «Уолрус» был основным катапультным разведчиком линкоров и крейсеров Королевского флота, а также состоял на вооружении в Турции. Аргентине. Ирландии и Португалии.

Тактико-технические характеристики гидроавианосца «Albatross»

Водоизмещение:

стандартное 4800 т

полное 6350 т

Размерения:

длина между перпендикулярами 128,65 м

длина наибольшая 135,25 м

ширина по ватерлинии 17,7 м

ширина по булям 18,5 м

ширина по спонсонам 23,7 м

осадка наибольшая 5,5 м

Энергетическая установка: 4 паровых котла «Yarrow» 2 турбозубчатых агрегата «Parsons»

мощность 12 000 л.с.

скорость хода 22 уз

Запас топлива: 942 (норм.) — 997 (полн.) т

Дальность плавания: 4280 (22) или 7900 (10) миль

Вооружение:

4 — 120-мм/40 зенитных орудия Mk.VIII;

2 — 40-мм/40 автомата;

4 — 47-мм салютных пушки;

24 — 7,7-мм пулемета;

1 катапульта, 9 самолетов

Экипаж (в т.ч. офицеры): 404 (29) чел. + 46 (8) чел. авиагруппа

Сергей ПАТЯНИН