Одним из важнейших для мировой экономики (да и политического развития огромных территорий) в XIX веке стало строительство Суэцкого канала. Он заметно сократил морской путь из Европы в Индию, на Дальний Восток, в Австралию и к восточным берегам Африки. Перевозки стали намного дешевле, товарооборот существенно возрос.

Постройку канала, несмотря на отсутствие системы шлюзов, нужно признать грандиозным предприятием — очень уж большим оказался объем земляных работ Велись они в крайне «недоброжелательной» к людям местности, причем землечерпалки и прочие чудеса техники появились лишь в конце строительства, а до этого все делали вручную согнанные по приказу египетских властей феллахи. Всего длина канала составила более 170 км, из которых 161 км — по Суэцкому перешейку, плюс морская часть в Средиземном море и Суэцком заливе. Работы оказались очень трудоемкими, достаточно сказать, что пришлось переместить свыше 75 млн т грунта (при том, что создатели проекта использовали в интересах дела ряд особенностей рельефа).

О постройке канала, призванного соединить Средиземное море с Красным, французский император Наполеон III договорился с властями Османской империи в период Крымской войны (Египет был вассальным государством по отношению к Турции). Немалую роль в этом сыграли дружеские отношения между инициатором начала работ Ф. де Лессепсом и правителем Египта хедивом Саид-пашой. В 1859 г. Лессепс основал в Париже Всеобщую компанию Суэцкого канала, которая вскоре начала работы. Организация столь масштабного предприятия оказалась непростым делом, но Лессепс сумел справиться со всеми трудностями. Неудивительно, что при организации торжеств в честь открытия канала именно Франции было уделено особое внимание…

Яхта для императора

Когда на смену Первой империи Наполеона во Франции пришла монархия, особого внимания королевским яхтам не уделялось. Доходило до курьезов: спущенное на воду в 1842 году 375-тонное колесное авизо «Comte d’Eu», предназначенное для летних путешествий в замок Э, оказалось «дефектным». Его механизмы оказались слабыми и ненадежными, а остойчивость («stability») неудовлетворительной. В результате предназначенные для королевского комфорта «излишества» с корабля убрали, а его перечислили в «рядовые» авизо с переименованием в «Vedette». Но даже в этом качестве экс-яхта оказалась слабосильной. Когда в августе 1844 года у берегов Марокко сел на мель французский пароходо-фрегат «Groenland» — он использовался в качестве войскового транспорта — «Vedette» оказался не способен оказать помощь как раз из-за слабости машины.

При этом флот французские «верхи» рассматривали не только как чисто военное средство, но и как показатель престижа. Историк, журналист и видный политический деятель Адольф Тьер (впоследствии — первый президент Третьей республики) в 1840 году сказал: «Франция должна располагать флотом, способным заставить ее уважать».

После прихода к власти Шарля Луи Наполеона Бонапарта (Charles Louis Napoleon Bonaparte; племянник Наполеона I) — сперва в качестве президента Второй республики в декабре 1848 года, в конце 1852 года ставшего императором Наполеоном III — отношение к внешним атрибутам могущества стало еще более трепетным. Одним из показателей престижа державы в то время считались яхты монархов, и новоявленный император счел, что имевшиеся в его распоряжении суда для этого не подходят.

И вскоре после окончания Крымской войны выдающемуся кораблестроителю Дюпюи де Лому был дан заказ на проектирование большой, комфортабельной и быстроходной императорской яхты. Нужно отметить, что Дюпюи де Лом был человеком самых разносторонних талантов, а в историю кораблестроения он вошел как создатель первого быстроходного винтового корабля «Napoleon» и первого мореходного броненосца «La Gloire». И с новой задачей «морской архитектор» справился блестяще.

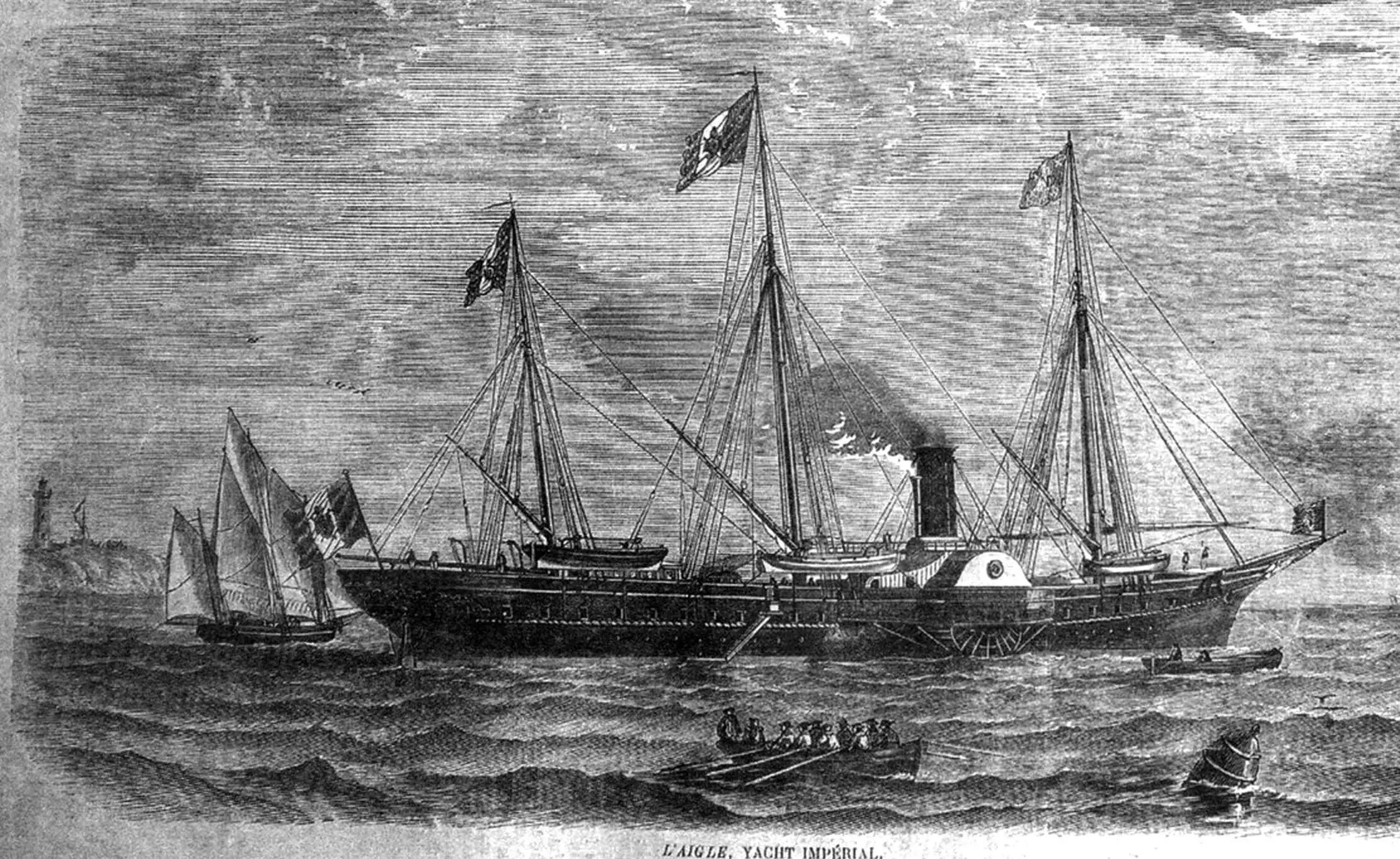

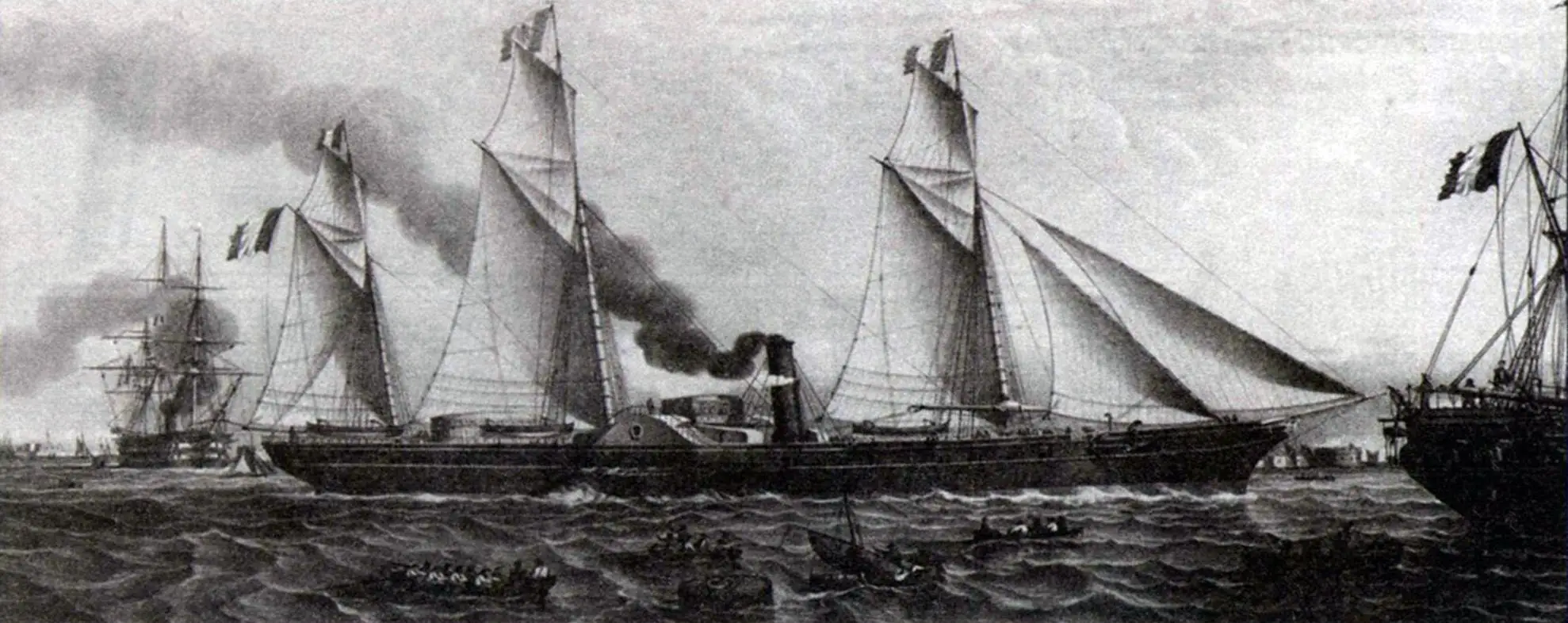

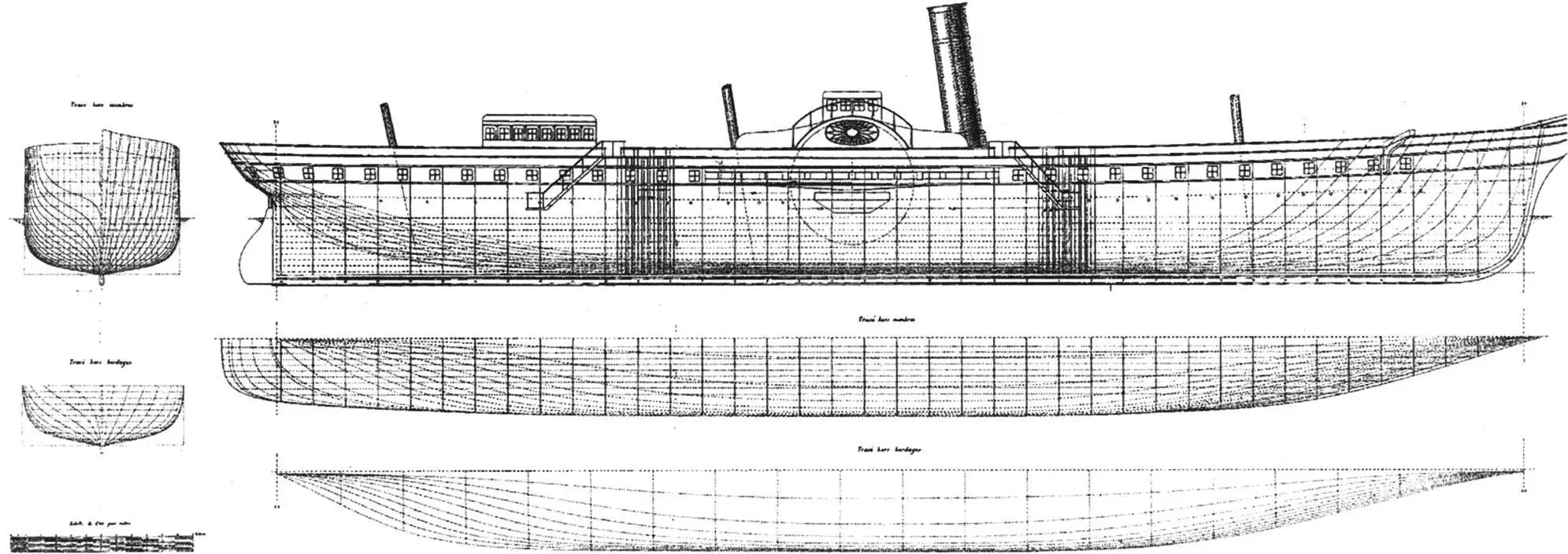

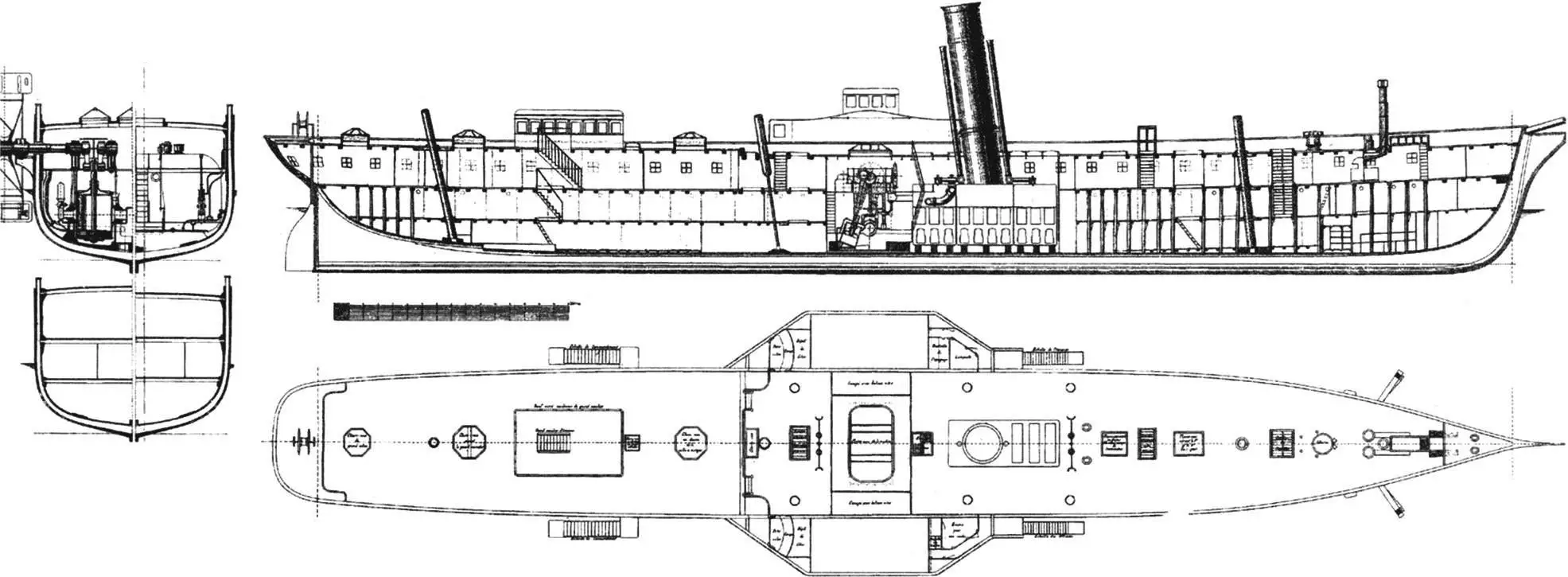

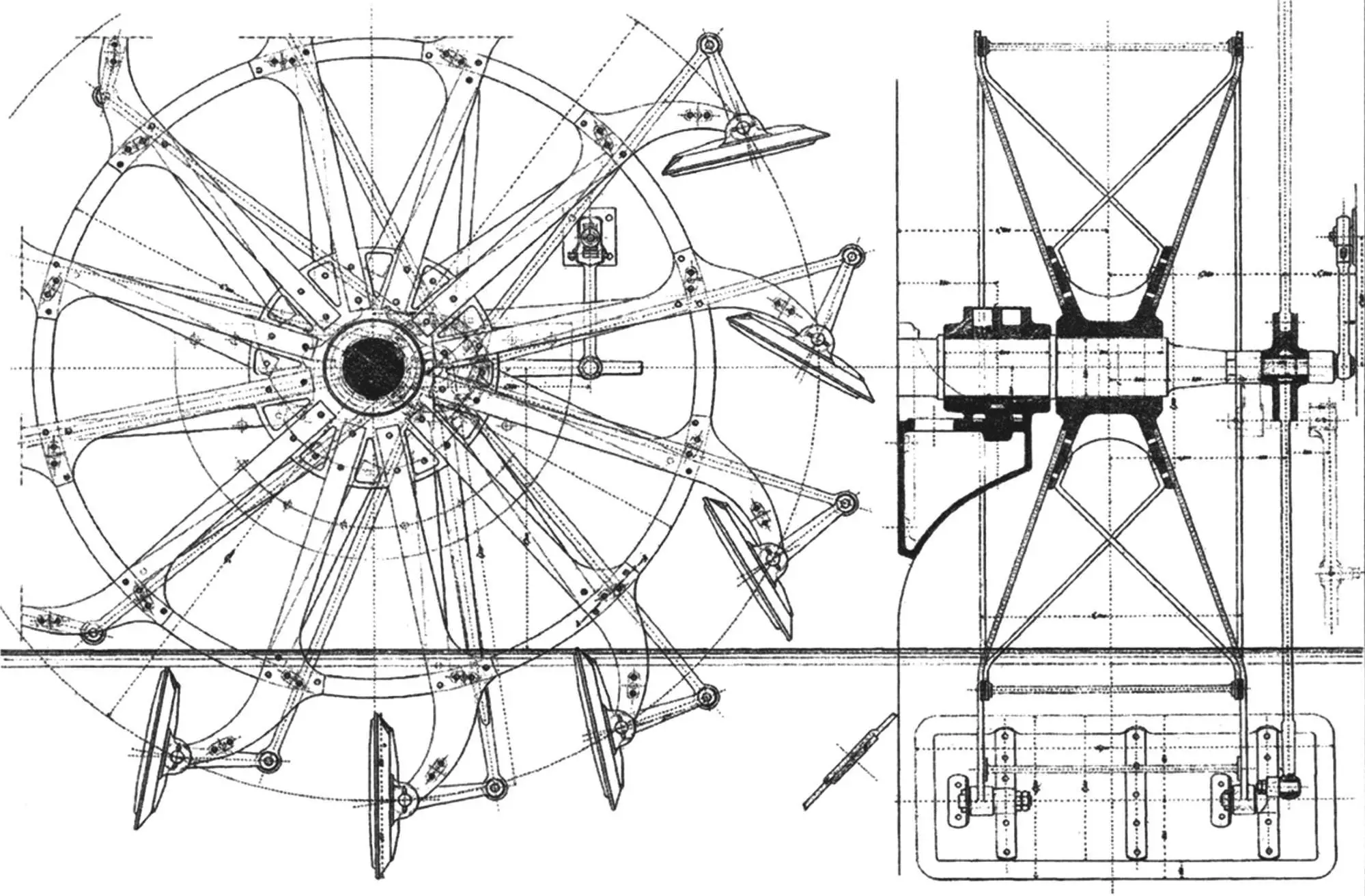

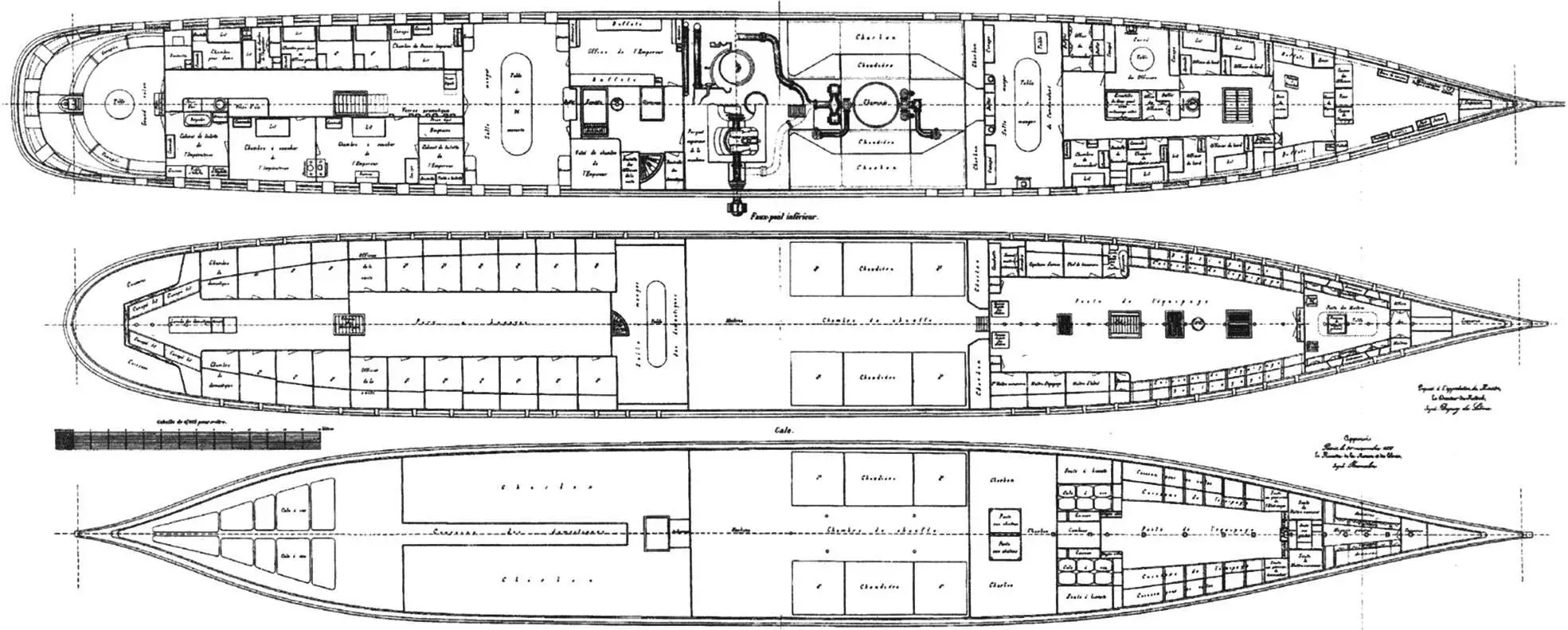

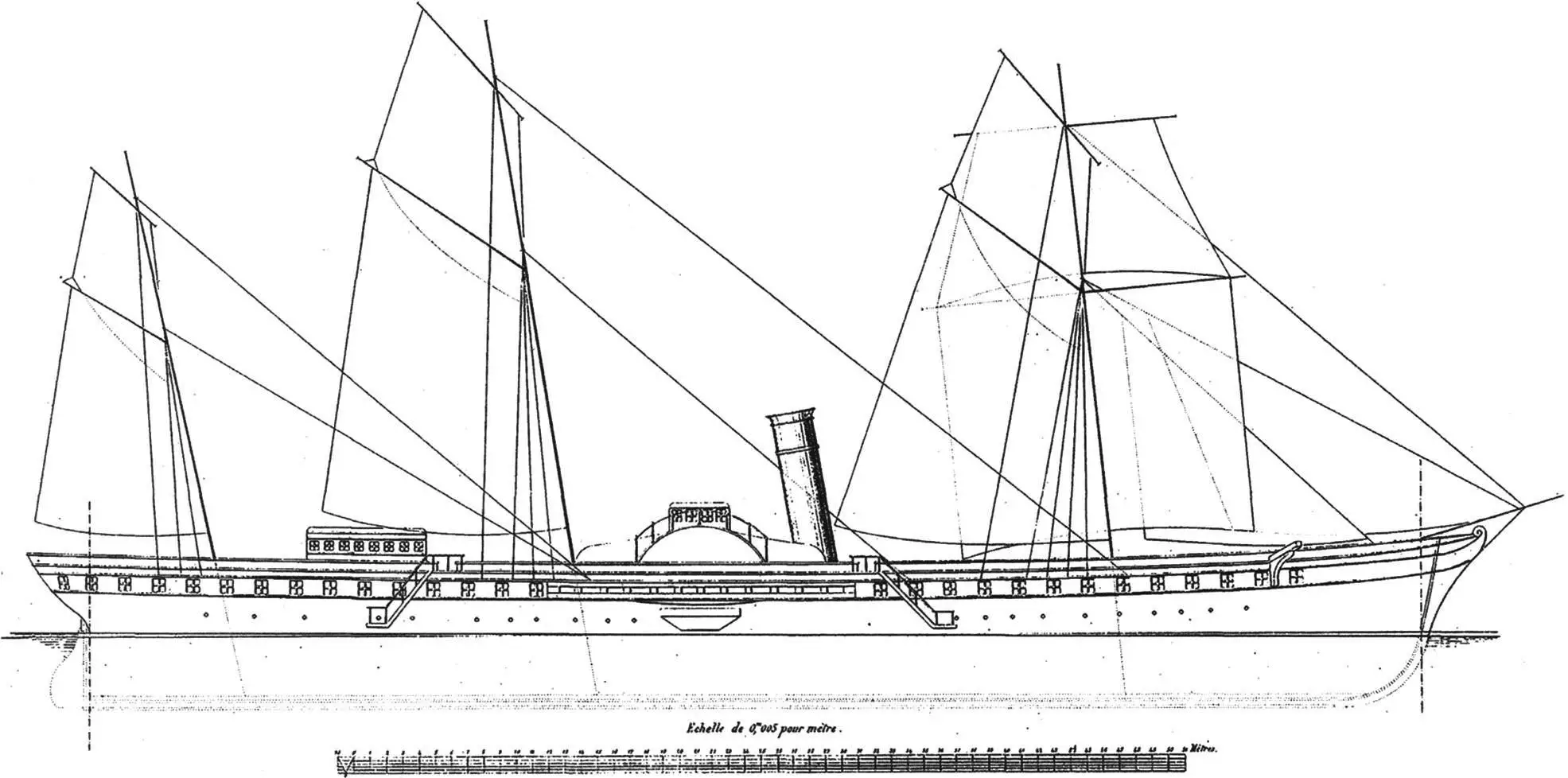

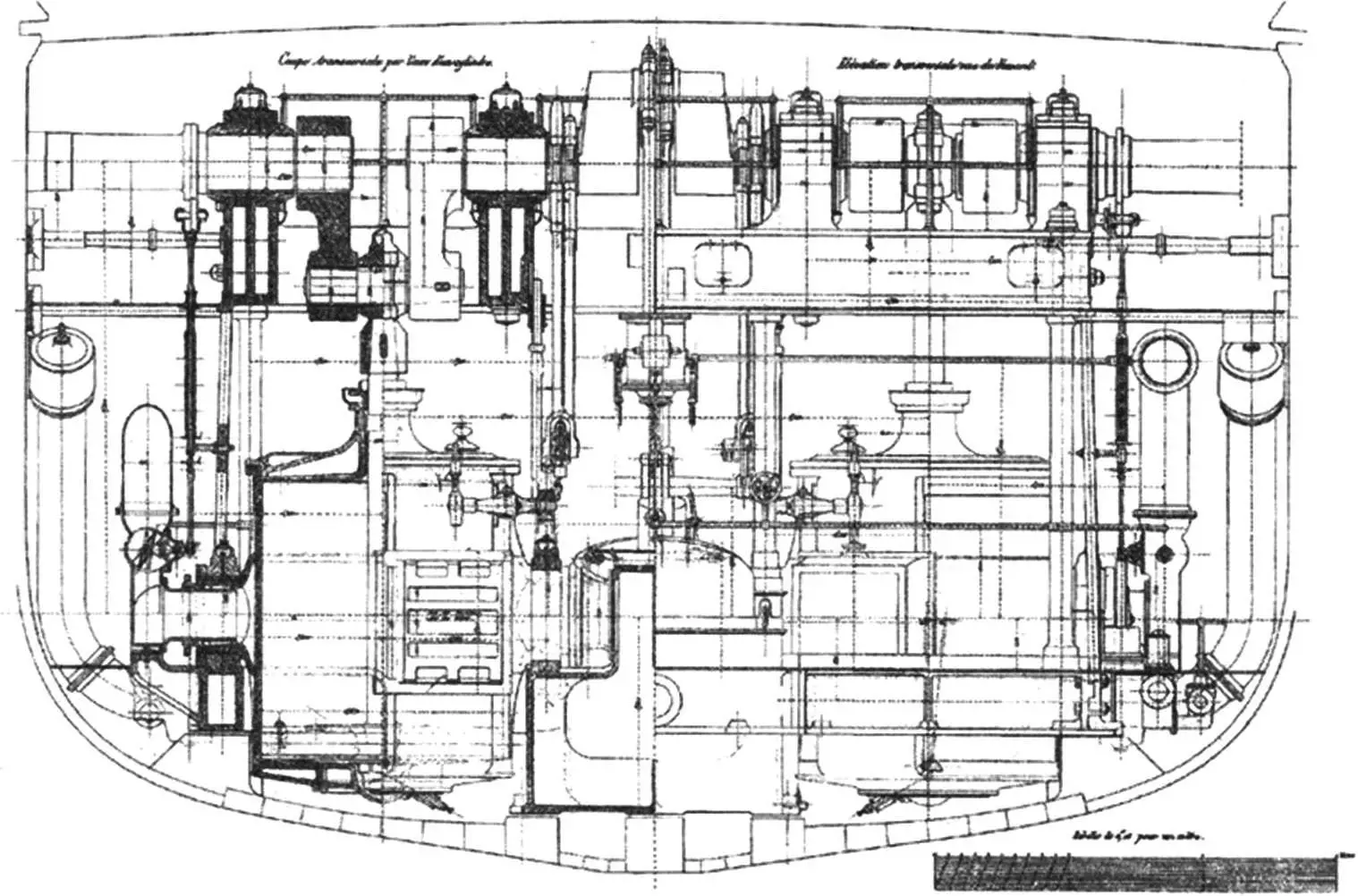

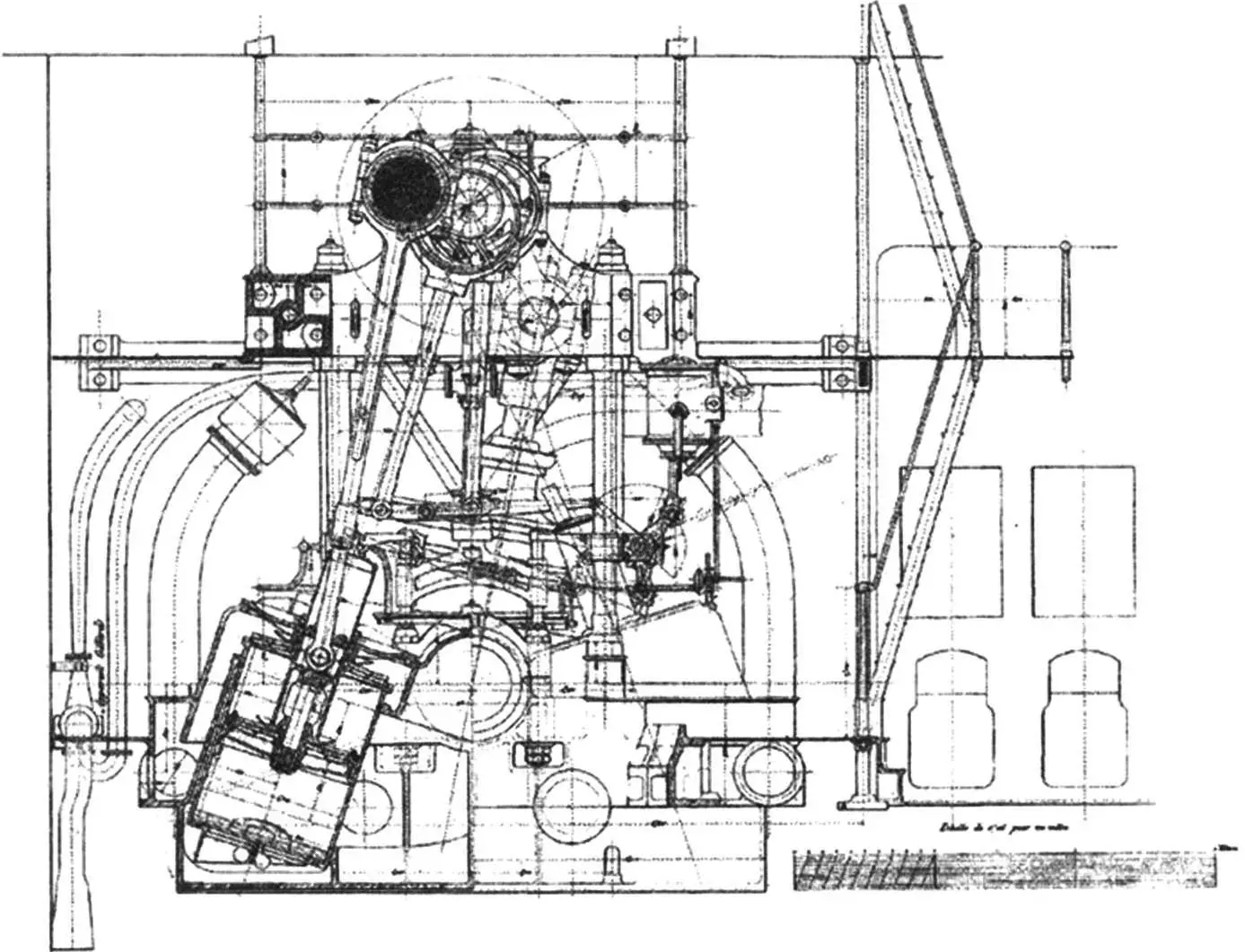

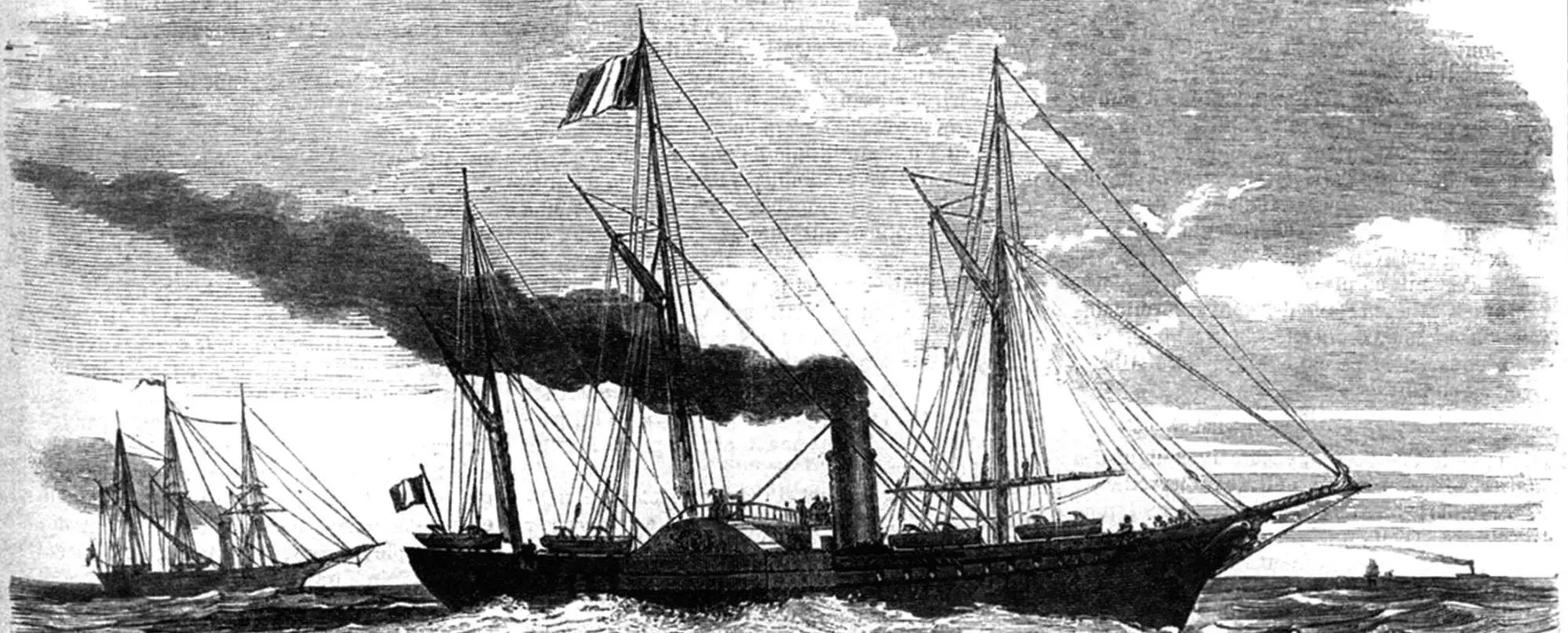

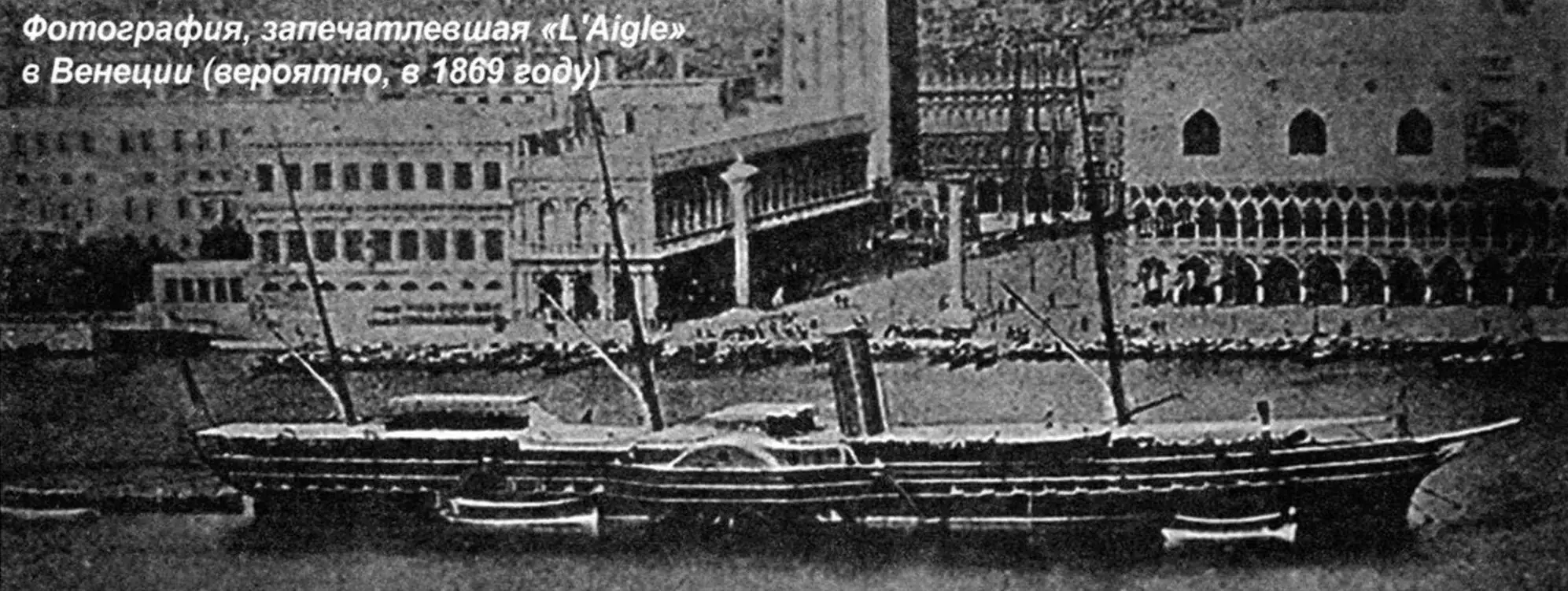

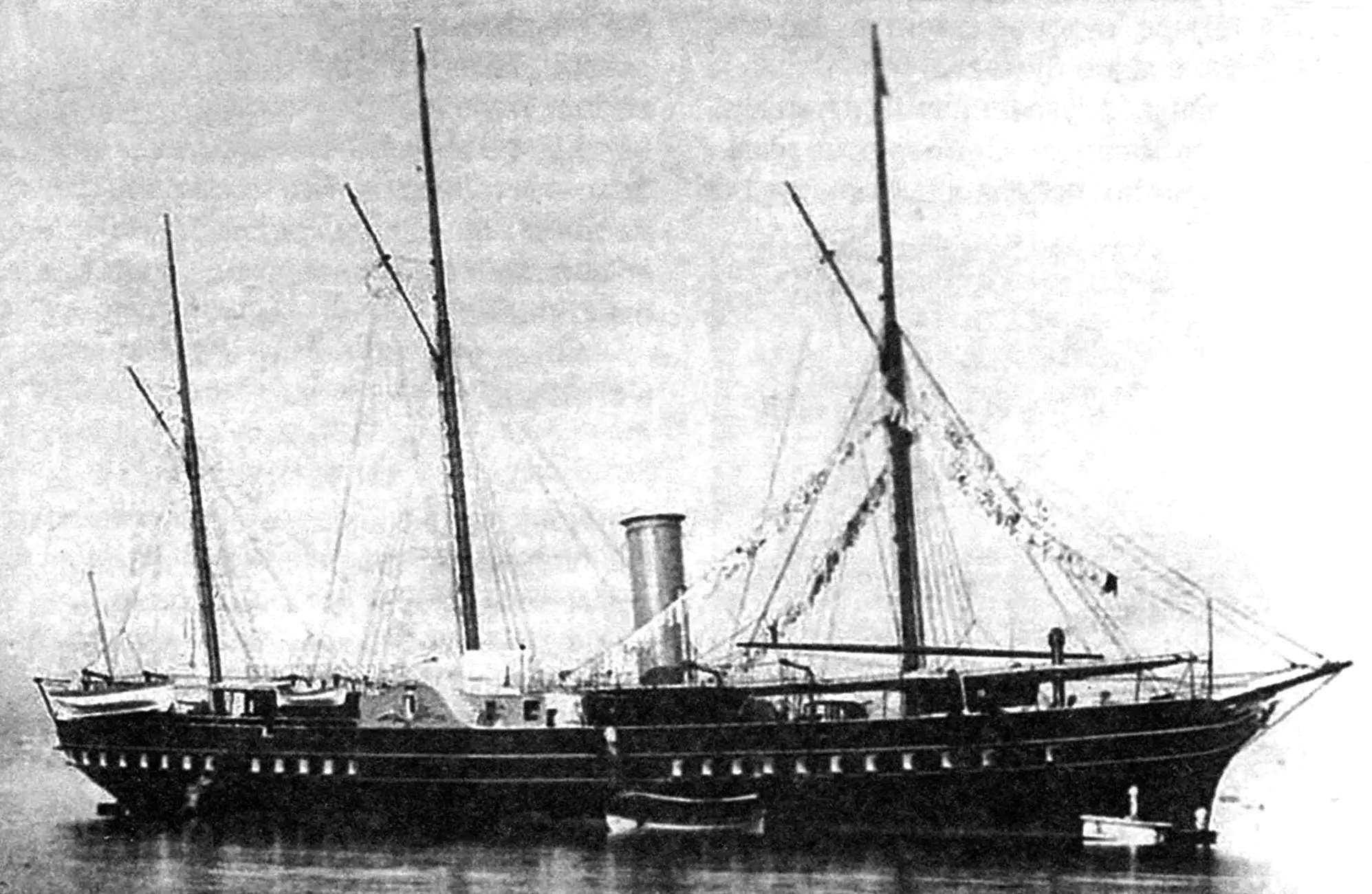

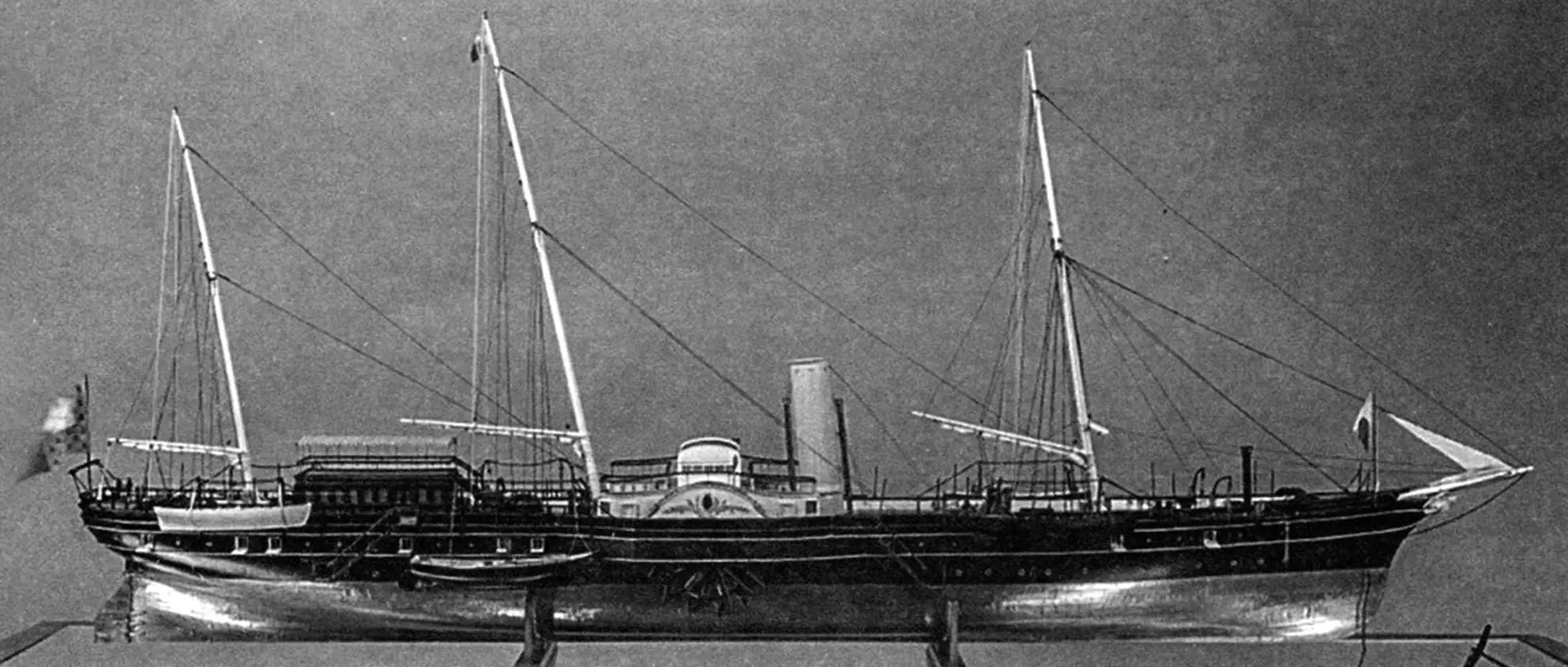

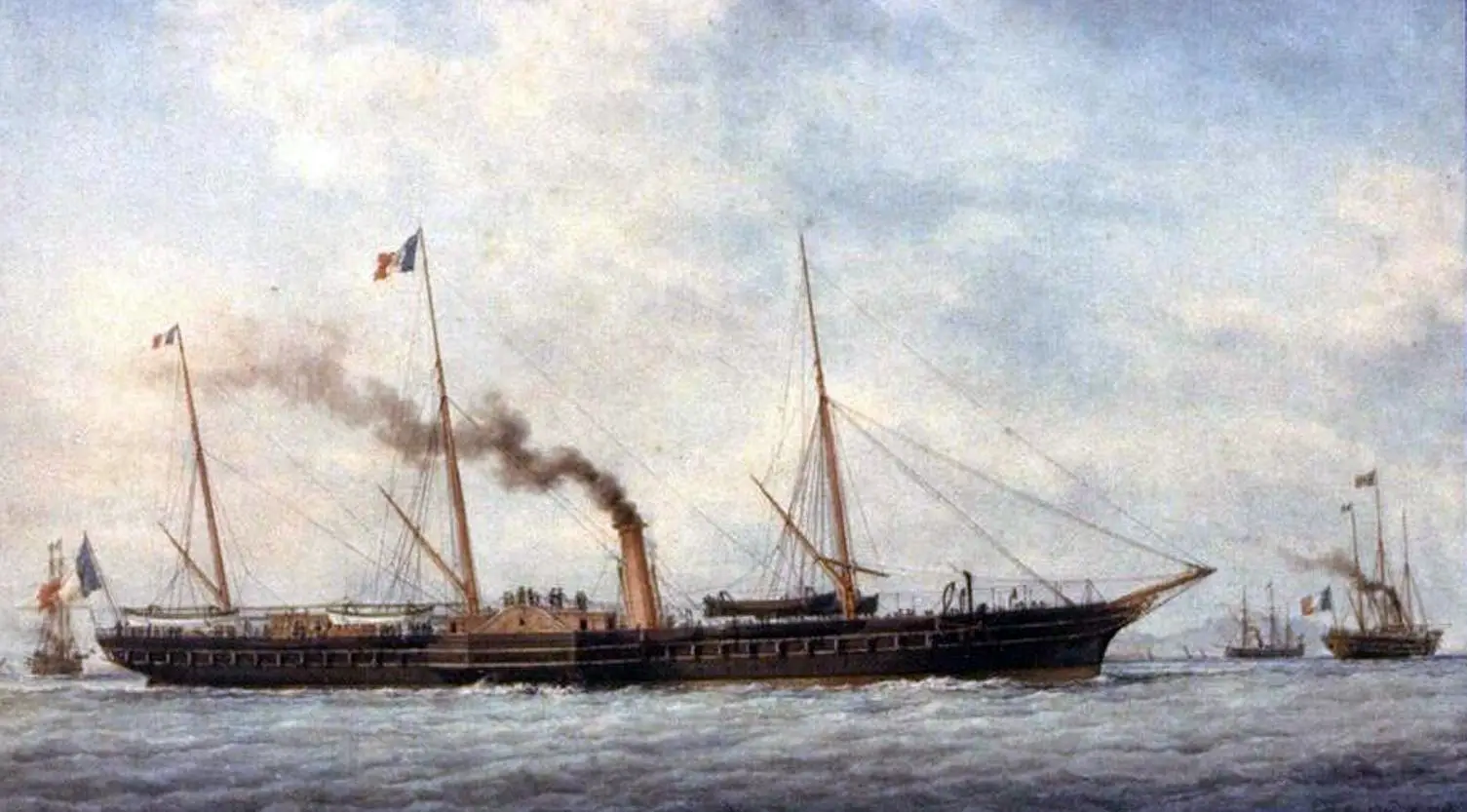

Яхту заложили на верфи в Шербуре в декабре 1857 года, в следующем году спустили на воду и сдали флоту летом 1859 года. Название «L’Aigle» («Орел») она получила в марте 1858 года, когда ранее носившее это наименование авизо «превратилось» в «Epervier». Яхта имела деревянный корпус «стандартного» корветского типа, однако в соответствии с назначением несла скромное артиллерийское вооружение всего из двух орудий. Машина, изготовленная фирмой Mazeline (двухцилиндровая, с ходом поршня 1,8 м) приводила в движение бортовые гребные колеса диаметром 9 м. Скорость под парами достигала 15 уз — очень хороший показатель для своего времени. Достаточно сказать, что ни одно французское авизо тогда подобной скорости не развивало. Естественно, что яхта несла и парусную оснастку: согласно схеме, на фок-мачте могли ставиться и прямые, и косые паруса, на фок- и бизань-мачте — только косые, те. в современных терминах это была баркентина. Однако на рисунках и картинах «L’Aigle» изображается только с косыми парусами, что соответствует шхуне.

Строители «Орла» позаботились о том, чтобы его пассажирам был предоставлен максимально возможный комфорт; яхта отличалась роскошной отделкой, причем (это современники отмечали особо) умело сочетавшейся с изяществом внутреннего убранства. Заслуга в этом в основном принадлежала Александру Фурдинуа, которого французские авторы называли «любимым краснодеревщиком императора и императрицы».

Из плаваний «L’Aigle» с императором на борту нужно отметить два визита Наполеона III в Алжир. Первое из них состоялось в сентябре 1860 года и сопровождалось заходом на Корсику, где племянника обожаемого корсиканцами Наполеона Бонапарта встретили с восторгом. Второе путешествие в Алжир датируется маем 1865 года; в обоих случаях яхта отправлялась в море из Марселя. Но «звездный час» «Орла» настал в 1869 году.

Открытие Суэцкого канала

Когда в 1869 г. египетский хедив (вице-король) Исмаил-паша решил отметить открытие Суэцкого канала пышными торжествами, на них пригласили множество иностранных гостей. Впрочем, немалое число иностранцев решило воспользоваться гостеприимством хедива и прибыло без приглашений, движимое любопытством. Торжества почтили своим присутствием император Австро-Венгрии Франц Иосиф I, которого сопровождал министр-президент венгерского правительства граф Дьюла Андраши, наследник прусского престола (кронпринц) Фридрих, голландский принц с принцессой. Поскольку большой вклад в политическое и финансовое обеспечение проекта внесла Франция, то и Вторая империя была представлена на высшем уровне — на яхте «L’Aigle» в Порт-Саид прибыла супруга Наполеона III императрица Евгения, которую сопровождал сын Наполеон Эжен.

Непосредственная подготовка к торжествам началась 15 ноября, когда на рейде Порт-Саида, «средиземноморских ворот» Суэцкого канала, собралась огромная флотилия из кораблей и судов под флагами многих стран — французскими, британскими, российскими, турецкими, датскими и т.д. Хедив, демонстрируя уважение к Франции и галантность по отношению к императрице, решил, что именно ее яхта должна будет вести колонну судов во время плавания по новому водному пути. Собственной яхте хедива, носившей название «Mahroussa», отводилось более скромное место в колонне!

Торжества в Порт-Саиде начались 16 ноября, происходили торжественные приемы, с кораблей гремели салюты и, по воспоминаниям очевидца, «вечером все суда и рейд загорались фонарями, фальшфейерами и ракетами». Однако главный организатор строительства канала, Ф. де Лессепс, был близок к панике — он получил сообщение, что углубить фарватер до требуемых 8 м удалось далеко не везде. Тем не менее, на следующий день огромный караван из более чем 40 вымпелов начал движение в направлении Красного моря. Хотя не обошлось без задержек и нервотрепки для всех организаторов этого феерического празднества, серьезных неприятностей удалось избежать.

Часто пишут, что именно яхта «L’Aigle» с императрицей Евгенией и Де Лессепсом на борту стала первым судном, прошедшим новым каналом с момента его официального открытия. На самом же деле это не совсем верно: первым, к огромному неудовольствию и разочарованию французов и египтян стал корабль британского Королевского флота — канонерская лодка (точнее, gun vessel, в российском флоте точного соответствия этому классу кораблей не имелось) «Newport». Командовавший ей кэптен Джордж Нэрс смог в ночь перед началом торжественного прохода поставить свой корабль так, что обойти его было просто невозможно, а потому и пришлось отправить вперед — на некотором расстоянии от основного каравана.

За свой «подвиг» кэптен получил от Лондона выговор, но при этом — неофициальные поздравления от Адмиралтейства. Нам же Джордж Нэрс известен как выдающийся мореплаватель, отличившийся, в том числе, и в исследованиях Арктики. Любопытно, но и его «Newport» впоследствии стал знаменитым судном полярных исследователей — сперва как британская «Pandora» и «Blencathra», а уже в XX веке как российская «Святая Анна» (экспедиционное судно Г.Л. Брусилова).

Делегацию Российской империи в ноябре 1869 г. возглавлял брат царя великий князь Михаил. В ее состав входили посол в Турции граф Н.П. Игнатьев, директора Российского общества пароходства и торговли Н.М. Чихачев и Н.Н. Сущев, писатель В.А. Соллогуб, художник И.К. Айвазовский (его заданием значилось официальное поручение «запечатлеть на полотнах церемониал открытия и сам канал») и другие.

В Порт-Саиде стояли на якорях русские пароходы «Владимир» и «Коцебу», принял участие в торжествах и небольшой отряд кораблей под Андреевским флагом — балтийский клипер «Яхонт» (на нем держал флаг контр-адмирал И.И. Бутаков) и черноморская шхуна «Псезуапе». Именно эта вооруженная винтовая шхуна стала первым российским кораблем, прошедшим из Средиземного моря в Красное по еще не до конца готовому Суэцкому каналу.

Любопытный момент: в то время как военные моряки и политики в России очень серьезно и с должным пониманием отнеслись к его открытию, корреспонденты и предприниматели оценить новые перспективы не сумели. Находившийся на борту «Коцебу» журналист К. Скальковский, писавший репортажи для «Санкт-Петербургских ведомостей», даже предположил, что вложенные в канал средства никогда не окупятся, а акционеры понесут огромные убытки. Можно вспомнить и о безуспешных попытках Фердинанда Лессепса в 1856 г. найти среди русских промышленников инвесторов, готовых участвовать в финансировании строительства. Интерес тогда проявил лишь один из создателей РОПиТ и его первый директор Н.А. Новосельский, но и он денег вкладывать в «сомнительное предприятие» не рискнул.

Недельные торжества обошлись хедиву в огромную по тем временам сумму — 28 млн золотых франков. При этом вся восточная роскошь в странном сочетании с наспех сооруженными балаганами и деревянными подражаниями древним обелискам производила на европейцев странное впечатление…

Крах Второй Империи: «бедствия и последствия»

Несмотря на провал «мексиканской авантюры», престиж Империи и лично Наполеона III к 1870 году оставался высоким. Государство заслуженно считалось экономически развитым и финансово состоятельным, обладало многочисленной армией и мощным военным флотом. И сам император, и политическая элита, да все французское общество не сомневались в способности страны одолеть любого противника. Подобная самоуверенность привела к тому, что не слишком значительный дипломатический конфликт с Пруссией перерос в открытую войну. В историю она вошла под названием Франкопрусской, хотя на самом деле на стороне последней сражались все германские государства, а их вклад в общее дело следует признать весьма значительным.

Франция объявила войну Пруссии 19 июля 1870 года, а уже в первый день сентября после ряда «локальных» неудач армия Империи потерпела сокрушительное поражение в сражении при Седане. В результате Седанской катастрофы Наполеон III оказался в плену, а известия о столь сокрушительном разгроме привело к массовым народным выступлениям в Париже, падению Второй империи и появлению на политической карте мира новой республики (между прочим, при капитуляции Меца 27 октября в плен попало намного больше французских солдат, чем в Седане!). Императрица с сыном бежали в Англию, где впоследствии к ним присоединился отпущенный из плена экс-император.

К началу войны военно-морские силы Франции были многочисленными, хорошо оснащенными и для своего времени весьма совершенными технически. Они заметно превосходили флот Северогерманского Союза, а потому немцы в большие сражения с неприятелем вступать и не собирались. Французские авторы, приводя списки своего флота по состоянию на июль 1870 года, главную императорскую яхту «L’Aigle» упоминают в «едином строю» с колесными корветами «Eumenide», «Catinat», «Coligny», «Tanger» и «Tisiphone». Ни в каких активных действиях «Орел» задействован не был — в отличие от своего немецкого «коллеги», яхты «Grille»/«Сверчок» (см. «Моделист-конструктор» № 1-2023).

Французский флот в ходе войны, скажем прямо, славы не снискал. Моряки храбро сражались на суше, канонерские лодки и плавбатареи участвовали в боях на реках, на море же единственным достойным упоминания столкновением оказалась «битва» у Гаваны между французским авизо «Bouvet» и немецкой канлодкой «Meteor». О том, что происходило после заключения мира, французские морские историки пишут: «В целом республика не будет уделять первоочередного внимания содержанию и усилению военно-морского флота, который почти не играл роли во время войны 1870-1871 гг. Таким образом, он будет медленно приходить в упадок, поскольку в основном станет использоваться для защиты колониальных интересов» (статья «La marine francaise dans la guerre de 1870-1871» в журнале «Navires & Histoire» №118; перевод Н.Л. Красковского).

Поскольку монархия пала, то и императорская яхта стране больше не требовалась. А посему «L’Aigle» перечисли в канонерские лодки, а 31 мая 1873 года корабль стал значиться корветом. Он также получил новое название — «Le Rapide».

Путешествие персидского шаха

По иронии судьбы корвету довелось в том же 1873 году вновь стать на несколько часов яхтой для коронованной особы. Дело в том, что в то время в большое путешествие по европейским странам отправился правитель Персии Насер ад-Дин Шах (Наср-эд-дин-шах). Из своей столицы он добрался до порта Энзели, оттуда по Каспию на российском пароходе — в Астрахань. Далее, побывав в Петербурге и посетив по дороге еще несколько стран, азиатский монарх оказался в Лондоне. В Соединенном Королевстве — как, впрочем, и везде — шаху был оказан весьма радушный прием. В честь высокого гостя британцы даже переименовали находившийся в постройке большой безбронный фрегат «Blonde». Корабль получил название «Shah», и вошел в историю как участник боя с мятежным перуанским броненосцем «Huascar» в мае 1879 года. В ходе этой баталии моряки Королевского флота впервые в мире применили торпедное оружие, правда, успеха не добились.

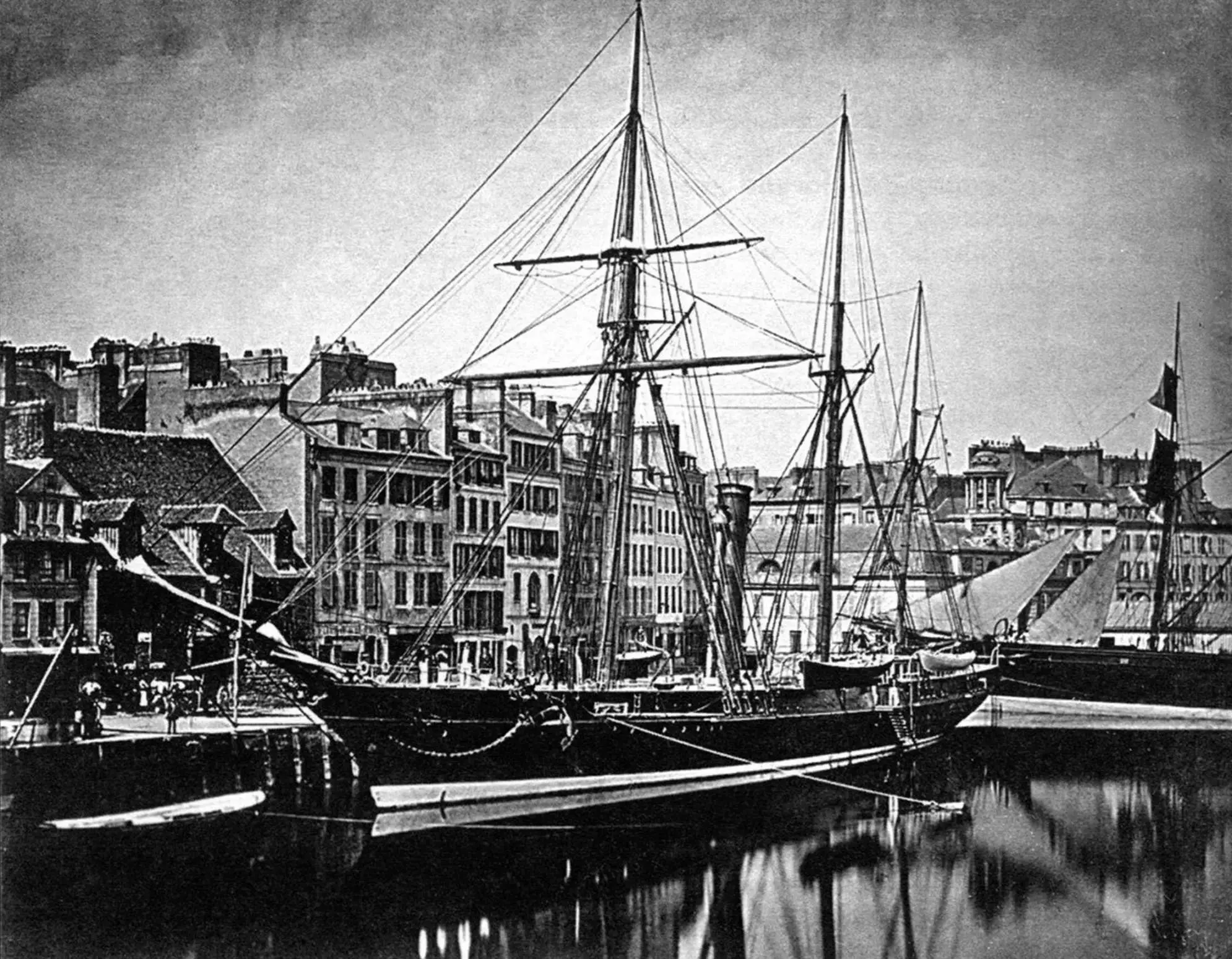

Из Лондона шах отправился в Портсмут, где поднялся на борт предоставленного французским правительством корабля. Выбор французов пал именно на «Le Rapide». Почему Британское Адмиралтейство не предоставило в распоряжение Насер ад-Дин Шаха один из своих кораблей или не зафрахтовало комфортабельное пассажирское судно, авторам статьи понять не удалось. Судя по всему, дело заключалось в «большой политике».

Шах во время путешествия вел дневник, в который аккуратно записывал все мало-мальски интересное. Не обошел он вниманием и переправу через Ла-Манш. В 1874 году дневник этот был с разрешения монарха опубликован в Лондоне под названием «The diary of Н.М. the Shah of Persia, during his tour through Europe in A.D. 1873».

Запись от 5 июля: «Мы отправились в портовый город Портсмут, поездка заняла не более трех часов… Мы добрались до морского порта, где собрались толпы людей. С фортов и кораблей стреляли из пушек. Главный адмирал Рошам Сеймур [в тексте — Admiral-in-Chief Reaucham Seymur; примечание английского издателя в скобках — контр-адмирал Фредерик Бошан Пейджет Сеймур], принял нас; после чего мы поднялись на борт французского корабля под названием «L’Aigle», принадлежавшего Наполеону III, который приказал построить его как яхту для себя; но сейчас республика, и название было изменено на «Rapide». Это прекрасный корабль…»

Впрочем, отдавая должное бывшей императорской яхте, Насер ад-Дин Шах особых удовольствий от плавания не испытал: «Через несколько минут судно отправилось в рейс. Прямой, быстрый и ближайший маршрут — это путь из порта Дувр в Англии во французский порт Кале, морское путешествие по которому занимает всего полтора часа, в то время как по маршруту из Портсмута в Шербур морское путешествие длится восемь часов. Что ж, позади нас шел еще один корабль, на который погрузились наши домочадцы и все остальные. Четыре больших английских военных корабля шли по обе стороны от нас в качестве почетного конвоя. Как только мы вышли в море, поднялись волны; погода была облачной и туманной. Всем стало так плохо, что ни один человек не мог ни ходить, ни сидеть. Все они упали ниц. Мне самому стало так плохо, что я пошел и лежал, пока мы не оказались недалеко от порта Шербур. Восемь французских военных кораблей вышли на середину Ла-Манша, чтобы встретить нас. Они салютовали из многочисленных пушек. Английские корабли тоже стреляли из пушек, передали нас французам и вернулись. Мы прибыли в наш порт к заходу солнца, корабль бросил якорь, все стихло, и мы поужинали».

Яхта «L’Aigle»

| Заложена | 1857 г. |

| Спущена на воду | 1858 г. |

| Введена в строй | 1859 г. |

| Место постройки | верфь в Шербуре |

| Водоизмещение | 2011 т |

| Длина наибольшая | 90 м |

| Длина по ВЛ | 82 м |

| Ширина по корпусу | 10,5 м |

| Ширина по кожухам | 17,5 м |

| Осадка | 4,4 м |

| Мощность механизмов | 500 н.л.с. |

| Скорость хода | 15 уз |

| Вооружение | 2 пушки |

| Экипаж | 160 – 180 чел. |

В Шербуре персидского шаха ждала торжественная встреча с различными протокольными мероприятиями, но к истории «L’Aigle» это уже отношения не имеет.

* * *

После сентября 1873 года ничего примечательного в истории бывшей императорской яхты не происходило. В середине следующего десятилетия явно устаревший колесный корвет вывели в резерв. Окончательно же завершилась карьера корабля 29 января 1891 года, когда его исключили из списков флота. В октябре того же года прекрасную когда-то яхту за 103 210 франков продали на слом в Шербуре, где она некогда была построена…

Остается только добавить, что отрекшийся от престола Наполеон III умер в Англии 9 января 1873 года. Его наследник, принц Наполеон Эжен Бонапарт («сын Франции»; бонапартисты именовали его Наполеон IV) стал офицером британской армии и погиб в бою с зулусами 1 июня 1879 года. Евгения де Мон-тихо на много десятилетий пережила мужа и сына. Она скончалась 11 июля 1920 года в Мадриде. А Насер ад-Дин Шах был застрелен панисламистом 1 мая 1896 года во время молитвы в святилище Шаха Абдул-Азима недалеко от Тегерана.

«Моделист-конструктор» № 3’2025, Борис СОЛОМОНОВ, Павел СОЛОМОНОВ